昔日歌曲今歌剧

——《在希望的田野上》观后

文:楚之胥 图片提供:浙江歌舞剧

昔日又昔年,一曲“希望”歌不胫而走,那就是晓光作词、施光南作曲的《在希望的田野上》。说是家喻户晓、耳熟能详,或许略有夸张,但一直传唱至今,则是不争的事实。2018年,浙江歌舞剧院以这首歌曲的歌名为剧名,制作了一部反映“人民音乐家”施光南艺术人生的歌剧,11月3日、4日在浙江音乐学院大剧院公演。该剧由喻荣军编剧、刁玉泉作曲、李伯男导演。这三位都是创作成果累累,却都是第一次尝试歌剧,可以说,这是一个完全不同于以往多年间见惯的行家老手联手或老手带新手的合作样式。因此,我对这个戏最终的呈现,抱着更多的期望。为施光南创作一部歌剧,不能对不起施光南,这个道理,我们都懂的。遍观中国的歌剧作品,以中国作曲家为主人公的戏,涉及聂耳、冼星海、贺绿汀等人,似乎都未尽如人意。施光南是与我们最接近、也是我相对更熟悉其人其作品的作曲家,我有期望,但真的未敢期望过高。

剧本的主要缺憾是台词偏多

担任主演的薛雷、吕薇、卢媛、满添、郑曹坤、陈盼盼、王东博、严圣民等,除吕薇之外,都是浙江歌舞剧院本院演员。我看了两场,然后读了剧本。这个剧本给我的第一感觉是很干净、很紧凑,而且很努力地按照歌剧思维去创作。全剧共四幕,每一幕戏都有两三个场景,跳跃自然,衔接巧妙。

简短而深情的序曲后,幕启。歌队唱出《昨夜星辰》,其中一句唱词是“几颗获得永恒的生命”,另一句是“每当想起你,就唱起你的歌”。

第一幕,梦想与苦难,1957年~1971年。戏在施光南报考音乐学院落榜,发誓自学音乐,与父母一起探讨中展开。光南与父亲施复亮的二重唱、父亲与母亲钟复光的二重唱都很到位。他们谈到音乐和话剧《屈原》对光南的影响。这时,诗人屈原的形象出现在舞台后方,朗诵《九歌》片段。父亲对屈原人格的分析、屈原对光南的特殊影响,被编剧第一次强调。

在父母期望的眼神中,转入下一个场景:光南实现了进音乐学院作曲系学习的梦想。这段戏以同学们的重唱《梦想与希望》开始,以光南毕业,得知被分到天津工作结束,起始的欢乐与结尾的稍有沮丧,都在几分钟的音乐中有所体现。转入第三个场景:父亲被折磨、挨批斗后,坐在轮椅上一言不发。光南问母亲为什么不去求总理帮忙。轮椅再次出现时,已不见父亲。母亲勉励光南要有信仰,光南坚信曙光总会出现。

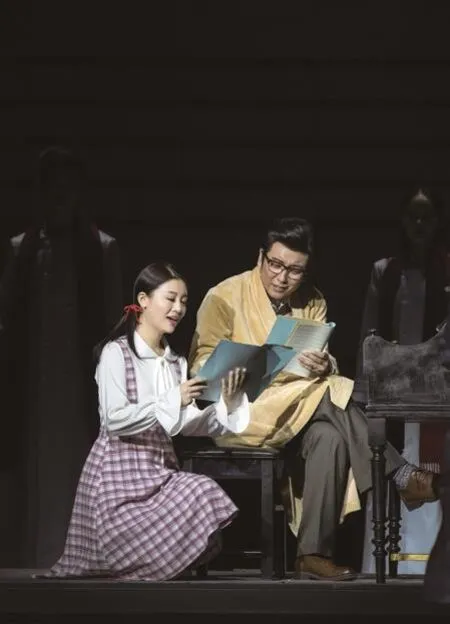

第二幕,爱情与执着,1971年~1976年。洪如丁(施夫人)坐在长椅上,焦急地等待迟迟未来赴约的光南。他们在谈恋爱,但光南似乎有点心不在焉。洪唱出《他究竟是一个什么样的人》。光南骑车赶来,没说几句话,又哼起一首新歌的旋律,突然说要回去马上把这旋律写出来。这段戏中有个精彩的细节:光南刚哼出一句,洪就接口说“好像有点朝鲜歌曲的味道”,光南夸她“蛮懂音乐的”。演员薛雷的自我投入、吕薇的聪明对答,接得天衣无缝。熟悉光南作品的人都能听出来,这是他的歌曲《最美的赞歌献给党》的第一句。

歌队穿插。两个人再次见面,对唱,有互相揣摩的意思,而后光南突然说春节要结婚。洪吃惊,也有些生气,怪罪光南没有求婚。光南欲跪,被洪拦住,算是默许。他让洪坐在自行车的后座上,带着她一路而去。歌队的合唱是对他们的祝福。这段戏很风趣、也生动,自行车这件道具也被充分地利用,但就是话剧的感觉太明显。如果按歌剧样式去写,或许这段戏主要是宣叙调,作曲家显然不想让宣叙调破坏了这段戏的情趣,索性任由导演去做话剧式的发挥了。

转入下一场景。光南和阿丁(婚后施对洪的称呼)在家中的钢琴旁。韩伟出现,问收到歌词没有。光南制止韩伟再说下去,告诉阿丁,他新写了一首歌,韩伟配了歌词,要把它作为送给阿丁的生日礼物。同时说,他和韩伟要下放,不知会去多久。光南唱起《打起手鼓唱起歌》,女歌者和歌队的歌唱陆续叠入,出现一番欢快的场面。坐在观众席中的韩伟看到舞台上的这一段,听到台上的光南叫“韩伟”,几乎就要答应。他刚才似乎瞬间“出戏”了,现在又差点“入戏”了。他记得写这首歌词的那天,他去海河游泳,游完后,坐在岸边,看着光南寄来的旋律谱,边哼边写,很快就写出“打起手鼓唱起歌,我骑着马儿翻山坡……”一共写了三段,好像还不够,每段都偏短,他又没有新的灵感,就写了“来来来……”,那意思是光南你看着办吧,“来来来”多少小节都随你。回单位的路上,他把歌词装进信封,扔进了信筒。大约两个月后,韩伟从收音机里听到这首歌:噢,施光南的新歌,好听,谁唱的?这不是我填的歌词嘛!一时间,韩伟很是得意。

光南与阿丁话别。随着韩伟和光南的对话,转入第三个场景:油田。他们说到光南作品的被批判,韩伟唱出一首《唱歌是人们的权利》。这是这个角色人物唯一的咏叹。光南听到远处有人唱《打起手鼓唱起歌》,他也唱了一段咏叹《河汉遥远》。之后,响起他的小提琴独奏曲《瑞丽江边》的旋律。阿丁要生产了,光南不能回家探亲,他等着消息,又想起了屈原。接到电报,阿丁生下一女蕾蕾,光南欣喜。两个表演区域的二重唱。

第四个场景:光南终于回家,看到了孩子。突然听到周总理去世的消息,家人的悲痛与全国人民的悲痛融在一起。母亲与光南的几句唱之后,光南与歌队唱出《周总理,你在哪里》,这段领唱与合唱没有用施光南的原作,是本剧的作曲家创作的。我个人认为虽有一定的震撼效果,但仍达不到原作的艺术高度。如果肯用原作,以当年李光羲演唱的录音做引子,配上合唱,肯定是上半场结束前的动情点。

第三幕,激情与希望,1976年~1990年。阿丁唱《爱人啊,为什么我还为你担心》。光南买了肉酱回来,一路想着创作,却忘了自行车。肉酱这个细节,我估计是真的,但若改为要去买肉酱,却买回“三公一母”拴成一串的螃蟹,就更具有1976年粉碎“四人帮”后的时代感了。螃蟹带出酒,举国同欢庆,光南就是在这样的大时代背景下写出了《祝酒歌》。歌队此时的融入非常及时,营造了万众欢腾的感人场面。

转入下一场景。光南从剧院取回了调令(从天津歌舞团调到中央乐团),和阿丁唱起一段旋律柔美的二重唱《爱人啊对不起》。光南掏出一叠火车票,这是他每周往返京津的车票,是见证他俩爱情的车票。他把车票撒向空中,纸屑缤纷,犹如献给新时代的彩礼。光南与男女歌者唱起《一切都重新开始》,其中包含着他的歌曲《吐鲁番的葡萄熟了》和《洁白的羽毛寄深情》。韩伟告诉光南,有人说你的歌是靡靡之音,光南说现在该写歌剧《屈原》了。屈原的形象第三次出现,屈原的吟诵与歌队的合唱重叠。

第三个场景:舞台左右两个表演区,《歌曲》杂志的编辑给光南打电话,兴奋地邀请他为晓光刚刚写出的歌词《在希望的田野上》谱曲。他记下歌词,激情顿起,立即答应谱曲。随后,歌队融入,唱起这首名曲。这段戏的话剧式表演时间偏长,歌曲舒缓悠长的前奏如果提前进入,铺在对话的下面,戏剧与音乐的衔接就会更歌剧化,效果肯定更好。

第四幕,光荣与别离,1990年。光南家。他彻夜未眠,修改歌剧《屈原》的音乐。阿丁希望光南写点能赚钱的歌,光南唱出《这世界到底怎么了》的咏叹。阿丁要去上班,光南恋恋不舍。二重唱《舍不得你走》偏理智,尤其是其中“幸福是什么”“爱情是什么”这样的唱词,很像是郑重的探讨,而缺少了夫妻间的人情味。

仍是这个场景。光南叫女儿蕾蕾过来,试唱他改写的《屈原》中婵娟的唱段《离别的歌》。歌队在周围,在吟唱中注视着光南。他指点着女儿,一句句唱着。光南突然发病,靠到钢琴旁。光南、阿丁、蕾蕾、母亲四重唱《请你们永远记住我的歌》。歌队聚拢,唱起第一幕开头的歌《昨夜星辰》。男歌者唱《多情的土地》。

尾声。光南:我走了,留下了我的歌……歌队大合唱《在希望的田野上》。

从歌剧角度来看,剧本的主要缺憾还是台词偏多,但这些台词大多生活化与人情味兼具,所以在一定程度上遮掩了缺憾。我在座谈会上建议:新创歌剧的话剧式部分,最好不要超过《江姐》。另一个不足就是前面举例提到的唱词中的一些概念化语句,这些语句固然规整,讲的都是大道理,稍嫌欠缺的是生动、生活、个性的常态语言。屈原的三次出场,两次在后面的斜坡向上而去,一次走到台中央,在转台上兜了一个圈,给人的感觉是偏于游离。依我设想,这个人物的三次出场应当是三种样式:第一次上斜坡,独自吟唱;第二次到舞台中间,吟唱与合唱叠置;第三次在前区一侧,光南在中间,韩伟在另一侧,屈原与光南、韩伟要有对唱,乃至三重唱,屈原唱出光南为“他”写的旋律。这是光南、韩伟与他们心目中的屈原的心灵沟通的歌剧式外化。如果蕾蕾随后加入,唱出几句婵娟的旋律,或将融成极合理的四重唱。

音乐创作值得肯定

音乐在剧本提供的独唱(咏叹调)、二重唱、三重唱、四重唱、合唱唱词基础上的创作是值得肯定的,有些抒情段落给我留下较深的印象。我只是觉得作曲家对台词部分介入得还不够,有些地方明显出现了音乐的空白。

看过戏后,我索来李伯男的导演阐述。我注意到他的阐述中一些与歌剧导演不尽相同之处,如:从剧本本身的逻辑出发,应当着重表现人物心灵的冲突和情感的变化,表演上既要准确又要具张力,要实现男女主角表演和演唱的个性化。一味地咏叹,空洞无味毫无诗情的表达,是歌剧的灾难。要有深刻的体验、鲜明的体现,真挚、细腻、自然、流畅,不能只有声音没有感情,让演员的音乐水平首先具有戏剧品格。要把握好各种音乐元素的强烈对比,把握轻重缓急,处理好戏剧节奏,戏剧节奏和音乐节奏是辩证统一的。

在李伯男的调教下,两位主演的确率先做到了“鲜明的体现”。去今两年,我已看过薛雷主演的两部歌剧:《呦呦鹿鸣》和《青春之歌》。我半开玩笑地说:薛雷在宁波演的戏像是倒插门的女婿,是红花旁距离最近的那片绿叶;在杭州演的戏依然是女一号的陪衬,略微增加了一点自信;这次才是真的找到了人物的感觉。吕薇的人物分寸把握非常准确,表情、语气、肢体语言都值得赞许。

舞美设计遵从导演的意图,大气、简约、质朴、诗意,三面围墙上只有简约的门窗造型,远看像巨大的谱纸,有点“后现代”的意思。背板依据剧情需要,可以斜拉打开,出现一个45度左右的斜坡,还可以放多媒体投影,只是显得过“大”了一些。我不甚满意的是舞台中央那个“家”式的框架,钢琴摆在其间,家中的戏多与其有关,最后还升高了片刻。或许是框的四角颜色过深的缘故,给人的感觉是桎梏,像囚牢。灯光注意到对现实时空、心理时空与虚幻时空的截然不同的处理。总体看去,还带有一些“晚会化”的痕迹。

我最不满足的地方是最后铺天盖地的合唱,一是堆得太满(据说侧台还有出声不出面的辅助歌队),二是合唱的韵味没出来(即便有扩音)。指挥家曹丁是享誉八方的合唱指挥名家,在这个戏的合唱段落,却没有充分发挥出他的长项,很是遗憾。

看戏及戏后,我难禁浮想联翩。第四幕戏的背景我熟悉。1990年3月,中央歌剧院演出了音乐会版歌剧《屈原》。次日座谈,光南因去巴基斯坦出访而无法到会,他写了一封信,表示他回国后将认真考虑或采纳座谈会上提出的修改建议。音乐会和座谈会我都以记者身份到场,他的信,曾在座谈会上宣读。果然,他一回来就迅速投入修改工作。万没想到,就是在修改《屈原》的时候,他突发脑溢血,一头栽倒在钢琴旁,那是4月末的一天……多年后,我到金华游走,无意中路经施复亮、施光南故居。进去瞻拜时,我看到一个展柜里,陈列着歌曲《在希望的田野上》的手稿,纸面上已是霉点斑斑……如今,光南的名字还在被我们重复,光南的歌还在继续传唱,光南的故事写进了歌剧,怎不令我欣慰兮!

昔日歌曲今歌剧,真人真事音乐家,还加大了其精神内涵,还吸引了一批艺术家加入歌剧人的队伍,还期望得到其亲属和观众的认可与喜爱,种种不易。做成现在的模样,当予以充分的鼓励和肯定,更希望继续打磨,精心雕琢,使其在希望的歌剧田野上走好走远,走近大众!