黄鳍金枪鱼垂直移动及水层分布研究进展

杨胜龙,张忭忭,张 衡,张胜茂,伍玉梅 ,周为峰,冯春雷

( 1.上海海洋大学 海洋学院,上海 201306; 2.中国水产科学研究院 东海水产研究所,农业农村部远洋与极地渔业创新重点实验室,上海 200090 )

黄鳍金枪鱼(Thunnusalbacares)为大洋性高度洄游鱼种,具有高速和深水游动能力,能够快速下潜至温跃层(20 ℃等温线)以下冷水区域觅食,最大深度甚至超过1000 m[1-4]。黄鳍金枪鱼垂直分布受海洋环境和饵料生物影响,进而影响渔船捕捞和效率[5]。因此获悉黄鳍金枪鱼垂直分布特征,不仅能辅助远洋渔场作业,对了解黄鳍金枪鱼鱼群垂直移动规律、分布习性和资源评估也至关重要。笔者综合国内外研究进展,综述了黄鳍金枪鱼垂直活动研究方法、垂直活动和水层分布及其影响因素在渔业生产和改进资源评估中应用,并对未来的研究内容进行展望。

1 黄鳍金枪鱼垂直活动和水层分布的研究方法

声学遥测、标志放流和现场调查方法是获取远洋大型鱼类适宜生境的一般手段,其中放流标志又分为档案式标志和弹起式卫星档案标志。

1.1 声学遥测

声学遥测方法是利用表层渔船上的声波探测仪器通过接收金枪鱼体内声波发射器的信号,监测金枪鱼游动的调查方法。20世纪50年代,声学调查方法被用来实时跟踪和监测大型鱼类的游动行为。该方法最先被用来对黄鳍金枪鱼垂直移动进行跟踪,以了解黄鳍金枪鱼游动习性和水层分布[6-13]。早期研究发现,黄鳍金枪鱼活动水层主要在混合层,昼夜游动深度区别不大,但偶尔会在温跃层以下。声学调查的结果让外界在很长一段时间认为黄鳍金枪鱼主要分布在浅水层。该方法能够精细了解金枪鱼游动的时间、地理位置,同时配备生物声学调查仪器,可以了解金枪鱼的游动与索饵生物,如深水散射层的水层分布关系,了解其生活习性[10]。但受限于渔船性能、功率、回声设备和天气影响,声学遥测调查水域多靠近海岸,且跟踪的持续时间较短[11-13]。此外,声学遥测方法适合跟踪少数研究个体,采用单船连续不间断的跟踪单尾金枪鱼,调查费用昂贵。

1.2 档案式标志

档案式标志放流方法是通过植入金枪鱼体内的标志测量和记录深度—温度数据和亮度等信息,再捕捞回收标志和读取数据的标志放流方法[14]。标志自动测量和存储信息,直到被回收或者电池耗光,因而称为档案式标志。深度—温度数据和亮度信息通过暴露在金枪鱼体外的传感器测量,植入体内的部分还可以测量金枪鱼体温信息。标志的回收方式是有偿回收。通过记录的亮度信息,采用模式推算金枪鱼的地理空间位置和每日的时刻。深度—温度数据用于分析金枪鱼的水平—垂直分布及其与海洋环境的关系。在20世纪90年代初,研究人员开始采用埋入式档案标志研究金枪鱼生活习性[15]。该方法费用比声学遥测费用少,记录信息的时间长,目前的记录时间最长超过3年,因而被广泛地应用于各种大型鱼类和海洋生物活动习性研究[15]。虽然植入式档案标志方法优势明显,但是物理标志的回收率不高且难以克服。主要捕捞的金枪鱼物理标志回收率一般为20%~30%,但是对于一些兼捕的品种,如旗鱼和鲨鱼,物理标志回收率更低。

1.3 弹起式卫星档案标志

弹起式卫星档案标志是指浮标植入金枪鱼活体体内后,设定一段时间后(1个月至1年)会自动弹开并上浮到海洋表层,向法国Argos卫星发送记录的深度、温度和亮度信息[16-24]的标志放流方法。该方法发明于20世纪90年代后期,并很好地解决了金枪鱼难以回捕的问题。对比档案式标志,弹起式卫星档案标志回收率要高很多,达到90%以上,有效数据回收则依赖于被打标体的存活率。该方法不足为:信息容量较档案式标志小。主要有两个原因:一是弹起式卫星档案标志的电池要预留很多电量用于熔断和向卫星发射信号,影响了其数据采集时间;二是由于受到卫星过境时间的限制,Argos卫星接收到的数据只是标志采集数据的子集。虽然弹起式卫星档案标志监测的信息较档案式标志短,但3个月及以上的跟踪信息基本可以了解海洋生物生活习性和生境选择[25],目前被广泛应用于各种大型鱼类的游动、空间分布和栖息习性监测[16]。在国家“863”计划支持下,中国水产科学研究院东海水产研究所首先在中西太平洋中国南海区域对黄鳍金枪鱼开展了弹起式标志放流研究工作[27],获取了该区域黄鳍金枪鱼适宜栖息生境的大量数据。

1.4 现场调查

延绳钓现场调查方法是指通过温—深仪估计延绳钓金枪鱼上钩的水层、水温,从而推断金枪鱼活动水层的调查方法。一直以来此方法是探明金枪鱼索饵水层的方法,虽不能完全探查黄鳍金枪鱼垂直活动,但可以了解黄鳍金枪鱼垂直水层分布。延绳钓现场调查通过估算延绳钓钓钩的深度,推算出每条金枪鱼的上钩深度[28-36]。通过船载温盐深仪或者系在主线上的温—深仪,测量水下温度,估算金枪鱼上钩深度水层的水温。通过采用数据推算不同水层、水温段的单位捕捞努力量渔获量值,依据单位捕捞努力量渔获量分布了解金枪鱼垂直水层分布特征[28-36]。该方法在支线上系上一个触发仪器,还可以记录金枪鱼的上钩时间[28]。在海流的作用下,水下延绳钓的主线分布经常不是标准的抛物线形状,实际深度和理论深度有偏差。此外有学者提出延绳钓的诱饵可能会吸引金枪鱼,从而改变金枪鱼游动水层,但Bach等[37]的对比试验表明,声学遥测和延绳钓调查获得的金枪鱼垂直水层分布相似。相比声学遥测和标志方法,延绳钓调查费用及技术要求低,但与声学遥测类似,在调查的时间和空间上受限。

2 黄鳍金枪鱼垂直移动与水层分布

2.1 黄鳍金枪鱼垂直移动行为

黄鳍金枪鱼属远洋大型鱼类,处于食物链顶端,具有游动快速、游动水层深的特点。20世纪80、90年代,国外学者在太平洋采用声学遥测方法研究黄鳍金枪鱼垂直移动行为和适宜生境[6-9]。研究发现,黄鳍金枪鱼垂直活动空间主要在混合层,偶尔游至温跃层以下的低温深水区。随后的档案式和弹起式标志放流回收数据揭示了黄鳍金枪鱼新的深水游动和生境栖息特征,表明黄鳍金枪鱼的垂直活动水层并不是局限在表层的混合层,而是依据不同的捕食策略,由不同的垂直移动模式组成[1-4]。研究将黄鳍金枪鱼白天垂直移动分类为4种游动类型:2种不同深度下潜、表层漂游和超深水下潜。

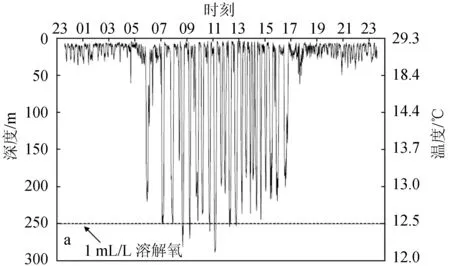

第1、2种下潜游动定义为黄鳍金枪鱼夜晚在50 m水深以内水域游动,白天呈现周期性下潜和上游。第1种下潜最大深度小于100 m,第2种下潜定义为下游最大深度大于150 m的次数至少为10次。两种下潜行为呈现明显的年龄差别,年龄越大的黄鳍金枪鱼白天下潜持续的时间越长,下潜的水层更深,但是夜晚游动水层越浅。第2种下潜揭示的是黄鳍金枪鱼索饵游动行为,称为典型游动行为。在索饵行为下,黄鳍金枪鱼经常自黎明开始快速下潜至温跃层以下某一水层觅食,在该水层作短暂停留后又快速上游至表层暖水区域,提高自身肌体温度,频繁周期往返于表层暖水和深层冷水之间,游动轨迹呈现出“W”形状(图1)。在黄昏时刻,上游至温跃层以上的暖水区域,通常在混合层内,一直持续到黎明时刻。这种游动行为特征对于延绳钓金枪鱼作业非常重要。

图1 黄鳍金枪鱼觅食游动路径[2]

表层漂游定义为黄鳍金枪鱼逗留在小于10 m水层超过10 min。黄鳍金枪鱼每次在表层漂游的平均时间为14.3~28.5 min。4—7月是黄鳍金枪鱼在中东太平洋表层漂游次数最多和持续时间最长的时期。这种游动行为特征对于金枪鱼围网作业非常重要。

超深水下潜定义为黄鳍金枪鱼下潜深度大于500 m。目前发现黄鳍金枪鱼下潜最大的水下深度为1602 m[4]。研究表明,黄鳍金枪鱼并不经常呈现超深水下潜行为,在这种游动行为下,水温和溶解氧均远超黄鳍金枪鱼的生理耐受极限。黄鳍金枪鱼超深水下潜可能为两种原因:一种是捕食深水鱿鱼或中等体长大小的远洋生物[38-40],另一种则可能是躲避猎物而表现出的逃命行为[8]。

2.2 黄鳍金枪鱼垂直水层分布

黄鳍金枪鱼有最低溶解氧和水温的生理需求。Bertrand等[5]基于水温和溶解氧定义了一个综合指标,描述了太平洋黄鳍金枪鱼的适宜生境空间。Deary等[41]采用相似的方法,定义了大眼金枪鱼(T.obesus)适宜生境水温(12 ℃)和极限生境水温(8 ℃),探明了太平洋大眼金枪鱼垂直活动空间。在溶解氧不受限制海域,黄鳍金枪鱼垂直移动不是受某一具体的水温或者深度作用,而是水温的垂直结构[9]。虽然偶尔能够快速深水下潜,但三大洋的黄鳍金枪鱼有超过90%的时间是分布在低于海表温度8 ℃以内水域(距海表水温8 ℃,定义为△8 ℃)[41-42]。如夏威夷(海表温度>26 ℃)和东太平洋(海表温度为19~20 ℃)的海表温度相差很大,但是两个区域的黄鳍金枪鱼绝大部分时间都活动在△8 ℃水层[9]。另外,黄鳍金枪鱼垂直分布也与水团有关,在表层水团温度较低的区域,其垂直移动水层在△6 ℃以上的水域[21]。

在不同的海域,因温跃层和溶解氧垂直分布不同,黄鳍金枪鱼垂直分布水层会有空间差异。在第2种下潜行为下,热带东太平洋区域的黄鳍金枪鱼白天有21%的时间会频繁进入150~250 m深度的深水散射层觅食,鱼体经历的周边最低水温众数为12.3 ℃,鱼体周边最低水温和海表温度差值众数为8.2 ℃[1-4]。在中西太平洋新几内亚外海,幼龄黄鳍金枪鱼白天经常下潜到200~350 m水层,集中在300 m,比热带东太平洋的黄鳍金枪鱼白天活动水层深[19]。在中国南海,成年黄鳍金枪鱼频繁进入200 m水层活动[27];在夏威夷海域,通过声学遥测观测,成年大个体金枪鱼主要下潜在100 m附近;在琉球群岛和台湾以南海域,幼龄黄鳍金枪鱼下潜的最大深度在150~200 m[20-21]。在太平洋,黄鳍金枪鱼垂直水层分布在经向上呈现不同。太平洋黄鳍金枪鱼垂直水层分布特征和温跃层深度相似,由东向西的方向上由浅变深,这揭示太平洋温跃层会影响黄鳍金枪鱼垂直水层分布。在纬向上,因为高纬度的海域水温会更低,高纬度的黄鳍金枪鱼垂直水层分布要比赤道附近更浅。在加利福尼亚湾最北端(N 31°),黄鳍金枪鱼索饵水层小于60~80 m[8];往南在N 20°附近,黄鳍金枪鱼索饵水层在150~250 m[1]。

延绳钓现场调查数据同样证实,黄鳍金枪鱼索饵水层存在空间差异。在印度洋调查海域,黄鳍金枪鱼适宜渔获率的水温为13~24 ℃,在15~17 ℃渔获率最高,低于15 ℃时渔获率会快速下降,高于17 ℃时会缓慢下降[31],与适宜渔获率相对应的水层是120~140 m[32]。在热带大西洋区域,黄鳍金枪鱼的最适水层为150~179 m,最适水温13~13.99 ℃,其次为12~12.99 ℃[33]。太平洋吉尔伯特群岛海域黄鳍金枪鱼主要栖息在40~120 m[43]。不同大洋的黄鳍金枪鱼索饵水层尤其是适宜水温差异非常大,这种差异主要由海洋环境剖面结构不同导致。

黄鳍金枪鱼垂直水层分布不仅有区域性,还与鱼类年龄(个体大小)有关。一般而言,成年黄鳍金枪鱼因生理承受能力强,能容忍更低的水温和溶解氧,所以索饵水层更深。在菲律宾班乃岛的近海,叉长19~31 cm的黄鳍金枪鱼全天都活动在100 m水深以内,极少突破100 m[24]。在印度洋,采用档案式物理标志观测到,成年黄鳍金枪鱼(叉长134 cm)可以下游至1000 m[14]。观测的方法和时间长短对于了解黄鳍金枪鱼水层分布也有影响,声学遥测因为跟踪的时间(一般为几日)和空间受限,观测的鱼类游动深度要浅于标志方法。研究发现,采用标志方法观测鱼类游动,随着记录的时间延长观测到的最大深度变大,最低温度变低[25]。声学遥测观测,夏威夷海域成年黄鳍金枪鱼(体质量60~69 kg)主要活动在120 m以浅水层,垂直移动行为与幼龄黄鳍金枪鱼类似[9]。档案式标志数据揭示,在墨西哥的雷维拉格吉多岛,成年黄鳍金枪鱼经常进入到150~250 m的水域[4]。

3 影响黄鳍金枪鱼垂直移动主要因素

3.1 饵料生物

饵料生物的水层分布对黄鳍金枪鱼垂直活动和水层分布有重要影响。黄鳍金枪鱼昼夜垂直移动行为反映的是饵料生物的昼夜垂直移动[17]。黄鳍金枪鱼索饵对象主要为鱿鱼、磷虾和各种中层海洋鱼类,它们组成声音散射层[42]。海洋声音散射层有多层和单层生物,绝大多数是单层。多层生物包括昼夜垂直移动的和水层深度不变的生物,水层不变生物聚集在表层和600~800 m深水层[44]。昼夜垂直移动生物层对日光非常敏感,在黄昏的时候从海水深层上游到温跃层以上水层[45-46]。金枪鱼是视觉捕食者,构成声音散射层的这些生物为了避免在白天时被猎捕,通常在黎明时刻快速下潜至温跃层以下的低温低溶解氧的深水区域[42]。在表层混合层如果没有足够的饵料生物,金枪鱼为追捕散射层的猎物,会快速下潜至深水区域进行索饵。不同金枪鱼物种受自身生理限制而表现出不同觅食特征,黄鳍金枪鱼主要觅食声音散射层中上层生物[42]。

声音散射层的空间分布具有明显差异,同一块区域的声音散射层在不同季节分布也不同[47]。声音散射层生物昼夜垂直分布的白天下潜水层深度与温跃层、溶解氧和光有关。在太平洋温跃层和氧跃层深度变浅时,声音散射层分布水层变浅,反之声音散射层分布水层变深[45]。在大西洋东部,温跃层和氧跃层分布非常浅,声音散射层分布在水温垂直梯度最大的深度,而黄鳍金枪鱼也在该水层深度被发现[48]。海洋环境剖面垂直结构通过影响黄鳍金枪鱼的索饵生物,从而影响黄鳍金枪鱼的垂直移动。

3.2 海洋环境对黄鳍金枪鱼的生理限制

黄鳍金枪鱼的垂直移动和水层分布显然还受海洋环境的影响。黄鳍金枪鱼拥有血管系统逆流热交换功能,可以下游到较深的冷水层[49]。血管系统逆流热交换可将黄鳍金枪鱼肌肉转换的热量和鱼鳃损失的热量分开,让黄鳍金枪鱼控制他们的肌肉温度比周边水温高。此外在黄鳍金枪鱼周边水温急剧下降时,血管系统逆流热交换功能能够降低金枪鱼的红肌温度变化速率,让黄鳍金枪鱼具有“热滞性”[50]。黄鳍金枪鱼体内的这种加强“热滞性”能够让它们在温跃层以下的深层低温区域游动更长时间,并且可以更有效地在该水层觅食所有可能的食物资源或者快速逃逸[50]。在周边水温急剧下降时,黄鳍金枪鱼红肌温度变化速率与个体尺寸成反比,因此大个体的成年黄鳍金枪鱼比幼鱼具有更强的游动能力,分布水层更深。

血管系统逆流热交换让金枪鱼具有深水游动能力,但是黄鳍金枪鱼的心脏功能限制了金枪鱼垂直移动和水层分布。研究表明,黄鳍金枪鱼的心率变化与周边水温有关,而与自身体温无关[51]。在周边水温急剧下降时,黄鳍金枪鱼的心率和心输出量也急剧下降[52]。但与大多数硬骨鱼不同,在身体高速游动需要更多的心输出量时,黄鳍金枪鱼更多的是依靠心率增加而不是博出量(一次心博,一侧心室射出的血量)[53-54]。黄鳍金枪鱼的心率增加主要依靠减少迷走神经的活动[55]。试验模拟表明,黄鳍金枪鱼在周边水温急剧下降10 ℃时,未能有效的提升心率,从而无法提高心输出量[42]。这表明在周边水温急剧下降时,黄鳍金枪鱼无法提高心输出量,不能满足在低温区域觅食时追逐海洋生物或新陈代谢时肌肉所需要的氧气[51]。这可能是黄鳍金枪鱼主要活动在△8 ℃水温内水域的原因。

4 黄鳍金枪鱼适宜垂直分布在渔业生产和改进资源评估中的应用

4.1 黄鳍金枪鱼垂直分布对延绳钓渔获率的影响

海洋条件的变动影响黄鳍金枪鱼水平—垂直移动,不同的水温垂直结构致使金枪鱼垂直水层分布不同[19],而延绳钓捕捞效率依赖于投钩的深度与金枪鱼白天索饵游动的水层深度是否吻合[23]。水温垂直结构通过限制鱼群适宜生境空间,影响金枪鱼是否容易集群和逃逸,从而影响渔船的捕捞效率[56-57]。在黄鳍金枪鱼适宜垂直栖息空间被压缩区域,鱼群更加集中,有利于表层渔场捕捞,渔获率高;反之渔获率低[56-57]。若黄鳍金枪鱼垂直水层在200 m,则延绳钓投钩在200 m以浅相比投钩在300 m更易诱捕到金枪鱼[57]。

在大西洋调查发现,较高的次表层水温会导致温跃层垂直分布更深,从而产生较高的单位捕捞努力量渔获量值。当温跃层变深时,延绳钓黄鳍金枪鱼渔获率变高[22,58]。上述研究温跃层的深度在200 m以浅。温跃层变深而单位捕捞努力量渔获量单调递增,可能有以下原因:第一,过浅的温跃层极大的压缩了黄鳍金枪鱼及其饵料生物的栖息空间,一部分海洋生物难以忍受而游到附近的适宜栖息海域,导致资源量减少。第二,黄鳍金枪鱼适宜栖息的垂直生境空间被限制在较浅水域,热带区域采用深水延绳钓,白天大部分钓钩分布水层超过了黄鳍金枪鱼适宜栖息的下界深度。在温跃层为200 m的时候,黄鳍金枪鱼也在该水层附近觅食声音散射层生物,觅食水层和深水延绳钓投钩大致吻合。因此在200 m区域,延绳钓黄鳍金枪鱼渔获率随温跃层变深而升高。上述研究揭示,通过了解黄鳍金枪鱼适宜生境空间,改变作业可以改变渔获率。

4.2 黄鳍金枪鱼垂直分布对中心渔场分布的影响

金枪鱼中心渔场形成与海洋环境密切相关[59]。水温垂直结构变化会影响金枪鱼的水平空间分布和捕捞方式的长期变化。在厄尔尼诺年,西太平洋温跃层变浅,而中东太平洋温跃层变深。相反在拉尼娜年,西太平洋温跃层变深,而中东太平洋温跃层变浅。温跃层的改变会引起黄鳍金枪鱼中心渔场的改变,在2008年的拉尼娜年,中太平洋黄鳍金枪鱼产量明显增加[41]。因此了解黄鳍金枪鱼的垂直习性,对于保护和开发利用黄鳍金枪鱼资源,实现可持续利用和发展非常有益[60]。

杨胜龙等[61-63]采用高渔获率水温、△8 ℃水层和温跃层等环境因子,评估了三大洋黄鳍金枪鱼适宜垂直活动空间,讨论了黄鳍金枪鱼适宜垂直活动空间对延绳钓中心渔场水平空间分布的影响,并统计得出三大洋黄鳍金枪鱼中心渔场适宜分布环境区间值[64-68]。研究表明,黄鳍金枪鱼适宜垂直活动空间对延绳钓中心渔场分布有明显影响。印度洋黄鳍金枪鱼最适的温跃层上、下界温度范围分别为25~29 ℃和13~16 ℃;其上、下界深度范围分别为30~70 m和140~200 m。大西洋黄鳍金枪鱼适宜的温跃层上界温度为26~28.9 ℃;适宜的温跃层下界温度和深度分别是12~14.9 ℃和150~249 m。而热带中西太平洋黄鳍金枪鱼适宜的温跃层上界温度和深度分别是27~29.9 ℃和70~109 m;适宜的温跃层下界温度和深度分别是11~13.9 ℃和250~299 m。研究结果对于指导渔船寻找中心渔场和投钩作业有科学指导意义。

4.3 黄鳍金枪鱼适宜生境空间在改进资源评估中的应用

渔获率是资源评估和中心渔场分布的关键参数,单位捕捞努力量渔获量经常作为渔业资源丰度指标分析中心渔场和资源评估。在延绳钓投钩深度和金枪鱼活动水层一致时,单位捕捞努力量渔获量是衡量渔业资源丰度较好的指标[69]。但大多时候延绳钓作业深度与金枪鱼垂直分布水层不一致,因此名义单位捕捞努力量渔获量值并不能很好的反映真实的渔业资源情况[70]。如果标准化单位捕捞努力量渔获量没有考虑金枪鱼适宜生境空间,也会产生估计偏差[71]。在金枪鱼适宜栖息生境空间被海洋环境(溶解氧和温跃层等)压缩的区域,金枪鱼资源量相同的前提下,单位捕捞努力量渔获量对资源量的回归直线斜率要高于栖息生境空间没有被限制的区域[56-57]。在法属波利尼亚马克萨斯群岛海域调查发现,大眼金枪鱼资源量虽然低于塞舌尔群岛海域,但调查的单位捕捞努力量渔获量值要高于后者。因为在马克萨斯群岛海域大眼金枪鱼适宜垂直生境限制在250 m以浅,和调查投钩深度吻合,因此大量的商业延绳钓渔船在此作业[5]。在金枪鱼适宜生境被压缩区域,统计的资源量总是显得比没有压缩的区域高,而实际情况可能并非如此。因此在资源评估和中心渔场分布中需要考虑金枪鱼适宜生境空间。

目前常用传统统计学方法对单位捕捞努力量渔获量进行标准化,如采用广义线性模型等方法拟合单位捕捞努力量渔获量。由于很难量化和描述海洋条件的变化,以及鱼类对海洋条件变化的反应,这些拟合并没有考虑黄鳍金枪鱼的适宜生境空间。Hinton等[72]分析了渔船的作业效率与金枪鱼在水团中分布的交叉作用对作业有效性的影响,将海洋环境对黄鳍金枪鱼行为限制加入到单位捕捞努力量渔获量标准化中,提出了基于生境空间的单位捕捞努力量渔获量标准化方法,其中一个关键的变量就是黄鳍金枪鱼在每个△T温度内分布时间。研究证实,结合金枪鱼垂直习性和金枪鱼上钩深度能有效的降低相对丰度估计时的不确定性[56-57]。越来越多的学者开始将金枪鱼适宜生境加入到单位捕捞努力量渔获量标准化,改进资源评估。

5 研究展望

了解黄鳍金枪鱼垂直移动和水层分布对于捕捞作业、资源评估和管理非常重要。黄鳍金枪鱼垂直移动分布受海洋环境、摄食行为和生理影响。海洋环境的时空变动,通过摄食和生理引起黄鳍金枪鱼垂直移动的时空变化。未来研究应该对现场的声音散射层生物数据进行检查,了解声音散射层生物习性,昼夜游动水层分布;利用卫星高度计反演资料,并结合常规Argo和Bio-Argo剖面浮标的现场观测,了解和掌握黄鳍金枪鱼垂直活动分布和变化规律,以及中心渔场海域主要海洋环境要素(如温度、盐度、溶解氧、叶绿素和营养盐等)和重要物理海洋现象(如中尺度涡、温跃层、混合层、海洋峰面和上升流等)分布特征和演变过程;结合现场钓钩数据或者标志放流数据,分区域分季节了解金枪鱼生物习性,环境偏好;综合以上数据探索黄鳍金枪鱼生活习性与这些海洋环境要素和物理海洋现象之间的关系,建立资源评估和渔场渔情预报模型,为捕捞作业和海洋生物资源管理提供科学依据。