论中华语文双轨发展机制及建构语文学的意义*

◎ 周金声 王佳平

中国古代汉语是以文字学、训诂学、音韵学构成的语文研究体系。而近百年的现代汉语理论基本上是从西方舶来的语言学理论系统套用到现代汉语实践的,虽然取得了不少成果,对梳理复杂的现代汉语现象发挥了不小作用,但是依然存在许多难以克服的困惑。新加坡国立大学中文系周清海教授认为中国现在处在“汉语大融合时代,给汉语研究和汉语教学研究提供了更大的平台,要求我们以更大的、更宽阔的视野,去研究语言和语言教学问题”,并认为“华人和中国人,在语言文化上的认同,远远超过政治上的认同”,由此提出“大华语”的概念,促进“各华语变体趋近趋同”,从而构建起“全球华人共同语”的理论体系。①香港大学英文学院教授童庆生也认为:“重新认识、理解语文学和世界文学的理念和实践既是全球化的要求,也是在文学、文化领域对全球化的反应。……我们自然而然地重新将目光投向语文学的传统和汉语观,汉语因而成为西方现代学术与现代中国文化之间直接接触的纽带和媒介。”②本文想就中西两种语言体系做一些历时比较,发现汉语独特的发展规律,希望对创建具有中华文化本色的中华语文学起到抛砖引玉的作用。

一、语言与文字

语言产生于何时,怎么产生的,一直是个谜。尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》认为大约公元前7—前3万年产生了语言、公元前7000—前5000年发明了文字。③推想早期智人在群体活动过程中需要合作交流,总是会借助声音和动作表示需求意念,所有动物都会如此,比如雄性求偶都会鸣叫或者跳跃舞翅,有的还会借助一些物品表达意思。或许因为张口即来的原因,语言系统发展比较快。人类随着直立活动解放了双手,智力和生理能力获得发展,学会了用复杂的表意声音系统进行交流。可以推测,与之相伴的各种肢体动作甚至使用一些物品形态协助表意方式也一定很丰富。比如在《周易·系辞下》说:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”甲骨文和金文都保留有结绳记事方式的痕迹。金文的数目字“十”就写作“”、二十就写作“”,明显是从结绳实物发展来的,也有认为数字最初是从手势发展来的。而且,大多数动物的视觉触觉敏感度都十分高,直立人的视觉分辨能力也一定很高。当时人们常常通过辨识野兽的足迹判断其类别、走向、大小,决定避险还是捕获,就是现代一些深山猎人也总是凭借动物的脚印判断这个动物的大小体重、雄雌甚至年龄,他们运用这类视觉触觉形态的东西进行交流表达有时比语言还要多。因此,原始人借助音意约定的语言表达能力与借助形意约定的视觉形态表达能力应是同时发展的。这些视觉形态经验自然而然地积淀于远古壁画中和有某种表意作用的契刻线条中,逐步地转变为约定俗成的某种符号化信息系统。许慎《说文·叙》就说:“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理可相别异也,初造书契。”图腾形象、某些岩画、宗教仪式或者肢体舞蹈等都是借形表意的模式,都会对文字符号的产生造成影响。这个过程比语言的形成更加困难,经历过几万年的时光才有了文字的雏形。

《旧约·创世纪》第11章记载说:上古时候,很早就有了语言,而且天下人都说一种语言。于是人们聚集起来要修一座高耸通天的城塔,以显示人们的力量和团结。塔很快建起来了一半,惊动了天庭的耶和华。他见到塔越建越高,暗自思忖,天下的人们都说一种语言,团结一致,什么奇迹都可以创造,那神还怎么去统治他们?耶和华就施法变乱了人类的口音,使人们无法用同一种语言沟通,高塔最终没能建成。这个关于“通天塔”的传说,说明语音语言发展快,最早的人类至少是欧洲人的语音是接近的,可以无障碍交流,与共同的形体物象表意的一致便维持了相当一段时间。这个一致就有了通天塔的故事。

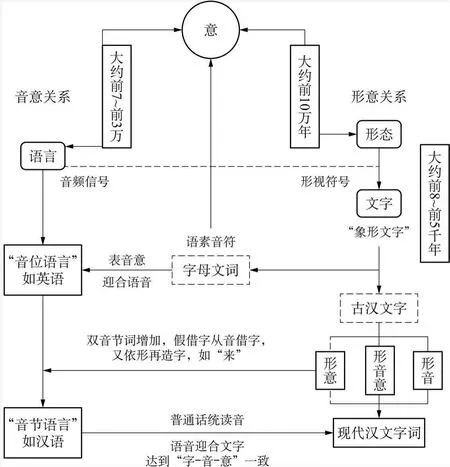

所以世界上最早最古老的圣书字、楔形文字、玛雅文字、甲骨文都是象形的,都是沿着借形表意的系统独立发展而来的。借音表意的语言系统与借助肢体动作或者某些物象表意的系统的关系密切到什么程度很难知晓,但一定有联系,比如当人用手招呼队友的时候自然会发或是“lai lai”或是“Come on”的呼声,不同族群招呼的动作可能一样,但发声不一定相同。所以最初造字未必都有声音,就是有声音也未必只有一个音。诚如赵元任先生所说:“世界上古今的文字跟语言,虽然一直有很密切的关系,但是密切的程度在各时代各民族很有不同的。”文字的语音都是人为加上去的。④约定的形义大约相对稳定,而形音未必一样或者未必都明确。就像现在的哑语,有一系列动作表情表意,甚至也会伴随一些声响,但表意形体动作是传情达意的主体。远古时期的智人很可能就是从这种形体动作和结绳绘画逐步创造了表意的文字。有的应该会与语言匹配表达,有的未必都有语音,或者各族群语言语音对应的文字符号也不尽相同。甲骨文就有许多形意相近而书写不尽相同的文字,其发音就更不一致了。所以可以推测,远古的语言音义关系紧密,而后起的文字形意关系密切,有形音关系但不是很紧密。可以说,语言与文字是分别在联系不是很密切的两个渠道发展的。所谓:“言,心声也;书,心画也。”⑤这个发展关系线索可以用图1展示:

图1 语言与文字发展关系示意图

借音表意的语言发展与借形表意的文字发展路径仿佛是两股铁轨,两者之间存在条条枕木,有多重联系,都以表意为旨归,但绝不是同一轨道。正如赵元任所说:“文字与语言不是一个东西,但是文字跟语言的关系的密切,是用不着说的。”⑥索绪尔也曾说过:“对汉人来说,表意字和口说的词都是观念的符号,在他们看来,文字就是第二语言。在谈话中,如果有两个口说的词发音相同,他们就求助于书写的词来说明他们的思想。”⑦而后来西方人却从原来的表形音义关系的文字系统中抽象出表音的字母符号,只用字母表示语音音素来表达语义,削减了或者说淡化了形意表达的功能,而强化了音意功能,逐步形成了后来的表音文字,即“用26个字母来记音的文字,希望并且能够达到准确记音”的文字。⑧可以说是文字向语言缴械的结果。索绪尔的语言学理论就是在这个基础上总结出的理论,他说:“语言和文字是两种不同的符号系统,后者唯一存在的理由是在于表现前者。”⑨结果是一种语言就形成一种文字,从局部说达到了语言文字的一致,便于认读了;从人类说就分裂成了许多小群体,最终没有形成合力造成通天塔。而“汉字美学的根本特质,即在于汉字图象先于声音。图‘象’而非‘图像’,是汉字发生、发展的重要里程碑。‘象形’‘象意’之‘象’,是汉字符号具有审美特质的重要标志。与西方拼音文字的最大不同,在于汉字是以图象为先导、为先在的‘图—式’,所以,具有更丰富复杂的涵茹。与其他文字相比,具有的文化含义更加丰富。图象,是汉字演化孳乳的源头,也是汉字存在的主要方式,还是汉字发展的重要动力。”⑩

2000年,英国当代最有影响力的语言学家之一哈里斯(Roy Harris)出版了《文字再思》,提出“文字并不只是为了记录语言,文字与语言是两种平行的符号系统,从交际角度看,文字远比语音更有权势”。[11]

二、中华语文的独特性

中华族群的表意方式是一直沿着语言与文字天然的渠道自然而然地发展到今天的,没有走西方拼音文字转向语言缴械的道路,始终保持了汉语言与汉字两股轨道并行发展的向度。汉语言从先秦的雅言到近代的白话国语,再到今天的普通话,逐步走向大一统;汉字依然保持着以形音意协同运用的本质特征。汉字虽然千百年来受到语音甚至外来语的影响很大,由原来的单音节字词占主流到现在多音节字词比重更大,但始终没有脱离以形表意的主体轨道。诚如申小龙所说:“认读拼音文字必须通过语音的分析才能了解意义,认读方块汉字却可以直接从图象获取意义信息。……汉字不怎么依赖语音,可以由字形直接到达意义。”“文字的根本性质在于它是一种视觉形式,以图像作用于视觉神经,产生条件反射来实现字形和字义的统一。文字可以‘形入心通’。”[12]

进入信息时代,尽管有人认为“语言就越来越成为安卧在硬盘里或奔流在光缆电话线中的0和1组成的序列比特”,但这个序列比特依然绝对是建立在人们对音意和形意关联的约定俗成关系之上的。概括起来说,汉语发展还有以下几个本质特点。

(一)汉语音方言多元,而汉字始终一脉相承

牛津大学语言学系前主任罗伊·哈里斯认为:“文字的产生,并不是为了记录语言,文字和语言是两个平行的系统。”王立军先生说:“‘音’在甲骨文时代和‘言’是同一个字。……金文以后,人们为了区分‘音’和‘言’,便在‘言’字的部件‘口’内加上了一个小短横以表示区别。”[13]鲁川、王玉菊《汉字信息语法学》也认为“汉语的文字和语音是平等的”。[14]从中国语言文字发展史来看,不要说多民族语言存在差异,就是汉民族都存在十里方言相异的情况。文字初创时期也是多种写法,各国不同,秦始皇统一天下后命李斯主持统一了文字,功劳概莫大焉。从此汉语汉字就有了统一的标准,也为孔子推崇的“雅言”(官方语)提供了参照。之前孔子奔走列国,特别需要各国都便于接受的通用语即当时的雅言,但那时各地的语音一定不尽相同,想必甲骨金文起了不少重要的交流作用。统一文字后,各郡政令交接就主要依靠统一的篆文,后来出现了隶书、楷书,而且不断地规范和简化,直到今天的简化规范汉字。纵然千百年来出现了约8万个汉字,但在任何时代经常使用的汉字不会超过5000个。“盖文字者,经艺之本,王政之始。前人所以垂后,后人所以识古。故曰:‘本立而道生。’知天下之至赜而不可乱也。今叙篆文,合以古籀。博采通人,至于小大。信而有征,稽譔其说。”(许慎《说文解字·叙》)由于汉字承担着主要的文化承传作用,纵然历经3000年,书体数变,读音差异更大,甚至由文言到白话文,其常用字还是万变不离其宗,如图2所示。

图2 “手”字、“仁”字字体的演变

如今虽然甲骨文字大多数还无法确认,但现代汉字中有许多可以从甲骨文中找到字源字根,有的字还可以从更早的图画契刻遗迹找到根据,充分说明汉字产生以来一直是沿着原生态的逻辑发展演绎的,最终统一到小篆。这就为中华文化的传承和凝聚奠定了根本的基础。

(二)由多样到统一,由繁到简,基本形态未变

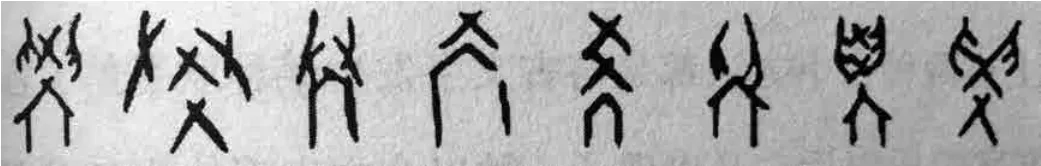

就汉字本体来说,最初的甲骨文书写各国不同,一个字常有几种写法,比如:“学”字就有8种写法,如图3所示。

图3 甲骨文中“学”字的写法

虽然形态各异,但基本形象是两只手在操作什么。有人认为是双手在结绳索,既是劳作的形象,意味劳动实践获真知,也是在结绳记事,意味着知识获取和积累。唐兰认为“就像两手布爻的形状”,其中“x”就是“五”,“”形就是“六”字,可以理解为双手摆弄算筹之形。无论表达什么含义,都是基于其基本的形态表意的。纵然初期有多种形态的写法,最后都归于篆楷隶统一形体。[15]

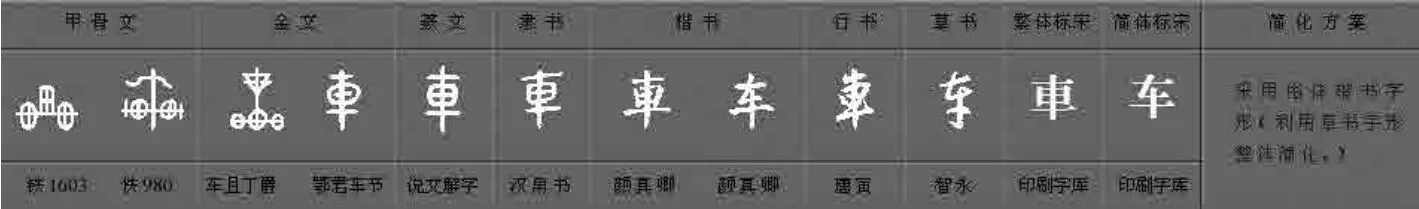

从书写体式来看,繁简写法都有,但大多数是先繁后简,由繁至简。比如车的写法如图4所示。

图4 “车”字的简化

甲骨文的书写很像简笔画,尽管写法不尽相同,但明显看得出来所指物象。后来逐步简化规整一致,形成了现代汉字。

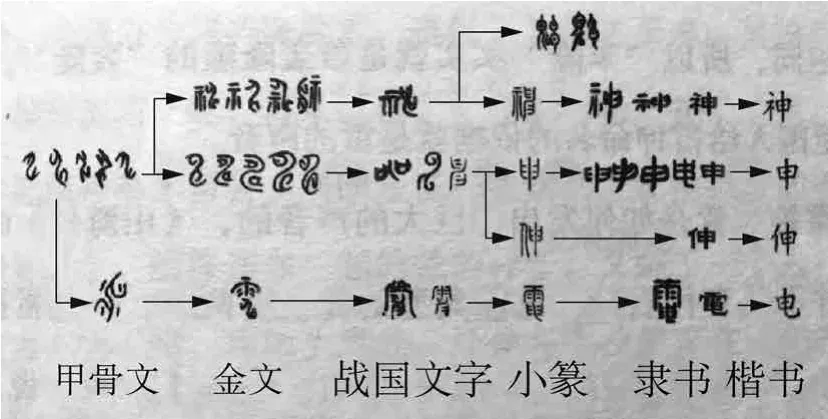

即使由于概念的丰富发展,滋生出更多的字,往往有许多字来自同根同源,诚如许慎所说:“文者,物象之本;字者,言孳乳而寖多也。”比如“电”“神”“伸”字的演变如图5所示

图5 “电”“神”“伸”字的演变

甲骨文中的“电”“神”“伸”可能是一个字兼备三意,就这个字的写法也有七八种之多,虽有异同,但都是以曲线为主体,左右分别有一条曲线蜿蜒伸出。线条上下折曲,仿佛闪电撕裂、伸缩不定的样子。后来为了区分三者的意思,分别在这个字根上加雨字头,而写成“電”,加上示字旁就成了“神”,加上单人旁就有了“伸”。[16]无论怎么发展,其字根的形态没有改变,这就为后人传承汉字文化奠定了坚实的基础,也充分显示出汉字的规律性和科学性,表现出中华先贤高超的智慧。

(三)汉语语音趋向普通话,普通话统读音趋向汉字

中国古代语言研究分为音韵学和小学(文字学),研究发现:“语言是不固定的,一代一代都不同。”[17]文字发展相对稳定,传承线索清楚,而“在漫长的语音发展过程中,有的不止发生一次音变”,常常“音随字转”,一个字的语音往往受各种形体因素的影响而发生变化:有的是因为其本身形体变化而造成读音的变化;有的是受与之形近的另一个字的影响或同声符的一组字的读音的影响而发生音变;有的则是因为误认声符而改变读音;有时候则是因为人们误认两字为一字异体,使得两个字的读音互相影响。也有“字随音变”的情况,文字受音的影响而造成形体上的变化。[18]但大多数音变“要紧的是有规则的,不管转得多远,所以中国往往说某某字就是某某字,因为都是‘一声之转’。……可以说‘一声之转’,是一个字”。[19]进一步说:“用一个文字单位写一个词素,中国文字是一个典型的最重要的例子。”“一字一言的,就是中国文字。世界上其他国家所用是多数字——所谓叫拼音文字,他不是一字一言,是一字一音。”而“‘字母文字’——文字的基本性质就是写音位不写词素的文字”。[20]

考察中国古代语言文字发展过程,一方面是“文字这个东西既然成立了一个制度,它就有自己的独立的趋向”。另一方面“在口语里头,从古时候到现在,许多音变得简化了。……同时口语里头,用复音词的时候多,所以说话时候,并没有感到什么说话不懂的时候。可是你要照古文,多数一个单音语素就是一个独立词,在那种情形啊,照现在的古文今读,不但同音字多,连同音词也多了。所以结果就有光听声音不够分辨的问题”。赵元任先生举出了三个例子,很能说明离开了字有的语音就无法明辨。[21]所以汉语语言一方面在不断简化,一方面多音节词语增加。简化的趋向一直发展到当代普通话统读音的推广,将社会上对某一字词多种发音的情况经过统计归纳和选择确定一种读音,以减少重复音节的混淆,通过法定程序加以推广,最后从二十世纪二十年代到五十年代的反复论证选择,最终达到了现代普通话相对统一的读音,而这个统读音基本上是按照胡适在《建设的文学革命论》中提出“国语的文学,文学的国语”的设想和呼吁发展而来的。他说:“我们所提倡的文学革命,只是要替中国创造一种国语的文学。有了国语的文学,方才可以有文学的国语。有了文学的国语,我们的国语方才算得真正的国语。”也就是说,统一的国语离不开文学文本,语言的语音统读要依赖文本字词的确认。所以不难看出,中国语言的发展最终是向“字”靠拢的,是依据字为载体的。最后真正达到了徐通锵先生所说的汉字的结构格局“是通过‘形’表现出来的‘1个字·1个音节·1个概念’的一一对应”的境界。[22]

三、结 论

牛津大学前语言学系主任罗伊·哈里斯认为:“文字的产生,并不是为了记录语言,文字和语言是两个平行的系统。”[23]即使西语在产生初期也是这样。后来西语文选择了拼音文字化的道路,以音意表达系统为主体,文字成为记录语音的符号,依附语音,本身的形象性很弱,不足以借形传情达意,需要借助音义约定俗成关系,依赖句法结构弥补语言音意容易混淆的不足,最后形成了结构语言模式。所以,西方称研究语言的学问为“语言学”名至实归。而汉语语言与文字一直保持两条轨道并行发展的格局,相辅相成,既各自独立又互动互补。从古音韵学、文字学(小学)到今天的学科发展应该依然有“语言学”和“文字学”两门学科,统称为“语文学”,不能简单地与西语“语言学”等同视之。中国语言界研究的权威的杂志之所以叫《中国语文》《语文教育》,道理就在这里。

汉语发展最终的趋势是语言向文字靠拢,形成“一字一形一音一个概念”的格局,只要明白了每一个字的形意关系(本意和引申义)怎么组合都能进行交流,可以说汉语是一种“合意语言”,不是特别需要依赖结构表达的语言。诚如著名汉学家白乐桑先生所说,中文是一种典型的以表意文字为基础、没有时态文化的语言,这对人类来说很独特,西方永远也不会有以这样一种语言文字为基础的思维方式。这就是中华语文区别于西方语言的根本之处。

综上所论,借鉴潘文国先生对语言的定义“语言是人类认识世界及进行表述的方式和过程”,[24]我们认为可以再加以概括“语言文字是人类认知世界和表达认知的信息系统”,华语是“以音节声调表达意义的音频系统”,中华文字是“以笔画构形表达意义的符号系统”,两者共同构成中华语文体系。中华语文教育侧重于对修习者进行语文运用能力的培养,语文运用能力达到一定程度就会上升到语文文化和文学教育,这就是中华语文教育与华语文学教育的关系。

注释:

① 周清海:《“大华语”与华文教学》,《国际教育学报》2017年第1期。

②童庆生:《汉语的意义:语文学、世界文学和西方汉语观》,生活·读书·新知三联书店2019年1月。

③[以色列]尤瓦尔·赫拉利:《人类简史》,中兴出版集团2014年版。

④⑥[17][19][20][21]赵元任:《语言问题》,商务印书馆1986年版,第140页、第8页、第129页、第133-134页、第144-145页、第149-150页。

⑤杨雄:《发言·问神》。

⑦索绪尔:《普通语言学教程》,商务印书馆1982年版,第51页。

⑧[14]鲁川、王玉菊:《汉字信息语法学》,山东教育出版社2008年版,第72页、第5页。

⑨索绪尔:《普通语言学教程》,商务印书馆1985年版,第56页。

⑩骆冬青:《图象先于声音——论汉字美学的根本特质》,江苏社会科学2014年第5期,第151页。

[11]潘文国:《字本位与汉语研究》,华中师范大学出版社2002年版,第34页。哈里斯独自重新译注了索绪尔的《普通语言学教程》,并撰写了两部研究索绪尔的专著。

[12]申小龙:《中国语言学:反思与前瞻》,河南人民出版社1993年版 第211、225页。

[13][15][16]王立军:《汉字的文化解读》,商务印书馆2014年版,第197页、第75页、第61页。

[18]叶玉英:《古文字构形与上古音研究》,厦门大学出版社2009年版。

[22]徐通锵:《汉语字本位语法导论》,山东教育出版社2008年版,第87页。

[23]转引自潘文国:《汉字是汉语之魂——语言与文字关系的再思考》,华东师范大学学报2009年第2期,第78页。

[24]潘文国:《字本位与汉语研究》,华中师范大学出版社2002年版,第83页。