“信息人假说”的反思与重构*

◎ 李文明 吕福玉

有研究认为,推动人类社会发展并提升人类文明层次的三大动力分别为:食欲、性欲和“信欲”。①这里所谓“信欲”,指的是对信息的渴望与追求。人们常说的“求知欲”,即源于这种“信息欲”。此乃人的生命持存之必需,亦为人的发展之首要源泉。可以说,信息欲是人更为基本的欲望。古之所谓“食、色,性也”,固然在很大程度上揭示了人的本质属性,但这显然局限于人的自然属性,或曰动物属性。“信欲”,纯粹是精神的,而且是无限的,它将整个世界,推进到前所未有的信息文明时代。当代人对手机信息的依赖程度,就足以证明这一点。

人对信息的欲望,也并非铁板一块,而是呈现出不同的层次,体现着不同的价值需要与追求。不仅如此,无论是作为社会个体还是社会整体,人无不在追求“必要信息”的基础上,刻意追求“充分信息”。从整体上看,全球正从工业社会向信息社会转型的道路上稳步前进:②2011—2016年,全球信息社会指数(ISI)年均增长2.76%,保持平稳增长态势。预计2018年,全球将整体进入信息社会。虽然中国信息社会发展尚处于全球中下游水平,但是近年来保持了较高增长速度。可以说,从移动互联到人工智能的发展,就是当代社会人类对于信息孜孜以求的生动写照。按照百度总裁张亚勤的说法,移动互联本身不仅仅是信息,它还是索引(action),可以在真实世界将人与服务连接起来,实现智能化工作或生活(Smart Plus)。③信息技术的进步,势必使人的信息化浮出水面,从根本上改变人类世界的信息时空与思维方式,乃至人的本质属性。

一、“人性假说”的学术范式

人性假说是人类一切社会活动的基础与出发点。④不同的人性假说,会产生不同的人文理论。人性假说的演变,势必导致哲学与社会科学理论的推陈出新。

(一)“人性假说丛林”扫描

人性假说,亦称人性假设。古今中外,各种哲学、社会科学理论,无不以人性假说为基本前提。⑤若按时间顺序,则有亚当·斯密(Adam Smith)的“经济人”假说(1776)、梅奥(George Elton Mayo)的“社会人”假说(1933)、马斯洛(Abraham Harold Maslow)的“自我实现人”假说(20世纪50年代末)、沙因(Edgar Henry Schein)的“复杂人”假说(20世纪60年代末—70年代初)等。此外,还有诸如“工具人”“生物人”“理性人”“成就人”“道德人”“文化人”“博弈人”等人性假说,共同构成“人性假说丛林”。其中,除“经济人”假说“社会人”假说广为人知外,“自我实现人”假说认为,人的需要之顶级层次,乃是以高效与完整的方式表现其丰富潜力;“复杂人”假说则揭示,人是极其复杂的,人的个性不仅因人而异,而且还因时、因地、因地位和人际关系等各种因素的变化而异。

人性假说尽管纷繁多样,但大致可以归结为两类:“经济人”假说和“社会人”假说。所谓“自我实现人”“工具人”“生物人”“理性人”假说,可以归结为“经济人”假说,因为“经济人”包含了个人价值实现等因素。但“经济人”假说不能将人与动物决然区别开来,因为“经济人”假说侧重强调人的个体性与私人利益,有忽视他人利益与公共利益之嫌。更何况,当今社会,人性维度已不限于经济之一隅。所谓“复杂人”“成就人”“道德人”“文化人”“博弈人”假说,则均可归结为“社会人”假说,因为“社会人”包含了文化创造、人际关系与社会交往等多种因素。

既有的“人性假说丛林”已不能适应当今信息时代、网络社会、虚拟世界和智慧地球的需要,依据它们而形成的相关“理论丛林”,也遭逢难以突破的困境。

社会选择理论的领军人物、1998年诺贝尔经济学奖得主阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)曾提出“信息扩展”的理念,其实质是修正理性人假设,承认社会选择中价值、伦理、感性等因素的作用,旨在实现认知理性与价值理性的统一、理性选择与感性选择的统一。⑥受此启发,笔者提出“扩展信息”的构想,将人性假说从经济、社会维度拓展到信息维度,在“人性假说丛林”中,反思与重构“信息人假说”。

(二)“人性假说”的学术范式

无论经济学还是社会学,其研究的逻辑起点,均建立在有关“人”的理论假说的基础之上。⑦“人论”或“人学”,无疑是哲学、社会科学的基本学术范式。

然而,正是对人的研究,遭遇到异乎寻常的复杂性。因而,研究复杂事物的路径,总是呈现为自由度的缩并。经典经济学研究生产发展的复杂性,就是首先将人的各种需求抽象为“经济人”而实现自由度缩并。然而,随着生产效率的提高与人类需求层次的提升,经济人抽象已无法概括人类在更高层次上的多维追求,也就是无法实现信息化社会人类选择的自由度缩并。

当今世界,信息化正在使人类的生产与生活越来越高水准地实现有序化。⑧在这样一个高度有序的社会中,当我们重新审视在这场巨大社会变革过程中人性之特质时,不难发现,“经济人”“社会人”等既有假说对人性的描述,已因偏于一隅而凸显过时,唯有“信息人”更能体现这个时代的精神。中国文化情景中的人性假说,更是内在多维的、立体的和对称的,只有在信息人理论基础上,才能准确概括。迄今为止,如果要用一个维度的人性假说来概括人的立体化的多维选择之本质的话,那只能是信息人。因为信息的抽象程度最高,只有在信息层次上,才能抽象出各个维度的内涵本质,从而整合起来表达为信息人。实际上,信息人已经成为这个社会的主体。新的人性假说所代表的人性需求,既是保证信息科技发展的现实依据,也是推动经济社会不断发展的基本保证与不竭动力。

二、“信息人假说”的理性反思

与“经济人”“社会人”这些专指名称相比,“信息人”还是一个较新的提法,属于尚未加以深入研究与系统讨论的概念。

(一)“信息人假说”的提出与演进

信息人假说的理论背景,最早可以追溯到十八九世纪。当时盛行机械唯物观。在英国哲学家托马斯·霍布斯(Thomas Hobbes)眼中,“心脏不过是发条,神经不过是游丝,关节不过是一些齿轮”;法国哲学家拉美特利(La Mettrie)则提出“人是机器”的命题。

1.“信息人假说”的提出

历史上,最早提出信息人概念的,是美国情报学家兰卡斯特(F·W·Lancaster)。按照他的观点,信息社会中的关键因素,是具有一定文化知识水平的人——信息人。⑨在他看来,成为现代信息人的必要条件是:敏锐的信息意识、良好的信息能力和合理的知识结构。由此可见,兰卡斯特所说的信息人,系狭义的信息人,即具有一定信息意识、信息素养和文化知识水平的人,并特指专门从事信息工作的人。

在国内率先明确提出信息人概念的,是卢太宏教授。他认为,在信息时代与信息文化的生态环境下,人逐渐形成某些具有共同性的信息行为与信息心理,它们构成了人的一种后天性的特质。于是他提出,当我们撇开人的其他方面而专门讨论这种特质时,可以把人看作或抽象为信息人。⑩

在国内较早提出“信息人假设”的是朱红,不过她使用的是信息人的特指含义,就信息工作人员而立论。[11]

2.“信息人假说”的演进

(1)信息基质说。余潇枫教授即从人的本性出发研究信息人,指出信息需求是人的生存与发展本能。[12]作为“信息动物”,人不仅生活在复杂的信息环境中,人自身就是一个复杂的信息处理系统。这是一种广义的“信息人假设”。这种说法侧重从人的生存状态中信息交换过程的角度分析,除论证人本身就是一个复杂的“信息系统”外,还断定信息作为“人之为人”的一种特定“基质”,并认为人的本质提升取决于信息交换方式。

按照这种说法,正是信息基质决定了人在根本上是信息人,或者可以说信息人是人之为人的根本标志。

(2)人性嬗变说。这一说法侧重从信息化时代人类对信息的依赖性论证,不管是物质需求、精神消费,乃至关乎人类意识层面的自信,都同信息获取息息相关,因而人类是信息人。

持这一说法者李德昌先生,还运用信息向量,从“货币信息”“权力信息”“知识信息”“情感信息”“艺术信息”和“虚拟信息”等多个维度构建信息力学模型,力图解释实际生活中的各种困惑,并断定从本质上说,当人们的信息消费超过食物消费时,人类就从“物质人”嬗变为信息人。[13]按照中国国家统计局的权威数据,2016年,全国居民恩格尔系数为30.1%,接近联合国划分的20%—30%的富足标准。[14]与此同时,2016年,中国信息消费规模达到3.9万亿元,同比增长22%。[15]这些数据,为信息人嬗变提供了实证依据。

3.现有“信息人假说”的根本缺陷

立足信息时代的多元化现实,我们可以发现,现有“信息人假说”存在根本性的缺陷。

4.狭义“信息人假说”缺乏学术张力

国内学者对信息人的定义,与国外并没有本质上的差异,大多指狭义的、后天的信息人,与人后天形成的信息意识、信息素养、信息能力、知识结构与文化水平等信息心理与信息行为密切相关。有时还特指专门从事信息工作的人员。

4.为方便修改,文稿要采用Word文档格式;提供中英文的文题、摘要、作者单位、关键词及基金。摘要的结果部分不能只进行结论性描述,要给出重要的数据。中文稿件的英文摘要可以比中文摘要详细些,以方便无法阅读中文稿件的读者对论文内容的了解。

这样的“信息人假说”流于简单而缺乏学术张力,不能突破“经济人”与“社会人”假说的局限来论证人的信息特质。

5.广义“信息人假说”疏于严格论证

广义“信息人假说”提出,信息人就是信息场空间中的六维信息向量,即“货币信息”“权力信息”“知识信息”“情感信息”“艺术信息”和“虚拟信息”,并认为六维信息向量既独立又统一,而且在一定条件下互相转化。[16]问题是,进入网络时代,尤其是随着移动互联和人工智能的发展,不仅“知识信息”与“艺术信息”之间难以厘清界限,连“货币信息”也呈现出虚拟化的趋势。从数字支付的日益普及到比特币进入交易市场,着实让“数钱数到手抽筋”变得“过时”,也让“钱对我来说也就是一串数字”草根化了。至于“虚拟权力”“虚拟知识”“虚拟情感”“虚拟艺术”等“虚拟信息”,也足以同实体的“权力”“知识”“情感”“艺术”等实体信息分庭抗礼。

更缺乏论证的,是所谓“信息复杂全息人”假设(Information Complex Holographic Person,ICHP),[17]也就是把人看作是一个全息性、量子化的以及具有自主意识和自适应性的开放复杂巨系统——巨复杂自适应智能系统(Giant Complex Adaptive Intelligent System,GCAIS)。这种基于“格赛思”的“信息人假说”,更是难免过于复杂而疏于论证。

三、“信息人假说”的跨学科重构

将人理解为信息人,有利于更加有效地破解信息时代的人类生理、心理、行为、情感和思想以及人怎样在与各种信息的交互作用中生存与发展的奥秘。[18]对信息人的研究,将是多学科、多角度、多目标的。因此,有必要跨越哲学、心理学、社会学、行为学、传播学、经济学、管理学等多种学科,对“信息人假说”的基本框架进行全方位研究。

(一)“信息人假说”的基本内涵

“信息人假说”的重构,应实现信息人概念的深化与扩充,即将原有的“从信息需求到信息知晓”这一链条,向前延伸到“信息本能与信息欲望”环节,同时向后延伸到“信息人性”环节,[19]从而建构将“信息本能—信息欲望—信息需求—信息知晓—信息人性”一线串珠的“信息人假说”。

1.信息本能:人体即信息

信息人(information man)是“社会人”的高级形态,具有“社会人”的心理特征与“自然人”的生理属性。[20]换句话说,人首先具有一种天然的“信息本能”。从这种意义上,可以模仿麦克卢汉“媒介即信息”的说法,明确提出“人体即信息”,即将人整体地看作是一个拥有庞大信息库的信息综合体,其存在是由信息构成的,并以信息的接收与在此基础上的反应为活动方式。

这一信息人维度,可以从基础性本体论去把握。[21]德国哲学家海德格尔(Martin Heidegger)认为,“在世”必须从“实际性”来理解,这个实际性就包括“身体”。身体的概念,强调身体对现实环境的感知与互动。身体总是处于特定的场所、情境和语境之中,与周围的事物产生包括因果、关联在内的各类互动。法国哲学家、存在主义代表人物梅洛庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)提出“身体—主体”概念,试图克服笛卡尔身心二元论的缺陷。“身体—主体”这种延伸就是知觉。这种回归身体、知觉的哲学本体论,对“信息人假说”的重构极富启发意义,因为人本身就是一个“信息体”。

由图灵所导致的多媒体信息革命所带来的根本变化,就是揭秘人类行为者的相互关联性,即信息有机体(information organisms)。实际上,人在漫长的历史进化过程中,已经把自身信息体化(inforgize)了。自古已有的形体语言表达,到如今“小鲜肉”“颜值”走红,无不印证着人体即信息的信息本能。随着大数据、云计算与物联网的发展,作为信息体的人,若想不被智能机器挤得无业可就,而是能够驾驭智能工具为社会服务,就必须切实提高自身的信息处理潜力与效能。[22]

2.信息欲望:人是信息处理机

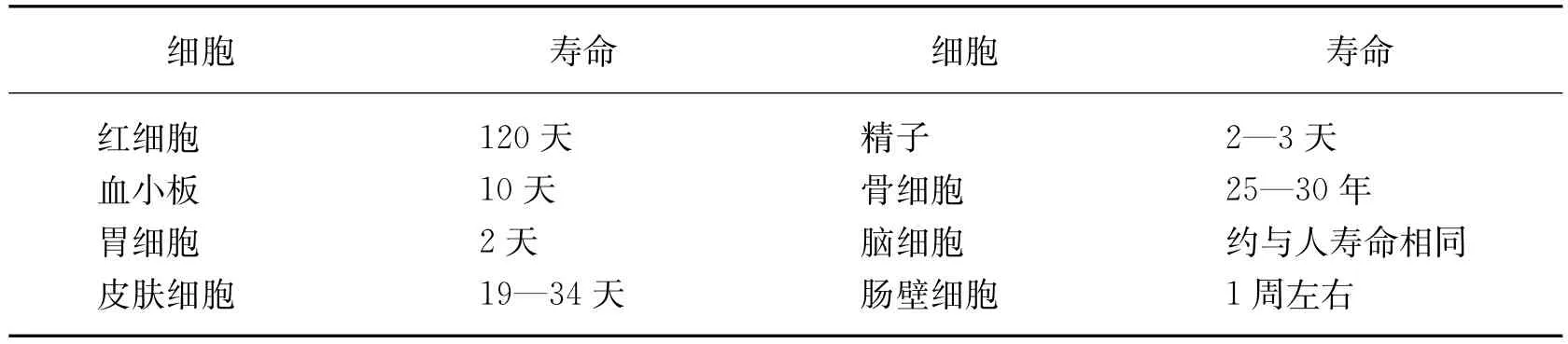

信息欲望,是人与生俱来的本能欲望。作为个体的人,犹如一台电脑,实际上是一部处理信息的机器。大脑,就是人的“中央处理器”(Central Processing Unit,CPU)。人体由各类细胞组成并构成不同的子系统,这些子系统各司其职,在大脑的统一协调下支持生命整体运行。人体细胞各有不同的寿命,然而只有脑细胞,才几乎伴随人之终生:[23]

表1 部分细胞平均寿命的参考数据

脑细胞几乎终生相伴,使人产生了无休无止的信息欲望,令这台信息处理机近乎日夜不停地忙于信息的选择、获取、加工和处理等一系列活动。由此可见,人脑在本质上不是物质系统,而是信息系统。换言之,人在本质上是信息人。脑细胞的活跃,导致人“日有所思,夜有所梦”。互联网的出现,不仅开辟出虚拟世界的广阔天地,更是让人得以将梦想照进现实,营造出“两个世界,多种梦想”的立体化境界,极大地满足了人的信息欲望。

由于人是信息体,人类所处的综合环境就是一个“信息圈”(infosphere)。“信息圈”这一概念由意大利信息哲学家弗洛里迪(Luciano Floridi)提出。弗洛里迪还提出对“信息圈”的“重新本体化”(re-ontologizing),该术语对应于“重组”(re-engineering)。由于“信息圈”对应于“生物圈”(ecosphere),因而其所指范围可大可小。当代社会流行的微信“朋友圈”,本质上就是一个基于实名制的熟人之间的虚拟“信息圈”。在信息时代,人与人之间的关联比任何时代都更为紧密,个人的行为不仅影响着自己,而且通过“信息圈”影响着他人。[24]信息关联式的融合,将会实现真正意义上的“人类命运共同体”。可以说,“人类命运共同体”,首先建基于“人类信息共同体”,也就是信息人联合体。正因为如此,人类有必要通过信息网络的有效治理,构建良性的“信息生态”(information ecology)。

3.信息需求:信息化的精神自我

如果通过更加广义的信息化洗礼,就可能出现信息化的精神自我,即真正意义上的信息人。[25]这种信息人,不同于通常意义上或图书馆、情报与文献学所说的信息人(information literate)。人是信息活动系统的主导因素,是信息的生产者、传播者和利用者,具有一定的信息意识与信息能力,侧重于表达一种终身学习的理念。

信息人的主体化与精神化之所以能得以实现,在很大程度上应归功于技术尤其是信息技术的不断进步。信息,是这一时空中的虚拟物质与虚拟能量,也是信息人须臾不可或缺的精神食粮。对信息的依赖性需求,使信息演变成一种超物质的能量,形成源源不断的信息流,并造成难以避免的信息鸿沟,出现信息优势与信息劣势的马太效应,造就出不断累积的虚拟财产,将现实社会中的芸芸众生,分裂成信息富人与信息穷人。

4.信息知晓:当代人的重要素质

作为“信息元(源)粒子”,人的信息潜能足以转化为信息功用。当人可以持续地生成信息、传递信息、消费信息、监管信息,即可以表现出一定的带有共性的信息认知与信息行为时,就可以具备当代人在信息方面的重要素质。[26]尤其是在遭逢信息过剩的境遇时,能够以面向未来的心态,在崇尚个性的同时,尊重社会群体的集体记忆,提升自我实现的应有能力。在选择与利用信息的过程中,不但遵循最小努力的信息经济法则,而且注重信息价值的选择过程,以实现适度满足的信息诉求与自我发展的长远目标。[27]

值得指出的是,伴随大数据和人工智能的发展,信息搜索日益便捷,相对而言,对个人记忆的要求不再像以往那样苛刻。这或许具有双重的意义:一方面,这有可能削弱人的个体记忆能力;另一方面,则为人的创造力的发挥,拓展出更大的可能性。因为人得以从繁重的记忆任务中获得相当程度的解脱,因而有可能将更多的时间与精力用于对信息的理解、感悟及别出心裁的排列组合,导致思维的活跃、灵感的闪现甚至思想的碰撞,从而引发各种宝贵的创新,尤其是形形色色微创新,并积小步为大步,不断取得突破性的创新。

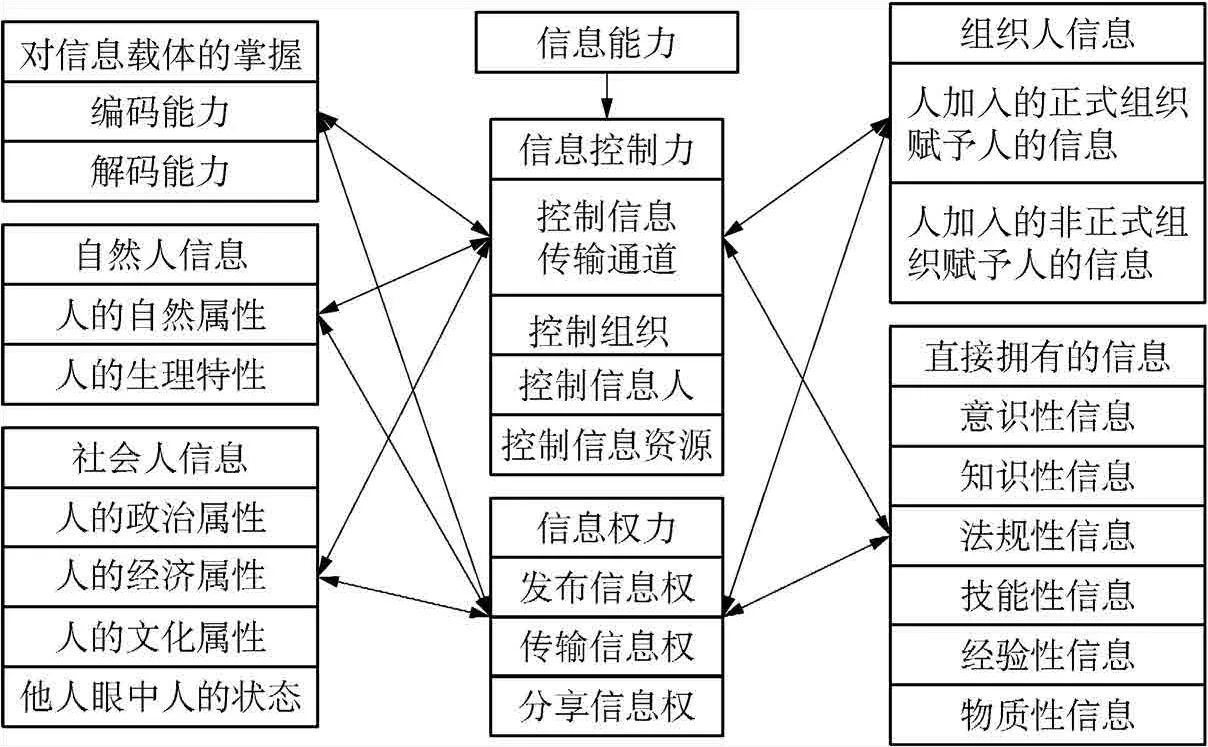

实际上,所谓互联网思维,在相当大的程度上就是信息思维。当人具备信息思维之后,就将习惯地、充分地吸收信息,尽可能地内化信息,以实现自身存在与发展的价值,成为社会意义上的“信息人”,逐步积累自己的信息资本[28]:

由图1可见,信息人可拥有的信息资本包括:信息能力、信息控制力、信息权力、信息载体、自然人信息、组织人信息、社会人信息以及信息人直接拥有的信息。

图1 信息人可拥有信息资本示意图

5.信息人性:由中性而分善恶

关于人性,历来有“性善论”“性恶论”等截然相反的研判,并由此生发出不同的经济、社会和管理理论。这些理论都有一定的人性依据,并起到了不同的教化作用。然而,平心而论,现有的相关理论无不有失偏颇。

无论是作为信息本身的信息人、作为信息处理系统的信息人,还是基于社会进化的信息人,从人性本质而言,一开始都是中性的,善与恶的习性,均是后天接触、处理和接受不同信息的结果。由此可谓:“人之初,性本中;性相近,习相远”。这也正是在信息传播领域必须重视保护未成年人免受不良信息侵害与切实保护个人隐私信息不被非法利用的根本理由之所在。信息化社会的局域对称性,把“信息子”强加在当代信息人身上,使其具有相应的“信息力”,并希冀其发挥应有的正能量,倡导在人性范畴实现向善、向好、向上。

综上所述,信息人是出于天然信息本能、独具强烈信息欲望、拥有多元信息需求、要求明晰信息知晓、本为中性信息人性,以信息的生产、加工、处理、传输、服务为主要活动方式,并通过这些活动参与经济社会发展并实现自我发展的人类群体。作为信息交流的动物(Information communicating animal),信息人无论从事经济、政治、文化和其他社会活动,均出自其信息人性及其发展之需要。信息人以信息自由为最高目标,以信息共享与信息开放为基本权利与基础义务,具备能动的信息意识、充分的信息能力和合理的信息行为。[29]

(二)“信息人假说”的当代适用

“信息人假说”的反思与重构,不仅对于超越传统人性假说、重新认定人性本质具有重大意义,而且对于新学科的产生与推进具有重大意义,对于信息社会的全面实现与网络伦理、全球伦理的全面拓展,也具有重大意义。

1.增强对“数字原住民”这一新“物种”的认识

人类社会进入信息化阶段之后,信息技术如同过去的供电、供水、供气等技术一样,悄无声息地渗透到人类生活的方方面面。根据国家信息化发展指数,对全球各国评价结果显示,中国信息化全球排名大幅度提升,从2012年的第36位,迅速攀升至2016年的第25位。[30]信息人已不再只是学者们研究的一个概念,而是现实生活中真实存在的一个新“物种”——数字原住民。

信息人的形成,是以数字化为前提的。[31]从80后、90后到00后甚至10后,从台式电脑、笔记本电脑、平板电脑到智能手机,从有线网络到无线上网(WiFi),从网站到应用程序(APP)、二维码,从文字、图片到音频、视频,从影视动画、网页动画(Flash)到动漫,从博客、微博到微信,从转播、录播到直播,从虚拟现实、增强现实到混合现实,从指纹识别到读脸支付,从经典计算机代量子计算机,从大数据、云计算、物联网到人工智能,信息技术不仅使年轻一代成了网络与新媒体环境下的数字原住民,也让先前所谓的“数字移民”的概念有了新解——数字时代的移动互联用户。自20世纪80年代以来,国际移动通信产业的发展,保持着这样的规律,即每10年更新一代,每一代系统都采用更加先进的技术,提供更高速的数据传输与更加多样化的服务,推动着信息通信技术、产业和应用的革新,为全球经济与社会发展注入源源不断的强劲动力。尤其是近年来,借助智能手机、移动网络及无线宽带的发展,中国的移动互联网应用服务在国内取得井喷式发展,在全球范围走在前列。据中国互联网络信息中心(CNNIC)《第41次中国互联网络发展状况统计报告》,截至2017年12月,中国网民规模达7.72亿,互联网普及率为55.8%。其中,手机网民规模达7.53亿,网民中使用手机上网人群占比高达97.5%。

然而,联合国宽带促进可持续发展委员会发布的《2017年宽带状况》报告指出,在全世界48%的人口已经可以使用互联网的情况下,仍有39亿人与数字世界无缘。[32]传统的“代沟”,在信息人面前,化作了巨大的“数字鸿沟”,而移动电话快速普及,将成为缩小全球数字鸿沟的重要因素。全面而深入地研讨“信息人假说”,显然有利于增强对“数字原住民”这一新“物种”的认识,并有助于缩小其同传统“数字移民”之间的“数字鸿沟”。

2.为发展信息学奠定学理基础

既有的发展经济学、发展社会学、发展心理学等发展研究体系,已难以适应飞速发展的信息时代的客观需求。在这种情势下,反思与重构“信息人假说”,可以为适时推出发展信息学这一利用信息来推动经济与社会进一步发展的理论奠定坚实的学理基础。

“信息人假说”的提出与论证,不仅为现实情势下人本理论及其学术规范提供了依据,也给予人类在不断反思生活方式的变革过程中新的人性启发。

3.为信息生活的进一步数字化做好必要准备

数字生活是中低收入国家信息社会建设的主要抓手。根据美国《2016—2045年新兴科技趋势报告》,“人脑—电脑”界面将会允许我们用思想控制数码设备,使它们成为我们身体的一部分。[33]也就是说,人成为去除了“肉体效应”的纯粹信息人。[34]此时在人的生存上,一种真正的“后物质文化价值观”,将彻底而全面地体现在这种信息人的存在上。

总之,进入信息社会,信息获取已经从“大海捞针”进入“私人定制”模式。只有确立“信息人假说”,才能为人类信息生活的进一步数字化做好必要准备。

注释:

①[13]李德昌:《人类本性的嬗变与理性信息人假设的现代意义——信息人社会与势科学理论研究之三》,《阅江学刊》2012年第1期,第12页。

②国家信息中心:《全球信息社会发展报告2016》,2016年5月15日,第1-2页。

③《百度总裁张亚勤:互联网未来发展的三个维度》,《21世纪经济报道》2015年12月24日。

④张天波:《量子信息生态工程管理理论研究》,《科技进步与对策》2013年第23期,第17页。

⑤于晓霞、秦延国:《管理的人性论反思及意义》,《哲学动态》2008年第3期,第79页。

⑥杨义凤:《从理性选择到感性选择——评阿玛蒂亚·森“信息扩展”对社会选择研究的理论贡献》,《学习与探索》2010年第5期,第71页。

⑦李德昌:《管理学基础研究的理性信息人假设与势科学理论》,《管理学报》2010年第4期,第489页。

⑧徐志成:《“信息人假说”及其当下的伦理审视》,《现代交际》2013年第10期,第94页。

⑨F.W.Lancaster:Information poverty and information overload,In:The Infrastructure of an Information Society,B.EI-Hodidy and E.E.Horoe eds.,Elsevier Science Publishers B.V(North-Holland),1984,p.411-419.

⑩卢太宏:《信息人与信息心理法则》,《情报学报》1989年第8期,第208页。

[11]朱红:《建立在信息人假设基础上的信息人力投入产出核算》,《生产力研究》2002年第4期,第106-107页。

[12]余潇枫、张彦:《“信息人假说”的当代建构》,《学术月刊》2007年第2期,第17- 23页。

[14]《统计局:中国恩格尔系数30.1%接近富足标准》,《南方日报》2017年3月1日。

[15]《2016年中国信息消费规模达3.9万亿元远超传统消费的增速》,中国新闻网,2017年05月14日。

[16]李德昌:《人类本性的嬗变:从物质人、生物人、社会人到信息人》,《理论月刊》2005年第5期,第90页。

[17]张李良:《软实力视域中的“美丽”概念分析——基于“信息复杂全息人”视角》,《济南大学学报》(社会科学版)2014年第2期,第17-18页。

[18]王茜:《简述在信息加工理论基础上的“信息人”假想》,《科学导报》2013年第12期,第7页。

[19]肖勇、张沅哲:《论当代图书情报学(LIS)研究的新规范——信息人规范》,《图书情报工作》2013年第23期,第40页。

[20]陈曙:《信息生态研究》,《图书与情报》1996年第2期,第13页。

[21]吴标兵:《信息哲学视阈下的物联网隐私本质及其困境》,《理论月刊》2016年第2期,第38页。

[22]胡明川:《复制对作为信息体的人的影响》,《天府新论》2017年第1期,第73页。

[23]李剑锋:《当哲学问题遇上意识科学:来聊聊“我是谁”》,新浪,2017年08月04日。

[24]王亮:《何以可能与何种变革:哲学信息转向的深层拷问》,《东北大学学报(社会科学版)》2016年第6期,第558页。

[25]肖峰:《论作为一种理论范式的信息主义》,《中国社会科学》2007年第2期,第75页。

[26]张学浪、赖风:《信息风险与“信息人”的伦理责任》,《伦理学研究》2016年第2期,第84页。

[27]刘军燕:《信息环境的演变》,《现代情报》2010年第10期,第40页。

[28]程楠、赵兆林、韩莉:《信息人可拥有信息资本的分析》,《科技博览》2010年第2期,第311页。

[29]胡晓萌:《信息人的实践与德性》,湖南师范大学硕士学位论文,2017年,第20页。

[30]中国互联网络信息中心:《国家信息化发展评价报告(2016)》,2016年11月,第6页。

[31]黄正泉:《论“信息人”与创新教育》,《大学教育科学》2010年第6期,第15页。

[32]朱旌:《报告称全球仍有39亿人无缘数字世界》,《经济日报》2017年09月15日。

[33]《2016—2045年值得通信信息业关注的十大技术》,《人民邮电报》2017年3月9日。

[34]肖峰:《信息大于物质:信息文明的价值取向》,《长沙理工大学学报(社会科学版)》2016年第4期,第12页。