近25年长江中游地区土地利用时空变化格局与驱动因素

胡昕利,易 扬,康宏樟,王彬,史明昌,刘春江,3,*

1 上海交通大学农业与生物学院,上海 200240 2 北京林业大学水土保持学院,北京 100083 3 国家林业和草原局上海城市森林生态系统国家定位观测研究站,上海 200240

近30年来,我国社会经济快速发展,城市化水平大幅提高,在各个地区引发了不同程度的土地利用变化[1,2]。同时,土地利用变化也强烈影响生态环境,为城乡居民提供了新的生活、工作和游憩环境[2]。因而,研究城市化与土地利用变化关系是保护生物学、景观生态学、城乡发展规划、社会环境可持续发展等研究领域的热门课题之一。近年来,国内外学者关于土地利用时空变化格局的研究在方法上主要集中在土地利用转移矩阵、动态变化数学模型、景观格局指数、梯度分析等方面[3-5],其成果多集中在景观格局变化[5]、城市化进程及生态环境效应[6]、驱动机制[7-8]和土地利用模型模拟与预测[9-10]等方面。国内针对土地利用变化格局的研究主要集中在单个城市上[11],研究区域主要集中在东部沿海地区[12-13],对城市群及中西部地区研究较少,定量分析土地利用变化的社会经济驱动力的研究相对较少。

长江中游地区(湖北省、湖南省、江西省)是长江经济带开发的核心区域,也是国家“两屏三带”生态安全战略的重点区域。该区土地利用变化既受社会经济发展的影响,也受当地地理环境的制约[14]。因此,研究该区城市化对土地利用变化的影响具有重要的生态、经济和社会意义。目前,已有的有关长江流域的土地利用变化研究仅涉及到长江三角洲[15-16]、安庆沿江湿地[17]等局部地区,而长江中游地区的研究尚值得探讨。

本文以长江中游地区湖北省、湖南省、江西省作为研究对象,以1990年、2000年、2010年和2015年的四期Landsat TM遥感影像为基础数据源,采用基于缓冲区的梯度分析与景观格局分析结合的方法分析土地利用变化格局,用相关性分析方法探讨其社会经济驱动力。研究主要回答的问题是:(1)近25年城市化进程中,研究区土地利用格局如何变化?(2)基于缓冲区的分析,不同土地利用类型是否具有一定的梯度变化特征?各景观指数在梯度带中如何变化?(3)影响研究区土地利用时空变化的驱动因素是什么?通过研究区域土地利用时空变化及其驱动因素,可加深认识城市格局与城市化之间的相互关系,为优化长江中游地区景观生态格局、提升生态系统服务功能、加强土地资源保护与可持续利用等提供科学依据。

1 研究区概况

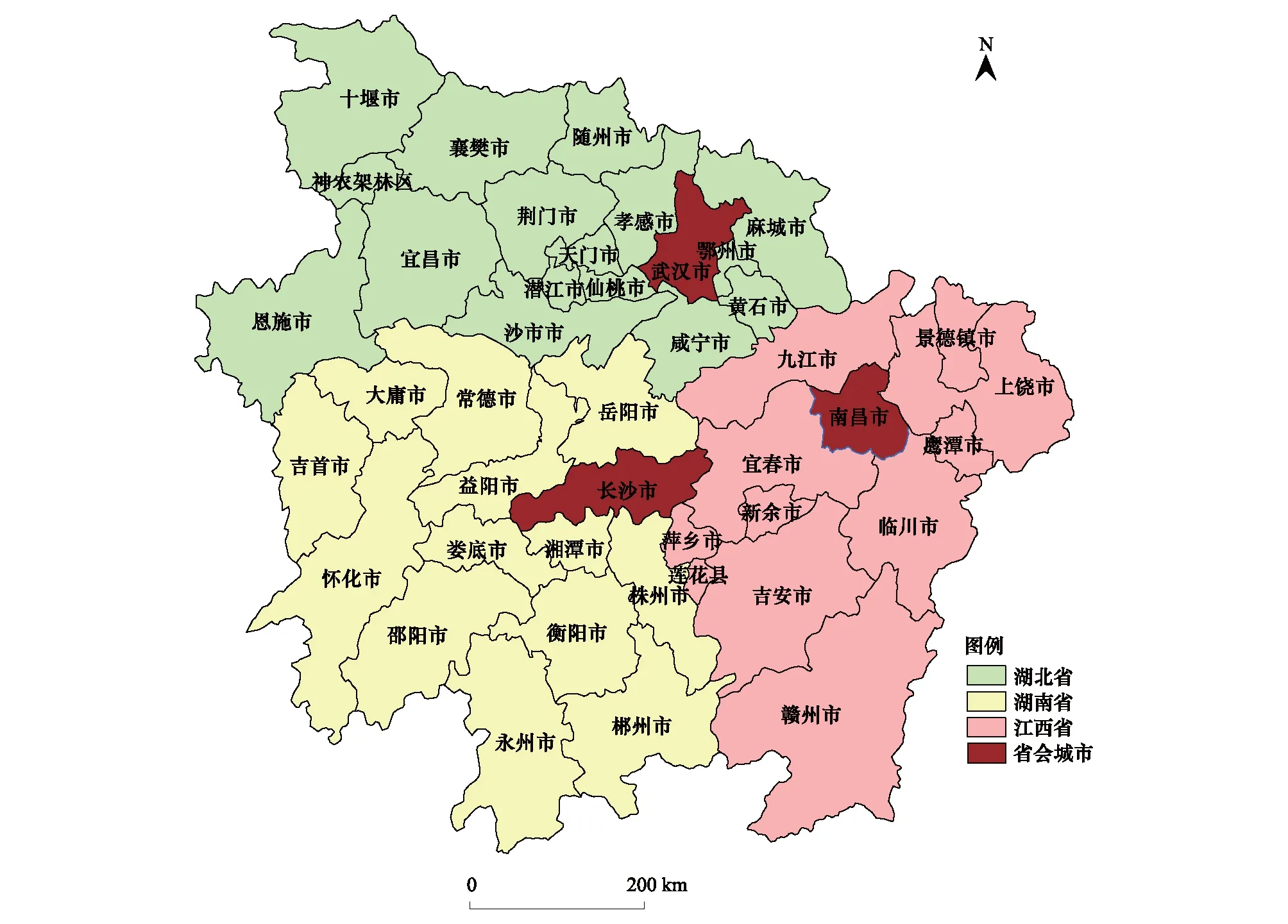

长江中游地区包括湖北省、湖南省、江西省,三省总面积达56万km2,该区既有地势平坦的平原,也有丘陵和陡峭的山地。在漫长发展过程中,该区形成了农林渔业生产传统和灿烂的人文艺术景观,对当地土地利用产生了重要影响[18]。三省省会武汉市、长沙市、南昌市三市呈“△”分布,相互间距离不足300km,结构较为紧凑。随着城市化及长江中游地区一体化进程加快,该区土地利用格局发生了较大变化[18]。

图1 长江中游湖北省、湖南省和江西省行政区图Fig.1 Administrative map of Hubei,Hunan and Jiangxi Provinces in the middle reaches of the Yangtze River

2 数据处理与研究方法

2.1 数据处理

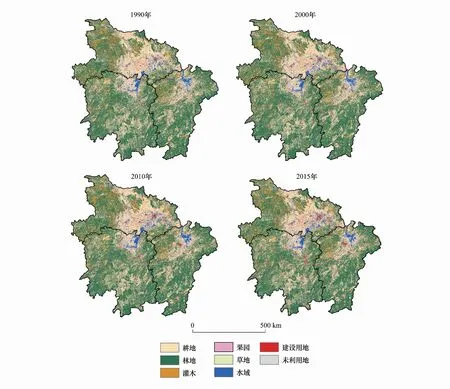

本文数据采用长江中游地区1990年、2000年、2010年和2015年Landsat TM/ETM解译生成的土地利用/覆被变化(空间分辨率1km×1km),数据来自国家地球系统科学数据共享服务平台。结合全国土地覆盖分类体系和研究区特征,采用ArcGIS软件进行重分类,分为耕地、林地、灌木、果园、草地、水域、建设用地、未利用地8种类型。人口、GDP、人均GDP和产业结构等社会经济指标来源于《湖北省统计年鉴》、《湖南省统计年鉴》和《江西省统计年鉴》。本文其他数据分析主要采用ArcGIS 10.2、Fragstats 4.2、Graphpad prism 6.0和SPSS软件。

2.2 研究方法

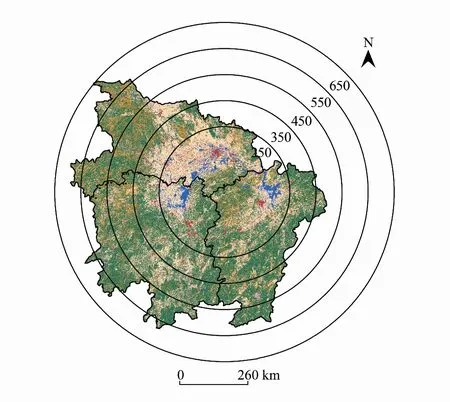

2.2.1建立缓冲区梯度带

本研究以长江中游地区三省省会连接成的三角形重心为中心,建立100km间距的缓冲区梯度带,中心区为包括省会城市武汉、长沙、南昌半径为250km的圆,向外依次建立距中心350km、450km、550km、650km的4个梯度带(图2),并将5个梯度带与土地利用类型图(图3)叠加,获得各梯度带内土地利用类型图。

图2 研究区梯度带示意图Fig.2 Gradient zone diagram in the study area 图中数字表示距中心距离Number in the figure represented distance from the center/km

图3 1990—2015年研究区土地利用类型Fig.3 Land use types from 1990 to 2015 in the study area

2.2.2景观格局指数及相关性分析

利用景观格局分析软件Fragstats 4.2,计算区域整体景观指数及各梯度带内斑块类型和景观水平上的景观指数,结合该区经济与产业结构等社会经济因素,采用相关性分析法探讨其社会经济驱动力。本文选取以下景观指数:

斑块密度(PD)、最大斑块指数(LPI)、周长面积分维数(PAFRAC)、平均斑块面积(MPS)、蔓延度指数(CONTAG)、香农多样性指数(SHDI)、斑块所占景观面积比例(PLAND)、连接度指数(COHESION)共8个指标[19]。

3 结果分析

3.1 土地利用时空变化总体特征

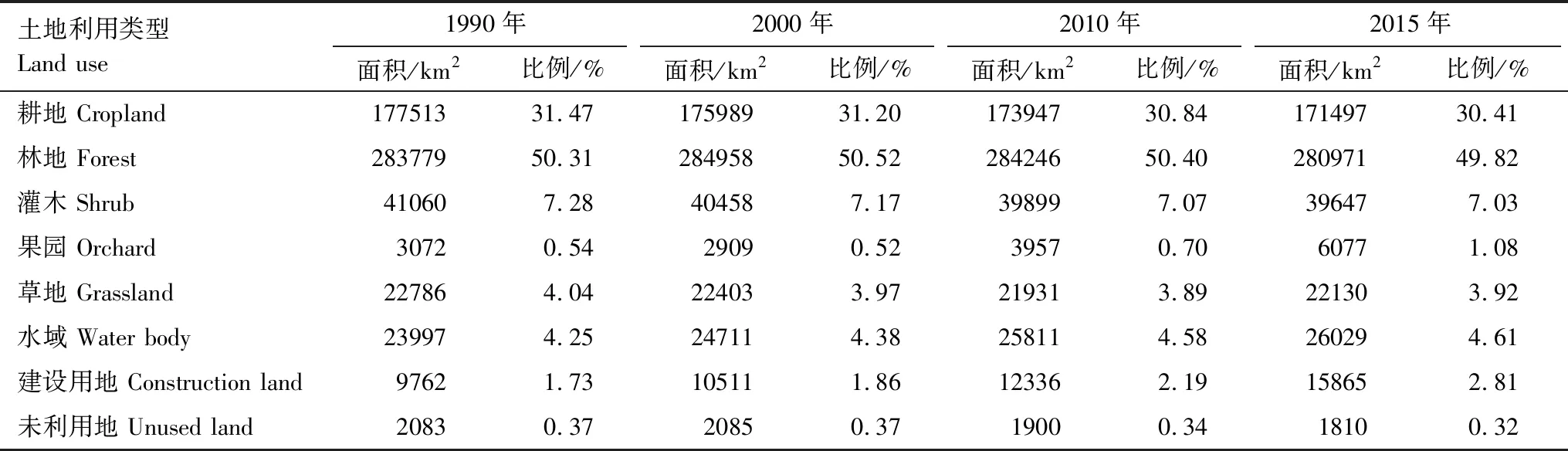

1990—2015年期间,长江中游地区土地利用类型面积从大到小排序始终为林地>耕地>灌木>水域>草地>建设用地>果园>未利用地(表1)。就2015年来看,耕地占30.41%,林地占49.82%,两者之和占80%左右,其余土地利用类型较小,因此研究区耕地与林地为主体景观。近25年建设用地、果园、水域面积增加,分别增加1.08%、0.54%、0.36%;耕地、林地、灌木面积则减少,分别减少1.06%、0.49%、0.25%。

近25年,研究区斑块密度、周长面积分维数、香农多样性指数升高,斑块平均面积与蔓延度指数降低,最大斑块指数前10年增加,2000年后降低,整体表明随城市化进程,该区景观整体越来越分散、破碎化程度增加,景观形状更复杂;而最大斑块指数降低0.83,多样性指数升高0.05,表明区内景观异质性加强,景观类型趋于多样化(表2)。

表1 1990—2015年研究区土地利用类型面积及其比例

表2 1990—2015年研究区景观水平景观指数

3.2 缓冲区类型水平上指数梯度变化

研究区主体景观为耕地与林地,同时建设用地是城市化进程中变化较显著的土地类型,所以本文重点讨论这三类土地类型的梯度变化。

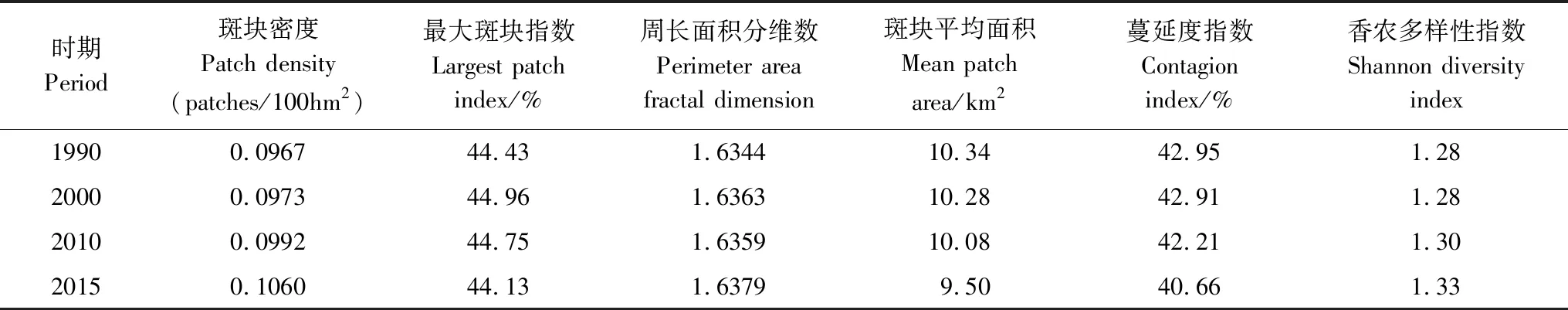

3.2.1建设用地景观格局梯度动态

近25年建设用地面积占比、斑块密度、景观连接度不断升高,2010—2015年升幅较大,表明建设用地随城市化进程加快持续增加,人为干扰程度在2010—2015年较为严重,斑块逐渐向大面积发展(图4)。在距中心梯度带上,建设用地面积占比、斑块密度、最大斑块指数、周长面积分维数、景观连接度与斑块平均面积均呈降低趋势,250—350km梯度带降幅明显。2015年从第一梯度带到边缘梯度带其景观连接度由63%下降到18%,降低了71%;面积占比由5.08%下降到0.50%,降低了90%,且下降速率越来越慢,表明其向外扩张的趋势。总体来看,离中心距离增大,建设用地面积占比减小,其斑块数目减少、密度减小且形状趋于简单规则,破碎化程度增加。

3.2.2耕地景观格局梯度动态

近25年耕地景观指数变幅不大。在距中心梯度带上,耕地面积占比、最大斑块指数、景观连接度与斑块平均面积均降低,斑块密度、周长面积分维数升高(图4)。2015年耕地斑块平均面积从第一梯度带到边缘梯度带由2288km2下降到304km2,降低了87%。在250—350km梯度带上耕地最大斑块指数与斑块平均面积降幅最大,表明近中心区耕地受到的人为干扰较大。整体表明,耕地随梯度带破碎化及形状复杂化程度均加剧。

图4 梯度带景观类型水平指数变化Fig.4 Variations in landscape indices along gradient zones at class level

3.2.3林地景观格局梯度动态

近25年林地景观指数变幅不大,2015年林地斑块密度最大,表明这一时期林地破碎化最严重。在距中心梯度带上,林地面积占比、斑块平均面积升高,斑块密度下降,景观连接度保持较高比例,变幅小(图4)。2015年林地景观面积比从第一梯度带到边缘梯度带由34%上升到60%,上升了76%。总体来看,最大斑块指数与周长面积分维数的梯度性不明显,林地随梯度带面积占比增加,破碎化程度降低、形状趋于简单规则。在550—650km边缘梯度带上受面积较小、丰富度较低等影响,景观指数的变幅较大。

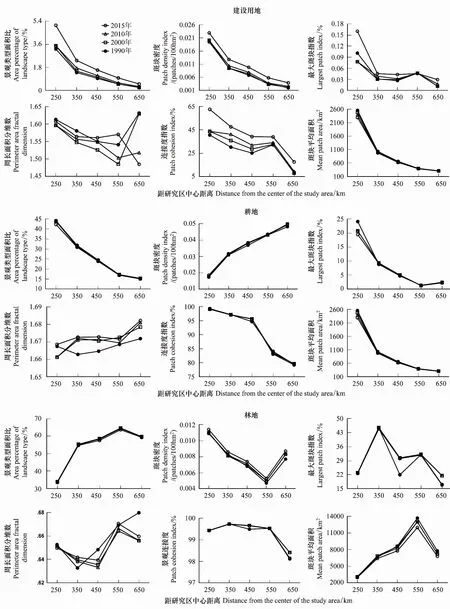

3.3 景观水平指数梯度变化

在景观水平上,斑块密度、周长面积分维数随梯度带递增,斑块平均面积减小(图5),中心区附近土地类型主要为耕地与林地,单个斑块面积较大;随梯度带递增,灌木、果园和草地等斑块增多、面积比例上升,单位面积斑块数目增多,形状不规则化程度增加。林地作为优势土地类型,面积占比最大,因此景观水平上的最大斑块指数与蔓延度指数在梯度带上变化趋势与林地相似。距中心350km以内,城市扩张使香农多样性指数减小,而距中心350km以外,多样性反而增加,450—550km梯度带以林地为主,多样性降低。总体变化为距中心350km梯度带内,斑块团聚程度高、景观异质性降低,350—650km梯度带斑块趋于破碎化。

图5 梯度带景观水平指数变化Fig.5 Variations in landscape indices along gradient zones at landscape level

3.4 土地利用变化与社会经济因素的关系

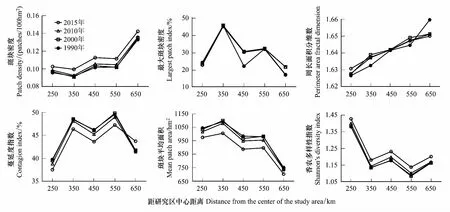

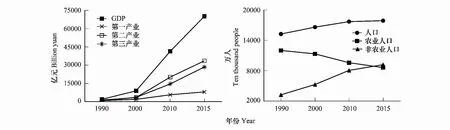

1990—2015年,长江中游地区的GDP、人均GDP、第一、二、三产业等不断发展(图6),增幅分别达36.03倍、30.45倍、8.28倍、25.72倍和39.5倍,研究区城市化水平从21.19%上升到51.43%,增幅达1.43倍,非农业人口迅速增加,农村劳动力大量迁移到城市,社会经济得以迅速发展。

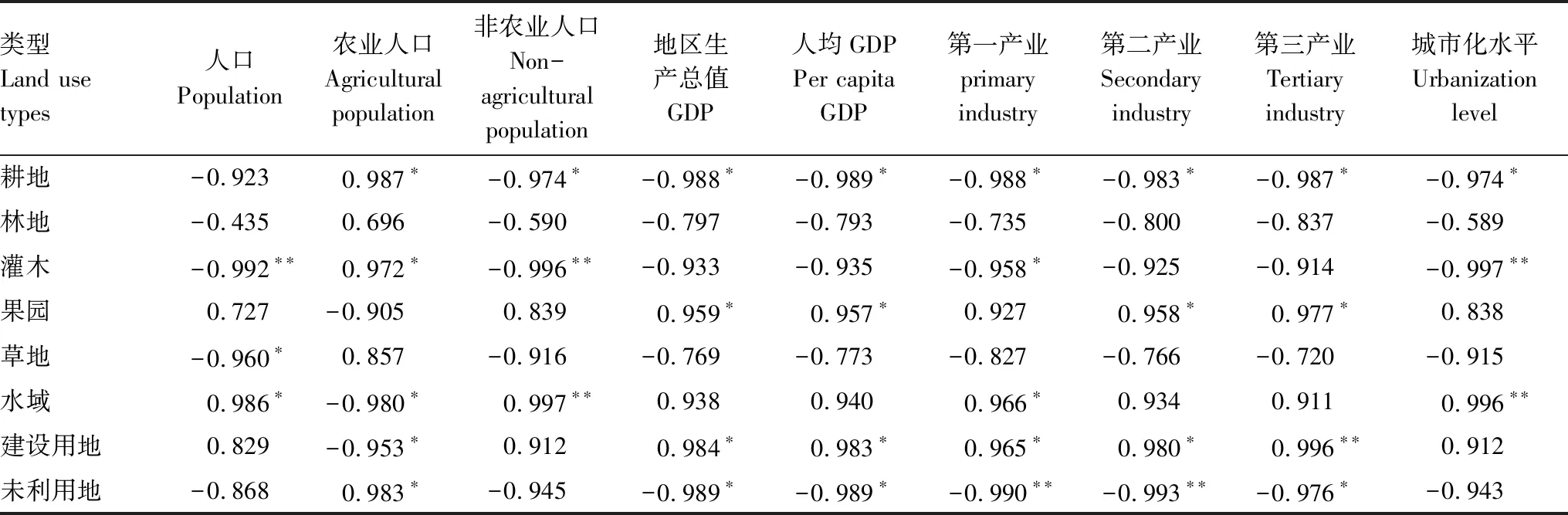

在各种土地类型中,耕地面积与农业人口呈正相关,与非农业人口、城市化水平、三大产业产值和GDP均呈负相关;而建设用地与农业人口呈负相关,与GDP和三大产业产值呈正相关,与第三产业显著正相关(p<0.01);灌木与农业人口呈正相关,与第一产业产值和城市化水平呈负相关(表4)。长江中游地区经济和产业发展与果园、建设用地显著正相关,而与耕地和未利用地显著负相关。1990—2015年间,非农业人口和城市化水平对研究区土地利用影响趋势同步,与耕地、灌木呈显著负相关(表4)。

图6 研究区人口和社会经济指标Fig.6 The population and the social economic indicators of the study area

类型Land use types人口Population农业人口Agricultural population非农业人口Non-agricultural population地区生产总值GDP人均GDPPer capita GDP第一产业primary industry第二产业Secondary industry第三产业Tertiary industry城市化水平Urbanizationlevel耕地-0.9230.987∗-0.974∗-0.988∗-0.989∗-0.988∗-0.983∗-0.987∗-0.974∗林地-0.4350.696-0.590-0.797-0.793-0.735-0.800-0.837-0.589灌木-0.992∗∗0.972∗-0.996∗∗-0.933-0.935-0.958∗-0.925-0.914-0.997∗∗果园0.727-0.9050.8390.959∗0.957∗0.9270.958∗0.977∗0.838草地-0.960∗0.857-0.916-0.769-0.773-0.827-0.766-0.720-0.915水域0.986∗-0.980∗0.997∗∗0.9380.9400.966∗0.9340.9110.996∗∗建设用地0.829-0.953∗0.9120.984∗0.983∗0.965∗0.980∗0.996∗∗0.912未利用地-0.8680.983∗-0.945-0.989∗-0.989∗-0.990∗∗-0.993∗∗-0.976∗-0.943

* 表示在0.05水平上显著相关; **表示在0.01水平上显著相关

4 讨论

4.1 近25年长江中游地区土地利用时空变化及驱动因素

社会经济发展、城市化水平和地理条件是影响区域土地利用格局和变化速度的重要因子[20-21]。本研究揭示了长江中游地区近25年土地利用时空变化格局及其驱动因素。根据研究结果,1990-2015年期间,该区建设用地、果园分别增加1.08%、0.54%;耕地、林地分别减少1.06%、0.49%(表1)。与我国沿海地区城市群相比,长江中游地区土地利用变化较小。例如,长三角近10年建设用地增加8.68%,耕地减少8.34%[22];珠三角近16年建设用地增加9.98%,耕地、林地分别减少7.12%、2.26%[12]。长江中游地区土地利用变化与其社会经济水平、地理条件和国家发展政策相一致,其原因有三个方面。

第一,在社会经济层面,城市化是土地利用格局变化的重要驱动力。处于沿海的长三角和珠三角对外开放较早,经济发展较快,建设用地需求强烈,导致耕地面积更快速降低[12-23]。统计显示,上海、北京的开发强度达36.5%、48%;而伦敦、东京的开发强度仅为23.7%、29.4%[23]。地处我国中西部的长江中游地区,经济发展相对较慢,城市人口增长也较慢,对耕地、林地影响较小。2016年开始,长江经济带开发作为国家战略开始实施[24],经济发展将会增速,因此研究区土地利用变化应吸取其它地区发展经验和教训,以便满足社会经济和环境的可持续发展。

第二,在自然环境层面,地理环境对土地利用变化具有制约性。长三角和珠三角地区多为江河入海口形成的三角洲和冲积平原,缺乏山地自然屏障对土地的开发限制,会助长土地无序利用,而长江中游地区三省山地丘陵面积约为50%[25],即使在武汉-长沙-南昌的中三角地带仍有大量山地分布,对城市化扩张有一定的制约作用。但是,近25年随城市化进程,该区景观破碎化程度加重、所受干扰较大,斑块形状复杂程度持续增加,即使在边缘区也有这种趋势,对维持其生态系统功能造成不利影响。

第三,在国家发展战略层面,土地利用也受到政策的重要影响。长江中游地区是两屏三带、长江防护林带、退耕还林工程的中心区域,我国近年来生态工程的实施与保护政策的颁布为该区景观生态保护提供了有利条件,同时也影响了土地利用格局[25]。近25年林地仍是研究区优势土地类型,区域仍保持较高的自然生态系统比例,为基于生态保护的发展提供了后发优势的基础。然而由于人类活动强度大,该区耕地、林地减少,景观破碎化程度依旧增加,因此该区要做好基本农田的保护及城市扩展规模的控制工作,加强对自然生态系统连接性的维护[25]。

4.2 长江中游地区沿中心-边缘梯度景观格局变化特征及影响因素

结果显示,在中心城区-边缘区梯度上,土地利用变化格局有两个明显特点,一是显著变化的土地类型为建设用地、耕地和林地,后者与前两类的变化格局相反。建设用地与耕地景观指数变化相似均随梯度带破碎化程度加重,林地则破碎化程度减小(图4)。二是总体景观水平梯度变化表现为中心景观集聚,而边缘区破碎化程度高。研究结果与一般的城乡梯度景观格局的研究结果相同,即中心区经济产业水平高、建设用地集聚,边缘区建设用地趋于破碎化[26]。相对于中心城市的平原地区,在边缘区山地地形多变,土地斑块复杂多样,因此边缘区耕地趋于破碎化。相反,林地在中心区破碎化程度高,由于边缘地区人类干扰较少,多为偏远山地,林地多呈集中连片的大面积分布,破碎化程度较低。

随城市化进程,建设用地以圈层式空间形态向外扩张,城市设施逐步取代耕地、林地等,因此中心区集聚效应明显、景观异质性降低。同时,人类活动强度的加大对边缘区的景观生态格局造成影响,边缘区景观破碎化程度加大。随着长江中游城市群发展规划的批复,区域经济进入高速增长阶段,资源整合与中心区一体化趋势更加明显,会使原有的中心城区-边缘区梯度格局更加强烈[27-28]。

4.3 基于长江中游地区土地利用变化的生态问题及生态发展对策

作为长江经济带开发的中心地区,近来长江中游地区面临着经济的快速发展和城市化水平的不断提高,有可能对现有土地利用格局造成强烈冲击,这种情形已在长三角和珠三角地区发生过[29]。为避免土地利用混乱,造成严重生态环境问题,影响可持续发展,需采取如下对策:

第一,各级政府要严格执行《长江经济带生态环境保护规划》[24],划定生态红线,形成严格制度,由环保部门监督执行。在快速城市化进程中,受冲击最大的是农田和林地[23],因此要特别加大耕地、林地的保护力度。

第二,相较于我国东部沿海地区(长三角、珠三角等),长江中游地区山区河流和山地丘陵较多,未来城市、高速公路和铁路、水坝等工程建设,会隔断生态廊道并造成野生动物栖息地的破碎化,形成更多生物多样性保护问题[30]。在未来规划建设中,有关部门应提前做出预判,采取新技术和方法,降低并避免生物多样性和生态系统服务损失[24]。同时,针对该区破碎化程度加大和连通性不佳的问题,应以自然生态斑块的空间连接和多种生态服务功能的集聚为手段,选择景观生态功能较高、位于研究区中北部的水域和规模较大的林地核心斑块作为基础,依此建设和完善生态廊道、生态节点,促进区域资源合理配置及整个生态系统物质转化和能量流通[15]。除区域间的协调外,还需考虑到城乡协调。边缘区建设用地破碎易产生资源重复配置、面源污染等负面影响,应对边缘区居民点进行集约化管理;边缘区耕地破碎,也应开展集约化农业生产。

第三,长江中游地区是三峡大坝所在地,需要功能强大的水源涵养林生态系统[31]。根据研究结果显示的林地景观格局,应该在保护现有森林资源的基础上,巩固和扩大退耕还林、封山育林成果[32],提高森林连接度,加强低效林改造,保护林地生态系统物种多样性,提高林地的生态系统服务功能。

5 结论

(1)近25年研究区建设用地面积增加,耕地和林地面积减少;景观破碎化程度加重,斑块形状复杂程度增加。景观指数的梯度效应明显,建设用地与耕地沿梯度带趋于破碎化,林地则破碎化降低。

(2)城市化是土地利用格局变化的主要驱动因素。长江中游地区一体化方向发展是形成中心区集聚效应明显、边缘区破碎化程度较高此格局的影响因素。

(3)耕地、林地的保护和城市扩展规模的控制将是未来区域景观可持续管理的主要任务。以水域和林地为基础,加强生态廊道、节点的建设,是巩固和增强区域景观生态功能的有效途径。同时区域应对边缘区居民点集约化管理,开展农业集约化生产,加强维护林地的自然连接性,提高林地的生态系统服务功能。