不同林龄杉木人工林菌根侵染特征研究

崔莉娜,郭弘婷,李维扬,王金平,黄章翰,张金池,刘光正,王丽艳,姜 姜,*

1 南方现代林业协同创新中心,南京林业大学江苏省水土保持与生态修复重点实验室,南京 2100372 江西省林业科学研究院,南昌 330032

杉木(Cunninghamialanceolata)是我国特有的一种生长在南方的速生针叶用材树种,因其材质优良、生长周期短、经济效益高等特点,深受青睐[1]。随着社会经济的发展,对木材的需求量越来越高,但由于对其不合理的经营方式使得杉木林土壤地力衰退、初级生产力下降[2],影响了生态系统的平衡以及社会经济的发展。为提高杉木低效人工林土壤肥力,改善杉木生长状况,从20世纪70年代以来,已有多名专家学者针对提高杉木人工林生产力做出相关研究,主要集中在其生态系统生物量[2-4]、碳储量[5-8]、化学计量特征以及杉木的生产力等方面。

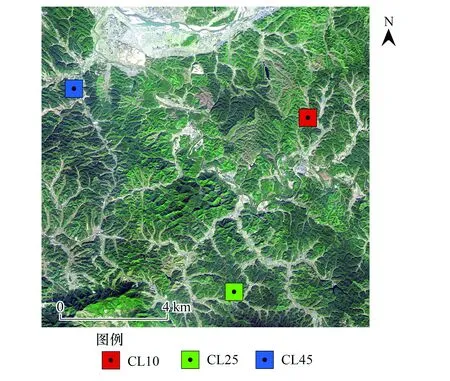

图1 样点地理分布图(CL10:10a杉木林样地;CL25:25a杉木林样地;CL45:45a杉木林样地)Fig.1 The location of sampling plots (CL10:10a fir plots; CL25:25a Chinese fir plots; CL45:45a Chinese fir plots)

丛枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)是自然界中一种广泛存在的真菌,它可以通过土壤侵染大多数陆生植物根部而形成一种互利共生体[9],依赖宿主植物提供的能量物质生存,同时,为宿主提供土壤中的营养物质,促进宿主植物的生长,进而改良土壤结构、影响宿主植物的生理生态功能、促进植物养分和水分吸收、影响生态系统结构与功能[10]。AMF会影响土壤环境、植物生长,同时,宿主植物和环境因子也会影响AMF的繁殖与发育,Allen等[11]提出,环境因子对AMF分布及侵染的影响要大于寄主植物本身对它的影响,所有的环境因子中,对其影响最大的是土壤因子[12]。然而,这些研究对于AMF与土壤养分之间的关系并不明确,有研究结果显示,AMF增加了土壤中养分元素含量[13],另一部分认为AMF促进植物吸收养分,从而减少了土壤中养分元素含量[14-16]。究竟二者之间是如何相互影响的,本研究提出以下假说,由于植物不同生长阶段对养分需求不同、环境状况不同,从而AMF与土壤养分含量之间的关系在植被不同生长阶段不同。针对该问题,本文以江西省官山林场10a、25a、45a杉木人工林纯林为研究对象,分析不同林龄杉木人工林的菌根侵染率以及根际土壤理化性质的状况,以期揭示不同林龄杉木人工林土壤理化性质特征及其与菌根侵染率、孢子密度之间的关系。

1 研究区概况

研究地点位于江西省中部吉安市永丰县官山林场,地理坐标为115°17′—115°56′E,26°38′—27°32′N。地貌主要是丘陵、山地,气候类型属于中亚热带湿润气候,四季分明,降雨充沛,光照充足,年均气温是18℃,年均降雨量是1627.3 mm,无霜期是279天。土壤类型丰富,主要含有水稻土、潮土、紫色土、炭质土、红壤、山地黄壤、山地黄棕壤等7个土类。红壤是当地典型的土壤类型,面积也是最大。官山林场自然条件优越,适宜松、杉、竹及多种阔叶树生长,是江西省的林业重点产区[7]。主要种植树种为杉木、湿地松、毛竹、楠木、枫香、红豆杉。选取官山林场下属的三个主要样地地点,大洲山分场(115°29′57″E,27°14′48″N)、东毛坑分场(115°33′10″E,27°10′43″N)、遇元分场(115°34′39″E,27°14′13″N)(图1)。

2 研究方法

2.1 样品采集

2017年12月前往江西省永丰官山林场进行不同林龄杉木人工林的采样。分别选取45a(1972年)、25a(1992年)、10a(2007年)三种林龄的人工杉木林样地,样地土壤类型、立地条件一致,杉木种源一致,林分的基本状况见表1,每个样地设置3个20m×20 m的样方,在每个样方内随机选择3株杉木。在距离杉木主干30cm范围内,除掉土壤表面的动植物残体,挖0—30cm深的土壤剖面,取主根系附近带有细根的根系,将其放入无菌自封袋中剧烈抖动1min,使根系与土壤分离,收集到的土壤作为根际土[17]。采集根系和根际土分别编号装于自封袋中,置于便携式小冰箱内。采集回来的根系,水洗干净后置于盛有FAA(50mL冰醋酸,130mL甲醛,2000mL50%乙醇)固定液的塑料瓶中,24h后用于菌根形态的观察与侵染率的测定。将土样过2mm筛,风干用于部分土壤因子和孢子密度的测定。

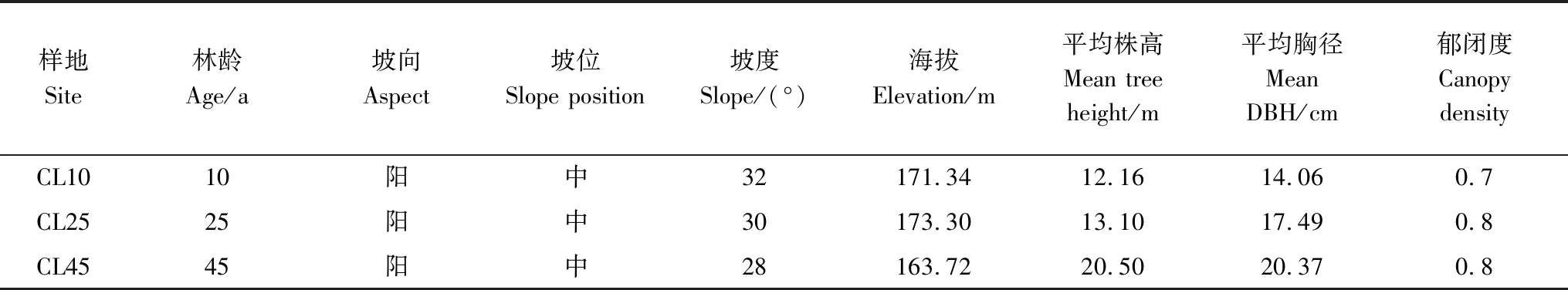

表1 样地基本特征

2.2 测定指标及方法

2.2.1土壤理化性质的测定

土壤的pH采用电位法测定;土壤全K和速效K采用 1 mol/L 乙酸铵浸提—火焰光度法测定;土壤全P采用酸溶—钼锑抗比色法测定;土壤速效P采用氟化铵-盐酸浸提法测定[18]。

2.2.2菌根侵染率测定

将1.0g新鲜根段从FAA固定液中取出,用蒸馏水冲洗3次,直到无刺激性气味后放入10%KOH溶液中软化透明,利用“Phillips和Hayman染色法”改良法进行染色,染色后,将根样放入乳酸甘油中脱色12h,随机选取根样放在载玻片上,盖上盖玻片,轻轻敲打。在体式显微镜和光学显微镜下可以清楚地看到菌根的组织结构,包括侵入点、菌丝、丛枝、泡囊等,统计根段样本中被丛枝菌根真菌侵染根段数,按照下面公式计算杉木的菌根侵染率:

菌根侵染率=侵染根段数/被检根段总数×100%

2.2.3孢子密度测定

用湿筛倾析法分离植物根际土壤中的AM真菌孢子。土样风干后,称取100g混合均匀的根际土壤于烧杯中,加入500mL水搅拌,静置至少1h;将孔径为0.5mm、0.2mm、0.038mm的土壤标准筛从上到下排列,通过3层筛后再加水500mL搅拌、静置、过筛,至少重复3次。用60%的蔗糖溶液将各孔筛上的滞留物转移到100mL的离心管中,以3000r/min的速度离心3min,将上清液倒入孔隙最小的筛子,再用100mL蒸馏水将筛上滞留物转移至40mL玻璃瓶中,放入4℃冰箱可保存30d。

将玻璃瓶震荡均匀,吸取2—5mL于滤纸上。在体式显微镜下用解剖针将孢子与有机碎屑分离,将孢子按照形态分开,计孢子数并将其放入离心管中备用,重复4—5次。

孢子密度(Spore number,SN):指每克土样中丛枝菌根真菌的孢子个数。

SN= 某土样中AMF所有孢子数/土壤干质量

2.2.4数据分析

采用SPSS25.0软件对数据(平均值±标准差)进行统计分析。用单因素方差分析(one-way ANOVA)和最小显著差异法(LSD,α=0.05)比较各个变量的差异显著性。利用双尾检验的Pearson相关分析法分析各个土壤养分因子与AM菌根侵染率、孢子密度之间的关系。

3 结果与分析

3.1 AMF结构及孢子密度变化情况

所测定的所有样本均含有AMF结构,即至少含有丛枝、泡囊、菌丝三者之一(图2),且三种结构存在概率:菌丝>泡囊>丛枝。观察到杉木AMF菌丝具有内生菌丝和外生菌丝两种,观察过程中看到的多数是内生菌丝,外生菌丝出现的概率比较小。内生菌丝居多存在于细胞内或贯穿细胞间,并且大多已经发生变态,成丛状或扭转状结构;泡囊则是多数分布于细胞间隙,呈现规则球形或椭圆形并且有黑色充满内部;丛枝多为不规则四边形或多边形,一般充满细胞,呈现黑色。利用荧光显微镜观察孢子形态,发现孢子多呈现褐色、圆形(图3)。

分析不同林龄菌根侵染率发现,菌根侵染率随着林龄增加显著增加,10a、25a、45a杉木菌根侵染率分别为44.33%、59.33%、76.67%;孢子密度在48.98—91.91之间,呈现与菌根侵染率相同变化趋势,且三个林龄间都存在显著差异(图4)。

图2 AMF结构(图中1:菌丝、2:泡囊、3:丛枝)Fig.2 AMF structure(in the picture1:hypha、2:vesicle、3:arbuscular)

3.2 土壤养分变化情况

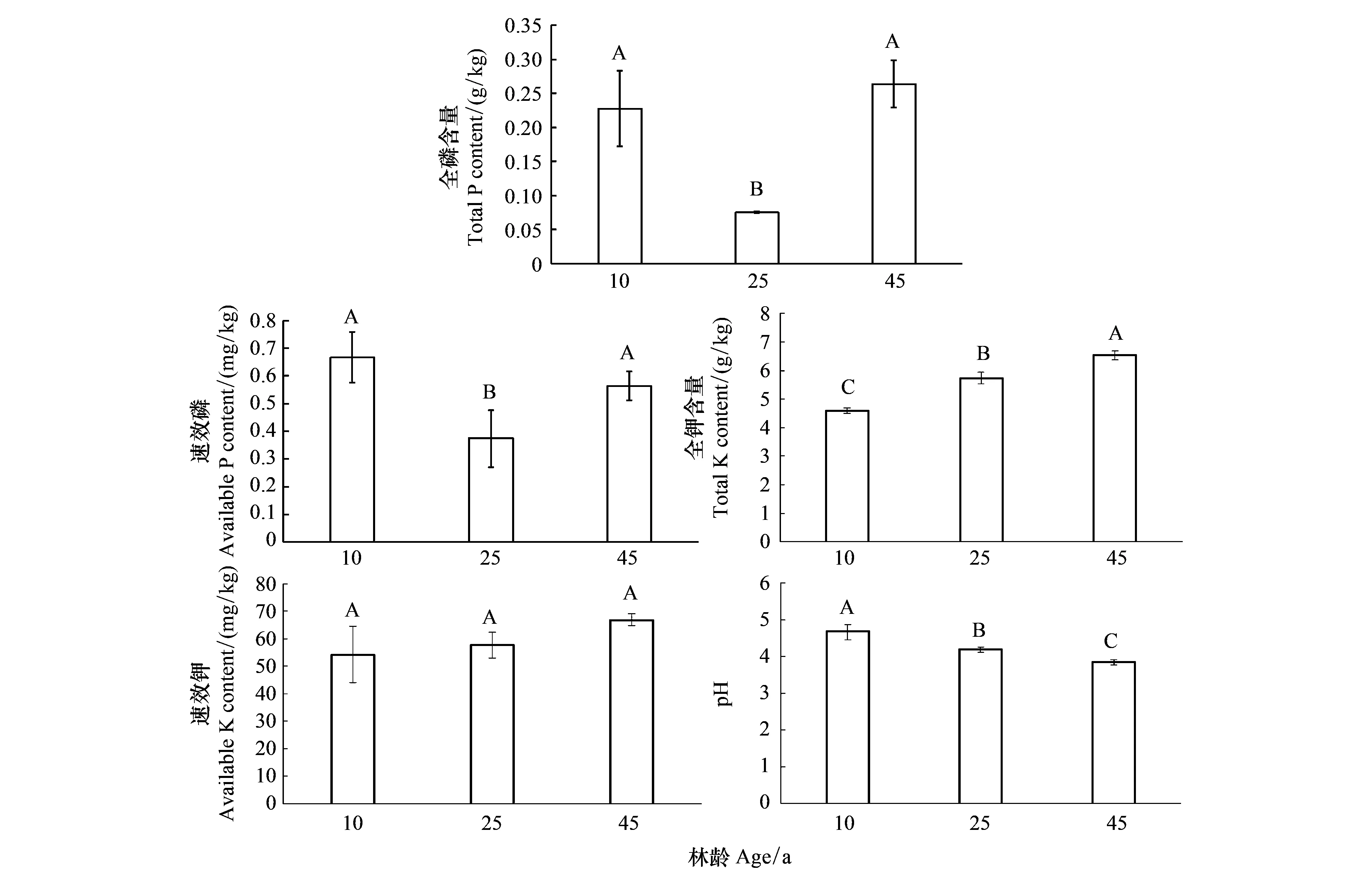

分析不同林龄根际土壤理化性质(表1,图5),结果表明:根际土整体呈现酸性,pH范围在3.85—4.67之间,随着林龄增加,酸性增强,且在不同林龄间存在显著差异。土壤全P含量随林龄增加,先减少后增加,25a杉木显著低于10a和45a;速效P变化趋势相同,25a杉木含量最低,且与10a和45a都存在显著差异;全K与速效K含量均随林龄增加而增加,但速效K含量在各林龄间差异不明显。将速效P与全P之比作为磷素活化系数(Phosphorus activation coefficient,简称PAC),用来表示土壤中磷素的有效性,当PAC<2.0%,则说明磷素的利用率较低[19-21],该实验测得PAC在10a,25a,45a依次为0.29%、0.49%、0.21%之间,磷素利用率最高的25a杉木林,其PAC远低于2.0%。

图5 不同林龄土壤养分含量(不同字母表示显著差异)Fig.5 Soil nutrient contents of 10a,25a and 45a (different letters above bars indicate significant difference)

3.3 AMF和孢子密度与土壤因子的相关性分析

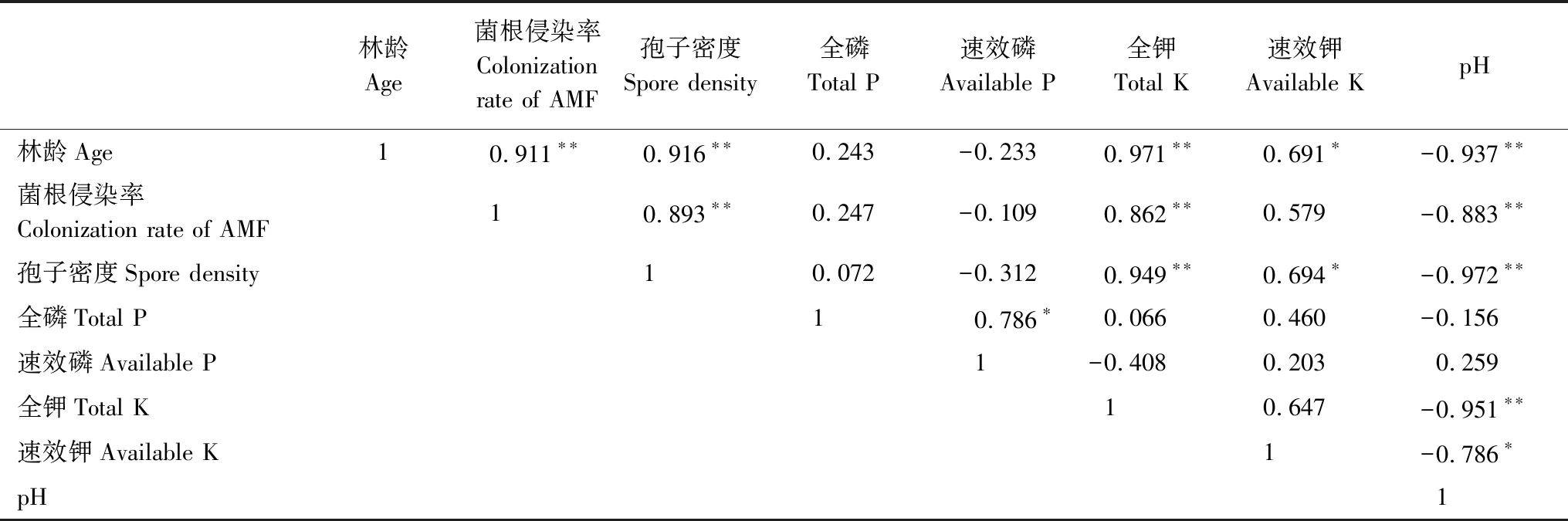

相关性分析结果显示(表2):除了全P和速效P,其他土壤因子及菌根侵染特征均与林龄显著相关,与前人研究结果一致。土壤养分与菌根侵染率及孢子密度之间的关系中,全K比速效K关系更显著,而P的线性关系不显著,表明存在其它复杂的关系对根际土中P含量产生影响。

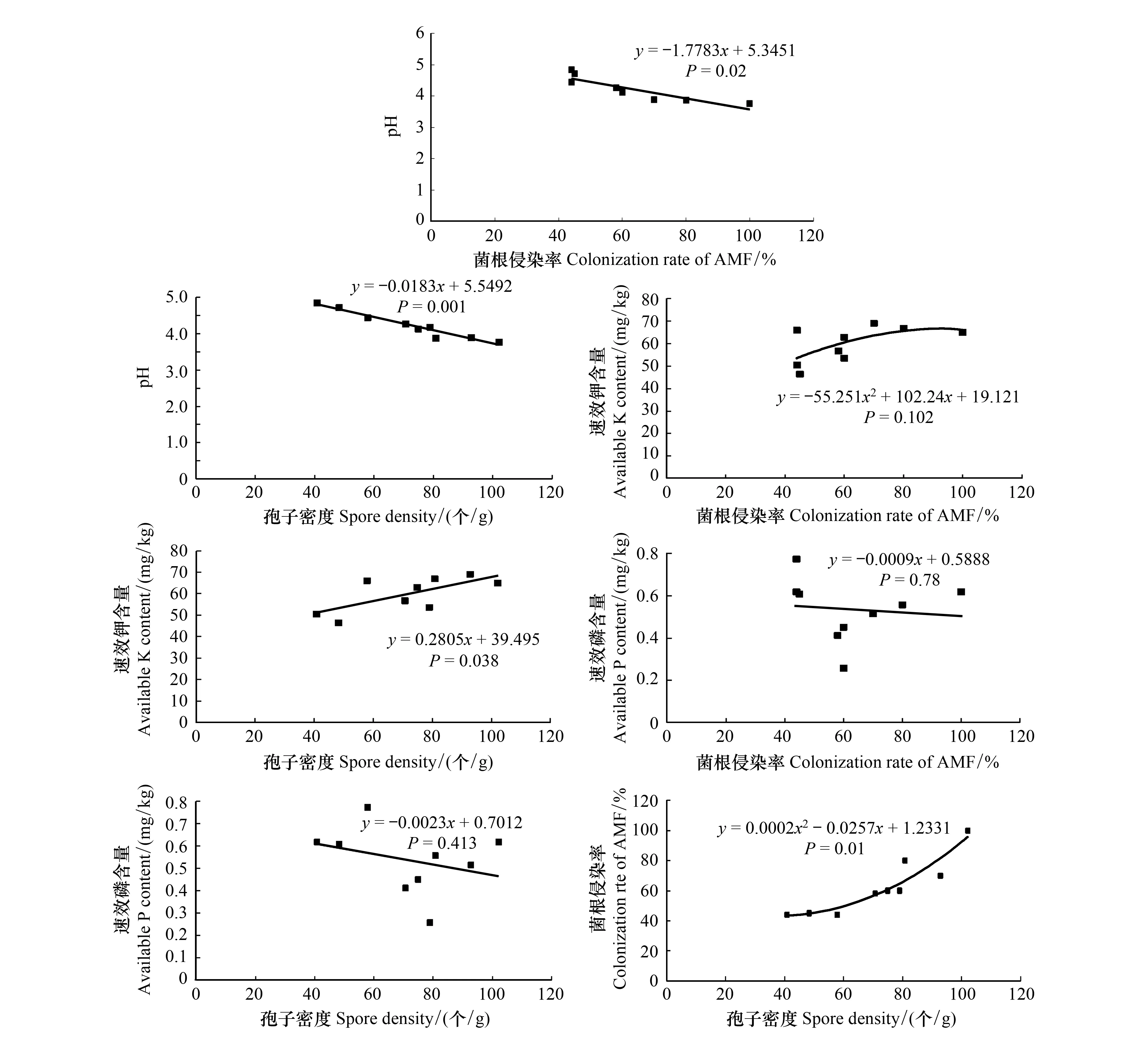

菌根侵染率和孢子密度与pH呈极显著负相关,且孢子密度与其相关性更大,随着菌根侵染率和孢子密度的增加,pH值均显著下降,说明AMF对pH变化较为敏感,且其生长发育更适应偏酸性条件。速效K含量随孢子密度的增加而增加,而随菌根侵染率的增加趋于饱和。全P及速效P与菌根侵染率和孢子密度之间呈现微弱的负相关,但规律不明显,说明根际土中P含量受AMF与其他因子交互作用的影响,表现出复杂的关系。菌根侵染率与孢子密度呈极显著相关关系,且菌根侵染率随孢子密度的增加呈现加速上升的趋势。当孢子密度较低时,菌根真菌对寄主根系的侵染比率几乎保持不变,只有当孢子密度增大到一定量时,菌根真菌的侵染成功率快速上升(图6)。

表2 AM真菌侵染率与土壤因子相关性分析

“**.”在 0.01 水平(双侧)上极显著相关,“*”.在 0.05 水平(双侧)上显著相关

图6 AMF、孢子密度与土壤因子的相关性分析Fig.6 Correlation analysis of AMF,spore density and soil factors

4 讨论与结论

4.1 杉木人工林土壤养分随林龄变化

研究发现,土壤pH呈酸性,这与张美庆等[22]的研究结果相似,且随林龄增加酸性增强,分析原因主要是随着林龄增加,杉木林下凋落物增加,凋落物分解产生酸性物质,另一方面,研究证明,在缺磷地区,植物生长过程中会分泌质子和有机酸,以促进对难溶性P的吸收利用[15-16,23],同时也会造成土壤酸化严重。土壤酸化首先受到影响的是植物根系,抑制了根系对养分的吸收,同时造成土壤中养分元素的流失,这是造成该地区林分地理退化的原因之一[24]。在过去的研究中,P含量随林龄变化结果并不一致,刘振坤等[13]在黄土高原地区研究刺槐林发现,随林龄增加,P含量先增加后降低。而本文先减少后增加的结果与陈安娜等[25]研究结果一致,分析原因主要有两个方面:一方面,前期受土壤酸化的影响造成土壤磷素流失,后期由于AMF的增加,促进了根际土中磷素的积累;另一方面,前期杉木处于速生阶段,对养分需求较高,归还速率低于吸收速率,进而导致P含量降低,当林分成熟后,生长速率相对变慢,枯落物的归还使土壤养分有增加趋势。另外,也有报道指出由于AMF促进植物对P的吸收,会使得土壤中P素含量更低[14-15,26]。25a杉木对P的需求量大,AMF的存在促进了其对P的吸收,而林分成熟后对养分吸收和归还速度相对平衡,AMF的存在能有效吸收土壤酸化造成养分流失。PAC随林龄先增加后降低,且均低于2.0%,说明该地区P的有效性低,全P难以转化为速效P,研究证明速效P是反应土壤P供应多少的实际指标[27],因此,P一直是该地区限制植物生长的重要因子,要提高土地生产力,必须提高磷素活化能力,研究发现,适当间伐有利于提高土壤P有效性[28],同时可以改善林内小气候[29],因此,在25a左右适当间伐,有利于提高土地生产力,促进植物生长。全K与速效K含量随林龄增加而增加,这与张社奇等[30]在刺槐林中的研究结果相同,原因可能是随着林龄增加,植物根系数量以及土壤微生物量增加,促进了难溶矿物态钾向水溶性、交换态钾转化,AMF的增加也促进了K的积累,另外,张远等[31]在对鹅掌楸的研究中发现,植物生长幼年期对速效K的需求量较大,这也可能是造成幼龄林中K含量较少的原因之一。而尹永强等[32]人的研究中,土壤酸化会降低盐基离子的含量,与本研究结果不一致,分析原因可能是AMF促进养分积累能力高于土壤酸化对土壤中盐基离子的影响。

4.2 AMF侵染状况及孢子密度随林龄的变化

国内外已有许多专家学者对林龄与二者的关系进行了研究,如Cheng等[33]研究加拿大魁北克市糖枫(Acer saccharum)的菌根侵染率与林龄呈负相关,刘振坤等[13]研究我国黄土高原地区刺槐的菌根侵染率和孢子密度随林龄先增大后减小,但本研究发现AMF侵染率和孢子密度与林龄极显著正相关。分析原因,AMF的生长与结构受到植被类型和pH影响[34],杉木林凋落物分解速率相对较慢[35],随着林龄增加,其凋落物归还量增大,促进土壤有机质积累,有利于AMF的繁殖生长,另一方面,研究证明,pH通过影响孢子的萌发、芽管菌丝的生长和菌丝对宿主植物根系的侵染等影响AMF的产孢量,一般情况下,AMF更适应酸性条件下产孢,菌根侵染率和孢子密度与pH呈负相关[36-38],这与本研究结果一致,另外该地区是典型的低效林区,需要AMF促进植物吸收养分。

4.3 不同林龄杉木人工林生长状况的影响因素

本研究发现,林龄是影响杉木人工林生长状况的重要因素,菌根侵染率、孢子密度、pH与林龄呈极显著相关,速效K含量与林龄显著正相关,杉木不同生长阶段土壤状况不同,分析原因主要是不同生长阶段植物的吸收与归还不同。杉木通过AMF促进难溶性元素和水分的吸收利用[39],帮助自身生长。本研究结果显示,菌根侵染率与速效P呈微弱的负相关,与前人的研究结果相似,Tawaraya等[40]研究证明速效P和AMF的关系最为密切,李蓉等[41]人的研究中,杉木根际土中存在一定的溶磷细菌,并且溶磷细菌与AMF之间存在协同作用,二者共同促进P的吸收和作物生长[42-43],另外,由于杉木长期处于缺磷环境中,溶磷菌含量较高,实验证明,溶磷菌会产生致酸物质[41],降低土壤pH。也有相关研究表明,光照强度与菌根的形成具有显著的相关性[44]。还有学者研究表明,日照长短会影响AMF孢子的发育[45],但是在本研究中,三种林分郁闭度相似,因此,光照并不是影响AMF的主要因素。具体来说,10a杉木正处于生长旺盛期,对养分、水分需求量大,此时土壤养分充足,足以通过根系被植物吸收,因此,AMF作用不明显;25a杉木人工林干才快速发育,林分密度增加,林内竞争较大,此时的杉木根系向土层深处伸长,汲取更深层的养分,同时给AMF提供了更多生长的场所,而随着AMF侵染植物根部的比率增大,增强了植物对于土壤中水分与养分的吸收,二者形成互利共生的关系,此时是AMF充分发挥作用的阶段;45a杉木人工林属于成熟林,木材生长相对缓慢,对光照、养分等条件的需求量相对减少,植物根系错综复杂,形成根系网,而此时的菌根也形成菌根网[46],但是,养分含量并不是该阶段主要的限制因子,植物根系优先吸收,AMF作用相对降低。

4.4 结论

本研究得出了杉木人工林不同林龄下土壤养分含量、菌根侵染率、孢子密度会发生显著变化,这些都是杉木生长过程中重要的影响因子,随林龄的增加菌根侵染率、孢子密度和速效K都呈现增加的趋势;林龄增加,土壤酸性增强,在pH和AMF交互作用下,土壤中全P和速效P先减少后增加,这为改良土壤酸碱性、提高土壤地力提供了方向。对于AMF不同林龄杉木林的具体影响机理还有待深入研究。