会理彝族俚泼话音系及系属

范俊军 马海布吉

(暨南大学 文学院,广州 510632)

一、会理县彝族支系分布和来源

会理西面与攀枝花市仁和区、盐边县、米易县接壤;南边与云南省楚雄彝族自治州元谋县、武定县、昆明市禄劝县隔金沙江相望,是历史上川滇两省交界的军事经济重镇和两省商旅物资的集散地。在古彝语中,会理称为“ȵy33di44”(涅底),会理城称为(涅底尔库),由古代彝族涅里部落居住区域而得名。会理县境内居住有汉、彝、傣、傈僳、回、白、藏等22个民族。根据第六次全国人口普查(2010年),会理县境内彝族人口为75872 人,占全县总人口17.64%,会理也是彝族支系最多、方言复杂的地方。诺苏是凉山彝族自治州的主体支系,会理县境内的诺苏支系占全县彝族总人口的三分之二以上。其他支系的彝族人,因为人口少,汉化程度高,很多时候为诺苏彝族所忽略或不为所知。目前能见到的有关会理县境内彝语的调查研究文献,记录的都是会理彝族主体群体诺苏人的聂苏话,对会理彝族其他支系语言只有个别论文或著作中零星提及[1][2],迄今还未见公开发表的会理其他支系语言的调查记录和研究资料。俚泼人的族别和语言归属一直存在争议,族别上有彝族和傈僳族两种说法,而语言上有傈僳语、彝语南部方言、彝语中部方言三种说法。由于俚泼人分布地均在会理县最南端,一些民族文化爱好者和学者常常按地域将俚泼话归入彝语南部方言,这种归类说法在会理县广为传播,给人们造成了误导。

会理彝族是明清时期从云贵川不同地区陆续迁入,不同来源地的族群在语言、服饰、风俗习惯等方面存在较大差异,自称和他称也比较复杂。有自称“nε33su33” (聂苏)、“li55pho33”(俚泼)、“a55lo21pho33” (阿倮颇)、“nɣ55sɣ22pho33” (纳瑟颇)、“na33su33pho33” (纳苏颇)、“kε33sɿ21pho33”(呷斯颇)等;他称有黑彝、青彝、白彝、红彝、甘彝等。来自凉山中北部的聂苏人主要分布在北部高山地区,来自贵州省威宁的纳瑟颇主要分布在东北部二半山区,来自云南省的俚泼、纳苏颇、阿倮颇、呷斯颇主要分布在南部山丘、盆地。在这些族群中,除了纳苏颇和阿罗颇在语言文化上相似外,其他彝族人之间语言差别较大,日常交流都是使用汉语来沟通。

自称是“li55pho33” (俚泼)的人群,他称为“白彝”,人数大约2.5万,主要分布在会理县东南、西南的金沙江河谷地区。俚泼属于会理县的第二大彝族支系,人口相对较多,分布较广。俚泼人主要是自元末清初由云南省的武定、禄劝、元谋等地陆续迁入。据《会理县志》记载,他们在民国以前均属各支土司,民国中期,土司势衰,土地转为豪绅地主所有,他们成为汉族地主的佃户。这也是外人称俚泼人为“白彝”的主要原因。“白彝”相对于“黑彝”称呼而来,指身份等级比黑彝低的彝族普通百姓。

俚泼人长期深受汉文化影响,已无父子联名制,他们都用汉姓汉名,普遍与外族通婚,属于同汉族通婚较早的彝族支系,生活习俗接近汉族。因为居住环境的差异,不同乡镇俚泼人的语言文化的分化也表现出很大差异。在语言使用上,有明显的地域差异,居住在坝子地区的俚泼人大部分已不再使用母语,一些地理偏远的山寨则还保留传统母语。例如,江竹乡云盘村、关河乡大黑依村仍使用母语,河乡小黑依村使用彝汉双语,树堡乡糯卡村、关河乡官村使用汉语。在宗教信仰上,以金沙江沿边为主的俚泼信仰基督教,以关河乡黑依村为主的信仰彝族原始宗教,以树堡乡糯卡村为主的信仰佛教、道教。在民族身份认同上,金沙江沿边乡镇的俚泼人认为自己是傈僳族;树堡乡糯卡村的人则认为自己祖先是汉族,后因迁居彝区,入乡随俗才改用彝族族称;关河乡、金雨乡的人则认为自己是正宗彝族。在族群来源上,老一辈俚泼人认为自己祖先来自云南;而已完全汉化或长期在汉文化影响下成长的中年和青年人则认为自己祖先来自南京应天府。会理县的许多汉族家系都有祖先来自南京应天府的说法,堂屋内有神龛供奉“家神”,上面清楚记录自己的祖先来源是南京应天府。俚泼人在长期与汉族接触中逐渐汉化后,宗教信仰上与当地汉族相同,具体的历史来源有待相关领域的专家调研考证。

二、俚泼话的音系和主要语音特点

以江竹乡石可莫村俚泼话为例,江竹乡地处比较偏远,居民主要为俚泼人为主,属于母语保留较完整、平时生活中母语使用频率最高的俚泼村落之一。

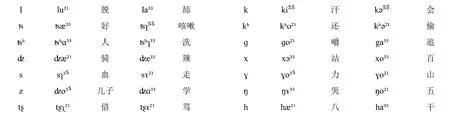

下面是可莫村俚泼话声韵调:

2.俚泼话声韵调

(1)声母 34个

(2)韵母 12个

(3)声调 4个

2.1 俚泼话主要语音特点

(1)有三套塞音、塞擦音声母,有清浊、送气不送气对立;(2)除ħ 外,擦音有清浊对立;(3)有四个鼻音声母,无清鼻音;(4)边音无清浊对立,有浊边音ℓ;(5)元音无松紧对立,只有松元音;(6)有卷舌元音,但是出现频率低;(7)复合元音只见于汉语借词;(8)声调有四个。

2.2 俚泼话语音说明

三、俚泼话与周边彝语方言比较

会理县内被外人熟知的彝语是聂苏话和纳苏话,前者属于北部方言,后者属于东部方言。

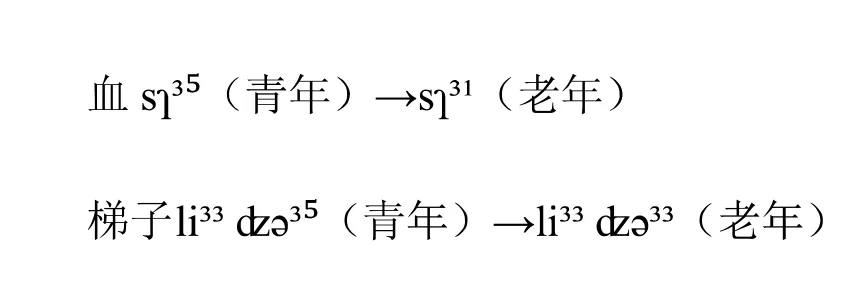

(1)俚泼话中有卷舌元音,使用频率较少,如:出现在老年人的“喜鹊”a33 tsəɻ55一词中;(2)受汉文化影响不断加深,汉语借词的不断借入,在青少年人中原单元音逐渐被复元音代替,如:i→ei;æ/a→ai。 (3)声调有四个,其中35调在中青年人中使用频率最高。除了用在外语借词上外,在单音节里代替本调31调,在双音节或多音节里替代本调33调,如:

3.聂苏话主要语音特点

(1)有三套塞音、塞擦音声母,有清浊、送气不送气对立; (2)有鼻冠浊音mb、nd、ŋɡ、nʣ、ɳdʐ、ȵʥ;(3)有四个鼻音声母,无清鼻音;(4)边音无清浊对立,有清边擦音ɬ,有浊边近音l; (5)除(外,擦音清浊对立; (6)部分元音有松紧对立;(7)无卷舌元音;(8)有单元音有; (9)有复合元音ue、uɑ、ui; (10)声调有三个。

3.1纳苏话的主要语音特点

(1)有四套塞音 (有一套卷舌塞音ʈ、ʈh、ɖ)、三套塞擦音,有清浊、送气不送气对立;(2)有五个鼻音声母(有一个卷舌鼻音ɳ),无清鼻音;(3)有鼻冠清音mph、nth、nʈh、nkh、nʦh、ntsh、nʨh;(4)边音无清浊对立,有清边擦音ɬ,有浊边近音l;(5)除h外,擦音清浊对立,其中卷舌浊音ʐ 出现频率极少;(6)部分元音有松紧对立;(7)有一个卷舌元音; (8)单元音有(9)复合元音只在汉语借词中;(10)有3个声调。

表1 三种方言语音特点比较

将每项语音特点计1分,共15分。相同得1分,不同扣1分,最后三种方言相似度得分情况是俚泼话和聂苏话的相似度为9分,俚泼话与纳苏话的相似度得9分。聂苏话和纳苏话相似度得分为10分。

上世纪50年代,陈士林等《彝语简志》[3]根据解放前彝语调查材料的研究成果,以语音、词汇特点为主要依据、并参考语法特点,联系彝族社会历史的具体特点,把彝语按地域划分为六大方言。因为彝族支系繁多,相互间差异较大,不同支系居住情况错综复杂,根据地域划分的结果存在很多问题,出现同一个方言内部的不同土语差异大于不同方言土语之间的差异等现象。例如,同属彝语东南部方言的阿细、撒尼、阿哲、阿吾、濮拉、大黑彝、小黑彝等支系相互通不了话[2]。因此地域分类结果很难让人信服,有学者提出重新划分彝语方言,但是在划分标准上各持己见,没能形成统一划分标准,不少学者就是在这种情况下对彝语方言重新划分的。例如,陈康《彝语方言研究》[4]的彝语方言划分,首先以有无鼻冠浊复辅音作为重要的划分条件。四川、云南大小凉山和滇东北、黔西北地区的彝语有鼻冠浊复辅音,而滇南和滇西北地区彝语鼻冠音已经消失。再根据有无卷舌塞音和鼻音特点并结合词汇的异同把有鼻冠浊音的彝语化分为诺苏(四川、云南大小凉山)和纳苏(滇东北、黔西北)两大方言。陈康根据语音条件对彝语方言进行划分,一定程度上避开了地域划分的某些局限。陈士林等人按地域划分的东部方言和东南部方言中有一部分保留有鼻冠浊辅音,如砚山彝语土语被归入纳苏方言。滇南和滇西北彝语中鼻冠音已消失,滇西北彝语保存着前喉塞鼻边音和齿化元音,再结合词汇异同将滇南和滇西北彝语化分为聂苏和倮倮两大方言。根据陈康[4]划分的倮倮方言之下倮倮、腊罗、腊鲁、俚泼、塔鲁、拉务、堂郎让7个土语的材料,唯独腊鲁土语保留有前喉塞鼻音边音Ɂm、Ɂn、Ɂl,这里显然并没有依有无前喉塞鼻边音进行土语划分,而根据书上提供的材料,有无保留清边擦音ɬ 是聂苏方言和倮倮方言的最大差异,但是他的聂苏方言的作括土语却无清边擦音ɬ。根据书上内容,除倮倮方言外,聂苏方言下的聂苏、聂舒、撒尼、阿细、桑尼、阿哲、尼赛、罗泼、娜苏、作括、格泼共11个土语之间的语音差异较大,其中聂苏次方言的作括、娜苏、聂苏三个土语均无卷舌辅音。撒尼次方言的撒尼土语有龈复辅音tɬ、dl,小舌塞音q、qh和擦音χ,尼赛土语有齿龈复辅音tɬ、dl。因此,陈康的聂苏方言和陈士林等人的东南部方言划分一样,划分条件没有严格贯穿,同样存在同方言内部土语差异大、互相不能通话的情况。

四、俚泼话与彝语中部方言和傈僳语的比较

会理县俚泼人历史上主要来自云南省武定、元谋、禄劝等县,这些地区主要是陈康所划分的彝语中部方言分布区域。彝语研究者将彝语中部方言又下分南华、大姚两个土语,其中大姚土语又称俚泼土语;南华土语又称倮倮土语。这里我们将会理县俚泼话和云南的这两种土语进行比较。此外,由于会理的俚泼人普遍认为自己应该是傈僳族,因此这里也将会理的俚泼话和云南傈僳语禄劝话作个比较。禄劝傈僳语(以下简称傈僳语)主要分布于昆明市禄劝,大理白族自治州宾川县,楚雄彝族自治州武定县、元谋县、大姚县、姚安县、永仁县以及四川省凉山彝族自治州德昌县、会理县、会东县、盐源县等,人口约有4.5万人,他们自称为“傈颇”,他称为傈僳,也有人自称傈僳[5]。

4.语音比较

4.1 声韵调音类比较

表2 傈僳语[5]、中部倮倮话、云南俚泼话声韵调对照

由上表可知,傈僳语有如下主要语音特点:

(1)有三套塞音、塞擦音声母,有清浊、送气不送气对立; (2)除h外,擦音有清浊对立;(3)有四个鼻音声母,无清音;(4)边音无清浊对立,有清边擦音ɬ,有浊边近音l;(5)元音无松紧对立; (6)有卷舌元音; (7)有复合iɒ、io、iə、ua; (8)声调有3个,禄劝傈僳语在外语借词和形态变化中有35调。 (木玉璋、孙宏开2011:32)

中部倮倮话的主要语音特点:

(1)有三套塞音、塞擦音声母,有清浊、送气不送气对立;(2)除h外,擦音有清浊对立;(3)有四个鼻音声母,无清音;(4)边音无清浊对立,有浊边音l;(5)部分元音有松紧对立;(6)无卷舌元音;(7)有复合元音;(8)有3个声调。

云南俚泼话主要语音特点:

(1)有三套塞音、套塞擦音声母,有清浊、送气不送气对立;(2)除h外,擦音有清浊对立;(3)有四个鼻音声母,无清鼻音;(4)边音无清浊对立,有浊边音l;(5)部分元音有松紧对立;(6)无卷舌元音; (7)复合元音只见于汉语借词; (8)有声调3个。

表3 三种方言的语音特点比较

用同样计分方法,从上表可以看出,四种方言相似度得分是:俚泼话与傈僳相似度为12分;俚泼话与云南俚泼话相似度为12分;俚泼话与中部倮倮相似度为11分。也就是说,会理俚泼话和傈僳语、中部俚泼话相似度较高,与中部倮倮话相似度则比前二者略低。

4.2 词汇比较

同源词的比例对于方言划分有重要意义。但由于统计同源词的比较用词和词汇数量的不同,结论也会存在较大差异。根据我们调查记录的几个点的词汇资料,以彝语支语言共有的基本概念词汇为基础,同时参照斯瓦迪士207核心词,最后遴选出512条最常用词进行比较。

表4 三种方言的同源词异同情况

根据上面的统计,俚泼话和傈僳语的同源词比例达到89%,其中完全相同的占67%,声、韵形成完整对应或相似或相近的词汇占33%。俚泼话与云南俚泼话的同源词占83%,同源词中相同的词汇占61%,相近或相似的词汇占39%。俚泼话与中部倮倮的同源词占80%,同源词中相同词汇占50%,相近或相似的词汇占50%。

可见,从同源词方面来看,会理俚泼话与傈僳语相似度最高,与云南俚泼话次之,与中部倮倮话最低。

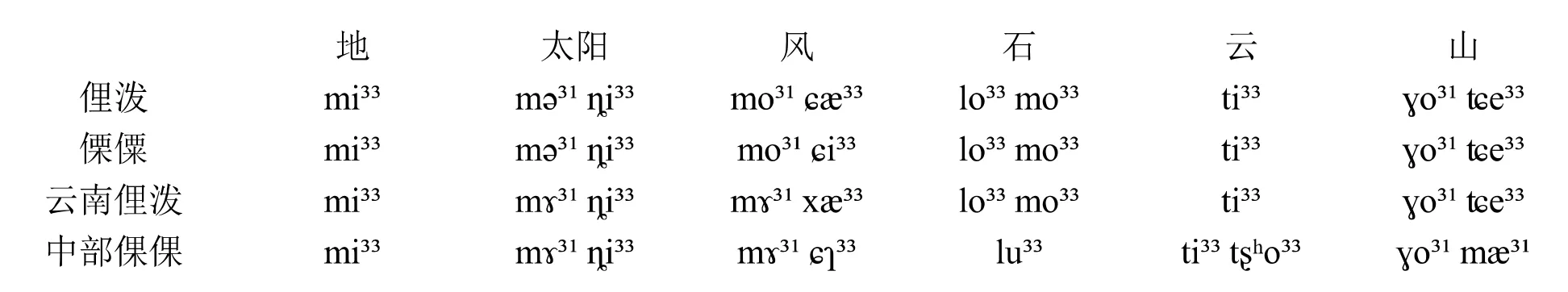

下面选取一些基本词汇列表对照,从中不难看出它们之间同源词的相同、相近状况:

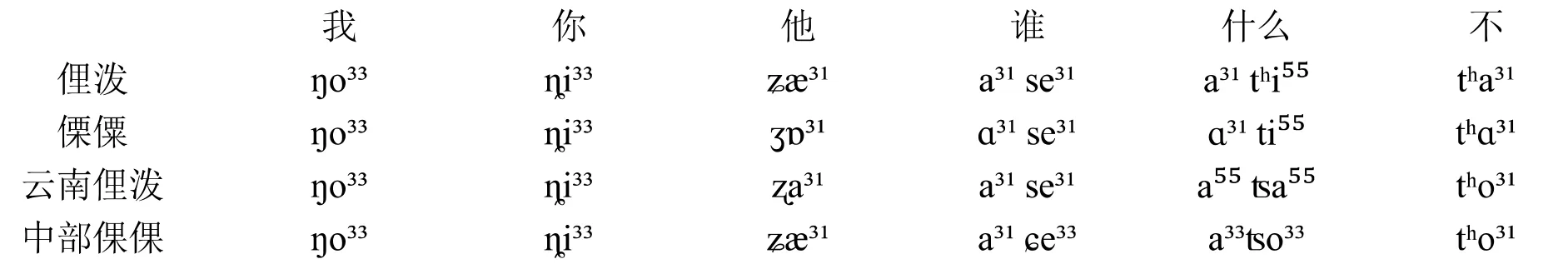

A.常用代词、副词

B.人体、称谓

C.动物

D.植物

E.自然

F.数词

G.常用动词

H.形容词

从以上举例可以看出,四种话在核心词上表现出高度一致性,主要以相同或相近的词为主,核心词中不同源的词汇比较少见。其中俚泼话与傈僳话中完全相同的词汇最多,俚泼话与中部倮倮话中完全相同词汇最少。

五、结论

通过会理俚泼话与彝语北部方言、彝语东部方言、彝语中部方言以及傈僳语的语音特点和同源词的比较,可得出以下初步结论:

1.语音方面

会理俚泼话、聂苏话、纳苏话、云南俚泼话、中部倮倮话、傈僳语的语音相似度降序为:

俚泼话>傈僳语/云南俚泼话>中部倮倮话>聂苏话/纳苏话

由此可见,根据语音条件,可以把会理县彝族俚泼人的俚泼话从北部方言聂苏话和东部方言纳苏话中分离出来。就是说,俚泼话不属彝语北部方言和东部方言。

2.同源词方面

会理县的俚泼话与傈僳语、云南俚泼话、中部倮倮话相似度依次降序为:

俚泼话>傈僳语>云南俚泼话>中部倮倮话

综合语音和同源词两个条件,可以得出结论:会理彝族俚泼话与分布在云南大理、楚雄等地的傈僳语的相似度,高于通常被作为彝语中部方言的云南俚泼话和倮倮话。

3.互通度方面

我们对会理县说俚泼话的彝族与云南傈僳族和说云南俚泼话彝族交流听懂度情况进行了实地观察和调查访问,情况如下:

会理县俚泼人与云南的傈僳族和俚泼人接触时,都用自己母语交流。同说傈僳语的傈僳族交往时,完全可以通话,没有障碍;而同云南俚泼人用自己的俚泼话交流时,初有些不能听懂,但交流半天以后,也大多能听懂。

关于语言和族群认同,根据我们的调查,两类人群有不同看法。

有的会理俚泼人对我们说:“其实我们就是傈僳族,我们跟武定、禄劝那边的傈僳族人一样,我们的话可以完全交流,一点问题都没有。”这些人群都是文盲或低学历的农民,他们根据自己日常生活中有时与傈僳族人无意接触交流后发现自己与傈僳族完全相同,尽管官方给他们认定的民族身份是彝族。也有俚泼人对我们说:“我们这种彝族在云南楚雄州也有,前几年还跟几位朋友一起去楚雄州,我们的语言可以顺畅地进行交流,我们不是傈僳族,他们认为我们是傈僳族是因为他们不懂,乱说的。”说这种话的人都是有文化的机关干部或教师,他们经常参加一些寻根调查活动。很明确的事实是:两类俚泼人都认同他们的语言和傈僳族的语言完全可以交流。

4.身份认同与语言认同

同一个民族可以使用几种不同语言,几个不同民族也可以使用同一种语言。这种情况是很正常的,也是历史形成的。因此,语言认同与民族认同不一定非得一致。会理县的俚泼人或者说整个俚泼人族群的现状就如此。

根据我们在会理不同地方的访问调查发现,金沙江沿岸普通农民的俚泼人都认为自己就是傈僳族,他们的生活习惯、服装和语言和傈僳族完全相同,而与云南自称为彝族的人交流时却存在有时听不懂和误会的现象。这就是说,会理县俚泼人说的俚泼话都能与傈僳语、云南俚泼话互通,但与傈僳语的互通度高于云南的俚泼话。这也是为什么大部分会理的俚泼人认为自己是傈僳族而不是彝族的重要原因。但是,会理县关河乡比较靠北部的俚泼人和南部的部分知识分子,认为自己是彝族,主要是他们的生活受益于彝族身份。例如,关河乡黑依村民间长号唢呐队经常代表凉山彝族外出演出,虽然他们也知道自己与凉山彝族主体的诺苏人在语言和文化生活上的差异比傈僳族大,但他们还是认同自己是彝族。可见,族群认同并不一定从历史上就一脉相承,族群接触和融合常常可以改变一切。

傈僳族的远古先民最早见于樊绰《蛮书》的施蛮与顺蛮,在族源上与彝族有着极为亲近的渊源,该书卷四记载:“施蛮本乌蛮种族也”;“顺蛮本乌蛮种类”。此外在明景泰《云南图经志书》中也记载:北胜州(今永胜)有叫力些(即栗些)的人,是罗罗(彝族)的一种。上世纪50年代,云南民族识别工作者们在基于斯大林关于民族的四个特征——即共同语言、共同地域、共同经济生活和共同心理素质的理论依据上,再结合民族语言比较、民族自称他称、分布与迁徙情况对云南民族进行识别归类。楚雄州的俚泼人因与周边倮倮人的亲密关系以及在自称上与丽江专区傈僳族的自称“里苏、栗苏、黎苏、力苏、力些”的差异[6],被归入彝族。之后,因为楚雄州大部分俚颇人不认同彝族身份,认为自己是傈僳族,因此反复找当地政府反映问题,直到上世纪80年代经云南省政府同意把武定、元谋、禄劝等地的俚颇人按其意愿改回傈僳族,但是其中有的乡镇或县仍被遗漏而没有改成,因此仍然在民族身份证上保留彝族身份,但在生活中一直以傈僳族自居。我们在田野调查期间,以上过学的年轻人为主的群体,不管民族身份是彝族或是傈僳族,他们都希望把民族身份归为彝族的俚泼人能够回到傈僳族的身份。

傈僳语和俚泼话的亲密关系是国内外语言学者早有公认看法的话题。国外不少学者,如杜冠明 (Graham Thurgood)和布莱德利 (David Bradley)在处理彝语中部方言俚泼话和倮倮语的问题上,都认为与傈僳语非常接近,应归为东部傈僳方言或独立语言。在俚颇人和傈僳族内部,也有不少呼声:“云南楚雄的彝族语言和云南怒江傈僳族的语言一样,两者交流毫无障碍”;“我到牟定和倮倮颇交流时也发现这个问题,俚颇和倮倮颇交流没什么障碍”。目前在楚雄州境内,有四分之一的俚泼人被归为傈僳族,因此,俚泼语也被称为东部傈僳语。根据《傈僳语简志》[7],傈僳语分为怒江、永胜、禄劝三大方言。怒江方言分布在怒江、德宏、迪庆、大理、丽江等州;永胜方言分布在丽江地区的永胜、华坪、宁蒗和四川的会理、盐边、盐源等县。禄劝方言分布在楚雄州的禄劝、武定等县。三个方言的他称都是li33su33“傈僳”,怒江方言和永胜方言自称与他称一致,禄劝方言自称li55pho21“傈坡”。各地傈僳语都能互相通话,语法一致,只有少数语词读音不一致,但都有对应规律可循[8]。因傈僳语内部差异小,民族内部无支系差异区分,所以傈僳族不论居住在雅砻江流域还是分布于金沙江、怒江、澜沧江流域,因为语言文化相同,服饰、风俗习惯、宗教信仰相同,因此民族内部认同感较强。

当然,族群认同、民族识别和民族划分,是一个复杂的历史、文化和政治问题。单从语言学条件来看,会理俚泼话应归入傈僳语,进而可以将此前归入彝语中部方言的云南俚泼话也归入傈僳语,这个结论应该是明确的。当然,这又涉及现有彝语的分区分类格局问题:要么取消彝语中部方言这个分区名目,在傈僳语中建立更具体明确的分区格局;要么保持现有彝语分区格局,取消中部方言分区,将俚泼话作为一个单列方言来处理。