海口市人居环境优化提升策略

黄 峥,范志浩,但维宇,潘 登

(国家林业和草原局中南调查规划设计院,长沙 410014)

1 城乡人居环境基本概况

海口市位于海南岛东北部,在中国36座中心城市人居环境综合评价中,海口的城市环境质量综合得分排名第二[1]。凭借着独特岛屿地理特征和热带气候条件,海口的空气质量和环境状况常年优良,连续多年保持全国前列,曾荣获世卫组织确定的中国第一个“世界健康城市”荣誉称号,是具有国际影响力的重要旅游目的地。

2 城乡人居生态系统建设现状

2.1 城区绿化布局不合理

海口市大力推进人居环境建设,坚持林水结合、城乡一体的城市绿化原则,通过“多规合一”对住宅容积率、绿化率等指标的强化控制,合理利用城市空间,城市绿地面积正逐步增加。同时,海口市借“双创”之机,持续加大“五化”(对城市进行净化、绿化、彩化、亮化、美化)力度;完成滨海大道、国兴大道等主要道路和西海岸带状公园、万绿园等23个门户景观绿化提升;完成三角梅储备和控花工程,龙昆南路等城市主干道彩化。为优化人居生态系统,改善人居环境,提高城乡居民生活质量发挥了重要作用。

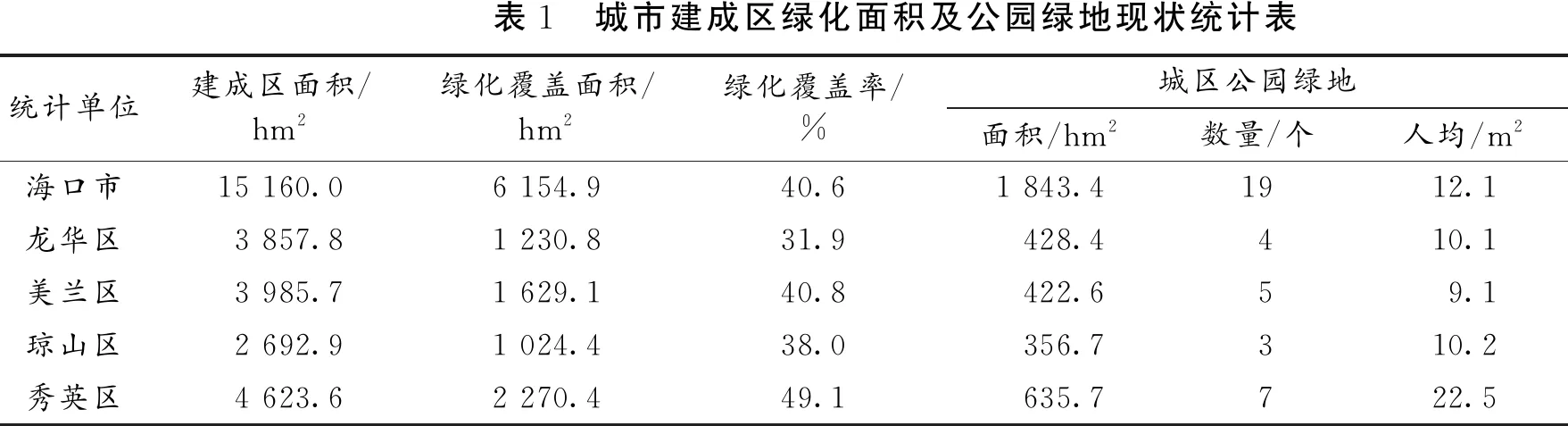

据住建部门与城市管理部门2017年统计数据,海口市全市城区绿化覆盖面积为6 154.9 hm2,城市建成区总面积15 160 hm2,绿化覆盖率为40.6%(表1)。全市城市建成区公园绿地面积为1 843.4 hm2,城市建成区常住人口152.35万人,人均公园绿地12.1 m2。目前,海口市的公园规划布局不够合理,海口西北部(秀英区)的公园绿地集中,在海口东部、南部等人口密集的老城区,街边绿地偏少。各行政区公园绿地面积差别较大,琼山区、美兰区和龙华区是海口市的老城区,人口和建筑密度较大,大型公园较少,公园绿地以街旁绿地为主,且面积相对较小,分布零散,景观和生态效果均有待提升,公园绿地比例和人均公园绿地面积均低于全市均值。

表1 城市建成区绿化面积及公园绿地现状统计表统计单位建成区面积/hm2绿化覆盖面积/hm2绿化覆盖率/%城区公园绿地面积/hm2数量/个人均/m2海口市15 160.06 154.940.61 843.41912.1龙华区3 857.81 230.831.9428.4410.1美兰区3 985.71 629.140.8422.659.1琼山区2 692.91 024.438.0356.7310.2秀英区4 623.62 270.449.1635.7722.5

2.2 乡村绿化持续推进

海口市美丽乡村建设有序推进,先后完成了除主城区外8个镇的总体规划修编、3个镇区控制性规划以及185个行政村、1 733个自然村规划,启动了琼山区旧州镇雅黄村、红旗镇云雁村、三门坡镇桃村、红旗镇边城村及龙华区的“花香山水”和“珠崖遗址”两个片区的美丽乡村试点项目建设;建成了美兰区“鹤舞九湖”美丽乡村片区,琼山区“九龙戏水”美丽乡村片区、“绿野仙踪”、塔昌村等多个美丽乡村。

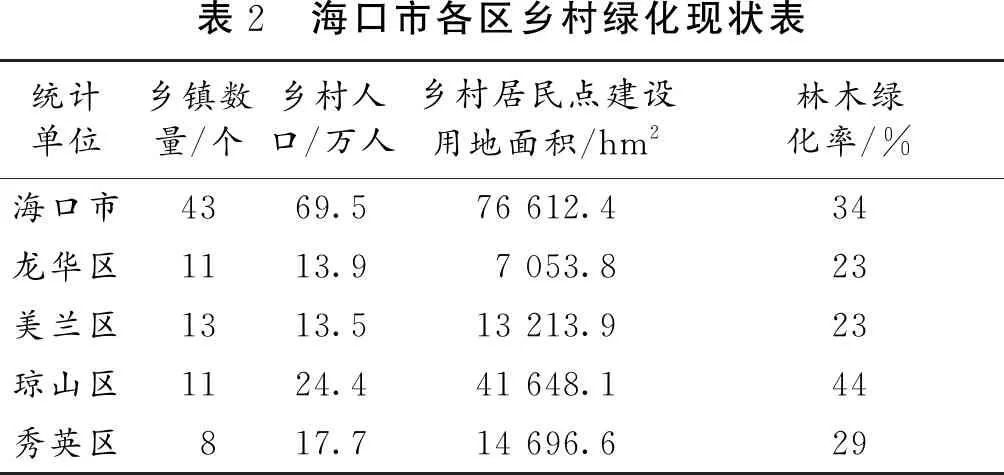

据海口市国土局及各区提供的资料表明,2017年,全市43个乡镇所在地的建设用地面积为76612.44 hm2,平均绿化覆盖率为34%(表2)。但海口市乡村绿化也存在以下主要问题:一是乡镇(街道)驻地和乡村居民点内部绿量有待提高,尤其是村庄居民点绿化量有待提高;二是植被结构有待完善,目前植被多以稀疏的乔灌木为主,绿化档次不高,精品数量较少;三是未建有公共绿地或公园绿地的村庄比例较大;四是缺乏管理,不少乡村绿化显得杂乱无章,景观效果有待提升。

表2 海口市各区乡村绿化现状表统计单位乡镇数量/个乡村人口/万人乡村居民点建设用地面积/hm2林木绿化率/% 海口市4369.576 612.434龙华区1113.97 053.823美兰区1313.513 213.923琼山区1124.441 648.144秀英区817.714 696.629

3 海口人居环境优化提升策略

依托森林城市建设工作,根据《海口省级森林城市建设总体规划(2018—2030年)》,充分利用城乡范围内可绿化用地资源,发挥海口水热条件优越、优良乡土绿化树种丰富等优势,全力打造以森林植被为主体、生态效益显著、景观效果优良的城乡森林体系,全面优化提升海口市人居环境。

3.1 继续完善城市森林体系建设

3.1.1 完善“森林十进”,增加区域绿量

在严格执行城市发展总体规划及森林城市建设总体规划的基础上,积极增加森林绿地面积,开展“森林十进”,即:森林进机关、进学校、进社区、进园区、进街道、进营区、进广场、进厂区、进医院、进停车场。加强机关、企事业单位、学校、社区、园区、营区、厂区、医院和停车场绿化。

将绿地有机融入城市空间,结合城市规划功能分区,科学布局生态绿地,充分利用城区土地资源增加城市绿地面积,将城市中因功能转变而腾退的或暂时闲置的土地,要及时用于绿化美化,将城市中能用于绿化的土地均绿化起来。通过“规划控绿、清脏播绿、拆违建绿、择空补绿、见缝插绿”的方式,增加城区绿量。在老城区,提倡见缝插绿,利用小微绿地多辟街头绿地小游园。

3.1.2 推进特色城区公园绿地,提高绿地效益

在现有公园的基础上,多建有特色的观赏型、保健型、环保型和文化型的公园和游园,以增加公共绿地的多样性。在城市公园、市民广场、街头绿地、小区游园等城区公园绿地中,积极种植以乔木为主的景观植物,提高绿地生态效益。

依托公园绿地、防护绿地建设,形成以乔木树种为主体、乔灌藤草相结合且相对集中连片的近自然式片林景观,尽可能提高城市绿化的片林景观比例,城区森林植物自然度达到0.5以上。加强公园绿地土壤环境保护,结合海绵城市的建设,降低硬化地面比例。采用生态砖或生态地铺石等措施减少地表裸露,在新城市绿地施工现场和各类露土地表采用防尘网等覆盖措施,适当密植,保障绿地植被成活率。

在海口市江东新区的建设中,应注意利用后发优势,统筹规划,预留足够的生态空间,科学布局绿化用地和非绿化用地,将江东新区打造成海南生态文明试验区建设的示范窗口。

3.1.3 构建环城森林,形成良好屏障

通过对建立结构完善、功能完备的环城森林生态屏障和环各组团森林生态屏障,形成城市的良好城市生态背景线和生态基底,为生物的繁衍、物种多样性创造良好的生态条件,为市民和游客提供良好的生存、游憩的绿地空间。逐步构建成“城在林中,林在城中”的城市生态景观格局。通过环城森林生态屏障建设,防止城市的无节制蔓延,控制城市形态,保证城乡合理过渡,拓展城市绿色空间,美化生态环境,丰富城市景观,改善城市小气候,提升城市人居生态系统稳定性。

环城林带建设,利用中心城区周围环城、环组团的快速路沿线两侧、废弃地和空闲地等建设环城林带;环城片林建设,在中心城区和各组团外围,通过荒山荒地造林、矿区废弃地植被恢复、不宜耕种农地造林的方式,以生态林、纪念林和义务植树基地等形式进行建设环城片林,建设环城片林。

3.2 持续推进乡村绿化美化建设

3.2.1 加大公益林保护力度

海口市生态公益林主要分布于沿海及中南部广大农村地区,加强公益林保护与建设,对维护海口生态平衡、改善海口城乡环境具有重要意义。根据不同区域的生态区位和林地分布情况,遵循集中连片、突出重点的原则,综合考虑各乡镇经济社会发展需求等因素,以天然林资源为重点,以沿海防护林、自然保护区林和重点水土保持林为主体,根据国家有关要求实施公益林分级保护,并加大公益林生态补偿力度。

3.2.2 加强乡村“四旁”绿化美化

结合海口市美丽乡村建设,加强“四旁”绿化美化指导与管理,大力改善乡村人居环境。充分利用村旁、宅旁、路旁、水旁等可绿化用地,科学选择彩叶植物、观花植物、阔叶乔木、热带水果等,积极打造乡村风景林、护宅林、护路林、护岸林等兼顾景观、经济和生态功能的村庄景观防护绿地,构建人与自然和谐相处的生态画面。

鼓励在乡村庭院开展绿化美化,充分利用庭院空地,积极发展庭院经济,因地制宜,适地适树,种植兼顾经济价值和景观价值的乡土珍贵用材、热带水果、特色花卉等,改善乡村居民生产生活环境,提升乡村居民的绿色获得感。

3.2.3 重视乡村风景林保护与建设

风景林是华南地区重要的乡村景观资源,景观效果独特,文化属性浓厚,是乡村人居环境的重要组成部分。结合海口市美丽乡村建设工作,加大乡村风景林保护和建设力度,注重古树名木保护,深入挖掘风景林历史文化内涵,培养居民生态意识,让人们“记得住乡愁”。

3.3 积极提升生态廊道建设

3.3.1 提质绿色景观通道

依托市域范围内的公路、铁路网络绿化,以海榆西线、海榆中线、东线高速、海榆东线4条主要道路沿线绿化为主体,大力开展通道绿化提质建设,构建贯通全市城乡的绿色景观通道网络[2]。通过人工造林、采伐更新或补植套种等措施,采用近自然的景观结构模式,对通道沿线两侧的绿地进行提质改造。

尽可能选用乡土绿化树种,在充分考虑交通安全的基础上,注重乔木树种比例和景观韵律变化,适当配置展现地方文化特色的雕塑及其它园林小品,形成绿色景观通道。同时,在通道涉及的生态敏感区域,设置标示牌和警示牌,提示人们保护生态环境。

高速公路和环岛高铁沿线两侧绿化带宽度尽可能保持在50 m以上,国道两侧20 m以上,省道两侧15 m以上,县道两侧10 m以上,乡村公路5 m以上。滨海大道、国兴大道、丘海大道、南海大道等城市主干道两侧绿化带应尽可能保持在10 m以上,并形成两行以上的乔木林带;一般道路应尽量保持在5 m以上,宜绿化路段绿化率达到95%以上,并保持较好的连通性。

3.3.2 完善水系廊道

应结合河道治理和水网恢复,进一步完善水岸绿化,构建良好的水系廊道系统。加快以水源涵养林、水土保持林、护岸林和森林湿地为主的水系廊道建设,打造“林水相依、林水相连、依水建林、以林涵水”的林水网络体系[3]。对现有局部绿化质量不高的水岸进行提质改造。南渡江两岸绿化带应尽可能达到30 m以上,美舍河、五源河、响水河等城区重要河流绿化带应保持在10 m以上,其它河网两岸绿化带应尽量保持在5 m以上,宜绿化河段绿化率达到90%以上。

3.3.3 构建绿道网络

对海口市域范围内连接主要的公园、自然保护区、风景名胜区、历史古迹和城乡居住区等重点区域,如西海岸、观澜湖、石山火山口、东寨港等地,可进入的滨水地带、山脊、林带、风景道等范围内,大力推进绿道建设。实现居民“绿色出行+远行”,拓展居民游憩绿道长度,有机串联各重要节点,构建区域间互联互通的绿道网,加强与城市公共交通系统无缝连接。

3.3.4 提升沿海景观防护林

海口市海防林是重要的海岸带生态廊道,具有独特的景观价值,是岛外游客重要的旅游目的地。结合森林城市建设,开展沿海防护林景观改造工程,提升海岸带人居环境。依托沿海平均高潮线向陆地延伸100~200 m范围的防护林地,通过封育、补植、抚育和改造多措并举,逐步培育复层、异龄混交林[4]。对原有木麻黄林带进行提质改造,对灾害损失和防护能力减退的林地及时补植补造。在海防林带的适宜地段,增植抗风能力强的优良乡土树种、园林景观树种和灌木花草比例,以提高森林生态系统的稳定性和景观价值[4],营造兼顾防护功能和景观功能的城市景观海防林。

3.4 大力开展城郊森林(湿地)公园建设

根据海口城市绿地系统规划,结合森林(湿地)风景资源分布状况,推进建设永庄森林公园、沙坡森林公园、玉龙泉森林公园、白水塘湿地公园以及海南热带野生动植物园(新区)。充分利用现有湖库、河流、自然地貌、森林风景、民俗人文等旅游资源,建设集郊游休闲、观光游览、森林(湿地)体验、康体养生等多功能于一体的城郊型森林(湿地)公园。注重保护区域的原生景观(包括水体、植物、地形、遗址古迹等要素),尤其是区域原有的地形地貌和原生植物群落。

在遵循“生态、自然”的基础上,兼顾休闲娱乐功能,对区域现有的农业景观进行合理引导和科学规划,将田园风光特色融入的公园整体风景资源体系,建成城郊型森林(湿地)公园。

4 结语

良好的生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。开展森林城市建设是优化提升城乡人居生态系统最直接有效的途径。从完善城市森林体系、打造美丽乡村、构建生态廊道、建设城郊森林(湿地)公园等多方面着手,大力推进护绿增绿行动,见缝插绿打造小微绿地,积极增加城市生态空间,对已有的绿地进行提质改造,提高森林质量和景观质量,不断提升人民群众绿色获得感,最终建成以森林植被为重要组成的海口市城乡人居生态系统,为海南生态文明试验区建设增光添彩。