血清补体C3水平与先天性白内障的相关性研究

邵明希 李圣杰 滕济森 章煜东 曹文俊

(复旦大学附属眼耳鼻喉科医院检验科 上海 200031)

先天性白内障是一种常见的可以致弱视或致盲的儿童眼病,临床上将出生后第1年发生的晶状体部分或全部混浊称为先天性白内障。先天性白内障具有视力明显减退、眼球震颤、斜视、畏光等特点,如未及时发现,可持续数年之久。Pi等[1]对我国西部学龄儿童视力障碍进行调查发现,先天性白内障在学龄前儿童中的发病率约是0.1%。据国外文献[2]报道,全世界每年失明儿童中10%~38%是先天性白内障患儿,是儿童可治性致盲和弱视的首位病因。先天性白内障的病因较为复杂,传统观点认为可能与遗传因素、环境因素、母亲孕期内感染等密切相关。Malathi等[3]研究表明,母亲在妊娠前或妊娠中感染病毒,造成身体免疫系统改变,从而可能造成新生儿晶状体混浊,提示先天性白内障与妊娠期病毒感染存在相关性。补体系统是固有免疫系统的重要组成部分,处于机体免疫调控的重要环节,对维持机体免疫自稳方面有重要作用[4]。补体C3处于补体3条激活途径的枢纽位置,同时是补体系统中含量最多的成分。因此,本研究采用病例-对照研究方法,探讨外周血补体C3水平与先天性白内障发生、发展的相关性,为临床诊断、治疗及预防先天性白内障提供参考。

1 资料与方法

1.1 研究对象 收集本院眼科确诊并收治入院的先天性白内障患者。病例纳入标准:①符合先天性白内障诊断标准[5];②年龄<20岁;③本院眼科住院患者。排除标准:①有先天性白内障以外的其他眼部疾病;②眼部感染史;③有眼外伤史,接受过眼部手术者;④有全身系统性疾病(肿瘤,感染,肝、肾功能不全等)。对照组入选标准:①正常体检人群;②排除白内障及其他眼科疾病;③排除肝、肾功能不全,良性或恶性肿瘤等严重全身系统性疾病。

1.2 研究方法 详细询问病史,采集年龄、性别、病程、家族史、血压、视力、垂直杯盘比、中央角膜厚度、眼轴、体重、身高、疾病史等资料。采用空腹静脉血,3 000 转/min×10 min离心分离血清;采用罗氏Modula P800全自动生化仪对血清补体C3水平进行检测。定标液及试剂均为罗氏原装配套试剂,质控使用罗氏原装配套质控液。

1.3 统计学处理 数据复核后录入Excel 2007数据库,采用SPSS 13.0软件包进行数据处理。连续变量采用均数±标准差表示,2组间分类变量比较采用四格表χ2检验,2组间连续变量比较采用独立样本t检验;然后对差异有统计学意义的变量进行多因素Logistic回归分析。应用Pearson相关性分析对补体C3水平与先天性白内障眼部参数进行相关性分析。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

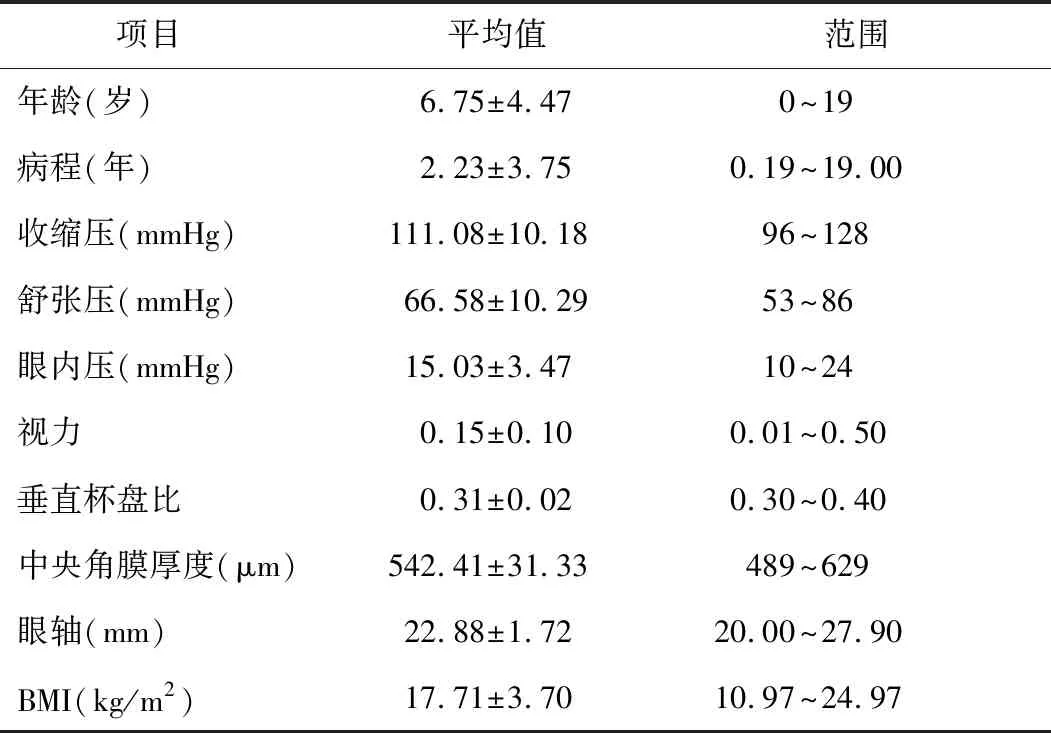

2.1 基本情况 本研究共纳入先天性白内障患者55例,年龄0~19岁,平均(6.75±4.47)岁;病程0.19~19.00年,平均(2.32±3.75)年;17例患者有遗传史;其他眼部参数及基本情况见表1。

表1 先天性白内障患者基本情况

注:BMI为体重指数

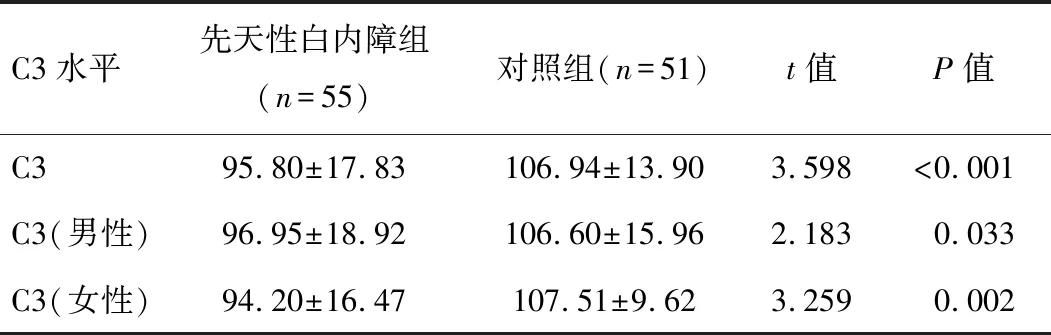

2.2 单因素分析 本研究共纳入先天性白内障患者55例,其中男性32例、女性23例;对照组51例,其中男性31例、女性20例,2组间性别差异没有统计学意义(χ2=0.074,P=0.785)。先天性白内障组平均年龄为(6.75±4.47)岁(0~19岁),对照组为(7.22±4.36)岁(1~19岁),2组间年龄差异没有统计学意义(t=0.550,P=0.584)。先天性白内障组血清C3水平显著低于男性对照组水平,差异具有统计学意义(t=3.598,P<0.001)。根据性别差异对纳入人群进行亚组分析,男性先天性白内障组血清补体C3水平显著低于男性对照组水平,差异具有统计学意义(t=2.183,P=0.033);女性先天性白内障组血清补体C3水平显著低于女性对照组水平,差异具有统计学意义(t=3.259,P=0.002)。以上详见表2。

表2 先天性白内障组与对照组间C3水平情况(mg/dL)

根据纳入的患者是否有家族史进行亚组分析,发现补体C3水平在家族史阳性[(96.70±15.86) mg/dL]和家族史阴性[(95.69±15.48) mg/dL]之间差异没有统计学意义(t=0.214,P=0.832)。

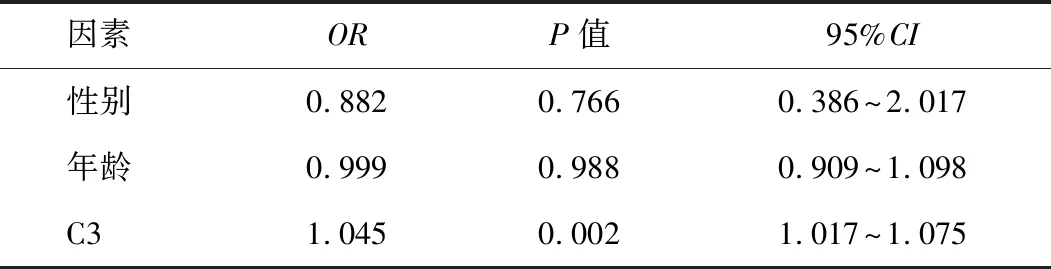

2.3 Logistic多因素回归分析 通过对性别、年龄、血清补体C3水平进行多因素Logistic回归分析,发现血清补体C3为先天性白内障发病的危险因素。外周血补体C3降低者患先天性白内障的可能性是未有以上危险因素者的1.045倍(P<0.05)。详见表3。

表3 先天性白内障组与对照组外周血血清补体C3水平多因素Logistic回归分析

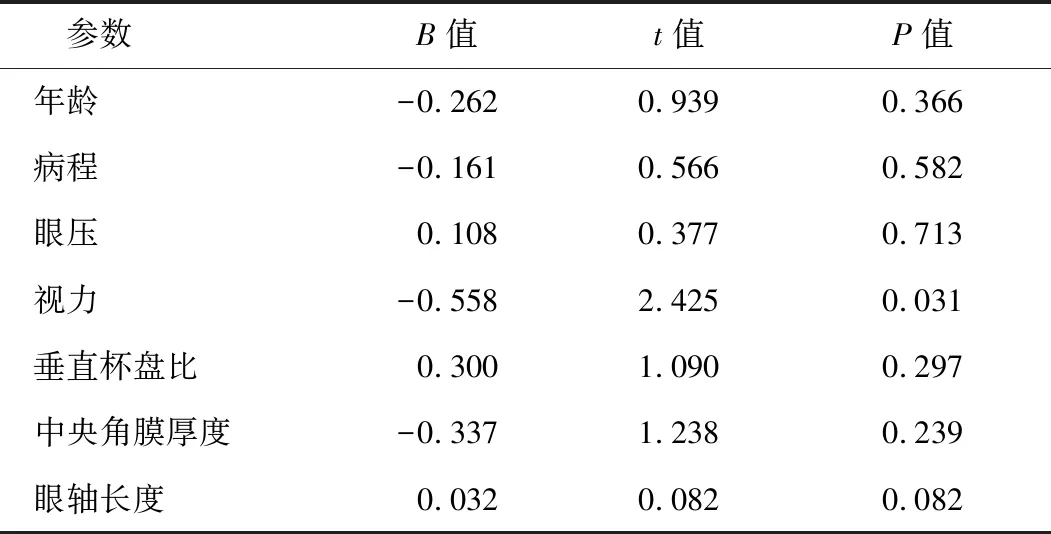

2.4 Pearson相关性分析 通过应用Pearson相关性分析对补体C3水平与先天性白内障眼部参数进行分析,发现先天性白内障组的血清补体C3水平与年龄(t=0.939,P=0.366)、病程(t=0.566,P=0.582)、眼压(t=0.377,P=0.713)、杯盘比(t=1.090,P=0.297)、中央角膜厚度(t=1.238,P=0.239)、眼轴(t=0.082)等均无相关性,与视力(t=2.425,P=0.031)呈正相关性(表4)。

表4 补体C3水平与先天性白内障眼部参数Pearson相关性分析

3 讨论

先天性白内障的病因较为复杂,可能与遗传、母亲孕期内感染、新生儿出生情况等多种因素有关。本研究结果显示血清补体C3水平在先天性白内障患者中显著下降,且与患者的视力呈正相关,表明血清补体C3水平下降是先天性白内障的危险因素。血清补体系统由酶、结构蛋白识别蛋白和调控蛋白等组成,在不同激活物的作用下,识别蛋白可分别由3种途径激活(经典途径、凝集素途径、旁路途径)。补体系统作为机体重要的免疫效应及其放大系统,是连接固有免疫和适应性免疫的重要桥梁,也是机体适应性免疫和固有免疫的效应机制[6]。同时,补体C3在促进病毒黏膜侵入、储存与传播、感染免疫细胞等方面起到重要作用[7]。

相关研究表明,免疫系统异常在先天性白内障的发病中发挥重要作用,尤其是病毒感染可能在其中具有关键性作用。Mahalakshmi等[8]对印度593例先天性白内障患儿(10 d~12个月)的血清标本进行了包括巨细胞病毒、弓形体、风疹病毒、单纯疱疹病毒和特异性抗体IgM、IgG、Torches的检查,发现怀孕期宫内感染巨细胞病毒、单纯疱疹病毒、风疹病毒和弓形体等都与先天性白内障的发病具有相关性。李卫红等[9]研究表明母体孕期病毒感染(如风疹、麻疹、水痘、腮腺炎等)是先天性白内障的主要危险因素之一。此外,有学者研究表明补体的异常与多种眼部疾病具有相关性。Li等[10]的研究表明,老年女性原发性闭角型青光眼中外周血血清补体C3水平下降,且与疾病的严重程度呈正相关,提示补体C3水平可能参与老年女性原发性闭角型青光眼的发病。我们前期开展老年性白内障与补体C3的相关性研究发现,老年性白内障患者外周血血清补体C3水平显著下降,提示补体C3水平可能参与老年性白内障的发病[11]。葛慧敏等[12]的研究显示,在年龄相关性黄斑变性(age-related macular degeneration, AMD)的发病过程中,血清补体C3参与了疾病的发生,与AMD的发生、发展有密切关系。本研究结果显示,先天性白内障组血清C3水平显著低于对照组水平,与以上研究结果一致。然而,时杰等[13]对老年性白内障的房水研究显示,IgG、IgA、IgM、白蛋白、C3及C4 含量均比对照组高(P值均<0.05);经过针刺治疗后,补体C3、C4均下降,患者症状有所改善。陈翠真等[14]研究显示,老年性白内障房水中C3、C4、IgG、IgA、IgM等含量都高于对照组。研究结果出现差异的原因可能是,白内障类型的差异(老年性白内障与先天性白内障),检测标本种类的差异(房水与血液),样本例数差异较大(20例与55例)等。综合以上研究提示,先天性白内障患者血清补体C3水平下降,但有待大样本研究进行验证。

血清补体C3水平与先天性白内障的发病可能并不存在直接因果关系,可能是补体C3水平的变化引起组织或细胞的炎症、免疫反应,从而导致晶状体相关蛋白的变性。目前多数研究[3,15]显示,先天性白内障的发生与病毒感染相关。晶状体含有多种抗原成分,以α晶状体蛋白、β晶状体蛋白、γ晶状体蛋白等蛋白为主,其他抗原成分与视网膜、角膜等的某些成分相同[16]88-89。外周血及房水中补体C3水平的变化会导致晶状体的免疫变化及炎症反应[16]383-387,从而引起蛋白变性及代谢紊乱。当晶状体代谢受损时,钠和水积蓄在晶状体内, 使晶状体失去了钾等物质,代谢紊乱会导致晶状体纤维膜的理化特性发生改变, 继而影响晶状体细胞内、外离子的正常转运和分布[17],从而可能使晶状体内的蛋白性状发生改变。因此,血清补体C3可能参与了先天性白内障的发生、发展过程,从而引起患者眼部晶状体蛋白发生变性,使晶状体发生部分或全部混浊,继而引起先天性白内障。此外,补体C3水平降低可能是先天性白内障的继发性结果,但相关文献缺失,有待进一步研究。

本研究通过多因素Logistic回归分析,发现血清补体C3是先天性白内障发病的危险因素(OR=1.04,P=0.002,95%CI:1.017~1.075)。Spearman相关性分析发现,血清补体C3水平与患者视力呈正相关,血清补体C3水平下降越多,视力越差。综上所述,本研究提示血清补体C3可能参与先天性白内障的发病。

本研究首次探讨了血清补体C3水平与先天性白内障之间的相关性,但还存在以下缺陷。①由于先天性白内障在我国的发病率较低,在学龄前儿童中的发病率约为0.1%[1],因此本研究纳入的病例数较少。前瞻性、大样本、多中心的相关性研究亟待开展。②本研究为初步探讨血清补体C3与先天性白内障之间的相关性,未深入研究具体发生机制。

综上所述,本研究发现先天性白内障患者外周血血清补体C3水平显著下降,且血清补体C3水平与先天性白内障患者视力存在正相关性,进一步分析发现补体C3水平下降是先天性白内障的危险因素。因此,本研究表明补体系统激活可能参与了先天性白内障的发病。