民办高校内部治理的变革特征、基本模式和未来走向

施文妹 周海涛

[摘 要] 我国民办高校乘改革开放的东风复苏,其法人治理结构从多样化走向统一,内部治理也经历了从“任性”到理性、从粗放到精细、从管理到治理的变革。在借鉴明茨伯格的5种组织结构原型理论,根据民办高校内部治理多维权力的分配比例、位序、生成和演进过程,探究民办高校发展进程中内部治理的5种基本模式,比较5种模式的存在时间阶段、举办者特点、内部治理特征、优势和局限,剖析民办高校内部治理尚不同程度存在着的董(理)事会组建及运行随意化、基层党组织边缘化、学术权力异化、内部监督虚化、利益相关者参与弱化等治理偏差的基础上,指出构建办学自主、决策科学、权力制衡、方式先进、多方参与的治理模式是其未来优化的走向。

[关键词] 民办高校;内部治理;变革特征;五种模式

[中图分类号] G648.7 [文献标识码] A [文章编号] 1005-5843(2019)01-0011-07

[DOI] 10.13980/j.cnki.xdjykx.2019.01.002

民办高校治理依据驱动力量的来源可分为内部治理和外部治理。内部治理由学校内部的力量所驱动,涉及学校的举办者、管理者、教师、学生等内部各利益主体之间的权力配置模式和运作机制;外部治理由学校外部力量所驱动,涉及学校与其外部利益相关者之间的权力配置模式和运作机制,尊崇的是平等、共享、协商等价值理念。回顾我国民办高校内部治理的演变和革新进程,可为引导民办教育体制改革、构建中国特色的现代大学制度提供有益参考。

一、民办高校内部治理的变革特征

改革开放以来,我国民办高校从无到有、从小到大、从弱到强,其内部治理在国家政策法规的引导下,经过多年的实践探索,呈现出以下特征。

(一)从多样化到统一

拾遗补缺是我国民办高等教育复苏之初的生存样态,主要举办非学历类教育,如成人补习、自考助学等,然后才逐步形成、具备学历教育资质。我国政府对民办高校内部治理的规范明显滞后于其发展进程,直到1997年国务院颁布了《社会力量办学条例》,才首次提出社会力量办学机构“可以设立校董会”,且未作强制性的要求。民办教育自身的演变过程使其内部治理形式呈现出多样化态势。教育部在2000年对159所民办高等教育机构的调查中发现,约67%的民办高等教育机构实行董事会领导下的校长负责制,28%的实行校长负责制[1]。而校长负责制又不尽相同,有校务委员会领导下的校长负责制、教职工代表大会基础上的校长负责制、主办企业领导下的校长负责制等。这些治理结构形式与名称各异,治理主体的职责和权力范围各不相同。

这种状况一直延续到 2002年《民办教育促进法》及其实施条例颁布之后,民办高校才逐渐朝着建立董(理)事会领导下的校(院)长负责制方向发展。2016年,新《民促法》通过,明确了实行民办学校非营利性、营利性分类管理的办法,民办高校法人治理结构统一到实行董(理)事会领导下的校(院)长负责制。

(二)从“任性”到理性

在发展初期,民办教育在夹缝中求生存。为获取更多的资源,一些民办高校利用国家法规政策对学校内部治理规定尚不健全、相应规范制度缺乏的漏洞,在功利性的驱使下,忽视了内部治理的建设,“任性”办学。少数投资者单纯追求营利而忽视教育质量,违背了教育的公益性原则,造成了社会负面影响。国务院办公厅2006年发布的《关于加强民办高校规范管理 引导民办高等教育健康发展的通知》指出,“有些地方的民办高校相继发生因学籍、学历、收费等问题而导致的学生群体性事件”“既是民办高校发展进程中出现的问题,也是民办高校深层次矛盾长期积累的结果。集中反映了一些民办高校办学指导思想不端正,内部管理体制不健全,法人财产权不落实,办学行为不规范,也反映了一些地方政府对民办高校疏于管理、监管不到位的问题”[2]。

日益激烈的市场竞争也使民办高校暴露出其内部治理的短板,一批办学方向不明确、内部治理混乱的学校被淘汰。2007年的一项调查显示,北京市20世纪80年代末至90年代初创办的15所民办高校只剩下3所,四川成都市的民辦学校由40多所降到1所。生存下来的民办高校充分认识到内部治理的重要性,积极按照法规制度的引导和要求,加强内部治理机制建设,更加注重理性办学。

(三)从粗放到精细

初创时期,民办高校办学层次较低、办学条件较差、办学规模较小,使自身的组织形态、管理模式等带有一定的自发性,多采用家族化、亲情化或友情化明显的小企业管理模式。“夫妻店、父子兵、兄弟连、朋友帮”往往能够形成非常有效的工作团队,既能提高效率、节省成本,又便于统一思想,保证内部的团结一致,容易控制办学风险[3]。在20世纪90年代初期,即民办教育大扩张、大发展的时期,民办高校大都将发展重点放在规模扩张上,学校领导主要忙于应付规模扩张所带来的基本建设和资源配备压力,无暇顾及内部治理机制建设,仍沿用成立之初的家族化、企业式或简单模仿公办学校的粗放式管理方式。

随着民办教育规模扩张发展黄金期的消逝,以内部治理为核心的内涵式建设成为民办高校的建设重点,更加注重建立健全学校的各类制度,充分利用其体制机制优势,走精细化管理之路。

(四)从管理到治理

2013年,党的十八届三中全会指出,“全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化”。这表明治理理念已上升到了国家高度,教育治理的现代化是其重要组成部分,提升民办教育的治理水平也是应有之义。

随着教育综合改革的全面推进,民办高校内部管理也逐渐由注重管理走向强调治理。相比较而言,治理的目标是实现学校内部利益相关者权责利的平衡,治理的主体是利益相关者,沟通方式是自上而下和自下而上的双向关系。当然,强调民办高校治理并非弱化管理,治理与管理是一种互补关系,两者缺一不可。从时间边界看,民办高校管理产生的时间早于治理,治理是民办高校发展到一定阶段的产物;从制度边界看,民办高校治理的基本前提是学校利益主体的多元化以及所有权与管理权的分离;从规模边界看,当民办高校规模较小时,管理职能占主导地位,随着学校规模的逐步扩大,治理职能就显得越来越重要[4]。

二、民办高校发展过程中的内部治理基本模式

组织获得资源的方式与内部权力配置存在著很大的关联度,按筹集办学资金的方式与性质,民办高校可以区分为捐资办学型、滚动发展型、企业(个人)出资办学型和混合所有制办学型。不同的募集资金方式直接导致了民办高校内部治理模式的差异。有学者曾从控制权角度将民办高校治理结构分为人力资本控制模式、股东控制模式、共同治理模式等3种类型[5];也有学者根据出资者控制权与教职工控制权强弱的高低,将民办高校的内部治理结构划分为松散型治理、人力资本单边治理、出资者单边治理、关键利益相关者共同治理等4种类型[6]。

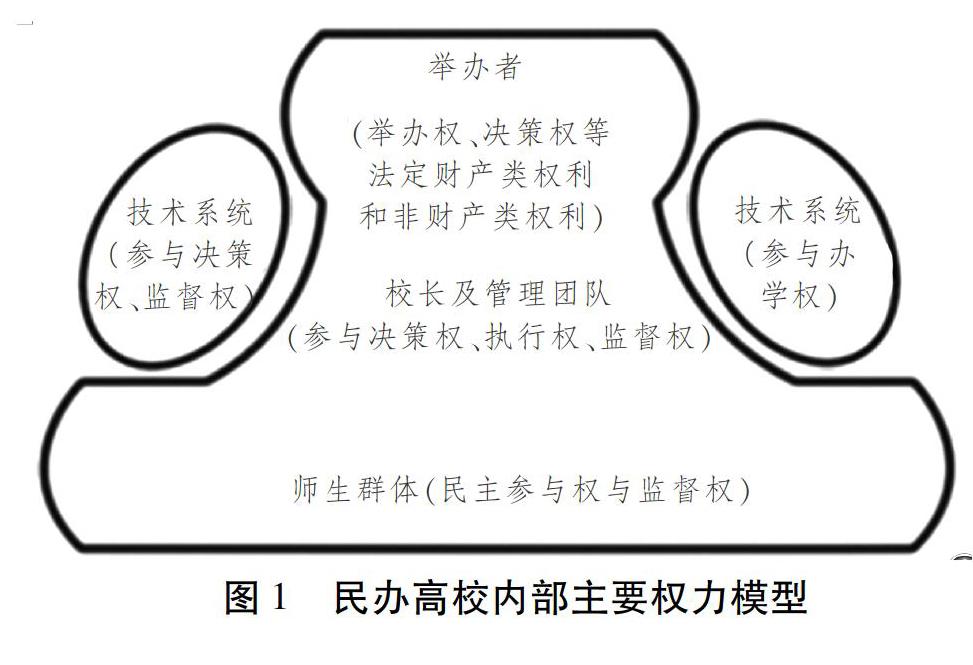

明茨伯格认为,一个组织由5个部分构成:战略层、操作层、中间带层、技术层和保障(支持)层,并由此提出了5种标准的组织结构。借鉴明茨伯格的理论,笔者将民办高校内部治理涉及到的各个层面的权力分为举办权、决策权、执行权、参与权、监督权( 图1)。其中,举办权又可以衍生出举办者的法定财产类权利,包括税收减免权、学校终止办学时的补偿和奖励权等;营利性民办高校还有财产收益权;非财产类权利包括成员权、选举权、表决权、知情权和监督权等。民办高校师生具有双重治理身份,既是治理的主体,又是治理的目标群体,具有主体的民主参与权和监督权。

民办高校内部治理的实质是利益相关主体遵循内部发展逻辑,在契合外部环境的互动博奕中实现权力的平衡[7],是一个动态、发展的概念。根据民办高校举办权、决策权、执行权、参与权、监督权等5种权力在不同组织中的分配比例、位序、生成和演进过程,结合民办高校的办学实践,笔者将民办高校内部治理的模式分为5种(表1)。

(一)松散结合型治理模式

松散结合治理模式一般见于20世纪80年代的民办高校初创时期。这一时期的一些民办高校大多是由资深教育工作者创办,办学规模小,仅有几名教师,租借几间教室,教学内容主要是针对高考落榜生、城市待业青年的高考复习、业余课程进修等。这种治理模式下,学校的举办者和办学者自发结合,各种权力较弱,处于不稳定、无序的状态,并且内部层次简单,管理松散。随着学校规模的不断扩大,其内部治理必将迅速向转向有序治理。

(二)专家单边治理模式

专家单边治理模式缘于一批来自公办学校的退休教师和管理人员参与办学。这些创办人身兼数职,既担任董事长又兼任校长,同时又从事教学工作。此种治理模式中,创办人或团队拥有绝对的权力,形成了以专家为核心的治理结构,具备了专家治校或教授治校的雏形;学校举办权、决策权、执行权三权合一,决策效率高。这种治理模式下,学校内部权力高度集中,其他主体的参与权和监督权相对弱化,学校决策层与执行层比较模糊。学校战略多反映了执行层对学校发展的愿景,甚至是举办者个人观念的直接外推或者个性的外延,战略决策过程高度直觉化。这种治理模式难以保证学校发展的稳定性和可持续性,亟需转为更加符合发展需要的治理模式。

(三)出资者单边治理模式

出资者单边治理模式产生于民办教育的扩张发展时期。企业家纷纷加入社会力量办学行列后,在学校治理结构上一般沿用企业的股东控制模式——由股东组建和控制董事会,实行董事会领导下的校长负责制。企业或企业家投资办学,有利于缓解民办高校的资金短缺困境,能够保障学校的优越办学条件、较好的教职工待遇。这种治理模式下,学校相当大一部分权力掌握在举办者手中,权力结构高度集群化,等级和权力链明显,强调行动规划,管理效率较高。校长及其管理团队权力被弱化,专家教授以及教职工在学校重大战略决策上的参与权、话语权较弱。由于学校内部缺乏有效的制衡机制,并且受教育产业化思潮的影响,学校的内部治理与发展可能会出现公司化倾向,导致教育公益性与民间资本寻利性之间的矛盾冲突,甚至有一些举办者因过度追求办学经济效益而背离教育规律。

(四)双层(多边)治理模式

双层(多边)治理模式是随着民办高校(主要是独立学院)法人治理结构的逐步完善而形成的。在独立学院办学形态下,学校的申办者是公办普通本科高校,即所谓的母体学校;合作者多为企业、事业单位、社会团体或个人,也可以是其他有合作能力的机构。申请者负责学校教学和管理,保证办学质量;合作者负责提供办学所需的各项条件和设施,并参与学校的管理和监督。董事会由母体学校代表和投资者(企业或个人)组成,其构成反映了利益和权力关系,一般是投资者控制董事会并担任董事长,公办高校决定校长人选并负责学校的运行。这种治理模式下,举办权、决策权、执行权、监督权相对分立,实现了部分权力之间的制衡,有利于不同利益主体之间的相互监督和制约,有别于专家单边治理模式和出资者单边治理模式。随着国有资本、集体资本、民营资本、个体资本等投资主体参与合作办学数量的逐渐增多,采用双层(多边)治理模式的民办高校也逐渐增多。较之于利益相关者共同治理模式,此种模式下利益制衡机制有限,利益相关者的参与度仍较低。

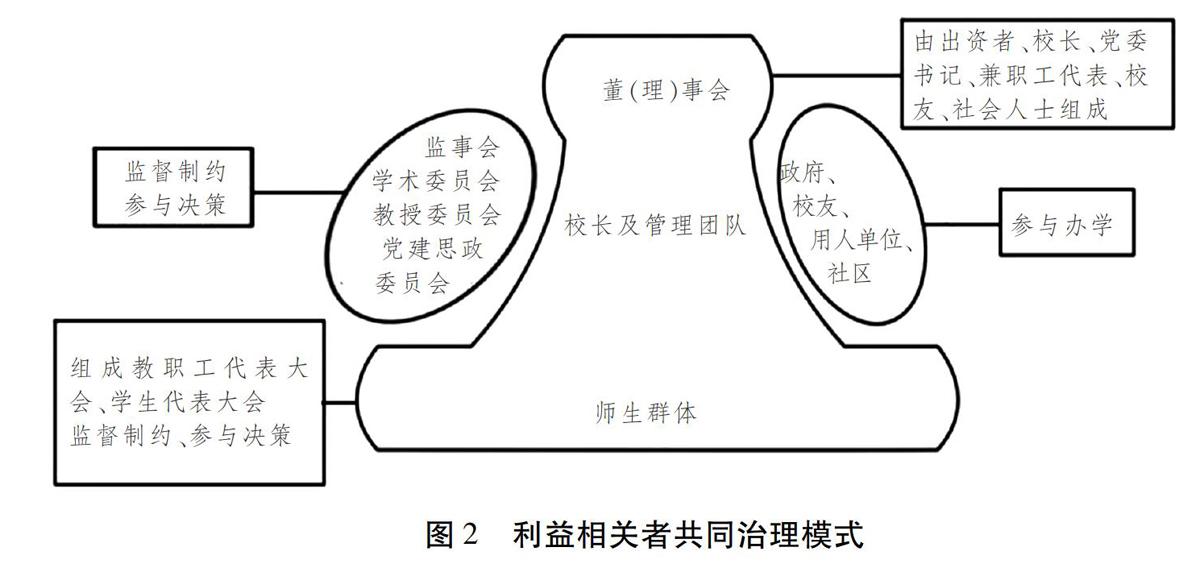

(五)利益相关者共同治理模式

利益相关者共同治理模式是随着民办高校向内涵式发展的转型以及相关法规制度趋于明朗、师生群体维权意识不断增强,传统强化控制的治理方式受到利益相关者抵制的背景下产生和发展起来的。利益相关者共同治理模式是指民办高校出资者、行政管理人员、教师、学生、校友、政府等利益相关者共同拥有学校控制权,通过董(理)事会等决策机构共同参与决策,并与其他利益相关者进行有效协调(图2)。这种治理模式下,民办高校重视教师、学生等群体在学校内部治理中的主体意识和能动性,凸显了师生在学校重大决策、民主管理和监督等方面的主体地位与作用,把控制权分散到整个组织以使所有利益相关者能够影响决策、对战略和方向提出建议,并参与到改善组织相关绩效的过程之中。无论是非营利性民办高校还是营利性民办高校,随着学校利益相关者各方之间围绕控制权博弈行为的加剧,其内部治理结构都必然会走向利益相关者共同治理的模式。需要说明的是,以上几种模式对一些事实做了理性简化,以便更好地理解其类型化特征,而不是说每个组织都应该完全且唯一地与某一种模式吻合。实际上,所有的模式都是一种“科学抽象”的类型化解释。 三、民办高校内部治理存在的突出问题相对于新时代民办教育改革发展的新形势、新要求,民办高校现行治理形式与规范治理结构之间还存在着一定的差距。

(一)董(理)事会组建及运行随意化

民办高校董事会法律政策规定的笼统性给实际操作留下了較大的自由空间,一些民办高校现行董事会治理形式与规范董事会形式和内涵之间出现了偏差。如对职数及人员比例虽有明确规定,缺少师生代表及外界人士的参与;举办者、董事会、校长行使权力的边界仍不清晰,权力交叉、权力越位的现象时有发生;以董事会为主的权力决策运行机制也不规范,对制度的随意性执行或选择性执行无法衡量、规制。

(二)基层党组织边缘化

相比于公办学校实行的党委领导下的校长负责制,多数民办高校实行的领导体制是董事会领导下的校长负责制。此种情况下,如何发挥好党委在学校发展中的政治核心作用就成为民办高校党建工作的重要课题。民办高校党建工作仍然面临一些新问题、新挑战,如有的民办高校存在着党组织覆盖率比较低、隶属关系不顺畅等问题;由于干部能力、场地保障、经费投入等因素的制约,一些民办高校党组织存在着党组织生活不正常、党建工作作用不明显、党组织保证监督作用发挥不到位等问题。

(三)学术权力异化

一直以来,我国高校的整体概念和形象往往被视为事业单位,在内部管理上主要沿袭行政管理体制,隶属关系清晰,建构了金字塔式的组织结构。在行政权力泛化以及民办高校内部仍存在着举办者控制的情况下,学术权力式微趋势加剧。一些民办高校虽然内部也根据需要建立起了学术委员会、教学工作指导委员会等学术组织,但其实质上很有可能变为咨询机构;或者由于学术组织主要成员仍担任行政职务,实质上学术事务仍由行政权力来左右。

(四)内部监督虚化

有些民办高校监事会制度尚不健全,有些学校或尚未成立监事会;或成立了监事会,但是作为非常设机构,其职责仍不明确。教师、学生的监督力更是薄弱。教师的主要精力放在教学与研究上,受到学校评价考核机制的制约,对学校内部治理的直接监督力较弱。学生对民办高校的监督主要是通过“用脚投票”(不就读该校或退学)的方式进行的。这种监督方式主要是监督民办高校的教育教学质量,而对其财产、治理结构的内部运转模式往往知之甚少。由于信息不充分或不对称,事实上教师和学生对学校的监督作用是很有限的。

(五)利益相关者的参与度弱化

有学者认为,依据利益相关者与学校的密切程度,可将学校的利益相关者分为4层:第一层是核心利益相关者,包括教师、学生、管理人员;第二层是重要利益相关者,包括财政拨款者、管理部门和校友;第三层是间接利益相关者,指与学校有契约关系的当事人,包括科研经费提供者、产学研合作者和贷款提供者等;第四层是边缘利益相关者,包括用人单位、当地社区和社会的公众等[8]。现阶段,由于民办高校教师的人事关系或是人才市场代理,或是按照企业待遇对待,一定程度上催生了高校教师的“打工者”雇佣思想,对学校事务的参与度不高。因大多数民办高校办学历史不长,一般缺少有影响力、有组织的校友参与。此外,社会对民办高校或多或少还存在着认识上的偏见,更遑论积极参与民办学校的管理。

四、民办高校内部治理优化的未来路向

伴随着新一轮教育体制机制改革的深化和教育国际化、网络与信息技术的快速发展,优化民办高校内部治理,构建办学自主、决策科学、权力制衡、方式先进、多方参与的内部治理体系应是未来发展的趋势。

(一) 健全外部制度体系,保障自主办学权力

资源依赖理论认为,组织的行动会受到多种而非一种驱力的作用。权力依赖是其中的重要动力机制,组织成员的内部行为只有参照外部机构的行为才能得到更好的理解,为组织提供资源的机构能够对这些组织发挥巨大的影响力。高校已成为现代社会的轴心机构,有效实施民办高校的内部治理,需要建立起民办高校、政府、市场、社会四位一体的良性互动关系,因此,应科学界定政府与学校的权力边界,健全外部监督机制,合理引入市场机制,切实遵循教育规律,保障民办学校在教育教学管理、人事聘用、收费定价等方面的办学自主权。

(二)完善法人治理结构,提高办学法治化水平

依法治理,既是我国整体治国的基本方略,也是各行各业努力的重要方向。民办高校要充分发挥党组织的政治核心作用,坚持“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”。通过健全完善董事会制度、监事会制度、落实校长负责制,建立科学决策执行监督机制。完善学校章程、落实法人财产权、健全校内外信息公开制度,形成组织机构以及制度之间高度契合的运行机制。

(三)平衡行政与学术权力,增强专家治学能力

大学本质上是学术组织,按照伯顿·克拉克的观点,高等教育系统一般会表现出“松散性”和“结合性”两重特征,是学术组织与行政组织双重属性在组织结构中的反映。民办高校作为学术性组织,理当存在着行政权力和学术权力两种权力。这两种权力各有特点,彼此区别而又相互补充,构成了高校内部权力的二元结构[9]。基于高校事务的本质,应将学术抑或非学术等不同类型的学校事务纳入不同类型治理机构的决策范畴,实现校级层面的董事会、校长、教授权责清晰,院级层面的基层学术组织重心下沉,进而实现校院二级行政与学术二元权力的均衡,强化专家的治学能力。

(四)引入先进管理方式,提升内部监管水平

借鉴先进的管理理念和管理手段,推进学校内部治理与监管的整合与协同。推动学校内部治理革新,实施扁平化管理,突出基层教学单位的管理主体地位,构建民办高校富有柔性的高效管理体制;实施战略管理、目标管理、标杆管理、绩效管理,提高内部治理和监管的有效性,使内部治理规范、有序、高效。提高组织系统的能力,包括环境适应能力、产出能力、信息沟通能力和整合能力等,以提高各方的满意度。

(五)强化多方参与,建立起利益相关者共同治理的机制

利克特认为,单纯依靠奖惩来调动职工积极性的管理方式将被淘汰,只有依靠民主管理,从内部调动职工的积极性,才能充分发挥人力资源的作用。民办高校需要考虑将各利益相关方权力进行分散化的分配以达到制衡,在所有成员之间建立起一种相互支持的关系,让人人感到在需求价值、愿望、目标方面有真正共同的利益。应通过不同角度、不同利益相关者的沟通与协调,提升组织的吸纳包容能力,形成为实现学校教育目标、提高资源使用效率、获得经济效益、扩大社会效益的共治共建共享机制(图3)。

參考文献:

[1]韩民.民办高校法人治理结构如何完善[N].中国教育报,2004-07-18.

[2]国务院办公厅 关于加强民办高校规范管理引导民办高等教育健康发展的通知[EB/OL].https://baike.baidu.com/item/.

[3]徐绪卿.我国民办高校内部管理体制改革和创新研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012:41.

[4]李福华.大学治理与大学管理:概念辨析与边界确定[J].北京师范大学学报(社会科学版),2008 (4):19-25.

[5]苗庆红.民办高校治理结构的演变研究[J].中国高教研究,2005(09):28-30.

[6]王维坤,张德祥.我国民办高校内部治理结构类型及演变路径[J].现代教育管理,2018(01):30-35.

[7]李永亮.高等学校内部治理结构优化研究[M].北京:经济管理出版社,2017.

[8]李福华.大学治理的理论基础与组织架构[M].北京:教育科学出版社,2008:97-98.

[9]彭宇文.中国高校法人治理结构研究[M].北京:中国社会科学出版社,2006:194.

The Change Characteristics, Basic Model and Future

Trend of the Internal Governance in Private Universities

SHI Wenmei1,ZHOU Haitao2

(1 Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, Shaoxing, Zhejiang312000, China;

2 Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract: With the revival of reform and opening up, private universities in China are experiencing changes in corporate governance structure from diversification to unification, and the internal governance from “capriciousness” to rationality, from roughness to fineness, from management to governance. Based on Mintzberg's five organizational structures prototype theory and according to the distribution ratio, rank, generation and evolution of multi-dimensional power in private universities, this research explores five basic models of internal governance in the development process of private universities, and compares the time stages, organizers' characteristics, internal governance characteristics, advantages and limitations of the five models. Its found that there are still problems in the internal governance of private universities in varying degrees, such as the arbitrary establishment and operation of the board of directors, marginalization of grass-roots party organizations, alienation of academic power, weakening of internal supervision, weakening of stakeholder participation and other governance deviations. This research proposes the future optimization of the internal governance of private universities will welcome the school-running autonomy, decision-making science, power checks and balances, advanced ways, and multi-party participation.

Key words: private universities; internal governance;change characteristics;five models