毛竹林下仿野生栽培对竹荪产量与品质的影响

杨 杰

(福建省林业科学研究院/国家林业和草原局南方山地用材林培育重点实验室,福建 福州 350012)

竹荪[Dictyophoraindusiata(Vent.ex Pers.) Fisch]又名竹参,是竹荪属一种优良可食真菌[1]。自然生长的竹荪常寄生于枯竹根部[1-2],富含粗蛋白、粗脂肪和膳食纤维等有益成分,主要营养成分远高于大部分食用菌[3]。此外,经分离纯化后的长裙竹荪子实体多肽具有优良的清除功能,能显著提高巨噬细胞吞噬能力[4-6],同时具有抗肿瘤、抗血栓与降血脂等功效,被认定为珍贵食用菌之一。竹荪的田间规模化人工栽培已取得成功[1-2,7-9],并且在土壤质量较好、管理精细的地区人工栽培产量可达1 500~2 250 kg·hm-2[9-12],但其田间规模化栽培存在严重的连作障碍[8,13-14],需要大量田地。因此,在“八山一水一分田”的福建省,竹荪田间栽培难以在实现规模化的同时保持可持续性。

毛竹(Phyllostachysedulis)林下仿野生栽培竹荪是近年来经过技术改良和提升后发展的一种新栽培方式[7,9,15]。张雪瑶[9]、熊维全等[10]研究表明,竹林枯落物多,竹荪林下栽培周期长、个体壮,能够显著提高抗病抗虫害能力。生长环境直接决定竹荪的产量和品质,从大田栽培到林下栽培生长环境发生了很大的改变[14,16]。现有研究集中于林下竹荪栽培技术、菌种选育以及保鲜技术等方面,涉及林下竹荪个体性状、营养成分和产量变化的报道较为少见。因此,有必要了解仿野生栽培对竹荪品质的影响。本研究调查了田间竹荪和林下竹荪的生长周期规律、产量和品质差异,旨在探明林下栽培对竹荪产量和品质的影响。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

竹荪栽培试验地位于毛竹中心产区的福建省南平市建阳区将口镇东田村(118°7′29″ E,27°28′14″ N),属典型亚热带季风气候,全年湿润,春夏季多雨,年平均降水量和气温分别为1 742 mm 和18.1 ℃。栽培地土壤为砂页岩发育而来的红壤,土层厚大于2.0 m。试验选取的竹林坡度10°,东南朝向,立竹密度3 450株·hm-2,栽培之前3年内仅挖笋,无砍竹、无垦覆。田间试验选取同一坡面坡下200 m处平坦水稻田,土壤类型与竹林相同,无食用菌栽培历史,近3年内为单季水稻与烟叶轮作。

1.2 试验材料

1.2.1 菌种 三明市农业科学研究院培育的‘三明长裙D1号’竹荪,具有耐高温、耐干旱、菌丝生长快等特点,但生长过程中需氧量大、不耐密闭。

1.2.2 菌种培养基配方 木屑、麦麸、Ca(HCO3)2按照78∶20∶2的比例混合配制发酵而成。栽培用菌袋由顺昌县兴荣食用菌农民专业合作社于2018年11月开始培育,菌袋规格为17 cm×33 cm。培养料以木屑、竹粉、麦麸按照6∶3∶1的比例混合制成,由装料机一次性装填完成,内置木质接种棒,采用透气双套环聚丙烯外盖。竹荪菌种接种完成后静置于温室中培养,待菌丝走满菌袋80%~90%时发货,于试验基地户内常温静置20 d待种。

1.2.3 栽培基质配方 木屑、竹粉、麦麸按照10∶10∶0.2的比例混合发酵后制成,竹粉、木粉粗细均匀。栽培前30~40 d运至试验基地,混匀、露天堆放,拌入高氮化肥发酵腐熟,直至散发腐木味待用。其中,木粉比例越高则出菇时间持续越长、越高产,麦麸比例越高则越有利于菌丝的快速发育。

1.3 试验方法

2018年9月,分别选择地势较为平缓的毛竹林和相近农田作为试验样地,于试验样地内分别建立3个20 m×10 m的试验小区,栽培前1个月进行劈草清理、撒生石灰(或蚂蚁药)、深垦20 cm。2018年12月栽培前在试验小区内用发酵好的基质顺水平带于平地做畦,畦宽60 cm、畦高15 cm、畦长20 m、间隔40 cm。做畦时将前期清理的林下枯枝落叶置于畦下,上铺基质后双脚踩平,将菌种掰成5 cm见方小块均匀摆放于基质上,均匀撒一层麦麸,及时覆土,避免阳光长时间直射菌种,覆土厚度5 cm左右,保持透气。畦上均匀铺撒少许稻草或芒萁有利于菌丝的发育及保持水分。

1.4 样品采集及测定

竹荪于2019年6月上旬开始出菇,整个出菇过程分为3批次,具有明显的周期性,每个批次相差1个月左右。于每批次出菇盛期的早上7:00左右采集新鲜样品,每个小区采集混合鲜样2 000 g。采集后将样品平均分成2份,一份作为鲜样于低温保鲜箱中0 ℃冷藏;另一份于室温下平铺于透气网筛上,待竹荪长裙完全展开后摆放整齐于鼓风烘干机中65 ℃烘干待测。测定前105 ℃烘干至恒重,计算含水量。鲜样和干样中粗蛋白含量的测定参照凯氏定氮法(GB/T 5009.5—2016)[17];粗脂肪含量的测定参照索氏抽提法(GB/T 5009.6—2016)[18];可溶性糖含量的测定参照蔬菜中铜还原碘量法(NY/T 1278—2007)[19];利用苏州科铭生物技术有限公司的氨基酸含量试剂盒测定氨基酸总量。

1.5 统计与分析

使用IBM SPSS Statistics 22.0进行数据统计分析,参照Duncan新复极差法(P<0.05)进行差异显著性比较。

2 结果与分析

2.1 竹荪采收周期与产量的比较

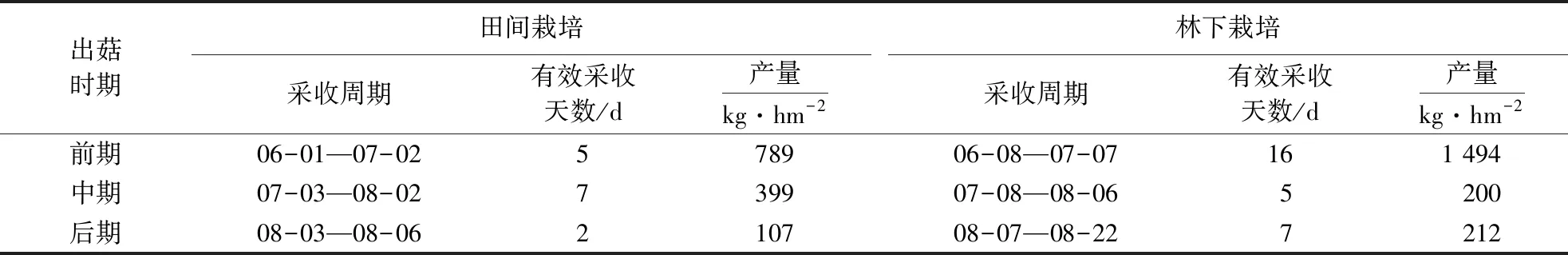

由表1可见,竹荪田间栽培采收时间早于林下栽培。不论是田间栽培还是林下栽培,当季竹荪出菇均集中在6至8月,并且都有3个典型的集中出菇期,相邻周期间隔1个月左右。(1)田间竹荪采收周期开始于6月1日,结束于8月6日,当季采收时间持续66 d,最高产量为210 kg·hm-2·d-1(6月6日);出菇前期、中期和后期有效采收天数分别为5、7和2 d,产量分别为789、399和107 kg·hm-2,总有效采收天数和总产量分别为14 d和1 295 kg·hm-2。(2)林下栽培竹荪采收周期开始于6月8日,结束于8月22日,当季采收时间持续76 d,最高产量为183 kg·hm-2·d-1(6月13日);出菇前期、中期和后期有效采收天数分别为16、5和7 d,产量分别为1 494、200和212 kg·hm-2,总有效采收天数和总产量分别为28 d和1 906 kg·hm-2。总体来看,竹荪林下栽培比田间栽培采收时间长100%,平均产量高47.2%(表1)。

表1 田间与毛竹林下栽培的竹荪采收周期与产量1)Table 1 The harvest time and yield of D.indusiata cultivated in field and Phyllostachys edulis plantation

1)有效采收天数指当日干菇产量高于10 kg·hm-2的总天数。

2.2 不同生长周期竹荪个体大小与品质差异

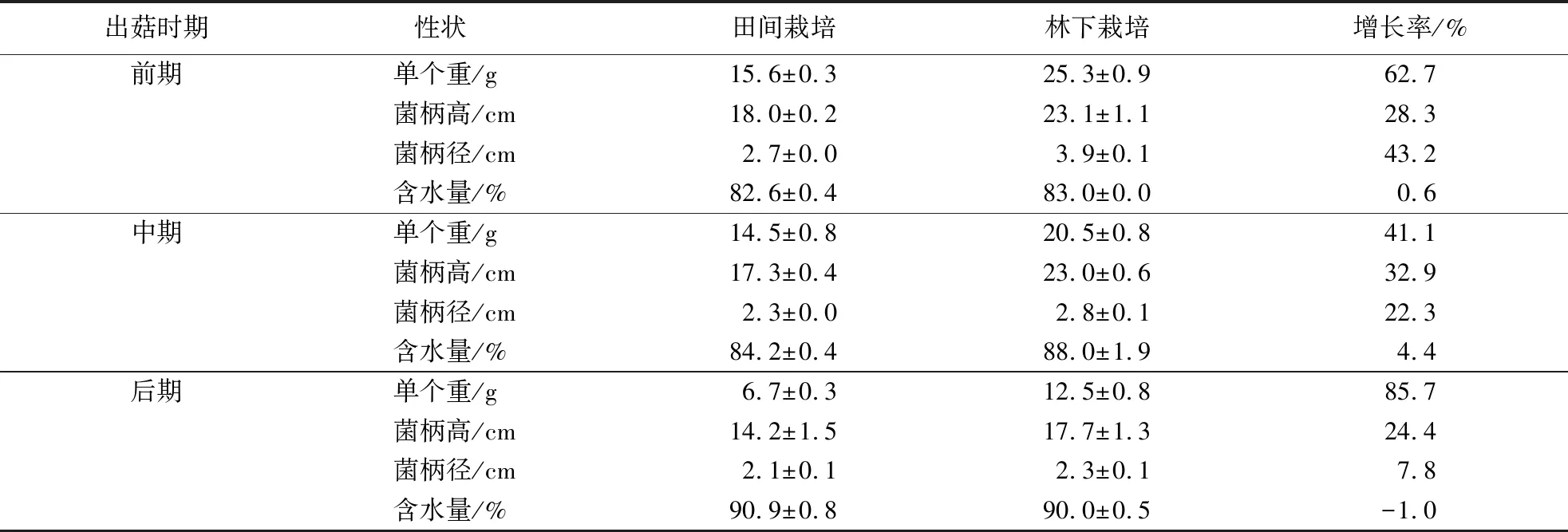

2.2.1 个体大小 田间及林下栽培新鲜竹荪单个重、菌柄高、菌柄径和含水量测定见表2。从表2可见,林下栽培前期、中期和后期竹荪平均单个重、菌柄高和菌柄径均高于田间栽培;随着出菇时间的推迟,不论是田间还是林下栽培单个重、菌柄高和菌柄径都在不断减小。与田间栽培相比,林下栽培竹荪单个重分别增长62.7%、41.1%和85.7%;菌柄高分别增长28.3%、32.9%和24.4%;菌柄径分别增长43.2%、22.3%和7.8%。不同出菇时期田间鲜菇含水量在82.6%~90.9%之间,比林下(83.0%~90.0%)稍高,但随着出菇时间的推迟,田间和林下栽培竹荪鲜菇含水量均不断提高(表2)。

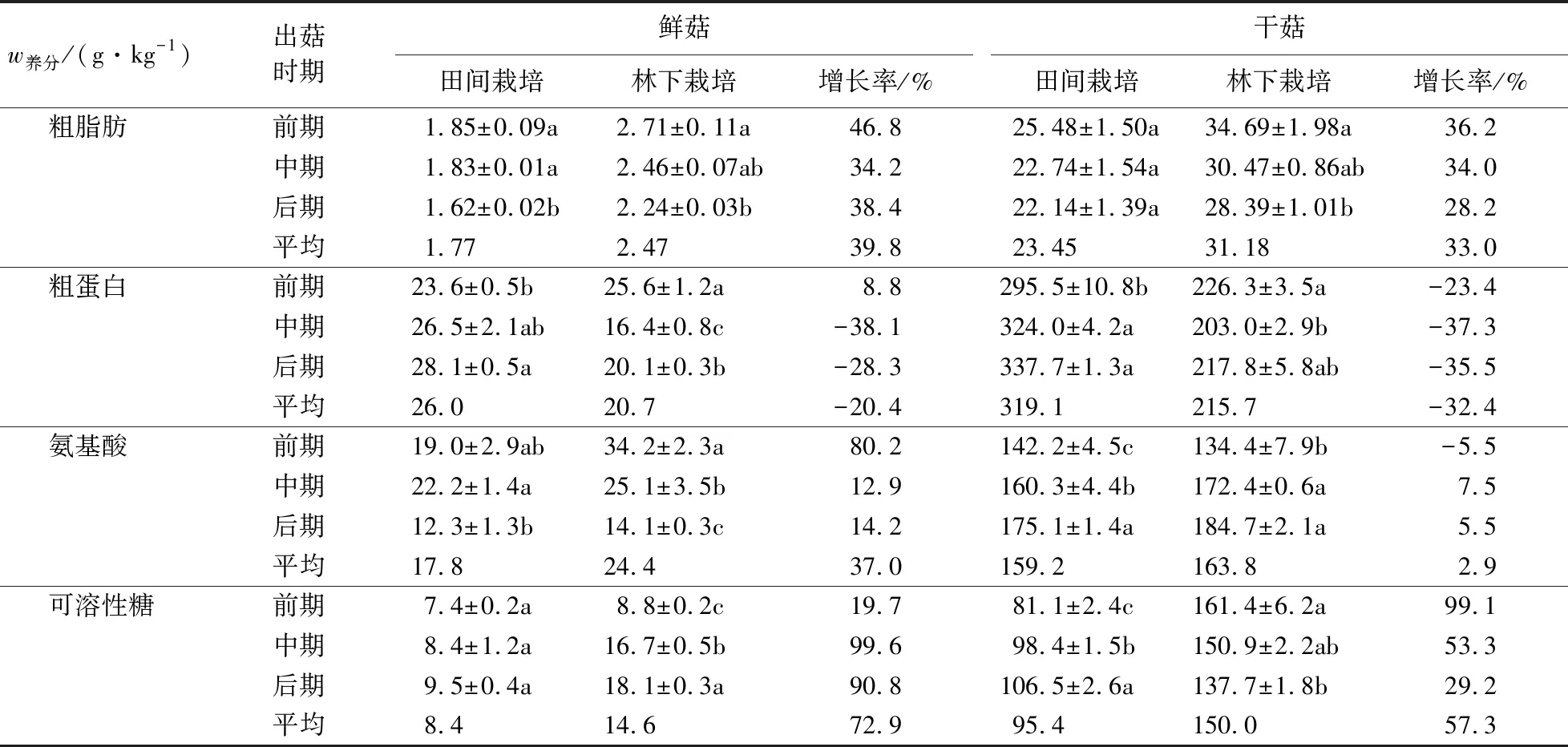

2.2.2 品质 对田间和林下栽培竹荪品质性状进行测定(表3)。(1)粗脂肪含量。随着采收时期的推迟,竹荪鲜菇和干菇粗脂肪含量均不断降低,其中田间栽培鲜菇和干菇粗脂肪平均含量分别为1.77、23.45 g·kg-1,林下栽培分别为2.47、31.18 g·kg-1。田间栽培竹荪鲜菇在后期与前期、中期之间均存在显著差异;林下竹荪鲜菇和干菇在前期与后期之间存在显著差异。(2)粗蛋白含量。随着采收时期的推迟,田间栽培竹荪鲜菇和干菇粗蛋白含量均不断提高。田间栽培竹荪鲜菇、干菇粗蛋白平均含量分别为26.0、319.1 g·kg-1,鲜菇粗蛋白含量仅在前期与后期之间存在显著差异,而干菇在前期与中期、后期之间均存在显著差异。林下竹荪鲜菇和干菇粗蛋白平均含量分别为20.7、215.7 g·kg-1,鲜菇粗蛋白含量在不同时期之间均存在显著差异,而干菇仅在前期和中期之间存在显著差异。(3)氨基酸含量。田间栽培竹荪鲜菇氨基酸含量随着出菇时间的推迟呈现先升高后降低的趋势,中期和后期之间存在显著差异,而干菇氨基酸含量逐步升高且不同时期之间均具有显著差异。林下栽培竹荪鲜菇和干菇氨基酸含量变化趋势与田间栽培大致相同,平均含量分别为24.4、163.8 g·kg-1,鲜菇氨基酸含量在不同时期之间均具有显著差异,而干菇中期与后期之间无显著差异。(4)可溶性糖含量。与粗蛋白含量变化趋势相同,随着出菇时期的推迟,田间竹荪鲜菇和干菇可溶性糖含量均不断提高。鲜菇、干菇可溶性糖平均含量分别为8.4、95.4 g·kg-1,干菇在不同时期之间均存在显著差异。与田间栽培不同,随着出菇时期的推迟,林下栽培竹荪鲜菇可溶性糖含量逐渐升高而干菇却逐渐降低,可溶性糖平均含量分别为14.6、150.0 g·kg-1。

表2 田间与毛竹林下栽培竹荪鲜菇个体大小与含水量1)Table 2 The body size and water content of fresh D.indusiata cultivated in field and Phyllostachys edulis plantation

1)表中数据为“平均值±标准差”(n=3)。

2.3 栽培方式对竹荪品质的影响

田间和林下栽培竹荪粗脂肪、粗蛋白、氨基酸和可溶性糖含量均具有很大的差异。出菇前期,林下竹荪鲜菇粗脂肪、粗蛋白、氨基酸和可溶性糖含量分别比田间栽培高46.8%、8.8%、80.2%和19.7%;而干菇粗脂肪和可溶性糖含量分别高36.2%和99.1%,粗蛋白和氨基酸含量分别低23.4%、5.5%(表3)。出菇中期,林下竹荪鲜菇和干菇粗蛋白含量分别比田间低38.1%、37.3%,鲜菇和干菇粗脂肪、氨基酸和可溶性糖含量分别高34.2%、34.0%、12.9%和7.5%、99.6%、53.3%。出菇后期,林下竹荪鲜菇和干菇粗蛋白含量分别比田间栽培低28.3%和35.5%,粗脂肪、氨基酸和可溶性糖均高于田间。总体来看,林下竹荪鲜菇粗脂肪、氨基酸和可溶性糖含量分别比田间高39.8%、37.0%和72.9%,粗蛋白含量低20.4%;干菇粗脂肪、氨基酸和可溶性糖含量分别高33.0%、2.9%和57.3%,粗蛋白含量低32.4%。综上表明,林下栽培提高了竹荪粗脂肪、氨基酸和可溶性糖含量,降低了粗蛋白含量。

3 讨论

3.1 林下栽培对竹荪采收周期和产量的影响

竹荪是一类生长在有大量枯竹残体和腐殖物质竹林里的腐生性真菌,我国主要分布在四川、云南、福建等地[8]。竹荪对环境条件要求较高[11,16,20-21],存在严重的连作障碍,产量很低,难以在最适合竹荪生长的长江以南丘陵地区大规模栽培。毛竹林能够最大限度地模拟竹荪生长的原生环境[7],使得林下仿野生栽培成为可能。本研究中林下竹荪在没有搭棚遮阴、喷水保湿下仍能够持续大量出菇,说明毛竹林下自然生成的环境适合竹荪生长。

表3 田间与毛竹林下栽培竹荪品质的差异1)Table 3 The quality difference of D.indusiata cultivated in field and Phyllostachys edulis plantation

1)表中数据为“平均值±标准差”(n=3);不同小写字母表示出菇时期间差异达0.05显著水平。

竹荪繁殖迅速,生长周期短,因此生长周期在一定程度上决定产量的高低。才晓玲等[1]和熊维全等[10]研究表明,田间栽培竹荪出菇时间一般从6月上旬持续到8月中旬,而林下栽培出菇时间可以持续到10月上旬。本研究也表明林下竹荪出菇时间比田间更长,特别是有效采收时间(当日干菇产量>10 kg·hm-2)增长了100%。有效采收时间的延长促进了产量的提高,本研究中林下栽培产量比田间高47.2%。但成都地区林下棘托竹荪[10]和永安地区毛竹林竹荪[9]出菇时间均短于本研究。同时,竹荪出菇后需及时采收,当季采收时间的延长降低了出菇的集中度,更有利于鲜菇的采收与烘干。

3.2 林下栽培对竹荪个体大小和品质的影响

竹荪子实体大小决定于生长环境、养分供给和菌种品种[1]。由于林下生长环境和养分优于田间,出菇时间更迟且子实体生长时间更长,竹荪个体大于田间。栽培基质腐烂发酵优劣决定了竹荪中粗蛋白、多糖等营养成分的含量[22]。田间种植容易积涝、透气性差,基质腐烂变质速度快;林下基质经过较长周期才能够完全腐烂,能够给前期出菇提供大量的养分。因此,林下竹荪粗蛋白、氨基酸和可溶性糖含量等均高于刘文[23]研究。

3.3 林下栽培对毛竹林综合经济效益的影响

近年来,毛竹竹材价格的下滑和劳动力成本的增加直接导致竹林经济效益不断降低。毛竹林下食用菌栽培是发展林下经济、提升竹林综合经济效益的重要途径。按照当前批发价格240元·kg-1计算,竹荪平均产量1 904 kg·hm-2、产值可达456 960元·hm-2;除去菌种22 500元·hm-2、运输费用22 500元·hm-2、基质物料150 000元·hm-2和人工费用76 500元·hm-2,净收入185 460元·hm-2,大幅度提高了竹林经济效益。