城乡义务教育一体化背景山区县域教育发展探究

——以安泽县为例

杜慧菊, 薛龙义

山西师范大学地理科学学院, 山西 临汾 041000

0 引言

教育公平是社会大众和多个学科聚焦的热议话题[1]. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》把“促进公平”作为重要发展任务,强调“把促进公平作为国家基本教育政策”, 提出“加快缩小城乡差距,建立城乡一体化义务教育发展机制”.这是首次提出的城乡教育一体化的国家教育发展战略.城乡义务教育一体化是指突破城乡二元结构,优化城市与农村现有的义务教育资源,缩小城乡义务教育差距,建立良性互动、动态均衡的义务教育体制,从而有效消除城乡义务教育不公平现象,推动城乡义务教育两者之间的优势互补、协调发展[2].

2001年,国务院颁布了《关于基础教育改革与发展的决定》,要求“因地制宜调整农村义务学校布局.按照小学就近入学、初中相对集中、优化教育资源配置的原则,合理规划和调整学校布局”,经过近10年间的撤点并校,据教育部21世纪教育研究院《农村教育布局调整十年评价报告》的统计,农村中小学校数量和人数锐减,农村学生上学路程增加,导致校车安全事件频发;农村中小学寄宿生比例大幅增加,农村寄宿生身高均比走读生低3 cm~5 cm;对农村学生家庭影响巨大,22.7 %的农村学生家长选择陪读,农民反映“孩子荒了、婆姨荒了、土地荒了、老人荒了”;撤点并校导致大量一、二年级学生难以上学,辍学的主体已经由高年级迁移到低年级学生.这些问题在山区县域表现尤为突出,与城乡义务教育一体化的建设理念相背离,2012年《国务院办公厅关于规范农村义务教育学校布局调整的意见》指出:“农村义务教育学校布局,要适应城镇化深入发展和社会主义新农村建设的新形势,统筹考虑城乡人口流动、学龄人口变化,以及当地农村地理环境及交通状况、教育条件保障能力、学生家庭经济负担等因素.”由此在“后撤点并校”[3]时代,为建设城乡一体化的义务教育,专家学者做了大量的研究,如从山区学校空间格局演变[4]、优化学校空间分配[5]等角度研究学校的布局,试图从学校布局的规模效益和公平效益间寻找平衡点[6];还有很多学者对城乡义务教育一体化大背景下存在的政策制度逻辑[7]、教师交流政策[8]、政府财政职责确定[9,10]、教育问责制[11]等制度政策的缺失角度进行了研究;但是由于技术应用和制度落实需要较长的周期,再加上规划和政策调控有失偏颇[12],山区县域义务教育衰败现象依然严重,因此本文以山区生态县——安泽县为例,实证分析山区县域城乡义务教育的一体化发展.

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区概况

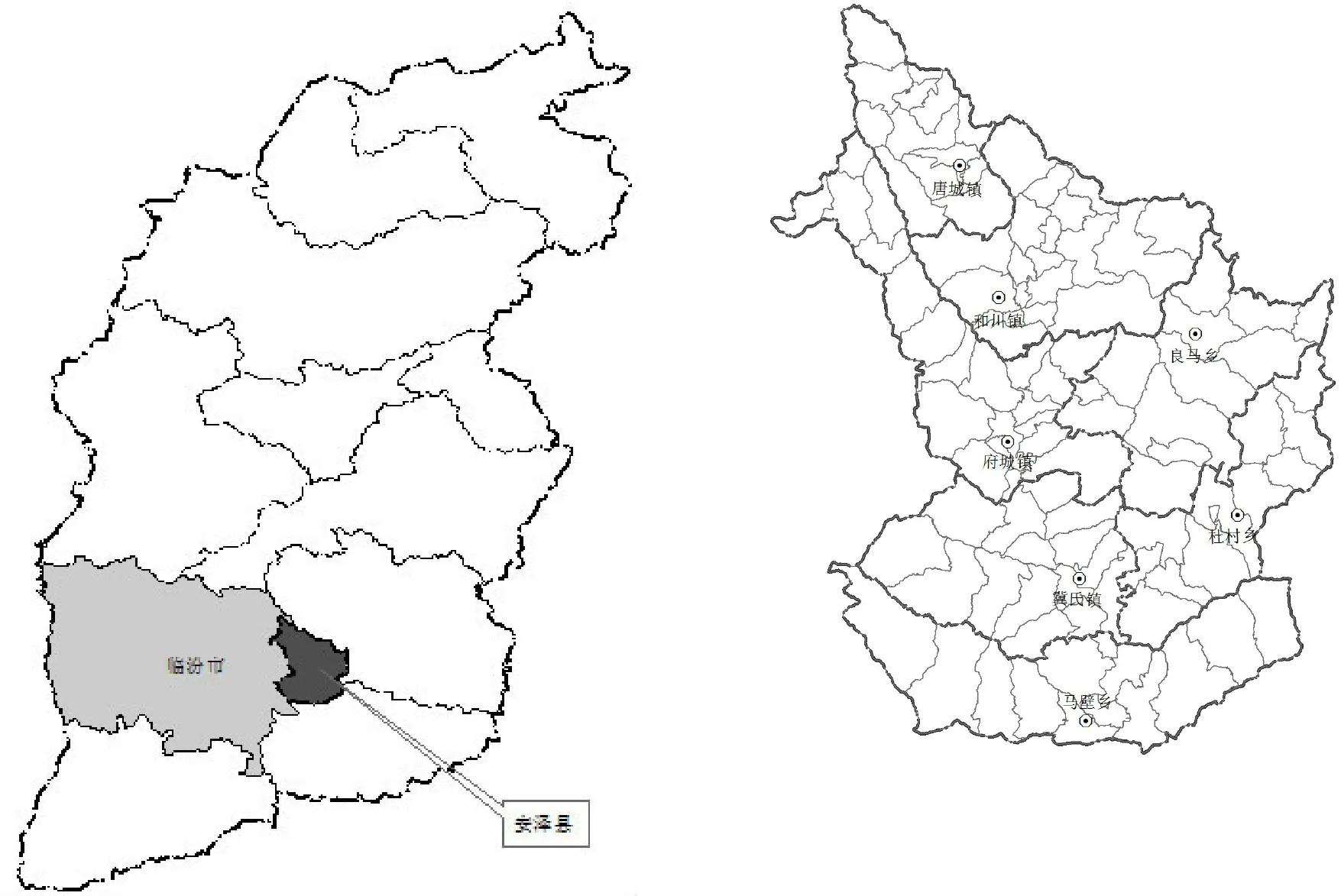

安泽县位于山西省南部,临汾市东部,总面积约1 960 km2,辖4镇3乡,104个行政村,府城镇为县政府所在地.境内沟壑纵横,地形复杂,整个地势北高南低,最高海拔1 592 m,最低海拔在800 m左右,有山西第二大、唯一一条没有被污染过的河流——沁河流过(图1).地处山区,工矿企业较少,无污染,森林覆盖率达52.8 %,环境优美,是国家级生态示范区、省级生态示范县和省级森林公园,具有丰富的旅游资源.2016年全县总人口8.5万人,财政总收入6.8 亿元,占临汾市的4.5 %,经济发展水平低.安泽县二轮承包地、机动地、自留地分别为125.3 km2、112.6 km2,0.3km2,总计238.2 km2,但是自1998年二轮承包土地以来,勤劳朴实的安泽人民开垦荒地近126.6 km2,虽然对生态环境造成了一定的影响,但是依靠户均1.8 万 m2的耕地量和稳定的粮食价格可确保该地居民生活殷实,即使不外出务工依然可以“老婆孩子热炕头”“顿顿酒肉不离口”,如果孩子可以就近接受高质量的教育,大部分人不愿意“因学半城市化”或者“因学移民”.但是安泽县大量学校撤并后,2016年初级中学4所,分布在府城镇、冀氏镇、和川镇和唐城镇,专任教师237人,学生1 961人.小学33所,学生5 284人,其中县城和各乡镇驻地学生有4 361人,占总学生数的82.3 %(图2),由此可见,大部分学生不得不外出就学,家长陪读、黑车接送学生已是普遍现象.

图1 安泽县区位和行政区划图Fig.1 Location of the study site in Anze and its administrative divisions

图2 安泽县地形和小学与人口数量等级分布图

Fig.2 The distribution of topography,primary school and population in Anze

选择县域尺度开展研究是因为义务教育的管理和投入制度是以县为主,而农村地区的城镇化也是以县域为核心的,乡镇尺度过小不具有代表性,且无法体现县域城镇化的背景,尺度过大数据获得存在问题,且地图表达存在困难.

1.2 数据来源

本文数据来源:安泽县DEM数据,来源于国家基础地理信息中心;安泽县总人口、常住户数、财政总收入来源于安泽县统计局;山西省、安泽县行政区划图、乡镇属性数据、承包地、机动地、自留地、开荒地亩数等来源于安泽县国土局;安泽县2016年中小学数量、位置、在校生人数、教师数、班级数、各学校的建设、建筑面积等数据来源于安泽县教育局以及实际走访调查,经过数据整理,建立安泽县中小学数据库.

1.3 研究方法

(1) 集中度分析.城镇化过程中,人口向城镇集中,位于县城、乡镇驻地的学校(位于乡镇政府所在地“镇”上的学校),即城校,具有资源、质量、管理等优势,必然成为乡村地区学生择校的目标校.因此,用集中度指数来描述城校的分布状况.某乡镇i具有n所小学,定义jk为第k所学校的学生数,第z所为乡镇中心小学,其学生数位jz,则该乡镇中心小学的集中度CRz(%)的计算公式为

很多时候,该乡镇位于“镇”上的学校除中心小学z外,还有其他几所学校m,f等,则该乡镇“镇”上学校的集中度CRx(%)的计算公式为

其中,z,m,f…为镇上学校.

(2)空壳率分析.移民搬迁、农民进城务工、对城市优质教育资源的追逐,致使乡村学校的学生逐年流失,学校撤并成为大势所趋,随之而来的是大量乡村学校被撤并,广大乡村区域的适龄小学生须远距离异地求学,乡村区域的儿童、少年呈现出“空壳”的现象.空壳率是以应有的学生数为基数(100%),即由各乡镇的常住人口数、出生率测算该区域义务教育阶段的适龄学生数.学校i的空壳率Ki(%)的计算公式为

式中,ai、bi分别为各乡镇乡村区域义务教育阶段应有的小学生数和2016年实际小学生数.学校的空壳率越高说明学校萎缩越严重.

2 山区县域义务教育学校发展特征分析

2.1 “学校进城”县城、乡镇驻地学校集中化

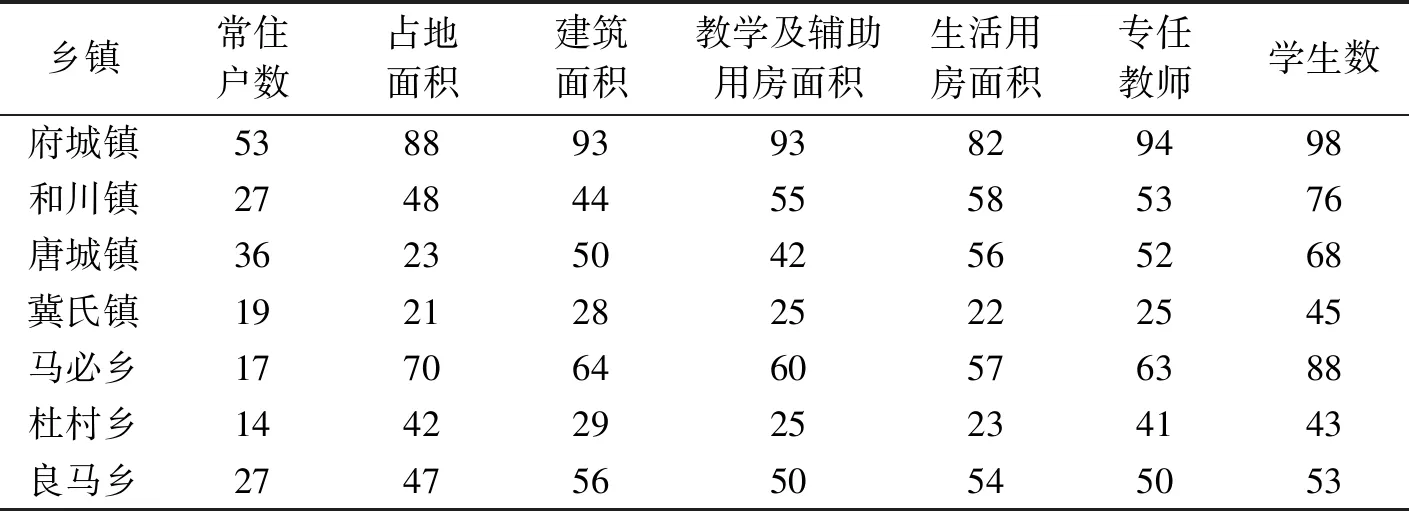

依据《山西省义务教育阶段中小学办学基本条件督导标准》确立的衡量中小学办学基本条件的8大指标,本文选取了6个便于统计易于定量计算且为中小学办学必不可少的要素为指标,通过“集中度分析”方法研究县城和乡镇驻地学校的集中化特征(表1).《山西省义务教育学校办学基本标准(试行)》要求农村小学低年级学生原则上不寄宿,以就近走读上学为主,因此县城和各乡镇驻地的常住户数占比在一定程度上可以反映相应区域的适龄学生数的比例,且该比例应与各区域小学校各类指标的集中度成正比并保持基本持平或略微偏小.

府城镇为县政府所在地,城镇化发展程度较高,常住户数的集中度高达53 %,但是府城镇小学校的集中度更高,各类指标的集中度均高达80 %以上,学生数高达98 %,事实上据走访调研亦知府城镇所有小学教育资源基本都集中分布在县城所在地.冀氏镇常住户数集中度为19 %,略低于其小学校各类指标的集中度,是安泽县唯一一个小学教育资源分布集中度较低的乡镇.其他乡镇常住户数的集中度分布在14 %~36 %之间,然而相应乡镇驻地小学校各类指标的集中度远远高于该指标,基本分布在50 %左右.因此安泽县的小学校基本集中分布在县城和各乡镇驻地,呈集中化分布状态.

表1 研究区各乡镇驻地常住户数和小学校各类指标的集中度(%)Tab.1 The resident household at township government site and the concentration ratio

注:各乡镇常住户数集中度的计算方法为:

常住户数集中度(%)=县城或乡镇驻地常住户数/乡镇总常住户数

安泽县有4所初级中学,据生均占地面积和生均建筑面积等指标衡量,府城镇初级中学硬件设施供不应求,而其余3个乡镇初级中学学生数量逐年减少,导致硬件设施供大于求.府城镇的初级中学在实验室、图书馆、语音室、优秀专职教师等指标上占据明显优势,因此为追求优质的教育资源并考虑到初中生已具备一定的自理能力,府城镇的初级中学便成为家长优先选择的目标校.访谈当地的教育工作者,如教科局局长,便有意向撤掉川、冀、唐三镇的初级中学,令“初中进县”,共享县城的优质教育资源,因此安泽县的初中也呈现出集中化的趋势.

县城、乡镇驻地学校集中化,提高了办学规模效益,但也带来了很多问题:其一,学生上学路途遥远,乡村交通运输不发达,职能部门监管不到位,黑车运营、超载超速已是常态,安全隐患普遍潜在;其二,学校生活设施不足,如床位、食堂、浴室和厕所等生活配套设施落后且不足,学校的文体和娱乐设施落后,影响学生的身心健康.其三,“巨型校”“大班额”问题突出,造成教学管理压力巨大,降低教育教学质量,农村学生进城就学,进入陌生的环境,在学习和生活方面会表现出不适应,但是老师迫于应试教育升学率和“大班额”的压力,这部分同学通常不会得到应有或更多地关注,不利于这部分学生的健康成长.

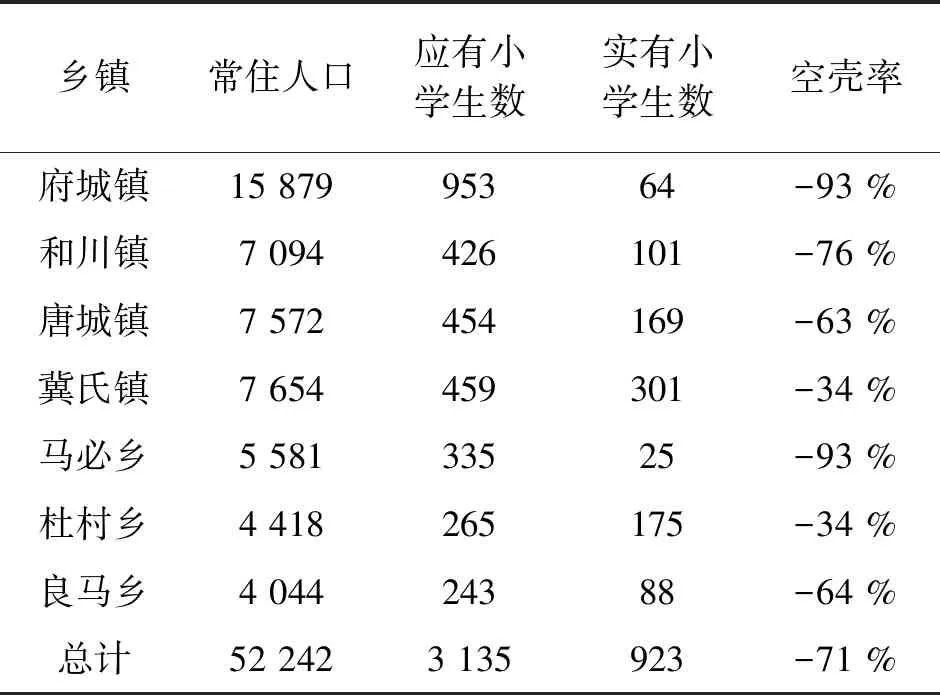

2.2 “学生进城”乡村学校空壳化

计算全县各乡镇乡村区域学校的空壳率(表2).安泽县的乡村区域有71 %的小学生去乡镇驻地或更远的外地求学;县政府所在地的府城镇,空壳率达到93 %,府城镇实有64个小学生在乡村就学,而该区域应有小学生近1 000人,换言之该千名小学生基本都到外地求学,基本呈现“小学进乡镇”的现状.纵观图1可知,府城镇为西北—东南走向,且地势分布不均,西北高,东南低,县城位于地势较低的南部,学校集中分布在县城所在地,而西北地区的适龄儿童需要到县城求学,给孩童上学带来极大的不便.其余6个乡镇的乡村区域小学空壳率平均达到60 %,尤其是马必乡乡村区域的空壳率达到93 %.

“撤点并校,学生进城”,乡村学校日益衰败乃至消亡,农村孩子正面临着“教育荒漠化”的挑战[13],同时也对美丽乡村建设造成不良影响:其一,如图3所示,城校班级学生数过多,呈现出“大班额”的现象,而村校却是“麻雀班”“超小校”,课程开设不全、多个年级的学生挤在一个班、影响学习效率,对学校管理、教育质量、教师工作积极性产生消极影响;其二,为追求优质教育资源,家长心怀望子女成龙凤之愿,很多母亲选择进城陪读,父亲在村务农或务工,导致新时代的“妻离子散”,只有节假日一家人才能共享团聚和天伦,而且增加了学生上学的成本,家长负担加重;其三,学校被撤,学生进城,难以继续承载乡土文化的传承与发扬,加剧了乡村教育的“空壳化”;人才和青壮年劳动力的“空心化”,不利于新农村的建设.

表2 研究区各乡镇乡村区域的小学空壳率(%)Tab.2 The shell rate of primary school in rural areas of each town in the study area

图3 安泽县各小学班级学生数和师生比例图

Fig.3 The primary school class size and teacher-student ratio teachers in Anze

2.3 “两极分化”城乡教育非平衡化

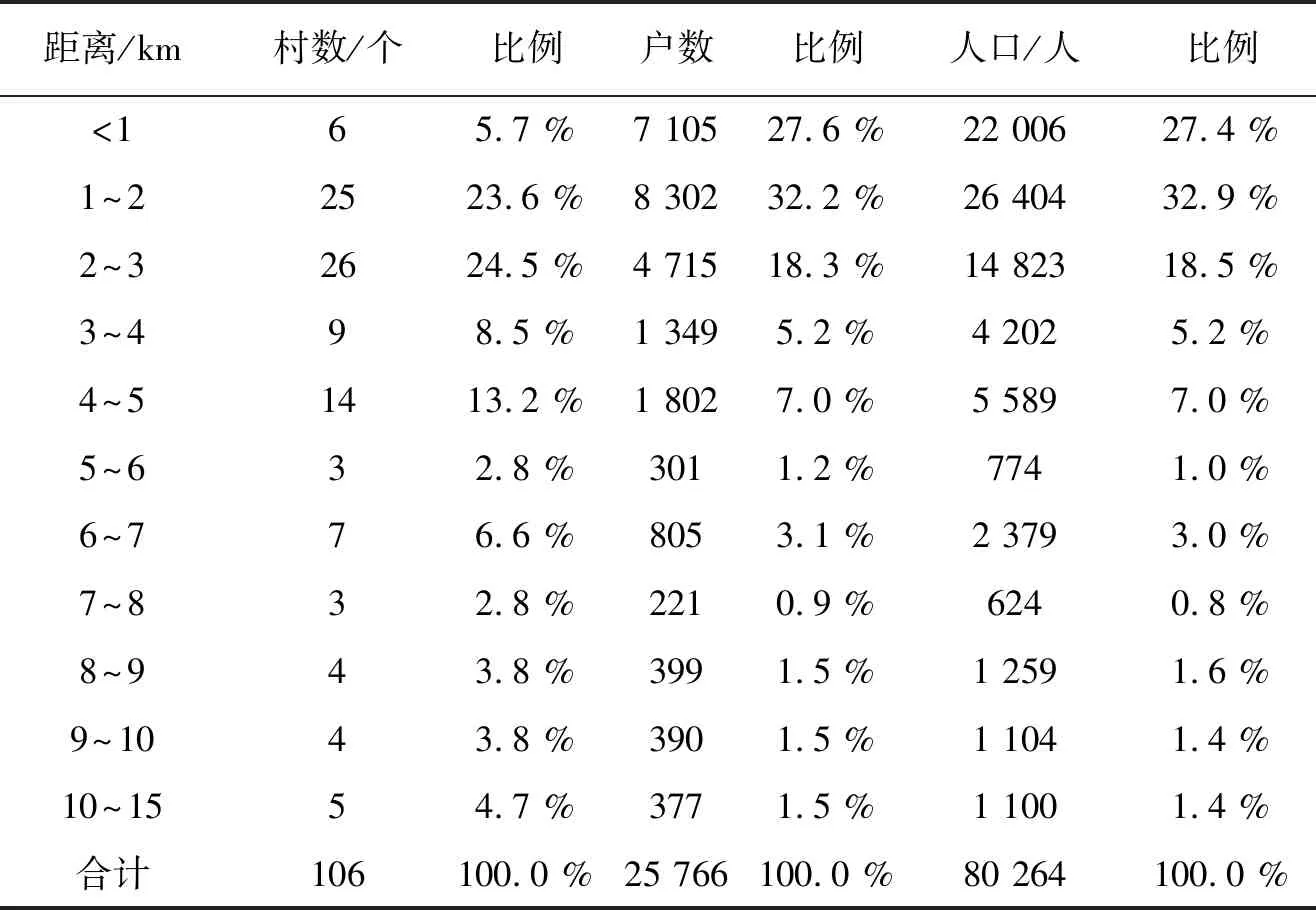

农村学校布局要保障学生就近上学,上下学时间原则上步行单程不超过40 min,即约4 km的路程.使用ArcGIS邻域分析工具,分析距离每个行政村最近的学校,并计算最近入学距离,可制作各行政村离最近学校示意图(图4),按离最近学校距离统计学校覆盖行政村和常住户数情况(表3).结果表明,行政村与最近学校距离平均值近4 km,入学距离在1km范围内的行政村6个(5.7 %),覆盖27.6 %户,1 km~2 km范围内25个(23.6 %),覆盖32.2 %的家庭,主要分布在各乡镇驻地,3 km~4 km范围内的行政村9个(24.5 %),覆盖18.3 %的家庭,超过4 km的行政村占到近半数46.3 %,覆盖近22 %的家庭.其中个别行政村的入学距离达到10 km~15 km,进一步制作学校的多级缓冲区地图(图5),可以清晰的看到每个行政村到达最近学校的距离区间,图中着重标注了4 km缓冲区,由图可见近3/4的区域均处于4 km缓冲区以外.

乡村区域交通不便,有46.3 %行政村的小学生需要到4 km以外的学校求学,寄宿成为其无奈又必然的选择,为追求优质教育资源,放弃距离最近的乡村小学,而直接去乡镇或者县城寄宿上学,导致乡村学校学生流失、城镇学生集聚,使得城乡学校从规模、教学水平、教师编制和待遇、硬件设施等各方面呈现出差异化、两极化发展趋势.尤其政府部门对农村学校建设不予重视,资金几乎全部投放到了县城和主要集镇,导致“城校过度城镇化”和“乡校衰败”的两极分化现象.教育公平要使学生的受教育机会、过程和结果均等[14],从这个角度而言,研究区义务教育学校“两极分化”,非平衡性加大导极的教育不公,有违社会正义,与建设城乡义务教育一体化的理念相违背.

表3 研究区各小学空间覆盖情况统计表Tab.3 Statistical table of spatial coverage of primary school in the study area

图4 安泽县各行政村最近学校示意图Fig.4 The shortest distance of the villages and schools in Anze图5 安泽县各小学校2 km~10 km缓冲区图Fig.5 The map of buffer about each primary school in Anze

3 对城乡义务教育学校发展的反思

3.1 学校布局调整须与乡村社会发展与城镇化进程相联系

全省城镇化每提高一个百分点,农村适龄入学儿童减少10万人以上,所以村校生源减少、城校生源增加将会是一个持续的过程[15].因此学校的布局调整要考虑到当地的城镇化进程.此外,乡村学校承担的教育功能使教育与乡村发展紧密相连,为生长在农村的孩童扎根农村、了解家乡提供了基础条件,在社会主义新农村建设过程中发挥着不可替代的作用,因此对乡村学校的撤并要慎之又慎,毕竟乡村教育的发展不能脱离乡村社会,不能脱离乡村文化,否则乡村教育将无根.故学校布局调整需与促进乡村社会发展相联系.

在进行农村学校布局调整规划时,教育部门应该结合城镇化进程协调好义务教育和县域城镇化水平,应该在学校的规模效益和公平效益间寻找平衡点,切实做到规划先行,加紧落实,保障规划与实际相协调.城镇化先行,如果被撤并学校的村落还未达到或者在未来很长一段时间很难达到较高的城镇化水平,这样的学校就应该考虑保留;在交通不发达的偏远地区的农村,如果已经呈现出空心化,村内留守儿童和孤寡老人居多,发展产业困难重重,应考虑整村搬迁,而不是仅仅撤并学校;对于那些处于城镇化转型的村落,学校布局的设计应将其城镇化的发展、对教育的影响考虑进来,而不是目前县域盛行的“学生减少就得撤校”,一味追求“小学进镇,中学进城”的学校被城镇化.在当前国家大力推进乡村振兴与城镇化发展的背景下,学校布局调整要做到促进乡村社会发展,将具有前瞻性与战略性.

3.2 建立城乡一体化的教育管理和投入制度

城乡二元结构是产生教育不公平的制度原因.在教育管理、教育投入等方面实行城乡两种制度,造成了城乡教育的巨大差距.

在教育管理制度上,农村义务教育“实行在国务院领导下,由地方政府负责,分级管理,以县为主的管理体制”,在教育投入制度上,实行“各级政府分担,经费省级统筹,管理以县为主”的财政体制,显然该投入和管理体制仅能在同一县域统筹城乡教育发展,重心过低,县与县之间、县与市之间无法统筹[16].县级政府可调控资源有限,很多问题县域内根本无法得以解决.因此,在投入水平上的差距,导致了城乡教育存在很大的差异,城市集中了大量的优质教育资源,使得城乡间在义务教育办学水平、教职工待遇和教育质量等方面存在很大差距.义务教育的性质决定了其费用应该由政府提供,并且应该由高层次政府提供,因此构建城乡一体化的义务教育投入体制,应该把“以县为主”改为“以国为主”,这应该成为我国建设城乡义务教育一体化的应有之义.

3.3 建立城乡一体化的优质教育资源共享模式

在城乡教育要素流动过程中,要强化“城市教育反哺农村”的新型农村教育机制.可以采取城镇对农村、城校对村校“一帮一”的帮扶办法,由城镇小学为农村小学提供网络远程教学、教师培训、学校交流等支援,促使城市优质教育资源援助农村.

切实保障农村适龄儿童就近入学的权利,强化办好必要的村小和教学点,在保持其一定数量的前提下,对农村小学和教学点进行合理的区域设置,增加师资力量,对艺体信息等紧缺学科和课时工作量不足的学科,采取“一校定岗,多校使用,就近走教”的办法配置教师;提高农村教师待遇,建设教师周转宿舍,提高教师住房条件,建设教职工文体艺术馆,丰富教师的课余生活;增加教育经费投入,建设标准化小学和教学点,各项教育设施达标配备;建立符合农村教育教学实际情况的教学评估、评价标准,因地适应开发校本课程,保证提升农村小学的教育质量.

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)通过“集中度分析”方法研究县城和乡镇驻地学校的集中化特征,发现县城各项指标的集中度在90 %左右,其他乡镇驻地的各项指标的集中度在50 %左右,远远高于相应区域的常住户数,呈现出县城和乡镇驻地学校集中化的现状,进而导致“巨型校”、“大班额”等问题突出,因此在学校布局调整过程中必须考虑乡村社会与城镇化发展相协调.

(2)计算各乡镇乡村区域学校的空壳率,发现乡村区域有71 %的小学生去外地求学;县政府所在地的府城镇,空壳率达到93 %,“学生进城”乡村学校空壳化,导致“小班额”“麻雀班”乡村学校衰落、农村教育空心化等问题,应建立城乡一体化的教育管理和投入机制,促进各区域的学校协调发展.

(3)使用ArcGIS邻域分析工具,分析距离每个行政村最近的学校,发现安泽县3/4区域的适龄学生均需要到4 km以外的学校就读,而乡村区域交通不便,寄宿便成为这部分学生的必然选择,为追求优质的教育资源,其选择到县城或乡镇驻地就读,导致城乡教育非平衡化,“两极分化”明显,这与城乡教育一体化的建设相背离,应建设城乡一体化的优质教育资源共享模式.

4.2 讨论与建议

(1)本文通过ArcGIS邻域分析工具,分析距离每个行政村最近的学校,但这仅是空间直线距离,在实际的学校布局中,可以建立学区划分、地形与人口分布、交通服务等地理空间数据库,通过GIS几何网络分析工具,研究学校与居住地的最短路径,将学生上下学步行单程时间控制在40 min以内或者为寄宿学校规划校车,最大限度地保障各学校空间可达性和农村学龄儿童就近上学的权益.

(2)随着城镇化进程的发展,农村人口大量迁往城镇,村校的撤并不可避免,义务教育学校的空间分布逐渐稀疏也是必然趋势,但这与义务教育就近入学的原则相背离,为了避免“空壳校”、“麻雀班”造成的教育资源浪费,教育质量低下等问题的出现,在学校撤并时考虑乡村发展与城镇化进程的同时,可以考虑对落后偏僻的村落进行移民,通过集中化管理,保障各区域的义务教育均衡发展.