上海智慧地铁的研究与实践

刘纯洁

(上海申通地铁集团有限公司,201103,上海∥总工程师)

随着云计算、大数据、物联网、人工智能等技术的飞速发展,人类迎来了第五次工业革命,同时也为智慧地铁的发展插上了腾飞的翅膀。近年来,我国的城市轨道交通智慧化应用正处于不断探索、创新的过程中,扫码过闸、生物识别、移动互联网等技术的应用在为乘客带来了全新乘车体验的同时,也提升了运营管理、维护管理的质量与效率。

上海地铁在转型发展中积极推动“智慧地铁”的建设,主动适应城市轨道交通工程建设规模化、融资方式多样化、线网布局网络化、运输制式多元化、运营方式智能化、支撑技术信息化等发展新态势,实现资源整合、模式创新、效能优化,以进一步提升服务水平,助力上海城市轨道交通快速发展。

1 研究背景

1.1 科技创新强国

创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。国家要求要瞄准世界科技前沿,强化基础研究,实现前瞻性基础研究、引领性原创成果的重大突破。因此,加强应用基础研究,拓展实施国家重大科技项目,突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的创新,可为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字强国、智慧社会提供有力支撑。

由此可见,实施科技创新是我国下一阶段发展的重大战略。轨道交通作为大城市交通的核心力量,为配合在国家层面大力推进并支持科技创新,可以通过智能化、智慧化的创新应用带来新的发展。

1.2 智慧城市与智慧交通

智慧城市是“互联网+”下的城市发展新趋势。智慧交通是智慧城市的重要构成,在极大提高交通运输效率、保障交通安全和改善交通环境的同时,更能提高资源的利用效率。国家中长期科学和技术发展规划纲要对交通运输智能化提出了以下要求:“以提供顺畅、便捷的人性化交通运输服务为核心,加强统筹规划,发展交通系统信息化和智能化技术、安全高速的交通运输技术,提高运网能力和运输效率,实现交通信息共享和各种交通方式的有效衔接,提升交通运营管理的技术水平,发展综合交通运输。”

地铁在城市交通中扮演着越来越重要的角色,地铁的智慧化程度与服务水平将直接影响智慧交通的能力,为此,应从支撑智慧城市、智慧交通的层面,大力推动智慧地铁的建设与创新。

1.3 上海城市轨道交通现状

上海有着我国规模最大的城市轨道交通网络。如图1所示,截至2018年底,上海城市轨道交通全网络运营线路总长达到705 km(含磁浮线29 km),车站数增至415座,换乘车站增至57座。2017年,上海城市轨道交通的线路运营长度已位居世界第一,全年客流量20.38亿人次,位居世界第三。

随着城市轨道交通线网的不断扩展和延伸,客流的压力也逐渐激增。上海城市轨道交通的公共交通出行占比从2000年的5%不断增长到2018年底的63.4%(不计出租车的出行量)。目前,上海城市轨道交通网络日均客流量已超过了1 000万人次。2019年3月8日,单日最高客流量达到了1 329.4万人次。轨道交通已经成为了上海市民、游客出行首选的公共交通工具。

近年来,全自动运行、扫码过闸、基于建筑信息模型(BIM)的建设管理平台,以及上海轨道交通网络运营调度指挥大楼、上海轨道交通行业数据中心等项目的陆续建设与投用,为上海轨道交通超大规模网络运营管理提供了新的途径[1]。上海城市轨道交通需要抓紧智慧城市的发展机遇,在智慧城市、智慧交通的大框架下,发展好智慧地铁,通过质量引领来保持行业先行优势。

图1 上海城市轨道交通运营里程、日均客流量及公共交通占比发展情况

2 智慧地铁的定义

智慧地铁已受到轨道交通业界的高度关注。业内在对智慧地铁的不断探索实践中,逐步完善了对智慧地铁的全面认知。智慧地铁是以保障地铁全局安全、提高运输效率、改善经营效益和提升服务质量为目标,采用物联网、云计算、大数据、人工智能等技术,提升全息感知、实时分析、科学决策和精准执行的能力,打造业务智能联动、配置智慧资源的地铁运输及服务系统。

上海地铁经过多年的研究与实践,总结提炼出用“SMART”来注释智慧地铁的基本特征。

(1)S——状态感知(State perception):通过应用智能传感、视频分析等智能感知技术,实现对轨道交通全生命周期内的各类设施设备、环境、客流、工作人员等对象的群体智能主动感知与发现。

(2)M——数据管控(Data management):汇聚轨道交通内各类实时数据、静态数据、业务执行数据等,对数据进行抽取、清洗、加载等处理,实现智慧地铁的业务全数字化。

(3)A——自动诊断(Automatic analysis):应用大数据智能分析与决策技术、多源异构数据融合、设备健康诊断等手段,对地铁运行数据进行深度分析挖掘,为地铁建设、运营、维保等提供科学决策依据。

(4)R——业务闭环(Route loop):通过大数据智能分析诊断的结果,实现轨道交通各类事务性作业及管理的协同自动化、流程可视化、业务规范化。

(5)T——持续进化(Tenacious evolution):先期利用专家系统等软件实现自动诊断、智慧工单等功能;随着数据、案例等的积累,通过人工智能技术开展自学习、自进化,持续提高智慧地铁的智能化水平。

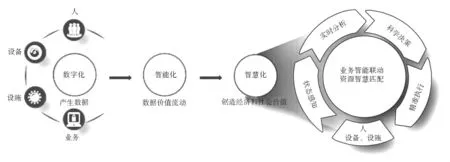

如图2所示,智慧地铁是一个渐进的过程,是一个从对象数字化到执行智能化、到最终实现决策与联动智慧化的发展过程。智慧地铁并不是一个新建的系统,而是通过研发、引入其他领域的新技术,结合地铁的业务特点与业务场景,对既有地铁业务进行智慧化赋能的过程,最终实现地铁各类业务的服务质量与执行能力的提升。

图2 上海智慧地铁发展过程及其特征

3 智慧地铁建设目标

为适应新时代的高质量发展要求,贴合上海建成全球卓越城市的发展需要,适应城市轨道交通超大规模网络的建设运营要求,上海地铁从超大规模网络运营下的业务痛点与需求出发,以“安全、服务、效率、效益”4个维度作为智慧地铁的建设目标。在我国科技创新的浪潮下,各类新技术与突破不断地涌现,但智慧地铁建设不应为了“智慧”而智慧,必须以“安全、服务、效率、效益”这4个维度指导各类智慧化应用试点及建设,并客观地评估各类应用的建设需求。在此基础上,融合信息化和自动化技术,构建智能感知、智能联动的能力,用数据驱动地铁业务的执行力提升,支撑上海地铁网络的可持续发展。

3.1 提高安全可靠度

地铁运营的首要目标就是安全。地铁运营应在确保列车准点运行的前提下,保障乘客乘车、列车及设施设备运行的安全。基于物联网设备、视频监控、移动应用、远程监控等技术,实现施工现场的安全预警、文明施工、异常行为监控、安全检查等;通过各类设备的状态感知,利用大数据技术,提高列车、车站等关键运营设施设备的运行安全可靠度,实现设施设备从故障修向状态修的转变;对轨道交通运行环境实施监控,通过物联网技术监控各类机房的实时环境,避免灾害发生;针对高架车站实现局部灾害天气的实时预警与趋势研判;对地铁空间内的人员安全进行全局监视,对列车驾驶员等关键岗位人员工作状态进行判别;通过视频模型与人脸识别库的搭建,对乘客异常行为进行全局监控与告警;实现突发事件的快速定位与处置、大客流的提前感知,保障广大乘客的出行安全与地铁运行安全。

3.2 提高服务水平

乘客是地铁服务的主体。地铁拥有庞大的地下空间,已不仅仅是乘客搭乘交通工具的场所,更是人们生活、娱乐等的场所。通过智慧地铁的建设,可实现并提高基于出行链的不同人群的差异化、全方位出行体验。通过智能探测技术,实现乘客的被动式无感安检;通过智慧视觉的应用,以及乘客诚信票务体系的建立,乘客可快速进出费区;在乘客乘车前后,综合人工智能、语音识别、大数据分析等的应用,乘客从被动式的信息接收转变为主动式的智能问询;利用车站Wi-Fi与无线互联网的承载,基于乘客个人的用户画像,拓展出行全过程的导乘、导游、导吃、导读、导购等体验;通过客流、温度、PM2.5等数据的全息感知与环控系统的自适应,实现车站、车厢环境的智能调节,提高乘客的舒适度体验,切实提高服务水平。

3.3 提高生产效率

地铁车站数量众多,设施设备种类多样,往往需要大量的人力、物力去支撑地铁业务的开展。基于BIM技术的施工信息化管理,利用BIM的特点,结合工程筹划、验工计价等业务,可缩短施工周期,提高项目建设管理的效率;通过移动互联网技术、物联网技术、通信技术的结合,在车站、机房、基地等地实现各类智能化的巡检、巡更工作;通过各类现场设备与客流的实时状态感知,实现车站运作状态可视化、运行自动化,提升地铁业务的执行效率和效能;语音识别模块与传统自动购票机、智能问询机器人的结合应用,可减少车站客服人员的配置;传统车站工作区域的巡检业务往往需要投入一定的人力与工作时间,通过移动应用的开发与智能终端的使用,可实现车站巡检业务的全过程监控与数据采集;利用机器人技术,通过视频分析、人工智能、机器人技术的结合,更可采用专用巡检机器人的方式彻底取代工作人员,以提高生产作业效率。

3.4 提高经济效益

城市轨道交通在大规模建设阶段面临巨额的投资压力,在建成的城市轨道交通线路运营与维护阶段,同样面临巨额的资金压力。在设施设备管理方面,运用物联网技术,实现设施设备的智能仓储,减少人力成本的支出;利用互联网+、大数据分析、人工智能等新兴技术,提高设施设备全生命周期的可用性,减少设施设备的故障率,优化备品备件的使用周期;在运营效率方面,结合大数据分析与人工智能,优化司机排班与列车自动进出库等作业;在车站、列车的运行过程中,环境控制系统采用智能变频的方式来动态调节环境,可起到节能降耗的作用;利用大数据技术,建立完整的轨道交通建设、运营、维保等业务板块的指标体系,通过数据分析有效控制成本与投资。

此外,在提升生产效率和乘客服务的同时,应充分考虑经济效益,尽量保证“效率”、“服务”与“效益”之间的平衡。要客观地评估哪些智慧化的应用可以提高经济效益,哪些应用是需要去评估和衡量经济效益的,否则将导致效益的负增长。

4 上海智慧地铁架构

4.1 总体架构

智慧地铁建设,应通过技术层面的智能技术应用和业务层面的联动融合,共同推动上海地铁整体管理能力的提升。智能技术应用,指人脸识别、图像识别、语音识别、大数据分析、人工智能、机器人等各种智能技术在城市轨道交通各业务领域的应用,以提升业务执行的安全和质量。业务联动融合,指实现数据驱动业务,一个业务的执行状态或执行结果直接触发其他业务的执行或执行方式,从而提升业务执行的效率和效益,典型场景如用于业务联动的一键操作等。

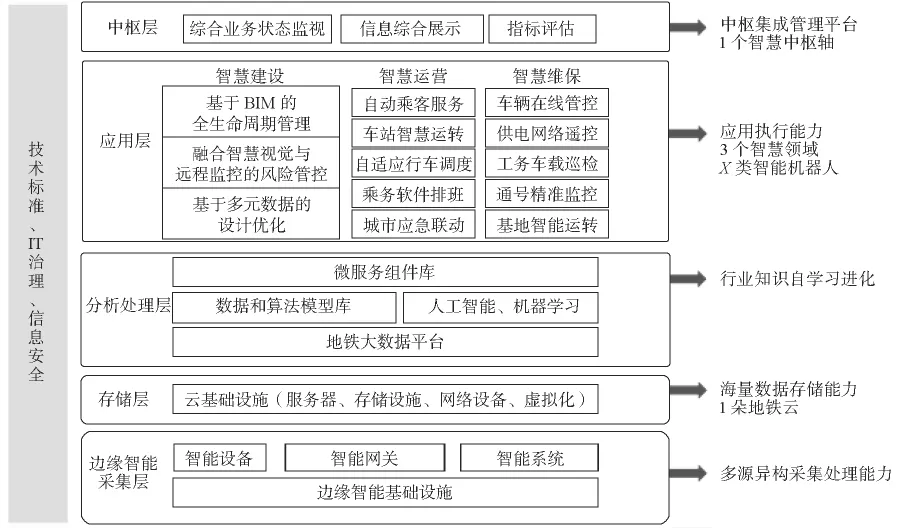

上海地铁以“管理规范、推进有序、成本可控、资源共享”的IT治理理念为指导,以统一的标准规范和安全策略为保障,构建“1个地铁中枢集成平台、1个地铁云、3个智慧领域、4层架构、X类智慧设备”为架构的“1 轴”、“1 云”、“3 域”、“5 层”、“X 类”智慧地铁框架,如图3所示。

(1)“1轴”:建设1个地铁中枢系统,提升地铁行业知识沉淀能力,全方位、多维度地综合展示智慧地铁的全貌。

(2)“1云”:建设1朵地铁云,包括海量存储和计算平台、数据资源平台、IT服务平台等。

(3)“3域”:在应用层建设3个智慧领域,从智慧建设、智慧运营、智慧维保3个方面提升业务执行能力。

(4)“5层”:建设5层智慧地铁技术架构体系,包括采集层、存储层、分析层、应用层、中枢层。

(5)“X类”:X类智能设备,如巡检设备、值班设备、售票设备、客服机器人等。

4.2 建设思路与方法

智慧地铁的建设应以智慧化目标为需求导向。智慧化的应用从地铁传统的“业务驱动”,通过海量数据的综合分析、研判从而转变为“数据驱动”。因此,智慧地铁的建设思路应以“数据”为核心,通过两化融合、云边协同的方式,构建智慧地铁技术架构的5层信息化体系,分别为采集层、存储层、分析层、应用层、中枢层。

(1)采集层:通过构建数字化、自动化技术体系,完善业务数据,夯实数据基础,提升对设备、人、环境、系统等的感知能力,更准确、及时地认知业务。数据采集层应充分考虑边缘基础设施的数据安全性、数据实时性、响应性与网络通信的可靠性。

(2)存储层:通过大数据综合分析与人工智能算法,建立具备海量数据存储与处理能力的智慧地铁云。在建设过程中,应在前期设计时考虑构建一个安全、高效的信息化网络架构[2]、软硬件基础架构、统一标准的运行环境,以提高随业务迭代更新而随之变化的横向扩展能力。

(3)分析层:基于智慧地铁海量数据,建立科学的大数据体系,搭建智慧地铁大数据分析平台。同时引入先进的人工智能、机器自学习的通用服务模块,通过业务的自我进化,实现管理提升。数据分析层的建立应模块化、模型化和软件化,构成数据-信息-知识-决策的闭环,完善数据驱动能力,形成综合研判、多业务智慧联动。

(4)应用层:立足于城市轨道交通现有业务架构和应用架构,通过各业务应用体系的功能完善和智慧赋能,建立一系列新的智慧化应用,提升业务执行和服务的能力。智慧化应用的建设,仍然要以智慧地铁的目标出发,充分研究业务能力的提升与可达到的智慧化水平,并应在相应的试点后进行分析与后评估。

(5)中枢层:服务于智慧地铁的监管与决策,可提供各业务板块直观的状态监视、信息综合展示、运行状态评估、分析结果与科学的辅助决策信息,最终达到业务状态数字化、行业经验模型化。中枢层应具备完整且完善的业务状态评价体系,并可提供相应的决策信息,形成完整的智慧地铁业务闭环。

图3 上海智慧地铁技术架构

5 上海智慧地铁应用实践

上海地铁在最近几年中,先后采用了物联网、大数据、移动互联网、人工智能等技术,在地铁的建设、运营、维保等业务中,探索了一系列的创新试点应用,因而对智慧地铁有了更深层次的理解,并形成了一套适合上海城市轨道交通的智慧地铁体系。上海智慧地铁由智慧建设、智慧运营与智慧维保3大应用板块构成。

5.1 智慧建设

(1)基于BIM的全生命周期建设管理平台:以城市轨道交通BIM为核心,结合建设管理的业务需求,利用BIM的特点,实现从方案设计、设计协同、工程校验、工程筹划优化、现场实时信息管理、动态投资控制、设备信息查询、维护保养等全生命周期的建设管理。

(2)融合智慧视觉与远程监控的风险管控:建立全球眼系统,通过视觉智慧的图像分析手段,实时掌握施工现场的情况,对施工人员进行有效的管控,并针对人员的异常行为进行安全预警;基于建设项目的远程监控及状态感知,研究建设风险和质量管控体系,对施工现场的安全防护、工程质量进行实时的监视与分析[3];基于移动应用的文明施工平台,对施工现场的设备、人员、材料等对象进行现场作业的安全检查、质量管理、考评管理,以进一步提高施工现场的安全管控能力、监督管理力度和工程建设效率。

(3)基于多元数据的设计规划:利用手机信令数据、城市外部数据等,结合长三角一体化建设和上海城市总体规划,在建设项目前期,利用大数据分析技术综合多元数据,对车站的设置类型、设计方案、换乘设计、客流量估算等进行设计与预测,并指导工程的前期设计与规划。

5.2 智慧运营

(1)乘客自主服务:利用语音识别、图像识别、体感等技术,引入客服机器人、交互屏等智能设备,为乘客提供如车站概况、站内设施、便民服务、路线推荐、站内导航等信息的问询和查阅服务;增加乘客进站、出站手段,推行手机扫码过闸的全覆盖,推广长三角公共交通二维码互联互通;完善自动售检票系统,引入生物特征识别、语音购票等新型智能购票方式。

(2)智慧车站运转:基于车站人员管理、设施设备管理、客运管理等三大业务板块,利用Wi-Fi嗅探、大数据分析、语音识别、二维码、视频识别等技术,实现自动开关站、车站无人巡检、客流状态自动感知、预案自动触发与执行、运营信息主动推送等一系列智慧化应用,以进一步提升上海地铁运营管理的安全等级和反应能力。智慧车站将形成上海地铁的车站运行模式的新标准,并进一步推广至全网络所有车站。

(3)自适应行车调度:根据客流高峰与低谷的预测,结合车辆运输、运载能力,及时、动态地调整运力,提高运营管理效率;推进客运和行车的联动,实现运营组织的高效协作;推广地铁全自动运行模式,提升行车安全性。

(4)乘务软件排班:优化乘务组织与列车司机状态评价;基于行车实时调整的值乘任务与调度优化方法,优化乘务任务匹配方案;优化乘务轮转,智能化编制乘务计划;通过智慧视觉分析的方式,实时判断司机、客服人员的工作状态,保障运营安全与服务水平。

(5)智慧城市联动:建立与上海“智慧城市”的数据共享和实时互通,形成与公安、消防、水务、供电、通信等部门的联动,实现公共资源的合理配置,保证重大突发情况下可作出快速和妥善的响应。

5.3 智慧维保

(1)车辆在线管控:利用视频分析技术,对出入库车辆的状态进行识别与监视;通过先进的通信技术,实时监视车辆运行状态,及时提供报警信息以及远程处置支持;对车辆历史数据进行跟踪和挖掘,为实现状态修提供支持;配合移动巡检系统及鹰眼系统,实现人工检查环节的电子化。

(2)供电网络遥控:通过物联网、网络通信技术,实现对网络电力运行状况的实施监视与遥控;利用视频分析技术,对电力设施、电力用房等关键部位进行实时监视与预警,保障全网行车安全。

(3)工务车载巡检:通过在轨检车、探伤车等专用车辆上增加车载传感器、物联网设备,采用视频分析、大数据分析等手段,实现轨道、隧道状态的持续跟踪与预测,对故障进行快速定位与处置。

(4)通号实时精准监控:开展通信系统指令和业务传输状态、各场景下通信业务的实时监控,并精准故障定位;对信息系统,在深度整合传统维护监测系统和基于通信的列车控制(CBTC)维护支持系统的基础上,全面实现信号设备的状态采集、获取和存储,构建信号系统设备维护数据信息中心,为故障智能诊断、预警分析、维修维护策略提供准确、全面的数据支撑。

(5)基地智能运转:面向基地的“维修、安全、物流、环境、生活”等主要业务体系,以自动化、信息化专业为切入点,通过物联网、通信、信息化平台的开发,实现车辆基地的全局监控、智能化运转。

6 结语

智慧地铁可以为乘客提供最优出行规划、智能票务服务、交互式信息查询以及商业生活接口等全新、便捷的出行体验,同时可为地铁运营实现客流预警、行车调度、故障维修、安全保障等综合运维管理提供智时代技术支撑。通过建设智慧地铁,运营管理者可以大大提高轨道交通业务执行效率与质量,同时可有效地控制成本,为乘客出行提供个性化的便利与服务。今后,融合多种新兴技术、发挥多方优势的城市轨道交通的智能化发展,将能更好地提升城市轨道交通的社会效益与经济效益,支撑智慧城市建设。