胶轮导轨电车对厦门市快速公交1线运能改造的适应性分析

周小斌

(中铁第四勘察设计院集团有限公司430063,武汉∥教授级高级工程师)

厦门市快速公交(BRT)系统全程为专用车道,不受红绿灯影响,平均运行速度达到了38 km/h(相当于当地常规公交运行速度的3倍),发车准点率高达99.5%,现已成为市民出行的重要交通工具。厦门市BRT系统客流增长速度非常快[1],客运量从2008年开通时的单日2.5万人次,发展到如今日均32万人次,年均客运量超过1亿人次。BRT系统以占厦门全市不到8%的公交车辆,承担了近15%的公交客运量,具有高效、准点、安全、便捷、舒适等优势。

1 厦门市BRT系统运营现状

1.1 现有运营线路

厦门市BRT系统已开通运营6条快线(见图1),其中:快1线由第一码头站到厦门北站,长度35.7 km;快2线由第一码头站到同安枢纽站,长度44.9 km;快3线由第一码头站到前埔站,长度10.8 km;快5线由前埔站到厦门北站,长度29.3 km;快6线由前埔站到同安枢纽站,长度38.5 km;快7线由洪文站到开禾路口站,长度9.0 km[2]。

图1 厦门市BRT系统线网示意图

1.2 既有车辆及定员

厦门市BRT系统目前主要有两种型式车辆:12 m长车型和18 m长车型。这两种车型均为厦门金龙客车厂生产的内燃车辆,使用柴油。其中:12 m长BRT车辆尺寸(长×宽×高)为11 980 mm×2 550 mm ×3 190 mm,最大额定载客量95人(含驾驶员);18 m长BRT车辆尺寸为17 900 mm×2 550 mm×3 030 mm,最大额定载客量160人(含驾驶员)[3]。截至2018年10月,厦门市BRT系统配置247辆(含备用)BRT车辆,其中12 m长为144辆,18 m长为103辆。每辆车标配2名司售,整个运营配置司售约500人。

1.3 现状客流及运能测算

根据2010年—2015年客流统计数据,厦门市BRT系统的年客流量从2010年的7 607.8万人次增加到2015年的1.2亿人次,年平均增长率为9.8%。目前,厦门市BRT系统的日均客流量约为32万人次,单日最大客流量达到38万人次;最大客流出现在工作日早高峰时段,高峰最大断面客流达到1.44万人次/h,出现在龙山桥站—卧龙晓城站区间下行方向。在此区间内有BRT 1、2、3、7等4条线同时运行,根据各线最大运能测算,在龙山桥站—卧龙晓城站区间BRT运能合计为1.37万人次/h,已不能满足乘客出行需求。

厦门BRT 1线(以下简为“快1线”)的客流量最大,2018年1~10月快1线共运送旅客7 845万人次,占BRT总运送旅客人数的80%。快1线客流高峰时段潮汐现象明显。高峰时段部分区段由于车辆到站时已经满载或趋近满载,站台及车厢内过度拥挤,乘客上下车困难,从而导致车辆停站时间延长,大量乘客滞留站台,甚至出现车辆超员载客仍不能满足客流出行需求的情况。因此,急需提高厦门快1线的运能。

2 快1线改造方案探讨

2.1 快1线的线路条件

快1线线路条件为:正线最小平面曲线半径150 m,正线最大坡度34‰,设计速度60 km/h。

2.2 系统制式选择

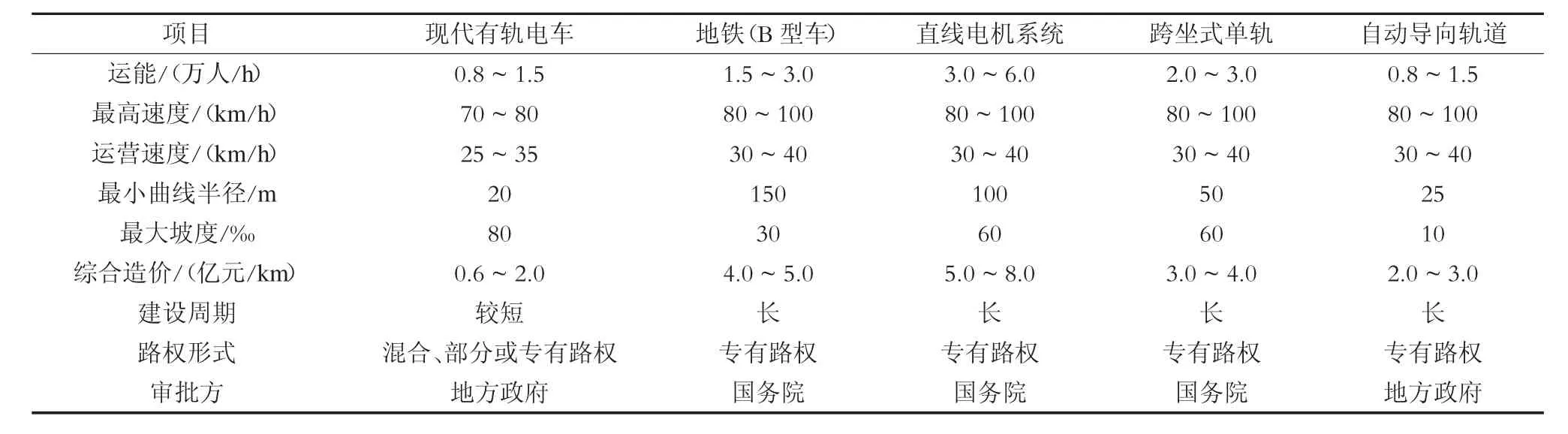

根据快1线建设时预留的条件,结合线路客流现状,若进行线路改造,可选有轨电车、地铁(B型车)、直线电机系统、跨坐式单轨、自动导向轨道(APM)等系统制式。各种系统制式具体参数见表1。

表1 各种系统制式基本指标比较表

从既有改造工程工作量、车辆能耗、噪声振动、设备国产化、工程造价、社会影响等进行研究,快1线如要升级成直线电机系统、地铁(B型车)、跨坐式单轨及APM等系统制式,均需进行既有桥梁改造、部分房屋拆迁、站台改造等工作,投资量大、工期长,改造期间既有线路必须停运,且审批流程复杂,因而升级成上述系统制式的可操作性不高[4]。

与常规的BRT相比,现代有轨电车属于低中运量公共交通,在运能及运营速度方面更具优势[5-6],可以填补大运量轨道交通和常规道路公交之间的空白。快1线若采用有轨电车系统,则改造工作量小、对既有线路运营影响低、投资少,可操作性强。因此,快1线改造拟采用现代有轨电车系统制式。

2.3 车辆选型

从世界范围的应用来看,有轨电车车辆主要分为两类:一类是单导向轨式胶轮导轨电车(以法国Translohr胶轮车辆为代表),另一类是双走行轨式钢轮有轨电车。

2.3.1 胶轮导轨电车

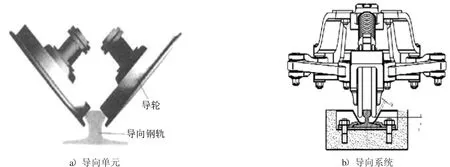

胶轮导轨电车系统由类似道路的行车道和一条引导车辆运行的特殊导轨组成。车辆走行系统与汽车一样为橡胶轮胎,导向轮在导轨的限制下引导车辆运行[7]。法国劳尔公司的Translohr系列单导向轨式胶轮导轨电车的第一条线路于2006年在法国投入运营,目前已在法国克莱蒙费朗、圣德尼-撒塞雷,意大利帕多瓦、威尼斯-美斯特、拉蒂纳,以及我国天津、上海等多个城市已投入使用[8]。劳尔有轨电车的导向系统由导向轨、导向单元(V形导轮)等组成。导向轨采用特殊断面形状钢轨固定在混凝土道床内。导向单元由两个倾斜的导轮组成,与导轨成45°角接触。图2 a)和图2 b)为青岛四方公司生产的有轨电车的导向系统,由导向轨、导向轮等组成。

图2 单导向轨式胶轮导轨电车的导向系统

2.3.2 钢轮有轨电车

钢轮有轨电车采用独立旋转车轮转向架作为走行部分,靠走形钢轨导向,类似地铁。钢轮有轨电车在世界范围内广泛应用。

2.3.3 制式比选

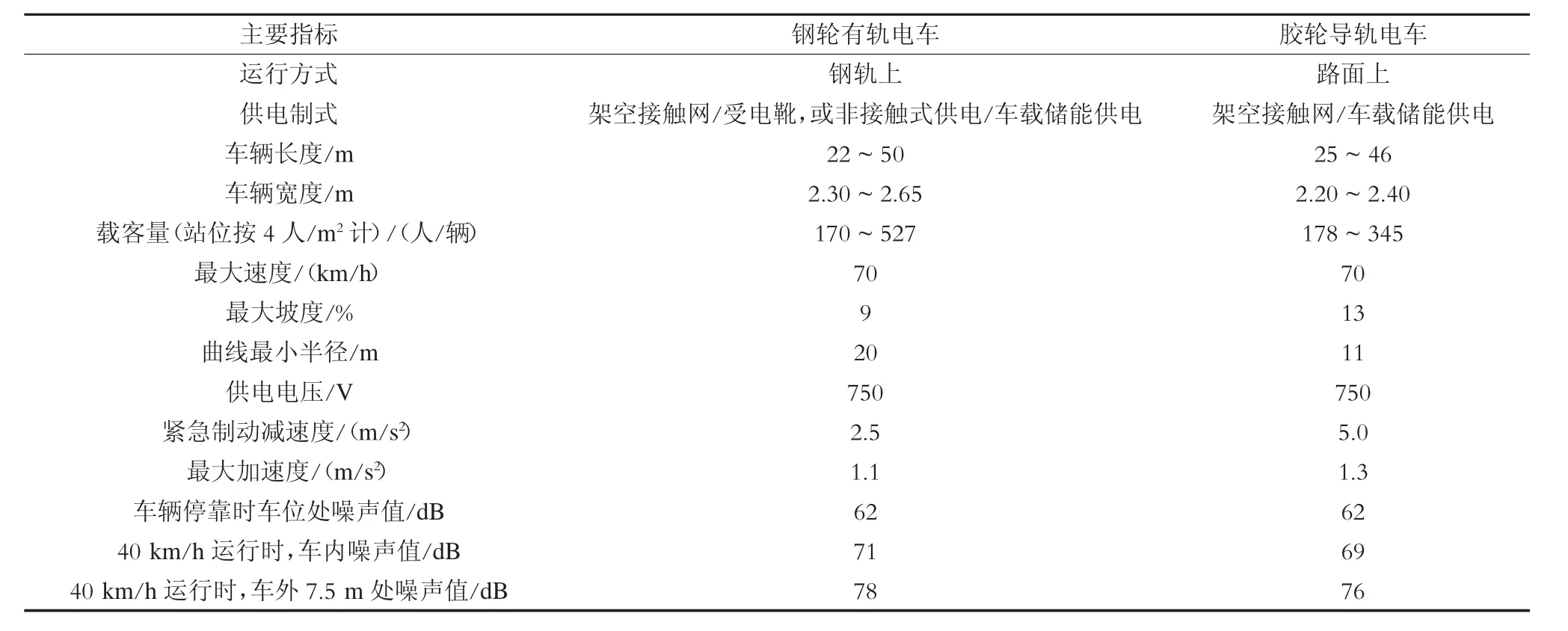

胶轮导轨电车和钢轮有轨电车的主要指标对比详见表2。

表2 钢轮有轨电车和胶轮导轨电车的主要指标对比分析

通过比较两种有轨电车可知:钢轮有轨电车车内空间、载客量比胶轮导轨电车大;钢轮有轨电车受转向架、钢轮钢轨摩擦性能限制,在爬坡、转弯、加速、减速等方面的性能不如胶轮导轨电车;两种电车的车内、外噪声比较接近。

对于胶轮导轨电车,胶轮承担整个车辆的质量,中间导轨为车辆运行时提供导向,对运行道路的路面厚度要求仅30 cm;而钢轮有轨电车则需铺设两条钢轨,其道床厚度一般为500~700 cm[9]。因而,采用胶轮导轨电车对厦门市BRT既有线路路面的改造量更小。

厦门市为国内知名旅游城市,尤其是岛内风景更为优美。根据相关要求,岛内段不可采用架空接触网供电。因此,钢轮有轨电车与胶轮导轨电车均需采用超级电容、蓄电池等车载供电方式,以满足需求。

2.3.4 造价比选

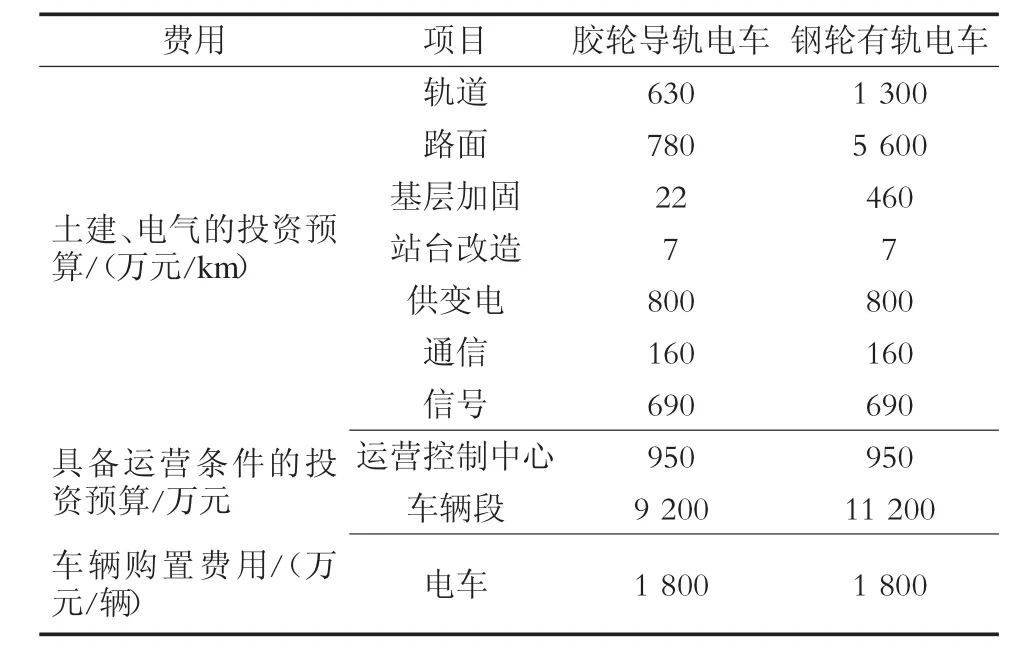

从土建、电气、控制中心、车辆段、车辆购置费等方面对改造费用进行估算。胶轮导轨电车在轨道、路面及基层加固等方面与钢轮有轨电车相比有着较大的优势,改造费用低,具体对比见表3。

2.3.5 比选结论

综上,从动力性能、改造工程量、投资等方面考虑,胶轮导轨电车在最小曲线半径、最大坡度、运行加速度、紧急减速度等方面具有优势,改造路面工程量小,在改造工程施工时不需要中断BRT运营,是厦门市BRT系统改造制式选型的优选方案。

表3 胶轮有轨电车和钢轨有轨电车的投资估算对比分析

3 改造适应性分析

3.1 道路改造

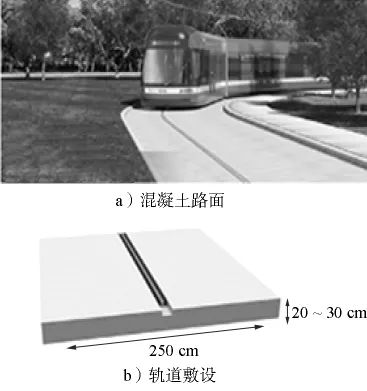

以既有的快1线为基础,在既有道路和桥梁路面下挖深度30 cm内进行小幅路面开槽,并安装预制混凝土块及轨道(见图3)。改造不会影响道路和桥梁原有的承载能力、耐久性、舒适性、安全性、稳定性等性能[9]。

图3 胶轮导轨电车道路及轨道敷设示意图

改造工程可采用倒边施工,分为左侧道路施工、右侧道路施工、中间道路施工3个阶段。非施工道路可容纳2辆BRT车辆同时行驶,同时为BRT车辆划分临时双向车道。

路面改造工程包括:路面开槽、安装混凝土预制块等。采用在夜间空窗期路面施工,改造速度可达到110 m/d,改造工期约为10个月。

3.2 车站改造

6模块导轨电车长度为46 m,4模块导轨电车长度为32 m。车站长度为60 m,可满足高峰时段2辆4模块车辆连挂运行,前后车门最大间距小于58 m。因此,车站只需在原有BRT车站基础上进行简易改造,无需加长站台,施工量小,改造过程对现有公交系统影响也很小。

3.3 供电系统改造

针对快1线的改造,推荐2种供电模式。岛外段、岛内段拟分别采用接触网供电、无接触网供电。

(1)接触网供电:胶轮导轨电车供电系统采用10 kV分散式供电,牵引网采用750 V架空接触网,牵引降压混合变电所采用箱式牵引降压混合变电所。

(2)无接触网供电:利用超级电容+蓄电池的储能系统,能够保证胶轮导轨电车在接触网断电或者无接触网的路段正常行驶3 km。BRT线路的站间距较小,可将充电装置设置于改造后的车站内,对站内现有的基础设施影响小,在乘客上下车期间即可完成车辆充电。