清洁手术围手术期抗菌药物预防应用规范化管理效果评价

李静,高赟赟,鹿艳,曲梅花

(a陆军第八十集团军医院药剂科,潍坊 261021;b潍坊医学院,潍坊 261021)

目前在全球范围内,各国在不同程度均存在抗菌药物不合理应用的情况[1-4]。根据WHO(World Health Organization,世界卫生组织)的监测报告公布,全球平均约占30%的住院患者使用抗菌药物,其中预防用药占抗菌药物用药比例约33%,特别是术后的预防用药率高达93.4%[5]。围手术期预防性应用抗菌药物的不合理情况较为严峻[6],主要表现为抗菌药物在外科领域预防性应用的范围有所扩大、清洁手术预防性应用抗菌药物的比例居高不下[7]。

卫办医政发〔2009〕38号文件中明确规定:“重点加强Ⅰ类切口手术预防使用抗菌药物的管理和控制,改变过度依赖抗菌药物预防手术感染的状况”[8]。本文以清洁手术患者的出院病历为研究对象,调查和分析某三级甲等医院在实施规范化管理前、后清洁手术预防使用抗菌药物的合理用药情况,评价围手术期抗菌药物管理和干预措施的效果,为制定有针对性的抗菌药物规范化管理措施提供依据,从而促进围手术期抗菌药物预防性应用的合理性。

材料与方法

1 研究对象

本次研究数据来源于解放军第八十九医院病案管理系统。根据医院实施抗菌药物临床应用规范化管理开展时间,采取整群抽样的方法,选取2016年1~3月清洁手术出院病例为规范化管理干预前组(简称干预前组),选取2016年10~12月清洁手术出院病例为规范化管理干预后组(简称干预后组),监测指标包括患者基本情况,如住院号、性别、年龄、住院时间等;手术一般情况,如手术名称、手术切口等级、手术时间等;抗菌药物使用情况,如是否使用抗菌药物、药品名称、用药指征、首剂用药时间、品种选择、用药疗程等;术后感染情况以及使用科室和医师等。

2 干预方法

①行政管理:医院成立抗菌药物临床应用专项整治工作组织机构,由业务主管副院长、医务处、药剂科、质控科、疾病预防控制科、检验科、信息科等部门负责人和具有相关专业高级技术职务任职资格的专家组成,负责此次专项整治的具体实施。②健全制度:修订《围手术期抗菌药物预防性应用管理制度》《清洁手术围手术期抗菌药物使用处方点评制度》《抗菌药物分级管理规定》等。③监督管理:专项整治工作管理小组每月对各专项检查小组的工作开展情况进行汇总、讲评和通报;制定《八九医院抗菌药物临床应用管理考核奖惩制度》,明确科主任为科室抗菌药物合理用药管理工作的第一责任人,将抗菌药物管理作为科室、医师的绩效考核依据,确保整治工作取得实效。④软件系统升级:更新“合理医疗精细化管理平台”数据库,设置医师的抗菌药物使用权限,有效减少临床医师越级使用抗菌药物的现象。⑤宣传培训:积极开展抗菌药物相关理论授课,将培训内容列入每季度的业务考试中,提高临床医师的合理用药意识。⑥临床药师参与:临床药师负责抗菌药物临床应用的数据统计、病历点评和监控指导工作,参与科室查房、病历会诊、合理用药培训等,为临床医师提供更加有效的用药指导。

3 围手术期用药合理性评价标准

根据国家卫生健康委员会《抗菌药物临床应用指导原则》(2015版)、《围手术期预防应用抗菌药物指南》和《清洁手术围手术期抗菌药物使用处方点评制度》制定清洁手术围手术期抗菌药物预防性应用合理性评价标准,具体内容见表1。

表1 清洁手术围手术期抗菌药物使用的合理性评价标准

4 统计分析

利用Excel建立数据表,采用双输法录入数据以确保准确性。应用SPSS 18.0软件进行统计分析,其中平均年龄等计量资料采用两样本均数差别比较的t检验,t<1.960则P>0.05,认为差异无统计学意义。病例构成比、抗菌药物预防使用率等计数资料采用x2检验,x2>3.84则P<0.05,认为差异有统计学意义;x2<3.84则P>0.05,认为差异无统计学意义。

结果

1 清洁手术病例一般资料

1.1 病例数

本次研究共收集清洁手术病例1525份,其中干预前750例、干预后775例。在干预前组中,无适应证病例275,有适应证病例475;在干预后组中,无适应证病例260,有适应证病例515。经统计分析,病例构成并无明显差异(P>0.05)。具体结果见表2。

表2 干预前、后两组的手术病例比较

1.2 清洁手术患者基本情况

经过t检验和x2检验,在清洁手术病例中干预前、后两组间的患者年龄、性别、感染高危因素、手术时间方面比较差异均无统计学意义(均P>0.05),可见两组资料具有可比性。具体结果见表3。

表3 清洁手术患者基本情况

2 用药分析

2.1 清洁(Ⅰ类)切口手术抗菌药物预防使用率

从清洁手术预防用药数据分析看,干预前、后组具有预防使用抗菌药物指征的病例数分别为475例(占比63.33%)和515例(占比66.45%)。经统计分析,干预前、后具有预防使用抗菌药物指征的病例数差异无统计学意义(P>0.05)。干预后组中实际预防使用抗菌药物的病例数显著下降,干预前、后的清洁手术抗菌药物预防使用率从78.67%(590/750)下降至62.45%(484/775),有显著下降的趋势(P<0.01)。具体结果见表4。

表4 干预前、后清洁手术围手术期预防使用抗菌药物的情况

2.2 清洁手术预防使用抗菌药物合理指标

如表5所示,干预前、后的清洁手术抗菌药物使用合理率由182例(24.27%)提高至596例(76.90%);清洁手术患者预防使用抗菌药物品种选择合理率由132例(22.15%)提高至425例(87.27%);清洁手术抗菌药物预防使用适应证选择合理率由484例(81.21%)提高至471例(96.71%);清洁手术抗菌药物首剂用药时间合理率由225例(37.75%)提高至404例(82.96%);清洁手术患者预防使用抗菌药物用药疗程合理率由174例(29.19%)提高至397例(81.52%)。经统计分析,干预前、后的清洁手术围手术期预防使用抗菌药物合理情况的各项差异均具有统计学意义(P<0.01),即经过干预实施后,预防使用抗菌药物的合理性明显提高。

表5 干预前、后清洁手术预防使用抗菌药物合理指标

2.3 清洁手术预防应用抗菌药物病历合理情况

干预前,合理使用抗菌药物的病历仅有182份,合理率仅有24.27%;经干预后,合理使用抗菌药物的病历数大幅增加,合理病历有596份,合理率达到76.90%。经统计分析,干预前、后合理使用抗菌药物情况的差异具有显著的统计学意义(P<0.001)。具体结果见表6。

表6 干预前、后合理使用抗菌药物病历情况

2.4 抗菌药物预防使用不合理用药情况

2.4.1 不规范用药

实行抗菌药物分级管理,明确规定医师的抗菌药物处方权限。经过干预,医师越权使用抗菌药物的占比由31.47%下降至1.16%,未在病程记录中对抗菌药物变更原因进行说明的占比由4.00%下降至0.65%。经统计分析,干预前、后医师越权使用抗菌药物情况和未在病程记录中对抗菌药物变更原因进行说明的差异均具有统计学意义(P<0.01),干预后医师使用抗菌药物不规范的情况显著减少。具体结果见表7。

表7 干预前、后医师使用抗菌药物不规范情况

2.4.2 不合理用药

在清洁手术抗菌药物预防用药不合理情况中,干预前、后的适应证不适宜情况由112例(14.93%)下降至16例(2.06%);遴选药品品种不适宜情况由464例(61.87%)下降至62例(8.00%);首剂给药时间不适宜情况由371例(49.47%)下降至83例(10.71%);用药疗程不适宜情况由422例(56.27%)下降至90例(11.61%);给药剂量不适宜和给药频次不适宜情况分别由146例(19.47%)和59例(7.87%)下降至0。经统计分析,干预后与干预前各组内的差异具有统计学意义(P<0.01),干预后组的不合理用药比例较干预前明显降低。具体结果见表8。

表8 干预前、后两组的不合理用药情况

2.5 清洁手术术后切口感染情况

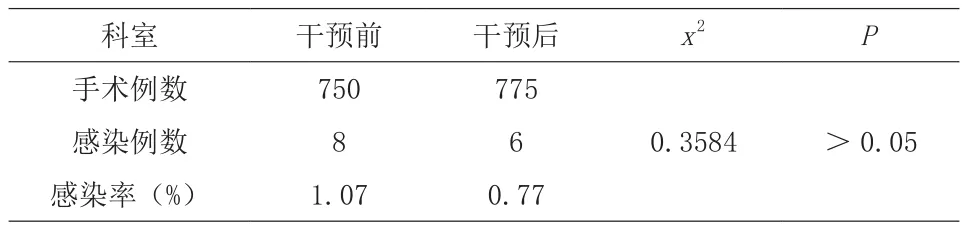

干预前清洁手术切口感染有8例,手术切口感染为1.07%;干预后清洁手术切口感染有6例,手术切口感染为0.77%。对干预前、后的手术切口感染情况进行比较,统计结果显示,干预前、后的切口感染差异无统计学意义(P>0.05)。具体结果见表9。

表9 清洁手术术后切口感染情况

讨论

1 清洁手术抗菌药物预防使用率

Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率指标可以反映清洁手术患者抗菌药物预防用药使用及管理情况[9]。本研究结果显示,干预实施后,实际预防使用抗菌药物的病例数明显下降,清洁(Ⅰ类)切口手术抗菌药物预防使用率从干预前的78.67%下降至干预后的62.45%,但是仍高于卫办医政发〔2011〕56号文件制定的Ⅰ类切口手术患者预防使用抗菌药物的比例不超过30%的目标[10]。针对Ⅰ类切口手术抗菌药物预防使用率过高进行原因分析:按照2015版《指导原则》[11]中对于预防用药指征的规定标准,从清洁手术预防用药数据分析看,干预后实际预防使用抗菌药物的病例数(484例)比具有预防使用抗菌药物指征的病例数(515例)还少31例,实施干预后的清洁手术抗菌药物预防使用率(62.45%)低于清洁手术具有预防用药指征合理率(66.45%),其原因在于在干预后组中有小部分具有用药适应证的病例(如有内固定物植入),医师为控制科室清洁手术切口抗菌药物预防使用率而不进行预防用药,这种做法也是不合理的。对于开放伤或其他内科感染性疾病,尽早使用抗菌药物有利于疾病的预后效果,但为了控制科室抗菌药物预防使用率统计值,部分医师用药犹豫,最后可能造成疾病的延误[12]。因此一方面建议在规范抗菌药物合理应用的同时还应注重医疗质量,重视消毒灭菌、无菌操作、血糖控制等预防感染的重要措施,针对每个患者的病情,合理制定治疗方案;另一方面建议针对清洁手术抗菌药物合理用药监管指标进一步细化,根据医院类别、医院性质、医院级别、医院手术患者类型等制定更具体的规范,设定差异化指标,从而对抗菌药物的合理使用进行更加科学有效的管理。

2 清洁手术预防使用抗菌药物合理指标

“抗菌药物的合理应用包括选择最佳给药时机、用药疗程和合适药物,而且须控制抗菌药物的使用,以预防或延缓细菌耐药性的产生”[13,14],合理使用抗菌药物是有效缓解耐药性产生的根本有效措施[15]。调查数据显示,干预前、后的全院清洁手术抗菌药物预防使用适应证选择合理率由81.21%提高至96.71%、清洁手术患者预防使用抗菌药品品种选择合理率由22.15%提高至87.27%、清洁手术抗菌药物首剂用药时间合理率由37.75%提高至82.96%、清洁手术患者预防使用抗菌药物用药疗程合理率由29.19%提高至81.52%。经过干预实施后,预防使用抗菌药物在适应证选择、用药品种选择、首剂用药时间、用药疗程等方面的合理性明显提高,全院清洁手术预防使用抗菌药物进一步规范。

3 清洁手术预防使用抗菌药物不合理用药情况

调查资料显示,干预前组的不合理用药情况主要表现为无适应证用药、首剂给药时机不恰当、用药疗程过长、遴选药品不适宜、给药剂量过大以及更换药品无依据等。进行干预前、后,适应证不适宜占比由14.93%下降至2.06%、遴选药品品种不适宜占比由61.87%下降至8.00%、首剂给药时间不适宜占比由49.47%下降至10.71%、用药疗程不适宜占比由56.27%下降至11.61%、给药剂量不适宜和给药频次不适宜占比分别由19.47%和7.87%下降至0。干预后组的不合理用药比例较干预前明显降低,但首剂给药时间、用药疗程以及药物品种选择仍需持续加强规范。

借助信息软件系统,为抗菌药物合理应用进行监管服务[16]。在抗菌药物用药权限监管中,借助信息化用药监管平台,通过信息化软件“抗菌药物临床应用监督与评价软件”“临床药学工作站”,参照我院《抗菌药物分级目录》,对医师是否无正当理由越权使用抗菌药物进行审核和监测工作。经过干预,医师越权使用抗菌药物的占比由31.47%下降至1.16%,未在病程记录中对抗菌药物变更原因进行说明的占比由4.00%下降至0.65%,清洁手术预防使用抗菌药物的不规范行为显著减少。

4 清洁手术抗菌药物合理应用综合评价指标

在本次研究中,针对预防用药合理性的综合评价分为合理和不合理。综合性评价合理是指所有指标均合理,凡有1项指标不符合者为综合评价不合理,即对干预前、后每份病例的所有评价指标逐一进行评价,结果均合理的病例为综合评价合理病例,其中有1项评价指标不合理即为综合评价不合理病例。合理应用抗菌药物,有效控制细菌耐药是保证医疗质量的重要问题[17,18]。综合干预管理模式可有效提高围术期抗菌药物的合理应用率[19]。本次调查显示,干预前、后的综合评价合理病例由干预前的182例(24.27%)提升至干预后的596例(76.90%),实施干预后抗菌药物用药合理性显著提升,说明在抗菌药物专项整治活动中针对清洁手术围手术期抗菌药物合理应用执行的一系列干预措施是切实、可行、有效的。

5 清洁手术术后切口感染情况

感染是最常见的手术后并发症。多个临床对照研究表明[20],清洁切口手术预防使用抗菌药物并不会减少术后感染的风险,反而会加重患者的经济负担,还可能增加药物不良反应发生的概率,甚至会促进耐药菌的产生,导致医院感染的发生。本研究资料显示,干预前清洁手术切口感染有8例,手术切口感染率为1.07%;干预后清洁手术切口感染有6例,手术切口感染率为0.77%。实施干预后,尽管清洁手术围手术期预防用药的用药疗程缩短、品种选择趋于一线抗菌药物、给药剂量减少等,但在干预前、后的手术部位感染率并没有升高反而降低。结果证明,抗菌药物在清洁手术围手术期的正确预防性应用有助于减少手术部位的感染。

通过此次研究可以发现,医院实施抗菌药物规范化管理措施对提高清洁手术围手术期抗菌药物应用的合理化水平效果显著,说明在抗菌药物专项整治活动中针对清洁手术围手术期抗菌药物合理应用执行的以行政干预、专项督查、药师参与、宣传教育等相结合的干预措施是切实、可行、有效的。针对清洁手术预防用药中仍然存在的一些不合理用药问题,应当持续加强规范,重点提高药物品种选择、首剂用药时机和用药疗程的正确率。