基于“三生”功能的河南省耕地利用综合效益评价

周嘉昕,杨永芳,全江涛

(河南大学 环境与规划学院,河南 开封 475004)

0 引言

耕地是最为宝贵的资源,我国人多地少的基本国情决定了必须实行最严格的耕地保护制度,在确保耕地数量的基础上、提升耕地质量,才能有效保障农业生产、粮食安全及社会稳定。截止到2017年,我国共有农用地64512.66万hm2,其中耕地13492.10万hm2(20.24亿亩),占全国农用地面积的20.91%,相较于2016年13499.87万hm2(20.25亿亩)的耕地面积,年内净减少耕地面积7.69万hm2(0.01亿亩)[1]。随着城镇化、工业化发展和人口日益增长的趋势,粮食需求数量和结构也发生了变化。2004年中国首次迈入粮食“净进口”时代,2015年粮食净进口量高达9902万t,相当于全国产量的16%,等同于0.49亿hm2虚拟耕地产量,截至2017年,粮食净进口量13062万t,超过全国粮食总产量的1/5[2]。由此可见,耕地面积的不断减少及其粮食需求数量和结构的变化,使我国耕地功能面临众多挑战。因此,在促进经济社会可持续发展、坚守耕地红线的同时,高效地利用耕地资源,最大限度地提升耕地的功能效益,有助于保障国家粮食安全、维护社会稳定。

近年来,我国学者针对土地利用综合效益评价进行了多方位、多视角、多方法的研究,学者们从不同视角构建了指标体系。孔祥斌等[3]从全球视角、农户视角、时空监测网络角度入手,选取具有代表性的指标对耕地质量发展趋势进行探讨;张晓慧等[4]从宏观与微观结合角度,利用各地市土地利用动态度、耕地相对变化率及耕地重心分布进行评价指标体系的构建;刘超等[5]基于耕地利用中的经济、社会、生态3个方面效益,对目标地区耕地利用效益做出量化评价,利用协调度模型判断3种效益之间的协调关系与发展趋势;王建庆等[6]从投入强度、利用程度及产出效益等方面对耕地利用效益进行了分析;李红等[7]从经济发展水平、自然条件、区位因素、政策作用4个方面构建了耕地利用效益评价指标体系;覃事娅等[8]则从生产功能、生态功能、社会功能及文化功能方面构建了评价指标体系;朱向楠等[9]从微观的村域尺度出发,利用GDI指数与障碍度评价了模型评价耕地效益,并分析了影响耕地效益的主导因素。

在研究方法上,刘琼峰等[10]通过ArcGIS对研究地区耕地利用综合效益进行了时空差异分析,直观地反映出目标地区耕地利用效益指数及各评价指标的空间分布格局;梁流涛等[11]基于DEA的方法,将耕地利用综合技术效率分解为纯技术效率与规模效益进行分析后,对耕地利用效率变化影响因素进行了讨论,最后得出建议及政策启示;李佳等[12]从经济、社会和生态3个方面构建了耕地利用效益评价指标体系并利用协调度模型判断影响耕地利用效益的各个子系统之间的协调程度;郑华伟等[13]通过GIS手段与PSR模型的结合,利用TOPSIS对模型中指标进行了优劣检验,不仅通过子系统的协调程度反映了耕地资源效益的均衡程度,同时发现“压力-状态-响应”系统中的“响应”层需要提高重视程度;梁雪石等[14]基于SBM模型,从碳排放效率视角对耕地效益与碳排放进行一致性分析、技术效率分析及规模效益分析,并将耕地类型进行高效率-高集约、高效率-低集约、低效率-高集约与低效率-低集约4种类型,从而提出了相对应的优化策略。

综上所述,大部分学者的研究侧重于指标因子的选取、模型框架的构建及研究方法的选用,多为单一的耕地利用综合效益评价而未进行其他相关研究。因此,基于上述研究并结合河南省实际情况,本研究以耕地可持续利用为目标,在前人研究的基础上,以河南省为例,基于耕地的生态功能、生产功能、生活功能构建综合效益评价指标体系并进行三生功能的协调度分析,对2000~2016年河南省耕地利用效益进行了评价,以期为河南省耕地今后发展提出建议,为相关研究提供参考。

1 研究区概况

河南省位于中国中东部、黄河中下游,界于北纬31°23′~36°22′,东经110°21′~116°39′之间,地理位置优越,地处沿海开放地区与中西部地区的结合部,地跨淮河、长江、黄河及海河四大流域。河南省地势西高东低,是传统的农业大省和人口大省,又是新兴的经济大省和工业大省。河南省国土面积16.7万km2,居全国各省区市第17位,约占全国总面积的1.73%;截至2018年,全省常用耕地面积810.60万hm2、粮食总产量6168.3万t,以全国1/16的耕地面积生产出了1/10的粮食,在全国粮食安全保障方面发挥着尤为重要的作用。然而随着社会经济的不断发展,耕地的生产功能、生态功能及生活功能等方面也出现了较大波动。因此,以河南省为例,研究耕地利用综合效益,不仅对实现农业增产、农民增收具有现实意义,更对确保国家粮食安全、推动“藏粮于地、藏粮于技”战略具有极其重大的意义。

2 指标选择与研究方法

2.1 指标选择

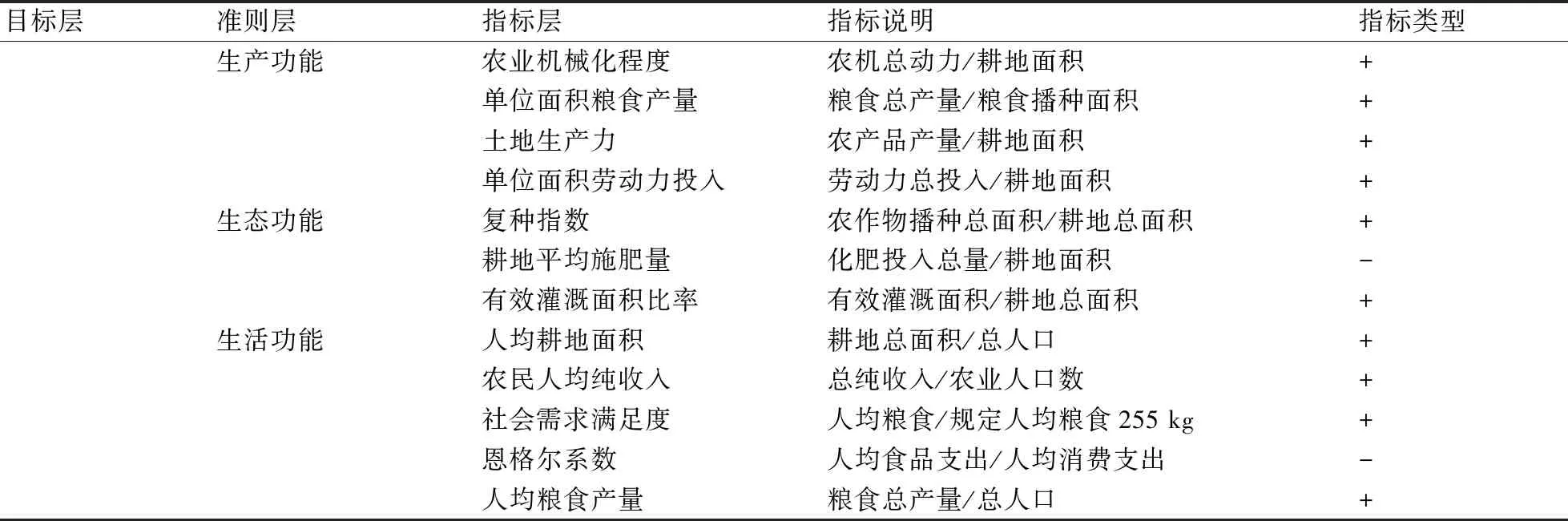

本研究以河南省为例,从耕地利用的生产功能、生态功能和生活功能的“三生”功能进行分析,建立耕地利用综合效益评价指标体系。生产功能即为人类生活和生存提供食物和原料的功能,表现为粮食生产、能源矿产生产、原材料生产及间接生产等。耕地的生产功能主要取决于耕地数量和质量的投入程度,因此选取农业机械化程度、单位面积粮食产量、土地生产力、单位面积劳动力投入4项指标作为生产功能的指标因子,以便较好地反映研究区耕地生产功能。生态功能指耕地系统利用过程中对水资源、土壤、生物、能源等的耦合与协同能力,表现为水源涵养、气候调节、废物与污染、生物多样性与土壤形成与保护等。一方面农业生产过程与地表水资源和土壤质量关系紧密,另一方面我国大量使用农药、化肥等,使土壤有机质含量不断减少,耕地粮食生产能力对化肥的依赖越来越严重,对耕地质量减损的同时对生态系统也造成了极大损害。其次是农业与水的矛盾,统计表明,水利灌溉直接影响到我国粮食生产,当前我国超过20%的水利灌溉设施已失去了效益,因此,在生态功能中以复种指数表征研究区耕地利用程度、以耕地平均施肥量表征面源污染情况、以有效灌溉面积表征水源利用情况。生活功能是指耕地利用对社会环境系统造成的影响和产生的宏观社会效应及对农民生活福祉的影响,表现为空间承载、物质生活保障及精神生活保障等,因此在生活功能中,选取人均耕地面积、农民人均纯收入、社会需求满足度、恩格尔系数、人均粮食产量5项指标因子。本研究通过上述12项指标因子从生产、生活和生态3个层面来表征耕地利用的综合效益(表1)。

表1 河南省耕地利用效益评价指标体系

2.2 研究方法

2.2.1 熵值法 熵是对不确定性的度量,熵值法是利用信息的有序度差异,即信息效用值来确定权重的一种综合评价方法[12]。信息量越大,不确定性就越小,熵也就越小;信息量越小,不确定性越大,熵也越大。

2.2.2 耕地利用综合指标体系 耕地利用综合指标体系是一个多层次、多指标组成的综合评价体系,从生态功能、生产功能及生活功能3个方面入手,通过加权来构建形成耕地利用效益系数(Index of Land use Efficiency,ILE)。

现设耕地利用效益指数为ILE,生产功能、生态功能及生活功能3个效益层次分别为X1、X2、X3,而各个效益下的细化指标分别用下标的第二位表示,即X1i表示生产功能的各个细化指标,X2j表示生态功能的各个细化指标,X3k表示生活功能的各个细化指标。各个效益的权重表示为R1、R2、R3,而各个细化指标的权重则分别表示Wi、Wj、Wk,公式为:

可以看出,各个具体指标的权重对ILE将会产生很大的影响,因此如何确定这2个层次的权重将是研究方法的重点内容。此外,上述的各个具体指标的值,是经过无量纲标准化处理后的值(表2)。

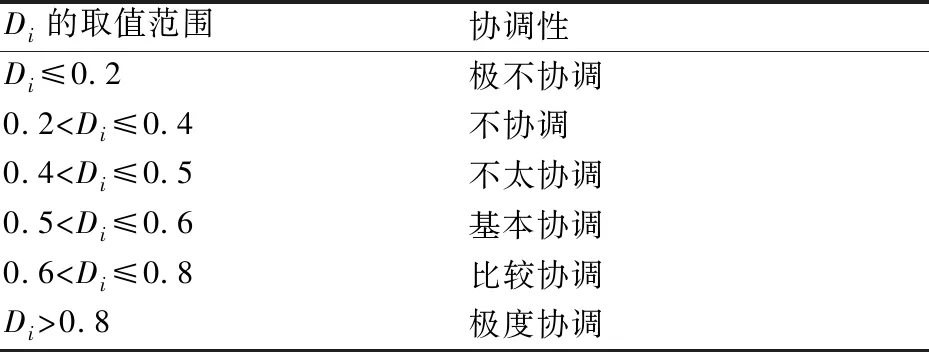

表2 协调度取值范围与意义

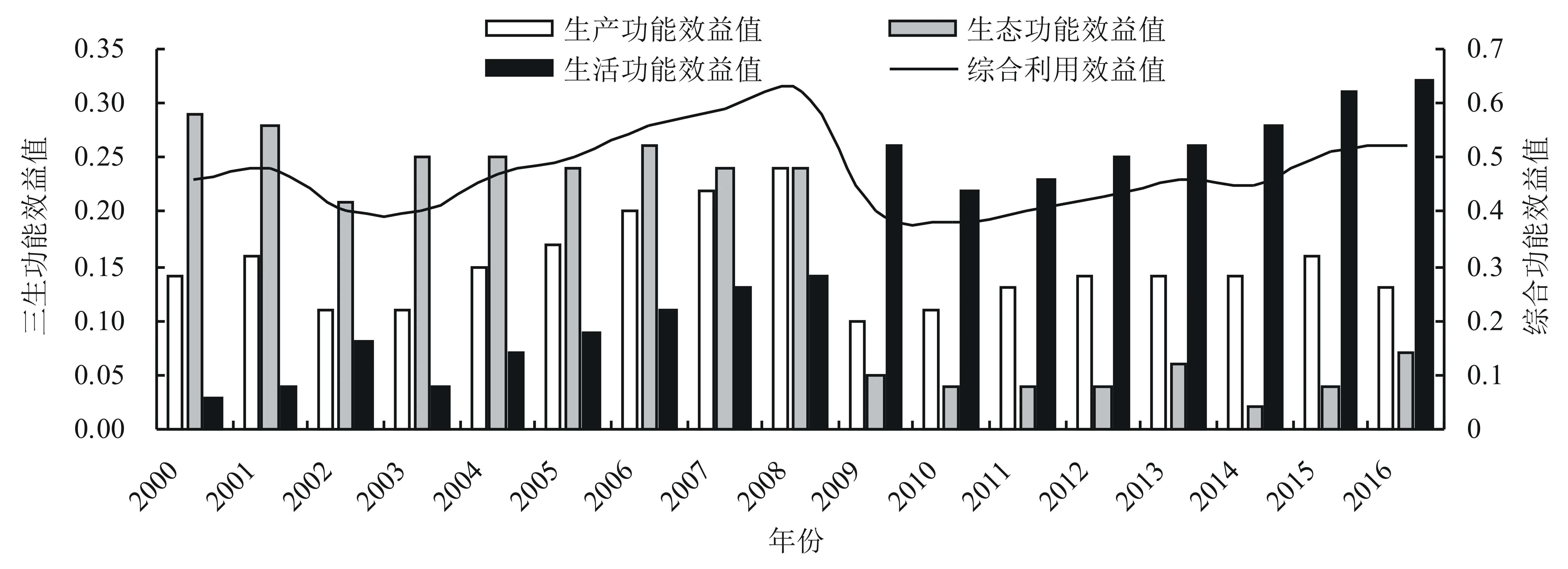

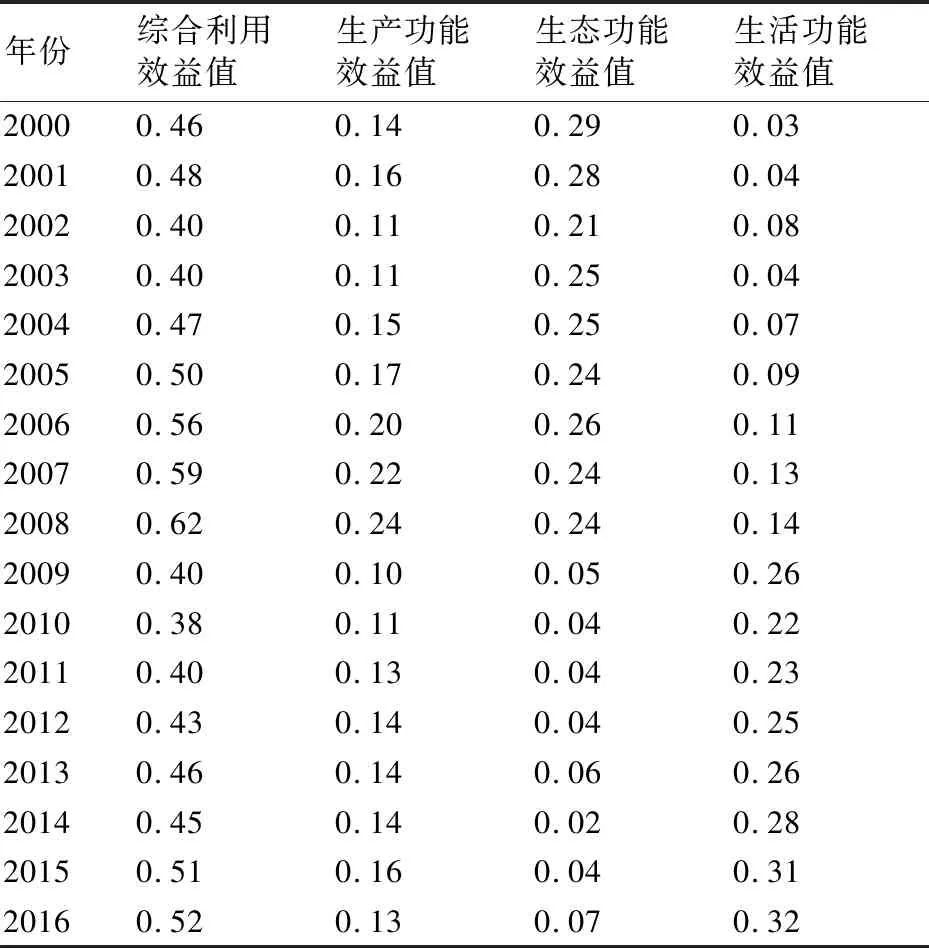

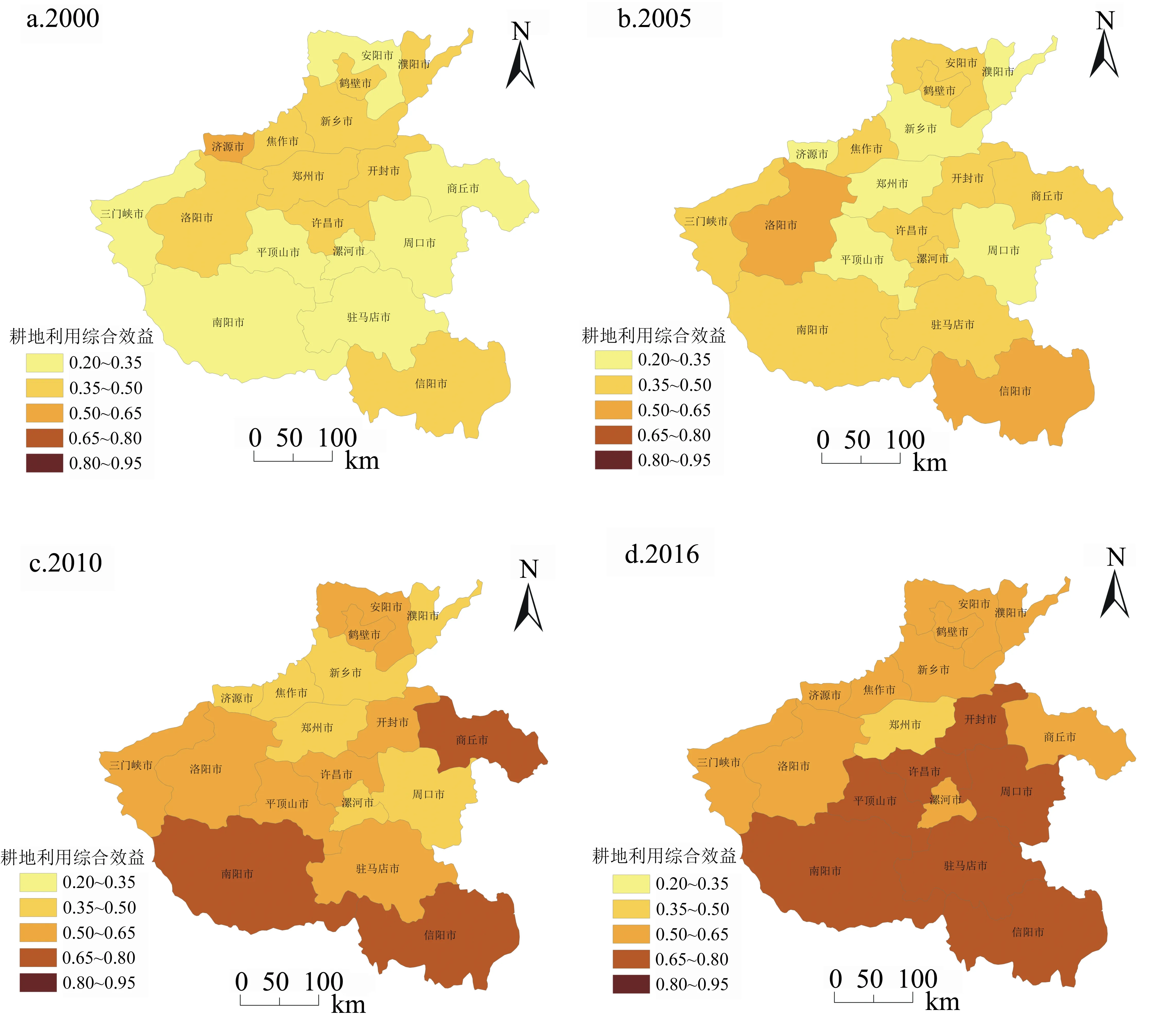

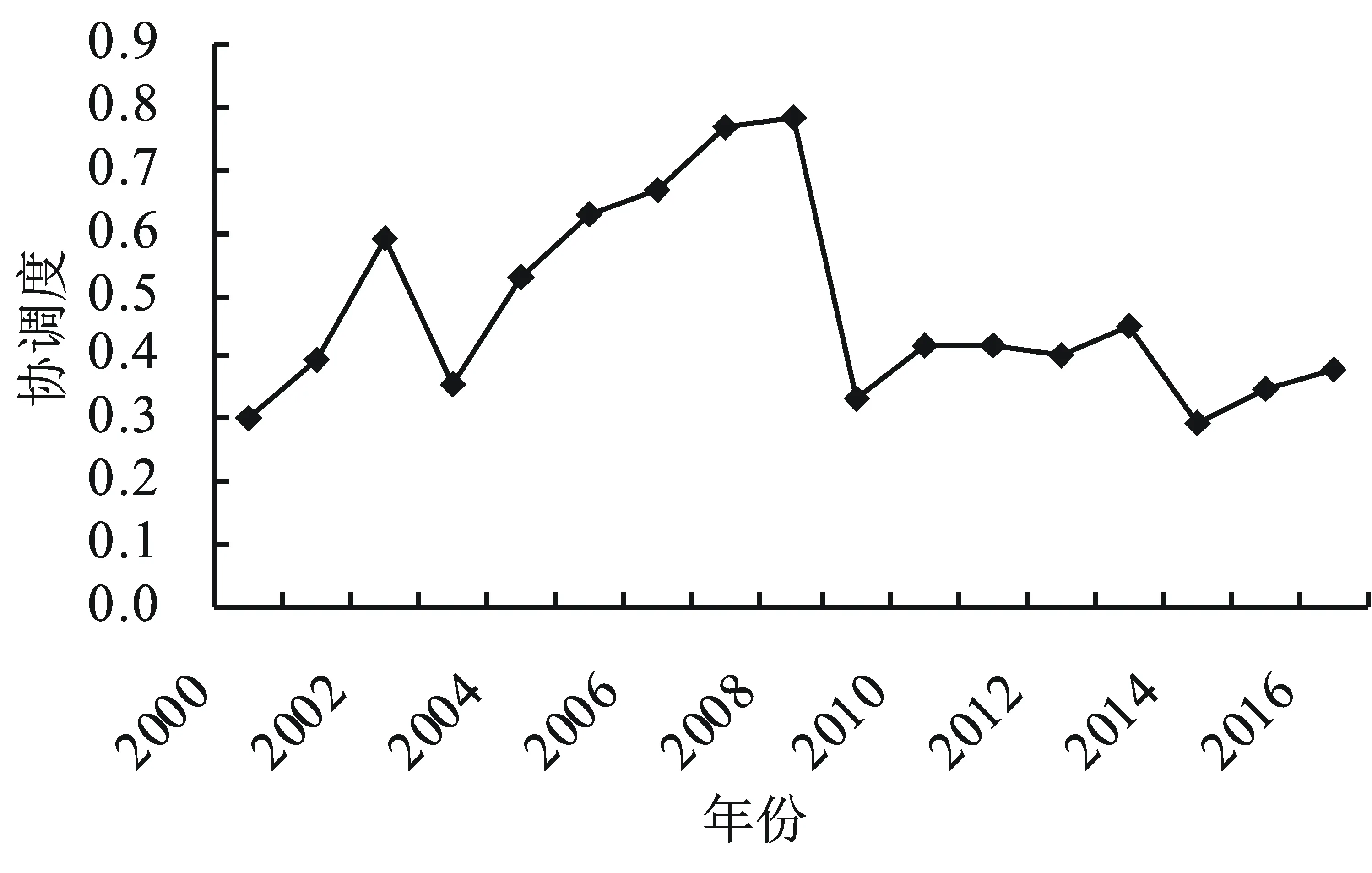

2.2.3 空间分析 选取2000、2005、2010及2016年4个时间截面,根据所获得的耕地利用综合效益值将其均等划分为5个等级[15]:Ⅰ级(0.20 2.2.4 协调度分析法 本研究从生产功能、生态功能及生活功能方面表征河南省耕地利用综合效益,从系统论的角度出发,生产、生态、生活功能与综合效益之间存在冲突、权衡及协同的关系,但由于无法以量化形式对其进行分析,因此本研究引入协调分析法对生产、生态、生活功能与综合效益之间的冲突及协同关系进行分析,只研究耕地利用综合效益与三生功能效益协调与否,定量描述一个系统中各子系统的发展协调关系。其公式如下: Di=1-Ti/Pi(i=1,2,…,n) (2) 式中,Di为第i个样本的协调系数;Ti为第i个样本的各准则层评价值的标准差;Pi为第i个样本的各准则层评价值的平均值。 协同理论认为:协调度C在0~1之间,当C>0.8时,协调度极大,耕地利用综合效益各指标因子高度集中;当0.6 由数据及公式运算得到图1,可以发现2000~2016年河南省耕地利用生产功能效益总体呈下降趋势,大概分为4个阶段,第一阶段为2000~2003年,从2000年的0.14上升至2001年的0.16却又在2002年下滑至0.11并保持稳定状态,观察生产功能中各项指标因子,发现单位面积劳动力投入呈下降趋势,说明该阶段单位面积劳动力投入对生产功能效益值影响较大进而限制耕地利用综合效益的发展。第二阶段为2004~2007年,该阶段生产功能效益值直线上升,由2004年的0.5上升至2008年的0.22,该阶段农业机械化程度、单位面积粮食产量、土地生产力及单位面积劳动力投入4项指标因子皆处于上升态势。第三阶段为2008~2009年,该阶段处于急速下降阶段并在2009年生产功能效益值达到17年最低值0.1,分析发现,除了全国第二次土地调查与第一次土地调查选用标准不一样的原因外,一方面由于2008~2009年间全省遭遇百年一遇的洪涝暴雪等灾害天气,另一方面农业机械化程度及单位面积劳动力投入大幅度下降直接导致单位面积粮食产量与土地生产力下降。第四阶段为2010~2016年,发展较为平稳,生产功能效益值在2014、2015、2016年分别达到0.14、0.16、0.13,此时农业机械化程度对生产功能效益值影响较大,由2014年的211.8 W/hm2上升至2015年的216.15 W/hm2,在2016年下降至180.45 W/hm2,与生产功能效益值发展趋势一致。 图1 2000~2016年河南省耕地利用综合效益值 从图1和表3可以看出:生态功能效益值处于波动下降状态,分为4个阶段。第一阶段为2000~2002年,呈下降趋势,从2000年的0.29下降至2002年的0.21,该阶段复种指数由1.91降为1.84,有效灌溉面积比率由0.69降至0.66,化肥使用量大幅度上升,从0.620 t/hm2上升至0.646 t/hm2,对生态功能在一定程度上造成了负作用。第二阶段为2003~2007年,该阶段发展较为平稳,生态功能效益值始终处于0.24~0.26区间,其中化肥施用量与有效灌溉面积均呈直线增长态势,化肥使用量依旧过高并在2008年达到0.79 t/hm2,并未得到有效遏制。第三阶段为2008~2009年,处于急速下降阶段,由0.24降至0.05,除全国第一次土地调查与全国第二次土地调查选用标准不一致的原因外,该阶段对化肥施用量进行了有效遏制,减少了8.3%,从0.84下降至0.77,但复种指数及有效灌溉面积比率仍大幅度下降,复种指数由1.97降至1.73,下降了12.1%;有效灌溉面积比率由0.69降至0.61,下降了11.6%,说明此时耕地对化肥的依赖已较为严重。第四阶段(2010~2016年)处于波动上升趋势,从2010年的0.04上升至2016年的0.07,其中化肥施用量、复种指数及有效灌溉面积皆处于缓慢增长状态,增长比例分别为4.8%、1.7%、4.8%。 从图1和表3可知:生活功能效益值可以分为4个阶段。第一阶段为2000~2003年,呈先上升后下降的态势,从2000年的0.03上升至2003年的0.04并在2002年达到最高值0.08,与社会需求满足度及人均耕地面积发展趋势相同。第二阶段为2004~2007年,该阶段处于直线上升趋势,由2004年的0.07上升至2007年的0.13,除人均耕地面积下降了1.75%,农民人均纯收入、社会需求满足度、恩格尔系数及人均粮食产量均呈现上升趋势。第三阶段为2008~2009年,生活功能效益值由0.14上升至0.26,除人均耕地面积从0.073 hm2/人增加至0.082 hm2/人,农民人均纯收入、社会需求满足度、恩格尔系数及人均粮食产量均呈现负增长,这种态势在一定意义上表明耕地面积的增加并没有使耕地产量得到提升,因此应加强农业机械化水平,利用技术手段提高粮食产量,贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略。第四阶段为2010~2016年,处于平稳上升态势,从0.22上升至0.32,观察生活功能各项指标因子发现:除人均耕地面积从0.078 hm2/人下降至0.076 hm2/人,农民人均纯收入、社会需求满足度、恩格尔系数及人均粮食产量均处于正增长态势。 由图1和表3数据可知,河南省耕地利用综合效益总体呈上升趋势,大概分为4个阶段。 第一阶段为2000~2003年,2000年河南省耕地利用综合效益值为0.46,在2001年达到本阶段最高值0.48,但在2002与2003年降至0.4,其中生产功能效益值与综合效益值发展趋势完全一致,在2001年由0.14上升至0.16却又在2002年下滑至0.11并保持稳定状态,其中生产功能各项指标因子中,单位面积劳动力投入呈先增后减的趋势,对生产功能及耕地综合效益影响较大,表明此时单位面积劳动力投入对提高耕地利用综合效益有着重要的作用。 表3 河南省耕地利用综合效益值 第二阶段为2004~2007年,此阶段呈直线上升趋势,其中生产功能效益值从0.15直线上升至0.22、生活功能效益值从0.07直线上升至0.13、而生态功能效益值则在0.24~0.26区间内呈波动下降趋势。观察生产功能与生活功能指标因子发现:此时生产功能指标因子中农业机械化程度从10.49 kW/hm2上升至12.11 kW/hm2、单位面积劳动力投入从7.15人/hm2上升至7.26人/hm2,生活功能指标因子中人均粮食产量由2004年的0.438 t/人上升至2007年的0.531 t/人,不难发现农业机械化程度与单位面积劳动力投入是使耕地增产、效益提升的有效手段。 第三阶段为2008~2010年,该阶段处于急速下降态势并在2010年达到17年耕地利用综合效益最低值0.38,其中耕地的生产和生活功能效益值皆处于波动变化状态,而生态功能效益值则从0.24直线下降致0.04,观察生态功能指标因子发现:复种指数从1.97下降至1.73、有效灌溉面积比率从0.693下降至0.615。研究表明:此时耕地效益的提升主要依靠复种指数与有效灌溉面积,河南省在追求耕地利用经济效益提升的过程中导致生态效益有所损失,因此,在今后耕地利用过程中应注意保护生态环境、统筹生态效益。 第四阶段为2011~2016年,综合效益值由0.4上升为0.52,处于直线上升阶段,其中生产功能及生态功能皆处于波动变化,而生活功能发展趋势与耕地利用综合效益发展趋势完全一致,从2011年的0.23上升至2016年的0.32,呈现出直线上升态势。研究表明:人均粮食产量的提升是提升社会需求满足度与减少恩格尔系数的重要指标因子,而人均粮食产量的增加则要依靠有效提升农业机械化程度,因此在未来的发展中应大力提高农机化程度、实现耕地的高效利用。 为了研究河南省耕地利用综合效益水平在地域空间上的分布差异,分别选取了2000、2005、2010和2016年4个时间截面,以河南省18个地市的评价指标数据为基础,进行耕地利用综合效益空间差异分析(图2)。 图2 河南省耕地利用效益值空间差异 由图2分析可知,除郑州和济源外,其他地市耕地利用效益均呈上升趋势,其中洛阳、开封、安阳、鹤壁、南阳、平顶山、三门峡、信阳、许昌、周口、驻马店11个地市耕地利用综合效益呈直线上升趋势。结合图2-a与图2-b可以发现,此时耕地利用综合效益上升最快的是洛阳市和信阳市,而下降最明显的则是郑州市和济源市,通过实地调研可知,2000~2005年间洛阳市重点关注生产及生活功能效益,有效提高了农业机械化水平,在保证耕地数量的同时提升了耕地质量,强化了耕地产出,信阳则通过耕地流转,集中发展促进了规模经济的有效提高,而郑州在该时间段单位劳动力投入与有效灌溉面积均呈大幅度下降态势,单位面积劳动力投入减少了12%,有效灌溉面积比率下降了14%,严重制约了耕地利用综合效益的提高。结合河南省农业灾害数据分析发现,2000~2005年间济源市经历了严重的夏旱和伏旱,夏季总降雨量121.0 mm,仅占常年同期的36.8%,尤其是7~8月,降水量仅占70.3 mm,创造了30年来最低值,造成秋作物大面积绝收,严重影响了秋作物产量。对比图2-b与图2-c发现:此阶段所有地市耕地利用综合效益均呈上升趋势,但上升幅度不同,其中商丘、南阳及信阳市等河南省中南部地区城市耕地效益提升最快,其中商丘劳动力充足,对农业发展具有一定程度的促进作用,南阳和信阳通过《农村土地承包法》等相关政策,一方面大力提倡耕地流转、形成规模经济以促进其发展;另一方面通过遏制化肥等物资的过度使用,缓解了耕地污染、耕地地力下降等生态问题,强化了耕地利用的生态功能,从而提升了耕地利用综合效益值。从图2-c与图2-d可以看出:除郑州外,其他城市均有一定程度的变化,其中平顶山、许昌、开封和周口市变化最大,总体来看,2000~2005年、2005~2010年、2010~2016年,区域间耕地综合效益变化差异明显,由初期的“北高南低”发展至“南高北低”。 耕地利用生产功能、生态功能及生活功能之间存在相互关联与耦合的关系,根据公式(2)采用耕地利用综合效益的协调度作为参考,对耕地系统协调度发展趋势及相对变化程度进行了分析。因为耕地利用综合协调度取决于各子系统之间协调程度的高低,只有三生功能达到协调发展,耕地利用综合效益才能达到最佳(图3)。 图3 2000~2016年河南省耕地利用协调度 从图3分析可知,2000~2016年17年间河南省耕地利用协调度处于波动状态:2000~2002年,耕地利用协调度由不协调逐渐向基本协调发展,该阶段生活功能发展趋势与系统协调度发展趋势较为相似。2002~2003年耕地利用协调度与生产、生态及生活功能都呈现不同程度的下降趋势,此时系统处于不协调状态。2003~2008年耕地利用协调度逐渐上升,由不协调逐渐发展至比较协调,期间生产、生态及生活功能三者处于比较协调的状态,该时间段内河南省大力发展农业、提高机械化水平的同时有效遏制了化肥施用量,使得生态功能发展较为稳定、生产功能与生活功能得到不同程度的提高。2008~2009年耕地利用协调度呈直线急速下降态势,处于不协调的状态,此时系统协调度与生产功能及生态功能发展趋势较为相似,而与生活功能发展趋势相反,说明此时系统协调度与生产功能及生态功能较协调,而与生活功能之间协调度偏低。2009~2016年系统协调度波动上升状态但一直处于不协调的状态,在2014年达到17年间系统协调度最低值,此时系统协调度与生态功能发展趋势基本吻合,与生产功能发展趋势较为相似,与生活功能发展趋势呈相反状态,说明此时系统协调度与生态功能及生产功能较为协调而与生活功能不协调。 (1)通过耕地利用生产功能、生态功能及生活功能构建耕地利用综合效益评价指标体系,发现2000~2016年河南省耕地利用综合效益评价值大概分为4个阶段且总体呈波动上升趋势,河南省耕地利用综合效益在空间上由“北高南低”向“北低南高”逐渐变化的发展态势,其中生产功能指标因子中农业机械化程度是影响耕地利用综合效益最重要的因素,因此,在今后的发展中,应大力发展农业机械化,提高农机械化水平,落实“藏粮于技”战略,稳步提升综合农机化水平,调整农业结构以推进多样化发展,加强国内与国际间的农机化交流。 (2)利用协调度模型对2000~2016年河南省耕地利用综合效益协调度进行分析发现,河南省耕地利用系统协调度呈波动较大,总体呈小幅度上升趋势。耕地系统初期与生活功能协调、中期与生产功能及生态功能协调、后期仅与生产功能协调,说明当前社会发展过分强调了生产功能发展从而忽视了生态功能与生活功能发展,因此,在今后的发展中,应注意提升生态功能与生活功能,促进耕地系统不断向协调发展。 (1)本研究与李佳等[12]进行的河南省耕地利用效益评价研究结果大体吻合,河南省耕地利用综合效益波动起伏但总体呈上升趋势,说明本研究选取的指标因子及研究方法能够刻画耕地利用效益情况。然而在协调度分析中,李佳等[12]得出的结论是2005~2009耕地利用系统处于基本协调状态,本研究发现,2005~2008年耕地利用系统处于基本协调状态,但在2009年,系统协调度直线下降,究其原因,一方面因为2个研究选取指标有差别导致一定的出入,另一方面由于全国第二次土地调查与全国第一次土地调查标准不一,导致耕地指标变化较大。 (2)本研究基于市域尺度,对河南省18个地市进行耕地利用综合效益评价与协调度分析,在之后的研究中会选取更多的、典型的、具有代表意义的指标因子,同时深入至县域尺度进行研究,以期对县域尺度上的耕地利用效益进行具有针对性的分析评价并提出相应的对策与建议,以小见大、以点见面,为耕地利用效益研究提供参考。3 结果与分析

3.1 三生功能效益评价结果与分析

3.2 综合效益评价结果与分析

3.3 河南省耕地利用效益空间差异分析

3.4 协调度分析

4 结论与讨论

4.1 结论

4.2 讨论