土地尺度研究知识图谱分析

李 婷,段建南,李 萍,侯 磊,张 霞

(湖南农业大学 资源环境学院,湖南 长沙 410128)

0 前言

尺度是指在研究某一物体或现象时所采用的空间或时间单位,同时又可指某一现象或过程在空间上所涉及到的范围和发生的频率[1]。在土地科学的研究中,尺度通常以粒度和幅度来表达。尺度的选择,关系到土地学科研究中的信息采集与试验设计,是进行相关研究的起点与基础。

土地尺度研究的核心问题是对土地构成要素及其利用格局与过程尺度特征的探索问题,这也是地学、地理学和生态学相关领域研究的基础与热点问题,通过尺度特征关于尺度的计算与确定等研究的方法主要有回归分析、空间自相关分析法、分形分析、尺度方差分析、小波分析、遥感和地理信息系统技术等。但关于土地尺度领域研究的综述性文章较少,尤其是缺乏基于计量方法的文献归纳与总结。文献计量方法在分析研究内容、方法、热点与趋势上具有较为宏观、全面的优势,可以对特定时间范围内某一研究领域的发展趋势采用数学和统计学方法进行定量化分析[3]。

本研究运用Cite Space V可视化文献分析工具,对1998~2018年国内土地尺度相关研究成果进行阶段性分析,构建与识别土地尺度的知识图谱与聚类,把握该研究领域的研究态势与未来发展趋势,为土地尺度领域研究的前沿与热点问题的挖掘提供思路。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

以中国学术期刊(CNKI)的“核心期刊”和“CSSCI”数据库作为数据源,该库集中了国内相关研究的前沿和核心的研究成果,可确保数据的全面性与权威性[4]。在中国知网数据库中,检索条件以“主题”为“尺度”并含“土地”进行高级精确检索,文献检索时间统一限定为1998~2018年,文献分类目录选择“自然地理学和测绘学”“资源科学”“农业资源及环境保护”。对检索结果进行去重、整理、剔除会议述评、简讯等文献,在此基础上进行文献梳理,剔除与研究主题不相干的文献,最终筛选出212篇。

1.2 研究方法

使用Chen C M等[5]研发的Cite Space V软件作为主要分析工具(这是一个引文分析JAVA程序),依靠数据库及分析软件的结合使用,将信息可视化方法、文献计量方法和数据挖掘算法集成,能够发现关键点,绘制知识图谱,从而实现信息可视化分析,展示科学知识的宏观结构及其发展脉络,并在图谱中能够显示出一个学科或知识领域在一定时期发展的趋势与动向,形成若干研究前沿领域的演进历程。本研究借助Cite Space V软件的关键词共现分析、作者分析、机构分析和强大的可视化与统计功能,直观地分析土地领域尺度研究的热点领域及发展前沿。具体操作流程为:启用5.0 R1版本的CNKI和CSSCI数据分析版块,时间切割分区设置为1年,设置时间跨度为1998~2018年,聚类启来源为系统默认,选择每个时间分区中出现频次最高的前50个数据,生成可视化知识图谱。

2 结果与分析

2.1 发文作者分析

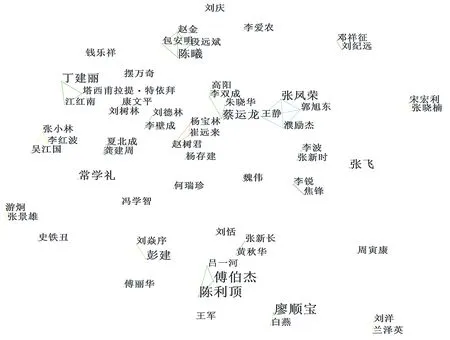

使用Cite Space对发文作者进行分析以获取共引作者图谱(图1),共有491个节点,645个连接,网络密度为0.0054,作者发文数量越多,图中的节点越大。出现次数最多的作者是傅伯杰、陈利顶、廖顺宝,达到4次,其次是张凤荣、蔡运龙、彭建、丁建丽等发文次数达到3次。从作者群角度来看,土地领域尺度研究出于“整体分散,部分集中”的状态,各研究学者之间的相互关系较弱,图中显示的发文次数较多的研究学者通常是由同一机构的作者组成。

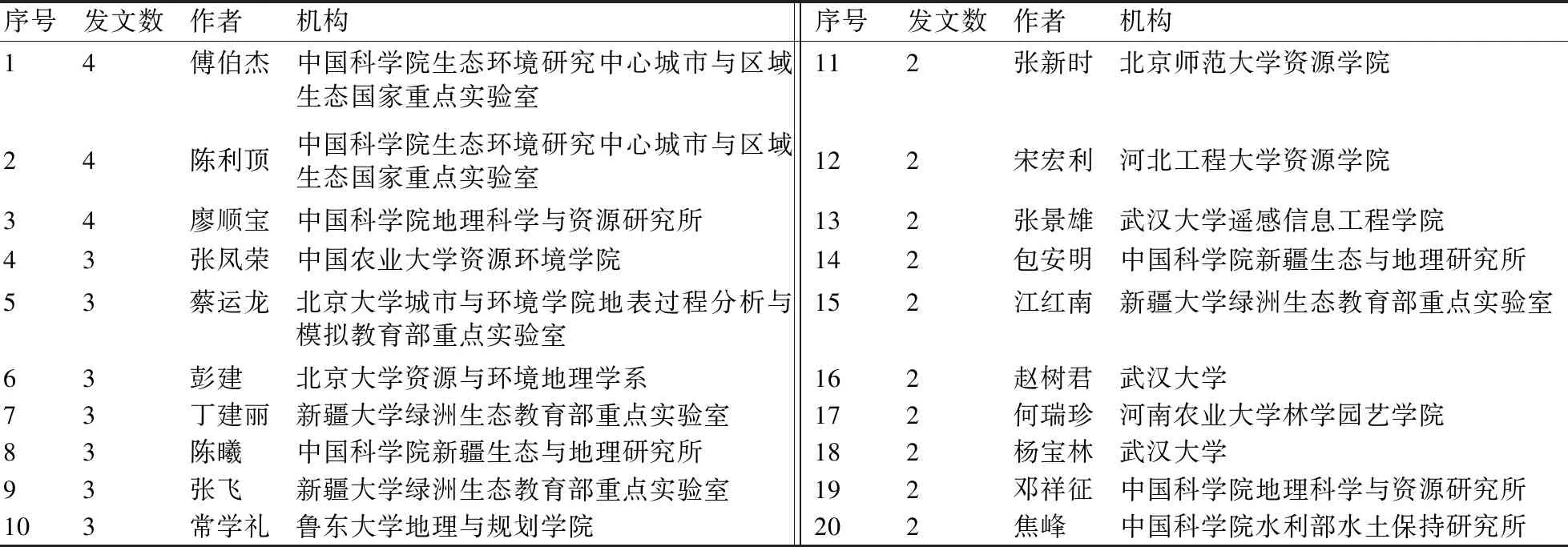

根据土地尺度领域研究发文作者前20名统计(表1),发文量在4篇以上的作者有3人。发文量前10位的作者发文次数占所有作者发文总数的5.66%,发文次数在3次以上的作者发文次数占所有作者发文总数的15.57%。这表明在土地尺度领域研究作者集中度较高,核心作者的相关研究奠定了中国土地领域尺度研究的研究基础,尤其是中国科学院的研究学者,对土地尺度领域研究理论体系的建立与发展及其实践做出了突出贡献。

2.2 发文机构分析

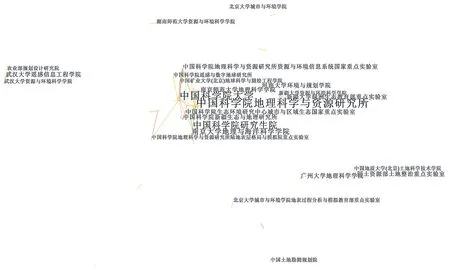

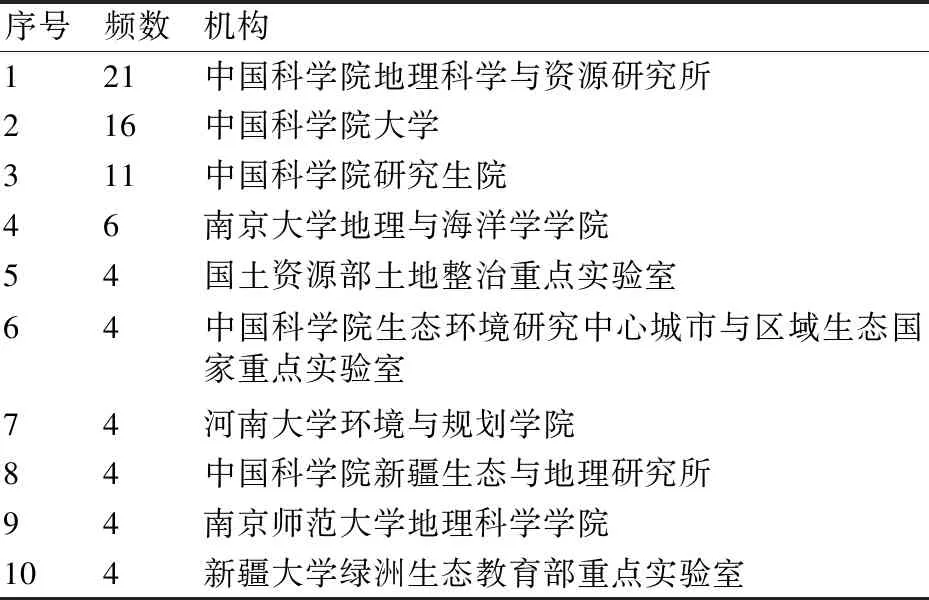

利用Cite Space对212篇文献进行发文机构共现分析,得到如图2所示可视化图谱,共有节点283个,连接数275个,网络密度0.0069。说明土地领域尺度研究的发文机构联系较弱,不同机构之间的学术交流有待进一步加强,以促进各科研院校单位之间的交流合作,形成相互融合的学术科研氛围。按二级研究机构统计,中国科学院地理科学与资源研究所发文数量最多,其次是中国科学院大学、中国科学院研究生院、南京大学地理与海洋学学院、国土资源部土地整治重点实验室等。从区域角度看,北京市发文最多,说明北京市在本领域研究实力较强。1999年经国务院批准由中国科学院地理研究所和中国科学院自然资源综合考察委员会整合成立中国科学院地理科学与资源研究所以来,在土地领域尺度研究进行了大量探索,在尺度内涵的认知、尺度的计算方法上都走在科研机构的前列。

图1 1998~2018年土地尺度领域研究主要研究学者图谱

序号发文数作者机构序号发文数作者机构14傅伯杰中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室112张新时北京师范大学资源学院24陈利顶中国科学院生态环境研究中心城市与区域生态国家重点实验室122宋宏利河北工程大学资源学院34廖顺宝中国科学院地理科学与资源研究所132张景雄武汉大学遥感信息工程学院43张凤荣中国农业大学资源环境学院142包安明中国科学院新疆生态与地理研究所53蔡运龙北京大学城市与环境学院地表过程分析与模拟教育部重点实验室152江红南新疆大学绿洲生态教育部重点实验室63彭建北京大学资源与环境地理学系162赵树君武汉大学73丁建丽新疆大学绿洲生态教育部重点实验室172何瑞珍河南农业大学林学园艺学院83陈曦中国科学院新疆生态与地理研究所182杨宝林武汉大学93张飞新疆大学绿洲生态教育部重点实验室192邓祥征中国科学院地理科学与资源研究所103常学礼鲁东大学地理与规划学院202焦峰中国科学院水利部水土保持研究所

由此可见,土地领域尺度研究的成果数量与研究机构及地区的科研能力、研究水平有较强的关联性。其次,从各机构的发文量来看(表2),中国科学院地理科学与资源研究所出现频率最高,达到了21次,其次是中国科学院大学和中国科学院研究生院,分别是16和11次。发文数量排名前10名的机构发文数量占所有机构发文总量的36.79%,可见土地领域尺度研究的相关研究成果在全国不同机构之间的差异较为悬殊。

2.3 基于关键词的近20年土地尺度领域分时段研究趋势分析

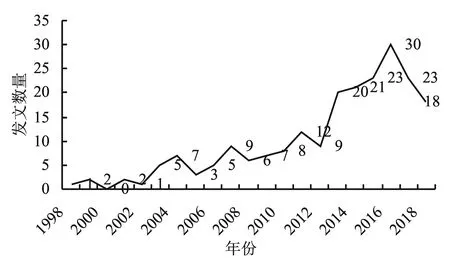

通过对发文时间及发文数量的统计,得到图3所示发文数量趋势图。依据发文数量增长速度,将发文时间大致分为3个时段:(1)缓慢增长阶段(1998~2006年),(2)平稳增长阶段(2007~2012年),(3)快速增长阶段(2013~2018年)。

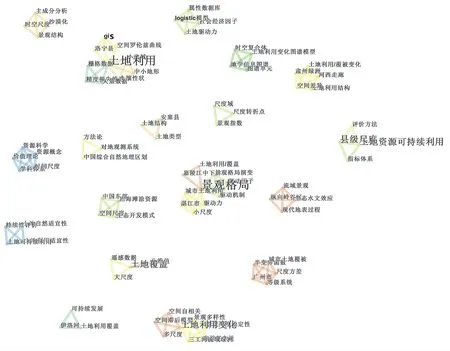

2.3.1 缓慢增长阶段(1998~2006年) 1998~2006年时段,土地尺度领域相关研究文献较少,数量为26篇,约占近20年发文总数的12%。其中最早的文章是中国科学院兰州沙漠研究所董光荣等1998年发表的“中国北方半干旱和半湿润地区沙漠化的成因”[6],该文主要运用时间尺度作为计量尺度研究导致中国北方半干旱和半湿润地区出现和逆转沙漠化的主导因素。从本时段的知识图谱(图4)可知,本时段的研究热点较为分散,主要研究重点为土地利用、景观格局、土地覆盖、土地利用变化以及土地资源可持续利用5个方面。

图2 1998~2018年土地尺度领域研究发文机构图谱

表2 1998~2018年土地尺度领域研究发文量前10的机构

图3 1998~2018年土地尺度领域研究发文数量

在土地利用研究和土地资源可持续利用研究中,汤庆新等[7](2016)采用不同的分析方法,对土地利用数据不同尺度的地形、土壤等因素进行了计算,建立了土地利用评价的适宜模型方法。张晓萍等[8](1999)从不同角度对地块尺度土地可持续性发展进行了评价,并初步建立了适宜的评价方法与模型。在景观格局研究中,常捷等[9](2004)运用景观格局指数的计算,探讨了研究区域景观格局演变的驱动力,总结景观格局演变的驱动机制。在土地覆盖研究和土地利用变化研究中,张秋菊等[10](2003)运用遥感数据在大尺度范围内计算不同时间尺度的景观格局变化驱动因子。李小建等[11](2001)运用不同的技术方法,提取了不同时间尺度土地利用数据,总结其变化结果及其驱动力。

本时段处于土地尺度研究的起步阶段,学者们对于尺度的研究关注主要通过借助尺度的方法来解决土地利用变化过程中研究边界的确定问题,即通过对现实地物集合的空间特征来获取研究范围的大小、研究年限的跨度等。说明土地学科已开始初步利用和重视土地尺度这一概念,土地学科在尺度这一领域的研究内容和对象逐步扩展,逐渐趋向综合。

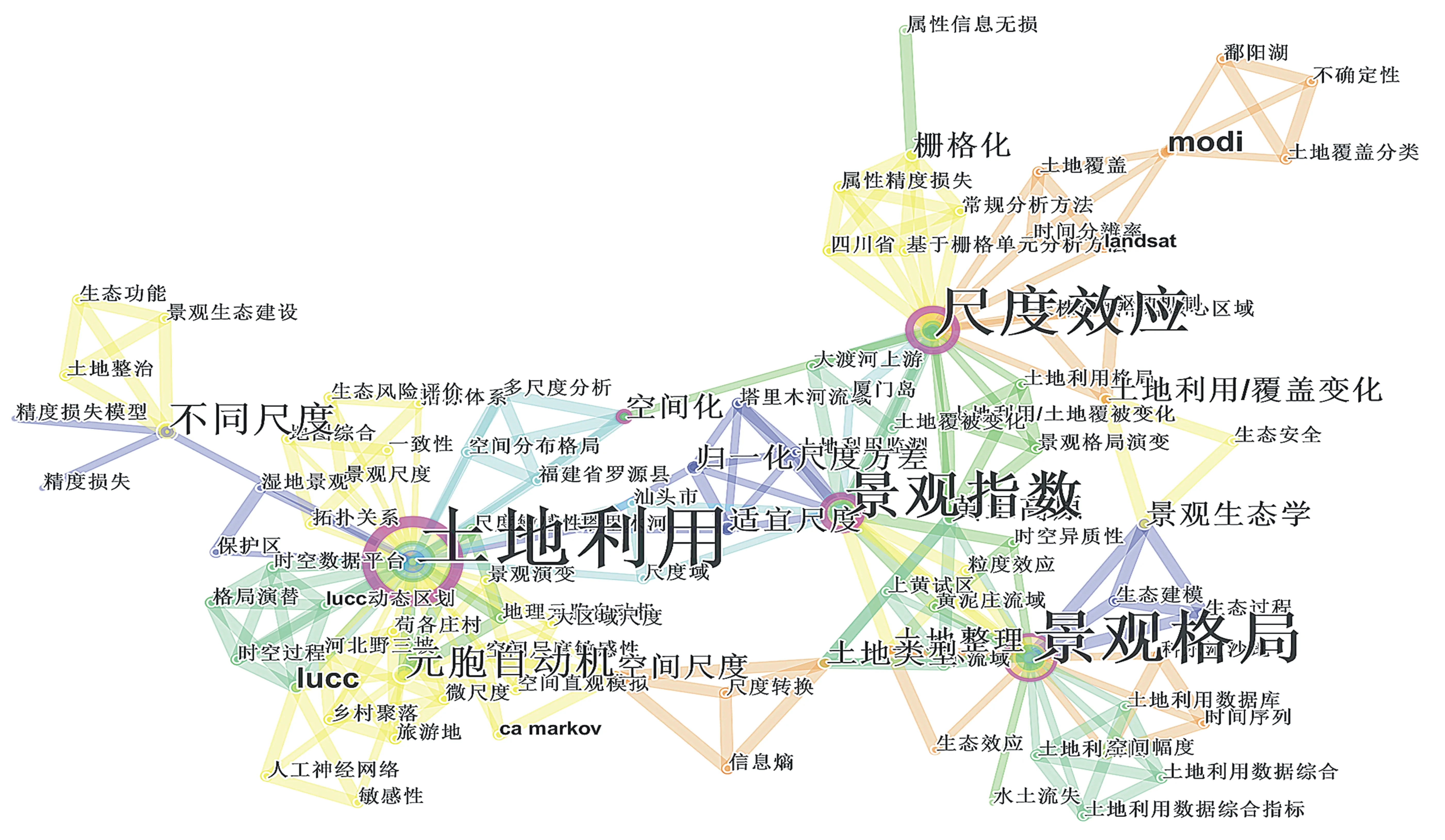

2.3.2 平稳增长阶段(2007~2012年) 2007~2012年时段,土地尺度领域相关研究文献数量为51篇,约占近20年发文总数的24%。本时段研究已初步形成研究体系(图5),可分为三大研究方向:土地利用研究领域、尺度效应研究领域及景观格局研究领域。而根据博特的结构洞理论可发现[12],景观指数位于这三大研究领域形成的结构洞中,说明景观指数计算的这一方法,在本阶段的研究中具有较大优势。即本阶段在这三大领域的研究中,这一方法使用频率较高,也为大多学者所认可。

图4 1998~2006年土地尺度领域研究关键词图谱

图5 2007~2012年土地尺度领域研究关键词图谱

(1)来源于数学、物理学等多学科的计量方法开始运用到土地尺度的计算中来。傅丽华等[13](2012)运用小波分析的方法计算特征尺度,得到时间及位置变化对土地利用特征尺度值的差异。吴健生等[14](2012)研究发现CLUE-S模型可以全面考虑自然和人文因子,通过迭代方法综合空间分析和非空间分析,较好地模拟小尺度范围内土地利用变化情景,具有综合性、开放性、空间性、竞争效率性等特点,已经在国内外多个地区的土地利用变化研究中得到广泛应用,形成了较为成熟的研究方法。

(2)景观格局方法的广泛应用,不仅有助于选择揭示规律性的最适测量尺度,而且有助于探讨景观空间异质性的成因。连杰等[15](2012)对位于科尔沁沙地腹地的奈曼旗近30年来土地利用/覆被信息中水域类型的景观格局指数进行了时空组合分析,得出不同尺度研究区的景观格局差异和驱动原因。朱开群等[16](2011)利用景观格局分析法,分析了土地整理项目区景观格局粒度效应,探讨了粒度变化对土地整理前后景观格局变化的影响并得出对于小尺度范围上的平原型整理项目区,选择10~25 m粒度较为适宜。王计平等[17](2010)从定量化分析、时空特征和尺度效应等方面对黄土高原地区景观格局演变研究进展进行了阐述,深入分析了当前研究在景观数据选择与应用、尺度依赖性分析和标准确定等方面的现状特征与不足之处。

(3)尺度效应的概念被广泛引入与土地相关的不同问题研究中。摆万奇等[18](2009)生成40种粒度的格网,然后利用景观指数方法,对大渡河上游地区土地覆被随尺度变化的动态规律进行了分析,得出800 m粒度是典型特征的理想空间尺度。刘耀林等[19](2009)从尺度效应和土地利用景观格局影响2个层面研究了土地利用数据综合的宏观和微观指标,设计土地利用数据综合的指标体系和指标定量化描述模型。叶靖等[20](2010)以浙江省义乌市为例,利用CBERS、IRS-P5卫星影像,提取了研究区土地利用信息,生成20 m~1 km系列的格网人口数据;通过比较不同格网人口与乡镇统计人口的误差,分析人口数据空间化的格网尺度效应。

这一时段土地尺度研究处于稳步发展阶段,一系列理论和概念逐渐成熟,对土地尺度的本质和特征有了越来越广泛的认识,对于尺度的计算方法也不断更新,土地尺度的研究已经成为众多研究的基础。另一方面,随着遥感和地理信息系统等技术以及景观生态理论、区域经济学理论在土地利用领域的应用,使我国在土地尺度的研究全面深化,尺度的计算对象与手段更加多样化。

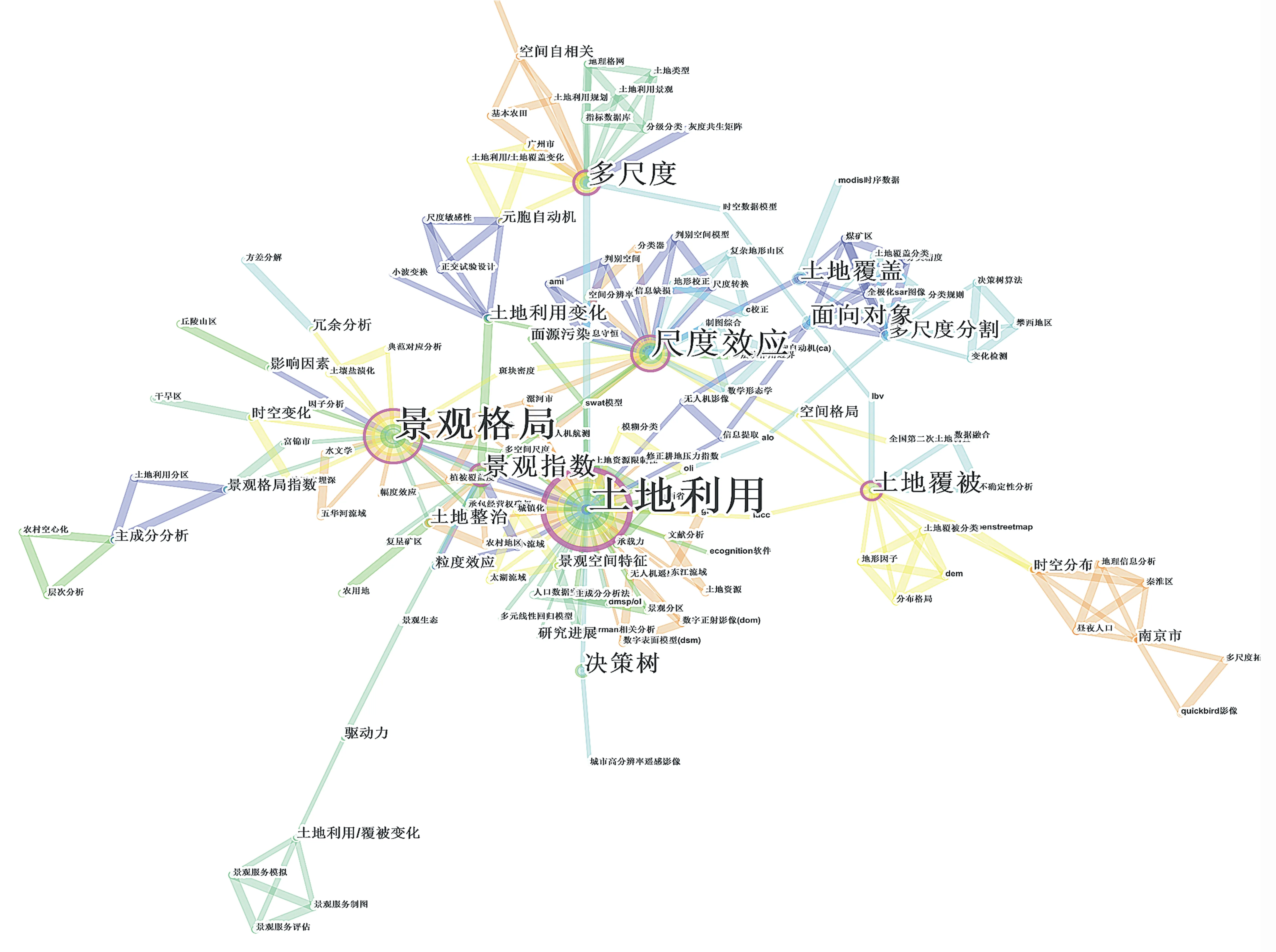

2.3.3 快速增长阶段(2013~2018年) 2013~2018年时段,土地尺度领域相关研究文献数量为135篇,约占近20年发文总数的64%。本时段土地尺度的研究已逐渐为人们所关注,发文量每年均保持在20篇左右。本时段的研究热点与上一时段相比,大方向较为类似(图6),但是分支较上阶段更为丰富。其中最为明显的是多尺度与土地覆被这2个领域。

(1)在多尺度研究领域,吴瀚等[21](2017)通过研究土地更新调查复合要素空间匹配与差异判别技术,提出了一种基于缓冲区膨胀的多尺度矢量空间数据匹配方法。宋晓阳等[22](2018)融合了DOM和DSM作为数据源。在面向对象分类方法的基础上,DSM分别被用于多尺度分割过程中像元融合的最终阈值和地物分类过程中的地物高度特征。王俊海等(2018)对影像进行多尺度分割,在典型样本分析的基础上创建多尺度的影像分类特征集,利用多尺度拓扑的分类方法,有效提高遥感影像的分类精度[23]。还有部分学者从景观格局角度对不同尺度的土地变化特征进行了分析[24-34]。

(2)在土地覆被研究领域,徐凯健等[35](2018)基于准同步的卫星传感器影像,以福建省长汀县河田盆地为研究区,结合野外调查的实验样本,依次采用最大似然法(MLC)、支持向量机(SVM)和人工神经网络(ANN)3种分类器,分析土地覆被分类结果在中高空间尺度序列(1~50 m)下的变化响应特征。廖顺宝等[36](2017)以全国1∶25万土地覆被数据、全国公里网格DEM数据和县级行政区划数据为基础,在不同行政区划尺度中分析地形因子对土地覆被类型空间分布格局的影响。宋宏利等[37](2017)以我国区域为研究对象,分析了不同分辨尺度下Open Street Map土地覆被信息的时空特征,为未来大尺度土地覆被遥感产品生产及验证过程中训练、参考数据的选择,特别是人工地表和水体,提供了一定参考。还有部分学者运用不同尺度的思想对土地覆被中的分类、提取问题等进行了研究[38-48]。

这一时段,土地尺度研究处于快速发展阶段,学者们的尺度研究在理论、方法和研究手段上逐渐向研究尺度本身转变,即探究不同尺度下的实体或现象所具有的不同特征,集成在各尺度上所获得的信息和认知,揭示其相互关系,从土地的格局、过程转向了土地尺度,实现尺度综合。

图6 2013~2018年土地尺度领域研究关键词图谱

3 结论与讨论

3.1 结论

(1)从土地尺度研究作者群角度来看,土地尺度领域研究者处于“整体分散,部分集中”的状态,各研究学者之间的相互关系较弱,发文次数较多的研究学者通常是由同一机构的作者组成。从发文量来看,相关研究作者集中度较高,核心作者的相关研究奠定了中国土地领域尺度研究的基础。

(2)从发文区域角度看,北京地区发文量最多。从发文量角度来看,土地领域尺度的相关研究成果在全国不同机构之间的差异较为悬殊。研究的成果数量与研究机构及地区的科研能力、研究水平有较强的关联性。

(3)从关键词角度来看,尺度的应用已成为土地空间分析的重要研究过程,尺度的研究方法和计算手段趋向多样化和多学科特征,研究者一方面注重将尺度结合格局—过程成为土地空间的研究基础,另一方面发展出对土地尺度自身的计算及理论体系,多尺度体系成为土地空间分异的研究载体。

3.2 讨论

土地尺度研究问题产生的根源在于地理现象的异质性、土地系统的等级性与层次性、研究响应与反馈的非线性、干扰因素的影响以及主观认识的局限性等[49]。土地尺度的研究应当研究影响土地格局的各因素及其过程的空间和时间特征,并由此作为土地持续利用研究的基础。因此,将时空尺度研究融入土地科学,强化土地资源本质属性的认知,对土地学科发展极为重要。

我国学者对土地领域尺度的研究,已得到长足发展。具体表现在:(1)借助行政区划空间尺度,对土地的相关问题进行分析评价,探讨动态变化等,能够发现土地利用变化的地域分异特征。(2)利用时间尺度,探析土地变化的阶段性特征、变化规律及其驱动力。(3)引进新的计算方法,研究土地特征尺度问题,研究逐渐深入基础理论与方法,探索土地学科基础理论薄弱的问题。

目前存在的不足主要表现在:(1)在研究内容方面,许多学者从不同学科领域涉及土地,而非土地作为研究主体,各自研究主体内容不相同,导致结论难以吻合,尚未形成土地学科尺度问题研究的理论方法体系。(2)在技术方面,相关学者对土地尺度研究的计算方法及工具开发不多,缺乏土地学科自身的尺度计算工具,对此问题的关注明显不足。(3)在研究方向上,大多学者是在设定尺度内寻找特征,可称为研究“尺度特征”,而未考虑土地属性本质变化的时间跨度和空间范围,即“特征尺度”问题。土地属性的特征尺度作为影响时空格局或格局过程的尺度,为自然所固有,所有实体或现象都存在自身的时空尺度,只有充分认识其特征尺度,方可发现事物的本质特征及演变规律。例如在设计耕地质量评价指标体系过程中,如果对影响耕地质量的土地属性的特征尺度有明确的认知,即可分别选中不同尺度条件下真正影响耕地质量的重要因素,实现不同尺度耕地质量评价指标具有科学依据的差别。还可按照影响耕地质量评价重要因素的特征尺度进行耕地质量分区,揭示耕地质量影响因素空间分布规律、为耕地质量的科学推绎提供理论支撑。建议今后土地科学的尺度研究,以特征尺度为导向,深入探讨土地属性本身的时空尺度问题,开拓土地科学基础研究新局面,提供土地本质属性的新知识和新的技术方法。