滇东原上湖盆溶丘区梯地特征及景观配置模式研究

杨 李,孙瑞桃

(云南师范大学 旅游与地理科学学院,云南 昆明 650500)

在全域旅游下,旅游融合是“+旅游”的大旅游发展模式。乡村地区在全域旅游背景下,通过“农业+旅游”的发展模式,推动乡村旅游发展,最终达到乡村振兴的目的。乡村旅游的发展必须要有资源依托,建立乡村旅游吸引物,无核心吸引物的乡村旅游很难发展,因而发现新资源和整合零散的乡村资源,构建乡村旅游核心吸引力,是全域旅游时代发展乡村旅游的一项重要任务。通过景观农业配置的方式整合零散的乡村资源,发展“农业+旅游”,是乡村地区转型升级的重要途径。景观农业是利用具有观赏价值的、多品种、多色彩的农作物种植,配合当地村庄聚落的肌理,通过景观要素的搭配与设计,使其具有一定的经济、生态、美学价值[1]。云南喀斯特地貌发育广泛,喀斯特生态环境脆弱,独特的地质地貌和水文环境,使喀斯特乡村农业在生产中面临较多不利因素,人地关系矛盾也越来越突出,因此寻找新的发展途径成为喀斯特乡村急需解决的问题。近些年,在云南山地农业发展问题的研究上,众多研究者针对云南山地农业的特点,提出了相应的景观农业配置发展策略,目的都在于发展乡村旅游。尹一帆[2]通过总结云南山地农业景观的特征,提出了今后山地农业的发展方向和农业种植模式;许路艳[3]对滇中红层区不同类型盆地的景观类型、结构、功能进行了分析,提出了滇中红层区景观农业的配置模式;张磊[4]把云南横断山区分为三江并流高山峡谷区和帚状中山宽谷区两个部分,并根据不同的城镇周边农业景观类型,提出了农业配置方式;王爽[5]、肖梦景[6]、余洁芳[7]、谢燕[8]、程燕芳[9]、王教元[10]等分别对滇东喀斯特地区、富源县洞上河流域、滇中盆缘山地、云南高铁沿线农旅融合地区、原上湖盆溶丘区盆地、云南山地城镇游憩区的景观农业提出了相应的景观种植模式,并对当地旅游开发模式提出了对策,但对梯地这类特殊农业景观进行配置并开发旅游的研究较少。鉴于此,本研究以滇东原上湖盆溶丘区内梯地为研究对象,通过遥感、GIS技术对研究区内梯地进行解译,总结了其特征,发掘梯地特殊的美学价值和其他价值,探索了适合滇东原上湖盆溶丘区梯地的景观配置模式。这对改善喀斯特乡村生态环境脆弱的现状,改善当地生态环境,优化产业结构具有现实意义,也是对喀斯特地区乡村旅游开发现有理论和方法的有效丰富和补充。通过对喀斯特乡村旅游开发模式的尝试和新探索,以期能为梯地这类景观的旅游开发提供一定的借鉴和参考。

1 研究区概况

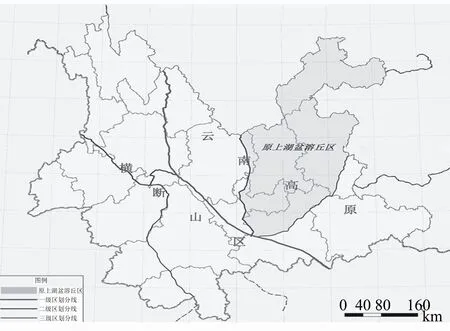

根据《云南“城镇上山”的地理环境系统背景研究》研究报告,依据云南地理环境的具体情况,将云南划分为2个一级地理环境区,北起程海附近金沙江段,中段以祥云盆地西侧为界,南以哀牢山断裂带为界,分东西两部,西为横断山区,东为云南高原[11]。主要考虑岩石、土壤及其所引起的地表景观差异,以汤郎-易门断裂和哀牢山断裂为界,将云南高原分为滇中红层区和滇东喀斯特山原区,其中滇东喀斯特山原区分为滇东原上湖盆溶丘区和滇东南峰丛峰林区。本研究以滇东原上湖盆溶丘区为研究区(图1),滇东原上湖盆溶丘区是以喀斯特地貌为主体的丘陵状高原,西以汤郎-易门断裂带为界,东以滇黔桂省界与贵州高原为邻,北至四川盆地南缘,南到师宗-弥勒断裂带。自然地理环境上,原上湖盆溶丘区属于岩溶高原区,地势北高南低,平均海拔1800~2500 m,岩溶面积广,其中碳酸岩广泛分布,面积占总面积的一半以上。受诸多因素的相互作用,滇东原上湖盆溶丘区气候具有干湿分明的特征,4~5月为干季,5~10月为雨季,年平均降水量800~1000 mm,年平均温度在14.5 ℃。区内河流众多,水系发达,河流水系形态多呈现树枝状水系和格子状水系,由于岩溶面积广,河流经常下渗发育了众多地下暗河,造就了岩溶高原独特的河流水系形态。在人文地理环境上,原上湖盆溶丘区有彝族、回族、哈尼族、苗族等少数民族,少数民族风情显著,其人口主要集中分布在盆地和河谷地区。区内现已形成较为密集的交通网路,交通网路便捷,向东可经过曲靖通往贵州,向北可经过昭通通往四川,向西可经过昆明通往滇西,向南可经过红河通往东南亚。独特的自然地理环境,浓厚的少数民族风情,形成了区域内特有的旅游资源,使其旅游业得到蓬勃发展。

图1 云南地理环境区划图(王嘉学等)

2 梯地特征分析

梯地一般是指种植旱地作物,坡度大于2°,人工筑有整齐的台阶式田坎,坎高大于0.5 m的横坡耕地[12]。一般来说,在某个范围内,2个及2个以上相聚而成的事物能称作“群”,梯地常常成群分布,形成梯地群。梯地群是指两个或两个以上丘陵集中连片,被开辟而成的连绵的梯地群组,本研究关注的重点则是梯地群。利用Loca Space Viewer软件获取研究区的影像资料,结合Google Earth、基于数字高程模型(DEM),通过遥感、GIS技术对研究区的梯地群进行解译,并和研究区内景区进行叠加分析(图2),得出梯地群的分布特征和发育特征。

在空间分布上:梯地群多分布在原上湖盆溶丘区东部,例如昭通、曲靖地区;现开发景区则多分布在西部,例如昆明、玉溪地区。梯地群分布范围区内,景区数量较少,且梯地分布地区多是旅游资源非优区[13]。由于研究区内东部经济相对落后,知名度不高,旅游资源禀赋不佳,无核心吸引物,导致旅游开发相比于西部较为落后,旅游开发东西格局差异很明显。梯地作为特殊的旅游资源,今后将是东部资源非优区乡村旅游开发的重点,最终实现研究区内旅游的协同发展。在发育特征上:提取区内梯地群数量78处,部分梯地群发育密集,形成了大面积的梯地群组。所提取的梯地群多分布在海拔2000 m左右处,有羽状梯地群、梳状梯地群等多种类型的梯地群。梯地群发育规模大,发育类型丰富,且梯地群田阶阶数较多,田阶线条优美,这种特殊的地貌形态,自身带有较强的吸引力,具有独特的美学观赏价值。从梯地群的空间分布特征以及发育基本特征看,梯地都是一种优良的旅游资源,也是今后旅游资源非优区开发旅游的关键资源。

图2 滇东原上湖盆溶丘梯地群分布图

3 梯地价值分析

3.1 美学价值

梯地是喀斯特环境下,人与自然环境和谐呼应的地貌景观,尤其是大规模发育的梯地群,空间分布广泛,大面积的梯地斑块和小面积的梯地斑块与梯地田埂弯折曲线共同构成了独特的景色,体现出一种特殊的吸引力。随着山势蜿蜒起伏,一层层梯地从山脚到山顶,错落有致,层次分明,远远望去,美不胜收;梯地亭亭玉立,纹理多样,若配以“服饰”,加以梳妆打扮,突出山势曲线,将更加显得其“身材”婀娜多姿、丰腴有致[6]。经过景观配置后的梯地具有极高的观赏价值,成为一种靓丽的旅游资源,具有特殊的旅游吸引力。梯地主要有自然美、线条美、色彩美3个方面的美学价值特征。自然美是梯地具有美学价值的基础。梯地田块的大小、田埂的走向、形状以及与周围山势的融合对梯地形成良好“身材”和“骨架”具有重要作用。首先梯地沿着山势修建,盘绕整个山体,错落有致,因地制宜的耕作方式与自然环境相互协调;其次起伏和缓的山势让梯地形式变化万千,从山脚向山顶望去,整个空间立体变化感十足,达到令人震撼的视觉效果,美不胜收。线条美是梯地美学价值的重要表现形式。梯地田埂蜿蜒曲折的曲线是形成梯地优美的重要方面。一般而言,水平线常常给人安静、平和的放松感,但荷加斯认为,“蛇形线灵活生动,同时朝着不同的方向旋转,能使眼睛得到满足、引导眼睛追逐无限的多样性”[14]。人们也普遍认为横向排列的线条是美的,尤其以小弧度的柔和舒展为最美,因此曲线比水平线更富变化感,因此也极具美感。梯地的线条蜿蜒曲折,从山脚盘绕山顶,符合蛇形线的特征,给人灵动、跳跃的感觉,这也是梯地第一眼吸引人的特殊震撼力。色彩美是梯地形成美学价值的突出特征。色彩是人的视觉感知的第一印象,也是最直观的印象,色彩作为地方的属性之一,不仅让地方具有特色,也代表者本地的一种性格[15]。根据旅游开发现实需要,通过对农作物色彩的选取与搭配,形成丰富多彩的农业景观。梯地本身具有良好的骨架和纹理,线条造型优美,选取本土作物进行种植,突出山体山势,可形成较强的视觉冲击感。不同季相、不同的农作物会形成不同的色彩斑块和造型,例如粉色、白色、黄色、绿色这些不同季节的色彩,给人不一样的审美感觉。通过色彩的搭配与装饰,充分展现出梯地的色彩美,使梯地成为一种特殊的旅游景观,可以提升乡村旅游目的地的旅游核心吸引力和乡村形象,同时也可以强化当地的地域风情。梯地的自然美和线条美是今后景观农业配置色彩的先天条件,色彩的搭配和装饰使梯地在自然和线条美的基础上,成为独具美学价值的乡村旅游资源。

3.2 其他价值

梯地除了本身满足人们审美、观赏需求的美学价值外,还具有其他价值,其中旅游经济价值和生态价值也是梯地价值的重要体现。通过对梯地的挖掘、整合和改造,使梯地成为一种重要的旅游资源,可以带动乡村旅游目的地乡村旅游的开发,使乡村地区产业方式转型升级,改变传统依靠农业的单一经济生产方式,进而带动乡村经济的发展。同时在景观农业配置的农作物的选择上更多是本土的经济作物,这种生产种植方式的改变,也提高了农业生产的附加值。梯地从单一的农业景观转变到重要的乡村旅游资源,实现了农业和旅游的完美融合,使梯地产生了旅游经济方面的重要价值。梯地作为一种特殊的农业生态系统,它改变了原有的陆地地貌景观,是人类与自然耦合作用下达到的理想生产状态,是人类与自然环境和谐相处的典范。在云南喀斯特地理环境下,梯地有效缓解了人地矛盾的关系,改善了喀斯特地区水土流失的现状,营造了一个良好的山体立体环境,作为人类利用自然、改造自然的杰作,梯地与周围的山势、森林、乡村有机组合成一个和谐的生态系统,是喀斯特乡村发展山地农业可持续的重要途径。梯地体现出的生态价值是人类谋求长期可持续发展、人与自然和谐相处的结果。

4 梯地景观配置模式

梯地是农业耕种和大地自然结合的典范,虽具备良好的“身材”和“纹理”,但在“素颜”的现状条件下,是不具备旅游吸引力的。因而,如何发挥梯地独具的美学价值和其他价值,必须通过规模化和精细化的景观农业配置来进行梳妆打扮,才能成为靓丽的旅游资源,才具有旅游吸引力。利用梯地特殊的地质地貌背景,通过规模化、景观化、图案化的特色经济作物配置,形成新的高原特色农业旅游资源,创新性地采用这种独特的高原特色景观农业配置模式,探索在喀斯特环境下,梯地景观如何通过农业配置,实现其旅游资源的转化升级,促进农业和旅游的协调可持续发展,这是实现喀斯特乡村旅游资源升级、发展高原特色农业、实现乡村振兴的一种新方法、新思路、新途径。

4.1 梯地遴选标准

可塑性较高和代表性较强以及其所处区域的区位优良、交通条件优越、当地社会经济发展水平较高的这类梯地群可以优先考虑开发。通过整合这种零散的非优的旅游资源,与周围景观进行群组开发,实现协同发展。但也有较大一部分梯地群受本身发育环境的限制和后期人类活动的影响,梯地群的结构和形态特征可能被摧毁,且不具备美观的轮廓外形,因此不具备旅游开发的价值。

4.2 梯地配置原则

4.2.1 因地制宜原则 应充分利用特色农业资源,结合当地特殊的山水地貌特征,紧紧抓住其特殊的地貌骨架与农地纹理特征,科学合理地进行规划布局。在选用农业作物配置时,结合当地的人文环境,充分考虑当地不同作物对光照、水分、土壤等因素的需求,尽量选择本土作物。

4.2.2 经济性原则 景观农业配置中所选择的经济作物,要求在今后很长一段时间比长期以往种植的作物具有更大的经济效益,耕作管理容易且成本较低,农产品的市场风险低。

4.2.3 观赏性原则 具有非同一般的美学观赏价值是基础,才称之为景观农业。根据区域自然、人文环境特征和构成要素,从形态、色彩、季相等研究其旅游资源的美学结构特征。在景观农业配置中,应分析农业斑块的平面构成、立体构成和色彩构成,运用结构美学、景观美学等相关理论与方法,设计出不同季节形态、不同区域环境背景的景观农业配置模式。

4.2.4 生态保护原则 在进行景观农业配置时,不应该破坏自然环境的整体面貌,要与区域现有的森林生态、水域生态等环境相适应,并科学推动生态修复,确保生态过程的顺利进行。或是在多样性和丰富性的基础上,发挥各种类型景观农业要素的优势,使每种类型的景观农业合理镶嵌,达到最佳的利用效果,并通过景观农业的多样性提高农业生态系统完整的稳定性。

4.3 梯地配置模式

依据滇东原上湖盆溶丘区主要地理环境特征和梯地景观配置原则,并结合景观美学理论,遵循梯地自身“纹理”和“骨架”造型,将梯地景观配置分为条带状和图形图案状两种主要景观配置模式。遴选出骨架或纹理良好的梯地,在保持原有梯地造型不变的基础上,通过景观农业配置,巧妙地利用梯地的特殊造型打造出一种动态感。采用条带状、图形图案状种植的模式在不同的梯地种植不同的作物,利用农作物在一年四季中不同的季相,展现出一年四季丰富多彩的景观视觉效果;同时多年生经济作物与一年/半年生经济作物间植,确保四季色彩不同,四季皆可游玩。在种植作物上主要选择适合当地气候、经济价值高且色彩丰富的农作物,由于这些作物的色彩不同,远远望去山体层次感明显,极度富有动态效果。这种特色模式的应用,使农业的生产性和审美性有机结合起来,以期达到经济效益、环境效益和社会效益统一的效果。

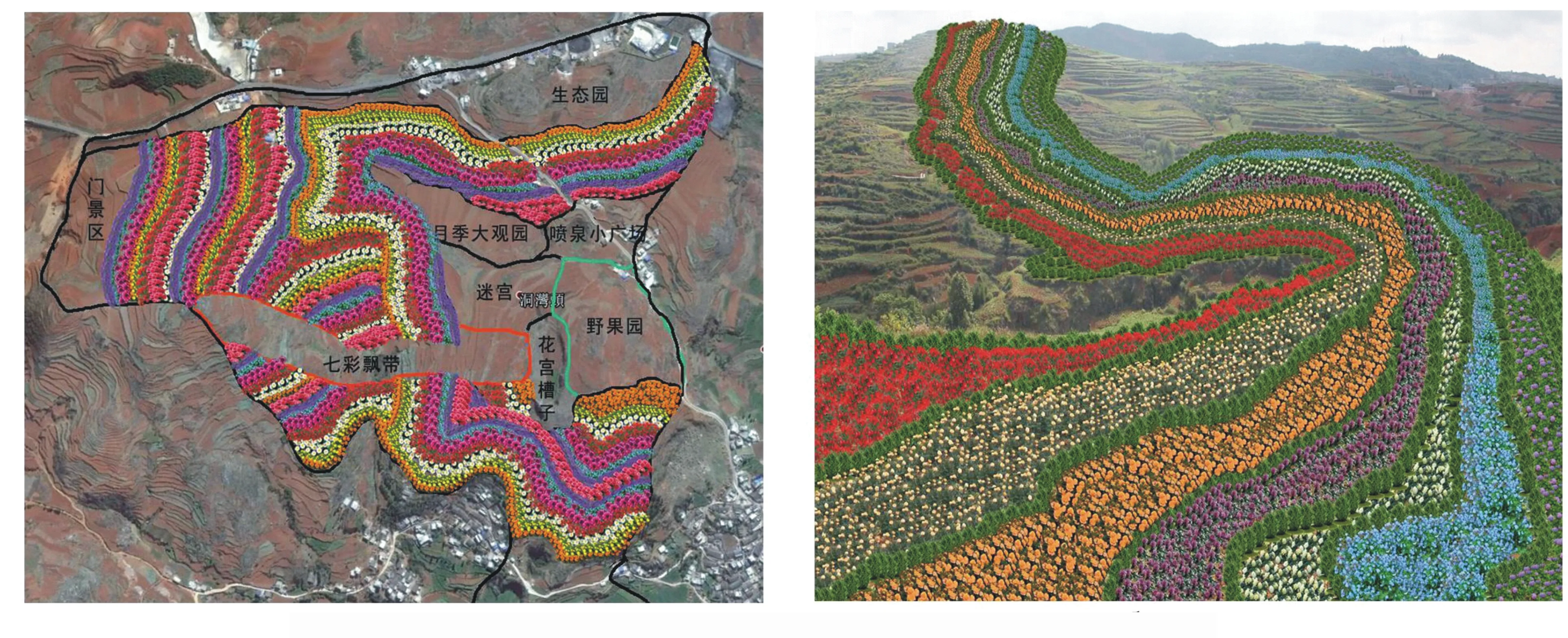

4.3.1 条带状模式 缓丘山地的山体起伏和缓,山坡上面开垦有一梯梯的梯地,重点是在山体上进行景观配置,在作物种植的时候要考虑到梯地的地形特征,充分利用现有梯地优美和谐的造型,根据原有梯地造型一条条搭配种植不同色相的农作物,梯地线条蜿蜒曲折、光滑优美,这样农作物跟随着梯地造型种植,在整体上与梯地完美融合,不仅色彩多样、极具动感且具有极强的视觉冲击。通过不同色相的农作物的有机配置,从整体上给梯地所在山体穿上漂亮的外衣,使其成为最绮丽的农业景观。沿着山势打造的一梯一梯的花梯地,条带状特征明显,远远望去,一座立体花园景观映入眼帘。造型奇异的花阶花梯,给整体景观增加一丝律动,使景观变化动中有静、静中有动,给人不一样的旅游审美体验(图3)。

图3 曲靖多乐原景区梯地条带状配置模式效果图

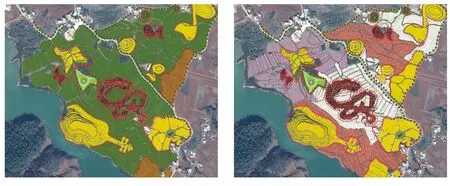

4.3.2 图形图案状模式 图形图案状配置模式的重点是利用具有阶梯地形特征的梯地景观与周围的自然景观,通过季相色彩来构建和布局。利用花卉和农作物的大斑块、大色块方式进行配置,田块本身的大小和形状也不一样,纹理丰富,通过季相色彩和布局结构来展示立体景观美。以特殊图形图案为主题,配置出“图形”景观和“图案”景观,搭配种植各种花卉作物,凭借梯地独特的地形特征和花卉、农作物丰富的色彩季相变化,形成特殊的大地景观,实现形态美和色彩美的完美融合。通过平面构图和周边山体的对比以及块面和线条的对比,梯地与周边乡村有机融合,从而形成不同视觉效果的景观斑块,整个山体都是特殊符号的花海,增加了乡村旅游核心吸引力(图4)。

5 结论

通过选取滇东原上湖盆溶丘区具有代表性的梯地,对其特征、价值、配置模式进行研究,得出以下结论:

图4 曲靖七彩胜境旅游区梯地图形图案状配置模式效果图

(1)滇东原上湖盆溶丘区梯地主要集中分布在东部,且发育类型丰富,但梯地分布区内现有景区开发数量较少。梯地特殊的“身材”和“骨架”,让梯地成为乡村旅游开发的关键资源,开发配置梯地是实现原上湖盆溶丘区旅游协同发展的一种新的途径。

(2)梯地具有自然美、线条美和色彩美三重基本属性,是梯地美学价值的重要体现,同时梯地作为人与自然和谐相处的典范,具有重要的生态价值;经开发后,又具有特殊的旅游经济价值。梯地价值的挖掘是梯地景观今后整合、开发成为旅游资源的重要基础。

(3)根据区内地理环境特征和梯地自身特殊造型,结合景观美学理论,梯地主要有条带状配置模式和图形图案状配置模式,通过这两种梯地配置模式,充分发挥出梯地的价值,成为喀斯特乡村特殊的大地景观。

梯地作为喀斯特乡村旅游开发中一种特殊的、不可复制的重要资源,通过景观配置后,梯地焕发出特殊的旅游吸引力,提升了乡村旅游形象。因此,对梯地这类特殊的农业景观的研究,对今后乡村旅游、乡村振兴具有重要的理论借鉴意义。鉴于本研究对梯地特征方面的研究深度不够,梯地特征背后的挖掘,是发现梯地具有更多价值的体现,因此在这一方面应进一步加深探讨和研究。