关于专业型硕士研究生校外导师作用发挥的研究

黄林青 邱江婷 秦凌凌 徐永旭 陈明政

[摘 要]校外导师是影响硕士研究生培养质量的因素之一。项目组通过问卷调研及现场访谈的研究方式,从校外导师对专业硕士研究生日常指导方式与频率、学业教育与实践环节指导、道德教育与就业指导等方面,分析了校外导师制作用发挥存在的问题,提出相应的解决措施,旨在提升校外导师对硕士研究生的培养质量。

[关键词]校外导师;研究生;作用发挥;培养

[中图分类号] G643 [文献标识码] A [文章编号] 2095-3437(2019)07-0186-03

为了应对经济社会发展对高层次应用型人才的需求,改变我国学位类型单一的局面,实现学位制度国际化,我国于2009年开始了包括工程硕士在内的全日制专业硕士学位研究生的培养工作[1]。自专业硕士研究生招生以来,专业硕士研究生的报考人数不断攀升,到2015年,专业型硕士研究生报考人数已接近学术型研究生报考人数。面对如此庞大的人才培养群体,如何把专业硕士研究生培养成高层次应用型人才,是高校亟待解决的研究课题。

专业型硕士研究生培养最大的特点是采用“双导师制”,即校企联合培养硕士研究生。“双导师制”的产生源于校内导师重理论、轻实践从而导致专业硕士学位研究生能力发展不平衡的问题。校外导师在实践环节对硕士研究生具有较强的指导作用,但人们往往忽视了校外导师在其他环节对硕士研究生指导作用。

姚国章[2]对专业学位研究生进行了调查分析,认为关键问题在于健全校外导师培养制度,并提出相应改进措施。王丽根[1]在《全日制工程硕士校外导师的角色研究》一文中从“角色学”的理论视角出发,以东南大学为例,对硕士研究生眼中校外导师理想角色与其现实状况进行了探究,根据角色差距提出了建设途径及建议。其后蒋洁霞[3]又对校外导师赋予了新的角色定位,并從不同角色提出实施路径。陈淳[4]以广东某高校为例进行问卷调研,分析了校外导师在研究生培养质量中存在的问题,并提出了促进校外导师提升培养质量的对策建议。

重庆科技学院作为教育部首批“服务国家特殊需求人才培养项目”工程硕士专业学位研究生试点单位,学校紧跟行业(企业)的特殊需求,以“服务特需、突出特色、创新模式、严格标准”为指导思想,坚持以实践能力培养为主线,以行业企业为依托,以项目为纽带,创造性地提出并实施“2461”研究生培养模式[5]。针对以上问题,结合本校实际,项目组采用问卷调研等研究方式对硕士研究生校外导师作用发挥进行有益探索,提出了改进措施,对促进校外导师对硕士研究生的培养质量具有重要的现实意义。

通过网络平台,利用微博、微信、QQ群等媒体软件,我们向研究生发放了“校外导师指导作用调查表”,并在调研截止后回收问卷。调查对象为在校研究生及已毕业研究生,问卷主要围绕校外导师对硕士研究生各方面指导工作进行设计。本次问卷共发放70份问卷,回收65份,其中有效问卷为60份,有效率85.71%,问卷的回收率符合调查的有效范围,可以进行相关数据分析研究。

一、校外导师对研究生指导情况探究

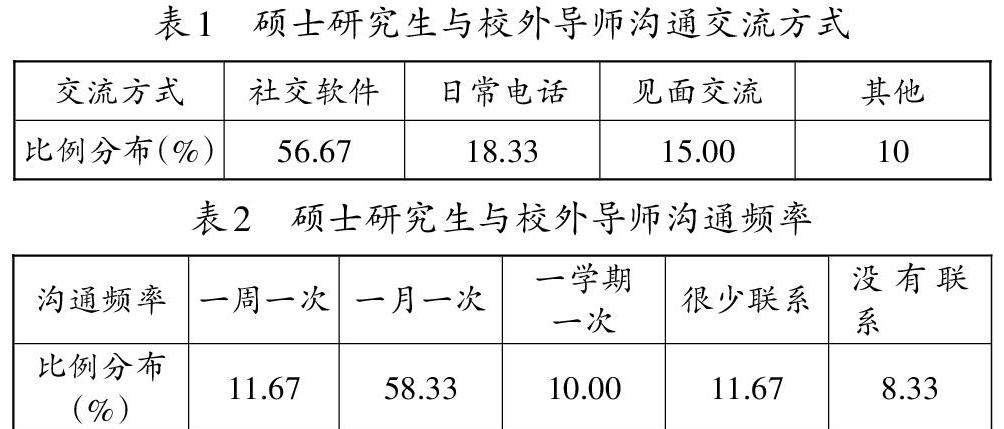

(一)日常指导方式与交流频率

校外导师所扮演的角色,不仅仅是指导硕士研究生校外实践的导师,更应该是他们学习和生活的导师。校外导师在对硕士研究生进行日常指导过程中,需勤交流多沟通,保障师生之间的紧密联系,才能更好地发挥校外导师制度的作用,提高硕士研究生的综合能力。我们就学生与校外导师交流方式和频率这一问题进行了调查,其结果见表1、表2。

表1、表2显示,从交流方式来看,大部分硕士研究生与校外导师沟通交流的方式多采用现代化工具,如QQ、微信等社交软件,见面交流的占极少数,而填写“其他”的调查对象大部分填写的是“没有与校外导师进行日常交流”;从沟通频率来说,超过半数的硕士研究生与校外导师沟通频率是一周一次。经访谈发现部分硕士研究生与校外导师交流大多数为节日问候或与学习无关的内容等,更有甚者,少部分硕士研究生与校外导师未曾见面,不存在日常交流。

(二)学业教育与实践教学环节指导

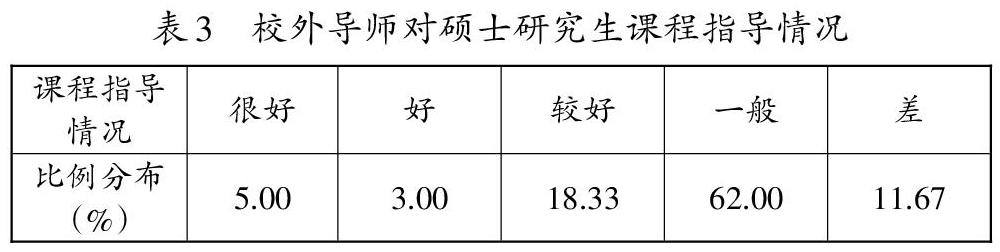

1.课程指导

我校硕士研究生学制为三年,第一学年在校内进行专业课程学习,主要为进一步实践打下扎实的理论基础;第二年校外实践,将理论运用于实践;第三年撰写毕业论文。校内导师虽然是帮助研究生课程学习的主导,但校外导师在课程指导方面也应给予一定的帮助,当硕士研究生在理论学习与所接触的实践项目存在差异时,校外导师要给予学生指导,基于实际工程项目,指导学生如何将理论知识运用于生产实践中并有机地结合。校外导师对硕士研究生课程指导情况见表3。

在 “校外导师对硕士研究生的课程指导情况”这一问题调查研究中发现,大部分硕士研究生认为校外导师对其课程指导力度不够,少部分研究生认为校外导师对其没有进行指导。

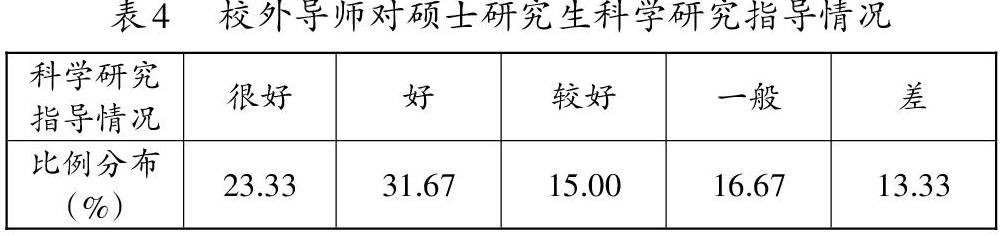

2.科学研究指导

硕士研究生在读期间会涉及相关科学研究工作,如承担校内外导师的项目及学校准予立项的科技创新项目、参与其他硕士研究生的项目等科学研究工作。校外导师的指导尤其重要,校外导师了解企业需求,硕士研究生应在此方面多与其交流。校外导师更应该让硕士研究生参与自己的实际项目,从中获取灵感,并给予硕士研究生意见和建议,从而提升硕士研究生的科研水平,帮助校外导师完成实际工程项目,形成互利共赢的局面。

调查结果如表2.4所示,70%的硕士研究生认为校外导师对自身科学研究工作指导整体满意,30%的硕士研究生则认为不容乐观。

3.论文指导情况

毕业论文是硕士研究生三年学习和实践成果的集中体现,由校内导师、校外导师共同指导。硕士研究生完成硕士学位论文的第一步是选择一个切合自身实际的选题,选题的方向应该充分运用研究生期间所学理论知识并应用于实践,对行业和企业在这一方向的发展有促进作用,带来一定的社会效益。校外导师来自于企业,对硕士研究生毕业论文选题有一定的帮助,这时校外导师应该充分发挥其作用,指导硕士研究生选题、开题、论文撰写等。

根据表5所知,49.98%的校外导师对硕士研究生论文指导情况偏好,14.29%的校外导师对硕士研究生论文指导情况一般,35.71%的校外对硕士研究生指导情况偏差。

4.校外实践

学校专业型硕士研究生学制为三年,在第二学年研究生会进行校外实践学习。研究生通过在企业参加此类项目,获得一定的专业实践经验,提升创新能力,有效实现学校和社会的“零距离”接轨[6]。这不仅是为了达到硕士研究生的实践水平,更是为了适应企业需求。校外导师是硕士研究生校外实践环节的主导者以及主要负责人。要达到使硕士研究生的实践水平更适应企业需求的目的,校外导师需在校外实践环节严格把关。

通过分析,表6反映了31.67%的硕士研究生实践单位由校外导师介绍,68.33%的研究生实践单位不是由校外导师介绍;大部分的硕士研究生实践单位与所学专业有关,但超过半数的人在实践过程中并未运用所学专业知识。

(三)道德教育与就业指导

1.道德教育

2010年11月,《教育部关于进一步加强和改进研究生思想政治教育的若干意见》(教思政〔2011〕11号)正式下发,明确提出“导师负有对研究生进行思想政治教育的首要责任” [7]。校外导师在德育方面的影响对硕士研究生教育起到很大的引导作用。

在对表7进行研究分析后,我们得出以下数据:75%的人都认为校外导师在德育方面起了积极引导作用,16.67%硕士研究生认为影响作用不大,剩余8.33%的硕士研究生则认为没有影响。

2.就业指导

校外导师应定期为硕士研究生提供就业指导服务。校外导师作为学校与企业的纽带,还应当促进校企间的联系与合作,定期举办校园招聘活动,同时主动向企业推荐优秀的硕士研究生,为构建组织化、制度化、规模化的研究生管理服务体系,校政企研等各部门应紧密配合形成长效共建平台,建设最优的研究生培养模式与机制[8]。

根据问卷调查结果,可得出表8。校外导师对硕士研究生的就业指导力度普遍偏弱,35.72%的硕士研究生对校外导师对自己就业指导比较满意。

二、提高校外导师指导质量的途径探讨

专业学位研究生教育是我国偏重于职业训练和技能应用的最高教育层次。集职业、实践、技能和科研四大特征为一体的角色定位,必然要求校外导师全程参与各环节,以平台、信息和资源等优势帮助高校提高专业学位研究生教育的质量[3]。通过对调研结果进行分析,从交流方式与频率来看,大部分硕士研究生与校外导师联系工具多采用现代化工具交流,如QQ、微信等;师生之间交流频率较高;在学业教育与实践教学环节指导中,科学研究指导情况整体满意;在职业道德与就业指导情况中,校外导师对硕士研究生的道德教育总体较好。针对以上三个方面的进行调研分析,我们发现存在以下问题:日常专业指导性不强,课程指导参与度不高,校外导师在实践与就业环节的主动性还需增强。

针对上述问题,以下主要从建立健全管理制度、落实过程指导环节、强化就业指导等方面进行探讨。

(一)建立健全管理机制

为保证“双导师制”培养模式长期且有效运行,要充分发挥校外导师对硕士研究生指导作用。首要任务是建立系统化的制度体系,将导师遴选到过程考核都要落到实处;然后合理地采取激励措施促进校内外导师不断提升自身的科研水平和指导能力;最后通过组织校外导师参与相关培训等举措提升校外导师指导质量。对校外导师进行有针对性的培训,不但能提高校外导师角色的适应性,让校外导师自身有个准确的定位,明确自身肩负的责任与使命,而且促进了校外导师与校内导师、校外导师与校外导师之间的交流,主要是关于硕士研究生培养方法的交流,对学生的培养形成强大的推动力,大大地提升了校外导师对硕士研究生的指导质量。

(二)落实过程指导环节

增强课程指导力度。传统思想上的校外导师只局限于实践教育,但加强其课程教育是十分重要的,校外导师应在研究生一年级的课程学习环节给予指导;落实实践环节指导,校外导师在硕士研究生实践环节中起主导作用,应该结合研究生所研究的方向主动给其推荐实践单位,实践的岗位应运用所学专业知识,保障实践与理论的紧密结合;校外导师应当全程参与学位论文指导工作,从选题到毕业答辩等一系列过程,有利于把控研究生论文完成进度,结合答辩专家的意见或建议以及自身豐富的实践知识,及时矫正论文内容出现的偏差,给予研究生有效指导。

(三)强化就业指导

校外导师在专业型硕士研究生培养过程中应当促进研究生就业,在日常指导以及专项指导过程中了解自己研究生的基础上,对研究生就业采取个性化指导。可以采取研究生毕业之后到其导师所在的企业就业或者为提供研究生岗位信息、推荐研究生到单位就业等办法强化就业指导。

三、结束语

如何让校外导师培养出高层次应用型硕士研究生是一个长期存在且未得到全面解决的问题,校外导师制度建设是不断完善的过程,需要不间断地深入探索。学校要客观地面对存在的问题并找出应对策略,以达到提升硕士研究生整体质量的目的。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 王丽根.全日制工程硕士校外导师的角色研究[D]. 南京:东南大学硕士学位论文, 2015.

[2] 姚国章, 朱树婷, 沈洪洲. 专业学位研究生校外导师发展的调查与思考[J]. 教育现代化, 2018(14):14-17.

[3] 蒋洁霞. 浅析专业学位研究生校外导师的角色定位及其功能发挥[J/OL]. 当代教育实践与教学研究(电子刊), 2018(1):48-49.

[4] 陈淳,张争胜. 全日制教育硕士校外导师指导质量问题分析与提升途径[J]. 嘉应学院学报,2016(4):89-92.

[5] 干勤, 柏伟. 服务特需职业导向创新工程硕士专业学位研究生培养模式——重庆科技学院“2461”研究生培养模式的实践探索[J]. 学位与研究生教育, 2014(8):14-18.

[6] 刘彩红. 全日制专业硕士校企联合培养问题及对策探究[J]. 黑龙江教育(高教研究与评估), 2017(5):57-58.

[7] 吴文君, 张彦通. 主体间性视域下导师与研究生交往的德育效应探析[J]. 学位与研究生教育, 2017(1):19-22.

[8] 倪桓, 张杰. 校政企研联合培养研究生的模式与机制研究——以金融学科为例[J]. 高等财经教育研究, 2016(4):24-27.

[责任编辑:刘凤华]