城郊型森林公园游客风险感知研究

——以福州旗山国家森林公园为例

陈 恋,陈秋华,陈 琳,张春友

(福建农林大学 管理学院,福州 350000)

1 引言

随着我国经济的持续快速发展,人民的生活水平得到极大提升,旅游业也得到了快速发展,森林旅游具有突出的康体养生功能,符合生态文明发展理念的要求,能创造良好的生态效益和经济效益,已成为旅游业重要组成部分。城郊型森林公园以其自身优势成为许多游客的选择。但部分城郊森林公园存在管理不到位、旅游公共服务体系不完善等问题[1],使得旅游消费者在进行旅游决策或旅游消费的过程中无法准确预测其旅游消费结果而产生风险感知,影响城郊型森林公园的发展。

鲍尔(Bauer,1960)提出,感知风险是消费者的主观感受,它包含了消费者对风险发生的概率与危害性的认知[2]。游客风险感知比价值获得感更能解释游客的消费行为[3],信息不对称会使游客对目的地的判断产生误差使得其对旅游风险的感知增大[4],风险感知水平会对旅游者的出游意愿产生直接的负面影响[5-7]。国外较早开始关于游客风险感知的研究。其中,自然灾害、交通事故[8-9]、恐怖主义、健康风险[10-11]、财务风险[12]、设施设备风险[13]、功能(价值)风险是游客比较担忧的问题,除此之外,不同学者还根据研究对象和研究目的的不同提出了、医疗支援风险、文化障碍、宗教信仰以及犯罪、沟通风险、服务质量风险等不同的风险划分维度。从国内研究上看,除绩效风险[14]、服务风险外,学者们提出游客感知风险类型与国外研究有所交集,但国内研究特别是以国内旅游目的地为研究对象的研究对恐怖主义、文化冲突风险关注度较低。

城郊型森林公园作为受游客喜爱的旅游目的地,具有康体养生、休闲游憩等功能[15],也具备一定的公益属性[16]。区别于风景名胜区、自然保护区等森林旅游景区,城郊型森林公园地处都市近郊,通达性良好。这一方面使其拥有较为稳定的城市客源,另一方面,城郊型森林公园生态环境更易受到人为因素影响,基础设施也相对落后。城郊型森林公园游客多以青壮年(18~59岁)为主,且多为周边城市居民,大部分以欣赏风景、休闲度假为出游目的,具有停留时间易受天气影响、对旅游配套设施关注度较高的特点[17]。

纵观已有研究,现阶段研究仍存在不足:首先,已有研究对游客风险维度感知的分类尚未有统一的标准;其次,以往游客风险感知的研究没有考虑到城郊型森林公园区位环境与游客游憩偏好的独特性。结合已有理论成果,本研究针对上述问题进行分析探讨,集合城郊型森林公园自身特点,在问卷调查的基础上,运用探索性因子分析对城郊型森林公园游客风险感知维度进行识别,并研究影响旅游者风险感知的因素,据此为城郊型森林公园的建设与管理提供实证依据,以期丰富风险感知领域的研究。

2 研究设计

2.1 量表设计

2.1.1 城郊型森林公园游客风险感知量表

本研究在前人研究[18]基础上对照福州旗山国家森林公园实地考察情况设计调研量表,筛选得到18个城郊森林公园游客风险感知题项,并补充开放性问题形成预调研问卷。根据道林(Dowling,1994)提出的风险感知测量方法[19],采用风险发生的可能性与风险事件危害性乘积衡量游客对某一风险的感知水平,即Ri=Pi·Li。Ri为某一题项的游客风险感知,Pi为该风险发生的概率,Li为该风险发生的危害程度。

问卷共包含四个部分。第一部分对受访者的人口统计学特征进行采集,包括性别、年龄、受教育程度、职业、家庭月收入、婚姻状况、地域等。第二部分对旅游特征进行采集,调查旅游者的旅游消费特征进行分析,包括是否经历过自然灾害、是否购买人身保险、出游频率等。第三部分调查游客对风险发生的概率及危害程度感知。采用李克特5点量表对风险发生概率和危害程度进行度量;调查时直接询问旅游者对各风险发生可能性和危害性的评分。第四部分采用开放性问题补充问卷未涉及的风险题项,询问旅游者“最难忘的不愉快旅游经历”和“旅游前最担心的问题”。

2.1.2 预调研

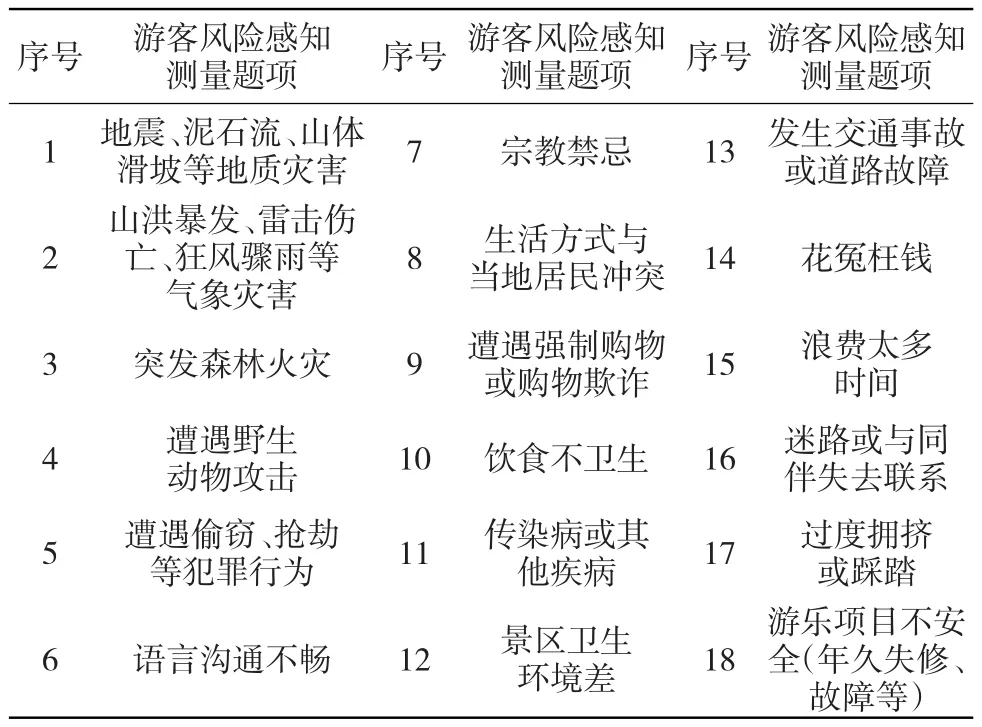

预调研采用实地调研与网络调研相结合的方式。对预调研数据进行探索性因子分析,共识别出3个游客风险感知维度,根据各维度内因子载荷较高的各变量的共同点,将3个维度定义为外部危害型风险、文化隔阂型风险和效用妨害型风险。“遭遇暴乱事件”题项跨因子载荷均大于0.4,无法识别其主因子,予以删除。对开放性问题答案采用关键字分析,按照关键词出现的频次高低排序,共提取出“天气”、“交通”、“景区”、“时间”、“设施”等关键词,因“天气”、“交通”、“景区”、“时间”等关键词表达的风险内容已包含在原有量表题项中,不再重复体现;根据对“设施”关键词中游客回答的概括及提炼,在问卷中补充“游乐设施故障(年久失修、故障等)”题项,并根据风险特征,暂将其归类为效用妨害型风险,最终形成3个风险感知维度的18个风险感知题项用于正式调研(见表1)。

表1 游客风险感知测量题项表

2.2 调研与样本

2.2.1 样本选取与数据来源

在案例地选择上,选取福州旗山国家森林公园作为案例地。福州旗山国家森林公园交通便利,通达性好,是极具发展潜力的城郊型森林公园。凭借丰富的自然景观深受游客喜爱,由此引发的安全问题也不容忽视[20]。案例地气候类型为亚热带海洋气候,雨季受台风影响,易发生山体滑坡等地质灾害,影响景区正常运营。选取福州旗山国家森林公园作为案例地,具有一定代表性,有利于揭示游客对于景区风险感知的规律,为城郊型森林公园经营提供参考。

调研采取抽样调查法,为提高样本数量,选择2018年7月~8月寒暑假期间进行调研,景区游客访问量大,问卷填答率高。正式调研共发放问卷300份,回收293份,其中有效问卷271份。

2.2.2 样本描述性统计

经统计,受访者中49.4%是男性,50.6%为女性;年龄上,18~59岁占绝大多数,其中18~30岁岁的人数最多,占受访总人数的30.6%,45~59岁次之,占25.4%,31~45岁占22.0%,18岁以下与60岁以上人群较少,分别占受访总人数的十分之一左右;学历上,以本科及大专以上人群为主,占59.4%;已婚与未婚人群比例基本均衡;国家机关或事业单位工作人员(25.3%)和学生(22.3%)最多,企业职工和自由职业者分别占18.2%和11.3%,个体商户占8.49%,其余为工人、农业工作者,离退休职工等;超过三分之二的游客家庭月收入在15000元以下(77.9%);41.1%的受访者来自福州,36.7%的受访者来自除浙、赣、粤外距福建省较远的其他省份。在旅游消费特征部分,大部分(78.8%)游客风险防范意识较强,购买过商业保险;超过半数人(60.4%)经历过自然灾害;46.6%的人每年出游1~2次,几年出游1次的人数占23.3%,每年出游3~5次的人占17.2%,7.3%的人每年出游5次以上,5.6%的人没有出游过。

3 实证分析

3.1 信度效度检验

通过内部一致性衡量研究的效度,结果显示,问卷中风险事件发生可能性部分Cronbach’sα系数为0.933,风险事件发生危害性部分Cronbach’s α系数为0.961,风险事件发生感知综合Cronbach’s α系数为0.963,均大于0.8,通过内部一致性检验,量表有效。通过Pearson相关系数衡量量表效度,结果显示,量表各题项间相关系数均大于0,各题项间均呈现相关关系,量表能够较好地反应城郊森林公园游客风险感知。

3.2 城郊森林公园游客风险感知维度

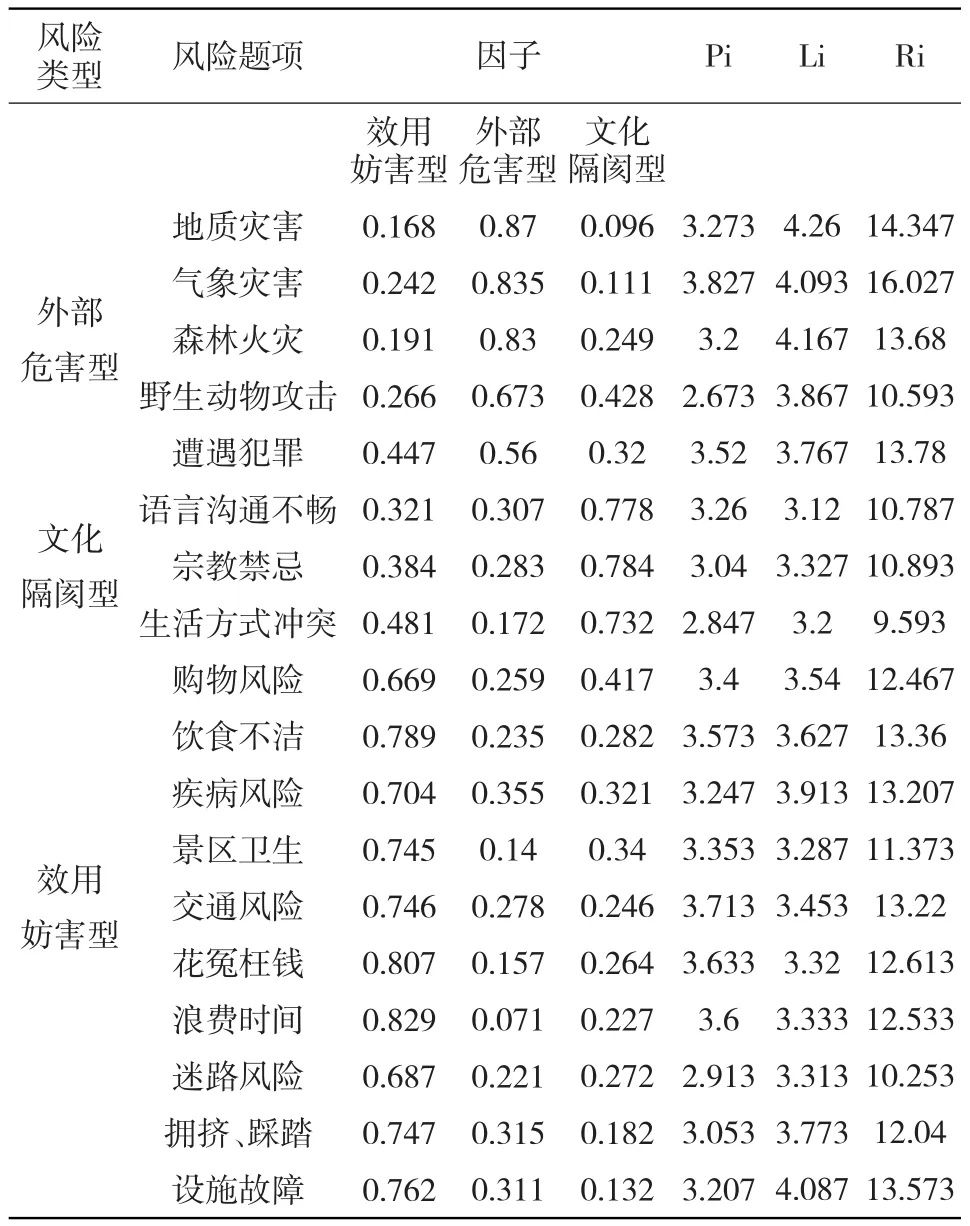

采用SPSS 22.0软件对数据进行探索性因子分析。在进行因子分析前,进行KMO和巴特利球型检验,检验变量的相关关系。结果显示,KMO值为0.937,大于0.8,变量间有很强的相关性,巴特利球型检验值为3929.813,显著性为0.000,变量间互相不独立,可以进行因子分析。对数据进行探索性因子分析并旋转因子矩阵,共提取出3个公共因子,累计方差贡献为72.99%,提取出的公共因子可以概括原始变量的大部分(72.99%)的信息。

因子分析表明,在研究设计阶段提出的城郊森林公园游客风险感知的3个维度与正式调研一致,各风险题项均得到识别(见表2)。其中,遭受犯罪行为题项经因子分析由效用妨害型风险识别为外部危害型风险。效用妨害型风险中,游乐项目故障风险得到实证数据的支持,因子载荷为0.762,大于0.6,风险感知综合系数为13.57。

从整体上看,3个维度中消费者对外部危害型风险的感知程度最高,对文化隔阂型风险的感知系数最低;所有风险题项中,气象灾害、地质灾害及遭遇犯罪行为的感知程度最高,说明自然灾害和犯罪行为易对游客产生影响。游客遭受野生动物攻击的危害程度感知较高,大于总体均值,但认为遭受攻击的可能性较低,在一定程度上降低了对于遭受野生动物攻击的风险感知,说明游客较为认可目前的野生动物管理状况,也可能与公园内部主要分布的野生动物为猕猴等攻击性较小的动物有关。游客对文化隔阂型风险的感知程度普遍较低,在文化隔阂型风险中,游客最担心宗教禁忌,但其风险感知综合系数仍低于总体均值。效用妨害型风险中,游乐设施故障、饮食不洁和交通风险是游客最担心的三个问题。

表2 游客风险感知因子载荷、均值表

3.3 城郊森林公园游客风险感知差异分析

游客风险感知的内容多种多样,不同旅游消费者对旅游目的地风险感知的维度和水平也不尽相同。本文运用独立样本T检验和方差分析法,分析不同人口特征和不同旅游消费特征人群的风险感知差异,对呈现显著差异的感知变量通过对比均值描述差异所在。

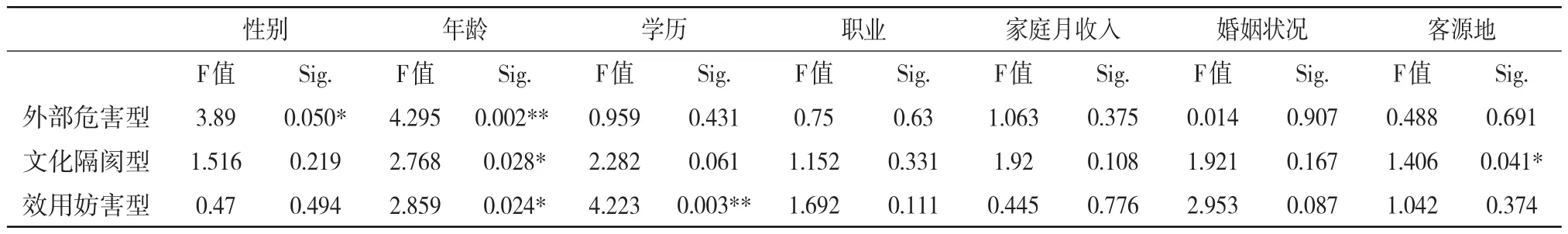

3.3.1 基于人口特征的城郊森林公园游客风险感知差异分析

对不同人口特征风险感知维度差异进行分析时发现,除职业、家庭月收入、婚姻状况外,其他不同人口特征游客对城郊森林公园风险感知的维度表现出一定差异(见表3)。女性对此类外部危害型风险的的感知水平高于男性。拥有中专或本科学历的游客对效用妨害型风险的感知更为明显,提示此类消费者更在意可能影响旅游消费体验的突发事件。来自福州市区的游客对文化隔阂型风险感知显著低于其他客源地的游客,但所有游客对文化隔阂型风险的感知水平均处于较低水平。

随后对各风险题项的感知差异进行分析,结果显示:女性对地质灾害、犯罪行为、交通事故、游乐设施故障的感知水平显著高于男性,男性则更担心语言沟通不畅的问题,表明女性更担心来自外界的负面影响,男性则对自己的沟通能力更不自信。其中未成年人和年龄较大人群(60岁及以上)对迷路、拥挤或踩踏事件的感知水平高于青壮年(18~59岁),此类人群相较于中青年属于弱势群体,尤其是60岁及以上人群,对手机导航等移动设备使用较不精通,所以更担心此类现象的发生;青壮年人群(18~59岁)对浪费时间的感知水平较高,这一年龄段游客多属于上班族,更希望游览时间被合理充分利用;60岁以上人群对宗教禁忌和语言沟通不畅最为担心。从学历上看,拥有高学历的游客(硕士及以上)对于宗教禁忌的感知水平显著较高,此种现象可能与样本中高学历人群样本量较少使得极值对分组均值影响较大有关;拥有大专、本科、硕士学历的游客对交通事故、浪费时间、过度拥挤、游乐设施故障的感知水平较高。已婚游客对宗教禁忌、过度拥挤和游乐设施故障的风险感知水平显著高于未婚游客。来自除浙赣粤外距福建较远省份的游客对语言沟通不畅风险的感知显著高于福建省内游客。

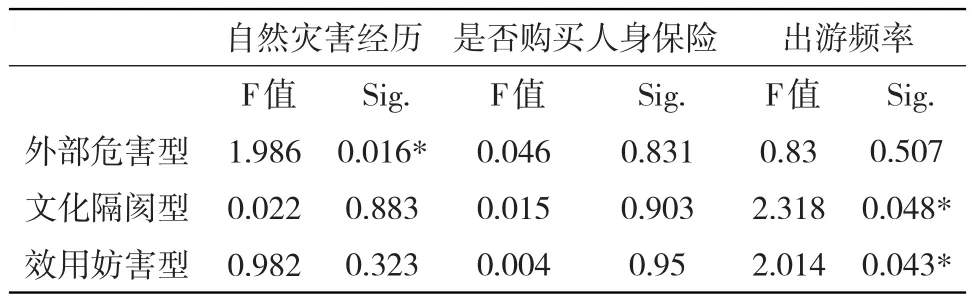

3.3.2 基于旅游消费特征的城郊森林公园游客风险感知差异分析

不同旅游消费特征风险感知维度差异分析结果显示,除是否购买人生保险外,其他各旅游消费特征差异均在不同维度影响游客的风险感知水平(见表4)。经历过自然灾害的游客对外部危害型风险的感知水平高于未经历过自然灾害的游客;从未出游过的游客对文化隔阂型风险的感知水平更高,表明缺乏旅游经验会放大此类风险感知。将不同旅游消费特征消费者的风险感知差异精确到具体风险,分析表明:经历过自然灾害的游客对气象灾害和传染病的感知水平更高,表明灾难经历已对游客的风险感知造成一定负面影响,且气象灾害和传染病的影响更深。出游频率上,每年出游3~5次的游客对语言沟通不畅、花冤枉钱的感知水平低于几年出游一次和每年出游1~2次的游客,旅游频率较高的游客旅游经验往往较为丰富,此类游客能更好地应对语言沟通、消费等过程中遇到的问题。

表3 基于人口特征的游客风险感知方差分析表

表4 基于旅游消费特征的游客风险感知方差分析表

4 结论

4.1 结论

①本文综合已有研究、案例地实地考察和预调研结果设计问卷,构建包含地质灾害、气象灾害、沟通不畅、交通堵塞、游乐设施损坏等18个风险问项在内的城郊森林公园游客风险感知量表,选取福州旗山国家森林公园为案例地进行研究,以期丰富游客风险感知的研究并为其他城郊森林公园研究提供参考。

②采用游客对风险发生的可能性和危害程度的乘积衡量游客的风险感知水平,运用探索性因子分析识别福州旗山国家森林公园游客风险感知的3个维度,游客对三个维度风险感知水平由高到低依次为外部危害型、效用妨害型、文化隔阂型,说明文化隔阂型风险对以观赏美景、休闲度假为主要目的的城郊型森林公园游客影响较小,游客较为认可景区目前的野生动物管理情况,但在游憩配套设施设置、自然灾害防护上仍有待提高。

③运用独立样本T检验和方差分析探索不同游客的风险感知差异。分析发现,不同性别的游客对外部危害型风险的感知水平不同,文化隔阂型风险的感知水平会受到客源地的影响,不同年龄游客对三种类型风险的感知均有差异,不同文化程度的游客对效用妨害型风险的感知有所差异,大部分游客对文化隔阂型风险的感知水平较低。经历过自然灾害的游客对外部危害型风险的感知水平较高;不同出游频率的游客对语言沟通不畅、花冤枉钱的风险感知水平不同;外部危害型和效用妨害型风险大部分题项得分在整个量表中偏高,说明游客比较担心此二类风险的发生。

4.2 管理启示

①从上述分析可以看出,游客对于外部危害型风险感知最为明显,且对此类风险的感知会因性别、出游频率、自然灾害经历等因素不同而有所差异。游客个人因素从景区管理角度难以控制,旗山森林公园保留了原有林场的独特风貌,野生猕猴观赏区给游客提供了与野生动物亲密接触的机会。因此,不论是提升游客安全感还是保护景区野生动植物,都应将保护与开发有效结合,从强化森林旅游资源开发的科学性入手,完善资源保护预警机制,做好各类风险的防治工作,使游客得以亲近自然又与自然保持“安全距离”。

②效用妨害型风险在游客中的感知范围较广。作为城郊森林公园游览的主力军,青壮年(18~59岁)游客更希望游览时间不被浪费,且此类人群多为上班族,有固定收入,消费能力较强,消费需求不容忽视。不同游客的不同风险感知也应兼顾。因此,景区应进行合理的内外道路交通规划,设计符合游客需求的旅游线路,完善餐饮配套设施,提供个性化服务。

③游客对文化隔阂型风险的感知水平较低,结合已有研究[21]发现,文化差异并未给游客带来较大的风险感知,反而能满足游客的好奇心,对游客有一定的吸引力[22]。所以一方面,景区可以增加带有福州传统文化特色的旅游吸引物,以将游客的注意力从文化隔阂的负面感知转移到地方特色文化的魅力上去;另一方面,完善解说导服系统,合理设置标识标牌,以降低陌生游览环境游客产生的影响。

4.3 局限性与未来研究方向

本文旨在研究城郊型森林公园的游客风险感知维度及其差异,就不同人口特征、旅游消费特征的游客的风险感知水平进行了差异分析。但在相同的旅游情境或旅游目的地,不同旅游动机、文化背景的游客风险感知水平也会不同[23-24]。本文未对上述差异进行进一步验证与分析,且以福州旗山国家森林公园为案例地进行研究得出的结论是否适用于大多数城郊型森林公园还有待进一步探讨。未来研究将考虑对不同旅游动机、不同文化背景的游客城郊型森林公园旅游风险感知进行研究,并对本研究提出的风险感知维度及结论在不同城郊型森林公园进行验证。

——以《特质流畅量表》为研究例证