最“坏”的命运,最好的父母和老师

——一个“读经少年”的觉醒和成长

特约撰稿_吴梅 供图_文礼书院

五四百年之际,《新京报》推出了30位青年代表,包含各行各业的佼佼者。第一位发声的便是作家蒋方舟。再往前看,人们更熟知的“青年领袖”,可能是韩寒、郭敬明、冯唐……众多明星或网红。“文艺青年”成为热词。

青年一定是这样吗?当代青年应该是怎样?如果一个青年出身普通或贫寒家庭,既不是闪耀的高考状元,也没有足够好的背景和运气,他的成长道路会是怎样?

本期我们关注的这位“读经少年”的成长,或许正是大部分“普通青年”面对的人生问题。而对曾经被五四驱逐的传统和经典,在这个时代仍可以有不同的“相遇”。本文作于2018年,今日再回访,龙明宇已离开文礼书院,回家乡贵阳创办了一个读经学堂,按他所愿,一为照顾父母,二也是对之前道路的坚守。

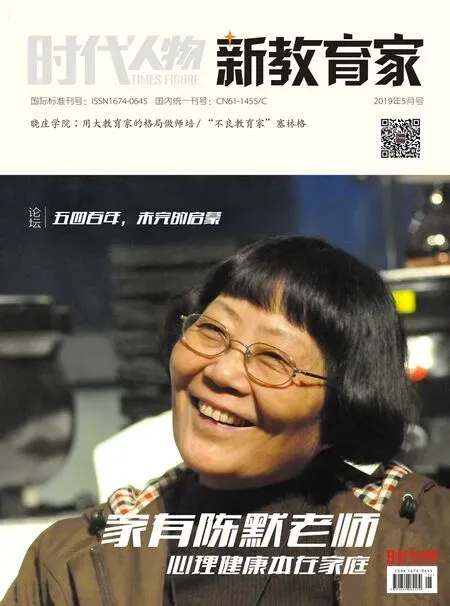

龙明宇在文礼书院

释菜礼后,龙明宇和四姐(左一)、父亲、母亲

5月24日,我接到龙明宇微信:“吴老师您好!我回书院了。”

“身体好些了吗?”我问。没有回音。文礼书院不允许学生用手机,他没看到我的回话,也没指望我回话。知会行止,只是尽一份礼和心。

此前大半个月,龙明宇请了一段时间假,调养身体。彼时,距离他入读文礼书院仅半个月。龙明宇身体很差,采访时一直咳嗽,脸色苍白。

“是来书院前那半年太拼了亏耗的吗?”我问。“嗯。其实亏耗从高中就开始了。”短暂的接触中,龙明宇就一直用这种顺受其命的声气跟我说话。

那是一种——命运砸下来的,我就接着——的态度。

其实,我最先注意到的,是两个老人。新生礼上,一排新生家长立于台下观礼,两位老人家,穿着土旧,佝偻着身子,男人竭力挺直身体,女人有些彷徨无措。他们郑重地立着,令人动容。旁边人说,这是新生龙明宇的父母。

之后行杖礼,三个人紧紧相拥,泣不成声。这一幕以照片的形式迅速在网上传播。一篇文章透露了龙明宇的零星故事:出生于贵州偏远山区,父母年老多病,家境贫寒,自强不息考上大学,却毅然退学读经。被文礼书院录取时,已24岁。

文中引用了黄河孔子学堂堂主董可贤写给文礼书院的推荐信:

你很难在当今看到这样一个人,出身寒门,成长之路极是曲折,却又很传奇。这是一个不断奋进的生命,坚韧,志向远大,从不向现实低头。自从来到学堂,早上四点起床,晚上十点半睡觉,中午只是在教室椅子上静坐半小时,再去除一日三餐,其余时间,都在读书,天天如此而不疲不厌……

但他不是只会读书的书呆子。走近他,你会感受到一个从喧嚣回归宁静的生命。他虽然一直叫我老师,非常尊敬我,其实,他更像我的老师……他表现了一个真正学生的样子,让我看到无尽的希望。

一、负重者

龙明宇对人世的最早记忆是放牛、割草。很大的山,出门不是上坡就是下坡,牛不容易放,得割草喂。家里一头牛,一头猪,都要草。

三四岁,龙明宇就背着特制的小背篓割草。回家来还要斩猪草。斩猪草颇危险,龙明宇伸手给我看,一手斑驳的刀痕。

“这是看得见的,还有看不见的。”龙明宇轻轻笑了一下。

还要除草,丢种子,丢粪。然后,收种子,葵花、玉米什么的。还有,把掉地里的黄豆什么的捡回来。这些活儿,小孩都能干,他就干了,边玩边干。

“事情需要做,你没有选择。”

那是贵州省遵义市习水县官店镇先锋村大土组,龙明宇最早的家。之后他们搬过太多地方,他也换了太多学校。家里人也算不清,父亲和姐姐争论不休。不算大学至少是八个。

第一次搬家是为了龙明宇上学。“校长欺负人,必须送腊肉,不送就不给报名。”姐姐龙凤说。后来家里更穷,腊肉送得少,龙明宇只好转到镇上念书。那是2000年,龙明宇六七岁,这么小的孩子,早上很早去,晚上很晚回,父亲觉得不是办法。于是举家搬到红枫湖一带,帮人种地。红枫湖常常涨水,收不了庄稼,只好又搬家。不停地搬,直到贵阳清镇中八农场租地种以后,才算稳定。

家里本来不穷,他们曾是村里条件最好的三户人家之一。但在龙明宇之前,母亲一口气生了五个女儿。龙明宇是母亲四十多岁时生。打他记事起,妈妈就一直生病。为了生存,父亲四处找活路,修过铁路,推过豆腐,车过瓦,伐过木,做过小买卖,做过木料生意。龙明宇出生时,父亲在广西伐木,已经四十九。

龙明宇往哪儿一站,其实是悄无声息的,个头瘦小,背有点驼。这是一个明显收缩的姿态。这样的家庭,从小备受欺负,很长一段时期让他自卑。自卑变成极端自傲,直到大学,他才意识到真相,而后接触经典,才真正将其化掉。

但驼背的直接原因是负重。三四岁开始背负的小背篓,在成长过程中逐渐变大、变沉。

“五六岁他就会自己赚钱,他会到河里面搬一种虫去卖;七八岁他就会跟爸爸妈妈做豆腐。他还带着我们去捡垃圾,人家取个歪号,叫垃圾队长。”姐姐回忆。

五年级,龙明宇开始帮家里卖菜,骑40分钟自行车,把菜拖到附近的170厂去卖。还能找到许多挣钱的小活路,捉鱼,捡螺蛳,挖草药,上山捡茶子。

在父母的记忆中,龙明宇从小就没向他们要过钱,倒常常给他们钱。到初中,他差不多每年能给家里挣几百块。

初中,龙明宇挣钱的一个大项是收茶叶。比如中八农场对外收15元一斤,龙明宇就收16元,多一元,拿到另一个农场,能卖四十五或五十,翻两三倍。一个茶季下来,能挣六七百。

高中,除了卖茶,还卖花。这花他也叫不出名字,是一种野花,像菖蒲,很漂亮。花季是夏天,龙明宇挑两桶水备在摩托上,下午放学,就骑摩托车去砍花,来回好几个小时。回到家,乘夜把花捆好,第二天卖。卖花,少的时候挣七八十,多的时候能到两百。可惜花期短,一个花季十次不到。但花和茶叶加起来,一年也能收入一两千。

再到上大学,他可以同时做三份兼职。其中一样是卖果汁。龙明宇颇有生意头脑,刚开始给人打工,一杯果汁挣五毛钱,后来他说服老板打批发。别人一天最多三十杯,龙明宇能卖一百二十杯,一晚上赚两百多。

“四十多天,我赚了七千多。”这是龙明宇有史以来赚到的最大一笔钱。

龙明宇幼时(左一)

二、“知识改变命运”

如果仅仅如此,龙明宇便只是一个勤劳尽孝的乡党童子。要蜕变,还需要一场觉醒。

初中之前,龙明宇在学习上很糊涂。升初中没考好,打算去学机修工。从小父亲几乎没打过龙明宇,“那次,我说不念书了,他狠狠打了我一顿。”

龙明宇最终上了一所很差的学校。报名那天,父亲送他去。学校很小,破败不堪,学生大都实在不行了,为了完成九年义务教育才送进去。一路上父子都没说话。到了学校大门,“爸爸走在前面,手背在背上,很憔悴。我突然意识到,父亲老了,担子应该是在自己身上了。”一个决定在心里冒出来:好好读,拿第一。

想清楚了,龙明宇就不吝对自己下狠手。小学功课欠太多,初中连除法都不会。上课他全程盯着老师,课间从来不下课。上体育课,一结束就跑回教室。课间逮到老师就问问题。刚开始,问题之简单,把老师都逗笑了。但老师们也被感动了。班主任送了他一支英雄钢笔。“这笔我现在还保存着。那是生命中对我影响挺大的一个老师。姓刘,四十多岁,教语文。”

升初中以后,不管是第一次考试,还是每次分科考试,龙明宇一直是第一。

初中,他还转过一次学,“在这所学校遇到了我人生中两位恩师。我之所以能走到现在,缺了其中任何一位都不可能。一个是当时学校的校长,一个是班主任。”

如今陈旧的170厂,龙明宇童年时经常骑上40分钟自行车,把菜拖到这里卖 图源_网络

班主任周力强,教数学,高大威猛,往教室一站,鸦雀无声。报名,听说龙明宇是从中八农中转来的,就问他上期考了多少分。龙明宇说了个数,周老师狠狠地盯着他。他根本不信。中八农中那么烂,而这个分数比他们班最高分还高。

那以后,“他看我的眼神怪怪的。”龙明宇反而成了周力强最喜欢的学生,他给他开小灶,单独拿出三年模拟中考难题让他攻。还讲一些他小时候的故事鼓励他。这让龙明宇颇为受益。数学的强势一直保持到大学。

校长姓毛,他引荐了龙明宇的资助人熊薇——龙明宇叫她熊阿姨,贵阳一位企业家。“其实我们班有跟我情况类似的同学,但他们就放弃了,反正上不成大学,何必努力呢?”而龙明宇想的是:考不好是我没能力;考好了上不成,那就不关我的事了。他继续拼命。这股傻子劲被毛校长捕捉到了。

熊薇去龙明宇家考察时刚好下雨,下车得走很长的泥泞路。贫穷让熊薇颇为震撼,她问龙明宇:你为什么要读书?龙明宇说,知识改变命运。熊薇后来说,龙明宇说这句话,眼神特别坚定,她当时就决定了。

高中龙明宇放弃了最好的清镇一中,选择了清镇四中,因为他们一年能给他一千五百元助学金(省下来的助学金在后来父亲做手术时派了大用场)。每天早上,龙明宇全校第一个起床,第一个在教室读书。晚上睡得很晚,把台灯放在被子里用。他一定要考上大学,这就是他当时立的志。

整个中学时代,龙明宇都不怎么讲话,走路低着头,还有点口吃。“其实内心是自卑,但表现出来是自傲。”

龙明宇不走运。距离高考一个多月,父亲重病,要做大手术,已经是第二次。姐姐们不在,龙明宇全程陪护,每天在医院和学校间奔忙。妈妈也在生病,还得带她去医院看。考试结果在他预料之中,他所在的班是全校最好的班,他通常是前三,没下过前七,而当年高考班上有21个上了一本,龙明宇只够上二本。

“我考虑过复读,班主任吴老师反对。她说,任何一个人想复读我都同意,但你,我不同意。你家里情况不允许。”吴老师是对龙明宇精神生命产生影响的另一位恩师,她温暖有修养,对学生一视同仁,“她是罕见的。”

龙明宇的精神生命此时已悄然生长。他希望当作家,开始写文写诗。省钱买书看,新书买不起,便去找旧书摊。鲁迅、郁达夫、梁实秋……为他构筑了一个隔着时光和微尘的精神世界。

三、存在的不安

高中的龙明宇曾对大学怀着一种想象。那是一幅温暖的、极具人文色彩的画面:一群学生,围坐在一个有良知的长者身旁,差不多朝夕相处,讨论学问。不时地,老师说出一句话,就点亮了青年的心灵。

“这样就很能理解我当初为什么要退学了。”

高考几近失败的龙明宇可以说幸运地被中国民用航空飞行学院录取了。报到那天,车在学校大门口停下,他一眼就看到图书馆,“很高大,很现代,但不知为什么,我心里突然很不安。”之后,军训、上课……龙明宇一路失望:老师常常是看不到的,同学常常是没几个好好学习的。没人思考精神和意义的问题。

其实龙明宇的大学生活可谓顺利。他用功,努力挣钱,挣到了比过去多得多的钱。以就业而言,这也是一所好学校,毕业后收入不菲。然而,一种说不上来的情绪渐渐涌来。他甚至认真地考虑过出家。

“这种不安,不是你没吃,没穿,而是,你在哪儿都感觉是在一个笼子里,困得慌。想突破,但无法突破。”

龙明宇让自己忙到没时间多想。他拼命干活,一有时间就上图书馆,早上让人带两个馒头到图书馆,下午才回去。他把大二大三的专业课程找来学习,到河边读英语,找师父学武术,跑步。

这不是一种现实意义上的不安,而是一种存在意义上的不安了。

大一,临近暑假,读经界很著名的推广者张湘桐女士去龙明宇的学校演讲,为“论语一百夏令营”招募学员。一个贵州老乡推荐龙明宇去听。“说实话她讲得不是很清楚,那天晚上我没听完,也没怎么听懂。我还要卖果汁,就中途离场了。”龙明宇没想过去什么夏令营,也根本不明白什么叫经典。高中毕业时同学曾送过他一本《孟子集注》,他翻过两页,就束之高阁。

后来那位贵州老乡又跑来找他,说这是公益,一个月只要八百元。寝室同学激烈反对,说像传销。龙明宇也不知道自己怎么想的,去了。夏令营在安徽。“开营三天了,我一直想:这到底是不是传销?”第五天才安下心来。

2014年参加于安徽绩溪举办的“论语一百”黄山营,龙明宇和室友合影

夏令营快结束时,龙明宇看到了师范班的宣传,也看到文礼书院的宣传。“我在想,这才是我高中想象的大学。”

后面的故事,大家都知道了。龙明宇回校办休学,去了北京白羊沟的读经师范班。他以为上师范班就可以上文礼书院。实际上一年制的师范班并非培养进书院的学生,而是培养读经师资。龙明宇只能加班加点,克扣课间时间、睡眠时间读书。

接下来一年,龙明宇随文礼书院迁至浙江泰顺,任书院子弟学堂的读经老师。读经老师工作量很大,这是更苦的一段日子。

2016年底,黄河孔子学堂的堂主董可贤听说了龙明宇的事,深受感动,邀请他到自己的学堂脱产学习。龙明宇在这里获得了一段相对清静的读书时光,并于2017年4月10日正式入读文礼书院。董可贤几乎是含泪写下他的推荐信。

四、家教与立志

被文礼书院录取后,龙明宇开始咳嗽,乏力,多梦,心慌,这种状况一直持续到现在。

但除了身体,更让他煎熬的还是父母。

入学礼那天,母亲的哭泣让龙明宇很乱。夜里,他辗转反侧。第二天,他跟母亲说,我不上了。虽被大家劝住,但心里一直无法放松。“我一旦做什么,他们都是无条件支持,这是我最幸运的,但我会愧疚。”父亲七十三了,做过两次大手术,“现在伤口还在,会流脓流粪,需要定期清理。”母亲快七十了,身体一直不好。除了种点菜给自己吃,两位老人没半点收入。五个姐姐都嫁出去了,他是唯一的儿子。

龙明宇是一个古代意义上的孝子。

“五六岁,他就踩在凳子上,在一口很大的锅里把菜整好,等我们回来吃。”龙明宇母亲的方言很重,我勉强听懂了。她的意思是,没谁叫他做,也没谁教他做,他自己就做了。“他孝道好,帮我捏脚,帮我捏背膀,捏手杆,给我们洗头、洗衣、做饭,还煨水帮我们洗脚,你不要他做,他估倒(坚持)帮我们做。”

退学读文礼书院,父亲什么也没说,他支持。“我考虑娃儿些要走自己的路,他的人生之路他走不出去,再怎么都是冤枉的。”

龙明宇有个非常特别的父亲。用龙明宇的话说,他觉得父亲就是颜渊。“真的,现在可能几乎找不到比我父亲更纯粹、更没有功名利禄之心的人了,至少我没见过。”

我见过龙明宇父母三次,深聊过两次。龙明宇能长成今天这个样子,根由还在于他是这样一对父母的儿子,就像龙明宇说的,父母是孩子最好的老师。一个人身上,父母扎的根是最深的。

“爸爸说,人要能吃苦耐劳,要团结、紧张、严肃、活泼。他会说很多老话,他说,‘男子不教,长大由驴,女子不教,长大由猪。’”干活时,父亲还会讲故事,讲毛泽东,讲很多励志故事。

“虽然我没当过兵,但是对娃娃教育是严格的。但我又是爱的。对他严,就是对他爱。”龙明宇的父亲说。他又说,孩子啊,小时候好管,从小就要管好,大了他不听了,跑了,再大他就无法无天了。“但是”,他说,“还是要自己自成,自尊心要强,打是打不出来的。”

龙明宇在课间读书

谈起未来的路,龙明宇非常谨慎,“我觉得到现在我都还谈不上真正立志。三十而立,是已经不动摇了。我还没有,只能说自己志于学了。”

从一开始,他就“想做一点事”。包括上书院。“大环境下,教育、社会风气,都不是很正常。曾国藩讲,风俗之厚薄奚自?自乎一二人之心之所向而已。我可能没有那么大能力,但是很多事是可以落实去做的。但目前最主要的还是把自己立起来。一旦立起来,有些事你就已经不做而做了。”

从初中开始,龙明宇就有一句座右铭:不管遇到好的坏的,一切都是最好的安排。龙明宇遇到了最坏的,也遇到了最好的。

除了最好的父母,他还遇到了最好的老师,遇到了一批贵人。

“我也不知道我能以这种纯粹的学生身份学习多久,我还有负担,有责任。但我想,至少现在要走的这条路是定了,不管我以什么方式去走。”

龙明宇还会时常想起王财贵先生所讲的“尽义知命”。他说,那段话印证了他的生命——

你尽了你的道义,该做的都做了,居然还有限制,这个时候,哦,命就在这里,你的限制就在这里。但你的义是不是就停止了呢?不,你随时还可以尽义,义是无穷的。你的义往前推进一步,命就往后退一步,你的义再往前一步,命就往后退一步……人生在这里是无穷的悲苦,但是也无穷的庄严!E