陈默:儿童心理健康之本在家庭

本刊记者_周春伦

陈默:儿童及青少年心理教育专家,华东师范大学心理健康教育与咨询中心特聘咨询师, 喜马拉雅FM明星讲师

一万张纸,一万个小时

陈默火了,这是她自己也没有预料到的。

在“喜马拉雅”平台上,她的节目《如何做不焦虑的家长》收听人次突破一千万大关,无数听众在专辑后留言表达感激。很快,陈默的家庭教育支招系列书籍出版,《孩子,你怎么了》《家有小学生》《家有中学生》,每本都成为当下热门畅销书。

有人跟她开玩笑:陈默老师,您是“网红”了。

陈默夸张地鼓了鼓眼睛,张大嘴摊手,做出吃惊的表情。

一个出生于50年代的老太太,除了具有基本社交功能的手机,几乎不玩电子产品,不懂营销,也无心营销,经别人再三游说,才在2017年入驻喜马拉雅平台。显然,她不是一个合格的“网红”。

她的在线讲座极具个人特色,一口典型的上海普通话,语速飞快,情绪饱满,案例信手拈来,粉丝称其为“陈默style”:“听上海阿姨讲话太爽气了!一针见血,淋漓尽致!”有人追随她的家庭教育系列讲座长达10年,从线下追到线上。

在线课程走红之后,陈默的生活节奏并没因此发生改变。或者说,早在成为“网红”之前,她就已经“连轴转”得停不下来。

你很难想象这是一位年逾花甲的老人的工作日常:全年365天无休;做讲座全国各地飞;心理个案咨询,别人一天只做两到三人,她做八个、九个,有时咨询电话打来时,她人在机场,便利用候机间隙完成。

陈默做个案咨询有一个习惯,她喜欢用纸笔记录,一人一个小时,一张纸。在华东师大心理健康咨询中心,有研究生来找陈默,被她案头的一大摞纸惊得说不出话。

这是她十多年来无休息日的成果:一万张纸,一万个小时!

仿佛“肉搏”!这个词是朋友送给陈默的,画面感十足,用来形容她的工作状态。

4月初,陈默从上海飞来成都做讲座,几番邀约,记者终于和她有了一次线下碰面。结束当天面向家长的四场讲座之后,陈默在沙发上坐下来,精神依旧。

成都人的会客习俗是见面先喝茶。来成都的次数不下三四十次,每次匆匆来匆匆去,她对喝茶这件“休闲事”依然感到生疏。

采访从下午一直持续到晚上九点半。线下的她精力更显充沛,将线上的洒脱发挥得淋漓尽致,讲到高兴处又模仿又表演,肢体语言丰富,感染力极强,活脱脱的一个“老顽童”。

必须回到问题的本源去,回到家庭去

在“喜马拉雅”平台,有两类留言具有代表性。

一位家长说,“陈默老师的讲课接地气又幽默,每个问题都是我们小学生家长最关心、最迫切解决的,分析问题一针见血,给的对策又切中要害。作为家长,我明白了孩子成长各个阶段的年龄特征、心理特点,学会了很多技能,知道了如何去陪伴孩子成长。”

这位家长恰恰指出了陈默的优势:有案例,接地气,有针对性,有指导性。

另一位家长留言,“陈默老师的讲座就像一个解压阀。最大的收获不只是知识,更是态度。她让我认识到,原来我们遇到的所有问题,那都不是事儿,都是孩子成长的必经阶段,没有什么不正常,也没有什么大不了。如果你把它当成天大的困难,那真的就是天大的困难,如果你把它当成可以解决的问题,那就一定可以解决。”

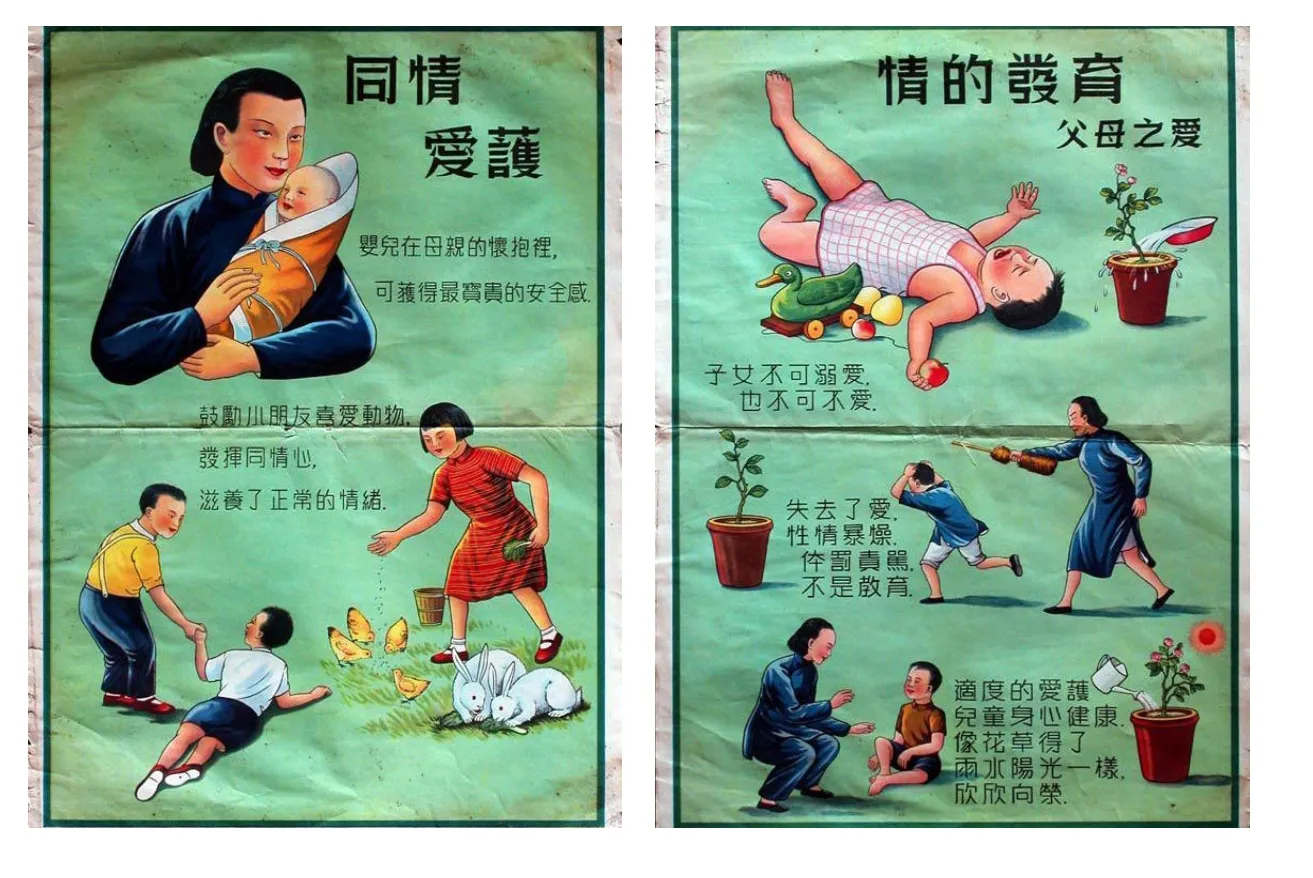

在陈默看来,儿童心理教育在2008年前后发生了一个巨变。之前儿童心理问题多源于外部环境因素,此后则偏向于由高竞争和孤独等导致的学业焦虑、抑郁、性别障碍等心理问题 。图为1952年上海新亚书店出版的“儿童心理教育图”系列育儿知识宣传画

这位家长道出了陈默的更深用意。

作为国内第一批心理咨询师,上世纪90年代末,陈默开始致力于心理临床研究和儿童青少年个案咨询工作,2004年被华东师范大学心理健康教育与咨询中心作为特聘咨询师引进。十多年后,陈默突然将矛头调转,直指教育。更确切地说,直指中小学教育和家庭教育。

这其中究竟是什么原因?

自2008年以后,陈默接手的儿童青少年心理咨询案例开始呈现几何式增长。这些案例与90年代的儿童心理咨询案例开始呈现出不同。陈默说,“90年代的儿童心理问题,主要还是外部环境因素造成的,外部条件改善就解决了。现在的儿童心理问题,主要是因为高竞争感和高孤独感。”

她举例,一个来做咨询的初中女孩,常在学校因为一些小事大发脾气。经了解,原来女孩家境一般,住房拥挤,自从有了弟弟后,父母对她的关注减少,她的私人空间被挤占,以至于常常连做作业都只能搬了凳子到门口做。女孩愤怒的恰恰是这个环境。后来,通过与父母沟通,女孩的问题很快得到解决。

这是一个典型的外部环境影响更多的案例,当外部条件得到改善,孩子的问题自然就解决了。陈默说,90年代大部分问题都是如此。

2008年以后,在陈默的咨询个案中,学业焦虑开始成为儿童青少年的主要问题,抑郁、性别障碍等更为复杂严重的问题也出现了。

近几年,这些问题逐渐从高中生群体下移至初中生、小学生群体。高中生的辍学比例、初中生抑郁比例、小学生焦虑比例均在上升。

据媒体披露的一份较早数据,2007年《中学生自杀现象调查分析报告》显示,每5个中学生就有一人曾考虑自杀,占样本总数(涉及13省约1.5万名学生)的20.4%,为自杀做过计划的占6.5%(据新华网)。

据《教育蓝皮书:中国教育发展报告(2018)》(社会科学文献出版社,2018年4月),在2016年10月至2017年9月间收集的共392例儿童青少年自杀案例中,究其主要原因,家庭矛盾居首,占33%,其次是学业压力,占26%。

“焦虑不堪的不仅仅是孩子,大人也焦虑。以前来咨询的孩子年龄最小也就是幼儿园大班,现在连婴儿都来了。家长看到2岁的婴儿打人,觉得有问题,也来咨询,这说明家长是有多焦虑呀。”陈默说。

我们的教育究竟怎么了?无数教育人在质问和求变,试图从教育体制、社会环境、学校教育等各方面寻找原因,寻求变革。

在治疗了上万名来访者、深入接触近万个家庭后,陈默坐不住了。她觉得,必须要回到问题的本源去,从源头解决问题。

这个源头就在家庭、家庭教育,在父母自己身上。

“家庭是健康的,孩子就是健康的。孩子出问题了,其实是家庭出了问题,如果不改善这个系统,是解决不了孩子的问题的。”

“胜利一定是属于妈妈的”

“妈妈,请控制好自己的情绪,再来教育我吧。”

在《如何做不焦虑的家长》节目中,陈默以这句话作为“母亲节特辑”的开篇。“妈妈”这个角色在陈默谈及家庭教育时出现频率最高、分量最重。

——妈妈就要有当妈妈的样子,要成为孩子最好的榜样。

——那爸爸呢?

——爸爸好好爱妈妈就行。

这个世界上最好的家庭就是爸爸爱妈妈。

这是陈默的经典论断,“胜利一定是属于妈妈的”。

做临床咨询多年,陈默发现,问题根子大多在母亲这里。抓住母亲这个“牛鼻子”,就一抓一个准。所谓“家长焦虑”,在中国家庭里很大程度上等同于“母亲焦虑”。

焦虑的母亲,她们身上有一些共同表现:其一,虚荣爱幻想,总想在他人面前炫耀孩子。其二,不自信,不确信自己能培养出一个优秀的孩子。其三,将自己未实现的愿望强加在孩子身上。其四,也是最重要的原因,不知道自己的人生想要什么,也不知道孩子的人生应该要什么。

“一个不知道自己的人生想要什么的人,一定会将个人利益最大化,‘不输在起跑线上’的念头也就出来了。”

妈妈的情绪与孩子的关系最为紧密,是“直接让孩子背在身上的”。这种直接相关,导致母亲的情绪成为孩子情绪的晴雨表。妈妈的焦虑会直接转嫁到孩子身上,在近几年的个案中,不少小学生出现啃光手指甲、拔头发、抽动症、肚子痛头痛等现象,大多与焦虑有关。

一次,陈默在餐厅吃早餐。旁边的妈妈从头到尾给孩子讲学习。孩子明显已经焦躁不安了,这位妈妈依然喋喋不休。陈默看不下去了:吃个早饭,你是他妈妈,妈妈应该关心的是:宝宝,油条够吃吗?豆浆要加一点糖吗?这才是妈妈该说的话啊。

“父母都希望孩子过得好,一个人具备哪些条件才能过得好?有钱有权就等于过得好吗?一个人要过得好,首先身体要健康、心理要健康,别本末倒置了。”

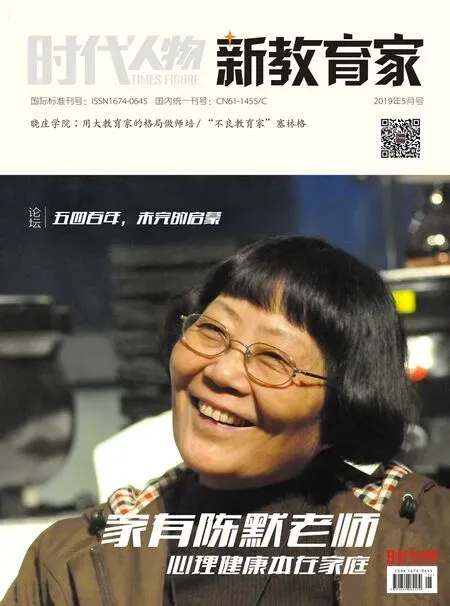

做心理临床咨询多年,陈默发现,问题根子大多在母亲这里。“家长焦虑”,在中国家庭里很大程度上等同于“母亲焦虑”

什么样的母亲是好母亲?高学历、高收入、高社会地位,这些都不是“好母亲”的必要条件。

陈默曾给“好母亲”加了两个关键词,其一是“成熟”,一个成熟的母亲一定懂得控制情绪,即是主张母亲首先须处理好与自己的关系,自己先成长,才能更好地陪伴孩子成长。

而好母亲的另一个关键词是“母性充足”。有人问陈默,“母性”难道不是女性的天生特质吗,更何况她已为人母?

陈默招牌式地哈哈一笑:我给你讲个故事。一个婴儿正在睡觉,妈妈对他奶奶说,奶奶,快把孩子抱起来晒晒太阳。奶奶说,再等等,孩子在睡觉呢。这妈妈不愿意了,书上说了,下午两点的太阳晒了最好,就得现在晒。

“这里面有什么问题?”陈默问,“很多妈妈,尤其自认为受过高等教育的年轻妈妈,她们是按照书本来养育孩子,而不是以一个母亲的敏感来关注孩子的真正需要。理性过分、母性不足,这是现在很多母亲的最大问题。甚至几月几日几点钟剖腹生孩子,都是母亲自己决定的,你说可怕不可怕?”

导致现代社会母亲母性不足的原因很多,父母催生、意外怀孕等都是原因。如果一个女性自己没有做母亲的准备,从心底排斥孩子,或将养孩子看做公公婆婆的事情,这位母亲的母性一定很难生长起来。

母亲是一个家庭的灵魂,是否就意味着父亲可以对孩子的教育袖手旁观?

当然不是。父母在孩子教育中扮演不同角色,陈默做了一个比喻:母亲是温暖土地、是大自然、是故乡,而父亲是法律、是秩序、是宏观引领。这就是不同角色。

强调“这个世界上最好的家庭就是爸爸好好爱妈妈”,陈默有她的用意在,她看过太多家庭将生活全部重心压放在孩子身上。

父母们忽略了一点:“在一个家庭里,夫妻关系才是第一关系,夫妻关系要比亲子关系更加重要。”

发泄室已成为很多学校心理室的标配

一名班主任的胜利多么“声势浩大”

如果说家庭教育的胜利一定是属于母亲的,那么学校教育的胜利一定是属于班主任的。

这是陈默的“教育救国”哲学的另一个方向。

“教育太重要,改变人,才能改变后面的一切。”其实陈默对教育的反思早在那“一万个小时”之前。她将这归功于少年时期“开卷早”。

陈默出生于上世纪五十年代,是土生土长的上海人。在六七十年代特殊时期,陈默却是幸运的,她依然能在离家不远的图书馆找到各类中西方名著,躲进去,就是一天。她用“躲”,形容当时对书籍的沉溺和热爱。

大范围阅读培植了她的理性精神和独立思考能力,使得她在同龄人被动接受教育的时候,就已开始对教育及发生在身边的事情生出反思。

接触过陈默的人,对她有个不约而同的评价:思维活跃,没有代沟。这显然跟她始终保持阅读思考的习惯是分不开的。在进行班主任培训时,陈默也反复提到阅读。

为什么陈默会将家庭教育之外的重心放在班主任身上?在她看来,未来学校的核心竞争力就在于“学生管理”的软实力,这恰恰是目前班主任最缺乏的能力。

班主任作用的缺位,不但无法及时对学生的行为及心理问题进行干预,甚至在推波助澜。

什么是好老师?陈默举例,一个三岁的小孩在挠痒痒,挠啊挠,挠不到,一个老师从他身旁走过去,没看见,另一个老师看见了,顺手就帮他挠了挠,这就是好老师。好比母性能让母亲对孩子的实际需求保持敏感,一个优秀的班主任同样也需要具备某些特质,比如优秀的觉察能力、沟通能力。

“很多学校从班主任人选上就开始走错路。我问过很多校长,哪个理论支持你相信主科老师才可以把班主任做好?班主任是管理者,他的觉察力是你的首选,而不是科目。”

陈默专门就“觉察力”和“沟通技巧”给班主任做培训,她甚至总结出“班主任错误的1000句话”。她说,很多人不愿意做班主任,觉得累觉得苦,那是因为他们没有目标,不知道一名班主任的胜利是多么“声势浩大”。

去外地讲课,陈默就遇到过这样一个班主任,教了一辈子小学,做了一辈子班主任,没获得过任何荣誉。退休之后,各个领域的学生专门为她组成了一个“特护队”。白内障,眼科医生学生来了。关节炎,骨科医生学生来了。逢年过节,家里更是门庭若市。

陈默说,你看,这就是一名班主任的胜利。

无论面向班主任还是家长,陈默的课始终是接地气的,和她本人的风格如出一辙。

致力青少年心理健康数十年,更多时候,她似乎都处于孤军奋战的状态,甚至连续十几年无正常休息日。成都讲座一结束,她又匆匆返回上海,接下来还有更多讲座。

在外人看来,这或许也算陈默的胜利了。但对她而言,每一次都只是重新开始而已。E