诉诸笔端,掩于岁月

刘春 树常青

散文作为一种文学体裁,以其精炼灵活的篇幅、形散神聚的特点,在文学史上占据不可动摇的一席之地,在中学语文教学中也备受青睐。不同于周作人散文的冲淡平和、梁实秋散文的有滋有味、朱自清散文的细腻华美,史铁生的散文略带淡淡的苦涩,像是品一杯无糖咖啡,从舌尖到肠胃直至弥漫全身,愈品愈加香醇,滞于唇齿,耐人寻味。

自台湾学者赵镜中老师提出群文阅读教学理念之后,研究者络绎不绝,理论文章层出不穷。故而,在学习、借鉴前辈的理论知识之余,我们要善于抓住契机,真正地将群文阅读教学落实、渗透于微观的课堂教学之中。《普通高中语文课程标准(2017年版)》(以下简称17版课标)文学阅读与写作任务群中明确指出:本任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验感情的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。[1]鉴于此,通过群文阅读教学形式,深入品读各种体裁的文学作品不失为一种明智之举。

以下,我们依循共时与历时的研究思路,将部编版初中语文教材中《秋天的怀念》与部编版高中语文教材中《我与地坛(节选)》以及《合欢树》三篇散文进行整合,以17版课标中提出的“感受形象、品味语言、体验感情”为逻辑脉络进行梳理探究。

一、感受形象

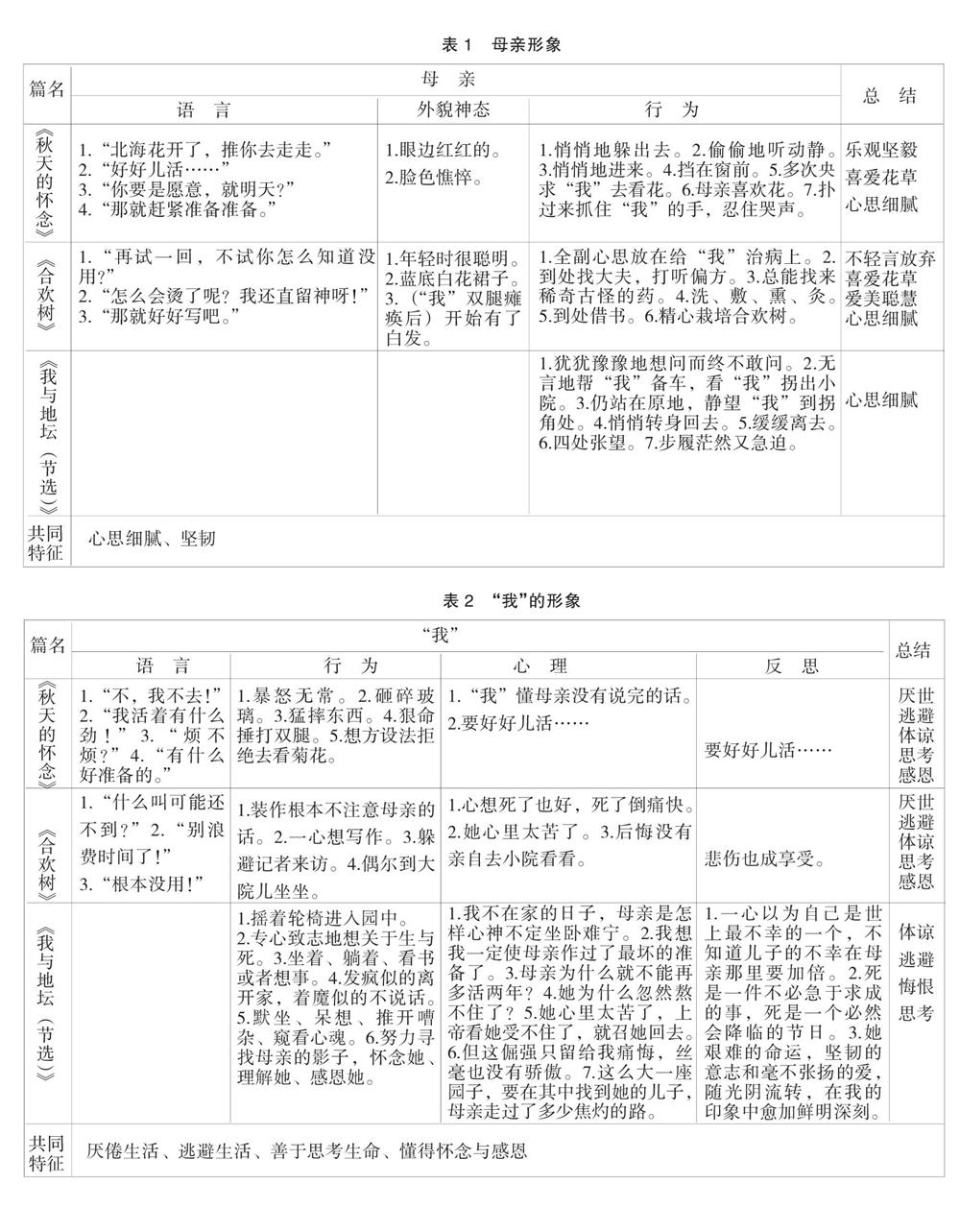

类似于“勾连天人、贯通古今”的《史记》中的“旁见侧出法”,只有将多个片段纵向连贯综合阅读,我们才能真正详尽地了解一个人物,以免断章取义,造成误读。而当下所推崇的群文阅读教学,不仅是增加了学生的阅读量,拓宽了学生的阅读视野,更为重要的意义是进一步科学严谨地引导学生阅读相关文本,并以正确、全面、客观的姿态走近作者的灵魂。现以表格形式将三篇散文中母亲与“我”的形象直观呈现,并对其特点做一归结,详见表1与表2。

(一)回忆中的母亲

通过表1,我们可以更加直观地看出无论是《秋天的怀念》《合欢树》还是《我与地坛(节选)》,母亲的影子一直相随,就像母亲生前一直陪伴着“我”,“我”的文字也寸步离不开她。三篇散文先后在十年内问世,我们沿历时的思路将其串联,可以淋漓尽致地勾勒出一个完整的呼之欲出的慈母形象。

通过共时的分析方法、沿历时的角度以全面了解母亲的形象。母亲年轻时是一位出类拔萃、爱美的人,那条蓝底白花的裙子是最好的印记;同时,母亲也是一位乐观坚强的女性,虽拖着病体却能如影随形般地照顾残疾的“我”,她拥有一颗顽强的敢于面对一切艰难困苦的心。面对命运的百般折磨,母亲选择和“我”一起面对。母亲劝“我”“好好儿活”,为“我”不断地去寻找工作、到处请求医生打听药方,不断鼓励“我”反复尝试,支持“我”写作。一次次地恳求、一回回地商讨、一声声地激励,是一颗炽热的心照亮了“我”的生活;母亲还是一位不轻言放弃的人,她曾多次提出要带“我”去看菊花,“我”想法设法地拒绝、母亲绞尽脑汁地央求,最终“我”答应了,母亲却再也没有回来;母亲亦是一位喜欢花草的人,将一棵意外偶得的“含羞草”精心地栽培成一棵屹立不倒、亭亭如盖的会开花的树,合欢树在,希望在,爱亦在。

(二)成长中的“我”

年少时的“我”同母亲一样优秀,爱好写作;二十岁时遭遇不幸,消极地与生活抗争;三十岁时,睹物思人,触景生情,开始了深刻地反思与自省,发出“悲伤也成享受”的感慨。由表2观之,“我”经历了成长的洗礼,并在成长中实现蜕变:从固执己见、逃避生活到感悟生命、思考人生。“我”在母亲的陪伴下慢慢走出低谷期,在地坛中进行生命的思考与灵魂的拷问。“我”牢记并秉承母亲的心愿——“好好儿活”,“我”能积极地捕捉到地坛中成群的动物、各种角色的人;“我”在地坛中努力寻找母亲的影子,怀念她、理解她、感恩她;“我”不再想着怎么去结束一切,而是醒悟:“死是一件不必急于求成的事,死是一个必然会降临的节日”。

历时性地加以分析——透过文字,掩于岁月——我们可以看到一个不断成长的“我”,一个由任性走向理性、由绝望走向希望、由逃避走向担当的“我”。

无论是探究“回忆中的母亲”还是“成长中的‘我”,单独聚焦其中一篇文章,我们所了解到的也只不过是碎片化的人物形象,但将三篇散文以群文的形式来阅读,母亲的一生与“我”的动态变化便完整地浮现于我们脑海。因此,在教学过程中,需要教师有意识地引导学生进行群文阅读,以全面了解这样一位乐观坚毅、刚强爱美的女性,在面对生活突如其来的打击与重疾的无情折磨时,她选择乐观、坚强地活着,倾尽全力守护自己的儿子、经营家庭生活,用自己的行动与品格影响着“我”、启发着“我”。“我”也在母亲的照顾、陪伴、鼓励与影响下,一步步走出阴霾,超越自我,悟出智慧人生。

二、品味语言

语言是文章的血肉,2017版课标中指出:“语文课程应引导学生在真实的语言运用情境中,通过自主的语言实践活动,积累言语经验,把握祖国语言文字的特点和运用规律,加深对祖国语言文字的理解与热爱,培养运用祖国语言文字的能力。”[2]因此,在语文教学过程中,品味和赏析文章语言也是必不可少的重要一環。

(一)短小精悍的副词

史铁生的散文没有华丽的辞藻、堆砌的修辞,文风朴实、语气平和,似是在与读者聊天,将故事娓娓道来,于字里行间流露出最真挚的情感。其中,多处恰到好处地运用副词,将其细腻的情感充溢于行行文字,弥漫全文。

《秋天的怀念》中多次用到“悄悄地”“偷偷地”来描摹母亲对待消极的“我”时的小心翼翼,短小精悍的副词传达出一种无言的酸楚的爱。《合欢树》中的两次“到处”,“到处找大夫”“她到处去给我借书”,传神地表现出一个母亲为了自己的儿子而甘愿竭尽全力付出所有乃至牺牲一切的焦急与渴望。《我与地坛(节选)》中的母亲怕“我”心情不好,总是“无言地”为我准备一切,“犹犹豫豫地”难以启齿,在地坛中反复徘徊多次张望,看到“我”的身影后,总会“悄悄”“缓缓”离去。副词在句子结构中虽然更多扮演的是配角,但不得不赞叹用词别致就会起到画龙点睛的效果。

(二)妙笔生花的留白

德国接受美学理论家伊瑟尔指出,文学文本只是一个不确定性的“召唤结构”,那里面包含着某些“空白”,只有读者才能填充这些“空白”。这样,读者就被文本的结构所召喚,并在其可能的范围内充分发挥出再创造的才能。[3]同时,艺术留白,会给读者留下无限的情感增值空间[4],意犹未尽、回味无穷。

《秋天的怀念》中三个省略句是最直接的留白,“咱娘儿俩在一块儿,好好儿活,好好儿活……”“我那个有病的儿子和我那个还未成年的女儿……”“我俩在一块儿,要好好儿活……”三处留白情感低沉,话语戛然而止。看似无力的表达,却是文学结构的召唤,更是情感的啜泣,余韵悠长。

《合欢树》中“我摇车离开那儿,在街上瞎逛,不想回家”“人有时候只想独自静静地呆一会。悲伤也成享受”,作者并没有直接点明自己不想回家和享受悲伤的原因,这不禁就给读者留下了再创作、想象的空间。他为什么不想回家,是逃避,是愧疚,是回忆,是自省,还是留恋于地坛?一千个读者,就有一千个哈姆雷特,其中的韵味与空白点等待读者亲自去体悟与填补。

至于“悲伤也成享受”这句哲理性的煞尾,成为历来很多学者研究斟酌的话题。陈钟樑老师对其解释是[5]:史铁生因为有了一段不平凡的经历,距离产生美,所以他才会体验到悲伤也成了享受。张瑞旸老师认为[6]:合欢树里有作者对自己的命运的一种感伤。母亲身上的坚韧毅力幻化成合欢树,鼓舞作者坚强的活下去,因此“悲伤也成享受”。当然,我们不必拘泥于已有的解读观点,留白就是为了激发与众不同。

(三)别具匠心的陌生化

俄国形式主义评论家什克洛夫斯基曾提出“陌生化”的理论,该理论强调在内容与形式上违反人们常态思维,同时在艺术上超越常境,给人以感官的刺激或情感的震动。“陌生化”的语言具有创新性与探讨性,使读者兴味十足。史铁生的散文中就蕴含着这种新奇。我们不妨援引其中文句举隅分析。

1.我的心得到一点安慰,睁开眼睛,看见风在树林里吹过。

风,本是一种看不见摸不着的自然现象,我们常借助树叶的坠落,雪花的飘摇来描写风,而此处作者笔下的风是视觉化的,是肉眼可见的,运用通感的手法,将触觉与视觉浑融一体,陌生化的语言组合产生新奇的效果。

2.铜钟与这园子一般年纪,浑身挂满绿绣,文字已不清晰。

“挂”有悬挂之意,我们多用悬挂一词来描绘物体,而此处运用“挂”字,既写出了铜钟的悬挂状态同时又道出铜锈的存在状态,言简意赅,用词新颖,一举两得。

3.死是一个必然会降临的节日。

提到节日,我们首先想到的是一种兴奋、欢愉、热闹的氛围,与“死”近乎是风牛马不相及的格调,而基于作者的人生经历与坎坷命运,以及对生与死的彻悟,我们或许能够理解其看破红尘、无畏生死的豁达心态。

上述语言形式不一一凡举。当然,“陌生化”的语言,对于学生的仿写练习可能存在一定的难度,但是细细体味其表达效果,真是别有一番滋味。

三、体验情感

历时性地回顾史铁生的一生,可谓是一波三折、跌宕起伏。他的一生像是海边的浪花,无风时微波荡漾,风起时波澜壮阔、惊涛骇浪。其生命历程,也正是因为有了戏剧般地大起大落而变得更加丰盈与坚实。共时性阅读《秋天的怀念》《合欢树》《我与地坛(节选)》三篇散文,细细揣摩,认真梳理其字里行间流露出丰富的情感变化,我们特地通过“情感变化隐喻图”以形象呈现,详见图1。

我们以时间轴为横轴,于上标记出史铁生人生经历的关键时间节点,依次排布其上,从1951年出生直至2010年离世。纵轴代表情感趋势变化轴,其上绘制出“母爱”线、“作者对母亲的态度”线和“作者对生活的态度”线,为了清楚起见,我们依次用1、2、3加以标识。综观三条感情线,它们呈现出起伏变化、交错汇聚,直至在“爱恨交织”的复杂况味中融汇为一点而无限延伸的趋势。此处的“爱”代表“我”与母亲之间血浓于水的生命延续之“爱”;此处的“恨”代表“我”的悔恨与遗憾,包蕴着那份年轻的任性、倔强与深深自责。

我们先来看三条感情线,它们因受时间轴的关键时间节点(史铁生人生际遇)的影响,而高低起伏。显而易见,曲线2、3的走势跌宕起伏、一波多折,我们可以联系三篇文章以及相关背景资料参见佐证史铁生命途多舛的人生际遇;相较之下,感情线1所代表母爱线,我们将绘于隐喻图的最上位置,其线条走势平缓苍劲、稳健上扬,是为了昭示出母亲对“我”的爱始终如一,随着岁月的延伸,母爱在作者的心中愈加浓烈,历久弥深。

以下,我们将对三条情感线的发展变化作出详细阐述,以资为《秋天的怀念》《合欢树》《我与地坛(节选)》三篇散文的文本解读提供评析借鉴。

(一)浓浓的母爱

母爱是一个永恒的话题,在史铁生的散文中更是体现得淋漓尽致。无论是《秋天的怀念》《合欢树》,还是《我与地坛(节选)》,我们都能显著地体会到一位伟大的母亲对身体残缺的儿子的永不言弃的挚爱。从呱呱坠地起,母爱便一直萦绕身边。通过感情线1平稳的走势不难看出,母亲对“我”的爱深沉而厚重(可比照表1母亲形象细节深入体会)。1980年前后,母亲的突然离世,使得这份持续多年的爱看似从现实中消失(感情线1中虚线部分),而实际上却变得愈加浓烈(感情线1变化趋上)。伴随着《秋天的怀念》《合欢树》《我与地坛(节选)》等文章的创作与问世,“我”渐渐地理解了母亲,积极践行母亲生前告诫“我”的话——“要好好儿活”。历经时间的沉淀,“我”的心智也逐渐变得成熟,“我”对母爱的体悟也更加深刻,因此,母亲虽然离世了,但母亲对“我”的影响以及潜移默化的爱依旧在,不离不弃。(参见表2《我与地坛(节选)》“心理”及“反思”两列)故而,母亲的爱充溢了“我”的一生,情感愈加升温,感情线1趋势走向愈高。以解读感情线1的变化去引导学生理解抽象的母爱,化无形为有形,更易于加深学生的体悟,收到形象、具体而直观的感受效果。语文课堂教学中,教师应该、而且也必须要去赞扬与歌颂这种无私奉献、不求回报、默默付出的美好品质——母爱——让学生懂得感恩与反哺,真正让2017版课标中“坚持立德树人,增强文化自信,充分发挥语文课程的育人功能”的理念落到实处。

(二)迟到的醒悟与感恩

与此同时,教师还应引导学生去细致品读出一位儿子对母亲的痛彻心扉的怀念与愧疚之情。以十年为一個关节点,三次转折。十岁时,“我”承认母亲的好看与才华。二十岁时,双腿瘫痪的“我”与生活格格不入(详见表2中语言和行为的描写),对母亲的情感态度也跌至低谷(双腿瘫痪时)。此后,近十年(1972-1980)间,“我”对母亲一直是一种冷漠无情的态度。三十岁的“我”失去了挚爱的母亲,谨记一句“要好好儿活”开始了人生的顿悟与思考,合欢树下的独坐静想、地坛中的徘徊往复,让我彻悟母亲无言的爱,“我”对母亲的感激之情、怀念之情以及愧疚之情如急湍甚箭,猛浪若奔,齐声迸发,最终感情线1与感情线2交汇一体,达到“我”与母爱的彻底共融。讲解到此处,教师需告诫学生要珍惜亲情、感恩亲情,同时将“母爱线”(感情线1)的平稳与“我”对母亲态度(感情线2)的情感动荡起伏构成鲜明对比,让学生深刻体会母爱的隐忍与伟大,万不可留下“子欲养而亲不待”的终生遗憾。

(三)重燃生活热情

纵观三篇散文,我们可以感受到作者的心态也在渐渐地转变、成长(可对比分析表2中《秋天的怀念》《合欢树》中“我”的“行为”“语言”两列与《我与地坛(节选)》中“心理”与“反思”两列),由于人生经历的坎坷、曲折,“我”对生活的态度也大起大落。1969年前的“我”对生活充满了希望(情感线3陡直上升),自1969年A点患腰腿病始的厌弃生活到1972年B点双腿残疾后的彻底自暴自弃,生活的热情一落千丈(A、B两点之间以虚线昭示),直至跌入谷底。母亲去世(C点)后,作者长期(1972-1980)过着静如死水的生活,在写作中不断反思,直至醒悟而逐渐有了生机;而后,史铁生一直从事写作,他常常独自一人在地坛之中感悟生活与生命,能静下心来观察周围的景物与形形色色的人,逐渐融入群体、融入生活,重燃对生活的无限热情(以感情线3上升势头表征)。这份热情与“我”对母亲的情感变化同时升温,愈燃愈烈。2002年喜获华语文学传媒大奖的史铁生将写作与生命完全同构在了一起,对生活的憧憬再次高涨,真正迎来了属于自己的“写作之夜”(2002年华语文学传媒大奖颁奖夜)。这对于曾在绝望边缘垂死挣扎过的人来说,难道不是对生命的一种最真挚的敬畏与热爱吗?

三条情感线隐喻各异,升降起伏之间将情感的动态变化直观呈现,母亲对“我”的爱始终如一,“我”对母亲的态度、对生活的热情,也因岁月的积淀而变得深沉有力。往事并非如烟,与众不同的人生经历,给了“我”潜移默化的力量,让“我”在悔恨、反思与遗憾中彻悟母爱、醒悟生活,最终与母亲对“我”殷切的厚爱浑然一体,水乳交融。

四、结语

整合与比照齐飞,单篇共群文一色。综上,在2017版课标所提出的“感受形象、品味语言、体验感情”的理念指引下,我们将中学语文教材中史铁生的散文进行教材间的整合,运用历时与共时的分析方法,通过表格与隐喻图的形式直观呈现群文阅读文本解读的重点内容。并通过人物形象比照的形式对母爱进行深入剖析与诠释,使学生在感知、理解、比较、归纳与评鉴中进一步深入文本,去理解作者诉诸笔端的情感,去淬炼掩于岁月的主旨。

群星拱月烘托母爱主题,史铁生用残缺的身体、坚硬的笔杆绘出了呼之欲出的文学形象,道出了最为健全而丰满的思想。其散文所蕴含的文学价值、审美价值以及思想教育价值,值得我们去深入探究与思索,相信以群文阅读的新思路、新形式研习史铁生散文,定会让智慧之花在中小学语文课堂中绚丽绽放。

参考文献:

[1][2]中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版)[S].北京:人民教育出版社,2018:12.1.

[3]童庆炳.文学理论教程[M].北京:高等教育出版社,2013:331.

[4]昌欣.《合欢树》的文本解读和教学价值的确定[D].上海:上海师范大学,2015.

[5]余映潮.陈钟樑老师《合欢树》课堂教学实录评点[J].语文教学通讯,2011(2):15-19.

[6]张瑞旸.斯人已去,空留合欢遮日月 此情犹在,唯有树影寂庭院——《项脊轩志》与《合欢树》“树”意象的教学感悟[J].中学语文,2008(3):52.