持续两年的系列调研为小岗大包干开了道

□ 文/沈祖润

近些年,与一些年轻记者交谈,经常听到这样的说法:“小岗大包干,点燃了中国农村改革的火种”“十八颗鲜红的指印,揭开了中国农村改革的序幕”。似乎农村改革是在小岗人秘密集会的那个夜里发生的。

其实,上世纪七八十年代之交,发生在安徽的农村改革,不是一起“突发事件”,而是一个社会进程。各种生产责任制,在两年多一点的时间里,经历了一场优胜劣汰的自然竞争,最后被小岗式的大包干所“统一”。

我当年作为一名年轻的新华社记者,在新华社安徽分社党组的领导下,与同事一起参加了这个优胜劣汰的全过程的调研。这个事关中国农村改革走向的调研,并不是事先设定的一个课题,而是持续两年的一串系列调研。而其中每一个调研,也是在事件发生并捕捉到信息后,随机进行的。从1979年初到1981年中期,是安徽省各种联产责任制激烈竞争的时期,我采写了(含合作)100多篇参考报道和公开报道,以扎实的调研为联产承包责任制开道。

一、牢记实践标准 坚持实事求是

安徽农村改革进程的起点是“省委六条”。它是万里同志来安徽任省委第一书记后,省委于1977年11月制定并下发的《关于当前农村经济政策几个问题的规定》这份文件的简称。主要内容是拨乱反正,落实农村经济政策。其中有一条“允许生产队根据不同农活建立不同的生产责任制,可以组织作业组,只需个人完成的农活,也可以责任到人”。文件一到农村,深受欢迎。农民随之强烈要求改革“大概工”“人头分”这种平均主义的分配方式。从1978年初,各地出现“定额计工”“小段包工”“一组四定”等不联产责任制,但当年夏秋之际,各种不联产责任制纷纷被“包产到组”“包产到户”和“凤阳大包干”所取代。随后,几种联产责任制又展开竞争,农民边实践,边比较,边选择。

当生产责任制在安徽土地上一露苗头,安徽分社党组就十分敏感地意识到,在全国正在“普及大寨县”,“过渡到大队核算”的背景下,安徽省“顶风”吹响了农村分配制度的改革,这将成为“重大事件”。1978年3月,主持安徽分社工作的副社长王达智指派我到全椒县管坝公社黄庄生产队调研“定额记工”责任制。我采写的《定额管理,行之有效》是安徽分社关于生产责任制的第一篇调研。

在以后的两年多时间,我参加了霍邱县众兴公社“包产到组”调研、“无为县包产到户调研”“芜湖县强行取缔包产到户的调研”“肥西县包产到户后人际关系的调研”“凤阳县大包干调研”等联产责任制调研。调研成果大多被总社刊发参考报道,有的转发公开报道。“无为县调查”被全国农村政策研究室编入《包产到户资料选》,“霍邱县调查”“肥西县调查”我转发通稿后,被多家报纸采用。我和同事面对各种联产责任制,是如何判优劣、析前景的呢?简单说来,就是牢记实践标准,坚持实事求是,用深入扎实的调研所获得的事实和数据说话。

每次调研出发前,分社领导都会嘱咐,不要先入为主,不带任何倾向,不受外界干扰,让实践来检验各种生产责任制。

在我采写(含合作)的调研稿件里,对每种联产责任制的产生背景、实践效果、存在问题及解决办法,都会交代清楚。1979年11月至12月初,我和农村记者田文喜在各种生产责任制比较齐全的滁县地区,进行了半个多月的调研,采写了1组4篇参考报道《滁县地区各种联产责任制对比分析》,一一列出每种联产责任制的具体做法、优势缺陷、实践效果和群众评价。最后得出结论,因农活的质量大多要通过农作物的产量来体现,因此,联产责任制比不联产的更有生命力;“包产到户”与“包产到组”相比,少了“作业组”核算,避免了作业组内“小呼隆”干活,因此更受农民欢迎;但“包产到户”种了一二季庄稼后,农民讨厌其繁琐的程序,先“四定一奖”(定亩产、定成本、定工分、定上缴、超产奖励),又要求“五统一”(统一种植计划、育种、使用大型农机具、放水、植保),还担心被队干部算计。但“凤阳大包干”,“缴够国家的,留足集体的,剩下全是自己的”,“直来直去不拐弯”。凤阳农民说:“大包干,真正好,干部群众都想搞,只要准干三五年,就能吃陈粮、烧陈草。”在凤阳,“大包干”比“包产到户”对农民更具吸引力。

这组调研报告被安徽省农村政策研究室收入《农业生产责任制调查资料选编》,下发以后,产生了很大影响力。安徽省农村联产责任制的发展轨迹,也印证了我们的结论。

这组调查之后,我自告奋勇将凤阳县作为自己常年调研基地,得到分社党组批准。安徽分社也将对联产责任制的关注重点转向“凤阳大包干”。

1979年底,安徽分社采编主任张万舒与我一起走访了已有83%的生产队实行大包干的凤阳县,走访了马湖、宋集、梨园等公社,看到凡是实行大包干的队队增产,季季增产。于是我们从“适应当前干部管理水平;联产计酬,调动农民积极性;减少矛盾,增强了团结;精耕细作,促进了增产”等方面,写了一篇参考报道《凤阳大包干好处多》,被总社刊发,这是第一篇关于“凤阳大包干”的专题调研。

1980年夏收刚结束,我和农村记者王礼贶再次来到去年秋种前遭遇大旱的凤阳县,先是惊奇于大旱年头比正常年景还多种6万亩小麦,后惊讶于全县夏粮总产量比没有实行大包干的正常年景1977年翻了一番。我们走访的六个公社社社增产,我们到过的农户,农民喜笑颜开,一个劲地夸大包干好。于是,我们连夜写成《实行大包干的凤阳县,大旱之年夺得夏粮丰收》的报道,总社6月28日播发通稿后,有多家报纸采用,《人民日报》6月29日头版头条全文刊登。这是全国第一篇由记者实地调研后撰写的关于“凤阳大包干”的新闻报道,被新华社多次收入优秀新闻作品选集。

我们始料未及的是,这篇报道引发了新华社及兄弟媒体一波波关于“凤阳大包干”的报道潮。据不完全统计,在这之后的一年多时间里,仅安徽分社关于“凤阳大包干”的报道就达90多篇(张)。而一波波报道潮又引发了一波又一波到凤阳学习“大包干”的参观潮。在约两年时间里,全国大陆除西藏外,各省、自治区、直辖市都有以县为主组织的参观团到凤阳县学习“大包干”。

更让我们始料未及的是,在这场“凤阳大包干”的参观潮中,人们学到并回去实践的并不是“凤阳大包干”(到组),而是“小岗大包干”(到户)。

这在中国农村改革史上堪称是一个“谜”,这种“不可能”的事是怎么发生的呢?

就在一批批参访者到达凤阳县的时候,我和王礼贶就在县内调研,可以给出解“谜”答案。

现今,“小岗大包干”的由来可谓家喻户晓,它就是实行“凤阳大包干”的梨园公社小岗生产队,因作业组内的核算、分配矛盾,而在1978年12月的一天夜里秘密集会,立下“生死契约”,明组暗户,瞒上不瞒下,分田到户。这是当时中央三令五申“禁止”的,因此凤阳县委千方百计对“小岗大包干”(到户)这件事保密。1979年12月,张万舒和我调研“凤阳大包干”(到组)时,已经发现小岗队的农民都是一家人在田地干活,当时就怀疑到户了。但陪同采访的公社书记张明楼坚决否认,问农民也不答话。回到县里求证几位县领导,一个个都讳莫如深。

1980年12月,张万舒获知“小岗大包干到户”的准确信息后,重访小岗,因不能公开报道,写了报告文学《中国,有这样一个村庄》(刊于新华社初创的《瞭望》杂志1981年第2期)。这是第一篇宣传“小岗大包干”的纪实文学。

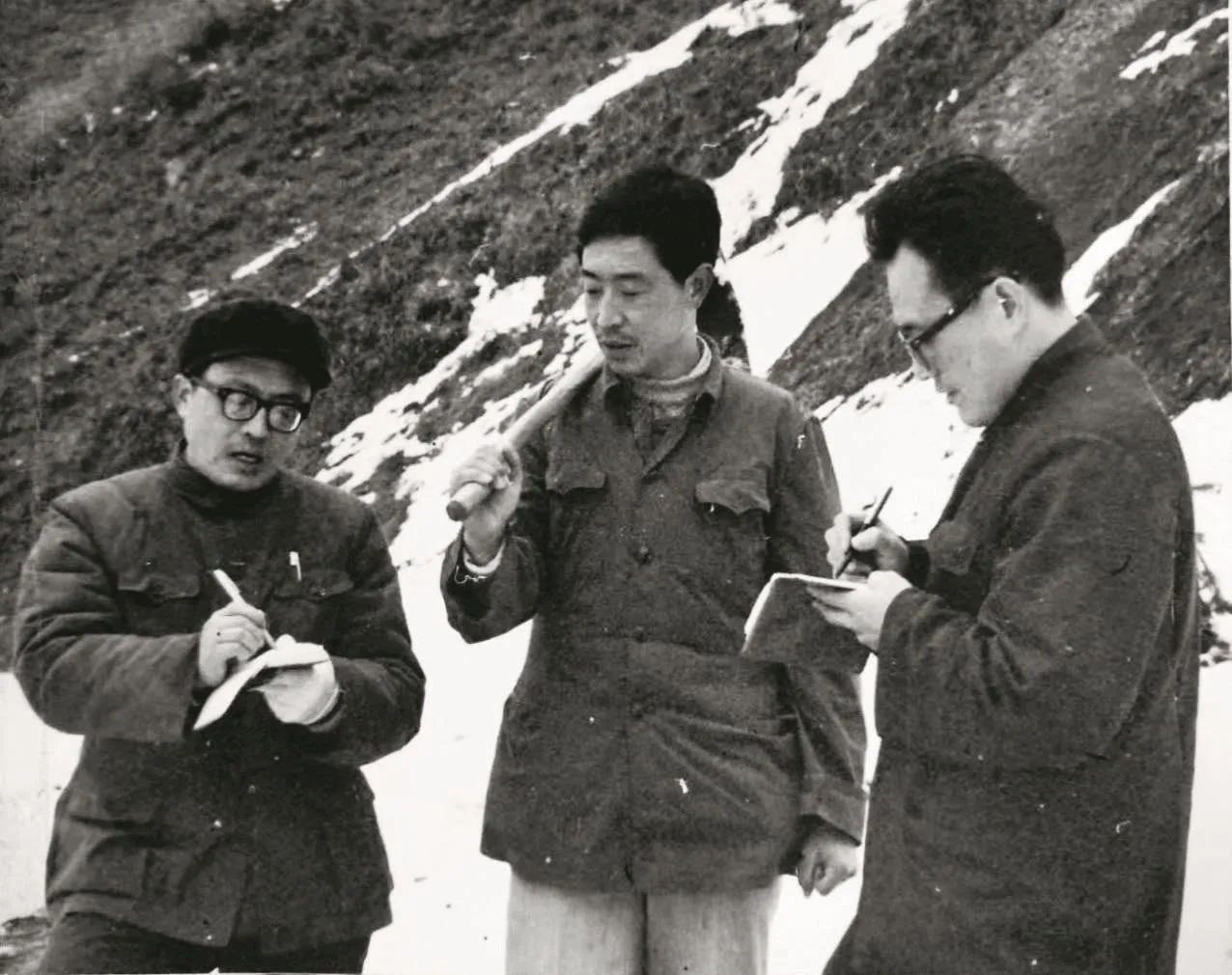

□ 1984年冬沈祖润(右一)在农村采访。

稍后,1981年初,我紧接着再次踏入这个过去的“叫花子窝”,亲眼所见户户大囤满、小囤尖,全队20户有14户是“万斤粮户”。这次,应一同采访的上海《解放日报》一位主编之邀,写了一篇专稿,故意用了一个模糊的标题《?变成了!》,被该报在春节前刊登。文中写明小岗实行了“包干到户”。这是第一篇“小岗大包干”的新闻报道,算是一个“擦边球”。

报告文学、新闻报道都刊登了,可能是影响面比较窄,全国各地的参访者还是冲着“凤阳大包干”(到组)来县里学习的,因为“包干到组”当时政策是允许的。县里提供的大包干的做法、典型、合同样本,都是到组的,但参访者自己到生产队一看,发现不少是到户的,就看出了“明组暗户”的“秘密”。

“明组暗户”现象是万里到小岗调查之后发生的。凤阳县委办公室秘书吴庭美是小岗人,1979年12月受县委书记陈庭元之命,回家乡调研,写了一篇《一剂必不可少的补药》的调研报告。陈庭元将这篇报告送给万里。万里看后,1980年1月24日,轻车简从赶到小岗调研。调研完对恋恋不舍的送行农民说:“批准你们干5年”。吴庭美是总结“小岗大包干”经验的第一人。

万里走后,县委发文要求“稳定”“大包干到组”,但在农民“不到户、稳不住”的呼喊声中,在夏收以后,全县的“大包干到组”几乎都滑向了“大包干到户”。

也因为同样称为“大包干”,在“到组”还是“到户”上,又没有标注,各地的参访者奔着“凤阳大包干”而来,带回的是“小岗大包干”的做法。“小岗大包干”就这样暗渡陈仓般在全国传开。

从安徽省联产责任制的渐进式演变过程来看,可以说,我和同事们持续两年的关于联产责任制的系列调研,特别是关于“凤阳大包干”的调研和产生巨大影响力的通稿,为“小岗大包干”走向全国铺了路、开了道。

二、牢记记者使命 不忘入党初心

安徽分社支持、报道农村联产承包责任制,极力推进农村改革的道路并不平坦,曾经承受了社会舆论以及来自各方面的压力,甚至遭遇了不小的风波。我和同事们能顶住压力,冷看风波,完全是因为分社社长尤淇多次挺身而出,挡风拒浪,坚定了分社记者履行“耳目喉舌”的职责的意志。

1980年初,支持“包产到户”和“小岗大包干”的省委第一书记万里上调中央后,由于当时中央文件明确规定“不准包产到户、包干到户”,加上安徽省1961年批判“包产到户”,曾使约10万名各级干部撤职、坐牢,人们心有余悸。于是,从省到地、县,都有相当多的领导干部认为支持“包产到户”是犯了方向路线错误。甚至有的地委发文件明确规定,对搞“包产到户”的农村党员要进行纪律处分。

邻省有的县还在通往安徽的公路边,刷上“抵制来自安徽的复辟倒退风”的大标语。一时间,社会舆论氛围倒向了反对包产到户的一方。1980年夏天,我和王礼贶刚从全县实行“包产到户”的无为县调研回来,稿子送给尤淇同志签发。刚好无为县委书记黄璜派一个干部来送补充材料,告诉我们,前不久一次省内县委书记分片会上,有4个县的领导,向搞包产到户的肥西、无为等县公开发难,双方发生争执。而省委领导公开站在反对“包产到户”一边。那段时间,省内很多关于农村工作的会议,不通知安徽分社参加,分社记者都有被孤立的感觉。

联系这些事情,尤淇召开记者会,说,新华社记者的职责和使命就是当好党和人民的耳目喉舌,客观真实全面地向党中央反映社情民意,实事求是地报道改革,这是新华社记者的本分。尤淇郑重表态,记者只对事实负责。凡是分社签发的稿件,我负政治责任。一句话就稳定了军心。

我是1979年2月加入中国共产党的。在支部通过对我的入党表决后,我回到会议室。延安时期的老党员尤淇对我说,小沈,一定要记住,入党就是更好地为老百姓办事,为老百姓谋利益,这句话成为我牢记一辈子的入党初心,也成为我投身农村改革的不竭动力。

1980年夏,尤淇同志带领我深入到正在压制“包产到户”的芜湖县调研。在这个名为鱼米之乡,实为高产穷县的县里,我们看到一边是地委工作组挨村制止“包产到户”,一边是7个生产队的农民在“双抢季节”罢工,拒不下田收割已经熟透落谷的早稻。采访10多位农民后,我上半夜写出参考报道初稿,尤淇下半夜接着修改,将标题定为《“火山”在芜湖爆发——鱼米之乡的芜湖县为什么要搞包产到户》。此稿被总社《国内动态清样》1980年5月15日刊出后,尤淇受到省委主要领导严厉批评,还要求他作出检查。在此后的四五个月时间里,这位省委领导人还在多种场合尖锐地批评这篇稿件和我们两名记者。特别是一次在芜湖市召开的南方片地、县委书记会上,将此稿读一段批一段,给分社和记者,特别是比较年轻的我,造成很大的精神压力。

尤淇同志再次召开记者会,将有关情况和盘托出后说,我们这是忠实履行新华社记者的职责和使命,客观真实地反映侵犯群众利益,压制人民群众的错误行为,没有错!最后斩钉截铁地说,凡是支持“包产到户”的稿子,政治责任由我负,要坐牢我去!你们还年轻,还可以做更多的事情。这一席话,使在场的不少记者,尤其是我,感动得热泪盈眶,更加坚定了支持“包产到户”和“凤阳大包干”的决心和意志。

尤淇同志将此事向新华社社长穆青汇报。穆青同志明确表示,你没有错,不需要检查。

这场风波持续了大半年。后来,这位省委主要领导通过自己调查研究,逐渐转变了对“包产到户”的态度。在他离开安徽时,还专门找尤淇同志谈心,见面就说,你是对的,我错了!显示了一位老共产党员光明磊落的气度。安徽分社承受的社会舆论和有关方面的政治压力随之消除,但社会上关于“包产到户”的争论仍在继续。直到1980年5月31日,邓小平同志同中央负责同志谈话,充分肯定了肥西县的“包产到户”和凤阳县的“大包干”(见《邓小平文选》1975年—1982年第125页)。至此,这一争议才告一段落。

中央文件从1979年的《中共中央关于加快农业发展若干问题的决定》到1980年的75号文件,再到1982年的1号文件,对“包产到户”“包干到户”的提法,从“两个不许”到偏远、贫穷地区“可以搞”,再到肯定“家庭联产承包责任制”,我认为这是中国新旧体制转换的特殊时期出现的“文件变口径”现象。如果我“唯书、唯上、不唯实”,就可能站在人民群众的对立面,违背入党初心,放弃记者使命,缺位对改革的支持和推进。我庆幸,在安徽分社党组和老社长的引领下,自己成为农村改革的“弄潮儿”。

三、牢记艰苦奋斗 “沉底”调查研究

1978年以前,安徽分社曾创造过“蹲点调研”的经验,即记者吃住在一地,就一个课题调研一年以上。这一经验被穆青同志肯定并推介。为发扬安徽分社的调研传统,1979年,尤淇同志经过一段时间的思考,决定为每名记者建立调研基地,即记者自选或组织指派以一个县级以上单位作为常去调研的地方,根据本地实际情况,随机拟定调研题目,以保持改革信息的延续和拓展,反映一个新生事物的发展全过程。与“蹲点调研”不同的是,除调研基地外,记者也可以跑面。

1979年秋后,分社开始部署调研基地的工作。在一次记者会上,尤淇同志说,当前农村改革的情况错综复杂,迫切需要记者在调研基地“沉底”调查,不断掌握最新的第一手资料,写出最有说服力的促进改革的报道。他还强调要重新发扬艰苦奋斗的采访作风。

这次会议后,我对自己的采访作风和调研方法做了很多的改进,具体说来有“三沉”。

身沉调研基地。我每年约有一半时间在基层采访,沉下去最多的是凤阳县这个调研基地。我一两个月去凤阳一次,每次都是乘公交车,约3个半小时到县城,住招待所。到公社、大队去,县里有车就送,没车就坐公交车甚至农用车下乡。到生产队都是步行,走村串户到田头,随时随地找闲着的农民采访,有时站在沟渠小坝上聊天,有时在田头搬个土坷垃一坐,掏出笔记本就采访。夏天顶着日头到麦场看粮囤,冬天顶着寒风去水利工地,过了吃饭时间忍饥,口渴时喝一瓢井水,这都是常事。我被凤阳县委宣传部部长陈怀仁称为“最没架子的记者”,被小岗队的严俊昌、严宏昌称为“农民的朋友”。有的小岗农民将家庭矛盾也告诉我,请我调解。身沉调研基地之后,我每年都采访20来篇关于凤阳的参考报道和公开报道。其中,1981年被新华社总社通报表扬的好稿就有《“讨饭县”凤阳大变样,家家农民谷满仓》《凤阳涌现万户万斤粮户》《太平公社买了一百多台拖拉机》《界牌生产队七户农民每户交售万斤粮》。还有被多家报纸采用,反响较大的《大包干后,凤阳县社队企业大发展》。

心沉农民群众。我生在苏州农村,自小干过农活,与农民天然亲近,到新华社后一直当农村记者,因此想通过结交农民朋友,来听取农民群众的心里话。

1979年秋,我重返全椒县黄庄生产队,住在生产队长沈世明家里,被跳蚤咬得一夜没睡着,但一声没吭。白天为了看农民干活场景,与他们一起割稻子,半天干下来,手上都被镰刀柄磨出了泡。就在这样的场合和氛围下,农民敞开心扉。这个说:“农活干得好不好,最后要看产量高不高,责任制必须联产”,那个说:“联产如联心,谁联谁出劲;产量包到户,干死都快活”。沈世明让记者带话:“政策乱,人心散,农业就减产;政策对,人心齐,生产就发展,农民就怕政策变。”这些金玉良言都被我写入有关的调研报道里。

1979年冬,张万舒与我一起去调研巢湖渔业生产和渔民生活,在一条机帆船上采访。突然一个马尾河队的6岁儿童掉入大湖,我当时脚穿皮鞋,身着羽绒服,仍立刻跳入冰冷的湖水中游向正在漂远的孩子。巢湖管理局干部王来兴见情况危急,也跳入湖中,两人一起将孩子拉到船边,被其父亲拉上船。事后,张万舒说,我不会游泳,正着急,你就跳下去了。我说,当时没有一丝犹豫,就想到救人。这件事轰动全村,当晚渔民烧起一堆火,一边为我烤干衣服、鞋子,一边为我们烹制一桌鱼宴,大家边喝酒边聊天,让我们得到了很多大湖管理中的体制弊端、渔业政策中的“左”的桎梏、渔民生活的困难等等信息。我们后来写了《巢湖渔民呼唤改革大湖管理体制》的参考报道,得到刚到中央工作的万里同志的批示。当夜,我第一次住在渔民家里,闻着浓浓的鱼干鲜香味入睡。第二天一早,全生产队的渔民敲锣打鼓为我们送行。

时隔36年之后,我已退休。一天,马尾河的渔民还找到我家,向我反映当地政府协助开发商强行征渔民的宅基地,开发湖畔别墅,我将他们带到分社总编室倾诉。后来,分社记者写的参考报道被省委主要领导批示,使问题解决。这就是淳朴的农民对信得过的记者永远不变的信任。

凤阳县大包干带头人严俊昌、严宏昌和种粮大户陈兴汉是我的知心朋友,每次见面一唠就是几个小时,时间一长,他们变成了我的“农村政策顾问”。每次中央有农业新政策下达,我都要去凤阳,问这些老朋友,这些政策是否符合农民的心愿?怎样才能执行好?还有什么新要求?过了一两月,我又去找他们,问:这些政策落实得怎样?地方和部门有没有拦截和阻挠落实?落实中有什么困难?最后效果怎么样?等等。就这样,“为有源头活水来”,我的参考报道和公开报道的素材源源不断。

真心尊重、热心相助、倾心交谈、诚心学习请教,这是我交农民朋友的做法。有一点特别重要,我从不背着他们写稿子,而是将要写的内容事先告诉他们,征求他们的意见,有可能的话,还要将稿子读给他们听,使他们对你这个记者朋友无话不谈,言无不尽。

三是意沉群众语言。我觉得农民群众的语言是最简洁、最形象、最生动的,每次调研采访,我的意念都会沉浸在美好的农民语言里,为之陶醉,并将其写入我的报道中。

凤阳县的农民似乎是天生的语言大师,总是能将很复杂的事情用十分形象的比喻表达出来。在调研“凤阳大包干”时,我的采访本上就记录有:锄草,“大呼隆”干活(集体出工),像猫盖屎,扒土压住草,完事;大包干后,像镊子拔猪毛,除根。整地,过去整好后,一垅地像乱葬岗子,不平;现在像一本书,平平整整。这些写入报道后,人人说很生动。

凤阳花鼓,历史悠久,闻名全国。编花鼓词是凤阳农民的拿手好戏,我们在调研中记录了很多反映大包干前后变化的花鼓词。如,“唱过去,泥巴房,泥巴床,泥巴囤里没有粮,一日三餐喝稀汤;唱现在,住瓦房,吃细粮,电视沙发西式床,还有余钱存银行”“大包干,是正路,政策不变干几年,家家户户都能富,国家还要盖仓库”等等。这些花鼓词,我陆陆续续收集了几十段,给新华社《半月谈》写了一篇《凤阳花鼓唱变迁》的稿子,连凤阳县委宣传部的同志都夸我收集得最多,

采访本随身带,听到生动语言记下来,是我在农村改革初期养成的习惯。1981年秋,张万舒与我和张传宣两名农村记者一起调研,路过淮河岸边的五河县小张庄。头裹黑丝巾、腰系蓝围裙的刘大娘正在自家门口摘花生,我们蹲下来跟她聊天,一聊聊了1个多小时,问啥答啥,她说出的话几乎句句都简洁、形象、生动,像“甭忘红芋救命恩。红芋面,红芋馍,离开红芋不能活,俺淮北人,哪个不是吃红芋长大的呀!现在变好喽,早上发面馍,晌午 面卷,晚上擀面条,过几天赶集割一条肉。日子有多美呵!”像“那些年,吃的都没有,哪里有穿的呀!冬天一件烂棉袄,漏风挂絮补不好;一条裤子没法换,晚上洗了,第二天没干就穿上了。现在变好了,连俺60多岁的老婆子也穿平板绒啦!”等等。刘大娘从吃的、穿的、住的讲到政策和干部作风变化,我们兴奋地记个不停,像挖到一座语言金矿一样,舍不得离开。后来,我们合作写了一篇通讯《刘大娘话“变”》,总社发出通稿后,同行们都说“语言生动”。

今年五四青年节前夕,我受邀与分社的年轻同志座谈新闻调研问题,我的观点是,无论社会如何进步,无论新闻载体如何出新,如何发展,记者离不开调查研究,只有深入、扎实的调查研究,才能孕育“三贴近”的新闻报道,才能诞生出直击时代脉搏、助力历史车轮前进的精品力作。

——以安徽部分地区为例