城市核心区的节约集约用地开发的探索与实践

——以黎托生态公园建筑设计为例

文/谢东彪、姜思华 湖南省建筑设计院有限公司 湖南长沙 410000

如果说城市是有生命的,那建筑就是肺腑,道路交通便是血脉,每一寸土地就是生命体表面的肌肤。城市规划的历史也就是一部土地利用效率不断提升的历史。2500年前,雅典人围绕着高地,花费四十余年,修建了卫城,并围绕布置了神庙、议事厅、剧场、体育场等一系列公共建筑与活动场地,高低错落,空间开阔。200年前,美国人在曼哈顿中心规划了一片5000亩的中央公园,园外大厦耸立、车水马龙,园内四季如春。30年前,伴随着改革开放与城市化进程的加速,城市迅速扩张,新城、科技园、开发区……琳琅满目,城市土地尤其是中心区的土地利用效率越来越受到关注与重视。

在越来越稀缺的土地资源与日趋复杂的城市功能冲突之下,通过简单色块表达的土地利用规划图,已经完全不能满足现代城市对于土地的使用的要求,城市空间的复杂化、多元化、综合化已成为趋势。对土地的节约集约利用将成为城市建设的新思路。更多时候需要我们用一种三维甚至更多纬度的视角去考量每一块地的规划设计,土地节约集约化利用是个必然趋势。

TOD模式是指“以公共交通为导向的城市发展模式”。其以公共交通站点为核心,建立集工作、商业、文化、教育、居住等为一体的城区,将城市交通融入建筑,打造高效、舒适、绿色的新城市模样。TOD的主要方式是通过土地使用和交通政策来协调城市发展过程中产生的交通拥堵和用地不足的矛盾。在国外,纽约曼哈顿、日本东西均为依托TOD模式推动交通站点与城市融合的城市典范。

笔者近两年有幸参与的长沙市黎托生态公园项目,即通过TOD模式对城市核心区公共土地集约节约化利用的典型案例。

1、项目背景

2008年国土资源部下达了《关于长沙黎托片节约集约用地试点的复函》(国土资函[2007]544号),要求黎托片“充分体现集约的原则,科学考虑试点区域在整个城市建设中的功能定位,合理安排建设内容,优化用地结构和布局,不仅在整体上要统筹规划,通过实行项目立体组合来实现节约集约,在具体项目的规划设计和建设中也要按照有关项目建设用地指标和土地使用标准的规定,从严控制用地规模,避免建设宽马路、大广场”。在此大前提下的黎托生态公园项目,既要满足节约集约的设计要求,又要同时承担疏解长沙南站客流集散及周边片区人群娱乐休闲的功能。如何提高土地的利用效率,同时打造武广片区特色城市滨水空间,是本项目的设计重点。

2、项目概况及设计理念

黎托生态公园项目位于高铁新城核心区,西面紧邻高铁南站,地下有地铁二号线与四号线穿越,并在用地附近设有换乘站点,东侧为浏阳河,与国际会议中心及会展中心隔河相望。项目总用地面积约为14万平方米,总建筑面积约6.7万平方米,功能主要有城市公园、游客服务中心、配套服务用房及地下车库。

项目作为连接高铁南站与会展中心的中转站,是人行系统中往返高铁南站与会展中心的重要节点。其承担了一部分高铁站客流集散的压力,同时也为这个片区给人们提供的一个城市休闲公园。

在周边条件复杂的前提下,如何尊重区域场地关系,解决缓解周边交通压力,营造城市活力中心,是我们在方案创作过程中一直思考解决的重要问题。经过了3年的设计,多次与专家及职能部门的探讨,通过以下4个策略,我们最终完成了方案设计:

2.1 位置中和、纵横交错

黎托生态公园位于东西向重要城市空间轴线与南北向浏阳河景观轴线的交汇节点,如何处理各个重要节点之间的关系,并在此进行整合梳理是项目需要解决的首要问题。本项目创新性地提出“城市阳台”概念,结合黎托生态公园,串联起城市滨水开放空间,将城市用地功效最大化,增加周边地块的土地价值。

图1 “位置中和、纵横交汇”

2.2 东西贯通、南北延承

打通东西向城市轴线,形成贯穿“高铁站-黎托公园-城市平台-磨盘洲-会展中心”的东西向轴线,通过缓缓升起的草坡,解决红旗路与河堤的高差问题,通过人行桥满足东西两岸及磨盘洲之间的人行联系。同时,将浏阳河岸风光带与黎托生态公园自然地融合成一个整体,形成沿着浏阳河往南北向延伸发展的带形城市滨水空间。东西向城市轴线与南北向滨水空间在黎托生态公园处交汇,公园成为了地铁、高铁、磁浮、自行车游览等重要换乘点,及风光带上的中心景观节点。

图2 “东西贯通、南北延承”

2.3 人流对接、车流补储

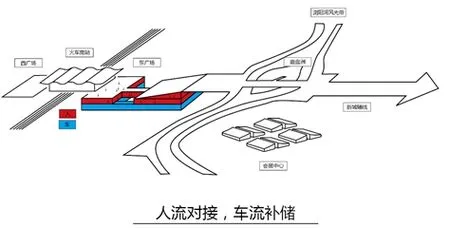

公园在地面很难与高铁站东广场形成直接联系,因此在负一层增设与东广场衔接的人行通道,负二层增设2个与东广场衔接的车行通道,将项目地下室作为高铁站东广场的人流对接集散及车流补储的重要空间,满足未来高铁南站长远发展的地下空间弹性补充。浏阳河中央的磨盘洲也未考虑与河岸的机动车联系,因此本项目地下室也是其主要停车空间。

图3 “人流对接、车流补储”

2.4 立体发展、集约用地

在考虑公园与东西向城市节点充分沟通的前提下,我们充分利用“城市阳台”的板下空间,配置公园的游客服务用房、设备用房及管理用房等,并在地面局部设置下沉广场与垂直交通系统,便于游客能顺利到达各个标高,与周边的城市空间发生关系。此外,为提高高铁站东西广场的排水效率,地下室下方设有市政排水泵站。

图4 “立体发展、集约用地”

项目完成后,城市空间从上往下依次为人行天桥、城市公园、游客服务中心、配套服务用房、地下车库(人防)、地下泵站及地铁盾构。在一块土地内为城市提供了包含城市休闲、交通换乘、配套商业服务、停车、市政排水等多功能的综合性服务设施。

结语:

立体化的城市设计运用多向度穿插和层叠的手法来整合城市环境,促进土地使用的集约化,实现分合得体、整体有序的目标。随着地铁交通与地面联系的加强,城市地下空间的开发进入了新的阶段,城市设计的触角也将深入地下空间的开发利用,探讨地下空间与地面空间及城市上部空间的协同开发模式。节约集约用地规划及建筑设计也将走入城市设计新的舞台。