我国中职教育资源的空间格局演变与区域差异分析

蔡文伯 黄晋生

摘要:通过对我国中职教育资源空间分布变化的描述,采用泰尔指数及其分解性指标分析了我国2004-2016年中职教育资源配置的区域差异。研究结果表明:2004-2016年我国中职教育资源的空間分布没有明显变化,但是区域差距在逐渐缩小;中职教育规模的区域差异相对较小,而教育投入的区域差异较高,地区内部差异是造成教育资源总体差异较高的主要原因。要加强对中、西部地区的政策扶持,优化教育规模和投入结构。

关键词 中职教育资源;泰尔指数;区域差异;空间格局

一、引言

职业教育是我国教育体系的重要组成部分,在促进就业创业方面具有重要作用。职业教育资源的配置关乎着劳动力市场的供求均衡问题,教育资源分配的不公平也是导致区域发展失衡的重要原因之一。随着国家对应用型人才需求的增加,职业教育资源总量在不断增长,2016年我国中职学校已经有10893所,在校生人数接近1600万人,中职教育的发展已经达到较高水平。然而,中职教育也存在着区域发展失衡的问题,妥善处理好中职教育资源投入与经济社会发展的关系对教育现代化的实现具有重要意义。

进入21世纪,我国中职教育资源总量在不断增长,师资力量、教育投入与学校基础设施建设等方面都呈现出质的变化,但是区域间教育资源不平衡问题也更加明显[1][2]。冉云芳从教育经费层面指出了中职教育资源总量不足的问题,认为我国中职教育两大经费在区域配置方面存在着明显差异[3]。谯欣怡对中职教育规模演变成因的分析中指出,2006-2014年间我国中职教育规模总体逐渐下降,这主要是由教育质量不高引起的,人们对于中职教育表现出消极态度[4]。潘海生、冉桃桃在研究中也指出,我国中等职业教育的发展面临着规模效率不足的问题,资源配置也表现出区域差异[5]。林克松从办学条件、经费收支、师资力量等方面设置了中职教育发展指数,用于衡量中职教育发展水平,指出我国中职教育发展水平存在着明显的“东高中西低”的分布特点,教育资源的区域差异非常明显[6]。陶蕾、杨欣从资源配置效率方面对我国区域间中职教育发展情况进行了比较,认为我国中职教育资源的配置效率整体较高,而西部地区的资源配置效率要明显高于东中部地区[7]。李桂荣等人以基尼系数为测量工具,认为我国中职教育投入总量仍然不足,并且存在明显的区域和省际差异[8]。王奕俊、王婧遐采用基尼系数方法对中职教育资源的区域差异进行分析,认为教育经费投入不足是制约职业教育均衡发展的关键问题,也是导致区域差异明显的重要因素[9]。何晓芹等人认为产业转型推动着人才供给结构的调整,而中职人力资源的增长在空间布局层面存在着总量偏低与质量不高的问题[10]。

从以往研究来看,主要是从全国或各地区层面对中职教育资源的配置差异问题进行分析,没有呈现出我国中职教育资源配置差异形成的主要原因,本研究在梳理相关文献的基础上拟开展如下研究:一是对不同时期我国中职教育资源的空间格局变化进行描述统计分析,呈现我国中职教育发展的历史演变特征;二是以泰尔指数及其可分解性原理分析我国中职教育资源的区域差异,为优化中职教育资源配置提供参考和依据。

二、中职教育资源指标选取和区域划分

(一)指标选取

以往研究中,教育资源的评价指标包括教育规模、教育经费投入、基础设施建设等方面,通常情况下基础设施建设又依赖于经费投入的高低[11]。因此,考虑到研究数据的可获得性与有效性,本文将教育资源划分为教育规模和教育投入两类指标,具体指标设置见表1。

中职生均公用经费

如表1所示,研究采用二级指标对中职教育资源进行衡量,其中,一级指标包括教育规模和教育投入,采用在校学生数和专任教师数两个二级指标对教育规模进行测量,教育规模一般从学生数量和教师数量两方面测量,学生数量通常分为招生数量、在校生数量和毕业生数量,其中招生数量和毕业生数量具有很大的流动性,在校学生数能够更好地反映一定时期的学校生源存量[12];教师数量包括专任教师数、行政人员数和教辅人员数等多项指标,而专任教师数能够直接反映学校的师资储备。采用中职生均教育事业费和生均公用经费对教育投入进行测量。二级指标中所采用的数据均来自《中国统计年鉴》(2005-2017年)、教育部《中国教育统计数据》(2005-2017年)以及《中国教育经费执行统计公报》(2004-2016年)。

(二)区域划分

按照国家统计局网站的划分标准,将我国省级行政单位(不包括港澳台)划分为东部、中部、西部三大经济地区,东部地区包括北京、河北、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省级行政单位;中部地区包括黑龙江、吉林、山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南8个省级行政单位;由于西藏地区教育经费等部分数据缺失,为了保障研究的有效性,故不考虑西藏地区,西部地区包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西、宁夏、青海、新疆、内蒙古、广西等11个省级行政单位。

三、中职教育资源的空间格局演变

(一)中职教育规模的空间格局演变

本部分以东、中、西三大地区中职学校在校生数和专任教师数占全国比重为依据,分析中职教育规模在三大地区的空间分布变化。

由图1可知,2004-2012年东、中部地区在校生数占比的变化趋势相反,2004-2009年东部地区占比不断下降,中部地区占比不断上升;2009-2012年东部地区占比又表现出缓慢上升趋势,同期中部占比逐渐降低;2012年后东部地区占比一直在40%附近徘徊,中部地区占比稳定在30%左右。西部地区占比在2004-2016年总体呈现出缓慢上升趋势,仅在2014年出现了异常下降,2013年占比已经在30%以上,超过了中部地区。2004-2016年间,我国中职在校生数的空间格局出现了微弱变化,东部地区一直最高,但是中、西部地区逐渐持平,并且各地区间的占比差距逐渐缩小。

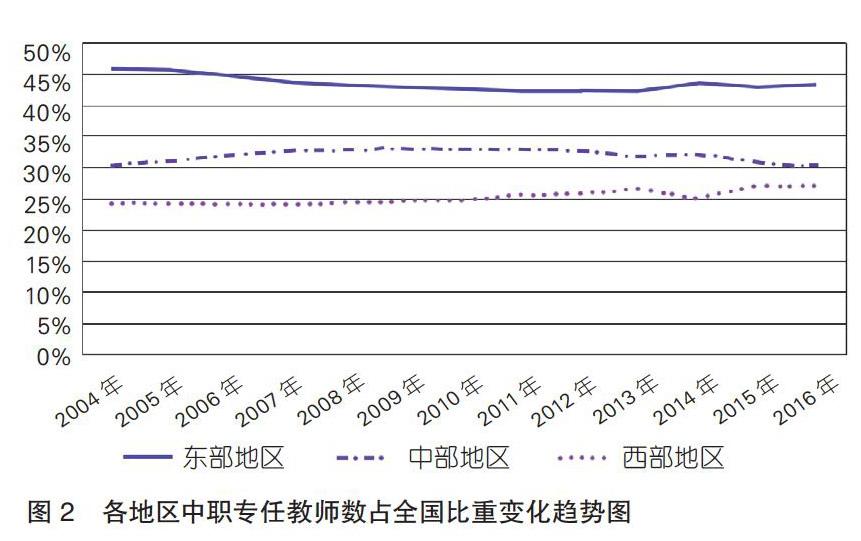

再来看专任教师数分布情况,图2反映了2004-2016年间三大地区中职学校专任教师数占比的空间分布变化。

从图2中可以看出,2004-2016年东部地区专任教师数占比总体逐渐下降,但是下降幅度很小,2006年以后逐渐趋于平稳,一直稳定在42%~44%之间。中部地区专任教师数占比的波动变化也不明显,2004-2009年缓慢上升,2009年后逐渐下降,一直稳定在30%~34%之间。西部地区专任教师数占比在2004-2007年间都没有明显变化,2007年后表现出微弱上升趋势,一直到2014年又出现异常下降,2016年占比接近27%,较2004年增长了近3个百分点。各地区专任教师数占比的空间分布变化并不明显,地理分布格局没有实质改变,区域差距缩小进程缓慢,仍然表现为东部地区>中部地区>西部地区。

(二)中职教育投入的空间格局演变

本文以生均事业费和生均公用经费两类指标对中职教育资源在教育投入层面的空间格局演变进行分析。首先来看三大地区生均事业费占全国比重的空间分布变化情况,见图3。

由图3可知,2004-2015年我国东部地区中職生均事业费占比表现为波动下降趋势,2004-2006年东部地区占比一直在逐渐上升,2006年占比超过了50%,2007-2010年占比在45%~49%之间波动,2011-2015年呈缓慢上升趋势,2016年又出现了微弱下降。中部地区中职生均事业费占比一直处于最低水平,但总体上表现出缓慢上升趋势,2016年占比接近24%,较2004年增长了4个百分点。西部地区以2011年为节点,2011年前后可以划分为两个阶段,2004-2011年占比总体上逐渐上升,2011-2016年逐渐下降,2016年已经降到30%以下。图4为各地区中职生均公用经费占比变化趋势。

从图4不难看出,2004-2010年东、西部地区生均公用经费占比大致呈相反的波动变化趋势,东部地区总体上在波动下降,西部地区在波动上升,2010年后西部地区占比开始逐渐下降,但是一直保持在30%以上;而东部地区2012年开始有所回升,一直持续到2015年。中部地区占比2004-2010年间总体上较为平稳,2010-2012年出现了较大幅度增长,2012年后又表现出平稳变化趋势,仅在2014-2016年有小幅增长。对比三大地区生均公用经费的变化可以看出,2004-2016年间,尽管东部地区>西部地区>中部地区的分布格局没有出现实质改变,但是区域差距明显缩小,尤其是中、西部地区占比得到了明显上升,东部地区占比也出现了明显下降。

四、我国中职教育资源的区域差异及分解

利用泰尔指数及其分解性对2004-2016年间我国省际间以及东、中、西三大地区内部的中职教育资源差异进行测量。

(一)研究方法

中职教育资源的区域配置在很大程度上受到地方人口规模的影响,本文中的泰尔指数测算方法以地方人口为基础。泰尔指数绝对值越大表明该地区内部中职教育资源的配置差异越大,反之差异越小。

在公式(1)-(6)中,Te、Tm、Tw分别代表东、中、西三大地区内部泰尔指数,Pi为各省区总人口数占全国人口比重,Si为各省区中职教育资源占全国中职教育资源比重,Pe、Pm、Pw分别为东、中、西三大地区人口总量占全国人口比重,Se、Sm、Sw分别为东、中、西三大地区中职教育资源占全国中职教育资源比重,T1和T2分别为中职教育资源在区域间和区域内差异的泰尔指数,T为总体差异的泰尔指数。

(二)中职教育资源的区域差异分析

本文对中职教育规模和教育投入在东、中、西三大地区内部的差异进行分析,以综合反映中职教育资源在各地区内部的配置差异。

1.中职教育规模的区域差异

表2和表3分别对2004-2016年间我国省际间以及三大地区内部在校生数与专任教师数的泰尔指数进行了测算。

由表2可知,2004-2016年间我国省际间以及各地区内部中职在校生数的泰尔指数都处于较低水平。东部地区的泰尔指数在2004-2016年徘徊在0.013~0.04之间;中部地区的泰尔指数波动变化较为强烈,以2009年为节点,2004-2009年为缓慢上升期,2009-2014年为快速上升期,2014年后又出现了大幅下降;西部地区与我国省际间泰尔指数的变化情况较为一致,2004-2009年间一直在缓慢下降,2010年后西部地区和省际间的泰尔指数均表现为上升趋势。对比各地区泰尔指数的变化情况,我国东、中、西三大地区中职在校生数的内部差异都处在较低水平,各地区生源情况均没有出现大幅波动变化,仅在2011年后中部地区内部和我国省际间的差异相对较高。

从表3中可以看出,我国各地区中职专任教师数的泰尔指数也处于较低水平。2004-2009年间,东、中部地区泰尔指数的变化趋势大致相反,均出现了多个波动期,2011年后东部地区的泰尔指数基本处于平稳状态,仅在2016年出现了大幅上升,中部地区的泰尔指数在2009-2016年则呈现出波动上升趋势;此外,2004-2016年间,西部地区和全国省际间的泰尔指数总体上都在逐渐下降,西部地区下降的速度相对较快,省际间泰尔指数在2014年后又出现了小幅上升。

综合2004-2016年间中职在校生数和专任教师数的泰尔指数变化可以发现,我国中职教育规模的区域差异相对较小,地区内部差异和省际差异都处于较低水平。只是近年东、中部地区内部的教育规模差异出现了小幅上升,即我国中职教育资源在教育规模方面的失衡问题并不严重,但是仍然需要对东、中部地区的教育规模进行合理优化,以适应地方经济社会和人口发展的现实情况。

2.中职教育投入的区域差异

表4和表5分别反映了2004-2016年间我国省际间和各地区内部生均事业费和生均公用经费的泰尔指数变化情况。

由表4可知,2004-2016年除了东部地区外,中、西部地区和省际间泰尔指数都表现出微弱下降趋势。东部地区泰尔指数一直在0.45~0.51之间波动;中部地区的泰尔指数在2004-2012年总体上呈下降趋势,2012-2016年又逐渐上升;西部地区的泰尔指数2004-2013年总体上波动下降,2013年后开始缓慢上升;我国省际间泰尔指数在2004-2012年也呈现出下降趋势,2012年后逐渐稳定在0.35左右。对比各地区泰尔指数的大小,我国东部地区的内部差异最高,中、西部地区均低于省际间差异。不难看出,近年来我国中职教育投入的区域差异没有明显缩小趋势,东部地区内部和省际间中职教育投入资源的配置失衡问题最为严重。

从表5中可以看出,2004-2016年间各地区中职生均公用经费的泰尔指数都出现了较大幅度下降,但是在不同年份的波动变化存在差异。2004-2006年东部地区的泰尔指数在不断下降,2007年小幅回升后又表现出稳定下降趋势,仅在2016年出现了小幅上升;中部地区的泰尔指数于2004-2016年总体在持续下降,在2008、2012与2016年出现了短期上升;西部地区泰尔指数的变化情况较为复杂,经历了多个波动变化期,2004-2006年、2009-2010年与2013-2016年总体上呈上升趋势,2006-2009年与2010-2013又表现出下降趋势;我国省际间泰尔指数在2006-2008年出现了微弱上升,其余年份总体表现出下降趋势。对比各地区生均公用经费差异的变化,可将各地区差异大小排序为东部地区>省际间>西部地区>中部地区,2004-2016年间各地区的内部差异出现了明显缩小。

总体来讲,2004-2016年间我国中职教育投入的区域差异相对高,东部地区和省际间差异最为严重,不过近年来都呈现出缩小趋势,尤其是生均公用经费差异的缩小趋势非常明显,中、西部地区内部差异的缩小是促进我国中职教育投入区域差异缩小的主要原因。

(三)中职教育资源配置的差异分解

泰尔指数的一个优点在于能够对总体差异进行组群分解,本研究中将我国中职教育资源的区域差异划分为东、中、西三大地区内部差异和省际差异,通过泰尔指数分解进一步分析各区域对总体差异的贡献率。

1.中职教育规模的总体差异分解

表6对各区域对中职在校生数总体差异的贡献率进行了分解,对比区域内和区域间差异可以看出,我国中职教育在校生数的总体差异主要是由区域内部差异引起的,并且2004-2016年间区域内部差异的贡献率总体呈现出波动上升趋势,2007年已经超过了90%;区域间差异对总体差异的贡献率一直很小,并且呈现出波动下降趋势。此外,东部地区内部差异又是造成区域内部差异较高的重要原因,2007-2013年东部地区在区域内部差异的占比中一直处在50%以上水平,并且呈上升趋势,尽管2013年后开始逐渐下降,但是下降幅度并不明显。而中、西部地区对区域内部差异的贡献一直处于较低水平,2004-2016年间,西部地区的贡献率总体上缓慢下降,中部地区也处于较低的平稳状态。可见,东部地区的内部差异是造成我国中职教育在校生数区域差异的主要原因,也说明东部地区内部资源的配置失衡问题最为严重。

再来看各地区对中职专任教师数总体差异的贡献率,从表7中各地区对总体差异贡献率的分解情况可以看出,专任教师数与在校生数的区域差异分解情况相似,区域内部差异仍然是造成总体差异过高的主要原因,并且东部地区差异与区域内部差异的变化趋势相似,尤其是在2010-2013年两者都呈现出缓慢上升趋势。而区域间差距在近年来呈现出下降趋势,中部地区对区域内部差异的贡献率相对平稳,2005年以后就一直保持在0.2以下;西部地区对内部差异的贡献率在2010年后有小幅上升趋势,但是上升幅度并不明显。

可见,我国中职教育规模的区域差异主要在于过高的区域内部差异,而区域内部差异的严重性又主要由东部地区内部教育资源配置的失衡问题所引起。因此,加强对东部地区内部的资源优化配置是促进区域协调发展的关键所在。

2.中职教育投入的总体差异分解

表8和表9是对我国中职教育投入总体差异的分解,区域内部差异仍然是造成教育投入总体差异的主要原因。

表8对各区域对中职生均事业费总体差异的贡献率进行了分解,可以看到我国中职生均事业费的总体差异主要是由区域内部差异引起的。2004-2009年区域内部差异与中部地区的贡献率变化趋势一致,这一时段也主要受到中部地区内部差异的影响呈上升趋势,在2009年出现了下降;2009-2016年区域内部差异主要受到东部地区的影响,呈现出先上升后下降再上升的波动变化趋势;西部地区对区域内部差异的贡献处于较低水平,并且在逐渐下降。区域间差异对总体差异的贡献率相对较低,并与区域内部差异的变化趋势相反,2004-2012年间总体呈下降趋势,2004-2015年有所上升,2016年又出现了下降。

由表9可知,中职生均公用经费的总体差异也主要由区域内部差异引起,2004-2014年间区域内部差异的贡献率在逐渐上升,同期区域间差异的贡献率在逐渐下降,2014年后區域内部差异的贡献率有所下降,区域间差异的贡献率开始上升,但是幅度很小。此外,2004-2016年间东、中部地区对区域内部差异的贡献率总体上都在逐渐上升,这也是造成区域内部差异居高不下的主要原因,而西部地区的贡献率一直呈现出缓慢下降趋势。

从生均事业费和生均公用经费总体差异的贡献率分解情况来看,区域内部差异仍然是造成总体差异较高的主要原因,而东、中部地区内部教育投入的不均衡则是造成总体差异较高的主要因素。

五、结论与建议

(一)结论

一是2004-2016年间我国中职教育资源的空间分布格局没有发生显著变化,但是地区间的资源分布差距在逐渐缩小。二是我国中职教育资源在教育规模方面的区域差异相对较小,但是没有明显缩小趋势;中职教育投入的区域差异较为严重,差异缩小趋势比较明显。三是东、中部地区的内部差异是造成我国中职教育资源总体差异过高的主要原因。

(二)建议

1.加强对中西部的政策扶持力度,提升区域内部的教育资源存量

我国中职教育资源的区域差异总体上在逐渐缩小,表明过去一段时间国家对中、西部地区的扶持取得了一定成效,但是仍然需要国家继续加大扶持力度。一方面,国家要在西部大开发、中部崛起等战略深入推进的背景下,加强对中西部地区的财政转移支付力度,完善补助资金的配套体系建设,提升专项资金的使用效率和中职教育资源存量。另一方面,在产业转型升级和产能转移的现实背景下,国家要综合考虑中、西部地区的人口规模、经济发展水平以及自然资源禀赋等因素,为中西部地区发展中职教育提供持久的政策支持,鼓励地方应用型人才培养,形成强有力的政策保障[13]。

2.优化区域内部的资源配置结构,稳定中职教育规模的扩张速度

地区内部教育资源的失衡阻碍着教育公平的实现。中职教育的发展要充分考虑地方的人口和资源情况,协调好教育规模和教育投入之间的关系。中职学校要从地方市场环境以及产业结构分布的现实情况出发,优先发展具有地方优势的专业学科,培养具有市场需求的专门性人才。尤其对于中、西部地区,在地方资源条件有限的情况下,要引导资源的空间集聚,以产业结构调整作为中职教育资源配置的现实依据,促进中职教育资源配置效率的最大化,在提升教育资源存量的同时充分发挥中职教育的社会效益。

参 考 文 献

[1]许世建,饶玉婕.公共财政下中等职业教育区域投入公平性研究——基于省级面板数据的实证分析[J].财政研究,2012(8):54-58.

[2]朱德全.中国职业教育发展的均衡测度与比较分析——基于京津沪渝的实证调查[J].教育研究,2013(8):70-82.

[3]冉云芳.中等職业教育生均经费投入现状分析与对策——基于2000-2010年数据的实证研究[J].教育发展研究,2013(1):60-66.

[4]谯欣怡.免补政策下中等职业教育需求变化的地区差异分析——基于2006—2011年数据的实证分析[J].教育科学,2014(4):11-16.

[5]潘海生,冉桃桃.1998-2012年我国中等职业教育全要素生产率变动分析——基于Malmquist指数方法[J].职业技术教育,2015(7):55-60.

[6]林克松.我国省际中等职业教育发展水平的测度与比较[J].西南大学学报:社会科学版,2018(1):84-90.

[7]陶蕾,杨欣.我国中等职业教育资源配置效率评价及分析——基于DEA-Malmquist指数模型[J].教育科学,2015(4):26-31.

[8]李桂荣,姚松,李向辉.中职教育供给侧存在的问题及改革思路[J].教育发展研究,2017(3):34-40,84.

[9]王奕俊,王婧遐.基于教育基尼系数的我国中等职业教育资源配置效率评价[J].现代教育管理,2017(12):51-57.

[10]何晓芹,鄂世举,赵忠平.社会转型背景下的中职教育资源承载力省思[J].职业技术教育,2018(12):50-54.

[11]黄宸,李玲.区域中职教育资源配置效率的时空分异研究——以西部A省为例[J].教育发展研究,2015(21):52-56,84.

[12]谯欣怡.我国中等职业教育规模的演变及影响因素分析[J].教育与经济,2015(4):45-49,56.

[13]张新芝,何艳梅,刘志晶.中西部地区职业技术人才供需调查[J].职业技术教育,2016(15):65-70.