新型工业化影响下的专业教育与职业资格教育

赵景波 朱敬旭辉

摘 要:从现实新型工业化发展需求出发,在传统的本科专业教育模式上融合了新型职业资格教育模式,立足于民族复兴的应用型、创新型技术人才培养,针对自动化专业人才培养模式进行创新性研究,利用“互联网+”、“职业化+”、“创新创业+”的“3+”发展思想深入探索出了符合新时代下自动化本科专业教育与职业资格教育的长效对接机制,满足了我国经济市场对工程技术人才的需要,有利于实际工程职业队伍的科学化建设和发展。

关键词:新型工业化;新时代;自动化专业;职业资格教育;3+

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)16-0078-04

Abstract: Starting from the demand of the new type of industrial development, a new type of vocational qualification education model, based on the application of national rejuvenation and the cultivation of innovative technology talents, is integrated in the traditional education model of the undergraduate course, and the innovative research is carried out aiming at the personnel training mode of the automation specialty, With the "3 +" of the "Internet +", the "Professionalization +" and the "Innovation and start-up +", the long-term docking mechanism of the professional education and the professional qualification education of the automatic undergraduate under the new age is deeply explored, and the needs of the economic market of the Chinese economy on the engineering technical personnel are met, It is beneficial to the scientific construction and development of the actual engineering professional team.

Keywords: new industrialization; new era; automation major; vocational qualification education; 3+

当前,伴随着新型工业化的日新月异,国内外经济形势持续发生深刻变化,人才培养发展所面临的机遇与挑战前所未有,为了能够把握战略机遇的丰富内涵,积极应对复杂严峻的困难挑战,在新一轮转型发展中赢得先机和主动[1],人才的专业性培养应该充分结合社会职业发展需要,实现专业教育与职业教育的有机联动。

一、专业教育与职业资格教育的发展

在新型工业化下,新旧动能转换成为世界经济复苏繁荣的关键,全球金融危机爆发以来,促使世界经济进入了长周期深度调整阶段[2]。同时,创新正成为全球经济增长的新引擎,新一轮科技革命和产业变革加速孕育,特别是信息技术、生物技术、制造技术、新材料技术、新能源技术等广泛渗透到各领域,正在引发国际产业分工深刻变化,重塑世界经济格局[1]。主要发达国家和新兴经济体纷纷调整发展战略,而各种专业人才的培养成为发展计划化的重中之重,如何实现专业教育培养的新型职业化发展,抢占发展制高点,成为了现实教育背景下的燃眉之急。

教育界关于专业教育的定义是:主要面向特定的职业领域,培养从事特定职业领域岗位实际工作的应用型专门人才,侧重于实践应用能力培养的教育手段[3]。而对于社会职业资格认证,主要是指获得一些特定职位的必要能力要求条件。两者之间有机联系,相互影响。面对新时代下的专业教育与资格认证发展的新思路,促进我国专业学位教育与职业资格认证之间的有机衔接,有利于实现我国教育与经济的双赢[4]。

二、现实专业教育的问题分析

(一)院校教学传统,学习缺乏活力

在现实的教学中,以教师为主导的传统专业教学模式较为单一,大多数进行填鸭式的教育。教师注重的是“教”,而不是如何使学生“学”,教学内容过于理论化。高校教师在课堂上更多的是“自说自话”,对于学生的反应不重视,教师与学生之间互动匮乏,造成了师生的相互不了解。学生的主观能动性没有得到充分调动,只是被动地学习老师所传授的知识,使得学生的学习过程中缺乏思考丧失学习兴趣。新时代下,学生思维新潮,接受新事物的能力强,乐于追求形个性,对于传统的“重理论、轻实践”的课堂教学方式提出了挑战。而对于电脑、手机、软件信息网络的喜欢日益加强,“网络一族”、“低头一族”充斥着校园,造成了学生参与课堂和社团活动积极性大打折扣的问题。所以充分挖掘网络信息手段,综合运用“互联网+”形成360°全方位的学习机制,实现学生专业教育与职业教育的交融,提升学生学习实践的获得感。

(二)校企缺少协调,参与度低

高校教师的主要任务之一就是培养适合社会职业化发展的专业性人才,然而高校引進的教师大多为硕士或博士,毕业后就直接走向讲台进行课程知识传授。这些教师大部分是研究型的人才,缺少参加相关技能的培训和工程现场实践的经历,工程项目开发的经验也较为匮乏,这就造成了老师不能够对学生的工程实践能力方面形成有效的指导,所以讲课内容自然就侧重于理论知识的传授,而这种长时间枯燥的基础理论学习又进一步使学生学习兴趣丧失[5],彻底摧毁学生的创新意识和能力。多数院校与企业的合作的停留在学生由院校培养毕业走出,走进各企业进行实习就业,这种简单的校企合作方式,使得企业不能够很好地对于专业人才培养任务的制定、选择以及课程教学大纲等学生教育培养的方案进行合理规划,院校培养出来的学生并不能很好地符合企业要求的职业认证资格,造成了校企合作的对接不畅。国家虽然加强了校企合作机制的建设,但是由于各企业不同的产业背景和基础规模,导致了校企合作机制无法协调发展,无法实现校企合作的长效发展。所以借鉴国际上工程教育领域的GDIO理念,实现构建“职业化+”的校企协同发展实践方案,促进企业和院校人才建设的时效发展。

(三)社会创新发展,视野开阔

新技术异军突起、新产业培育壮大、新模式蓬勃涌现,全社会坚持新发展理念,以新技术、新产业、新业态、新模式为核心,以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑,促进了产业智慧化和跨界融合化,加快了建设现代化工业经济体系。在我国社会形成了创新创业的职业发展局面的同时,对我国各个行业的专业人才培养也提出了更高层次的双创要求。所以新形势下,我们要全力锻造“创新创业+”的职业化智慧融合培养体系,紧跟社会发展步伐,拓展专业人才培养的职业资格视野。

三、专业教育与职业资格教育对接策略

(一)整合资源,“互联网+”

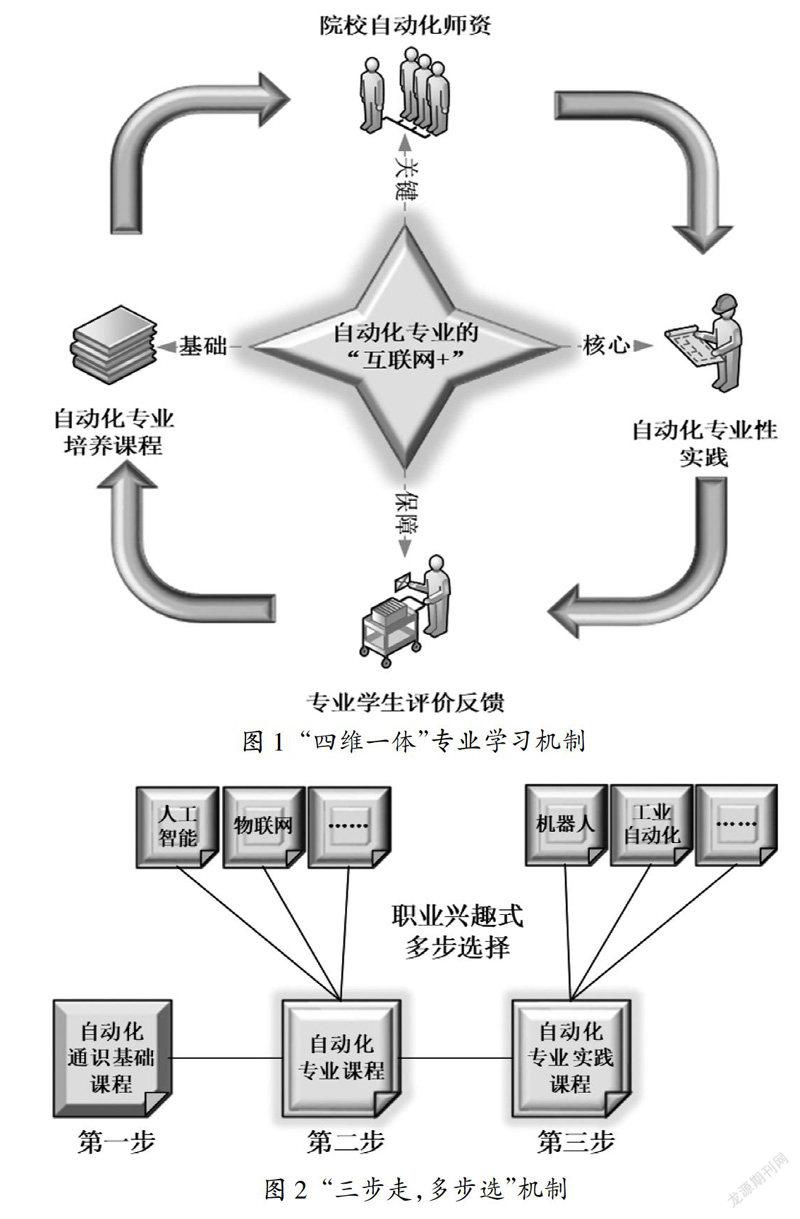

新技术,新思路,师生联动,“互联网+”。整合调动院校自动化专业培养资源,构建以符合自动化职业资格认证的互联网线上、线下开放培育理念。“互联网+”理念是以自动化专业的“互联网+”为中心,以院校自动化师资作为关键支撑,以自动化专业性实践打造培养核心,以专业学生评价反馈实现培养保障的“四维一体”专业学习机制(图1),综合运用互联网信息渠道,培养出新时代背景下的自动化专业技术人才。

1. 课程面向职业多样化,有个性有选择

针对现在学生思维灵活、个性突出的特点,自动化专业课程的设置应该更为注重学生的职业选择空间,为学生营造良好的职业知识学习氛围,同时实现多种职业资格能力的培养。自动化课程培养采用“三步走,多步选”的机制(图2):以自动化通识基础课程作为课程设置的第一步,实现学生基础素养的培养;以自动化专业课程作为课程设置的第二步,实现学生专业素养的培养;以自动化专业实践课程作为课程设置的第三步,实现学生职业资格认证的基础素质与专业素质的融合;多步选是在第二步和第三步中,设置多种针对学生个性化职业资格能力的课程,注重早期培养学生的职业方向意识,实现自身从事于人工智能、大数据、物联网等多种职业资格能力的认证。

自动化专业课程设置的“三步走,多步选”机制,在具体实施过程中,综合运用“微”平台公众号、院校教务平台等网络渠道,实现兴趣式选择学习、零碎化时间的专业学习,加强师生的专业学习热情,提高学生专业课程学习的积极性。

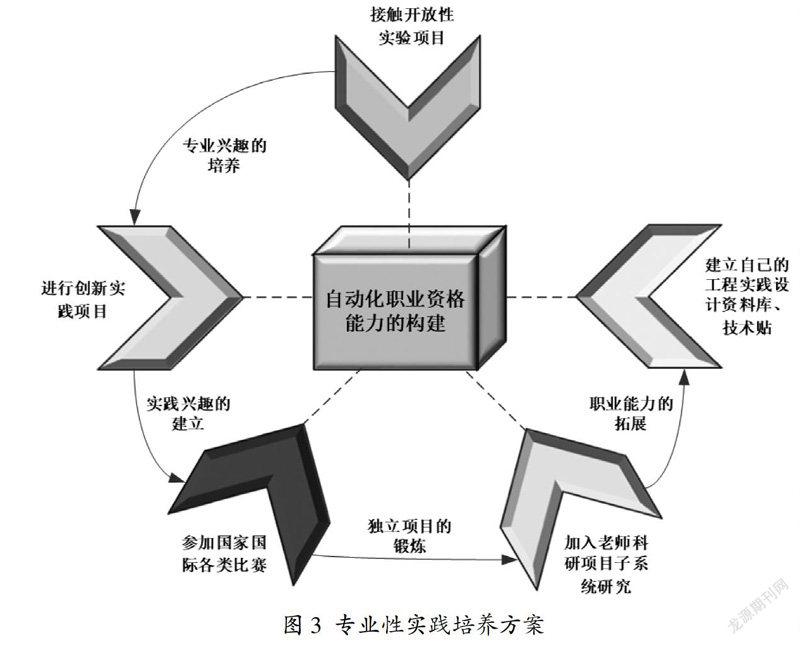

2. 增强专业性实践,兴趣与职业资格挂钩

院校在传统理论课程教育的构架上,必须深化学生实践能力培养,合理设计专业性实践培养方案(图3),利用互联网渠道的便利性,定期向学生推送各种开放实验和专业性比赛的实践信息,并提供网络实践报名渠道,利用学生专业实践的兴趣性,实现专业兴趣与职业资格的双挂钩。不断加强学生的专业实践应用能力和科技创新意识,从而提升学生的职业能力培养目标。

3. 落实学生评价反馈,充分优化职业资格培养

细致量化培养体系评价,利用教务系统进行学期质量反馈,每月开展“微”平台学生评价通道,为师生搭建相互的评价交流途径,不断优化改进“互联网+”的职业资格培养思路。利用互联网优势加强学生实习实训环节遵章守纪等实时考核和信息采集,适当加入实践活动的考核内容,激发学生的参与积极性。

学生是职业资格能力的培养主体,落实学生评价反馈意见,重视学生老师的双向沟通交流机制,既有利于推进院校学生培养工作的长远发展,又是对学生自身职业资格能力获得的重要保障。

(二)校企协同,“职业化+”

新时代下校企合作协同发展的建设,是促进院校学生专业教育与职业资格认证接轨,最为行之有效的形式和途径。而面对现行校企合作的所存在的种种问题,改变院校对学生单一的顶层培养目标设计,充分融合企业对于学生培养的意见想法,需要院校与企业双方共同参与到学生的培养过程中。我们只有切实促进校企合作的协同发展,才能够真正发挥校企合作对于学生职业资格培养的重要作用。“职业化+”作为调节实现校企协同发展的方案,针对学生培养的整个周期,包括了培养目标建立、协同招生方式、教学任务规划、课程方案设置、教学过程安排、长效机制建立、职业资格证书获取七个方面的内容。

1. 协同招生方式

院校充分利用自身的單独招生政策,与企业讨论商定招生考核的内容和形式,参与学生职业培养的源头把关工作,促进院校更为贴近实践的工程人才培养工作。学生在院校和企业共同认可的考核下走进校园,并于企业签订定向协议。

2. 培养目标建立

细化分工,院校负责人、学科带头人从自身教学经验和学生特点出发,企业相关专业高级工程师、工程师以实际工程实践经验、行业发展、职业需求为基础,两者共同建立学生的专业培养目标。

3. 教学任务规划

教学任务的规划必须在充分尊重专业人才培养的客观规律基础上,合理融入职业化实践发展的需求。大体上规划为“职业化基础学习、职业化专业学习、职业化实践学习、职业化能力强化学习”四个阶段的教学任务培养层次。

4. 长效机制建立

为了建立“职业化+”校企合作长效机制,针对“职业化+”院校必须制定较为健全的学分制度、管理办法以及相应的弹性毕业方案。积极落实“职业化+”校企协同发展方案,使其落地生根、茁壮成长。

5. 课程方案设置

在课程方案的设置上,有机融合企业的专业培养计划,适当加入行业能力的训练考核。为有效对接企业生产实践,设置阶段性进行企业实践过程和企业职工培训的课程。吸收借鉴工程教育的CDIO理念,邀请企业参与课程教材编写,引入实践案例作为教学专业实例。

6. 培养周期安排

采用院校导师和企业导师的“双导师”制度,贯穿学生的整个培养周期。培养周期安排为三大过程:第一个过程为校内学习阶段,院校导师作为学生培养的主要指导力量;第二个过程为企业内实训阶段,企业导师作为该阶段的主要指导力量;第三个过程为企业实习定岗阶段,院校导师和企业导师分别进行远程知识交流和现场经验技术的指导。

7. 职业资格证书获取

合理分解职业技能证书考核内容,细化多重技能考核模块。院校和企业共同参与学生各模块的技能考核,并颁发互相认证的职业资格证书,建立多证互联互通的考核模式。

(三)职业潮流,“创新创业+”

新时代发展下,以新技术、新产能、跨产业、智慧融合为代表的创新创业潮流成为了职业化能力发展的风向标。社会市场对院校专业人才培养的创新创业素养要求逐步加强,面对双创经济背景专业性人才培养的创新精神和创业意识,成为了院校职业资格教育的重要新内涵。院校应该抢抓职业发展新潮流,从自身双创培养管理和双创培养平台建设上,不断发力,全力锻造“创新创业+”的职业化智慧融合培养体系。

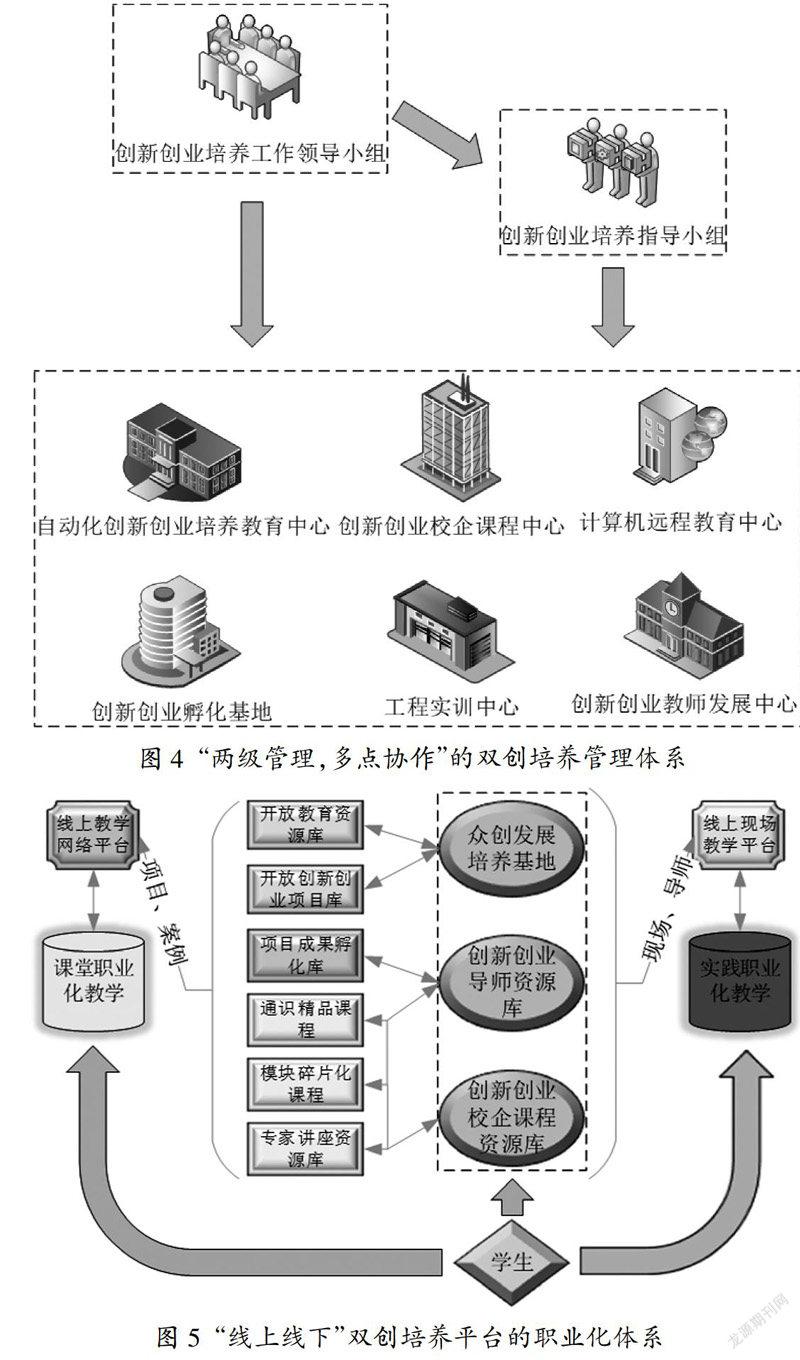

1. 构筑“两级管理,多点协作”的双创培养管理体系

“两级管理”中,院校负责人作为双创培养管理体系的总抓手,担任创新创业培养工作领导小组组长,充分发挥领导协调全局的培养管理能力。院校教务处、学工处、就业指导办公室共同参与成立创新创业培养指导小组,负责具体的双创培养管理工作。在“多点协作”,自动化系负责人领导教研室,成立自动化创新创业培养教育中心,并与计算机远程教育中心、创新创业教师发展中心、创新创业校企课程中心、工程实训中心、创新创业孵化基地共同完成双创培养管理的多方位协同工作。通过“两级管理,多点协作”的双创培养管理体系的建设(图4),为“创新创业+”的职业化智慧融合培养体系的提供强有力的保障基础。

2. 建设“线上线下”双创培养平台的职业化体系

院校搭建双创培养平台,要紧抓时代创新创业导向,结合自身专业教育培养理念,不断将创新精神和创业意识,融入到专业人才培养的职业化实践体系中。院校充分整合课程、导师资源,联合企业,调动院校各部门,集中力量打造互联网线下的“共建、共享、共融”的众创发展培养基地、创新创业导师资源库、创新创业校企课程资源库。

利用众创发展培养基地、创新创业导师资源库、创新创业校企课程资源库,分别构建互联网线上的开放教育资源库、开放创新创业项目库、项目成果孵化库、通识精品课程、模块碎片化课程、专家讲座资源库。通过互联网信息渠道相互联通,在课堂职业化教学中,便于随时使用“线上”资源,实现双创项目走进课堂教学。而在实践职业化教学中,可以随时连接“线下”平台,实现双创现场与实践教学的对接。同时,“线上”和“线下”双创平台通过互联实现共促共进,共同构建课堂内外影响学生成长的“线上线下”双创培养平台的职业化体系(图5)。

四、结束语

在新时代社会职业发展深刻变革的今天,我国经济市场在“一带一路”等重大经济政策的影响下,必将产生巨大变化,新型工业化的发展内涵也将不断更新,以新型人才培养为目标的高校教育改革工作將不断加快,培养应用型、创新型高素质职业人才为目的的工程教育理念也将不断丰富。因此,我们适时探讨了“院校专业教育与职业资格教育”的对接问题,既是直面变革促进高校人才培养的良性发展,又是为国家建设、院校建设所做出的不懈努力,更是教育者的使命和担当。所以,研究具有重要的现实意义,院校推广价值潜力巨大。

参考文献:

[1]山东省新旧动能转换重大工程实施规划发布(全文)[EB/OL].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1593069833168298303&wfr=spider&for=pc.

[2]汤毅.新旧动能转换大趋势 钢铁转型发展大举措[J].冶金经济与管理,2018(03):1.

[3]李向东,李如东.职业教育与地方经济协同发展的人才培养模式研究[J].产业与科技论坛,2014,13(13):160-161.

[4]李炜.加快推进专业学位教育与职业资格认证的有机衔接[J].教育教学论坛,2013(51):1-2.

[5]穆静强.CDIO工程教育模式中教师的定位与转变[J].佳木斯职业学院学报,2015(07):243.