创新氛围与企业创新能力

石惠敏 李强

【摘要】采用2010~2015年上市公司数据,以企业周边高校特征作为创新氛围的代理变量,实证检验创新氛围对企业创新能力的影响。研究发现:创新氛围与企业创新能力显著正相关,表现为企业周边高校数量越多、质量越高,则企业创新产出越多、创新效率越高,而且创新氛围的这种积极作用在国有企业、高新技术企业更加明显。此外,在知识产权保护水平较低的地区,创新氛围对企业创新能力的促进作用更显著,表明创新氛围能够在一定程度上弥补正式制度的不足。

【关键词】创新氛围;企业创新能力;高校特征;研发投入;知识产权保护

【中图分类号】F272.3 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2019)06-0125-11

一、引言

近年来,我国企业创新能力不断提高,但表现出显著的地区差异。根据2017年《中国企业创新能力百千万排行榜》,我国高新技术企业创新能力前1000强主要集中于广东、北京、江苏、上海和浙江,这五个地区的企业占到了前1000强的64.4%,而西部地区的甘肃、内蒙古和新疆合计占比仅为0.5%。

企业创新能力存在地区差异的原因可能包括两方面:一是创新主体即企业自身存在差异;二是创新外部环境存在差异。已有研究发现,企业所在地区的知识产权保护水平、文化等会对其创新产生重要影响[1,2]。当前,我国正在积极推动“大众创业、万众创新”,营造鼓励产学研合作、协同创新的良好氛围。那么,作为外部环境的构成要素之一,创新氛围是否会影响企业创新能力?从理论上而言,一定产业区域具有空间接近和文化同质性,一方面在区域内能够形成共有知识和相互信任[3],另一方面特定的氛围会促进技术的扩散、转移,加强知识的正外部性和组织学习[4,5],从而对产业区域内微观企业的创新能力产生影响。但在实证方面,直接检验创新氛围对企业创新能力的影响的文献还很少。究其原因,可能是由于对创新氛围的量化较为困难。已有研究通常采用员工调查数据衡量企业的创新氛围[6],但该种衡量方式仅仅着眼于企业内部,对外部的创新氛围无法准确度量,且调查数据往往受制于被试者的诚实回答,具有数据量小、实施成本高的局限性[7]。

值得注意的是,高校的知识溢出对企业创新至关重要,且知识溢出效应存在本地化特征[8],企业也倾向于与地理位置临近的主体开展产学研合作[5,9]。通过产学研合作,高校可以帮助企业了解科技前沿、提供解决方法以及长期合作的高素质人才等[10,11]。我国于1992年提出“产学研联合开发工程”,此后一系列国家政策的颁布旨在将大学科研机构的优势创新资源引入产业系统,提高企业自主创新能力[12]。高校作为区域创新的主要知识源,体现了企业开展地理位置临近产学研合作的可能性[13],也塑造了区域内“鼓励创新”的氛围。因此,从某种程度上而言,企业所在地的高校特征可以较好地反映其外部创新氛围。

基于此,本文选择我国A股上市公司2010~2015年数据为样本,以企业周边高校特征衡量创新氛围,实证检验创新氛围对企业创新能力的影响。研究发现,创新氛围与企业创新能力显著正相关,表现为企业周边高校数量越多、质量越高,则企业创新产出越多、创新效率越高,而且创新氛围的这种积极作用在国有企业、高新技术企业中更加明显。此外,在知识产权保护水平较低的地区,创新氛围对企业创新能力的促进作用更加显著,表明创新氛围能够在一定程度上弥补正式制度的不足。

本文的贡献主要体现在以下方面:①创新氛围的衡量。借鉴Acs等[14]对高校知识溢出范围的测度,本文采用企业注册地周边100千米内高校的数量和质量衡量企业外部的创新氛围,并扩大到200千米进行稳健性检验。这种方法避免了已有研究主要采用问卷调查方式所存在的主观性和样本量小、实施成本高等不足。②从非正式制度角度丰富了企业创新能力影响因素的研究文献。相比已有研究侧重于讨论知识产权保护、财税政策、产业政策等正式制度[1,15],以及文化多样性、宗教文化[2,16]等非正式制度,本文着眼于创新氛围,结合我国产学研政策导向研究周边高校特征对企业创新能力的影响,并考虑非正式制度与正式制度的综合效应,是对企业创新能力影响因素研究的有益补充。

二、理论分析及假设提出

(一)创新氛围对企业创新能力的影响

创新不仅仅是企业内部活动的结果,同时也是外部因素综合作用的结果[2]。创新氛围作为外部知识、理念、价值观等一系列因素的综合,可以从创新意愿和创新资源两方面影响企业创新能力。

1.良好的创新氛围有助于提高企业创新意愿。创新活动是一个不确定性高、回报周期长、风险大,而且失敗率很高的复杂过程[17]。高管出于风险规避和对自身利益的考虑,倾向于放弃风险较高的研发投资项目[18],导致企业创新意愿下降。但在一个拥有良好创新文化的地区,企业倾向于选择创新战略,投资者和监管层对于创新失败的包容程度也更高,此时,企业高管更有积极性开展创新活动[19]。而且,在开放式创新的背景下,良好的创新氛围意味着企业拥有更多协同创新的机会。研究表明,外部合作研发会产生1+1>2的协同效应,有助于降低企业创新失败的可能性[20,21],从而提升企业开展创新活动的积极性。

2.良好的创新氛围有助于企业获取创新资源。企业的研发创新活动是否成功在很大程度上依赖于企业能否获得充足的财力和人力,即外部融资和研发人员[22,23]。具体而言,创新氛围有助于缓解企业创新的融资约束以及提升企业的人力资本水平:

第一,在创新氛围好的地区,企业更有可能获得创新所需的资金。Hall等[24]指出,鉴于创新项目的长期性和高风险,处于信息劣势的外部人难以评估企业创新活动的优劣,进而导致企业外部融资成本增加,融资金额受限,引发企业创新投入不足的问题。相较而言,良好的创新氛围所带来的协同创新有助于降低企业创新失败的可能性[21]。产学研协同创新的开展本身具有“专家效应”和“声誉效应”,可以有效对外传递信号,降低资金所有者对企业创新风险的负面预期,从而使其更有意愿进行资金投入。而且,结合我国产学研合作背景,协同创新活动本身也受到政府支持,有助于企业获取政府创新补助,进一步缓解企业创新面临的融资约束[25]。

第二,在创新氛围好的地区,企业创新受到的人力资源限制较少。若所在地区创新氛围良好,企业研发人员对于创新的积极性更高,企业也会更有意识地将人力资源向研发部门倾斜,有助于提升对科研人员的激励以及其在企业中的人力占比,从而提升企业创新能力。此外,创新氛围好的地区能够提供更多的协同创新机会,其可以作为一种关系投资为企业积累关系资本提供机会[26]。一方面,合作创新为企业技术人才储备提供了关键支撑,使企业更容易获得高素质的人力资源和科技人才[27];另一方面,合作创新也增加了不同层面R&D人员的交流,如个人间的自由结合、校企间的战略结合等正式与非正式的沟通机制,为企业打通持续接触新兴技术的渠道以及增加企业获得知识的机会[28]。

综上,良好的创新氛围可以提高企业创新意愿和改善企业创新资源(财务资源和人力资源),进而提升企业创新能力。基于此,提出如下假设:

H1:创新氛围与企业创新能力正相关。

(二)正式制度对创新氛围与企业创新能力关系的影响

创新氛围作为一种非正式制度,其与企业创新能力的关系不可避免地会受到企业所面对的正式制度的影响。其中,最重要的正式制度是企业所在地的知识产权保护制度。我国各地区间知识产权保护水平存在较大差异[29],由于研发投资存在外部性,政府对于企业知识产权的保护程度决定了企业开展创新活动的积极性和效率[30]。相关研究发现,正式制度与非正式制度的关系较为复杂,二者既可能互补,也可能相互替代[31]。本文认为,创新氛围与知识产权保护制度在影响企业创新能力方面也可能存在这两种情况:

1.互补关系,即在知识产权保护较好的地区,创新氛围对企业创新能力的促进作用更显著。①知识产权保护水平的提高可以减少研发的外部性,从而提升企业的创新意愿[30]。在知识产权保护更好的地区,企业研发的“被模仿风险”和“侵权风险”得到有效控制,此时创新氛围能更好地促进企业创新意愿的提升。②当企业外部知识产权保护制度较为完善时,企业创新面临的融资约束能够得到有效缓解,企业的创新资金较为充裕,更有可能参与协同创新[32],此时创新氛围带来的资源效应能更好地发挥作用。

2.替代关系,即在知识产权保护较差的地区,创新氛围对企业创新能力的促进作用更显著。①若企业所在地区的知识产权保护较差,创新成果收益上的非独占性和消费上的非排他性使得企业创新的预期收益下降,致使企业创新的激励不足和风险进一步加大[33],企业倾向于与外部组织开展合作创新以规避技术溢出风险、缩短创新周期[34]。在此情形下,校企合作更有助于降低企业的创新风险,创新氛围发挥了更强的边际作用。②在知识产权保护较差的地区,由于研发活动的信息不对称,外部投资者对于企业创新风险的预期会进一步加大,导致企业面临更为严重的融资约束[30]。此时,开展产学研合作的主体的“声誉效应”和“专家效应”可以对外传递“利好信号”,有效降低外部投资者对企业创新活动的风险预期,缓解企业创新面临的外部融资约束。由此,创新氛围可以更好地发挥信号传递的作用,提升企业创新能力。

可见,在提升企业创新能力的过程中,正式制度(知识产权保护)与非正式制度(创新氛围)之间的关系并不是确定的。由此,本文提出对立假设H2a和H2b:

H2a:在知识产权保护较好的地区,创新氛围与企业创新能力的正相关性更显著。

H2b在知识产权保护较差的地区,创新氛围与企业创新能力的正相关性更显著。

三、研究设计

(一)样本选取与数据来源

我国从2007年开始要求上市公司披露研发投入(R&D)信息[35],但仍有大量企业存在未披露或披露不充分的情况。本文对我国主板上市公司研发投入数据进行整理发现,2007~2009年分别只有117、101、115家公司进行了详细披露,此后自2010年才开始显著增多。由于本文拟采用面板数据进行实证分析,同时考虑到研发产出的延滞性,故以2010~2015年沪、深A股上市公司为样本。初始样本为922家,并进行以下筛选:剔除样本期间内未连续进行研发投入信息披露的样本;剔除被ST、ST等以及财务指标存在异常的样本;剔除金融类上市公司;剔除变量数据存在缺失的样本。最终,获得了534家样本公司2010~2015年的平衡面板数据。

本文的数据来源如下:企业专利信息来自于国家知识产权专利局(CSIPO)数据库,由笔者手工整理;企业R&D投入、技术人员数据来自于CSMAR数据库和WIND數据库,并辅以手工年报整理;企业周边高校特征数据来自于手工整理;知识产权保护数据来自于王小鲁等[36]发布的《中国分省份市场化指数报告(2016)》;其余数据均来自于CSMAR和CCER数据库。为避免极端值的影响,对主要连续变量进行首尾各1%的Winsorize处理。

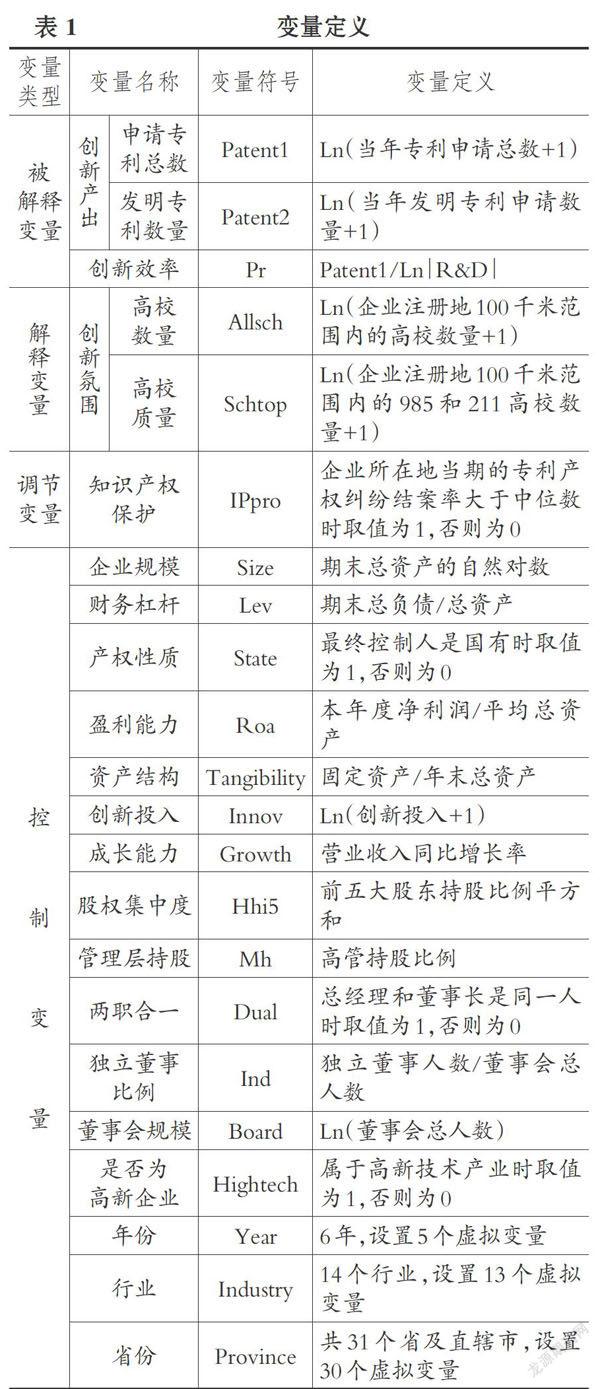

(二)变量定义

1.被解释变量:企业创新能力(Patent1、Patent2和Pr)。已有文献主要采用四种方式衡量企业创新能力:研发投入,专利申请或授权量,新产品销售收入,创新效率[15.37-39]。由于新产品销售收入数据较难获得[40],而研发投入不仅包括资金投入,还包括实物投入、人力资本投入等,只考虑资金投入不够全面[41],故本文从两方面衡量企业创新能力——创新产出与创新效率。借鉴已有文献[42],采用专利数量衡量企业的创新产出,并将创新投入作为控制变量。专利申请数量相比于授权数量更能刻画创新的产出时间[43],因此本文采用专利的申请数量衡量企业专利产出,并用授权数量进行稳健性检验。我国的专利可以分为三类,发明专利、实用新型专利、外观设计专利,其中发明专利被认为获得难度较大、技术要求较高,更能代表企业的创新能力[42]。因此,借鉴黎文靖、郑曼妮[15]的研究,以专利申请总数加1的自然对数(Patent1)、发明专利申请数量加1的自然对数Patent2)分别衡量企业创新产出。对创新效率的衡量则借鉴冯根福等[39]的研究,以专利申请数量与研发投入绝对值的自然对数的比值衡量企业创新效率(Pr)。

2.解释变量:创新氛围(Allsch和Schtop)。参考Acs等[14]的研究,本文将企业周边的高校范围锁定为100千米,并采用200千米作为稳健性检验的范围。借鉴陈冬华等[7],采用爬虫(Python)技术和高德地图的接口分别锁定企业注册地和高校所在地的经纬度,将数据导入Arcmap地理信息系统以企业注册地为圆心,以100千米为半径,查找匹配的高校数量。采用注册地而非企业经营地的原因是,注册地一般代表企业总部,总部往往与其核心业务活动临近,涉及R&D支出的决策通常在总部进行[16]。此外,对于高校的认定,采用教育部2017年统计的全国普通高等学校名单,共计2631所(含独立学院265所)。为了保证回归结果的可读性,采取与创新产出相似的处理方式,用企业注册地100千米内高校数量加1取自然对数、企业注册地100千米内985和211高校数量加1取自然对数分别作为创新氛围的代理变量(Allsch和Schtop),前者代表高校数量,后者代表高校质量。

3.调节变量:知识产权保护(IPpro)。吴超鹏、唐药[30]研究指出,我国各省在知识产权保护水平上的差异主要是在法律法规的执行方面,而非法律条文方面。因此,本文借鉴Shen[44]、史宇鹏和顾全林[29]的研究,采用专利纠纷结案率衡量一个地区的专利管理机构对于侵权案件的查处力度。该指标的数值越大,代表该地区知识产权保护水平越高。此外,王小鲁等[36]评价并发布的各省份“政府执法力度”指数可以与专利纠纷结案率相互印证来衡量知识产权保护水平,本文采用此种衡量方式进行稳健性检验。

4.控制变量。借鉴余明桂等[42]、Binay和Anup [16]等的研究,选取企业规模、财务杠杆、产权性质、盈利能力、资产结构、创新投入、成长能力、股权集中度、管理层持股、两职合一、独立董事比例、董事会规模和是否为高新企业等作为控制变量。另外,还控制了年份、行业和省份变量。变量定义具体见表1。

(三)模型构建

由于企业研发创新到专利申请存在一定时滞,借鉴已有研究将解释变量滞后一期处理。为了检验创新氛围与企业创新能力的关系(H1),构建模型(1):

Patent=α+βSch+βSize+βLev+βState+βRoa+βTangibility+βInnav+βGrowth+βHhi5+βDual+βInd+βBoard+βHightech+βMh+β∑Year+β∑Industry+β∑Province+ε(1)

為了检验知识产权保护对创新氛围与企业创新能力关系的调节作用(H2),在模型(1)的基础上构建模型(2):

Patent=α+βSch+βIPpro+βIPpro×Sch+βSize+βLev+βState+βRoa+βTangibility+βInnov+βGrowth+βHhi5+βDual+βInd+βBoard+βHightech+βMh+β∑Year+β∑Industry+ε(2)

其中:Patent表示企业创新能力,回归时分别代入Patent1、Patent2和Pr;Sch代表高校特征,回归时分别采用高校数量(Allsch)和高校质量(Schtop)作为替代变量;IPpro代表企业注册地的知识产权保护程度,由于该变量是基于企业所在省份的评价指标,与省份的固定效应存在多重共线性,因此在模型(2)中去掉了省份的固定效应。

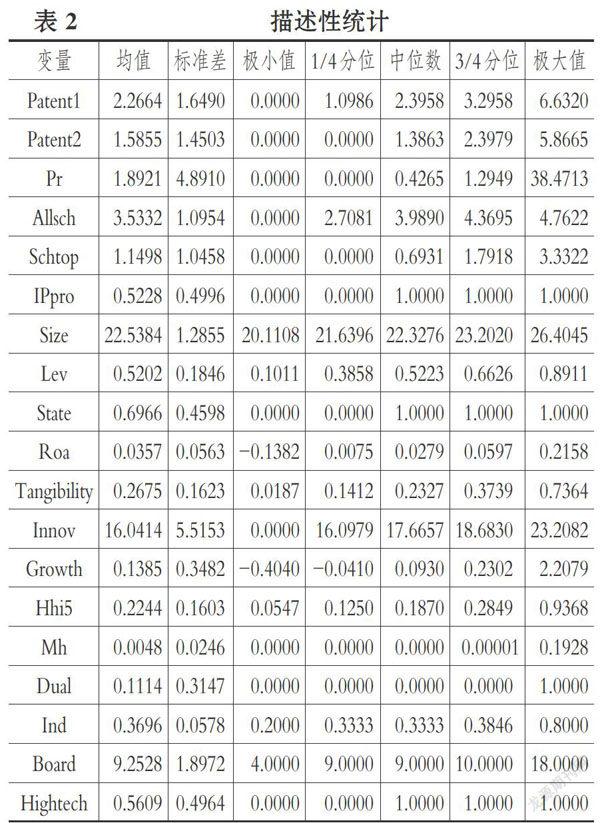

(四)描述性统计

表2列示了主要变量的描述性统计特征。

由表2可知,申请专利总数(Patent1)的极小值为0,极大值为6.632,标准差为1.6490,表明不同企业的创新产出存在着较大的差异。发明专利数量(Patent2)的分布与申请专利总数(Patent1)类似。创新效率(Pr)的标准差较大,且极小值和极大值之间差距较大。另外,分别采用高校数量(Allsch)以及高校质量(Schtop)衡量创新氛围,其极小值均为0,极大值分别为4.7622和3.3322,表明企业周边的高校分布存在明显差异。地区知识产权保护(IPpro)依据中位数进行了分组,可以看出分组样本较为均衡。其余变量的描述性统计结果均在正常范围之内。

四、实证分析

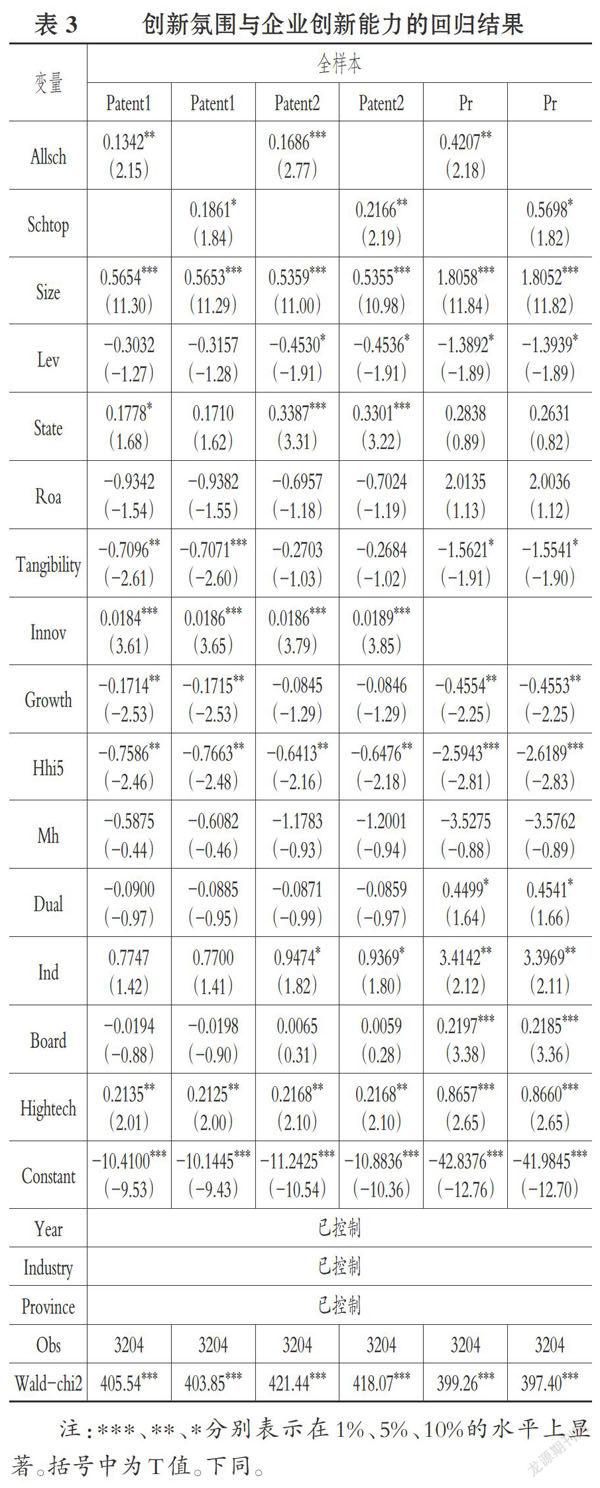

(一)创新氛围与企业创新能力的回归分析

由于被解释变量企业创新能力(Patent1、Patent2和Pr)的取值均为非负,且在0处存在左归并,因此采用面板数据的Tobit回归方法。回归结果见表3,根据被解释变量(Patent1、Patent2、Pr)和解释变量(Allsch、Schtop)的不同衡量方式,分为6列列示。

由表3可知,不论是采用申请专利总数(Patent1)、发明专利数量(Patent2)还是创新效率(Pr)来衡量企业创新能力,创新氛围(Allsch、Schtop)的回归系数均显著为正。表明在其他因素相同的情况下,企业注册地创新氛围越好,企业创新的数量、质量和效率越有优异的表现,创新氛围对企业创新能力产生了显著的积极影响,H1得到支持。从控制变量的回归结果来看,规模较大企业(Size)、高新技术企业(Hightech)的创新产出和效率较高,与已有研究的结论保持一致。

进一步,按照产权性质(State)、行业属性(Hightech)对样本进行分组。一般而言,国有企业掌握更多资源,产学研合作也多属于政府主导型,且相比于民营企业,国有企业创新意愿受资源的约束较少,也容易获得更多产学研合作机会,因此创新氛围更能发挥其积极作用;对于高新技术企业,技术创新是其核心竞争力,其自身创新意愿更强,也有更多资源进行创新[2]。

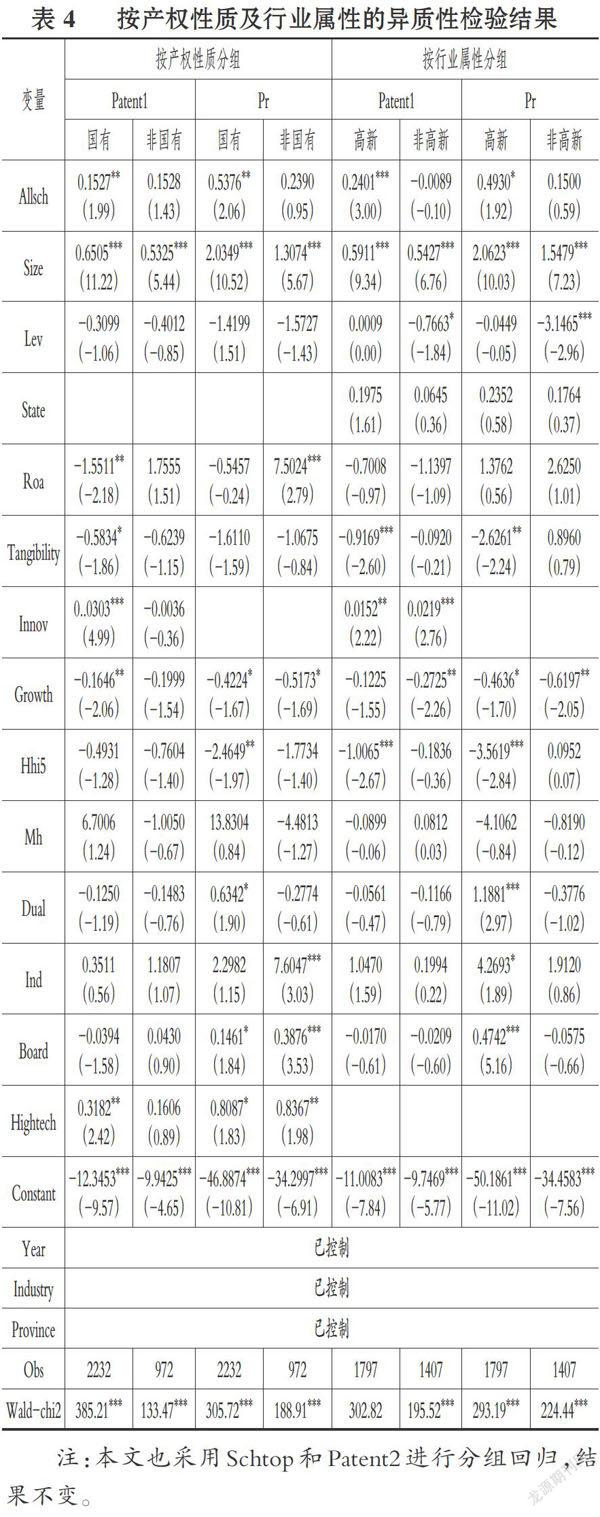

表4列示了采用企业注册地周边高校数量(A118c11)衡量的创新氛围与按照申请专利总数(Pat-entl)和创新效率(Pr)衡量的企业创新能力的分组回归结果(受篇幅所限,采用其他衡量方式的分组回归结果未予列示,但回归结果保持一致)。

由表4可以看出,创新氛围对企业创新能力的促进作用在国有企业、高新技术企业显著为正,而在非国有企业和非高新技术企业未通过显著性检验。这表明在提升企业创新能力方面,创新氛围存在一定的局限性,受企业产权性质、行业属性的制约。

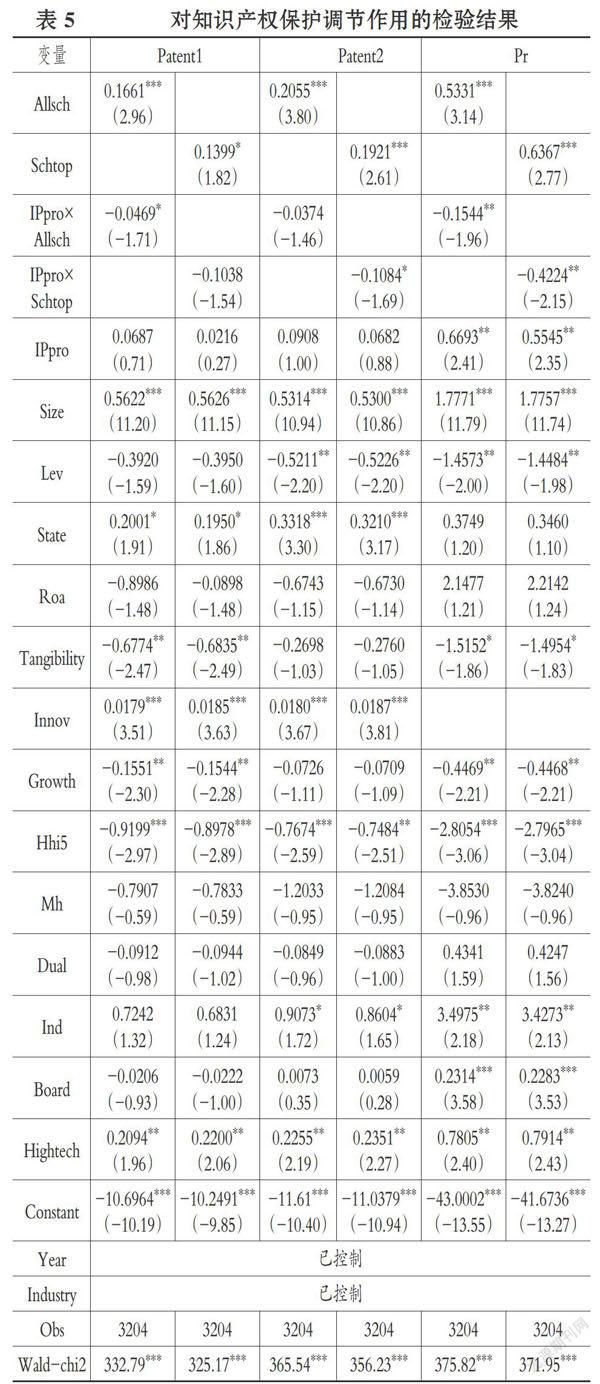

(二)正式制度的调节作用

表5列示了模型(2)的回归结果。由表5可以看出,创新氛围与企业创新能力显著正相关,H1再次得到支持。此外,对于创新效率(Pr),知识产权保护OPpro)与创新氛围(Allsch和Schtop)交乘项的回归系数均在5%的水平上显著为负;对于创新产出(Patent1、Patent2),知识产权保护与创新氛围交乘项的回归系数均部分显著为负。

总体而言,回归结果支持H2b,表明知识产權保护与创新氛围之间存在替代性,创新氛围对企业创新能力的促进作用在知识产权保护力度较弱的情况下更显著,即创新氛围能在一定程度上弥补正式制度的不足。其原因主要在于:产权保护制度的完善并非朝夕可就,出于宗教、文化及历史等原因我国并不能移植发达国家成熟的产权制度,在正式制度缺失的情况下,创新氛围长久以来扮演着弥补产权制度缺失的角色来促进创新,二者形成了一种替代性的关系。在产权制度不完善的地区,创新氛围能够更好地发挥其合作机制和声誉机制,这也较好地解释了我国在产权制度不完善的背景下仍取得了丰硕的创新成果。

(三)稳健性检验

1.内生性问题。本文的内生性问题主要存在于创新氛围与企业创新能力的自选择上,即创新能力强的企业在初始选址时就考虑到创新氛围,选择了注册在距离高校更近的地点。此外,企业创新能力受众多因素影响,无法在模型中全部进行控制。前文采用面板数据的回归方法尽可能控制了遗漏变量的内生性,并采用滞后一期的方式缓解了互为因果的内生性。但样本自选择的问题和遗漏变量问题仍有待进一步解决。

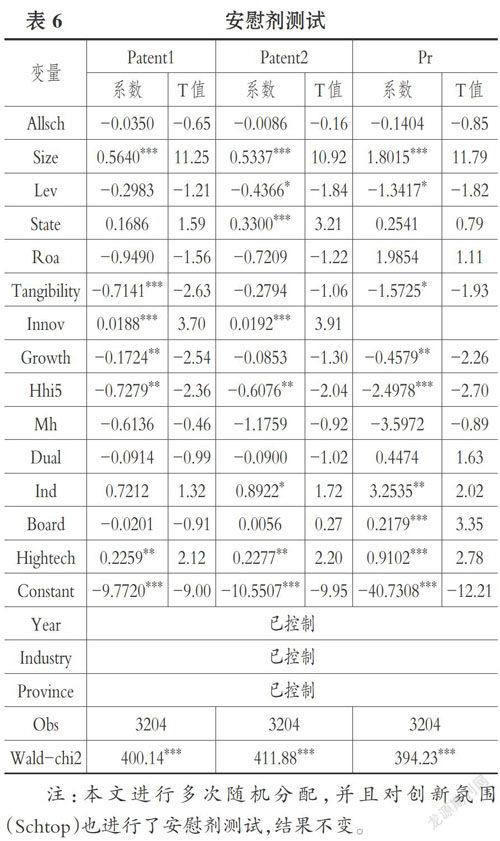

(1)遗漏变量问题:安慰剂测试。将企业所在地周边高校数量(Allsch)和高校质量(Schtop)在各企业间随机分配,随机分配后的企业周边高校特征无法准确衡量企业的外部创新氛围。利用随机分配后的样本重新进行回归,如果创新氛围与企业创新能力的正向关系依旧显著,那么可能是遗漏重要变量导致的伪相关。表6列示了对创新氛围(Allsch)进行随机排列后再次回归的结果,可以看出Allsch的回归系数不显著,表明遗漏变量问题并不会导致本文的核心结果发生变化。此外,也采用Schtop进行安慰剂测试,结果相似。

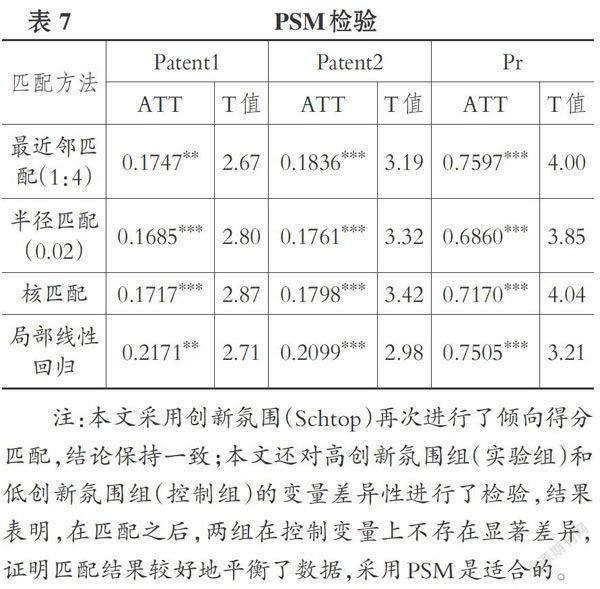

(2)样本选择偏误问题。对于回归中存在的样本选择偏误,本文采用倾向得分匹配法(PSM)加以解决。倾向得分匹配法以非线性高维度选择更精确的匹配对象,从而可以缓解样本的自选择问题。其思路是:首先,按照创新氛围高低将样本分为两组,即高创新氛围组和低创新氛围组;其次,将企业特征、治理结构、收益水平等多维度特征浓缩为一个概率值,寻找到与高创新氛围组(实验组)多维度特征类似的配对样本(控制组),比较两组的差异,即在控制其他两组特征的基础上,比较仅仅由创新氛围所带来的企业创新能力差异。在匹配前,本文对于两组样本进行了平衡性检验。检验结果表明,在匹配前,高创新氛围组(实验组)和低创新氛围组(控制组)在财务杠杆(Lev)、资产结构(Tangibility)、创新投入(Lnnov)、董事会规模(Board)和是否为高新企业(Hightech)等方面均存在着显著差异,但匹配后所有协变量的标准化偏差均小于10%,T检验结果不显著。这表明进行匹配后,匹配结果较好地平衡了数据,高创新氛围组和低创新氛围组企业特征差异得到较大程度的消除,在进行倾向得分匹配时仅会损失少量样本。表7列示了以高校数量(Allsch)衡量创新氛围,实验组和控制组经过PSM匹配后得出的不同创新氛围下企业创新能力的差异oATT均显著为正,表明创新氛围较高的公司其创新能力更强。按照最近邻匹配、半径匹配、核匹配和局部线性回归进行匹配后,其结果均是一致的。倾向得分匹配估计结果进一步验证了本文的结论。此外,本文也采用了高校质量(Schtop)衡量创新氛围进行PSM检验,结论保持不变。

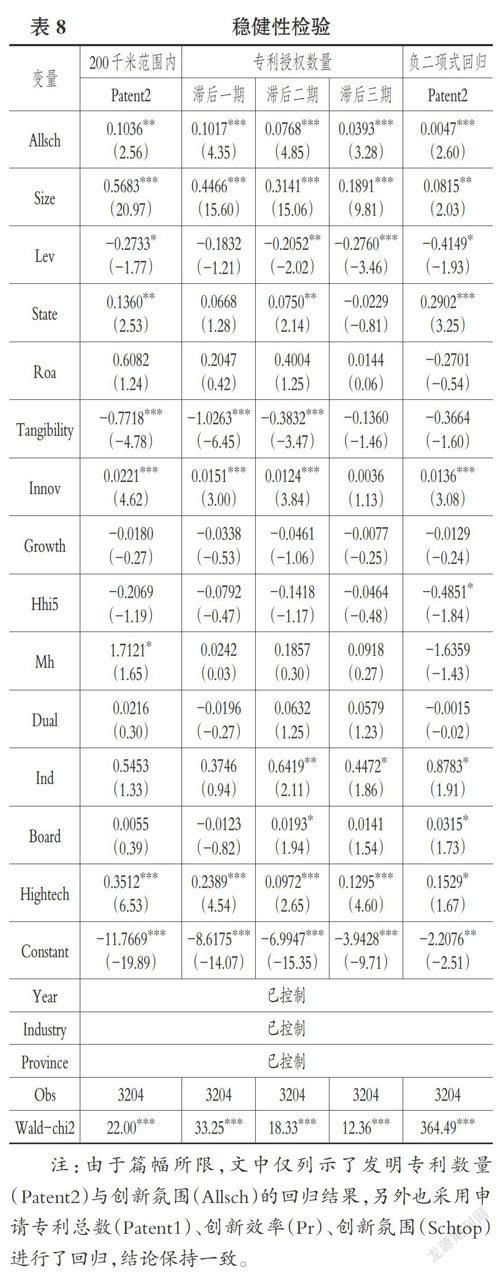

2.主要变量衡量问题和模型选择问题。模型选择和变量衡量对于研究结论有重要影响。本文分别更换了创新氛围与企业创新能力的衡量方法以及回归模型进行了稳健性检验:①采用注册地周边200千米内的高校特征作为创新氛围的替代变量。②借鉴杨道广等[35]的研究,分别采用滞后一期、二期、三期的专利授予数量来衡量企业的创新能力。同时将回归方式更换为常用的最小二乘法(OLS)。③由于企业的专利数据是计数变量,因此也适合采用泊松分布模型进行回归。统计检验显示被解释变量过度分散,通过Hausman检验,本文采用了负二项式回归的固定效应模型再次进行回归。④采用王小鲁等[36]的“政府执法水平”指数衡量企业所在地的知识产权保护水平,再次进行回归。

表8列示了更换解释变量、被解释变量及回归方法后,企业创新能力(Patent2)与创新氛围(Allsch)的回归结果,可以看出,创新氛围与企业创新能力显著正相关,支持前文的结论。本文也采用申请专利总数(Patent1)、创新效率(Pr)、创新氛围(Schtop)进行了回归,结论保持一致。

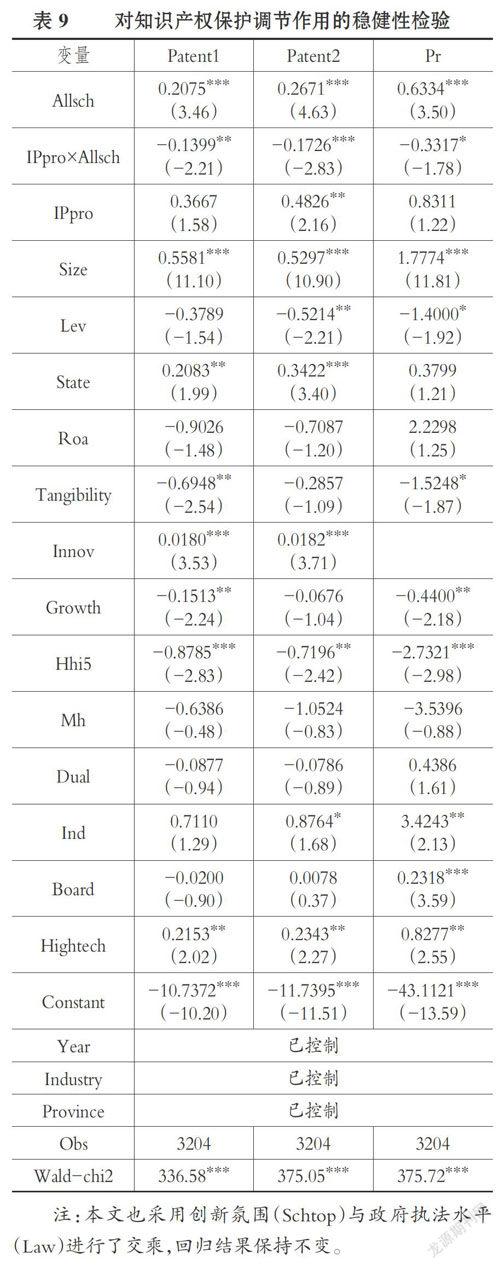

表9列示了采用“政府执法水平”衡量企业所在地的知识产权保护水平的回归结果,可以看出,正式制度知识产权保护水平(IPpro)与非正式制度创新氛围(Allsch)的替代关系仍然成立。

五、结论与启示

当前我国正在积极营造“大众创业、万众创新”的良好氛围,但不同地区的企业创新能力却存在显著差异。本文采用企业周边高校特征衡量创新氛围,实证检验了创新氛围与企业创新能力的关系并分析了其作用路径。研究发现:创新氛围与企业创新能力显著正相关,企业周边高校越多、质量越高,越有助于提升企业创新产出和创新效率,且这种积极作用在国有企业、高新技术企业中更为显著;创新氛围与企业创新能力的正向关系在知识产权保护较差的地区更为明显,良好的创新氛围有助于弥补我国当前知识产权保护存在的不足。本文从非正式制度角度拓展了文化与企业创新研究领域的相关研究,有助于更好地理解高校对企业创新的影响机理,对于推动我国产学研协同创新有较大的理论和现实意义。

本文的研究启示包括:①培养创新氛围应以发展高等教育为抓手。知识经济的两大支柱是人力资源和科技创新,二者均与高等教育密切相关。本文的研究表明,不论是高校的数量还是质量都对企业创新能力具有显著的提升作用。我国应不断优化高等教育结构,一方面强调高端“顶天”,推进研究型大学建设以提升前沿科技创新水平,另一方面强调应用“立地”,加强职业技术院校建设以培养技术型人才。②实行差别化的创新发展政策。创新增长的不平衡为落后地区带来了后发追赶优势,追赶潜力的实现依赖于外部知识溢出的获取。我国高等教育资源分布极不均衡,中西部省份缺乏优质科教资源,企业创新能力整体偏低。国家创新发展政策的制定应充分考虑这种不平衡,出台专门措施加强中西部地区的校企合作,充分发挥高等教育的知识溢出效应和人力资本效应。③从创新意愿和创新资源入手,优化创新氛围对企业创新能力的影响路径。在当前大力营造创新氛围的基础上,政府相关部门应进一步整合创新资源、保护创新成果、加强创新人才培养,注重市场化手段对于企业创新的支持,引导金融资源配置到创新活动。

主要参考文献:

[1]Mclean R.D.,Zhang T.,Zhao M..Why doesthe law matter? Investor protection and its effectson investment,finance and growth[J].The Journalof Finance,2012(1):313~350.

[2]潘越,肖金利,戴亦一.文化多样性与企业创新:基于方言视角的研究[J].金融研究,2017(10):146~161。

[3]韩宝龙,李琳,刘昱含.地理部近性对高新区创新绩效影响效应的实证研究[J].科技进步与对策,2010(17):40~43.

[4]Keld Laursen,Toke Reichstein,Ammon Salter.Exploring the effect of geographical proximity anduniversity quality on university-industry collabora-tion in the United Kingdom[J].Regional Studies,2011(4):507~523.

[5]曾德明,任浩,戴海聞等.组织部近和组织背景对组织合作创新地理距离的影响[J].管理科学,2014(4):12~22.

[6]顾远东,彭纪生.组织创新氛围对员工创新行为的影响:创新自我效能感的中介作用[J].南开管理评论,2010(1):30~41.

[7]陈冬华,胡晓莉,梁上坤.宗教传统与公司治理[J].经济研究,2013(9):71~84.

[8]Jaffe A.B二Real effects of academic research[J].American Economic Review,1989(5):957~970.

[9]Emilie-Pauline Gallie.Is geographical proximitynecessary for knowledge spillovers within a coopera-tive technological network? The case of theFrench biotechnology sector[J].Regional Studies,2009(1):33~42.

[10]Hershberg E.,Nabeshima K.,Yusuf S..Openingthe ivory tower to business:University-industrylinkages and the development of knowledge-intensive clusters in Asian cities[J].World Deve-lopment,2007(6):931~940.

[11]何郁冰.产学研协同创新的理论模式[J].科学学研究,2012(2):165~174.

[12]刁丽琳,朱桂龙.区域产学研合作活跃度的空间特征与影响因素[J].科学学研究2014(11):1679~1688.

[13]Hewitt-Dundas N..The role of proximity inuniversity-business cooperation for innovation[J].Journal of Technology Transfer,2013(2):93~115.

[14]Acs Z.J.,Anselin L.,Varga A..Patents andinnovation counts as measures of regional produc-tion of new knowledge[J].Research Policy,2002(7):1069~1085.

[15]黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新?——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016(4):60~73.

[16]Binay Kumar Adhikari,Anup Agrawal.Religion,gambling attitudes and corporate innovation[J].Journal of Corporate Finance,2016(37):229~248.

[17]Po Hsuan Hsu,Xuan Tian,Yan Xu.Financialdevelopment and innovation:Cross-country evi-dence[J].Journal of Financial Economics,2013(1):116~135.

[18]Graham J.R.,Harvey C.R.,Rajgopal S..Theeconomic implications of corporate financial reporting[J].Journal of Accounting and Economics,2005(40):3~73.

[19]Tian X.,Wong T..Tolerance for failure andcorporate innovation[J].Review of FinancialStudies,2014(1):211~255.

[20]Aschhoff B.,Schmidt T..Empirical evidence onthe success of R&D co-operation happy together?[J].Review of Industrial Organization,2008(1):41~62.

[21]周海涛,张振刚.政府科技经费对企业创新决策行为的引导效应研究——基于广东高新技术企业微观面板数据[J].中国软科学,2016(6):110~120.

[22]James R.Brown,Steven M.Fazzari,Bruce C.Petersen.Financing innovation and growth:Cashflow,external equity and the 1990s R&7)boom[J].Journal of Finance,2009(1):151~185.

[23]中国企业家调查系统.新常态下的企业创新:现状、问题与对策——2015中国企业家成长与发展专题调查报告[J].管理世界,2015(6):22~33.

[24]Hall B.H.,Lerner J..The financing of R&l]and innovation[J].Handbook of the Economicsof Innovation,2010(1):609~639.

[25]白俊红.中国的政府R&D资助有效吗?来自大中型工业企业的经验证据[J].经济学(季刊),2011(4):1375~1400.

[26]Dyer J.H.,Singh H..The relational view:Co-operative strategy and sources of interorganizationalcompetitive advantage[J].Academy of ManagementReview,1998(4):660~679.

[27]李虎,樊宏,区健芬.民营科技企业科技创新绩效与其影响因素的协整分析[J].科技进步与对策,2010(2):109~113.

[28]Schartinger D.,Rammer C.,Fischer M.M.etal..Knowledge interactions between universitiesand industry in Austria:Sectoral patterns and deter-mmants[J].Research Policy,2002(3):303~328.

[29]史宇鵬,顾全林.知识产权保护、异质性企业与创新:来自中国制造业的证据[J].金融研究,2013(8):136~149.

[30]吴超鹏,唐菂.知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自中国上市公司的证据[J].经济研究,2016(11):125~139.

[31]陆铭,李爽.社会资本、非正式制度与经济发展[J].管理世界,2008(9):161~165.

[32]周开国,卢允之,杨海生.融资约束、创新能力与企业协同创新[J].经济研究,2017(7):94-108.

[33]Romer P..Endogenous technological change[J].Journal of Political Economy,1990(5):71~102.

[34]张峰,黄玖立,王睿.政府管制、非正规部门与企业创新:来自制造业的实证依据[J].管理世界,2016(2):95~111.

[35]杨道广,陈汉文,刘启亮.媒体压力与企业创新[J].经济研究,2017(8):125~139.

[36]王小鲁,樊纲,余静文.中国分省份市场化指数报告(2016)[M].北京:社会科学文献出版社,2016:1~214.

[37]鲁桐,党印.公司治理与技术创新:分行业比较[J].经济研究,2014(6):115~128.

[38]Negassi S..R&D cooperation and innovation:A micro econometric study of French firms[J].Research Policy,2004(3):365~385.

[39]冯根福,刘虹,冯照祯等.股票流动性会促进我国企业技术创新吗?[J].金融研究,2017(3):192~206.

[40]胡元木.技术独立董事可以提高R&D产出效率吗?——来自中国证券市场的研究[J].南开管理评论,2012(2):136~142.

[41]Atanassov J..Do hostile takeovers stifle innova-tion? Evidence from antitakeover legislation andcorporate patenting[J].Journal of Finance,2013(3):1097~1131.

[42]余明桂,范蕊,钟慧洁.中国产业政策与企业技术创新[J].中国工业经济,2016(12):522.

[43]孔东民,徐茗丽,孔高文.企业内部薪酬差距与创新[J].经济研究,2017(10):144~157.

[44]Shen G..Nominal level and actual strength ofChina's intellectual property protection underTRIPS agreementlJ].Finance&Trade Economics,2010(1):71~88.