宏观审慎管理工具:分类梳理、功能比较和国际经验

武鹏

【摘要】宏观审慎管理工具是宏观审慎框架的重要组成内容,也是落实“双支柱”框架中宏观审慎调控政策的重要手段。从概念和研究背景出发,在对宏观审慎管理的目标和特点进行分析的基础上,从宏观审慎管理工具的分类、功能比较和国际经验等三个方面进行系统性梳理,可为我国“双支柱”政策框架的目标制定、实践操作和政策协调提供工具支持和实践参考。

【关键词】宏观审慎监管;双支柱;管理工具;金融风险

【中图分类号】F830.2 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2019)06-0136-8

一、引言

宏观审慎监管的概念最早是在1979年由国际清算银行(BIS)提出的,金融监管当局既要关注单个金融机构的风险,也要具备更加宏观的视野来关注整体金融体系的稳定和健康,更加有效地监管系统性金融风险。1979年的英格兰银行文件和1986年的国际清算银行(BIS)报告对宏观审慎做了进一步描述,认为宏观审慎政策应该偏重于宏观经济和系统性方向的管控,并将维护整个支付系统和金融体系的安全稳定运行作为施政的主要目标.1999年IMF(国际货币基金组织)针对一国金融系统稳健性评估制度的“金融部门评估计划”,为宏观审慎監管提供了坚实的理论分析基础。2008年美国次贷危机爆发后,宏观审慎政策框架的普遍使用已成为包括欧盟、20国集团和IMF在内的重要国际组织和机构在制定货币政策、应对全球金融危机时所采取的一致性工具和方法。

对于宏观审慎的定义,Crockett[1]首先界定了宏观审慎监管的概念和内涵,提出了以确保单个金融机构稳健为目标的微观审慎监管和以维护整体金融体系稳定为目标的宏观审慎监管两个概念,两者缺一不可。Borio[2]认为宏观审慎监管主要关注的是宏观经济层面的系统性风险,而微观审慎监管则主要考虑金融机构的微观经济行为,侧重单体机构个体风险。2010年中国人民银行发布的《中国金融稳定报告》对宏观审慎管理给出了确切定义,“宏观审慎管理以防范系统性风险为根本目标,将金融业视作一个有机整体,既防范金融体系内部相互关联可能导致的风险传递,又关注金融体系在跨经济周期中的稳健状况,从而有效地管理整个体系的金融风险”[3]。可见,宏观审慎管理是微观审慎管理的有益补充。

尽管如此,宏观审慎监管政策的最大问题是缺乏成熟的、公认的基础监管工具,真正实施宏观审慎监管的时间也不长,相关的系统性理论研究和金融实践的结合有被淡化和忽视的倾向[4]。在此基础上,夏斌[5]提出宏观审慎管理的框架完善建议,其中关于成立专门的宏观审慎管理小组或机构的建议,已经通过国务院金融稳定委员会的成立得到政策层面支持。乐玉贵[6]从银行监管视角出发,提出建立“三位一体”的宏观审慎监管目标体系,即在风险防范和金融稳定两个目标外,加入促进实体经济发展的政策目标。聂召[7]基于信贷繁荣的视角,对宏观审慎监管的政策工具进行了分类比较并对其有效性进行了分析。王振[8]、宋莹[9]等对美国、英国、德国、荷兰等发达经济体以及印度、澳大利亚、土耳其等部分新兴经济体的宏观审慎工具与操作实践进行了专门回顾和介绍,指出我国建立有效宏观审慎监管机制和提高系统性金融风险防范能力的紧迫性。

与此同时,十九大报告将以宏观审慎管理和货币政策调控为主的“双支柱”框架提高到了防范系统性金融风险和保持金融稳定的战略高度,宏观审慎管理无论从政策制定、机构建立,还是从目标体系构建和工具操作上都被赋予了新意义和新内涵。

二、宏观审慎管理的特点和目标

(一)宏观审慎管理的特点

1.监管对象的整体性。宏观审慎管理的对象并非只聚焦于单个金融机构或部分群体,而是将整个金融体系视为一个有机整体,在此基础上,将发现并管理整个金融体系的风险作为其监管的出发点和落脚点。宏观审慎管理既要考虑如何建立恰当的制度和出台规制要求,也要涵盖确保金融机构遵守这些制度性安排,以保证监管要求的顺利执行。概括来讲,表现在整体规制和整体监管两个方面oJacquesde Larosiere[10]在《欧盟金融监管高层报告》中对两者做了进一步说明,整体规制是指导所有金融机构行为的标准和要求,而整体监管是针对这些标准和要求的实施方式以及相关的制度设计。

2.监管机构的关联性。宏观审慎管理的机构关联性特点主要表现在风险波动性、监管前瞻性和市场相关性等三个方面:①对于风险波动性,宏观审慎管理承认其为金融市场的正常属性,并将其作为金融市场及整个体系正常运转、提供资金支持和合理定价的基本元素。与此同时,宏观审慎管理主要通过防止风险波动持续放大而诱发系统性风险,进一步增强金融体系正常运转的韧性、弹性和稳定性。②对于监管前瞻性,宏观审慎管理的监管机构通过加强经济运行和风险防范之间的关联性监测,提升数据分析的预见性和监管规则制定的指引性,在系统性风险转化成金融危机前进行有效的风险管理、监控和化解,进一步深化对“预防强于补救”和“不治己病治未病”风险防范思想的重要性认识。③对于市场相关性,宏观审慎管理主要关注金融市场参与者间的相互关联、共同风险暴露所造成的系统性风险敞口、复杂衍生金融工具的过度使用、同质化经营和业务所产生的“动物精神”或“羊群效应”,这些市场主体显性或隐性的关联特征最终将直接反映到宏观审慎监管机构或政策的紧密关联性上。

3.管理工具的多维性。宏观审慎管理工具的运用,一方面,可为实现宏观审慎政策目标服务,通过抑制顺周期性以及管理机构间的关联风险,限制繁荣时期的机构逐利行为,增强金融体系的韧性、弹性和稳定性;另一方面,激励整个银行业将单个金融机构自身的危机转移成本内部化fi‘]。

4.管理政策的互补性和独立性。宏观审慎管理政策不仅有自身独立性的要求,而且有与微观审慎管理政策、货币政策、财政政策、区域产业政策等相互协调的互补性需求。一方面,为了保证宏观审慎管理取得实际效果,就必须给予职能部门或机构相应的权力,制定有效的工作计划,收集分析一系列系统性风险数据,设计监管工具和指标的操作手册,根据经济运行阶段和具体国情的变化选择合适的制度安排来有序保证宏观审慎管理政策的落实。另一方面,需要特别注意宏观审慎政策与货币政策间的互补性,不管采用哪种制度安排,宏观审慎监管机构必须拥有足够的资源及相应的授权,进而制定和实施恰当的宏观审慎监管政策,而且必须采取相对透明的方式进行决策。宏观审慎管理一般不应直接干预货币政策,但当货币政策的使用导致市场利率过低致使金融失衡并有引发系统性风险的可能时,宏观审慎管理机构有责任使用相应工具应对体系内部的潜在不稳定风险。

(二)宏观审慎管理的目标

1.宏观审慎管理要以政策适用性和实用性为操作准绳。宏观审慎管理政策的制定,要充分考虑到国别、经济、地理、文化、历史、政治体制等多方面因素,因地制宜,因国施策。宏观审慎管理是为应对和缓解发达经济体走出金融危机而制定的政策,其管理框架和制定初衷也主要以发达国家为对象。我国在实施宏观审慎管理政策时,要充分考虑当前的政体、国情以及所面临的实际问题,制定差别化、针对性、多维度的施策思路和政策工具,将适用性和实用性作为行动指南和操作准绳。

2.宏观审慎管理要以激发和鼓励金融创新为基本政策遵循。当前我国金融干预过多、管控过严而导致金融创新不足的问题依然存在,这与美国在次贷危机中的金融监管恰恰相反。美国金融危机暴露的一个重要问题就是监管机构对金融衍生品等金融创新的监管过于松散甚至缺位。如果盲目跟风,将不仅会影响我国金融创新的速度,而且会进一步增加金融改革的藩篱和桎梏。宏观审慎管理应在政策制定和工具使用过程中坚持基于规则和相机抉择两种方式,在金融稳定的前提下,最大限度地激发和鼓励金融创新,推动金融为实体经济提供持续、高效、便捷、稳定的高质量服务,进一步提升我國金融发展的实力和国际竞争力。

3.宏观审慎管理要以防范系统性金融风险为根本目的。宏观审慎管理维护金融稳定的最主要手段就是提前监测、预防和化解系统性金融风险。当前,我国己经在房地产市场、地方政府债务、流动性市场等方面积累了大量系统性风险,这些风险如果不加控制,随时有演变为金融危机的可能。宏观审慎管理一方面需要从风险内生性的视角重点关注因金融体系关联性和趋同性而产生的共同风险暴露,另一方面需要将我国自身经济结构失衡、区域发展不平衡等系统性风险源纳入宏观经济管理视野。

三、宏观审慎管理工具的分类梳理

关于宏观审慎监管工具的分类,目前在学术研究和监管实践中有多种分类方式。

(一)按照防范系统性风险的属性分类

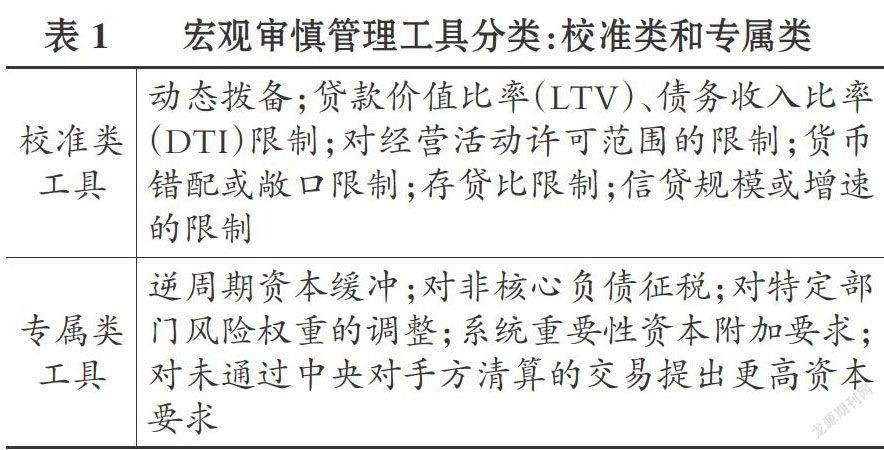

IMF根据宏观审慎管理工具是否专门针对系统性风险,将宏观审慎监管工具分为专属类工具和校准类工具[12],如表1所示。

专属类工具主要指宏观审慎管理机构为防范和化解系统性风险而量身定做的政策工具,是当前宏观审慎管理的核心工具。校准类工具虽然最初并不与应对系统性风险直接相关,甚至原本属于微观审慎管理和宏观经济管理工具范畴,但经过修正后明确可用于防范系统性风险。目前学术界提出的宏观审慎管理工具有不少是现有微观审慎管理工具的改进。同一管理工具可以根据使用方法和作用对象不同而服务于多种经济目标。

(二)按照金融体系脆弱性分类

BIS根据抑制金融体系脆弱性的不同方面对宏观审慎管理工具进行了划分[13]。如针对影响金融体系脆弱性的三个方面(杠杆率、流动性和相互关联度),按照不同类型的金融领域,分别采用不同的管理工具来抑制风险聚集,具体分类情况如表2所示。

(三)按照定量和定性分类

按照定量和定性的标准进行划分,宏观审慎管理工具可以分为定量工具和定性工具。定量工具主要包括逆周期资本缓冲、动态拨备、对系统性重要金融机构的资本和流动性附加要求、LTV和DTI等,通过定量指标的设定,实现抑制信贷和杠杆率过度扩张、降低系统重要性金融机构倒闭可能性等目的;定性工具主要指监管干预、公开声明等难以量化的宏观审慎管理工具。

(四)按照政策工具的作用渠道分类

宏观审慎管理工具按照作用渠道进行分类,可以划分为资本相关工具、信贷相关工具和流动性相关工具。资本相关工具主要包括逆周期资本缓冲、动态拨备和限制利润分配等;信贷相关工具主要包括LTV,DTI,外币贷款上限控制和信贷增长控制等;流动性相关工具主要包括净稳融资率(NSFR)、核心融资比率(CFR)、货币错配限制(NOP)、期限错配限制和准备金要求等。

结合各国以及相关国际组织的实践来看,宏观审慎管理工具可以分为时间维度管理工具和跨部门维度管理工具。时间维度的宏观审慎管理工具,也称为逆周期调节工具,主要进行风险的逆周期调节,应对金融体系和经济运行内在的顺周期性;跨部门维度的宏观审慎管理工具,也称为抗风险工具,主要进行不同金融机构关联风险的整治,应对金融市场在特定时间段或突发事件所产生的集中共同风险暴露,防范和化解系统性金融风险。

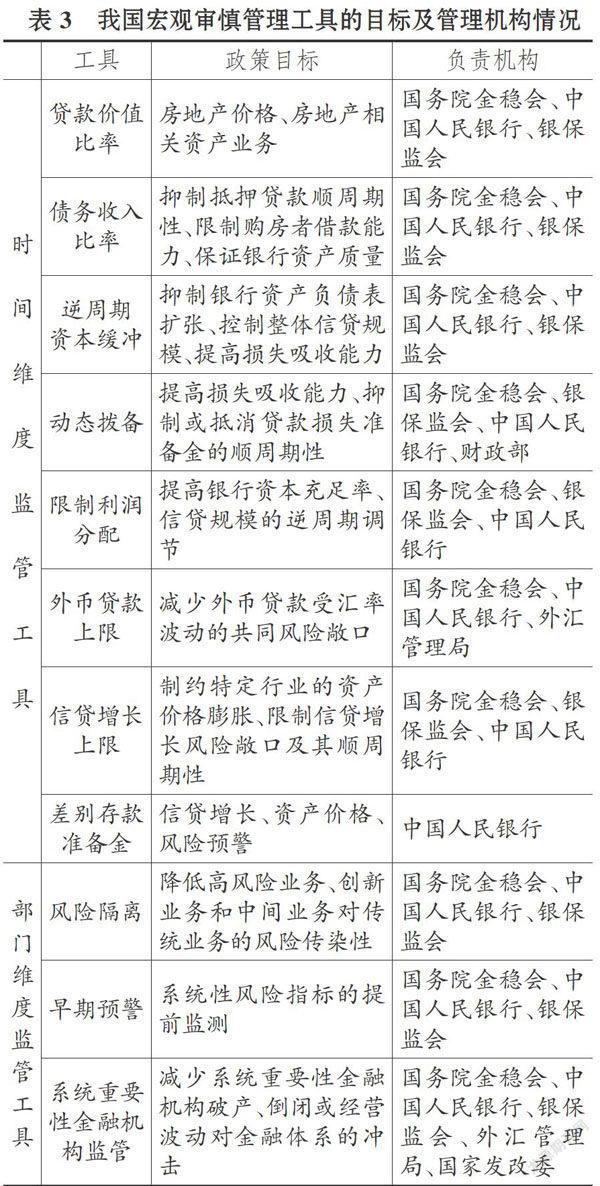

四、宏观审慎管理工具的功能比较及使用

我国金融监管部门已于近年逐渐采取一系列宏观审慎管理措施来维持金融体系的整体稳定性,进一步降低银行业系统性风险。但我国的宏观审慎管理工具体现出新特点:一是种类较多,体系较为完善,监管方式集中在审慎监管指标调节和行为监管并重两种模式;二是监管目标多元化,涉及宏观、中观和微观调节多种样式;三是多部门联合监管,国务院金融稳定发展委员会、中国人民银行、银保监会为主要宏观审慎管理部门,外汇管理局、财政部和国家发展改革委员会等为主要配合部门。我国宏观审慎管理工具的目标及管理机构整体情况如表3所示。表3中的数据,由笔者根据《中国货币政策报告》[15]、廖崛等[16]、乔治·阿克洛夫[17]、刘志洋[18]的研究成果以及相关网络资料汇总整理。

(一)宏观审慎具体工具的功能比较

对于宏观审慎管理工具的功能比较,主要从具体工具的基本概念、功能、目标、适用范围及各自优缺点进行。根据上述对宏观审慎工具的分类汇总和分析,在此选取其中常用的有代表性的g个宏观审慎管理工具进行比较:LTV、DTI、逆周期资本缓冲、动态拨备、限制利润分配、外币贷款上限、信贷增长上限、差别存款准备金等主要工具。

1.货款价值比率(LTV)。贷款价值比率,主要指按揭贷款规模与房产价值的比率,即购房者支付完首付后剩余的贷款总额与房产价值的比率。该比率越低,购房者首付比率越高,还款压力和负担越小,还款能力也越强;该比率若大幅提升,则代表银行业承担的风险在迅速积聚和扩大。此时,宏观审慎管理部门通过设置LTV的比率上限,有助于缓冲和抑制银行对房地产按揭贷款的过度发放,避免顺周期性的进一步加剧。根据加拿大和荷兰的经验,LTV的实施应尽量避免一步到位,以减少对一国房地产价格和总需求产生的强烈冲击,进而伤害到实体经济。

2.债务收入比率(DTI)。债务收入比率,主要指借款人月债务和月收入的比率,即月负债/月收入,临界值为40%。该指标反映了借款人支付能力的强弱和财务状况的好坏。DTI作为宏观审慎政策被单独使用时,主要以确保银行资产质量为目标;与LTV指标共同使用时,可以限制购房者的借款能力,有利于抑制抵押贷款的顺周期性,有助于化解系统性风险。同时该比率也可作为一个家庭的财务危机预警指标。

3.逆周期资本缓冲。逆周期资本缓冲,主要指以信贷/GDP缺口比率作为衡量信贷扩张情况的标尺,资本计提在0~2.5%之间做出动态调整。逆周期资本缓冲的宏观审慎管理思路是:在经济高速扩张周期计提超额资本,抑制银行资产负债扩张,有效控制整体信贷规模,提高银行贷款的边际成本;在经济下行时期,可利用逆周期资本缓冲来吸收损失,缓解因金融失衡的累积而形成的系统性风险。

4.动态拨备。动态拨备,一种可以对银行风险定价和估值中存在系统性偏差进行动态调整的机制。通过运用前瞻性规则,经济繁荣时期根据银行风险聚集情况,动态提高或调整银行拨备,覆盖未来金融风险;经济萧条时期动态降低或调整银行拨备以吸收经济减速或风险释放所带来的损失,抑制或抵消贷款损失准备金的顺周期性。

5.限制利润分配。限制利润分配,类似于巴塞尔资本协议Ⅲ中的资本留存缓冲,主要通过减少、限制或不进行利润分配来补充和增加银行资本,确保银行的资本充足率满足监管要求。在经济衰退或风险大量聚集时使用该工具,对银行贷款具有逆周期审慎管理的功能,从而缓解系统性金融风险。

6.外币货款上限。外币贷款上限主要指对本国机构或个人利用外币进行偿还的借款业务或外币买卖进行限制,降低并对冲因汇率波动带来的外币贷款的共同敞口风险,化解因外汇而引发的系统性金融风险。

7.信货增长上限。信贷增长上限主要指对银行贷款总额或特定行业的信贷额施加约束。通过此指标可以有效抑制特定行业的资产价格膨胀,限制金融行业的信贷风险敞口以及信贷增长的顺周期性。

8.差别存款准备金。差别存款准备金制度可以作为宏观审慎管理工具中的一种,相对于存款准备金的货币政策工具,该工具对金融业的整体影响较小。差别存款准备金制度将不同类别的金融机构适应的存款准备金率与其自身的资本充足率、资产质量状况等指标挂钩,可以抑制部分指標不达标的金融机构贷款规模的扩张,将风险防控融入日常监管,提前控制系统性金融风险的积聚和传染。

9.其他工具。除上述被广泛接受和应用的宏观审慎管理工具外,根据国际货币基金组织于2013-2014年开展的全球宏观政策工具GMPI调查中确定的12个工具目录,还有诸如金融机构税(TAX)、系统重要性金融机构资本附加(SIFI)、银行间风险敞口限制(INTER)、集中度限制(CONC)等工具[14],因受到国际监管规则、金融机构开放度、税收政策等国别因素的影响,未在此处进行详细阐述。

(二)宏观审慎管理工具的使用

1.宏观审慎管理工具的操作原则。对于宏观审慎管理工具的使用,首先应该认识到宏观审慎管理作为“双支柱”调控政策的一个方面,是货币政策调控存在过度、滞后或失误时的有效补充。尽管宏观审慎管理对于维护金融稳定、防范系统性风险具有不可忽视的作用,但对于促进经济发展、深化金融改革、推进经济主体市场化、加快改革开放步伐的政策调控而言,不应被单独地人为拔高到超越货币政策的核心主导地位。在此基础上,需要熟练掌握宏观审慎管理工具的使用方法,熟悉各主要工具的具体功能及特性,根据不同情况选择不同工具,达到治标治本的预期目标。

2.宏观审慎管理工具的使用方法。宏观审慎管理工具的熟练使用主要建立在明确各个工具的目标功效及其传导路径的基础上,下面将从资本类工具、流动性工具和资产类工具等三个方面对宏观审慎管理工具的使用方法进行分析说明。

(1)资本类工具的使用。根据上述工具分类可知,资本类工具主要包括逆周期资本监管要求、动态拨备等。资本类宏观审慎管理工具的目标主要是通过影响信贷的顺周期性,引导市场的政策预期,增强金融体系的弹性。资本类工具使用的时机和强度关键在于弄清楚资本类工具使用后的政策传导路径和有效引导市场预期的方向。一方面,资本类工具管控的关键政策目标就是资本充足率的间接调整,金融机构在面对资本充足率变化(提高/降低)时的反应路径有四种:一是调整贷款利率和存款利率间的利差(增加/减少);二是调整股息分配和红利发放的频率和额度(降低/提高);三是发行股权融资的必要性(根据资本类工具的强度而定);四是调整高风险资产的持有比重(降低/提高)。另一方面,在市场预期的方向引导上,相对于政策沟通和道义劝解而言,市场预期中关于宏观审慎政策的信号变化,相对实际工具的使用,对金融机构的影响更加迅速和强烈。尤其是当面临紧缩性政策预期时,商业银行可以通过提高信贷标准来直接抑制信贷的顺周期性,也可能短期内加速信贷投放,进一步加剧信贷的顺周期性,从而增加政策工具的调控难度。

(2)流动性工具的使用。根据上文工具分类可知,流动性工具主要包括LCR(流动性覆盖率)和NSFR(净稳融资率)等。流动性工具的主要目标是通过提高商业银行应对流动性政策调控的抗压能力引导市场预期,缓解金融机构的流动性风险敞口,防范和化解系统性金融风险。金融机构在面对流动性政策调控(紧缩/释放)时的行为反应路径有四种:一是将部分短期融资(或长期融资)置换为部分长期融资(或短期融资);二是将非担保融资替换为担保融资(或增加非担保融资的额度或权重);三是将非流动资产(或流动资产)替换为流动资产(或非流动资产);四是缩短贷款期限(或根据释放流动性政策的强度和预期,选择维持或延展贷款期限)。

(3)资产类工具的使用。根据上文工具分类可知,资产类工具主要包括LTV、DTI等。资产类工具的政策目标主要是通过影响借款者的融资上限来限制资产信贷的过快增长,并通过降低贷款违约率(PD)和违约损失率(LGD)来进一步增强金融体系的弹性和风险抵御力。以LTV工具为例,如果降低LTV,即增加购房者(借款人)的首付比例,不但可以增加借款人违约成本,降低借款人违约意愿,而且可以有效抑制杠杆率,银行在出现违约时就可以获取更高处置价值来降低违约损失率。DTI工具的使用与LTV的用法恰好相反,可以通过限制DTI上限来约束借款人的贷款能力,从而减少损失概率,提前预防风险。此处需要强调的一点是,资产类工具不同于上述两类工具,其操作对象只针对特定类型的借款者,对整个信贷周期的影响力有限,主要是通过工具的使用来引导市场其他借款者和机构的预期,发挥增强或抑制信贷周期的作用。

五、宏观审慎管理工具实践的国际经验

(一)美国的宏观审慎管理经验

美国宏观审慎管理经验可以从宏观审慎管理政策的回顾和宏观审慎管理工具的应用两个方面分别进行分析和总结:

1.美国宏观审慎管理政策的回顾。美国在经历了2008年次贷危机后,对系统性金融风险的防范和治理做了进一步改革。最主要的表现是美国监管当局于2009年颁布的《多德一弗兰克金融改革法案》,其改革并完善了美国金融监管体系,确定了金融监管新框架,明确了宏观审慎管理新方向,由松监管向严监管回归。《多德一弗兰克金融改革法案》的目的是预防和治理系统性金融风险,允许联邦监管机构在必要时拆分或裁减有问题的金融机构,拒绝“大而不倒”情况的发生。同时通过设立金融稳定监督委员会(FSOC),赋予其宏观审慎管理的三大权利:一是划分认定权,通过对系统性重要性金融机构(包括银行和非银)的划分以及对其使用的金融市场工具进行认定,及时纳入美联储监管范围;二是对监管当局的建议权,发现问题并及时反馈,进一步提高宏观审慎监管标准;三是管辖纠纷的建议权,发现法律及监管空白,并及时向国会报告。与此同时,该法案也规定FSOC可与国际金融监管机构、国际组织或其他国家政府,就全球系统性风险问题进行定期和有组织的会晤和磋商,进一步加强宏观审慎管理的国际间协调与合作。

2.美国宏观审慎管理工具的应用。美国监管部门从风险识别监测和逆周期风险调节两个方面进行宏观审慎管理的实践操作。在风险识别监测上,通过建立风险预警机制和宏观审慎管理指标体系,对系统性风险进行前瞻性分析、识别、监测和管理,具体的宏观监测指标包括宏观经济(商品劳务输出、国际收支平衡、资本项目结构、通货膨胀等)和宏观金融(M2、目标增长率、汇率、利率、金融市场指标等)两个方面;在逆周期风险调节上,通过引入逆周期资本要求,设立逆周期资本缓冲,实施贷款损失的逆周期动态拨备,实行利润分配限制和信贷上限等措施。

对于美国宏观审慎管理的经验而言,相关政策工具对我国现阶段的宏观审慎管理而言并不新鲜,且我国无论在工具的多样性还是实践上都积累了较丰富的理论和实践经验。但在FSOC的监管职能和职责上,对我国新成立的国务院金稳会的职能架构和权利分配具有較好的指引和示范作用,也对国务院金稳会如何更好地发挥在中国人民银行、银保监会、财政部和发改委间的政策协调作用有很重要的参考价值。

(二)英国的宏观审慎监管经验

下面从政策回顾和工具应用两个方面对英国宏观审慎管理经验分别进行总结和分析:

1.英国宏观审慎管理政策的回顾。英国金融监管局于2010年成立了金融政策委员会(FPC),统一专门负责英国的宏观审慎管理,重构了金融监管框架,改变了之前由金融稳定局、英格兰银行和财政部三方共管的监管模式aFPC的功能类似于美国的FSOC,通过赋予特殊的监管职权(指令权和建议权),拥有监测英国金融机构潜在风险和内在稳定性的职责,从而进一步提升整个金融体系应对风险和危机的能力。FPC在行使宏观审慎管理的指令决策权时,需要对所面临的两类系统性金融风险进行分析,即周期性风险和结构性风险。周期性风险主要来源于顺周期性信贷的过度加杠杆行为和相对宽松的交易条款;结构性风险主要来源于表外金融产品、主权债、次级债以及衍生品市场交易的复杂性及透明度风险。

2.英国宏观审慎管理工具的应用。在对上述系统性风险进行分类后,FPC会选择不同政策工具有针对性地施策。对于引起资产负债表变化的周期性风险,宏观审慎管理工具通常逆其道而行之,它根据实体借贷的资本要求、准备金的顺周期调整需求、流动性的顺周期性趋紧或宽松等,采用资本缓冲、派息限制、最大化杠杆比例等逆周期措施;对于结构性风险,通常从中央对手方(CCP)和提高金融机构信息披露水平两个方面选择宏观审慎工具进行宏观综合调控。

(三)新兴经济体的宏观审慎监管实践

相比美、英等发达经济体而言,新兴经济体在发展过程中面临着不可避免的外汇储备不足、金融体系不稳、汇率制度不够灵活等问题,使得跨境资本流动所引发的国际资本投机活动以及由此带来的系统性金融危机,经常成为新兴经济体国家的困扰。鉴于此,本文将从外汇头寸管理、金融交易税、LTV/DTI指标、利率走廊机制、系统重要性银行监管方案、混业金融集团监管等方面,综合介绍并分析韩国、新加坡、巴西、土耳其、澳大利亚等新兴经济体在宏观审慎管理中的具体实践。

1.韩国的宏观审慎管理实践。韩国的宏观审慎管理政策,主要以外汇头寸上限管理和LTV/DTI指标等工具的使用为政策着力点。在外汇头寸管理上,韩国金融监管机构通过设置银行体系的外汇头寸上限,避免短期过度负债,减少银行系统性外汇风险敞口,并取得了较好的实践效果。以2010年10月至2012年12月的政策调控为例,韩国金融监管当局通过先后规定外汇头寸上限和进一步下调上限标准,实现了短期债务规模明显减小和长期债务规模明显扩大的政策效果,外债期限结构得到优化。在LTV/DTI指标上,韩国金融监管机构主要应用该类指标调控房地产的资金流向。以LTV和DTI指标工具的两次调控为例,韩国金融监管当局于2002~2003年通过分批次、渐进式调低LTV比率,较好地配合货币政策抑制了房地产过热的势头;在2005~2007年,通过设定40%的DTI比率上限和在40%~70%的比率间设置贷款档次,有效抑制了高投机、高风险类房地产贷款在此轮房价飙升期间的风险扩散。

2.新加坡的宏观审慎管理实践。新加坡的宏观审慎管理政策主要集中于利用总债务比率(TDSR)对房地产泡沫进行调控,并要求银行统一对房地产行业进行压力测试。为应对美国次贷危机对新加坡房地产市场的冲击,新加坡金融管理局(MAS)于2009年6月28日宣布永久性条例,“申请放贷者的总债务偿还比率(TDSR)不应超过60%",并于同年8月将购买公共房屋贷款的最长年限由30年降低到25年。2013年新加坡住宅价格上升到历史高位,MAS运用包含提高房贷首付比例、核算房贷月供比和审核房贷周期等在内的房地产贷款偿还框架进行统一调控。与此同时,MAS要求境内主要商业银行以不低于一年一次的频率,对房地产等过热行业进行信用风险、市场风险、操作风险、集中度风险和声誉风险等压力测试,并将测试结果与银行资本充足率直接挂钩,不足以覆盖风险的银行,将被要求追加资本拨备。

3.巴西的宏觀审慎管理实践。巴西宏观审慎管理政策主要借助托宾税(Tobin Tax)的演化形式(预扣税、金融交易税、无息资本金等),针对跨境资金流动进行宏观审慎管理。巴西金融监管当局于2009年开征2%的金融交易税后,分别于2010年10月4日和10月19日将金融交易税进一步调高到4%和6%,成为世界上金融交易税率最高的国家。2013年以来,伴随着美国经济逐渐复苏和量化宽松货币政策的退出,美元对雷亚尔大幅升值。在观察到国际资本流入巴西的流动性持续减弱后,巴西金融监管当局于2013年6月取消了“对购买债券等固定收益资产为目的的外国投资资金征收6%的金融交易税”的政策。总体而言,巴西征收金融交易税对减少特定类型的资本流入具有较好效果,较好地发挥了金融交易税宏观审慎管理的特殊功能。

4.澳大利亚的宏观审慎管理实践。澳大利亚宏观审慎管理政策主要集中于国内系统重要性银行监管方案的制定,以期加强对混业金融集团的宏观审慎管理。对于系统重要性银行监管方案的制定,澳大利亚审慎监管署(APRA)从规模、关联度、可替代性和复杂性四个维度对澳大利亚国内银行的系统重要性进行评估,主要评估指标包括:总资产、托管资产、债券和股票市场中的承销额、场外衍生产品名义本金、交易账户和可供出售账户资产总额等。通过此标准,2013年12月澳大利亚审慎监管署确定澳新、澳联邦、澳国民和澳西太平洋等四家银行为国内系统重要性银行,对其附加资本要求为风险加权资产的1%。对于混业金融集团的宏观审慎管理,澳大利亚审慎监管署于2013年5月制定了三级监管框架,专门针对混业金融集团进行宏观审慎管理,对不同类型的金融机构、金融集团划分不同监管层级,赋予不同资本充足率和风险管控要求,确保混业金融集团的经营结构在不被监管机构不当干预的情况下,监管机构和混业金融集团本身对集团内各种风险能够进行有效监控。

5.土耳其的宏观审慎管理实践。土耳其宏观审慎管理政策主要集中于建立利率走廊机制,通过存贷利率变化的调整来控制资金流动趋势。土耳其于2002年开始实施利率走廊政策,通过隔夜存款利率的变化来调整利率走廊的空间范围,从而抑制短期资金的投机套利行为:一方面,当汇率出现极端升值压力时,选择下调隔夜存款利率,扩大利率走廊,抑制短期投机资本的套利行为;另一方面,当土耳其货币面临较大贬值压力,短期资金有大幅流出倾向时,选择上调隔夜存款利率,缩小利率走廊,抑制短期跨境资金大幅流出,从而减轻汇率贬值压力。

六、小结

作为“双支柱”政策框架之一的宏观审慎管理政策,对配合货币政策稳定币值,最终达到维护金融稳定、防范系统性金融风险具有举足轻重的作用。宏观审慎管理工具可以根据系统性金融风险防范的属性、金融体系脆弱性、定性定量属性、政策工具作用渠道等进行分类划分;在具体的功能比较和操作方法上,在系统性金融风险较为集中的房地产市场、银行资本充足率、信贷规模逆周期调控等领域对具有代表性的8个宏观审慎管理政策进行分类介绍。通过对美、英等国家宏观审慎管理实践的经验进行总结发现,美、英等国在宏观审慎管理专职机构的设置和资本的逆周期调节上对我国具有较好的借鉴,而巴西在金融交易税、韩国和新加坡在外汇头寸等、澳大利亚在混业金融集团监管上的经验对我国未来金融深化改革具有较高的指导和参考价值。

主要参考文献:

[1]Crockett A..Marrying the Micro and Macropru-dential Dimensions of Financial Stability[J].SSRNElectronic journal,2001(3):41~51.

[2]Borio Claudio.Towards a Macro-Prudential Fra-mework For Financial Supervision and Regulation?[Z].BIS Working Paper,2003.

[3]中国人民银行.中国金融稳定报告(2018)[R].北京:中国金融出版社,2018.

[4]王兆星.构建金融宏观审慎监管框架——国际金融监管改革系列谈之七[J].中国金融,2013(18):18~21.

[5]夏斌.中国金融改革的逻辑[N].上海证券报,2014-05-23.

[6]乐玉贵.关于建立“三位一体”银行业宏观审慎监管目标的思考[J].国际金融研究,2014(2):70~78.

[7]聂召.宏观审慎监管:政策工具与实践进展——基于应对信货繁荣的视角[J].上海金融,2015(2):56~61.

[8]王镇.国外宏观审慎监管政策回顾及对我国的启示[J].华北金融,2017(4):56~59.

[9]宋莹.宏观审慎的历史回顾、政策工具与展望[J].海南金融,2017(4):54~58.

[10]Jacques de Larosiere.European Integration andthe World Economy[J].General Information,1999(2):285~294.

[11]Charles Goodhart.The Role of MacroprudentialPolicy[J].Edward Elgar Publishing,2018(9):508~517.

[12]IMF,FSB,BIS.Macroprudential Policy:AnOrganizing Framework[J].IMF Policy Paper,2011(3):3~55.

[13]BIS.Macroprudential instruments and Frame-works:A Stocktaking of Issues and Experiences[z].CGFS Papers,2010.

[14]IMF.Key Aspects of Macroprudential Policy-background Paper[R].Washington:InternationalMonetary Fund,2013.

[15]中国人民银行.2017年第四季度中国货币政策报告[R].北京:中国金融出版社,2017.

[16]廖岷,孙涛,丛阳.宏观审慎监管研究与实践[M].北京:中国经济出版社,2015:1-100.

[17]乔治·阿克洛夫,王宇.宏观审慎政策:选择什么目标,需要什么工具[J].金融发展研究,2015(1):47~49.

[18]刘志洋,宋玉颖.宏观审慎监管政策工具实施及有效性国际实践[J].中国社会科学院研究生院学报,2016(1):50~55.