商业银行信贷顺周期性及其逆周期监管的文献综述

张肖飞 史璐寒

【摘要】后金融危机时代,银行顺周期性仍然是金融监管的重点,过度的银行顺周期性使金融市场失去了长期均衡,导致经济过度波动,从而引发危机。《巴塞尔协议Ⅲ》提出逆周期监管工具,用于抑制商业银行信货顺周期性问题;我国在2013年也出台了《商业银行资本管理办法(试行)》,以加强对逆周期的监管。虽然《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行信货的顺周期性问题提出了一些建议,但是实际效果仍待检验。基于此,围绕商业银行信货顺周期性的产生、成因及經济后果等方面,系统梳理了银行信货顺周期性及其逆周期监管的相关研究,并指出未来的研究方向。

【关键词】商业银行;信货顺周期性;逆周期监管;巴塞尔协议Ⅲ

【中图分类号】F832.5 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2019)06-0153-9

一、引言

随着我国银行业的不断发展,商业银行在市场经济中扮演着越来越重要的角色。商业银行最核心的业务就是客户贷款,因此商业银行的贷款数量与银行自身以及整个银行业的长期稳定密切相关。商业银行风险管理就是防范与减少风险以获取最大利润的一系列行为,这种管理行为受到了学术界与实务界的广泛关注,频繁爆发的金融危机也使得商业银行信贷的顺周期性成为讨论的焦点。实际上,实务界、学术界及政策制定者也都关注到了商业银行信贷的顺周期性问题,认为其影响了货币政策传导的有效性和金融体系的稳定性,被认定为是产生金融危机的原因之一[1]。

商业银行信贷的顺周期性,即经济发展的变动会导致银行信贷规模的变化,从而放大经济周期的波动。商业银行逐利的本性也决定了商业银行的战略行为:在经济衰退期,减少信贷供给;在经济繁荣期,增加信贷供给。但是过度的银行信贷顺周期性使得金融市场失去了长期平衡,导致经济过度波动,从而引发危机[2]。2008年的全球金融危机使业内人士意识到了商业银行信贷顺周期性问题的严重性。事件发生之前,过度的信贷行为给市场经济造成了很大的困扰,影响到市场经济的正常发展;事件发生后,银行的流动资金就减少了,从而延长了经济低迷期。随后,欧美各国银行监管当局就提出了逆周期监管工具,并要求:当经济快速发展时,商业银行要扩张信贷,若风险增加,就要相应增加资本;当经济处于衰退期时,则要充分利用增加的资本来缓解经济危机[3]。由于商业银行有不同的资本缓冲期,所以我们不能仅仅依靠逆周期资本缓冲机制,还要依靠逆周期的动态拨备制度及其他方法,以缓解商业银行信贷的顺周期性[4]。

我国在全球的经济地位正逐步提高,我国金融市场的长期稳定对整个世界的金融发展有着深刻的影响,各界学者越来越多地关注到我国银行业的稳定发展,但鲜有学者关注我国商业银行信贷的顺周期性问题。随着该问题关注度的提升,学术界逐渐出现了一些验证我国商业银行信贷顺周期性的文献。因此,为了确保商业银行的稳定运营、金融业的良好秩序以及整个市场经济的稳定发展,理清商业银行信贷是否受经济周期的影响、影响程度究竟有多大以及如何缓解商业银行信贷的顺周期性,是非常有必要的。

本文尝试梳理了商业银行信贷的顺周期性、其表现以及产生的经济后果,系统梳理了逆周期监管工具,以缓解商业银行信贷的顺周期性。文章结构安排如下:第一部分对商业银行信贷的顺周期性进行文献综述以及对其制度背景进行分析;第二部分分析商业银行信贷顺周期性产生的原因;第三部分剖析商业银行信贷顺周期性的经济后果;第四部分综述了商业银行的逆周期监管工具;最后是对全文的总结与展望。

二、商业银行信贷顺周期性的文献综述及制度背景分析

(一)商业银行信贷顺周期性文献综述

已有研究发现,商业银行的信贷行为具有非常明显的顺周期性。Borio等[5]研究了10个OECD国家11年间的数据,首次提出了商业银行信贷的顺周期性,即贷款损失准备与经济周期之间有较强的负相关关系,同时因为银行资本的顺周期性变化,从而引起其在盈利能力和外部筹集资本的能力上的顺周期性,进而导致银行信贷的顺周期性。Ayuso等[6]利用西班牙15年的数据研究发现,资本要求与商业银行的信贷供给呈负相关关系,证明了商业银行信贷的顺周期性问题是由资本监管制度引起的。Bikker、Metzemakers[7]利用过去10年间29个经合组织国家的8000个银行年度观测数据,调查了银行提供行为与商业周期的关系。当GDP的增长率较低时,贷款的拨备率显著提高,表明银行的业务量降低时,会增加信贷组合的风险,也会增加信贷紧缩的风险;当收入较高时,拨备增加,表明收入平稳,贷款的增长额较高,会增加信贷的风险,也就证明了“顺周期效应”的存在。

尽管在金融危机期间我国受到的影响较少,但也有研究发现我国金融业有明显的顺周期性,具体表现为商业银行的信贷行为呈现出非常明显的顺周期性[8-10]。例如,王晓枫、熊海芳[11]发现贷款损失准备的计提可以缓解商业银行信贷行为的顺周期问题;赵霜茁、张晓静[12]选取我国13年间的GDP增长率、商业银行各项贷款余额增长率的数据,运用协整检验和格兰杰因果检验的计量方法,也认为我国商业银行的信贷行为具有顺周期性。Ibanez-Hemandez等[13]采用宏观和微观审慎的方法分析了1984~2009年期间西班牙存款机构的信贷周期性过程,首先应用《巴塞尔协议Ⅲ》提出的宏观审慎方法来确定信贷周期并作为标准建立反周期资本缓冲需求,检测到了两个膨胀的信贷周期,这两个都出现了金融不稳定的问题。此外,采用微观审慎的方法分析了银行信贷政策对两个信贷周期各自所获得结果的影响:在第一个信贷周期内检测到银行信贷的顺周期性;在第二个信贷周期中,为银行信贷顺周期的存在性提供了事实依据。这些研究结果对于设计旨在预防监督和促进银行业稳定的审慎政策非常重要。Steffen Kruger等[14]研究认为,在经济衰退时期,计提贷款损失准备金意味着降低一级资本,拨备规则进一步提高了银行资本要求的顺周期性。

商业银行信贷的顺周期性可能表现在许多方面:银行业的信贷活动与实体经济呈现出动态的正反馈机制,在该机制下,商业银行的信贷行为加剧了经济周期的波动并导致了银行体系风险的增加。有学者通过分析经合组织中的国家和发展中国家的数据发现:新资本协议会恶化商业银行信贷的顺周期问题;企业越依赖商业银行的融资,商业银行信贷的顺周期性就越强。在商业银行信贷顺周期的效应下:当经济繁荣时,商业银行有很大的可能性会高估其资产和利润,而高估的利潤将引起借贷双方的过度自信,从而使贷方很容易取得银行的贷款;当经济衰退时,因为银行的资产迅速下降,严重影响到利润和资本,进而使企业不容易取得银行贷款,造成银行信贷行为的紧缩,从而不利于经济的长期稳定[15]。陈旭东等[16]通过动态面板模型对我国商业银行2006~2011年的数据进行分析,认为贷款损失准备对银行的信贷行为有明显的顺周期效应,并认为我国货币政策可以抑制这种顺周期效应。另有相关研究表明:商业银行杠杆率的监管规则也具有顺周期性[17]。总体上来说,我国商业银行的杠杆存在一定的顺周期性[18]。

Agenor、Zilberman[19]在信贷市场不完善的动态机制下采用一般均衡模型研究了贷款损失准备制度与商业银行顺周期波动之间的关系,使用该模型的参数化数值进行实验表明,动态配置制度可以有效地缓解金融体系的顺周期性;研究结果还表明,将信贷差距增加的泰勒规则与具有完全平滑的动态配置系统相结合可能是缓解与金融冲击、波动相关事件的最有效方法,当经济繁荣发展时,贷款违约事件比较少,银行会扩大贷款率,从而增加信贷行为,而当经济发展低迷时,银行就会缩减贷款行为,避免遭受严重损失,从而影响经济发展。此外,商业银行净稳定资金的变化也存在着明显的顺周期性,而这种特征在我国主要表现为综合所需稳定资金的资产组合的顺周期性变化[20]。

综上可知,对于研究金融体系顺周期性的方法与结论,学者们仍然有不同的意见,如模型方法和预测时间的不同,可能会导致顺周期的程度不同[21,22]。因此,监管者应在整个市场经济的框架下,分析经济效应,选择适当的监管工具来解决顺周期性问题。由此可知,商业银行的贷款存在顺周期性,但对顺周期性的研究还十分有限,有待进一步研究,而且商业银行贷款的顺周期性与许多因素有关,还需要采取宏观调控措施等来缓解顺周期效应。

(二)商业银行贷款的顺周期性在我国市场的表现及其监管规定

2008年美国金融危机的爆发,使监管部门认识到加强宏观审慎监管的重要性。在大多数国家中,金融监管部门主要是将宏观审慎监管方法和微观审慎方法结合起来。其实,监管部门只有了解了宏观审慎的发展过程,才能提出合理的监管指标。“宏观审慎”这一概念最早出现在20世纪70年代末,油价上涨等原因使人们开始担忧国际贷款,在1978年的报告中,国际清算银行(BIS)第一次把宏观与审慎联系起来,随后正式提出一个金融监管的新概念——“宏观审慎”。从20世纪90年代开始,金融危机不断发生,监管局意识到问题的严重性,各个领域都开始采用“宏观审慎”这一概念。在之后的G20首尔峰会正式批准了《巴塞尔协议Ⅲ》,确立了宏观审慎管理的基本框架。我国对宏观审慎的监管也是积极响应,于2011年发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》。

金融危机爆发以来,业内人士主动采取措施,积极响应宏观审慎监管政策,单个银行的良好经营并不代表整个银行体系,应注重经济的系统性风险以及发展,监管者应把重心放在整个银行业。但在实际工作中,往往只量化了一些具体指标,没有评估整个银行业的系统性风险及损失。通常来说,单个银行只关心涉及自身利益的利率风险,忽略了影响整个银行业发展的系统性风险,没有从长远的角度考虑其未来发展方向,从而不利于银行的稳定发展。而且,尽管单个银行有可持续的贷款增长率,也不能说明整个银行业有可持续的贷款增长率。整体而言,单个商业银行的不良贷款较少,但从整体经济情况来看,通货膨胀必定会影响银行业整体的稳定发展。宏观审慎监管应与微观审慎监管相结合,并应从市场经济的整体角度考虑问题,避免微观监管的不足,充分利用宏观审慎监管与微观审慎监管的优势。欧美各国银行监管当局考虑到银行业的特殊性,在宏观审慎监管的框架内,添加了一个“逆周期监管”的概念。从银行业整体性的角度考虑,业内人士一定要注重系统性风险[23]。

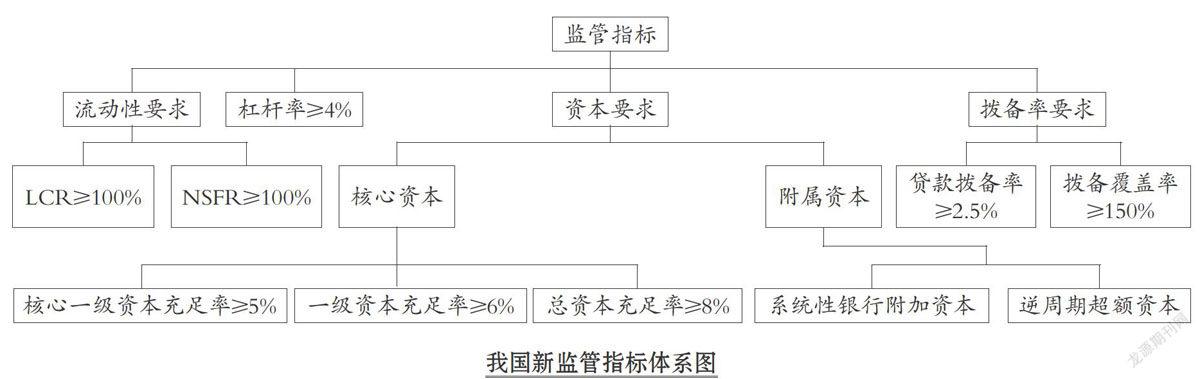

尽管宏观审慎监管涵盖了很多领域,但随着时代的不断进步与经济的不断发展,涉及的内容层次也在不断地改变,监管者需要不断地做出修订。在宏观审慎监管的要求下,在《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上,主要有四大监管工具:资本要求、流动性要求、杠杆率要求以及拨备率要求。在经济繁荣时,应适当提高商业银行的资本充足率,避免经济有过热的发展趋势;在经济衰退时,应适当减少商业银行的资本充足率,从而促进经济的快速复苏[24]。资本充足率可以约束银行承担的风险,进一步限制银行的贷款能力;存款准备金率可以约束基础货币的派失能力,从而也可以限制银行的贷款能力。当银行的存款准备金比较充足时,资本充足率的限制会影响银行的信贷水平;当银行的资本比较充足时,存款准备金率的限制会影响银行的信贷水平[25]。

在《巴塞尔协议Ⅲ》之后,我国银监会通过分析国际银行业以及国内商业银行的实际情况,也相应地发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》,该意见明确指出:要充分把握好宏观审慎监管与微观审慎监管的优势,加大宏观审慎监管的力度,不断更新银行业审慎监管的内容[26]。同时,文中明确指出了我国商业银行宏观监管的四大量化指标。其中,在四大监管工具的界定和具体指标方面,该指导意见在《巴塞尔协议Ⅲ》的基础上又补充了一些不同的建议,被称为“中国版巴塞尔协议”。下图为我国在宏观审慎框架下设定的主要监管指标体系。

三、商业银行信贷顺周期性成因剖析

针对商业银行信贷的顺周期性,现有研究侧重于其成因的剖析。本部分拟从内部因素与外部因素两方面展开分析。

(一)内部因素

围绕已有文献,商业银行信贷的顺周期性大致可以分为资本的顺周期性、信用风险的顺周期性、借贷双方信息不对称以及“羊群效应”等。具体分析如下:

1.资本的顺周期性。在经济繁荣时期,金融市场上资金流动活跃,银行外部筹集资本的渠道很多,且筹资成本较低,因此银行能够获得较多外部资金开展信贷业务,进一步促进经济增长;在经济紧缩时期,整体经济萎靡,金融市场资金也不充足,进行债券发行、同业拆借、股权融资要支付较高成本,银行资金来源缩减,只能缩小信贷规模,这无疑导致经济“雪上加霜”。也就是说,商业银行信贷的顺周期性是由银行筹集外部资本的顺周期引起的[27]。

2.信用风险的顺周期性。简单来说,企业贷款的违约率就是常见的信用风险。在经济繁荣时期,企业经营状况好,利润增多,资金回流快,违约率较低,因此银行愿意多发放贷款;在经济紧缩时期,企业销售量减少,盈利下降,资金紧张,违约率较高,因此银行就会集体出现“惜贷”现象。即银行信贷的顺周期性是由信用风险的顺周期产生的[28]。

3.借货双方信息不对称。信息不对称的产生原因是借贷双方不可能掌握对方的全部信息[29]。在经济繁荣时期,银行通常对未来短期内的经济前景持乐观态度,因此会降低贷款标准大量发放贷款,但其实银行并不能完全地了解企业的真实状况,一些有潜在风险的企业就有可能获得贷款,银行在获利的同时也承担了“看不见”的风险;在经济紧缩时期,银行对未来经济持一个悲观预期,不愿意贷款给企业,但其实有的企业是真实需要贷款的且符合贷款标准,而且有能力偿还,银行实际上错失了一部分盈利的機会,即借贷双方的信息不对称引起了信贷的顺周期[30]。

4.“羊群效应”。一些实力较强的大型银行会进行市场调查,搜集信息,而一些小型银行因为不愿意承担调查成本,在决策时就会以大型银行搜集的信息作为参考,因此就出现了“羊群效应”。在经济繁荣时出现群体性多贷,紧缩时出现群体性拒贷,造成信贷规模与经济周期的不平衡,加剧了实体经济的波动[川。

(二)外部因素

对于外部因素,学术界比较认可的观点包括:资本监管顺周期性、贷款损失准备计提的缺陷、风险计量的顺周期性、银行激励机制的顺周期性和公允价值会计的顺周期性等。

1.就资本监管顺周期性而言,商业银行的资本监管力度会影响银行的信货行为。当经济处于繁荣期时,监管部门对银行配置资本的要求就比较少,银行的信贷条件就比较宽松,信贷规模就会扩大;当经济处于衰弱期时,监管部门为了防范风险会要求商业银行持有更高的资本充足率和监管资本。资本充足率是指资本总额与加权风险资产总额的比例,银行的资本充足率有一个明显的特征,即周期性变动。当经济处于上行期时,银行通过减少风险资产总额来达到一个更高的资本充足率,也就减少了信贷行为,使得持有资本等于监管资本,以确保资本成本最小化[32]。因此,本文认为,宏观经济会影响商业银行的资本约束,资本监管加强了商业银行信贷的顺周期性。

2.货款损失准备计提的缺陷。当经济快速发展时,出现的贷款违约事件比较少,企业的损失也比较低,银行的资产质量比较好,对未来的预期较可观,这时银行就会计提较少的贷款损失准备,以扩张银行的信贷规模,从而推动宏观经济的发展;当经济衰退时,因为贷款违约事件比较多,导致银行资产质量下降,因此银行对未来的预期比较悲观,从而大量计提贷款损失准备,缩减信贷规模,促使经济更为低迷,显然商业银行没有充分地考虑到跨周期计提的贷款损失准备[33]。计提的贷款损失准备可以补充银行的资本,银行吸收损失的能力强弱取决于贷款损失准备的计提是否充分,从而影响商业银行的信贷规模。但是贷款损失准备很可能会掩盖其风险,影响商业银行信贷的顺周期问题。计提贷款损失准备的周期波动加强了商业银行的信贷周期波动,即导致信贷规模的急剧扩张或紧缩,而信贷规模的波动又加剧了宏观经济的波动[34]。

3.风险计量的顺周期性。风险计量的顺周期性主要体现在信用风险、市场风险和操作风险三方面。

(1)巴塞尔新协议在旧协议的基础上,把操作风险也添加到了监管工具中,并针对这三种风险分别提出了不同的计算方式,有助于提高风险敏感度,提前预计风险、管理风险。目前,银行业主要依靠信用评级来识别信用风险,方法主要包括标准法和内部法。标准法主要是通过外部评级机构利用统一的标准来计算风险资产[35],内部法是指银行内部建立一个信用评级的标准来评估其所面临的风险。其基本原理是用贷款的准备金来弥补预期的损失(EL),用银行的资本金来弥补非预期损失(UL),在99.9%的置信度下,预期损失和非预期损失之和就是贷款的最大损失[36]。

(2)VaR模型通常被用来识别市场风险,在所有既定的条件下,计算个别投资者或者投资组合将会遭受的最大损失。过短的历史观察期会导致模型产生顺周期,计算出来的资本数据也存在着不确定性,而且,VaR模型提出的诸多假设与现实不符,从而得出一种结果,即当经济繁荣时,银行会低估风险,认为要求的银行资本比较低,就会扩张银行的信贷行为,从而提高交易价格;但当经济衰退时,运用VaR模型进行评估又会高估风险。

(3)操作风险已经被添加到了资本监管工具中,通常是指由不规范的程序、不标准的系统以及人员失误造成的损失而形成的风险,通常用风险敏感度来识别,资本充足率的计算公式为:资本充足率=(资本一资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5倍市场风险+12.5倍操作风险)。但新协议仍然规定:资本充足率不得低于8%。在资本充足率要求不变的前提下,操作风险的增加会使风险资产的总额增加,进而增加监管的资本成本。当经济繁荣时,监管资本成本的增加能够在一定程度上缓解商业银行信贷的顺周期性;但当经济处于低迷期时,就会加剧其顺周期问题。

4.银行激励机制的顺周期性。银行激励机制的扭曲也会引起商业银行信贷的顺周期性。在现代企业制度下,因为两权分离股东和管理层之间存在利益不同的问题。股东追求利益最大化,管理层追求高薪资水平,这两者的利益冲突问题影响了管理层的薪酬激励政策。当前,在评估管理层和基层员工业绩时,许多银行都把员工薪酬与银行的效益结合起来,没有充分考虑到银行需要承担的长期风险以及未来的损失。在高管薪酬与银行效益相关的激励机制下,当经济快速发展时,银行的管理层会采取激进的经营战略,忽视银行在未来可能存在的长期风险,过度自信,以实现管理层短期的最大利润;当经济衰退时,由于银行的股东与管理层追求的薪酬不同,银行利益的损失并不会影响管理层薪资水平,管理层只关乎自己的薪资,这就形成了银行激励机制的顺周期性。

5.公允价值会计的顺周期性。对于金融机构如商业银行来说,公允价值会计的顺周期性指的是银行通常运用公允价值来计量其资产:在经济处于繁荣时期,银行会多计利润少计贷款损失准备,以便提高银行的自有资本,进而增加银行的信贷行为和投资行为,加快经济发展;在经济处于低迷时期,银行会多计贷款损失准备少计利润,从而降低银行的资本成本,减少银行的信贷和投资行为,使本不繁荣的经济变得更加萧条[37]。

四、商业银行信贷顺周期性的经济后果分析

在分析了商业银行信贷顺周期问题的成因后,学者们又研究了其对经济的影响。信贷的顺周期问题会增加信用风险,影响银行的资本成本,从而导致市场经济的波动。

(一)最低资本成本的波动

从信用风险的角度来看,商业银行的顺周期性从根本上影响了债务人及其债务项目的信用评级和信贷资产的风险权重。从市场经济状况来看,当债务人处于经济衰退时期,由于存在财务状况恶化、抵押品贬值的问题,债务人和债务项目的评级会降低,其风险权重也会增大,导致最低资本增加;当债务人处于经济繁荣时期,债务人资金充足、偿债能力较强、抵押品价值上升、债务损失率降低,债务人和债务项目的评级会随之提升,因此风险权重会逐渐下降,最低资本也会相应下降。从市场风险的角度来看,由于经济繁荣时期的金融市场发展良好,债务人拥有充足的流动性资金,就会扩展业务规模,因此市场波动概率降低,随之对资本成本的要求会相应下降;当经济衰退时,波动幅度较大的金融市场岌岌可危,流动性资金会急剧萎缩,因此债权人会要求债务人提高最低资本成本[38]。

(二)银行信贷机会的波动

一方面,从银行的角度来看,当处于经济繁荣阶段,银行的盈利水平提高,不良贷款率的指标降低,同时银行有宽松的信贷额度和乐观的经济前景预期,因此从市场竞争的角度考虑,银行会放松信贷准入门槛,人们就会增强信贷的投放意愿,即银行增加信贷机会。另一方面,从企业的角度来看,繁荣的市场经济会“美化”企业的资产负债表和利润表,企业抵押物的价值也会提升,较强的投资和融资意愿使企业的发展趋于良性,进而提高企业的信贷增长率;但在经济衰退时,企业会呈现相反的特征变化趋势[39]。美国金融危机时期,金融经济开始走下坡路,企业的交易业务量、交易规模都受到了影响,企业的盈利能力和现金流动比率等指标也都会降低。同时,银行会以企业合并、债务重组的形式解决债务偿还的问题,信用风险水平的标准提高,信贷的投放规模缩减,加紧社会资金的流放外用,消费者的投资观念同时减弱,这些频繁出现的问题会引起宏观经济战略决策的改变,即银行减少信贷机会[40]。

(三)银行信用风险的波动

大多数研究认为,银行的债务违约风险水平与宏观经济状况有关。当经济繁荣时,银行为争夺市场份额,会降低债务人的贷款条件并减少抵押担保的条款,而贷款风险溢价略微偏低,再加上贷款审批机制不严,对客户的质量要求不高,就会促使银行的市场份额增加,进而降低银行的信用风险;当经济衰退时,银行市场份额会缩减,贷款的不良资产量会逐步增加,进而银行会增加关于信用风险水平的要求条款,银行与债务人不易达成协议,而且,不论债务人或担保人都有很大的可能性违约,这将造成一种供大于求的经济局面,资产交易市场难以运作,在银行存放的抵押品和质押资产的市值将降低,企业违约损失率指标值增大,进而增大银行信用风险[41]。

五、商业银行逆周期监管研究

针对商业银行信贷的顺周期性问题,业内人士在分析了其带来的经济后果后,我国银监会提出了逆周期监管工具,下文将分析逆周期监管的基本框架、目标以及监管的基本路径。

(一)逆周期监管框架设想

已有研究针对逆周期监管框架提出了一些研究设想,具体如下:

1.“委员会十一行三会”模式。“一行三会”是指中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会。国务院会另设金融稳定委员会,把之前的负责人都吸纳进来,每个负责人都有相应的工作职责,并规定定期开会,时常交流方便管理,制定相应的监管措施[42]。

2.“央行+金融监管委员会”模式。国务院在国家金融监管委员会中设立了一个整体性的监管组织,此组织主要负责宏观与微观结合的审慎监管以及保护合法消费者。而中国人民银行依然坚持制定并实施货币政策的职责,积极发现问题并处理问题。

3.“央行十行为监管局”模式。中国人民银行负责宏微观的审慎监管,除了之前的“三会”,国务院拟建立独立的行为监管局,然后,在中国人民银行内设立负责制定和实施货币政策的货币政策委员会、履行宏观审慎监管职能的金融稳定发展委员会以及监管微观职能的审慎监管局,从而监管金融体系的综合性业务。

4.“央行+审慎监管局十行为监管局”模式。中国人民银行主要监管核心的金融机构以及其他金融企业,制定和实施货币政策,制定宏观、微观审慎的监管政策,统计金融体系的财务数据。成立的审慎监管局主要监管其他机构的微观审慎行为,成立的行为监管局主要监管金融体系的日常行为和保护金融体系的合法消费者[43]。

(二)逆周期监管的目标

中国人民银行主要控制通货膨胀,银行业监管者主要控制微观风险,两者共同构建了一个监管体系,此监管体系在某些方面导致了系统性风险的监管不力[44]。在银行微观监管层面,虽然可以通过一系列措施降低商业银行信贷的顺周期性,但要从金融体系的整体角度来考虑,才能从根本上解决这个问题,依靠宏觀监管手段,更多地关注系统性风险,这也是宏观审慎监管的意义所在。监管者很难从根本上消除银行资本和信贷本身的顺周期性,但是可以通过增加一些逆周期效应来抵消顺周期性,应该充分重视由于风险度量模型、资本监管及其模型设计等人为因素引起的顺周期性并研究抵消或削弱顺周期性的措施[45]。

我国银监会在制定逆周期监管工具时以《巴塞尔协议Ⅲ》为参考,构建了一个跨时间维度的宏观审慎监管(逆周期监管)框架,这个框架包括资本、拨备、杠杆率和流动性,通过这些指标来缓解商业银行信贷的顺周期性,提升商业银行防范与处理风险的能力,从而降低整个银行业风险,促进经济市场的繁荣发展[46]。

銀行业逆周期监管工具的特点有:较高的资本监管要求、严格的风险监管要求和较高的杠杆率监管标准。银行业最核心的改革是强化宏、微观审慎的监管工具,构建一个综合性的逆周期监管体系。在市场经济不稳定的情况下,银监会应当制定监管改革的细化目标,建立一个以需求为目标的体制[47]。经以上分析,我国银行业的监管体制改革在未来应实现以下的具体目标:

1.实现跨机构、跨类别、跨纬度的宏观审慎监管。目前,中国人民银行和银监会仅在现有的银行业内实现宏观审慎监管,使其监管优势不能得到充分发挥,破坏了良好效果,因此监管局不能只局限在银行业、证券业、保险业中,而应把宏观审慎监管扩展到金融的各个领域。

2.建立合理化的监管导向。宏观审慎监管与货币政策既要一起合作,发挥有效作用,又要保持一定的距离,把握好中间的度。就目前的机构设置来看,虽然中国人民银行在内部设立了宏观审慎监管委员会,但较难独立地开展工作,这就需要宏观审慎监管与货币政策能够相互统一、相互协调地运行。逆周期监管工具很难完全地把宏观审慎监管与微观审慎监管分开,因为宏观审慎监管的实施是在微观审慎监管基础之上的。

3.确保管理机构获取的资源与其职责相匹配。“一行三会”中的主要责任人大多来自中国人民银行,都承担着监管金融机构具体事务的责任等。同时,还要注意信息资源与监管职责、自有资金与处理风险能力的平衡。

4.允许地方政府参与金融事务。从国外形势来看,一个国家地域越辽阔,其地方性差异就越明显,越需要地方政府来参与金融事务。而我国国土辽阔、地大物博,金融体系的差异较大,各个地区的发展状况也不同,中央政府很难实行统一的管理,这就需要地方政府根据本地的发展优势,提升其市场经济水平,形成中央与地方的共同监管[48]。结合我国金融经济体系的实际情况,建立我国逆周期资本的监管架构,充分认识到宏观经济可计量指标的重要性,并结合国内外的实际经济形势,确定恰当的逆周期资本监管工具[49]。

(三)逆周期监管的基本路径

基于上述目标,我国银监会把“一行三会”的体制作为基石,借鉴国外银监会的实践经验,结合国内的实际情况,从原先的制度改革慢慢转向监管组织的基本架构,合理配置监管权责,充分利用信息资源,以确保经济的长期稳定发展,尽快实现制度均衡。

首先,成立相应的监管组织,协调监管资源。“一行三会”的主要负责人及其他部门的相关负责人都加入到了国务院成立的金融稳定发展委员会,这个金融稳定发展委员会的主要职责是领导和协调宏观审慎的监管组织,确保宏观审慎监管、货币政策与微观审慎监管能够协调统一地进行。其次,成立监管委员会,完善监管的分工。金融行为监管局可以独立地监管,设立并指派下一级组织,负责监督全部金融机构的正常业务、保护消费者的合法权益等事务。然后,进一步强化中央银行的职责,确保中央与地方的顺利合作,提高协调性[50]。银监会要明确中国人民银行制定和实施货币政策、建立金融体系的基础设施、整合金融业原始数据、发现问题和解决问题的职责。最后,合理制定法律法规,加大监管力度。根据逆周期监管的具体目标,不断修订和完善金融业的基本法律。

六、小结

本文对商业银行信贷的顺周期性的文献进行了梳理,2008年的金融危机使各界人士意识到了银行顺周期性的严重后果,银行过度的顺周期性会导致经济周期的波动,致使金融市场偏离长期均衡,从而引发经济危机。许多学者都验证了商业银行信贷的顺周期性,主要表现为:银行业的信贷活动与实体经济之间的关系,商业银行的信贷行为导致了整体经济周期的波动,从而增加了银行业的系统性风险,降低了银行体系的稳定性。同时对银行顺周期性的经济后果进行了分析,并根据《巴塞尔协议Ⅲ》提出了逆周期监管的目标和路径。在银行业逆周期的监管工具上,银监会构建了一个包括资本、拨备、杠杆率和流动性等在内的逆周期监管的基本框架,通过可计量的指标来缓解商业银行信贷的顺周期性问题。但是,其执行效果仍有待进一步地提升。目前,学术界对银行顺周期性已经有了一定的研究成果,但其结论仍存在分歧,因此,需要对商业银行信贷的顺周期性进行更深层次的分析,尤其是信贷顺周期性的成因,如何从根本上解决这个问题,逆周期监管对解决顺周期性问题的效果如何,值得学术界与实务界继续深入研究。

主要参考文献:

[1]Robert M.Bushman,Christopher D.Williams.Accounting discretion,loan loss provisioning,anddiscipline of banks' risk-taking[J].Journal of Ac-counting and Economics,2012(54):1~18.

[2]苗文龙.中国银行体系亲周期特征与金融稳定政策[J].数量经济技术经济研究,2010(1):67~82.

[3]Peterson K.Ozih,Erick Outa.Bank loan lossprovisions research:A review[J].Borsa IstanbulReview,2017(3):144~163.

[4]张琳,康永辉.我国商业银行资本缓冲周期性研究——基于银行资本补充能力的视角[J].管理世界,2015(7):42~53.

[5]Borio,Craig,Philip.Procyclicality of the financialsystem and financial stability:Issues and policyoptions[J].BIS papers,2001(1):1~57.

[6]Ayuso J.,Perez D.,Saurina J..Are capital bufferspro-cyclical?:Evidence from Spanish panel data[J].Journal of Financial Intermediation,2004(2):249~264.

[7]Bikker J.A.,Metzemakers P.A.J..Bank provi-sioning behaviour and procyclicality[J].Journal ofInternational Financial Markets,Institutions&Money,2004(2):141~157.

[8]滑靜,肖庆宪.我国商业银行亲周期性的实证研究[J].上海理工大学学报,2007(6):609 -612.

[9]吴正光.金融风险顺周期效应的实证研究[J].金融理论与实践,2009(9):27~31.

[10]孙天琦,杨岚,苗文龙.中国财政政策是否具有顺周期性[J].当代经济科学,2010(3):1~10.

[11]王晓枫,熊海芳.贷款损失准备对商业银行顺周期性的影响[J].国际金融,2011(2):60~64.

[12]赵霜茁,张晓静.我国商业银行信货投放亲周期性实证研究及缓释对策[J].金融理论与实践,2012(1):80~85.

[13]Ibanez-Hernandez,Pena-Cerezo,De La MataA..Identifying credit procyclicality processes andthe impact of statistical provision in Spain:Analysisof bank financial statements[J].Spanish Journal ofFinance and Accounting,2014(4):380~403.

[14]Kruger S.,Rosch D.,Scheule H..The impactof loan loss provisioning on bank capital require-ments[J].Journal of Financial Stability,2018(36):114~129.

[15]Heid F..The cyclical effects of the Basel II capitalrequirements[J].Journal of Banking&Finance,2007(12):3885~3900.

[16]陈旭东,何艳军,张镇疆.货币政策、银行信货行为与货款损失准备——基于中国商业银行的实证研究[J].国际金融研究,2014(10):6474.

[17]Anolli M.,Beccalli E.,Molyneux P..Bankearnings forecasts,risk and the crisis[J].Journal ofInternational Financial Markets,Institutions&Money,2014(29):309~335.

[18]项后军,陈简豪,杨华.银行杠杆的顺周期行为与流动性关系问题研究[J].数量经济技术经济研究,2015(8):57~72.

[19]Agenor P.,Zilberman R..Loan loss provisioningrules,procyclicality,and financial volatility[J].Journal of Banking and Finance,2015(61):301~305.

[20]潘敏,陶宇鸥,汪怡.商业银行长期流动性监管具有顺周期特征吗?——来自中国银行业的经验证据[J].国际金融研究,2017(4):76 85.

[21]余文卿.商业银行亲周期性与宏观经济波动:一个基于信用风险评估模型的解释[J].安徽农业科学,2006(22):6071~6073.

[22]王胜邦,陈颖.新资本协议内部评级法对宏观经济运行的影响:亲经济周期效应研究[J].金融研究,2008(5):48~64.

[23]张雪兰,何德旭.逆周期宏观审慎监管工具的有效性:国外文献评述[J].国外社会科学,2014(4):52~69.

[24]刘灿辉,周晖,曾繁华等.中国上市银行缓冲资本的顺周期实证研究——基于A股6家上市银行的动态面板数据研究[J].管理世界,2012(3):176~177.

[25]金鹏辉,张翔,高峰.银行过度风险承担及货币政策与逆周期资本调节的配合[J].经济研究,2014(6):73~85.

[26]黄宪,熊启跃.银行资本监管作为逆周期调节工具的经济学解释——基于逆周期“资本缓冲”功能的视角[J].金融评论,2014(1):54~73.

[27]汪航,徐培文.实施逆周期资本缓冲的若干探讨[J].新金融,2018(1):47~51.

[28]涂锐.我国商业银行信用风险顺周期性的实证研究[J].当代经济,2010(4):154~155.

[29]武春桃.信息不对称对商业银行信贷风险的影响[J].经济经纬,2016(1):144~149.

[30]丁杰.信息不对称对商业银行信贷风险产生的影响分析及讨论[J].时代金融,2017(27):81~82.

[31]梁涛.我国商业银行理财产品趋同:羊群效应抑或是监管诱导[J].经济与管理,2014(1):62~66.

[32]刘冲,郭峰,傅家范等.政治激励、资本监管与地方银行信货投放[J].管理世界,2017(10):36~50.

[33]丁友刚,王彬彬.货款拨备:从“已知的未知”到“未知的未知”?[J].会计研究,2017(9):29~34.

[34]郭杰,洪洁瑛.银行货款损失拨备的影响因素分析——基于微观数据的经验证据[J].金融评论,2011(1):11~19.

[35]谈俊.银行顺周期性文献述评[J].金融评论,2012(3):113~122.

[36]李楠,汪翀.關于巴塞尔协议规避银行系统危机的有效性研究[J].国际金融研究,2012(1):54~62.

[37]Xie B..Does fair value accounting exacerbatethe procyclicality of bank lending?[J].Journal ofAccounting Research,2016(1):235~274.

[38]徐晟.金融稳定性与公允价值会计准则的优化——基于动态减值准备的思考[J].会计研究,2009(5):14~19.

[39]吴翔宇.从信息不对称看商业银行信用风险的产生及其防范[J].时代金融,2017(8):152.

[40]巴曙松,张伟,岳圣元.中国逆周期资本缓冲计提指标选择与机制构建——基于巴塞尔标准计提模型的扩展与检验[J].财经问题研究,2017(11):44~51。

[41]宋端雅.宏观审慎监管与系统性风险[J].市场周刊(理论研究),2017(6):88~90.

[42]曹麟,彭建刚.基于宏观压力测试方法的逆周期资本监管框架研究[J].国际金融研究,2014(7):62~71。

[43]宋科.逆周期监管:制度框架与政策工具[J].清华金融评论,2014(7):110~112.

[44]何诚颖,赫凤杰,陈薇.后金融危机时代中国金融监管的演变和发展[J].经济学动态,2010(7):71~77.

[45]周莉萍.银行业监管:一般理论及实践发展[J].金融评论,2016(5):6~31.

[46]王胜邦,陈颖.中国商业银行资本监管:制度变迁和效果评价[J].国际金融研究,2009(5):78~86.

[47]Lars Norden,Anamaria Stoian.Bank earningsmanagement through loan loss provisions:A double-edged sword[J].Journal of Economic Literature,2014(5):1~45.

[48]何德旭,蒋照辉.中国银行业逆周期监管架构优化的目标与路径分析[J].金融评论,2017(4):26~39.

[49]张小波.逆周期资本缓冲机制的拓展及其在中国的适用性分析[J].国际金融研究,2014(5):71~79.

[50]丁友刚,岳小迪.货款拨备、会计透明与银行稳健[J].会计研究,2009(3):31~38.