豫麦158的品种特性及其栽培技术要点

张锋,姬小玲,张中州,袁谦,甄士聪,薛国典,赵永涛

(漯河市农业科学院,河南 漯河 452000)

黄淮南片麦区是我国第一大麦区,小麦种植面积和总产量均占全国40%以上[1]。黄淮麦区的小麦生产状况直接影响着河南省乃至全国的粮食安全,选育适宜黄淮麦区生产利用的小麦品种并配套相应的栽培技术具有重要意义[2]。漯河市农业科学院采用矮败核不育轮回选择技术,培育出小麦新品种豫麦158[3,4]。该品种具有性状和穗型独特,结实性和抗性均佳,高产、稳产、广适、优质等特点,应用前景广阔;但也存在植株较高、熟期较晚等不足,在生产上应予以关注。对豫麦158 的品种特性进行分析,并通过高产示范对该品种的栽培技术进行了总结,以期实现良种与良法的配套应用。

1 豫麦158 的品种特性

1.1 选育过程

为突破黄淮麦区小麦遗传基础狭窄的现状,漯河市农业科学院利用矮败核不育轮回选择技术选育了豫麦158。其阶梯聚合多生态区的23 个优良种质,2014 年通过国家农作物品种审定委员会审定(审定编号:国审麦2014004)。

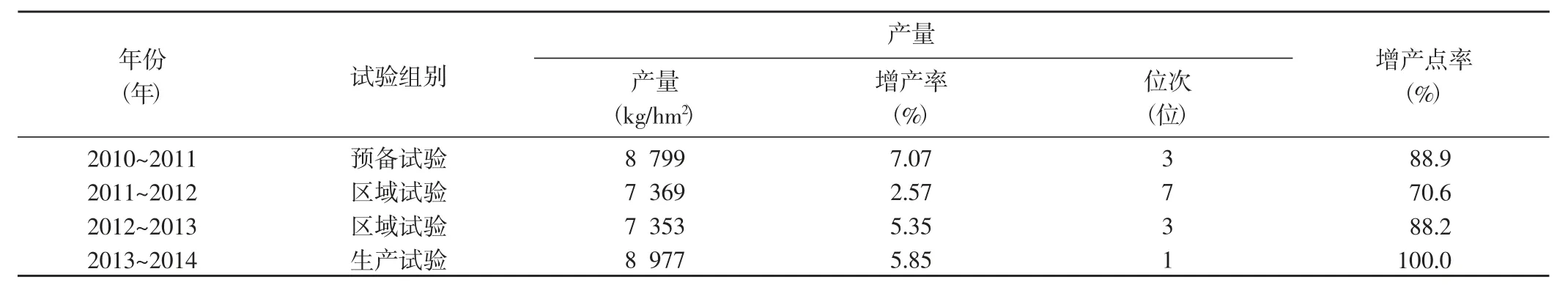

2010~2014 年参加国家黄淮南片品种审定试验,产量表现突出(表1)[5~8]。其中,预备试验产量为8 799 kg/hm2,较对照周麦18 增产7.07%,增产点率88.9%,产量居参试品种第3 位;2 a 区域试验平均产量为7 361 kg/hm2,较对照周麦18 增产3.96%,增产点率79.4%;生产试验产量为8 977 kg/hm2,较对照周麦18 增产5.85%,增产点率100%,产量居冬水组B组第1 位。豫麦158 具有高产、稳产、广适的特点,适合黄淮南片麦区高水肥地块种植。

表1 国家品种审定试验中豫麦158 的产量Table 1 Production of Yumai 158 in the national variety tests

1.2 品种特性及产量构成

豫麦158 属半冬性中晚熟品种,全生育期228.7 d,较周麦18 晚1 d;株高81 cm 左右,较周麦18 略高;茎秆粗壮,抗倒性较强;旗叶窄长上冲,中后期根系活力强,耐热性较好;叶功能期长,灌浆速度平稳,熟相好;穗层整齐,长方形穗,穗大且均匀,结实性好;长芒,白壳,白粒,子粒椭圆形,半角质,饱满度好;子粒品质中强筋。

与对照品种周麦18 相比,豫麦158 群体成穗数略少,2 a 区域试验平均有效穗数546 万穗/hm2;穗粒数较多,平均穗粒数34.4 粒;千粒重稳定,平均45.1 g(表2)。

表2 国家品种审定区域试验中豫麦158 的品种特性及产量构成Table 2 Characteristics and yield components of Yumai 158 in the national regional tests

1.3 生产示范结果

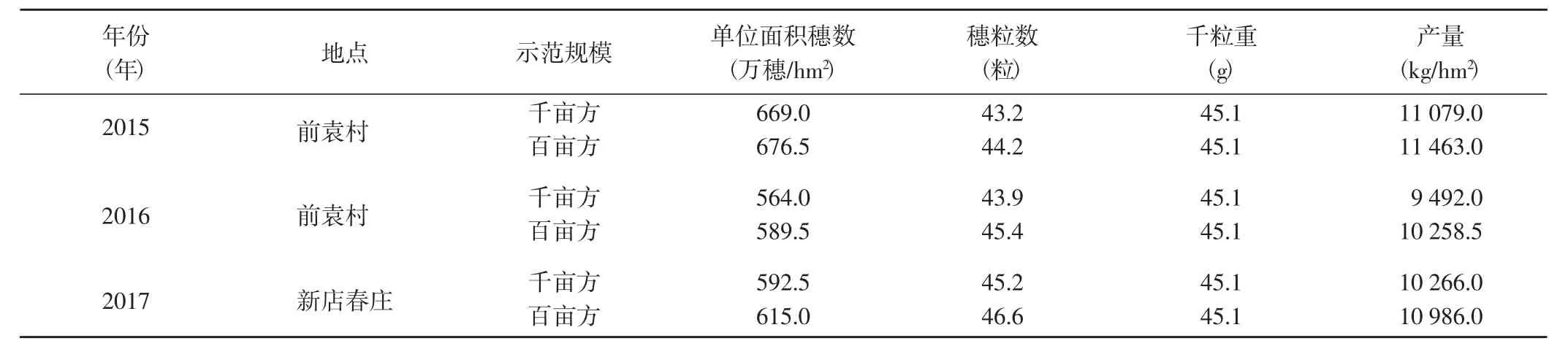

为示范推广豫麦158,漯河市农业科学院分别在漯河市郾城区、临颍等地连续3 a 建立高产示范方,并组织专家测产验收。2015 年创造了百亩方产量11 463.0 kg/hm2、千亩方产量11 079.0 kg/hm2的记录(表3)。

多年多点示范试验结果显示,豫麦158 穗粒数较多(平均44.8 粒)且差异不大,千粒重稳定,单位面积穗数是限制其产量的主要因素。2015 年百亩方示范中,豫麦158 单位面积穗数最高,达到了676.5 万穗/hm2,产量也最高;2016 年千亩方示范中,豫麦158单位面积穗数最低,为564.0 万穗/hm2,产量也最低。因此,搞好田间管理,保证小麦成穗数是实现豫麦158 高产的主要措施之一。

表3 豫麦158 高产示范的产量及其构成Table 3 Yield and its composition of Yumai 158 in high-yield demonstration

2 豫麦158 的栽培技术要点

豫麦158 为半冬性品种,其管理技术要点可总结为适时晚播,略增播量;管理提前,促控结合;加大群体,稳定穗粒数,保证粒重。

2.1 整地

提倡秸秆还田,旋耙与深耕结合,有机肥与化肥配合使用。撒施有机肥15 000 kg/hm2和小麦专用肥(N、P2O5和K2O 含量均为15%)750 kg/hm2做底肥,结合深耕整地,将底肥翻埋入土,耱平粑实。

2.2 播种

豫麦158 冬季抗寒性中等,分蘖能力强,播种过早时若遇特殊年份可能会产生冬季冻害。适宜播期为10 月10~20 日,基本苗控制在240 万~300 万株/hm2。如遇特殊年份,可在适播期内适当晚播。播期推迟(晚于10 月20 日)时应适当加大播量,播期每推迟2 d,播量增加7.5 kg/hm2。

2.3 田间管理

根据土壤水分状况,浇好底墒水、越冬水、孕穗水和灌浆水,确保足墒播种,严防“卡脖旱”。

春季根据苗情进行田间管理。对于分蘖数超过1 500 万个/hm2的旺苗麦田,应于3 月15~25 日拔节前用15%多效唑粉剂750 g/hm2对水450 kg/hm2喷施;分蘖数为1 200 万~1 500 万个/hm2的麦田,在小麦拔节后期追施尿素120~150 kg/hm2;分蘖数少于1 200 万个/hm2的弱苗麦田,应适当增加施氮量,可于小麦拔节前或者返青期追施尿素150~225 kg/hm2。

2.4 病虫草害防治

防治蝼蛄、蛴螬、金针虫及吸浆虫蛹等地下害虫,应采取土壤处理与药剂拌种相结合的方式。土壤处理方法:用3%甲基异柳磷颗粒剂22.5~30.0 kg/hm2拌细土300 kg,搅拌均匀后,边撒边犁,将药剂翻入土中。药剂拌种方法:杀虫剂选择甲胺磷,按照m(药)∶m(水)∶m(种)=1∶50∶500 的比例拌种;杀菌剂选择禾果利或适乐时,根据说明书用量使用。

返青至拔节前防治纹枯病,可选用20%三唑酮1.5 L/hm2或12.5%禾果利225 g/hm2对水600 kg/hm2,对准茎基部喷雾,用药l~2 次。在抽穗后开花前开展“一喷三防”工作,预防早衰和干热风,其中,第1 次作业可选用10%吡虫啉可湿性粉剂150 g/hm2或5%啶虫脒300 g/hm2、12.5%禾果利可湿性粉剂300 g/hm2或50%多菌灵1.125 L/hm2或75%甲基托布津750 g/hm2、磷酸二氢钾1.5~2.25 kg/hm2,对水450 kg/hm2喷雾;第2 次作业于开花后10 d 左右进行,可联合防治蚜虫、赤霉病。小麦抽穗扬花期需科学预防赤霉病,若遇3 d 以上连阴雨天气,可提前选用50%多菌灵可湿性粉剂1.5 kg/hm2或多菌灵胶悬剂、微粉剂120 g/hm2对水750 kg/hm2喷雾预防,如喷药后24 h 遇雨,应及时补喷。

冬前化学除草一般在11 月中旬至12 月上旬进行。若冬前未进行除草,可在翌年3 月上旬小麦返青至起身期日平均气温>10 ℃时,选择晴朗无风的天气喷药补救。应根据麦田杂草类别合理选择除草药剂,其中,以播娘蒿、猪殃殃、荠菜为主的阔叶杂草麦田,可采用20%氯氟吡氧乙酸乳油525 mL/hm2对水450 kg/hm2或5.8%双氟·唑嘧胺悬浮剂525 mL/hm2对水450 kg/hm2喷雾;以看麦娘、野燕麦等禾本科杂草为主的麦田,可选用10%精噁唑禾草灵乳油600 mL/hm2或3%甲基二磺隆油悬剂450 mL/hm2对水300 kg/hm2喷雾;麦田杂草类型较多时,可根据各药剂的使用说明复配施用。

2.5 收获

豫麦158 生育期略长,后期灌浆时间长,小麦茎秆质量好,可适时晚收,以提高产量,减少仓储晾晒成本。在完熟初期,叶片及茎秆全部变黄,子粒呈现出品种固有的色泽,含水量降至18%以下时,可选择晴朗天气采用联合收割机收获。