边远地区农村青年女性的“别样逃婚”研究

李雪彦

摘 要: 家庭是社会和谐、稳定的基础。受制于男女比例失调、生存环境恶劣、文化习俗冲撞、利己观念普遍等因素,我国西部地区的部分边远村落出现了女性逃婚现象。总体上看,这类逃婚呈现出行为主体低龄化、生育行为普遍化、发生时间后置化几项特征。作为应对措施,预防早婚、早育、保持性别比例均衡、延长女子的受教育时间、鼓励适婚男女领取结婚证是必要的介入点。

关键词: 边远地区; 青年女性; “别样逃婚”

中图分类号: D669.1 文献标识码: A DOI:10.13411/j.cnki.sxsx.2019.03.016

The Different Young Women Escaping Marriage in Remote Villages

——A Field Investigation Based on G Township Zhenning County

LI Xue-yan

(School of Political Science and Law, Anshun College, Anshun 561000, China)

Abstract: Family is the foundation of social harmony and stability. For the imbalance of the ratio of men and women, the harsh living environment, the clash of cultural customs, the general concept of self-interest and other factors, some remote villages in the western region of our country have met the phenomenon of large-scale female escaping from marriage. Generally speaking, this kind of escape from marriage presents several characteristics: the involved person is young, the fertility behavior is universal, and the time of occurrence is postdated. As a response, prevention of early marriage and early childbearing, maintaining gender balance, prolonging girl education and encouraging married men and women to obtain marriage certificates are necessary ways.

Key words: remote areas; young women; different escaping marriage

當前,学界对农村社会成年男性的婚姻挤压问题给予了相对充分的关注,其视点主要分布在以下几个方面:第一,挤压模式的归纳及趋势预测。这一维度,典型的文献资料有《中国男性婚姻挤压模式研究》、《中国男性婚姻挤压趋势研究》。第二,以特定空间为限制,运用定量分析范式呈现挤压现状。此角度代表性成果为《武陵山区男性婚姻挤压现状调查与对策研究》、《史学视野下的婚姻挤压问题研究——以战后四邑侨乡社会婚姻挤压问题研究为例》、《西北农村地区的婚姻挤压现状——基于青海省HY县S乡婚姻市场的实证研究》、《西部农村男性婚姻挤压问题究——以陕西省洛南县城关镇为例》、《畲族男性的择偶困境研究——以广东两个畲族村为例》等;第三,以现实为依据,总结挤压原因,分析负面影响,寻找应对良方。这一切入点,形成的文献有《“婚姻挤压”的制度成因及法律应对》、《农村男性婚姻挤压的影响因素研究——以豫东Y县Z乡为例》、《西部贫困村大龄单身男性攻击性问题调查研究》、《婚姻挤压对农村男性生命质量的影响》、《婚姻挤压对农村流动男性养老意愿的影响——基于压力应对理论的分析》等。然,与上述问题同时存在的另一个现象——农村女性逃婚,却由于各种原因被学人们忽视了。或许,从数量上说,后者远不如前者明显,但其影响却丝毫不输,因为它不仅会加重男性家庭的经济负担、产生人际关系及经济纠纷,还会造就失母儿童群体。基于此,笔者以贵州镇宁G乡为个案,探讨农村青年女性的逃婚问题。

一、何为“别样逃婚”?

在行为层面上,逃婚并不是什么新鲜之事。自人类形成婚配意识并以此为前提构建起婚姻关系以来,它就时不时地发生。回顾历史,其常以两种形态出现,一种是零星个案,没有任何规律可寻,不会给社会造成什么冲击。另一种是集中式爆发,具有一定的规律性,能够反映出某种深层次社会问题或者是婚恋观念的团体式变迁,容易引起社会不同程度的震荡。

既然逃婚现象自古有之,不少人可能就会顺势认为学术界应该对此展开了充分研究。可结果却是,以“逃婚”为主题词,中国知网里的相关文献仅有55条,其中还夹杂着从习俗和文化意义上对逃婚所进行的理解与界定。如此一来,我们对“何为逃婚”这一问题的回答势必呈现出粗浅性,因为至少在已有成果的支持与借鉴上,本文处于势单力薄的境地。在这样一种情势下,如何做才能给“逃婚”一个准确而又深刻的诠释?这里,笔者引用一条来自彭立荣主编的《婚姻家庭大辞典》中所陈述的记录:“逃婚是指婚姻关系的一方出于某种原因,在举行婚礼前出走逃离。同时包括婚礼举行后,甚至夫妻共同生活一段时间后,一方对另一方不满意而出走。在包办婚姻及法制不健全的国家里,逃婚现象是普遍的。”[1]

以彭立荣学者给“逃婚”下的定义为基础,本文认为“逃婚”乃男女双方中的一方出于某种原因而自行终止现实及法律婚姻关系的一种行为。具体说来,其包括如下几种形式:其一,定下婚约或领取了法定结婚证书但于举行婚礼前逃离;其二,领取了法定结婚证或举行了婚礼,甚至共同生活过一段时间后的出走;其三,既没有举行婚礼也没有办理结婚证,但以夫妻名义生活过一段时间后的出逃。“别样逃婚”则是逃婚中的一种特殊形式,它的“别”主要表现在以下几个方面:第一,行为发生主体具有特殊性,妇女、低龄、具备生育能力是基本前提;第二,行为发生原因与传统的追求婚姻自由有显著差别。如此说,主要因为在我国历史上,“父母之命,媒妁之言”是普遍的婚姻关系建构模式。在此模式下,与谁组建家庭在很大程度上并不取决于成婚者,他们的父母才是最终的决定性力量。这样一来,现实生活中便充斥着许多获得父母首肯但却违背当事人意志的婚姻事实。作为对此种婚姻的抵触与排斥,部分人走上逃婚道路。随着西方个人主义思潮影响加深,此种现象在民国时期出现了集体式增长。就这一维度而言,逃婚在我国有着悠久的历史渊源。然而,作为一种社会现象,逃婚也会有时代特征。目前出现于我国边远农村的女性逃婚就是例证。此种类型的逃婚,当事人在婚姻关系发生时并没有受到非本我力量的威胁与控制,自然不可能与传统意义上的追求婚姻自由、自主同日而语。换句话说,其不过是利己主义思想浸润下形成的对义务和责任的冷漠与逃避;第三,行为发生的社会环境较为民主、开明。一般意义上,逃婚行为常出现于威权型社会,因为在这样的社会里,以公共权力机关为核心的政治性力量极容易按照统治阶级的意志为人们制定缺少社会个体普遍同意的婚配规则,从而导致婚姻关系中的一方或双方产生不满情绪。目前发生于农村的女性逃婚却与此截然相反。可以说,正是在国家法律及正式制度的“宽容”下,处于婚姻关系中的农村妇女才基于自身意志从已经形成的婚姻或准婚姻关系中毫无惧色地抽离。

二、边远地区农村青年女性的“别样逃婚”:比例与特点

谈及某一问题的现状,人们总习惯于从“究竟占有多大比例”开始思考、衡量,似乎只有达到30%、50%或者更多,才能显示出相关问题的严重性,笔者却不甚赞同,因为问题本身的特殊性往往会左右着其所能达到的最终比例。换句话说,某些问题尽管已经很严重,但其在所依存的总体人口中所占比重却很难超过一半。相反,另外一些问题从数量上看确实超过了一半,但却并不能证明其发展到了必须采取措施加以解决的地步。本文所提出的边远地区农村女性的“别样逃婚”明显属于前者,因为机械地从“量”的角度看,G乡妇女逃婚确实没有超越村庄所在家庭总数的20%,但若将“定量”与“定性”结合起来对待,我们又能够深切感受到这一不太高的比例背后所潜藏的痛楚与无奈。为了更细致地说明问题,笔者以村为单位,呈现发生在G乡的妇女逃婚现实。

以表1为依据,我们不难发现,在G乡,女性逃婚已是一种客观存在的事实。下面的问题是,这一比例究竟有多大?对此,笔者只能给出一个大致估计,因为经过调整,G乡一共有10余个行政村,而本文仅从其中随机抽取了5个进行调研。那么在这5个村中,女性逃婚的平均比例是多少呢?为给出一个符合客观现实的解释,笔者利用公式——平均比例=各村女性逃婚之和/各村家庭数量之和*100%进行测算①。经计算,结果为4.63%。由于是随机抽取,因此G乡女性逃婚的总体状况可能会出现两种结局——略高于或低于上述百分比,但却不会有大幅波动。如此一来,我们便有充足的理由得出如下结论:在G乡,每百户家庭中,大约有5-8户会发生女性逃婚行为。对于这一比例,部分人可能会觉得不足为虑,笔者却心怀“异念”,原因在于统计家庭户数过程中,我们并没有考虑年龄因素。也就是说,如果除去50岁以上的夫妇,逃婚比例将成倍数上升。如此一来,G乡的女性逃婚就显得比较严重了。

谈到G乡女性逃婚的特点,笔者以为可概括成下述几个方面:

1. 逃婚女性低龄化

以表1的“逃婚年龄”项为分析对象,我们发现45岁以上的案主数量为零,40-44岁的仅有3人,其余的全部在19-37岁之间。这说明,该乡的大龄已婚妇女基本不存在逃婚现象。之所以出现这一状况,笔者认为可能同她们的思想观念及再婚优势丧失密切相关。前者的意思是,物资匮乏的20世纪60、70年代,国家不具备向所有社会成员提供大范围、高质量的义务性基础教育和有偿性中高等教育之能力,大批公民被隔离在“象牙塔”外,有的甚至在小学毕业时便因初中招生名额有限而被迫中止学业。在这样一种形势下,作为集合了边、远、穷、敝等不利因素的区域,出生于这一时期的G乡女童断不可能避开上述社会现实而个案式地受到良好教育。如此一来,以男女平等为精髓的西方性別文化便很难通过学校教育这一路径浸入这一群体的骨髓,“男尊女卑”、“嫁鸡随鸡,嫁狗随狗”、“离婚为耻”等传统观念则因家庭成员及邻人之间的口口相传或者日常生活中的耳濡目染变得根深蒂固。虽然上述心理曾因违背了人的自然权利而饱受批评与质疑,但不得不承认的是,其确实在压抑女性权利的前提下大大降低了G乡家庭离散的风险。后者则是说受生理、心理、生活经历及社会风气等因素影响,G乡45岁以上妇女的生命轨迹已基本成型,尽管其对现有的婚姻、家庭存在不满,但她们或缺乏独立的经济能力,或年老色衰,或已丧失生育能力,或正在承担子女抚育、老人赡养之重责,有的甚至当上了奶奶,按大众化的男性择偶标准及取向,很难借着自身条件实现婚姻再构建。

2. 逃婚时间“后置化”

这一点,反映在表格1中的第2列。综合此列各项统计数据我们发现,G乡最早的逃婚事件发生在2009年,2010-2011年仅有两例,其余的全部分布于2012年之后。出现这一现象,笔者认为可能和近几年大规模的打工潮有关。在向城市转移劳动力的过程中,G乡妇女扮演了打工者和留守人这两种角色。在成为前者之时,她们亲身感受了城市的繁华与农村的凋敝,同时还通过培训、实践等途径获得在城市生存的从业能力以及不亚于配偶的经济地位。在完成后一角色的过程中,她们的生活单调而乏味,生产劳动、照顾子女、短期务工、夫爱缺失是必须经历的常态。而不管前者还是后者,在某种框架下显然都无益于婚姻关系的稳定,因为她们要么凭借社会交往圈层扩大给妇女带来更多重新选择婚恋对象的机会,要么因长期“独守空房”使妇女滋生不满情绪而选择“移情别恋”。

3. 教育经历短浅化

G乡逃婚妇女教育基础薄弱,教育时限短少。这一点,暴露在表1的“教育水平”项中。梳理相关统计结果我们不难发现,文本中所记录的逃婚女性大多只具有小学、初中文凭,高中仅涉及三例,大学则为零。这一结果背后的根源来自两点:第一,受地理位置、自然资源及国家发展战略等因素影响,西部地区农村的社会、经济发展总体水平不容乐观,凋敝、贫穷、落后是不少村庄的真实写照。在这样一种大背景下,作为集中连片贫困区域之一,G乡一方面不可能在人口教育上取得突出成绩,另一方面根据婚姻中的“斜坡理论”和“斜坡现象”很难吸纳到外地高学历女性进入本地婚配市场;第二,低学历女性校园学习时间比较短暂,于人生观、价值观正在形成且需引导、矫正之际,其步入了现实而又复杂的社会。在这一体系里,以人为主体的群际间出现了明显的经济、权力、教育、名誉及人脉资源分化、分层现象,以此为奠基,人们的意识形态也陷入了夸张的异质状态,具体说来就是集体主义和个人中心相互依伴,享乐、功利主义与勤俭节约“不离不弃”,遵纪守法与目无纲纪“难舍难分”,甘于奉献与责任、义务逃避心理“纠缠不清”。此种现实带来的后果是,早早脱离校园的未成年女子因缺乏教育机构的引导、熏陶轻易被周围的不良心态浸润、影响,有时甚至将各种亚文化所推崇的做派内化于心、外化于行却不觉愧疚。这样一来,日后婚姻中的草率逃离便具备了前期的心理铺垫。

4. 生育行为普遍化

G乡妇女逃婚行为发生之时,大多已当上母亲。这一点,表现在1中的“生育情况”项。对此栏调研结果进行整理,我们发现在37例逃婚事件中,仅有2位女性在逃婚之时未经历生育行为。原因主要指向两个维度,一是农村女性早婚现象普遍,二为年轻人婚前性行为增加。就前者,笔者曾以“你几岁形成事实上的婚姻关系”为题展开调研,结果,在抽取的150名受访者中,24-30岁的有35人,20-23岁的有98人,16-19岁的有17人。既然上述数据证明了女性早婚在G乡具有普遍性,那么日后当她们从已经形成的婚姻关系中抽离之时,后代存在就失去了逻辑关系上的争辩价值,因为其不过是生物种群繁衍功能所带来的自然结果;对于后者,在调研中,笔者发现受物质贫困、读书无用论、城乡教育资源失衡、青壮年劳动力向外转移等因素影响,农村的未成年女性中,有为数不少的一批人在初中毕业甚至初一结束之时就自愿中断学业,加入劳动力队伍。她们有的转移进发达城市从事流水线工作,有的在餐馆、超市、零售店打工,有的在发廊、美容院当学徒。客观讲,上述行为不仅使农村未成年女性获得物质收入从而减轻了原生家庭的经济负担,还向城市提供了大量充满活力的劳动力进而维持了经济体系的稳健运转。可与此同时,亲属陪伴与关爱的缺失、文化与职业因素所导致的社会排挤又使这一群体在异国他乡倍感孤独、无聊与无助。为寻得温暖,她们与年龄相仿的异性谈起了恋爱,并于性知识缺乏和青春期生理悸动的双重挤压下怀孕。这样一来,当逃婚行为出现之时,即便其尚未与配偶形成法律上的婚姻关系,但母亲身份却早已成为事实。

三、边远地区农村青年女性的“别样逃婚”:凭什么发生?

(一)“不领证”:为青年女性逃婚解除后顾之忧

我国是一个法制国家。1950年即诞生了第一部真正意义上的婚姻法。1980年该法得到进一步完善,不合理的规定被清除。此后,《婚姻法》保持了基本稳定但不断改进之发展态势,至目前已达到比较完善的地步。总体说来,这几部婚姻法各有特点,但却都包含“男女双方必须亲自到婚姻登记机关进行结婚登记”这一条。以此为前提,不少人可能会理所当然地认为,既成婚姻应该都有公共权力机关所颁发的结婚证充当法律上的“保护伞”。笔者却不甚认同,因为正如研究者所言,“道德伦理与社会现实之间不仅在认识上总是存在着一定的距离,而且客观上也难以达成完全的一致”[2],调研中,我们确实发现在婚前领取法定结婚证成为大多数公民的一种习惯之时,G乡仍然有部分男女将民间的婚礼置办仪式作为婚姻关系确认的主要形式。这一比例究竟有多大?以“你是否于婚前到民政部门进行登记”为题,笔者展开了局部调研。结果,在随机抽取的近5年结婚的125对夫妇中,有86对表示按照法律规定他们还没有办酒宴就到当地民政局办理了婚姻确认手续,有27对声称结婚典礼后的一段时间,为了给即将出生的孩子一个出生证和户口,他们领取了结婚证,剩余的12对则以委婉的语言指出第一个孩子出生后,其也没有完成婚姻登记手续。

上述情形会导致何种恶果,除了法律权威受到挑战、人口数量难以统计外,笔者认为最严重的莫过于家庭稳定性遭遇冲击,因为缺少了法律约束,女方从现实婚姻中逃离之时,将不必面对户口迁移、子女抚养、债务承担等难题。如果能够对过往的事实婚史缄而不提,其甚至可以以“未婚”的身份存在于社会体系当中。而不管前者还是后者,都十分有利于日后婚姻关系的重新选择、构建。这一点,已为调研材料所证实。譬如,在木郎村笔者就遇到了这样一位案主:此人姓黄,于20岁外出打工之时结识了一位姓柳的四川女孩。不知是出于好感还是青春期的冲动,认识5个月之后,两人过起了同居生活。2011年,女方怀孕,案主带其返回乡下。或许是女方年龄太小,或许是当地风俗所致,两人并没到民政局办理结婚手续。12月,女方诞下一名男婴。2013年9月,又接着产下女儿。可惜,这段现实中的婚姻关系并没有长久,2017年1月,经历数次争吵之后,女方留下两个孩子“净身”返回原户籍所在地。交谈时,案主的母亲无奈地回忆:“没有孩子绊脚,法律又不能证明她和我儿子结过婚,儿媳妇好找对象得很。这不,17年底,人家离开还不到一年就又找了个男人嫁了。我儿子就难娶了,谁叫我们家穷,地方又不好,还带着两个孩子。”

(二)生存环境恶劣:青年女性逃婚的“物质基础”

经过内战、大跃进及文化大革命等历史大事件的“洗礼”,20世纪七八十年代,贫困像幽灵一样在中华大地上空盘旋,既威胁着无数中华儿女的健康、生命,也极大地限制了我国在国际上的地位。如何改变这一残酷现实?1986年3月28日,于天津听取汇报和进行视察的过程中,邓小平同志形成了如下说法:“我的一贯主张是,让一部分人、一部分地区先富起来,大原则是共同富裕。一部分地区发展快一点,带动大部分地区,这是加速发展、达到共同富裕的捷径。”[3]作为上述思路的实际行动,深圳、珠海、汕头、厦门、宁波、温州、大连等地获得了经济特区、沿海开放城市称号,享受着特殊的政策、资金、技术照顾。与此同时,中西部的城市也被地方政府列为重点支持对象,于教育、通讯、经济建设、医疗、文化等方面获得优先发展权。在“人口多、底子薄”时期,“让一部分地区和人先富裕起来”的战略确实使我国以城市为单位的局部区域和行业迅速跻身发达国家行列,但作为后遗症的城乡二元化问题也接踵而至。具体说来就是,与城市的现代化、工业化、智能化形成鲜明对比,由于资源被过度抽取、反哺力度又受到限制,广大农村被迫患上了以传统、凋敝、贫困、落后、闭塞等为总体特征的“农村病”。虽然近几年在国富民强的时代背景下,政治权力机构加重了对边远农村的扶持力度,但由于人多地广,前期的“失衡式”发展所产生的巨大惯性不可能马上终止,除与城市相隔较近的“发展红利区”,我國仍有大批村庄贴着“穷困潦倒”标签。

作为隶属于国家级贫困县的G乡,也经历着大致相近的“病症”:首先,受制于矿产资源缺乏、村民居住空间分布零散、地理位置偏远、人力及技术资本存量低下,该乡既没有传统意义上的重、轻工业,也缺乏现代意义上的集生产、加工为一体的规模化种养殖业和以乡村旅游为依托的文化、服务行业,高新技术产业则更是无从提起。为解决生计问题,村里的年轻人80%以上选择外出务工,老人、儿童、妇女成为“镇守”家园的主力军;其次,在国家及地方政府的支持下,十个行政村全部享受到了通路、通电、通水服务,基础教育、合作医疗也覆盖到每一个村民,但体现着城市文明的现代物流体系、活跃经贸生活、环境治理有机系统、多元化交通工具、智能化社区服务及丰富多彩的文化娱乐平台却没有进驻任何一个村庄。所以,即便光缆、地面卫星接受设备、电视、手机等信息传播工具已被当地村民广泛占有,但总体上其还是延续着“日出而作,日落而息”生活模式的“熟人”、“半熟人”式孤寂村庄;最后,凭着劳务输出、农业生产及国家所引导、支持的专业合作社,村民基本解决了温饱问题,甚至出现了某些小康特征。因为调研中我们确实发现一半以上的家庭盖起了两三层的洋楼,摩托车、轿车等交通工具的占有量也超过了70%。但如果横向剖析,我们又发现这些代表小康生活的“物件”其实以发展、享受方面的超低消费为代价。从这一点上说,贫困仍然是G乡人民面临的突出问题。

接下来的问题是,贫困、边缘、公共基础设施粗浅同女性逃婚有何关联?就此,笔者主张,正如墨子《天志上》所言,“我为天之所欲,天亦为我所欲。然则我何欲何恶?我欲福禄而恶祸祟”、《大取》所称“利之中取大,害之中取小也。害之中取小也,非取害也,取利也,其所取者,人之所执也。”、“天下之利欢。”、“利之中取大,非不得已也;害之中取小,不得已也。所未有而取焉,是利之中取大也;于所既有而弃焉,是害之中取小也”,对于生活中的绝大部分人而言,避苦就乐乃为普性。这样一来,当现实的婚姻因地理位置偏远、所依托家庭物质资源匮乏、所寄生区域公共基础设施供给简单粗浅等原因使女性生活在一种极不满意的状态中时,其逃离行为将很难避免。反映在调研结果中,我们发现在表1所呈现的逃婚个案中,80%以上的家庭年收入不足5万元,90%以上的民居分布在散居现象突出、人口稀少、村落基础设施粗浅、生活缺乏便利性之地。

(三)文化习俗冲撞:青年女性逃婚的现实导火线

对文化内涵的界定,历史上從未达成一致。“综合体”论者认为“文化是一整个的丛结。这一整个的丛结包含器物、信仰、习惯以及被这些习惯所决定的人的活动的一切产品。” “当我们把一般的文化看作一个叙述的概念时,意即人类创造所累积起来的宝藏,也即书籍、绘画、建筑等等。除此以外,还有我们适应人事和自然环境的知识,即语言、风俗、成套的礼仪、伦理、宗教、道德,都在文化范围以内。”[4]“精神现象”说反对将文化过度泛化,把文化理解为“对人进行智力、美学和道德方面的修养”,“并不是包括行为、物质创造和制度的总和。” “行为习俗”学派从行为角度诠释文化,声称“文化是一切群体的行为模式,我们把这些行为叫生活方式,生活方式是一切人群之可观察的特色。”[6]“从一重要的意义来说,文化是社会互动的产品。人的行为在某种程度上是文化行为。个人的习惯模型是由适应既成的习惯模型形成的。在这个范围以内,人的行为就是文化。这种即成的习惯模型是文化不可分割的一部分。”[4]“功能价值”理论另辟蹊径,提出文化“是生活的蓝图。一群互相影响的人本着这一蓝图而特别崇善某些行为动机而不崇善别的行为动机;或者,他们宁愿采用某些方法而不采用其他方法来实现这些动机”[4]、“是一个在满足人的要求的过程中,为应付该环境中面临的、具体特殊的课题,而把自己置于一个更好的位置上的工具性装置”[7]等相似观念。

就上述论调,笔者认为其各有所长,无需也无法区分孰对孰错。但文化的民族性、地域性却是学界公认的,因为以“文化民族性”为关键词,笔者仅在中国知网里搜索到的文献就超过500条,如果加上未收录的各国学术著作,研究成果势必达到汗牛充栋之地步。除了学术界的理论争鸣,历史所孕育、现实所承载的语言、宗教信仰、音乐、舞蹈、美术、习俗等与文化相关联的内容亦呈现出国与国、族与族之间的巨大差异。苗族是G乡的世居少数民族,在长期的生产劳动及实践中,以共同的地域为基础,他们形成了显著区别于其他族群的文化体系。首先是苗语。该语属于汉藏语系,有6至8个声调,声母多,韵母少。前者含塞擦音、清鼻音、鼻冠塞音,后者只有一个鼻音韵尾。其次是服饰,主要体现在头和服装两个维度。就前者,牛角木梳是典型佩戴物。此物约有八寸长,呈月牙形,分为两节,被线绑扎在长1尺5、宽1寸的削竹片两端,横髻于头顶。为使装束显得美观,竹片被绾上假发,两端的木梳漏出“角”;就后者,“和服”最具代表性。此服衣无领,呈深V型,对襟、袖口处绣有各种花纹图案,肩部配有刺绣小披肩,色彩较为艳丽。下身为多幅双层横拼式围裙,以白色为底,插有黑色条纹,前部配有两股由无数根细丝组成的红、橙腰带,起到固定裙身之作用;最后为宗教信仰、节日和风俗习惯等。在这方面,比较典型的现象包括:其一,相信万物有灵,崇拜山神、树神、雨神和火神等。其二,认为祖宗精神不灭,在祭祀过程中,除了以瓜果、茶、酒肉供奉祖先,还要借着“念鬼”环节将他们的名字一辈一辈地用苗语读出;其三,将“赶花坡”和“扫寨子”当作重大节日。就前者,开展的主要活动是妇女及年长的男子穿上民族服装,在村里的某一活动场地唱山歌、吹芦笙、跳苗家舞。后者则扮演了祭祀功能,具体过程为按照某种程序选择出来的3-5户人家提着公鸡、黑狗先跟着寨里通晓“鬼神之术”的“法老”到祖神庙跪拜,然后再手持“巴毛草”、剑、纸人、旗子、“火圈”等物挨家挨户念咒施法;其四,重男轻女思想还在一定程度上存在。

值得一提的是,以宗教、习俗、思想观念及语言等为载体的少数民族文化确实以“域”的存在方式丰富了以“国”为单位的华夏民族总体文化,使后者显得多姿多彩、熠熠生辉。但正如某些学者所言:“不同文化的人处在一起,沟通上总会有或多或少的困难,有时候甚至完全无法沟通”[4],文化的差异、冲撞并不总是体现出好的结果。即便被保持在可控范围内,其也会造成群体或个人的某种不适应,并进一步演变出逃离、暴力、不合作等行为。这一点,笔者在调研中深有体会。比如,在六院村,我们就接触到两位案主。一位姓梁,于2008年在浙江台州务工期间结识安徽籍女子何某。2009年两人举行婚礼,至2013年共生下两孩。为解决生计问题,梁某在附近城市的一家装潢公司打工,何某则留守家中。2015年,借着回乡探望病重父亲的机会,何某一去不归。当被问到妻子为何离家出走,陈某给笔者展示了一些零星的QQ记录:“这里生活真没意思。年轻人并不多,年纪大一点的妇女老是讲些我听不懂的苗话。去乡里赶集,买卖东西的也讲些嘀嘀嗒嗒难以形容的少数民族语,听到我说普通话,那里的人要么说听不懂,要么故意抬高价格。就连孩子的爷爷奶奶,也会互相说苗话。也不知道他们是不是在说我的不是……”另外一位案主姓张,于2009年在浙江大唐打工期间认识同车间的四川籍女孩刘某某。2010年两人置办了结婚酒宴。借着给孩子上户口的理由,张某提出要陪妻子回四川寻找户口本,但遭到对方拒绝。2013年,刘某某生下一女孩。没过多久,其就趁着上街买衣服的机会从六院村“蒸发”。就妻子离家原因,案主说了如下一段话:“最主要的,还是我穷,在城里买不起房,没有车子,不能给她富裕的生活。但是,其他方面的原因还是有的。比如,我们这里苗族多,重男轻女的思想比较严重。每家每户都必须至少保证有一个男孩,否则连头都抬不起来。我媳妇她们那里没有这种想法,她又不想多生孩子,所以和我父母的关系并不好。坐月子期间,我妈就当着她的面说了‘周围的人家都有几个儿子,要我们‘不要考虑什么计划生育政策,多生几个,总有一胎是男孩这种难听的话。我媳妇显得很不高兴,整天和我抱怨说“苗族人就是落后、穷,又爱喝酒,生的孩子都傻了。村里面的那些妇女,把那个头发高高地绾在头上,像一根大木棍,还缠着些假发,又脏又丑,不就生了几个男孩吗,至于那么拽......我真的太见不惯你们这里人的这些风俗了。我想回去。”

受制于篇幅,笔者不再列举其他案例,但从中我们已不难感受到:作为异质文化的承载者,以个人身份嫁入G乡的外省籍或汉族妇女是那么的格格不入。她们或者具有不同的穿着配饰,或者不会使用当地语言,或者无法接受那里的生活、饮食风格,或者看不惯无限制地多次生育和重男轻女思想,甚至连苗族男人爱喝酒、苗族妇女在家庭中没有什么地位也显得如此不堪。在这样一种情形下,压抑、不适应、孤独、缺乏认同感、归属感是常有的事情。如何应付此种不利态势?受制于过于悬殊的力量对比格局及自身已经形成的文化体系惯性,G乡外来妇女作为“少数派”既不能与当地庞大而根深蒂固的文化系统对抗,又难以在短期内改变自己的文化“微结构”,于是从现有的地域系统中抽离,折回到原来自己所熟悉的文化氛围之中便成为了最有可能的选择。如此一来,逃婚就是顺理成章的事了。

(四)“利己”为内核的观念体系:青年女性逃婚持续不衰的心理动力

在人的观念体系中,“利己”是一种较为普遍的真实存在。对此,已有不少的学者进行过论述。马基雅弗利是完整提出“性恶论”的第一人。法国的爱尔维说:“自我从我们幼年起就铭刻在我们心里的唯一情感,是對我们自己的爱,这种以肉体为感受性为基础的爱,是人人共有的,不管人们的教育有多么不同,这种情感在他们身上永远一样,在任何时代,任何国家,人们过去、现在、未来都是爱自己甚于爱别人。”[4]费尔巴哈则指出:“利己主义和我的头一样是这么紧密地附着于我,以至如果不杀害我,是不可能使它脱离于我的。”[9]我国也不乏注意到“利己”心理普遍性的思想家。战国时期的杨朱就是其中之一。他说:“锤,至巧也。人不爱锤之指,而爱己之指,有利之故也。”(《吕氏春秋·重己》)荀子亦不否认人的好利本性,称“人之性恶,其善者伪。今人之性,生而好利焉,顺是故争夺生而辞让亡焉;生而有嫉恶焉,顺是故残贼生而衷信亡焉;生而有耳目之欲,有好声色焉,顺是故淫乱而礼仪文理亡焉;然则从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理由而是于暴。”

分析上述论调,没有哪一条对行为主体进行预设、锁定。这说明,若无特殊情况,利己之心将普遍存在于社会个体。那么,G乡的妇女会不会就是那个例外呢?对此,笔者以婚姻、家庭为主题,设置了如下调研问题:(1)丈夫瘫痪,春兰离家出走,留下两个孩子让爷爷、奶奶照顾。你有何看法?(2)如果再婚可以让你过上更好的日子,你是否会考虑重新选择配偶?(3)结婚后,如果发现彩礼是夫家贷款给的,你的态度会是什么?(4)离婚后,如果孩子跟着丈夫生活,你会定期给他们寄生活费吗?(5)你认为婚姻是否应该和金钱联系起来?为使调研更具针对性,笔者故意避开了45岁以上的妇女。结果,在随机抽取的265位受访者中,问题1-5的选择分别是:支持(47%),反对(21%),不知道(32%);会(16%),不会(31%),不知道(53%);会 (14%),不会(11%),不知道(75%);不会(65%),会( 19%),有钱才给(16% );应该( 72%),不应该(14%),说不清(14%)。

尽管上述问题并没有被严格限制在逃婚领域,但从中已不难看出,利己心理在G乡妇女的观念体系中确实占据了很大的一部分生存空间。如此一来,我们便有充分的理由相信,她们会因过于突出的“自我意识”而选择终止现实或法律上的婚姻关系,以求得至少比现在更优越的生活状况。当然,如果有更强大的力量使其感受到威胁或者压力,具体如国家法的责任追究、宗族法的惩治、社会道德的强烈谴责,那么逃婚行为很可能不会发生,因为那样会使“责任人”付出沉重的代价、成本。可现实的情况却偏偏是已经发生的逃婚妇女,既没有受到法律的追究,也没有遭遇当地舆论的谴责,甚至还得到了“原生家庭”的支持。如此一来,在欲望的膨胀与纠错机制空位的矛盾中,逃婚成为了无所顾忌之事。

(五)性别比例失衡:青年女性逃婚的深层次社会根源

性别比指族群中雄性对雌性的比例,分为怀孕时期的“第一性别比”、婴儿出生时的“第二性别比”和出生后至死亡期的“第三性别比”三种情形。作为反映一个国家或地区男女结构是否合理的重要指标,以绝大多数国家人口生育史为统计基础,国际学术界将其正常值设定在102-107:100之间。

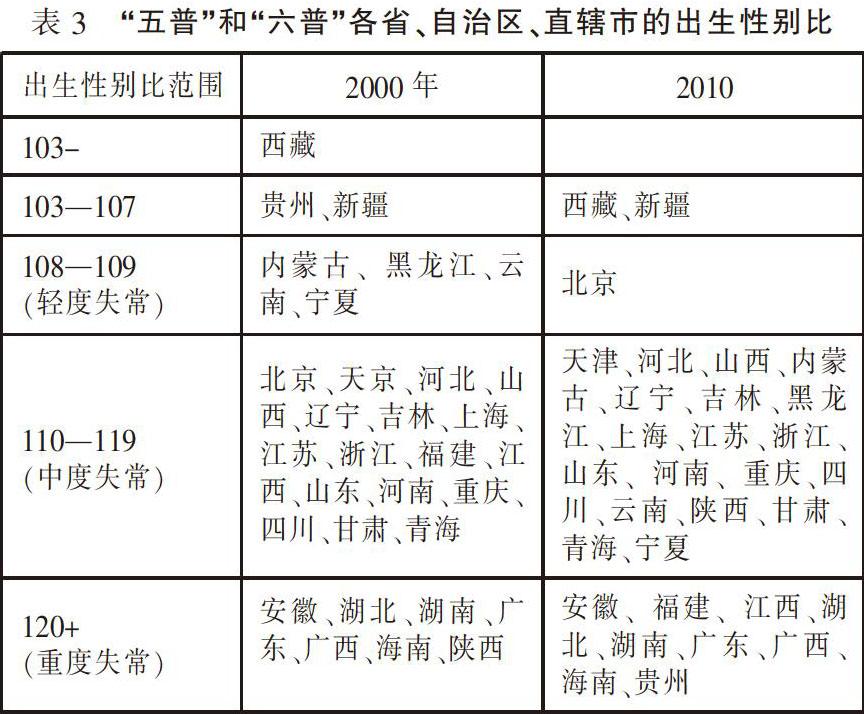

那么,我国的人口性别比是否在这一数值以内呢?对此,笔者持否定态度,主要根据有二:其一 ,男性偏好一直绵延不绝;其二,有限生育被当作基本国策付诸实践。前者的意思是,自迈入父权社会门槛,诸如《诗经·小雅·斯干》描述的“乃生男子,载寝之床。载衣之裳,载弄之璋。其泣喤喤,朱芾斯皇,室家君王。乃生女子,载寝之地。载衣之裼,载弄之瓦。无非无仪,唯酒食是议,无父母诒罹”男贵女卑就成为了不容争辩的普遍性社会心理。后者是说,为缓解人口过度增长给社会发展及资源配置带来的压力,我国于20世纪70、80年代启动、实施了计划生育政策。在这场运动中,为使控制人口总量这一终极目标得以实现,生理节育、文化宣传、户口不给予、征收社会抚养费是比较常见的手段。而就这两者同性别比例失衡之间的内在机理,笔者的观点是:男性偏好情感怂恿人们执著于生育男婴,计划生育政策大大降低了这种可能。以超声波为核心的现代医疗技术又成功帮助人们提前预知胎儿性别,于是部分人便凭借此技术在最终生育次数不增加的情况下通过选择性堕胎来达到“收获”男儿之目的。有了这种人为介入,性别比例势必会出现男多女少局面。对此,有如下统计数据可以证明。

既然表2-3表明男多女少已成我国面临的客观人口结构格局,那么“在一夫一妻制的婚姻模式下,女性比男性具有更为广阔的择偶空间,即便是已经成婚的妇女,也可以嫁给不具有婚史的男性”便具备了坚实的推理基础。这样一来,出现受访者所描述的观念——“怕什么?现在男人那么多,找不到媳妇的,数都数不清。别看我嫁了人,还生育了三个孩子,离了这个地方,我还要找个没结过婚的”便不足为怪了。有了这样的“底气”与现实,女性逃婚自然少了几分顾忌。作为集边远、贫穷、闭塞为一体的区域,G乡必然沦为牺牲品。

四、边远地区农村青年女性的“别样逃婚”:控制办法的总结和讨论

在农村问题中,由于发生比例不像留守儿童、村庄空心化、男性婚姻挤压那样普遍,危及程度亦不能和经济贫困、公共服务和基础设施供给粗浅化同日而语,女性逃婚并没有受到学术界和当地政府的重视,但这并不表示其没有蕴藏什么负能量。如置之不理、放任自流,悲剧、震荡一样会发生。既然如此,采取措施使之减少似乎就成了国家、地方政府及社会义不容辞的责任。如何才是行之有效的办法?结合调研地点的客观情况,笔者主张从宏观、中观、微观三个切入点开展工作。具体思路为:

(一)宏观方面,维持性别比均衡、延长女童在校时间

要做到这一点,笔者以为一要严格超声波器械管理,从制度层面规定村级卫生室、私营小型医疗机构、个人不具备购买B超机资质。之所以这样说是因为在资料的梳理过程中,笔者发现有报道称山东某些村为了给孕期妇女做胎儿性别检测,居然私自购买B超机;二要指导医院规范怀孕妇女的堕胎行为。对孕期超过3个月,经检查确认腹中胎儿性别为女且自身及胎儿并无明显疾病的,在帮助妇女手术终止妊娠行为之前,必须将病例上报给所在社区,由社区通过互相联通的网络系统查询她们的生育历史;三要對试管婴儿的“制作”过程进行监控,防止部分夫妇买通医护人员,刻意将雄性胚胎植入孕妇体内;四要形成政策倾斜,对“无儿”户在医疗、养老、教育等方面给予优先照顾。就延长女童在校时间这一举措,笔者认为其突出价值在于通过设置学习任务、限定生活场所、配合由班主任、任课教师及学校督查组形成的联动管理机制,处于青春期的少男少女不仅能拓展视野、增加知识、学会技能、树立理想,还会在同辈群体及师长的引导下对早恋、早婚、同居形成主动或被动抗拒。

(二)中观方面,增加经济收入,改善当地居民的生存条件

性别比失衡、九年制义务教育是全国性的事实,但妇女逃婚现象却并没有平均分布在各行政区,而是以某些“地段”为集中爆发点。这说明, 除了宏观因素,以地区为骨架的中观要素仍然左右着大局。观察现实,我们又发现正如本文的研究对象镇宁G乡,女性逃婚比例高的地区通常具备了资源匮乏、经济结构单一、生存环境恶劣等不良特征。在这样一种情况下,要降低民族村落妇女“别样逃婚”的比例,改善生存条件、增加经济收入成了难以绕开的话题。如何才能真实有效地完成这一任务?以G乡为代表,笔者认为可从下述几点做出努力:第一,以旅游、传统技艺、家政、运输、装饰、房产建筑等为切入点,加大产业分化程度,拓宽地方经济增长点,为实现劳动力的非农化转移提供条件;第二,以国家扶贫攻坚为契机,在地方政府及社会力量的引导、支持下加强农村专业合作社建设,选择一些特色农作物、中药材、家禽作为培植物种,帮助民族村落男女在不离乡的背景下实现就业;第三,抓住乡村振兴战略实施机遇,将零散的居民逐步集中在一片核心区域,以扩大每一个村庄的实际规模,并在此基础上完善以交通、医疗、教育、文娱等为内容的公共基础设施。与此同时,农户还应以村民自治组织为依托,在民居建设、垃圾处理、交通要道设置、环境美化等方面做出规划并实施有效管理,以达到提高宜居性之目的。

(三)微观方面,加强德性修养,消除个别男性身上的不良习气

女性逃婚虽然具有地域性,但不容否认的是,即便在同一个村落,也存在“逃”与“不逃”两种情况。这说明,除了上面所提及的宏、中观因素,以生命个体为单位的微观“物质”在村落妇女的“别样”逃婚上起到了发酵作用。那么,要怎么才能改善此种状况呢?笔者以为如下两条可供参考:第一,在村民自治框架下,以村内具有较高威望的长者为首,组成微型调节、说服委员会,对存在懒惰、酗酒、家庭暴力等不良习惯的男子进行劝导;第二,以地方院校相关专业的师生及其所管辖的社工机构为主体,配合一定的科研项目和由政府资助的服务项目,对有需要的家庭进行针对性辅导,给予其科学性、专业性强的改善办法;第三,在基层政府及社会团体的支持下加强村庄文化建设,树立“电子德行碑”,将婚姻伦理简明扼要地镌刻其上,既为男子如何尊重配偶提供行动依据,也为妇女爱家、护家积累文化基因。为避免此碑上的内容过于枯燥、单调,管理者还应将有利于婚姻家庭稳定的思想观念通过人物故事、专家讲解、短片等形式融入其中。

参考文献:

[1]摇摆的家庭:农村“新逃婚”的呈现及其产生机制——基于对赣南H乡新逃婚现象的调查与分析 [J].南方人口,2012(4).

[2]李勇福.法哲学中应然与实然的关系探讨[D].开封:河南大学,2007.

[3]邓小平文选:第三卷[M].北京:人民出版社,1994:166.

[4]张忠利,宗文举.中西文化概论[M].天津:天津大学出版社,2004.

[5]维克多.埃尔.文化概念[M].康新文,晓文,译.上海:上海人民出版社,1988:54-55.

[6]殷海光.中国文化的展望[M].北京:中国和平出版社,1988:34.

[7]庄锡昌.多维视野中的文化理论[M].浙江:浙江人民出版社, 1987:371.

[8]北京大学哲学系外国哲学史教研室.十八世纪法国哲学[M].北京:商务印书馆,1979:497.

[9]费尔巴哈著作选集(上卷)[M].北京:三联书店,1959:565.