域外的“深衣”问题

——以朝鲜通信使文献为中心

陈 晨 陈 芳

引言

关于 “深衣”的文献,最早出现于汉代。《礼记·深衣》记载:

古者深衣,盖有制度,以应规、矩、绳、权、衡。短毋见肤,长毋被土。续衽,钩边。要缝半下;袼之高下,可以运肘;袂之长短,反诎之及肘。带下毋厌髀,上毋厌胁,当无骨者。制:十有二幅以应十有二月。袂圜以应规;曲袷如矩以应方;负绳及踝以应直;下齐如权衡以应平。故规者,行举手以为容;负绳抱方者,以直其政,方其义也。故《易》曰:坤,六二之动,直以方也。下齐如权衡者,以安志而平心也。五法已施,故圣人服之。故规矩取其无私,绳取其直,权衡取其平,故先王贵之。故可以为文,可以为武,可以摈相,可以治军旅,完且弗费,善衣之次也。①

在文献中,主要记述了“深衣”的制度、意义、使用者身份及使用场合等方面内容,将“深衣”纳入了“礼”的范畴。目前关于中国古代“深衣”的问题,虽然取得了一定的研究成果,但有些问题还不甚清晰,这从“东汉郑玄为《深衣》篇作注时已难得具体准确。”②可以见出,尤其是汉以后,“深衣”已较少被关注。随着儒家文化的复兴,北宋开始试图复原古服“深衣”,这在宋末元初的马端临所撰写的《文献通考》中即有概述。另外,清代黄宗羲在《深衣考》中记述“交解”的裁剪方法,试图还原深衣传统古法裁制的真实面貌。③由此可以看出,宋以后直至清代,“深衣”的问题一直被探讨。

由于宋代儒学对高丽王朝的影响,以及朱舜水④到日本传播中国文化,使“深衣”的复原与域外传播进入了新的发展阶段,使中国儒学逐渐扩大了其在东亚文化圈的影响力。朱熹、朱舜水等儒学家对“深衣”的传播所作的贡献,以及朝鲜与日本等东亚国家受到“深衣”的影响,在近世东亚地区儒家文化交流史上都具有重要的意义。因此,对于“深衣”的研究,应该摆脱以中国研究中国的藩篱,寻求更多的维度来综合观察和研究中国的“深衣”。正如复旦大学葛兆光先生所说“仅仅用中国的资料来解释中国远远不够”,需更多关注“从周边看中国”。朝鲜通信使文献是朝鲜派通信使赴日本外交时所记录的两国之间往来交涉的资料。15~19世纪,朝鲜使团曾几十次往来日本。在此过程中,朝鲜使团的文人留下了约四十种类似出使日记的文献及相当数量的笔谈、酬唱和绘画。⑤目前国内学者已经开始逐渐使用这类文献资料进行与中国相关的问题研究,但至今并未涉及到与服饰相关的研究课题。“深衣”作为中国传统服饰之一,在朝鲜通信使文献中多次被提及,虽然是朝鲜人与日本人的交谈,但这也可以反映出中国的“深衣”在域外的传播与使用等问题。

一、朝鲜通信使文献中的服饰文化

谈到“深衣”的问题,必然需要涉及到通信使文献中有关“服饰文化”的资料,这类服饰史料对于研究朝鲜、日本以及中国的服饰文化都具有重要的价值。在通信使文献中,两国使者所讨论的问题往往从侧面反映出国家之间的相互比较,而服饰作为朝鲜、日本两国文明的外在直观展现,也存在着“竞争”,其中涉及朝鲜使臣对日本服饰的记述以及朝鲜、日本两国人对于不在场的中国服饰的探讨。

1、关于日本的服饰文化

在朝鲜使臣多次赴往日本的通信史料中,存在着大量对于日本服饰的记述,这不仅可以反映出朝鲜通信使眼中的日本服饰形象,也可以看到两国使臣对于各自服饰的讨论。1617年,赴日本朝鲜使团中的从事官李景稷以其流畅的文笔记录了在日本的见闻,撰写了《扶桑录》一书。其中谈及“衣服之制”,详细地描述了当时日本人所穿着的日常服饰:

衣服之制,男女无别,皆着完幅长衣,傍无袵制,袖只一幅而甚广阔。其俗喜着班衣,而妇人之衣,最为班烂。头无帔帽冠巾之制,下无裙裳袴裈之属。男子则用一幅布帛,环腰一匝,从后遶前,极之于腰,垂其余掩其脐下。女人则连贴布帛二幅,略如裳制,遮护脐下云。⑥

另有《东槎日记》⑦记载了更加详细的日本男女和孩童的发饰、服饰等:

男子削去其须发,只存顶后一撮,长五寸许,以纸绳括之,屈曲向上。孩童未冠者,则又存脑前一撮,只削其中以表之。有室之后,削其前发,平居无戴着冠帽之时。女子则束发于脑后,缓其卷曲,或有不束而下垂者,只一结而披散,或有续雅而垂地者,此则贵者之饰,绝无而仅有。男女皆着完幅长,女旁无袵制,阔袖而甚短,喜着斑衣,而女服多用斑斓,或以杂彩画为花草之形。下无裙裳裈袴之属,皆用半幅青布,护遮脐下,以大带匝腰,从后结之。所谓公服,略如团领之制,而其袖广如僧衫,直缝而下,两旁下端,缝贴一幅,长可四五寸许,略有旁袵之制。其色有红黑之别,世族之人,方许着黑,若非世族,虽官高者,皆着红衣。且有肩衣,用两幅为单衫无袖,如我国褂子 ……⑧

从上述资料来看,虽然是两位不同使臣的记述,但正可以对比分析晚明至清初时期的日本男女的形象。其服饰都以长衣形制为主,穿搭方式、穿着效果、布幅尺寸、色彩等各方面存在区别。另外,日本世族服饰尚黑,这与中国服饰礼制中以黑为上的概念相似,正如宋人程大昌在《演繁露》卷七“正色间色”条中所说:“《环济要略》曰:‘正色五谓青、赤、黄、白、黑也,间色五谓绀、红、缥、紫、流黄也。’孟子曰:‘恶紫,恐其乱朱。’盖以正色为尚,间色为卑也。”⑨朝鲜使臣从中管窥日本人的服饰,同时也结合了日常的见闻进一步了解当时日本人的形象。其中有关 “服饰”的讨论不在少数,朝鲜使臣在记述中也会将日本与朝鲜本国的服饰文化进行对比,同时还会涉及诸多有关中国服饰文化的相关问题。

图1:林罗山像,采自《先哲像传》

2、关于中国的服饰文化

在朝鲜与日本的往来中,虽然中国不在场,但“华服”的概念在域外同样具有重要的影响,这也是源于明朝对朝鲜的赐服。直至清代,西方诸国皆用大清冠服之制,仅有朝鲜沿用大明旧仪。《江关笔谈》中记载了朝鲜两位使臣平原、南岗与白石⑩的对谈,其中谈及中国服饰文化:

白石曰:“当今西方诸国,皆用大清冠服之制,贵邦独有大明之旧仪者,何也?”平原(朝鲜)曰:“天下皆左衽,而独我国不改华制,清国以我为礼仪之邦,亦不敢加之以非礼。普天之下,我独为东周,贵邦亦有用华意否?今看文教方兴,深有望于一变之义也。”⑪

从上述材料中可以看出,朝鲜人认为“华制”应为本邦礼仪之首,大明服饰才为“华服”,否认清朝蛮夷之制。在交谈中,南岗问询有关琉球使臣曾赴日之时的服饰,白石答疑:

冠服仪度皆是大明冠服制,其中下贱以黄白绢缠头上……文字皆与本邦之俗同,只善倭歌而已,文诗非所善。⑫

在 《日东记游》中也记载了朝鲜服饰“一从明制”的情况:

鄙国衣服之或变也。鄙国始祖康献王,与明高皇帝并立,衣服制度一从明制,于今五百年,上下贵贱同一规,未之或一也。⑬

《东槎日记》中记载了日本人对中华服饰的赞美:

越缉又来坐制述所,相邀,故遂望见。缉以三律相赠求和,又请得篆字八分数三纸,盖因圣章诸人而闻之也。余即和给,且写两体。缉起而拜曰:诗如何景明,篆如周伯琪,可谓千古至宝,仆可以世世珍藏也。诗中有“衣冠艳服中华制”之句,缉曰:此句甚好,写得仆之心曲多荷。⑭

图2:策彦周良像,京都妙智院藏

这也直观表明了越缉作为一名日本人对于“华服”的崇拜和向往。由此可见,在当时的多数国家皆用大清冠服之制的情况下,仍有重视大明衣冠的诸国将华服尊为礼仪制度的最高地位。正如在清代时期,朝鲜人燕行中国时仍然穿着明朝衣冠,遵用明代衣冠制度,反而令那些被禁用华服的明代遗民所羡慕。一方面,从中可看出朝鲜等国对于明朝服制的尊崇与沿用;另一方面,也可反映出以明代衣冠体制为主的中华之服在东亚文化圈有着重要的影响。

下面讨论朝鲜通信使文献中的“深衣”问题。

二、朝鲜通信使文献中的“深衣”

纵观朝鲜通信使文献,有关“深衣”的笔谈酬唱资料不少见,笔者在此主要以《东槎日记》和《随槎日录》中与“深衣”相关的重要史料为主,讨论域外的“深衣”问题,主要从域外人眼中“观看”中国“深衣”的历史文化价值。宋代以后,“深衣”的制作与使用在朝鲜与日本儒学圈中已经成为了重要的讨论话题。“深衣”作为中国古代儒家礼仪文化视域下的重要服饰,其制作及使用都极为讲究,并且受到了域外人士的重视与推崇,纷纷对其进行重新复原和制作,可见“深衣”作为一种礼服之用的燕居服,并非等同于一般的日常服饰,应该是在域外特定人群中流行的服饰。

1、《东槎日记》中的“深衣”

1709年5月1日,日本德川幕府第六代将军德川家宣即位,次年,朝鲜派通信使前往日本祝贺,此次出行人数以四百九十七名创下了最高纪录,任守干(1665~1721年)为副使,并撰写了《东槎日记》,记载了出行见闻。以其中《江关笔谈》的记载为中心,关于“深衣”的谈论是由平原与白石之间一段关于“幅巾”的对话引起的:

平原曰:“俺所着公知之乎?”白石曰:“不知。”曰:“此是幅巾。”曰:“本邦有幅巾制,不佞不信,故云不知。行李中或有副赐之,以为王公之麈,挂壁以拜。”平原遂脱赠。白石起拜而谢曰:“可以比缟纻之赠。”平原曰:“欲着幅巾,先着缁冠,制在《家礼图式》,可考。”白石曰:“副使、从事所戴,似本邦所谓锦绣冠。”⑮

白石不知平原头上戴的即为“幅巾”,且欲求平原赠赐此物,以期挂于墙壁以表示敬重,并认为其形制如同日本的“锦绣冠”,而“锦绣冠”在日本并非等同于普通的冠帽,可见“幅巾”在此人眼中的地位堪比本国的华贵衣冠,而非是个人的盲目敬仰。“幅巾”作为中国古代传统的首服,最常见的穿着方式是与“深衣”搭配,儒士与文人使用居多。平原提及 《家礼图式》可见“幅巾之制”,并有先着缁冠、后着幅巾的制度。白石随即谈论深衣之制,与南岗进行如下对话:

白石曰:“深衣之制,本邦自由唐山诸贤,漫费数说耳,本邦盖有三代礼器者多多。”南岗曰:“深衣之制,司马公以后,自在定论,贵邦岂有他本也?”白石曰:“本邦三千年以前之物有之,大抵士君子常服。”南岗曰:“俺等冠服之制,国王以为如何?”白石曰:“以为雅致。”南岗曰:“贵邦冠昏丧祭,用《文公家礼》否?”白石曰:“闻有之,而近来只丧礼多如制。”⑯

白石夸大其词地说到日本早在三千年前已有“深衣”之物,为士君子之常服,但他未能详细陈述“深衣之制”,显然纯属虚构,无据可考,不符合史料记载的情况,他只是为了在两国文明的较量之间凸显本国威风。“深衣”在日本的流行虽不像白石所述那样早,但深衣在日本江户时期也是比较流行的。一方面,江户时期的儒学已经得到一定程度的发展;另一方面,则是由于朱舜水在日本讲学所产生的影响,促使大量儒者与文人开始使用“深衣”,穿着“深衣”成为了一种身份的象征以及儒者形象的塑造。同时,《家礼》对朝鲜与日本的冠昏丧祭礼仪制度也有较大影响,尤其在重视礼仪秩序的日本则是传承并借鉴了中国的传统。“西山大君(即第二代德川光圀)好礼之余,嘗命儒臣据文公《家礼》等籍,译之俗语,另众庶以便采用。”⑰因此成书《丧礼略私注》,主要根据《家礼·丧礼》以及其它典籍来进行注释,与本邦仪度对照行事,方便庶民采用。此书分为两大部分,前面主要是对《家礼》的注解等相关内容;后面则是引用朱舜水《朱氏谈绮》对《朱子家礼》所作的解释以及作者之按语。⑱其中,“深衣”在丧礼制度中有着重要的用途,在亲人哭丧以及覆衾之袭等礼仪形式中都有使用,这从丧礼中反映出其礼仪性功能。

2、《随槎日录》中的“深衣”

《随槎日录》为朝鲜王朝英祖时期文臣洪景海(1725~1759年)赴日使行的记录,使团此行赴日的目的是为了致贺日本新关白德川家重受禅于其父吉宗继位。在此次出行中,洪景海是随父(曹命采,担任使团书状官)以子弟军官的身份,他以日系事的方式详细记录了使团一行人从出发至江户再抵釜山的一路经过。在江户停留的二十余天期间,使臣与倭人频繁交流,其中多次涉及关于“深衣”的谈论。

洪景海在出行时,极为重视自身的着装形象“以儒衣儒冠治装,而以苧木作四节衣服,一如常时。”⑲文中的“儒衣儒冠”指的是儒士经常穿着的儒服,就是“深衣”和“幅巾”的搭配,这说明作为儒家推崇的“深衣”并不仅仅是在儒学圈流行与使用。在如此庄重的场合,着“儒衣儒冠”以备使行,正是反映出对礼仪性的重视,以及对儒服的敬重。

1748年5月24日,洪景海记录了朝鲜使臣与三位日本的文人会面:

日本主文之人惟林家,世世传袭,自作己物,他职之世袭犹或可也,文任之世袭尤极可笑。昔林道春能文能诗,为太学头,自号罗浮山人,累接前后信使,癸未使臣赵龙洲、申竹堂,乙未使臣南壶谷,皆与之酬酢,诸诗俱在文集。道春之子恕,自号鹅峰,恕之子信笃,号凤冈,能继箕裘,世掌国史,我国前后使臣皆为酬唱。信笃之子信充,字士僖,号快堂,方为太头学,今年六十八,其子信言,字士雅,号凤谷,方为图署头,今年二十八,今日请谒(请求、告求)。又有藤原明远,字深藏,号兰林,方为侍讲直学士者,亦请问谒。故许之。家君以深衣幅巾接于燕寝,副从亦来会。马岛人铺三席于前……三人同坐,相揖而坐,老林颇有淳古之意,少林为人白皙而有风疾,耳目口鼻皆不正斜。明远则有穷儒态,必是读书之人也。⑳

此次会面,多有酬唱笔谈,三人的形象给使臣们留下了不同的印象,其中家君穿着“深衣幅巾”作为燕寝会客的礼仪性服饰,从其描述的着装可见“深衣”的搭配方式。然而文中提及的林罗山㉑即是德川幕府初期著名哲学家、儒学家,从日本《先哲像传》中可见林罗山头戴幅巾的肖像(图1)㉒。

此外,使团抵达江户的第六日(1748年5月26日),有一名为越缉(三河州吉田太守之文学)的倭士前来拜会,并有多次交谈,对儒服深衣等服饰具有崇高的敬慕,笔谈如下:

缉曰:足下之冠甚雅,愿闻其名。余曰:所谓程子冠,即两程夫子所着之冠,考诸遗像可以征之。缉曰:真君子之冠也。又曰:西京冠冕无异矣,贵国若与西京通聘,则何羡贵国衣冠乎,今吾所着则可愧。余曰:江户何不为然?答曰:东都人只服官事,只尚武事故也。西京缙绅则常以文学经传为业尔。余曰:天皇果崇儒耶?答曰:大朝会则禁削发人不得入宫,且西京文臣诵习文章欲与贵国人相接而为江户所禁,不得与诸公相见,可恨。㉓

行中持来深衣乎?余曰:然。缉曰:愿赞见。余遂使小童持来,着而坐。缉曰:以海外之贱吏,得见中华圣人之服,始遂平生之愿,乃曰西京上世亦有此服云。吾斯之未信也。㉔

图3:雨森芳洲像,滋贺县高月町芳洲会

图4:(日)中井履轩《深衣图解》深衣图

图5:(日)中井履轩《深衣图解》深衣穿图

在江户时代中期,文学的发展受限,这也反映出此时的江户地区由于政治的原因,天皇不崇儒,儒服并未得到接受与普及,仅只能在一部分人群中使用。越缉见识“程子冠”后更是对自身的着装表示惭愧,他认为与君子衣冠不可比拟,在衣冠服饰方面也有所羡慕。从而反映出中华圣人之服的影响,体现出“深衣”在越缉眼中的可遇而不可求。因此,从朝鲜与日本两国人士的交谈中可以看出其对于“深衣”的敬重,这一域外文献资料对于中国的讨论也侧面映证了他们眼中的中国服饰。正如遣明使策彦周良(1501~1579年)作为五山禅僧出使中国进行佛教和儒学相关的交流期间绘制了《策彦周良像》(图2),其在画像中明显是身着中国传统服饰的形象,并头戴儒巾㉕,这一服饰形象的塑造也是源于策彦周良本人的意愿㉖,可见,日本禅僧相较于其他群体具备更开阔的国际视野。㉗然而这种形象在日本也较为常见(图3),多见于儒者、文人等群体之中。

图6:纸质深衣,大阪大学怀德藏文库藏

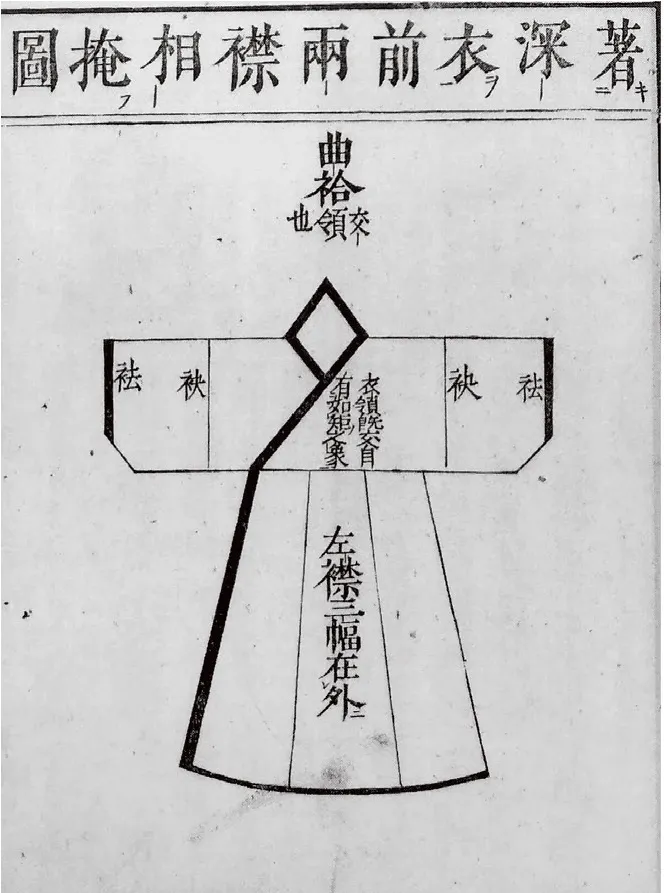

图7:《家礼》所示“著深衣前两襟相掩图”

图8:藤原惺窝像,东京国立博物馆藏

另外,朝鲜使团一行人在宝藏寺与对马岛都曾见到僧人的形象(1748年2月19日、2月24日):

寻宝藏寺,寺在村中,距馆所为数十步。屋制与村舍无异,有金佛三身而长仅一尺,有僧一人供茶进草,身着缁衣而如深衣样,无带无冠不佩剑矣。清泉棕林潇洒可观,龛底多有红漆木牌以金字书之,云石村人之神主,而遇其忌日则来祭于寺中。寺后有小碣立立,村人皆窆葬于此处,无坟形,只有碑,真所谓蛮夷之俗也。㉘以酊庵长老承坚又至,船则差小而尤精,无仪仗,无幕,无伞,亦据床而坐,戴黑方帽,后有垂可尺许,衣黄色长衫,肩荷红袈裟,从僧六七人皆缁衣无冠,再揖如岛主。㉙

使臣在出行中多次遇到僧人,其中提到僧人所着“缁衣”如同“深衣”的情况,这与中国古代文献中的记载也可以相互佐证,但具体的形制尚不明确。而僧人所着“缁衣”与“深衣”有何关系?值得笔者今后进一步的研究。

在朝鲜使团出使日本所记录的史料中,不仅可以管窥服饰文化之间的“相互较量”,而且也可以深度挖掘有关“深衣”的相关问题。“深衣”作为一种次等礼服在朝鲜与日本都备受重视,并多次被谈论,主要涉及搭配方式、使用者身份、使用场合等方面的问题,进一步反映出其在域外的情况与影响,这正是中国服饰文化在朝鲜通信使文献中“不在场的在场”的体现。

但这类文献中并未详细记载“深衣”的具体形制,而日本在早期对于“深衣”的相关问题已多有研究,并试图根据《家礼》中的“深衣制法”进行复原和制作。中井履轩于明和二年所撰的《深衣图解》中提到:“深衣燕服也,其制度,唯取于通便已……而深衣独以儒者之服而仅存耶。”㉚这说明了深衣的用途及使用者的身份。其中绘制深衣的前图、背图(图4)以示形制,上衣下裳分开裁剪。并绘有交领的穿着效果图(图5),衽当旁以在腋下。另外日本有制作纸质版深衣与其对应(图6)。但对照《家礼》中深衣图(图7)的形制发现,中井履轩所制深衣有所不同,并非方领之制,不符合“五法之矩”的规定。关于这一问题,还需要结合更多材料展开深入的对比分析研究。

结语

本文以朝鲜通信使文献中的史料记载为中心,对其中的服饰资料,尤其是“深衣”的相关文献进行了讨论,总结了“深衣”在域外的影响及发展情况等相关问题,这也反映出朝鲜通信使文献对于服饰文化研究的重要价值。

根据本文上述的讨论,可以归纳出以下几点有待深入研究的重要问题。第一,从形制方面来看,“深衣之制”似乎成为了被困扰的问题。而日本和朝鲜的 “深衣”与中国宋代以后“深衣”有何种区别?其对于“深衣”的制作是否完全沿袭中国古制“深衣”的制法,正如前文对比发现衣领或其他方面有何改制?第二,从搭配方式来看,据目前国内外文献、图像、实物资料显示,“深衣”“幅巾”“大带”应是固定的搭配方式(图8),但在域外的搭配方式是否一成不变?还有待挖掘更丰富的域外相关资料进行研究。第三,从使用者身份及使用场合方面来看,“深衣”在域外受到哪些群体的关注与欢迎?以及在特定人群中如何流行与使用的问题值得深入研究。另外,“深衣”在域外的传播与影响都是通过何种途径?这一关键性问题更值得重点探讨。

虽然这类史料中都是朝鲜、日本两国人之间的笔谈,但从中不仅可以了解“深衣”在域外的情况,也可以更好地管窥中国与域外“深衣”的异同。笔者将再结合其它图像、实物等新材料,采取新视角,对“深衣”在域外传播的情况继续研究,希望取得学术价值较高的前瞻性成果。

注释:

①王文锦:《礼记译解》,北京:中华书局,2016年1月,第786-787页。

②沈从文:《中国古代服饰研究》,北京:商务印书馆,2011年,第132页。

③陈果、刘瑞璞:《工布藏族服饰结构的“单位互补算法”》,《艺术设计研究》,2018年第4期,第75页。

④朱舜水(1600~1682年),名之瑜,字鲁屿,号舜水,著名儒学家,明末清初五大学者之一。作为明代遗民,见复明无望,遂流寓日本二十余载,成为了中日文化交流的伟大使者,被称为“日本的孔夫子”。

⑤复旦大学文史研究院编:《东亚文化间的比赛:朝鲜赴日通信使文献的意义》,北京:中华书局,2019年2月,序。

⑥复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第一册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第347页。

⑦《东槎日记》为朝鲜使臣任守干所撰,记录了朝鲜通信使于1710年前往日本祝贺日本德川幕府第六代将军德川家宣即位的途中见闻,详见下文描述。

⑧复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第三册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第216页。

⑨[宋]程大昌:《演繁露》卷七,参见(《全宋笔记》第四编 九),河南:大象出版社,2008年,第16页。

⑩朝鲜使臣:平原(正使),南岗(从使);日本寄阁大臣:盖源玙者,号白石,以国王潜邸之旧。

⑪此为朝鲜两位使臣:正使(平原)、从使(南岗)与日本寄阁大臣(白石)的笔谈对话,三者对于“衣冠服饰”及“深衣之制”问题有所讨论。详见《江关笔谈》,引自复旦大学文史研究员编:《朝鲜通信使文献选编》(第三册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第199-200页。

⑫复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第三册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第200页。

⑬复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第五册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第369页。

⑭复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第五册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第218页。

⑮复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第三册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第201页。

⑯同 ⑮。

⑰参见《丧礼略私注》序,转引自(日)德川真木监修,徐兴庆主编:《日本德川博物馆藏品録Ⅰ.朱舜水文献集释》,上海:上海古籍出版社,2013年7月,第168页。

⑱(日)德川真木监修,徐兴庆主编:《日本德川博物馆藏品録Ⅰ.朱舜水文献集释》,上海:上海古籍出版社,2013年7月,第168页。

⑲复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第四册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第157页。

⑳复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第四册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第215-216页。

㉑林罗山(1583~1657年),其对德川幕府早期成立时的各种相关制度、礼仪、规章和政策法令的制定贡献很大,此外他对日本儒学的推展亦功不可没。

㉒(日)原德斋编,武笠三 校订:《先哲像传》,东京:有朋堂书店,1914年1月,第19页。

㉓复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第四册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第126-127页。

㉔复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第四册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第219-220页。

㉕图像中题字为“儒巾”,但从形制来看,策彦周良所着首服应是“东坡巾”,而并不同于中国传统的“儒巾”形制。

㉖关于策彦周良的相关研究,感谢复旦大学文史研究院朱丽莉老师的指教与帮助。

㉗朱丽莉:《行观中国—日本使节眼中的明代社会》,上海:复旦大学出版社,2013年10月,第41页。

㉘复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第四册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第164页。

㉙复旦大学文史研究院编:《朝鲜通信使文献选编》(第四册),上海:复旦大学出版社,2015年6月,第165页。

㉚(日)中井履轩撰:《深衣图解》,载于(日)吾妻重二编著:《家里文献集成 日本篇7》,关西大学东西学术研究所,2018年3月,第88页。

——明清朝鲜使臣汉诗整理与研究(20BWW023)