城市过江隧道总体方案的交通运营仿真分析

——以洲头咀隧道为例

张晓瑾,杨永捷

(广州市市政工程设计研究总院有限公司,广东 广州 510060)

0 引 言

本研究依托项目为广州市洲头咀隧道系统工程。洲头咀隧道位于广州市白鹅潭南端约800 m处的珠江主航道上,西接芳村花蕾路,与芳村大道相交后下穿珠江,东连海珠区内环路的洪德路立交。该工程路线全长2.256 km,其中隧道长1287 m,在芳村端分别设置右进右出匝道与芳村大道实现交通转换,在海珠端采用匝道与内环路预留匝道相连,穿越珠江340 m长的水中段采用沉管隧道。

为适应中心城区各类复杂的实施条件,洲头咀隧道总体方案的道路线形和道路纵坡变化较多,立交范围内的交通组织和行车条件较为复杂。第一,隧道的纵坡较大,洲头咀隧道主线的最大纵坡达4.8%,匝道的最大纵坡达6.5%,匝道在与主线隧道分合流处采用了与主线相同的纵坡4.6%(4.8%);第二,为解决洲头咀隧道连接内环路主线的匝道大高差的展线问题,总体方案通过同心圆螺旋展线布设匝道,平面转弯半径仅60 m,但转向角度达450°,匝道平面线形指标较低;第三,洲头咀隧道工程在国内较早进行了地下立交设计的探索,采用了在城市主干路等级的隧道中设置匝道出入口的方案,交通组织较为复杂[1]。

在上述各类复杂因素的共同作用和影响下,行车的舒适度和安全性是总体方案需要重点考虑和评估的对象。根据现行的城市道路相关设计规范,道路的平纵指标根据设计速度进行取值,即使采用“极限值”指标,理论上也能满足行车安全的要求。但是,在洲头咀隧道的复杂条件下,车辆在道路上实际上并不会以恒定的设计速度行驶,而是会因坡度、半径、转向角、出入口的变化,以及交通流量、驾驶行为的影响,选择合适的运行速度。行驶过程中,是否会出现速度的突变,造成行车安全隐患,关系到运营期间的交通安全。

因此,在总体方案研究阶段,需要通过交通运营数据分析,来检测车辆在洲头咀隧道设计范围运行的稳定性与舒适度,评估总体方案的交通安全程度。

1 分析评价方法

在公路设计项目中,英国、加拿大、美国等国家多采用“运行速度”作为公路安全评价(Road Safety Audit)的标准。我国自2003年在《公路工程技术标准》(JTG B01—2003)中正式引入了“运行速度”的概念,2004年发布了《公路项目安全性评价指南》(JTG/T B05—2004),修编并于2015年发布《公路项目安全性评价规范》(JTG B05—2015)。采用“运行速度”对公路安全进行评价、检验的理论和方法已基本成熟,而且已经得到了大量工程实践的验证[2-4]。

因此,在洲头咀隧道总体设计过程中,参考公路安全评估方法,采用了仿真分析的手段,获取运行速度作为评价标准。交通运营仿真分析的目的是检测总体方案实施后,从道路使用者的角度,对影响道路安全的关键指标——“运行速度”进行分析。对比车辆运行速度变化曲线,在路段特征点交通模型的车行道上等间隔采集通过车辆的运行速度,分析洲头咀隧道运行速度的协调性,并重点对比平面、纵断面指标或设计速度不同的相接路段,如洲头咀环形匝道与内环路A线、B线的连接段,隧道入口段和出口段等。

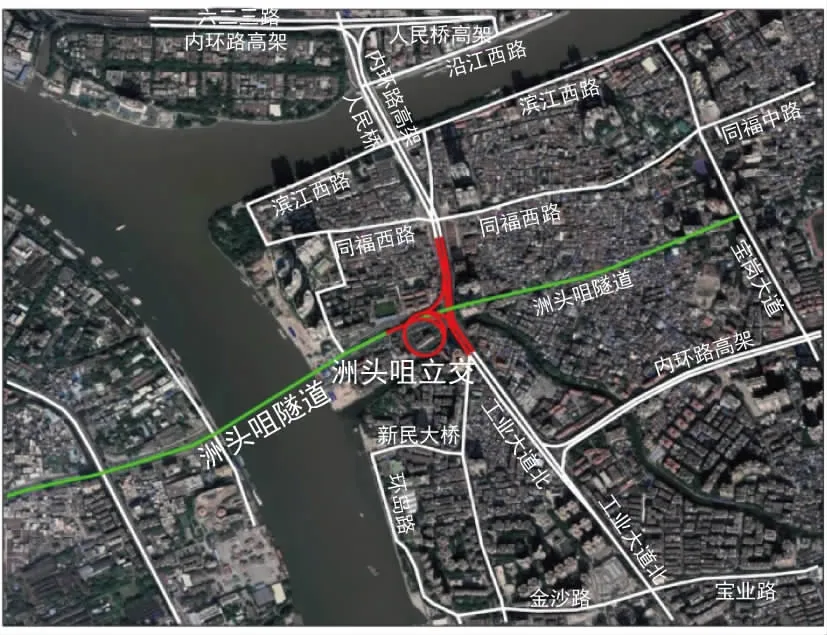

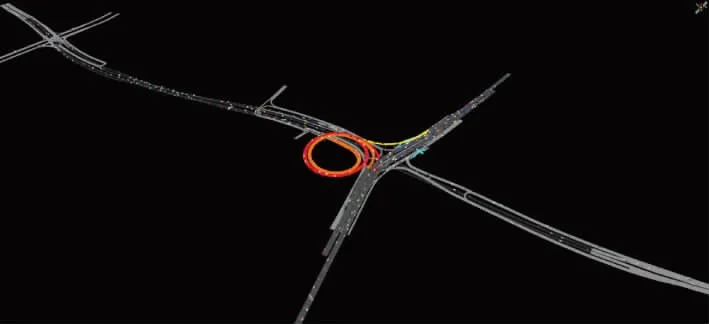

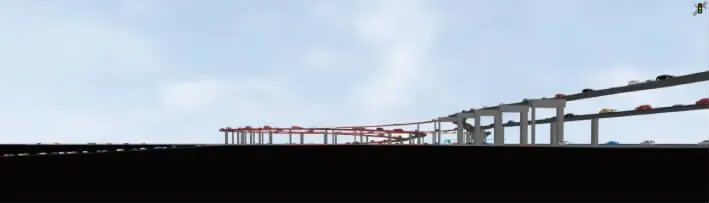

2 交通模型构建和仿真参数设置

洲头咀隧道交通运营仿真建模范围主要包括:北起内环路高架洪德路路段,经环形高架匝道、洲头咀隧道主线,西接芳村大道,南至内环路高架工业大道路段,东接宝岗大道,覆盖洲头咀隧道工程全部设计范围(见图1)。采用Vissim微观交通仿真模型的构建路网,导入道路平纵横指标、Auto CAD道路桥梁设计模型、GIS空间地理模型进行构建。道路和桥梁设施3D模型可以完整、精确地还原设计方案。在此基础上,构建交通跟车模型,导入车辆特性、交通流特性和交通组织特征,经测试修正后,进行仿真运行和指标分析(见图2、图 3)。

图1 洲头咀隧道交通仿真模型建模范围示意图

图2 洲头咀隧道交通仿真模型图(一)

图3 洲头咀隧道交通仿真模型图(二)

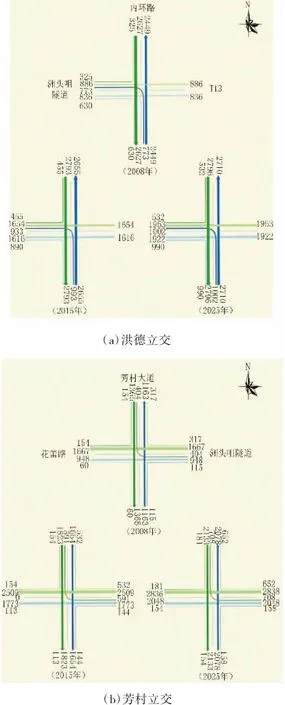

模型范围内的交通流量、车型比例均采用《广州市洲头咀隧道工程可行性研究报告》中远期特征年2025年交通流量预测值[5](见表1、图4)。

表1 特征年洲头咀隧道工程各断面高峰小时交通量(可研)

图4 特征年两座立交高峰小时流量流向(单位:pcu/h)

3 交通运营仿真分析

3.1 洲头咀隧道北往西方向

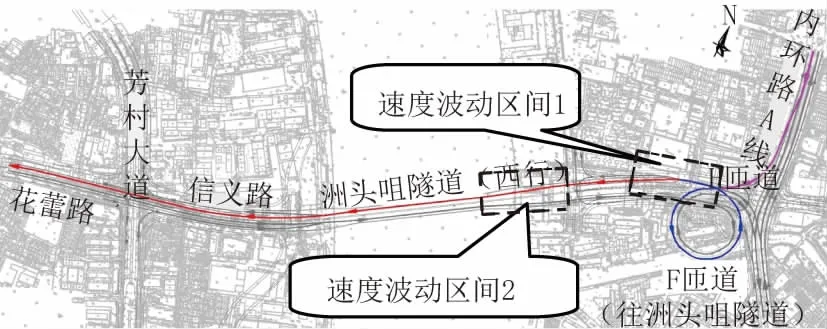

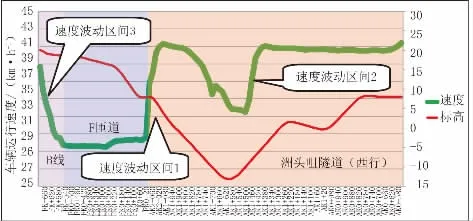

洲头咀隧道北往西行测试路段全长2300 m(HK0+260~FK0+500~AK2+040~AK0+600),车辆经H匝道、F匝道进入洲头咀隧道,经芳村大道、花蕾路出口驶出洲头咀隧道(见图5)。

图5 内环路—洲头咀隧道北往西方向测试路段示意图

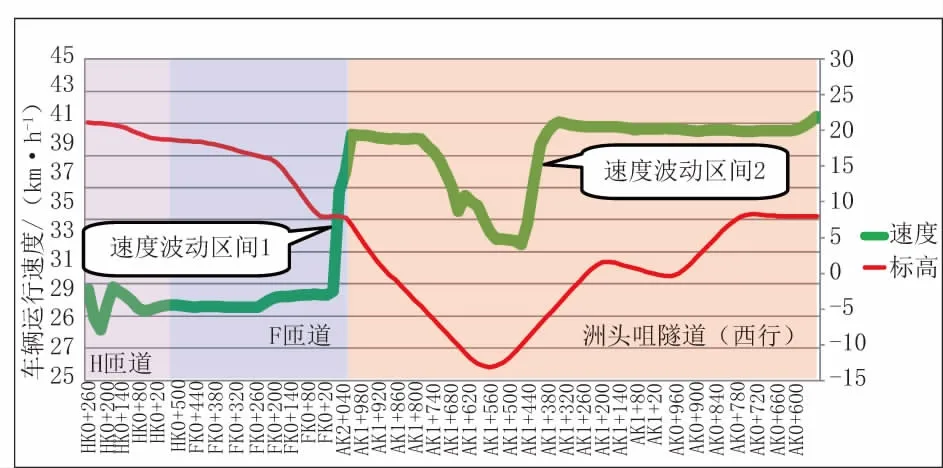

H匝道:车辆首先由内环路A线向右侧汇入H匝道,为缓慢下坡路段,平均车速29.7 km/h,车队中运行最快和运行最慢的车辆最大速度差为2.6 km/h,车辆运行安全、平稳、有序。

F匝道:车辆其次由H匝道接入F匝道,进入螺旋匝道行驶,全长540 m。H匝道汇入F匝道段及F匝道环道上,车速平稳,平均车速维持在29.9 km/h,与上游H匝道速度基本持平。

F匝道出口路段:车辆驶离螺旋环道,进入平直下坡路段,南往西行车辆与北往西行车辆合流,车道数增加为3条,进入图6所示速度波动区间1,车辆加速,120 m长度范围内,车速上升9.6 km/h,路段最大加速度达到0.35 m/s2。

图6 内环路—洲头咀隧道北往西方向速度变化曲线

洲头咀隧道(西行):车辆进入洲头咀隧道后先进入下坡路段,再进入上坡段,全程1.5 km,平均车速39.5 km/h。

东往西行隧道主线车辆与北往西、南往西车辆在隧道内合流时,车道数由合流段4条渐变为主线3条,同时隧道内纵坡变化幅度较大。综合影响,合流范围内车速有小幅波动,进入图6所示速度波动区间2,受影响路段全长260 m,车速最大降幅为6.5 km/h,路段最大加速度达到0.16 m/s2。合流段结束后,车辆运行平稳,车队平均车速约39.5 km/h。

3.2 洲头咀隧道南往西方向

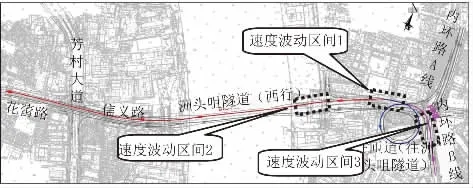

洲头咀隧道南往西行测试路段全长2440 m(FK0+660~AK2+060~AK0+580),车辆经内环路B线汇入F匝道,进入洲头咀隧道,经芳村大道、花蕾路出口驶出洲头咀隧道(见图7)。

图7 内环路—洲头咀隧道南往西方向测试路段示意图

内环路B线汇入段:车辆由内环路B线左侧汇入F匝道,测试路段全长140 m,为缓慢下坡路段。受螺旋匝道限速影响,车辆驶离主线时开始减速,进入图8所示的速度波动区间3,平均车速由38.6 km/h下降至29.5 km/h,降幅为9.1 km/h,路段最大加速度为0.34 m/s2。

图8 内环路—洲头咀隧道南往西方向速度变化曲线

F匝道:车辆进入F匝道螺旋环道后运行较为平稳,平均车速维持在30.1 km/h。

洲头咀隧道(西行):车辆驶出F匝道后,南往西行车辆与北往西行车辆合流,车道数增加,进入洲头咀隧道主线,车辆进入加速路段。合流段及隧道段的车队运行特征指标与3.1节中相应路段特征一致。

3.3 洲头咀隧道西往南方向

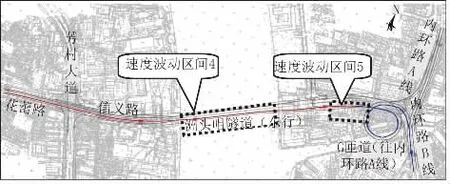

洲头咀隧道西往南行测试路段全长2180 m(AK0+560~GK0+660),测试车队经花蕾路入口进入洲头咀隧道,出隧道后由E匝道、G匝道转换,进入内环路A线南行(见图9)。

图9 内环路—洲头咀隧道西往南方向测试路段示意图

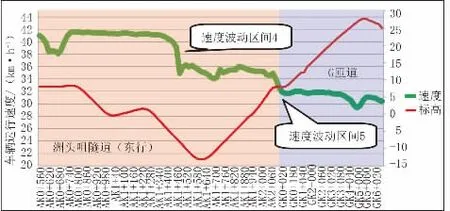

洲头咀隧道(东行):来自花蕾路的车辆在进入隧道后行驶较为平稳,平均速度为39.7 km/h。

来自芳村大道的车辆汇入隧道后,在AK1+400处隧道内车辆合流,交通流量增长,隧道内纵坡起伏较大,共同影响,引起车速下降,进入图10所示的速度波动区间4,速度小幅下降并基本稳定至35.7 km/h,降幅4.0 km/h。

图10 内环路—洲头咀隧道西往南方向速度变化曲线

G匝道:车辆由隧道向右侧变道,进入G匝道螺旋环道后,受上坡路段、匝道限速,以及G匝道末端环道的车道数由2条汇聚为1条等因素影响,进入图10所示的速度波动区间5,车速进一步降低至31.3 km/h,降幅为4.4 km/h。

3.4 洲头咀隧道西往东方向

洲头咀隧道西往东行测试路段全长2340 m(AK0+560~AK2+900),测试车队经花蕾路入口进入洲头咀隧道,由宝岗大道出口驶离隧道(见图11)。

图11 洲头咀隧道西往东方向速度变化曲线

来自芳村大道的车辆汇入隧道后,在隧道AK1+400~AK1+700段,珠江江面正下方隧道纵坡起伏较大,同时芳村大道汇入的车辆与主线合流,交通流量增长,共同引起车速下降,进入图11所示的速度波动区间6,速度下降为35.7 km/h,降幅4.0 km/h。

过江后,去往内环路方向的车辆经E匝道分流,去往宝岗大道方向的隧道主线车辆不再受分合流车辆影响,运行平稳,平均速度维持在41.8 km/h。

3.5 洲头咀隧道东往西方向

洲头咀隧道东往西行测试路段全长2340 m(AK2+900~AK0+560),测试车队经宝岗大道入口进入洲头咀隧道,由花蕾路出口驶离隧道。

与洲头咀隧道西往东行(花蕾路—宝岗大道)速度变化特征类似,隧道内全程交通运营较为稳定,平均车速为40.2 km/h。在珠江江面正下方隧道内纵坡起伏较大的路段(AK1+380~AK1+780),受D匝道汇入的车辆与主线合流的影响,交通流量增长,共同引起车速下降,进入图12所示的速度波动区间7,速度下降为36.2 km/h,降幅4.0 km/h。

图12 洲头咀隧道东往西方向速度变化曲线

4 结 论

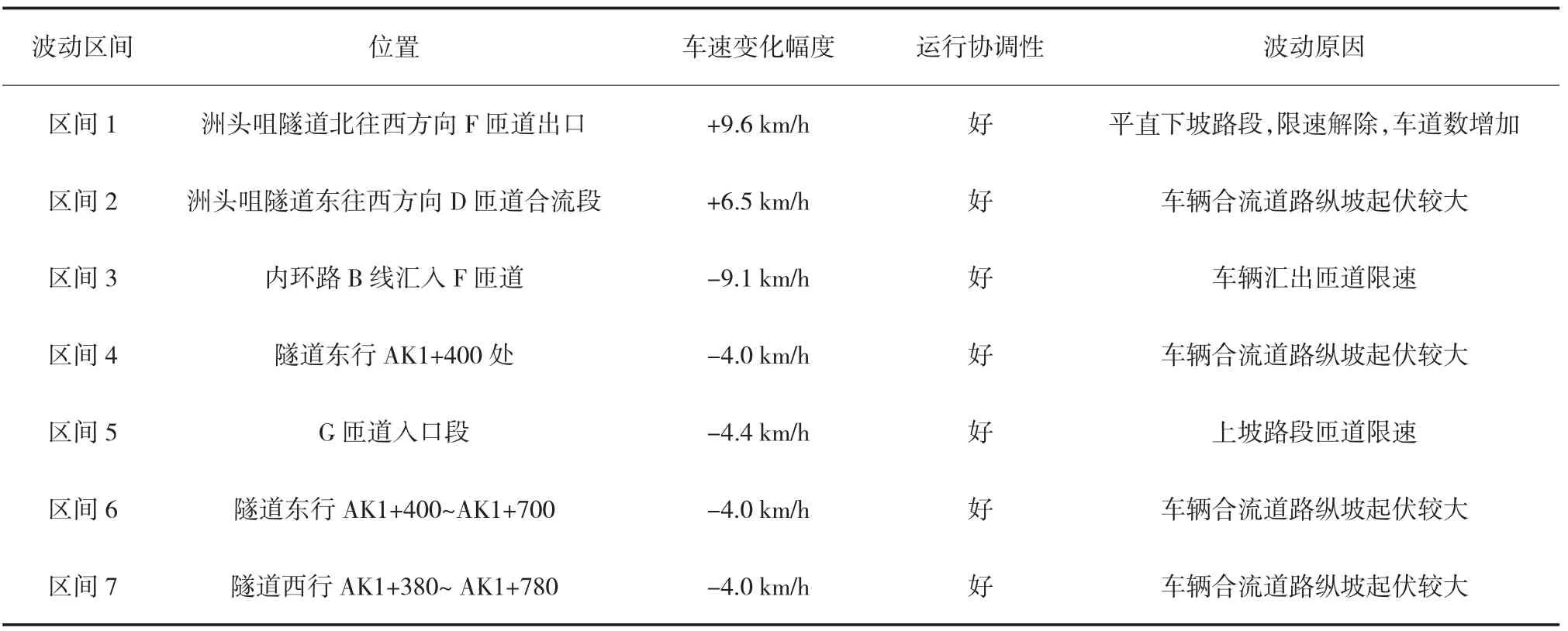

通过交通仿真测试得到设计范围内共存在7处较为明显的运行速度波动区间,主要位于匝道与主线合流、分流路段以及纵坡变化较大的路段。这些位置的设计速度发生变化,路段车行道数量发生变化,道路坡度较大,对运行速度产生明显的影响。

通过表2可以看出,研究范围内最大的运行速度差值为9.6 km/h,最小的速度差为4.0 km/h。参考公路相邻路段速度协调性的评价方法[4],本次仿真运行速度差值均小于10 km/h,认为道路安全性良好,洲头咀隧道研究范围内车辆运行整体呈现平稳、安全、有序状态。

表2 洲头咀隧道路段仿真运行速度协调性情况表

实际运营中,对7处速度波动区间,特别是5处减速路段,应在交通工程设计中设置高标准交通安全设施,并采取安全改善措施等方式进一步提升道路安全水平。