城市新区交通规划方法研究

罗瑞琪,孟维伟,高佳宁,薛丹璇

(中国市政工程华北设计研究总院有限公司,天津市 300074)

0 引言

改革开放进程不断加快,带动了我国社会经济的发展,城市化进程逐步加快。作为城市功能的补充和完善的载体,一大批各具特点的城市新区相继建设。城市新区作为城市整体的组成部分,应当具备城市的基本性质和功能,但相对于建设完备、基础设施好、配套设施完善的中心城区而言,城市新区的建设尚未完成,基础设施的功能仍有待开发[1,2]。不同的城市新区有各自不同的特色和性质,与旧城区相比,城市新区具有对城市中心区依赖性强、土地资源相对宽裕、用地规划弹性十足等特点。

当前规划体系中,交通规划作为城市规划的专项规划之一,从编制流程中就决定了其从属性和滞后性。城市总体规划主要研究的是对土地利用的规划,涉及交通部分的综合交通规划,仅仅是出于满足土地利用规划的目的,土地利用规划与交通规划编制时的分离,导致了规划过程中二者缺乏充分的衔接和互动[3,4]。

虽然国内有很多研究关注了这二者的反馈关系,但涉及到控制性详细规划的编制,还没有较为普遍的规划方法使得交通系统与土地利用能够有机结合,发挥交通系统对土地利用的反馈作用[5]。综上所述,从控规层面引入交通影响分析的思想,从交通需求控制的视角来审视土地利用控制性规划,提出适应于城市新区的交通规划方法极为重要。

1 城市新区交通特性研究

由于城市新区土地利用与中心区的土地利用空间结构差异,城市新区的交通特性、交通设施的基础结构也会呈现出与中心城区不一样的特点,主要包括以下几个方面。

(1)潮汐现象明显

由于城市新区基础设施不完善,对于中心区的依赖程度也会非常大,可以说不论是生活还是生产,都离不开中心区的引导和扶持。因此,不论是产业型新区还是居住型新区,都将在城市新区与中心区之间产生强大的交通需求,与中心区的交通将成为新区交通主要的联系方向,并且会出现明显的早、晚高峰差异,潮汐现象明显。

(2)规划影响下的交通发展模式

城市新区的出行方式结构和道路网布局尚未定型,交通规划将直接影响居民的出行选择。在规划初期,结合交通发展模式和交通发展战略,可以对居民的出行结构和出行行为进行十分有力的引导。

(3)发展慢行交通

慢行交通在城市交通中处于一个被忽略的位置。随着城市规划理念的进步,“绿色交通”、“低碳交通”等理念深入人心,慢行交通系统的发展建设已经成为新区规划建设中一个很重要的阶段。因此,在新区规划中,会将慢行交通作为非常重要的方面进行考虑,相应的配套设施也会更为完善。

2 土地利用与交通系统的关系研究

2.1 土地利用与交通系统的反馈研究

随着城市化进程的不断加快,城市化初期遗留下来的交通问题日益严重,交通规划与土地利用规划的不一致性导致城市交通供需矛盾问题格外突出。因此,不少专家学者也试图从理论上提出一套行之有效的方法,对交通拥堵进行治理并改善城市的交通环境,在规划初期就考虑交通问题,建立有效机制解决好土地利用与交通系统之间的矛盾。

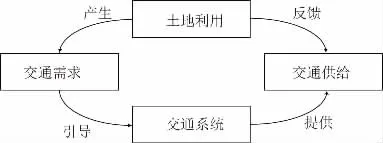

从本质上来分析:一方面,土地的开发利用是交通需求产生的根源,必然会导致居民的出行需求。土地的利用形式会影响交通产生吸引点、交通的流量流向以及交通需求。土地利用的集中程度也在一定程度上决定了城市的交通发展模式。另一方面,城市交通系统的运行状况会反过来作用于城市的土地利用开发,交通供给可以影响各个地块的可达程度,从而影响到土地利用效益,最后影响到土地开发。其中,土地利用与交通系统的互动反馈关系可以用图1表示。

图1土地利用与交通系统的互动反馈关系

在城市的规划过程中,交通规划应该与土地利用规划相辅相成,互为依托。传统规划常将土地规划与交通规划分离开来,且对前者重视程度远远超过了后者,强调交通是土地使用的派生产物,将交通需求视为固定不变,从而忽视了交通对土地利用的反馈作用,以致交通供需矛盾日益加剧,拥堵问题频发。因此,在规划中应注重土地利用与交通系统的反馈研究,并同时兼顾交通系统效率和土地使用的效益。

2.2 土地利用与交通系统的关键指标

在土地利用规划中,地块容积率是对交通影响最大的指标。通过地块地上建筑面积与地块总面积的比值来进行计算,一定程度上代表了地块的开发强度。地块容积率作为纽带,会直接影响着地块的交通需求,联系着土地利用规划与交通系统规划。容积率越大,则开发强度大,地块所能够容纳的居住人口以及可以提供的就业岗位也就越多,从而地块产生和吸引的交通量也越大。但是,有限的路网承载能力会限制路网上的交通量,造成道路负荷度的进一步增大,服务水平降低明显。容积率的确定方法有很多,最常用的方法为城市整体密度分区法,即依据微观经济学的区位理论来综合确定城市开发总量与整体开发强度,通过建立城市密度分区基准模型和修正模型,对各类城市建设用地进行开发强度分配,从而确定地块的容积率。

路网承载力,是指城市道路网络能够容纳的最大交通量。其影响因素有多个方面,主要包括道路网特性、出行结构、出行者路径选择模式、道路网络的阻抗以及OD分布与路网的匹配度、服务水平。对于城市新区来说,要求用地建设必须与其周围的交通设施建设情况相匹配,受到其交通设施承载力的制约;对于建设完成的中心区而言,交通设施建设应与其服务的用地情况相匹配,以土地利用的开发强度来决定交通设施的建设力度。路网上的交通量达到极限承载能力时,某些路段将会成为制约交通容量进一步提升的瓶颈,进一步加剧了交通供需矛盾。此时,道路网络出现的交通瓶颈形成了对土地开发强度的强烈制约,如果放任土地进一步开发,容积率进一步扩大,路网运行状态必将进一步恶化,最终导致土地利用效益下降。

综上所述,中观层面上的土地利用与交通系统之间的互动反馈关系,主要集中在容积率和路网承载力之上,二者分别代表着中观层面的交通供和需,二者相互作用,相互反馈。

3 适合城市新区的交通规划方法研究

当前国内主流的城市交通规划按照层次大多分为交通发展战略规划、城市综合交通规划以及交通系统专项规划等三个层次。理论依据大多是传统的交通发生、交通分布、交通方式划分和交通分配四步骤的技术方法。分析和总结现有的城市交通规划资料,并结合城市新区的特性,可以发现基于“四阶段法”的交通规划方法在城市新区交通规划中有以下局限性:(1)城市新区的用地结构不断调整,导致交通需求难以预见;(2)现有规划体系中,缺乏交通规划对于土地利用规划的反馈和调整机制;(3)交通规划缺乏对居民出行行为的引导。

城市新区的道路网络仅仅是存在于纸面上,路网的各项指标具有相当大的弹性和可变性,可以通过交通系统规划来引导和控制交通需求,实现城市新区交通系统效率和土地利用效益的协调发展。基于土地利用与交通系统二者之间的互动反馈,本文提出了城市新区交通规划的新方法:交通规划不应该仅仅是对交通系统的规划,更要在交通规划之中体现出对城市土地利用规划的反馈以及对居民出行行为的影响和引导,即在传统的“四阶段法”的基础上,发挥交通规划的引导和反馈作用。

通过“四阶段法”得出规划方案后,在控规层面,分析规划方案路网的极限承载能力,并以此构建逆向需求控制规划方案,分析土地利用与交通系统的契合程度。其中,分析道路网络的极限承载能力时,以预期的交通结构和状态作为输入条件,分析规划预期下的路网供给。当土地与交通二者协调出现问题时,通过调整交通供给和城市土地利用结构,来达到供需平衡的规划目标。这种规划方法强调土地利用与交通系统之间的互动反馈关系,通过二者的协调,达到土地利用与交通系统的最优。该规划方法的思路如图2所示。

在该规划思路中,基于土地利用的城市新区道路网规划,以现行的规划方法为基础,着重考虑路网承载力分析、交通需求控制指标规划以及路网布局结构优化。路网承载力分析是进行交通需求控制指标规划的基础和前提,而对路网进行优化改善是当交通需求控制指标发生变化后的后续工作。该三步工作形成完整循环,直到规划方案的最终确定。

4 结 论

本文对城市新区的交通特性进行了分析,提出了城市新区居民的交通行为可以通过规划进行调整和引导,并结合城市新区的交通特性为引导性交通规划研究了相关的发展策略。针对现有规划方法对新区规划的不适应性,提出了土地利用规划应与交通系统相协调,并提出容积率和路网承载力两个指标。在现有交通规划方法在城市新区的应用性研究的基础上,针对城市新区的特点,提出适合城市新区的交通规划理念及规划方法。