腹部红外线照射联合针灸足三里穴位对胃肠道肿瘤术后胃肠道功能恢复的作用*

李成蓉,黄晶晶

快速康复外科理念,是通过行之有效的方法尽量减少在手术过程中所产生的应激反应,控制术后并发症,最终达到加速患者术后康复的目的[1]。胃肠道肿瘤为临床常见病[2],手术是胃肠道肿瘤临床治疗的常用方式[3],但术后患者多出现胃肠道功能障碍[4],这将阻碍胃肠道手术后患者快速康复,如何改善胃肠道手术后胃肠道功能恢复显得尤为重要。该研究分析2016年6月—2018年12月纳入的180例胃肠道肿瘤手术患者的临床资料,观察腹部红外线照射联合针刺足三里对胃肠道肿瘤患者手术后胃肠功能恢复的影响,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料选取笔者所在医院普外科2016年6月—2018年12月期间行胃肠道肿瘤手术的符合纳入标准的180例患者,通过医院伦理委员会审核(NO.KY-2016-005)并与患者签署知情同意书。入选标准:(1)术前病理检查结果符合胃肠道肿瘤诊断标准的,胃癌、结直肠癌,小肠恶性肿瘤,且可行限期或择期手术治疗;(2)可行腹腔镜手术治疗;(3)术前无严重影响凝血功能的疾病;(4)无严重内科基础疾病。排除标准:(1)远处转移的肿瘤;(2)术前检查评估不可行手术者;(3)患者有慢性呼吸道功能障碍,不能耐受胃癌根治术;(4)出院间歇期不能到该院维护者;(5)患者中途放弃该研究者。剔除标准:(1)孕妇或哺乳期妇女;(2)严重的精神障碍;(3)术前影像显示肿大或体积较大的区域淋巴结直径>3 cm;(4)过去 5 年患有其他恶性疾病;(5)术前3个月服用凝血功能的药物,如避孕药及抗凝药等;(6)6个月内出现不稳定型心绞痛、心肌梗死或脑血管意外;(7)1个月内持续系统性服用皮质类固醇;(8)其他严重的并发症(出血、阻塞或胃癌引起的穿孔);(9)肺功能 FEV1<50%。

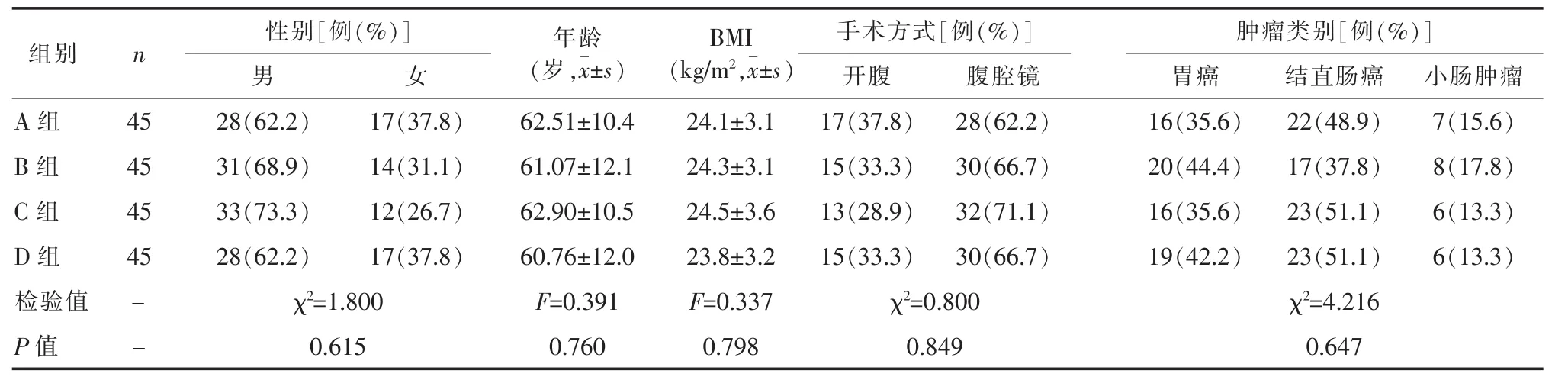

经入组标准筛选后纳入180例患者,男120例(66.7%),女 60 例(33.3%);年龄 28~71 岁,平均(61.8±11.2)岁。按随机数字表法,随机分为 A、B、C、D四组,A组为腹部红外线照射联合针刺足三里组(n=45),B 组为腹部红外线照射组(n=45),C 组为针刺足三里组(n=45),D组为对照组(n=45,不使用腹部红外线照射及针刺足三里)。四组患者其他基线资料见表1。

1.2研究方法对照组(即D组)患者行常规综合治疗,即术后1~3 d给予抗生素、禁食、胃肠减压(留置胃管)、质子泵抑制剂、并行纠正电解质紊乱及酸碱平衡等处理,给予患者全胃肠外营养支持,待肛门排气后拔除胃管开始饮水,逐渐过渡为流质饮食,营养摄入不足可胃肠外营养,患者可进食半流质饮食后停止肠外营养。全部患者使采用统一的静脉镇痛方案(芬太尼或舒芬太尼)。纳入研究患者禁止使用胃肠道动力药物。手术后肛门排气前禁止肠内营养,禁止使用其他肛门外用药物(开塞露等)。试验组在给予常规治疗的基础上,A组为腹部红外线照射联合针刺足三里组,B组为腹部红外线照射组,C组为针刺足三里组。

腹部红外线照射:从术后进入病房开始第一次照射治疗,每隔12 h照射1次,照射时间为30 mim,照射距离30 cm,温度为39℃,恢复普食后停止照射。(TDP治疗器,型号TDP-L-I-2,重庆市国人医疗器械有限公司)。

针刺足三里:选用0.25 mm×40 mm一次性针灸针刺入双下肢足三里穴位3~5 mm,以平补平泻为主,得气为度,留针30 min。从术后进入病房开始第一次针刺治疗,每隔12 h针刺1次,恢复普食后停止针刺。(华佗牌一次性无菌针灸针,新乡市利群医疗器械有限公司)。

1.3评价指标观察术后各组肠鸣音恢复时间(术后第1~7天,每天8 h、16 h、21 h于患者右下腹或左下腹听诊肠鸣音,连续听诊3 min,每个时间点均出现≥3次/3 min肠鸣音,记为肠鸣音恢复时间点)、首次肛门排气时间、首次排便时间、恢复普食时间及住院时间。

1.4统计学方法所有数据资料均采用SPSS 22.0统计软件分析。均采用双侧检验。性别、手术方式、肿瘤类别及基础疾病定性资料以百分率表示,多组间比较采用χ2检验,两两比较采用P值校正;年龄、BMI、胃肠道功能评价指标及住院时间定量资料以(x±s)表示,多组间采用单因素方差分析,两两比较采用LSD检验。取P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

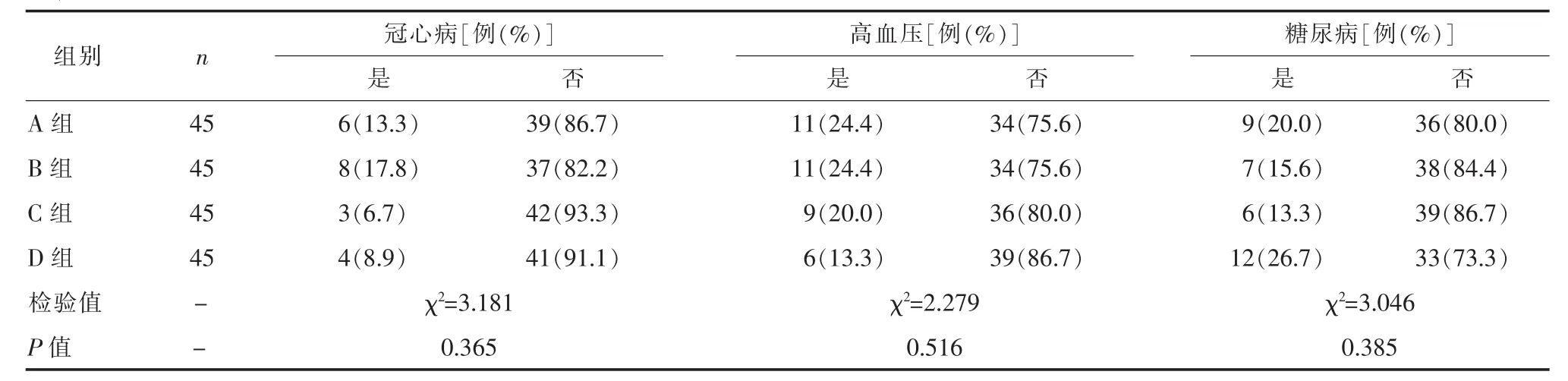

2.1各组患者基本资料各组患者间性别、年龄、BMI、手术方式、肿瘤类别、冠心病、高血压和糖尿病无明显差异,且差异无统计学意义。见表1。

表1 各组患者基线资料

续表1

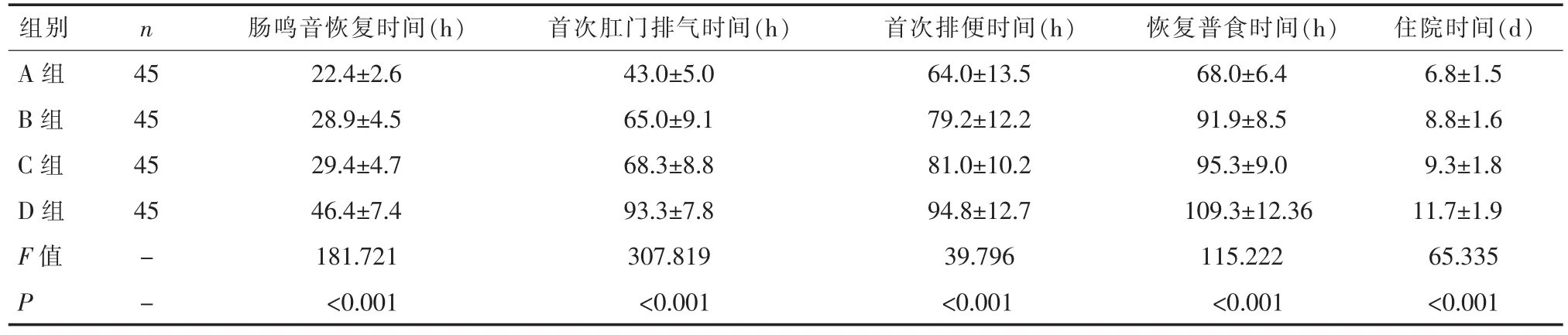

2.2各组患者胃肠功能恢复时间及住院时间比较肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间、首次排便时间、恢复普食时间及住院时间A组均明显短于B、C及D组,差异均有统计学意义(P<0.001);肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间、首次排便时间、恢复普食时间及住院时间B组和C组均明显短于D组,差异均有统计学意义(P<0.001);B组与C组间无统计学差异:肠鸣音恢复时间(P=0.644),首次肛门排气时间(P=0.155),首次排便时间(P=0.529),恢复普食时间(P=0.134),住院时间(P=0.226)。 见表 2。

3 讨论

胃肠道肿瘤患者术后常会出现胃肠道功能障碍,如术后肠梗阻[5],临床表现为恶心、呕吐、腹痛、腹胀、排气排便障碍,这将直接影响患者术后肠内营养的恢复。而近年来快速康复外科理念已在医学各个领域飞速发展,遵循着减少创伤、促进愈合、维护生理功能的外科理念[6],因此降低胃肠道肿瘤术后并发症,缩短住院时间,正是该研究的意义。

有研究表明,胃肠道肿瘤术后采用腹部保暖可有效促进患者胃肠道功能的恢复[7]。该研究中腹部红外线照射组胃肠道各项指标时间及住院时间明显短于对照组,这表明腹部红外线照射可促进胃肠道肿瘤术后胃肠道功能的恢复,其原理为胃肠道对温度较为敏感,适宜的温度可以促进患者胃和肠的平滑肌规则收缩和舒张,有文献报道该适宜温度为37~40 ℃[8,9],可促进胃肠道功能的恢复。

足三里穴属于足阳明胃经,主治胃肠病证,燥化脾湿、生发胃气是其主要的功能作用,是临床上最常用的保健要穴之一,对消化道的运动,分泌功能具有调整作用[5],但具体机制尚不明确。有研究报道针刺足三里可有效加快开腹术后患者胃肠功能的恢复,缓解其肠麻痹症状,促进术后康复[10]。该研究中,针刺足三里组胃肠道各项指标时间及住院时间明显短于对照组,这表明针刺足三里可促进胃肠道肿瘤术后胃肠道功能的恢复,但其原因尚待探索。

该研究将针刺足三里与腹部红外线照射联合应用于胃肠道肿瘤术后患者,结果显示,联合应用组肠鸣音恢复时间、首次肛门排气时间、首次排便时间、恢复普食时间及住院时间明显短于其余各组,这表明针刺足三里与腹部红外线照射联合可有效加快胃肠道肿瘤患者术后胃肠功能的恢复,促进术后康复,也有利于促进术后其他各个器官功能的恢复,节省医疗资源,并促进医患关系和谐发展。

表2 各组胃肠功能恢复时间及住院时间比较(x±s)

综上所述,采用腹部红外线照射联合针刺足三里对胃肠道肿瘤手术后患者进行治疗有利于促进患者胃肠功能恢复,可在临床上推广。