公共财政视角下的基本公共教育服务均等化研究

——以福建省为例

肖碧云

(福州外语外贸学院经管学院,福建 福州 350002)

党的十九大报告明确提出“努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”,教育公平是社会公平与社会和谐的重要基础,基本公共教育服务均等化是教育公平的重要方面.基本公共教育服务均等化的推进是确保2020年全面建成小康社会的重要内容.2018年9月,福建省人民政府印发《福建省推进基本公共服务均等化行动计划》,将基本公共教育作为八大基本公共服务清单之一,致力于提高教育公平程度.财政保障机制在推进基本公共教育服务均等化的过程中发挥着重要作用.因此,从公共财政角度探讨基本公共教育服务均等化问题,对于缩小城乡、区域和校际间的基本公共教育服务差距,推进基本公共教育服务均等化具有重要的历史和现实意义[1].

1 福建省基本公共教育服务均等化现状

福建省政府深入贯彻落实党的十九大精神和全国教育大会精神,充分认识进一步加大财政教育投入,推进基本公共教育服务均等化的重大意义.但在实现基本公共教育服务均等化方面仍存在着城乡间、区域间和校际间不均衡的问题.

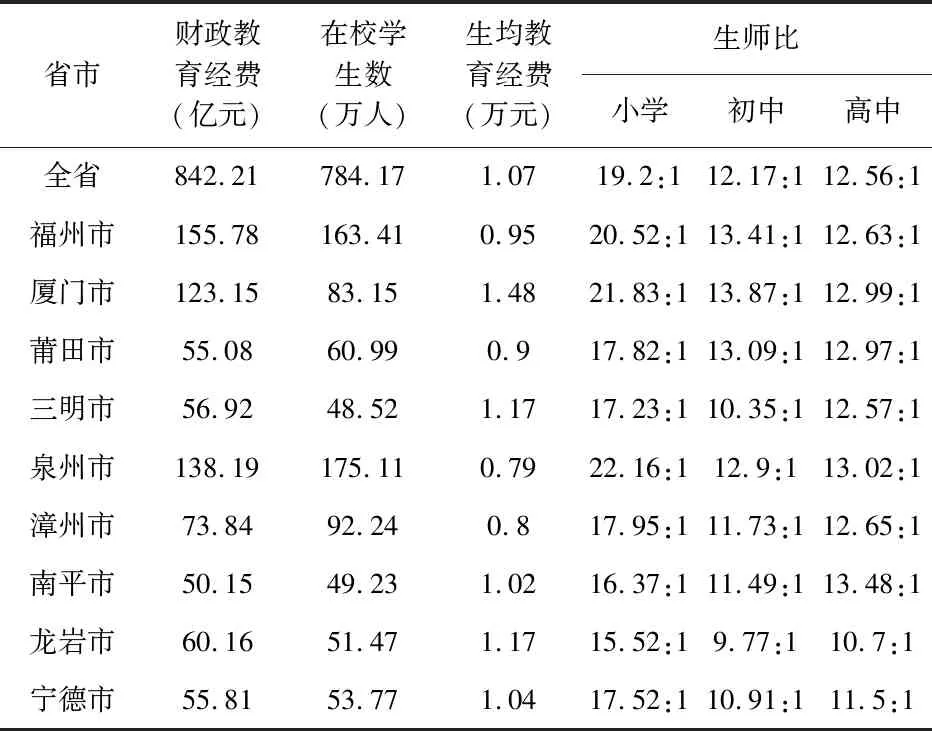

1.1 区域教育资源投入呈现差异

福建省各区域的经济发展水平有着很大的差距.东部沿海地区经济发达,优质教育资源特别是高等教育资源和科研机构主要集中在厦门、福州和泉州地区.西部“南三龙”山区(三明市、南平市、龙岩市)经济相对不发达,教育资源较为匮乏[2].从表1可以看到,2017年福州市、泉州市和厦门市的公共财政教育支出名列全省前三名,都突破了120个亿.相比之下,“南三龙”山区的教育支出显得十分不足,特别是南平的公共财政教育支出仅为50.15亿元,与全省第一的福州市155.78亿元相差3倍多.从生均教育经费来看,福建省对“南三龙”山区的教育经费保障给予了足够的重视,其生均教育投入的保障比较到位.而作为省会城市的福州市以及作为“闽南金三角”重要组成部分的泉州市和漳州市,尽管公共财政教育支出总额位于全省前列,但是生均教育经费却在全省倒数,生均教育支出水平与其经济发展水平的不相适应.从各级各类学校生师比情况来看,2017年教育部规定生师比小学19:1、初中13.5:1、高中12.5:1.只有龙岩和宁德地区的三个阶段生师比是符合标准的,厦门地区的小学、初中和高中的生师比都过高,福州和泉州地区的小学和高中生师比过高.说明福州、厦门和泉州作为优质教育资源较为集中的沿海城市,生源基数大,公共财政教育支出和教师数量的分配仍有相当大的提升空间.区域教育资源投入的差异性,阻碍了基本公共教育服务均等化的实现.

表1 2017年福建省区域生均教育经费、各级各类学校生师比情况

1.2 城乡公共教育资源配置不公平

城乡二元结构的户籍制度导致教育管理体制分为城市和农村两种不同的教育方式,城乡公共教育资源配置不公平是城乡教育发展中面临的最大问题,造成城乡之间的教育公共服务的非均等化[3].尽管福建政府不断加大农村教育财政的投入规模,农村小学、初中和高中教育经费支出总额由2013年的255.23亿元增加至2017年的383.28亿元.但农村三级生均教育经费支出与城镇相比仍有比较大的差距,2017年福建省城镇普通小学、初中和高中的生均教育均费分别为11445.51元、18784.06元和19148.47元,农村小学、初中和高中的生均教育均费分别为11209.70元、18159.04元和17308.79元.生均教育经费支出的不足成为限制农村教育发展的桎梏.同时,由于城区集中着更多的优质教学资源,大量学生涌入城区学校就读,导致城乡学校师生出现不正常的配比状况.2017年,福建省城镇地区师生比为1:14.12,乡村地区中小学师生比为1:3.4.城乡教育支出配置的失衡,农村教育的办学条件和城镇相比仍然存在较大差距,使农村学生受教育的不公平,严重制约农村教育事业的发展.

1.3 校际间教育资源配置不均衡

随着新型城镇化的深入推进、户籍制度改革的全面实施和计划生育政策的调整,人口流动给城镇教育资源的配置带来了新的挑战.学校资源配置差异系数是衡量校际间义务教育学校资源均衡配置水平.福建省校际间的教育资源配置不均衡.2017年福建省有6个县(漳州市芗城区、安溪县、莆田市湄洲岛国家旅游度假区、永安市、松溪县、邵武市)有3个以上义务教育学校资源配置状况差异系数不达标.有4个县(莆田市湄洲岛国家旅游度假区、漳州市芗城区、莆田市秀屿区、仙游县)的初中综合差异系数超出国家标准.由于校际之间的教育资源配置存在着差距,优质学校的办学条件、师资队伍、教学资源等都优于一般薄弱学校.经济富裕的家庭为了获取优质教育资源,虽学生成绩一般却能通过购买学区房、挂他人户口、借读等方式就读于升学率较高的重点学校[4].使优质学校生源爆满,学校规模和班额超过国家标准要求,56人及以上大班额依然存在.经济困难的学生除少数成绩优异者外升入优质学校的机会基本缺失,造成目前普遍存在的以钱择校现象.而薄弱学校基本办学条件差,教育资源设施落后,缺乏吸引力,生源不足,造成教育资源闲置.农村学校、城区普通学校教师流失,资源的有效利用受到制约,使学校之间原来就不公平的教育资源分配愈显不均衡,加剧了教育的“贫富分化”.教育失衡,致使多数学生享受不到和谐社会的公平教育,失去教育的公益性、平等性和公正性.

2 影响福建省基本公共教育服务均等化的财政原因

由于教育具有正外部性和公共性的特点,政府在保障公民享受到均等化的教育公共服务扮演着至关重要的角色,基本公共教育服务均等化的实现需要财政保障机制的全力支持.财力不足、财力和事权不匹配和不完善的财政转移支付制度等财政原因制约了福建省基本公共教育服务均等化的实现.

2.1 财力不足制约了财政提供基本公共服务的能力

多年来,福建政府把教育作为国家战略性投入予以优先保障,对教育的经费投入保持稳定增长.十八大以来,福建省财政教育支出占公共财政支出比重稳定在18%左右,位于全国前八名.财政一般公共预算教育支出从2013年的574.91亿元增长到2018年的923.06亿元,年均增长8.6%,人均公共预算教育支出逐年只增不减,从2013年的9879.22元增长到2018年的14661.52元.尽管教育财政投入呈现高速增长趋势,但是财政教育支出占地区生产总值的比重自2015年连续下滑3年,由2013年的2.63%下降至2018年的2.58%,财政教育支出占地区生产总值的比重不高,制约了财政支出能力,使得政府在满足基本公共需要的过程中力不从心.特别是多年来福建省普通小学生均教育经费支出低于全国平均水平,排在全国后列.因此,福建教育财政投入经费不足制约了财政提供基本公共服务的能力,致使区域间、城乡间教育资源配置的不均衡,教育机会的不均等.

2.2 财力和事权不匹配制约着均等化格局形成

财力代表政府部门对其负责的区域具有支配使用的财政资金,事权代表政府部门有权向其负责区域内的居民提供教育公共产品,政府部门间财力与事权上清晰的界定,是教育均等化格局形成的关键.目前福建省地方政府之间实行多重标准,事权不清,相互交叉冲突,缺乏规范性.财权不断的上浮集中和事权的层层下移分配给较低级次的政府带来很大压力.特别是县、乡两级政府,事权配置与其可财权高度不对称.如乡镇政府在义务教育中承担80%的财政支出,给基层政府造成严重的财政负担,财政入不敷出,在供给基本公共教育服务面临预算约束问题,在保障教育支出的事权责任和有限的财力矛盾突出,连基本完成县域内公共教育服务的初步均等化都困难.

2.3 不完善的财政转移支付制度制约着均等化的实现

财政转移支付制度缺乏规范性和有效性是制约着基本公共教育服务均等化的重要原因.福建省现行转移支付的资金结构不合理,税收返还在福建省转移支付总量中所占比重过大.税收返还采用的是与各区域收入相挂钩的“基数法”,福建省各地市之间经济发展差距较大,特别是东部沿海地区和西部山区之间存在着较大的差别,税收返还的计算方法使东部沿海地区得到的税收返还规模较大,而西部山区得到的税收返还规模较小,进一步扩大了各区域间的财力差距.教育财政投入的均衡是保证基本公共教育均等化实现的关键,现行的税收返还将导致区域间政府所呈现出来的基本公共教育服务不管是数量或是质量均容易产生差异,进一步扩大了区域间、城乡间基本公共教育服务非均等化的程度.一般性转移支付对财政均等化能起到很强的效果,财政自给能力差的区域能得到较多的一般性转移支付,财政缺口小的地区相对就取得不多的一般性转移支付,如此有利于缩小各地区的财政差距.然而一般性转移支付在福建省转移支付总量中所占比重过小,制约了财政转移支付的均等化效果.同时,欠发达地区普遍存在着教育责任负担重,教育财政资金不足的困境,依靠自身的财政实力来提高基本办学条件,增加生源比较困难.因此,应探索健全横向财政转移支付制度.

3 推进福建省基本公共教育服务均等化的财政政策建议

推进基本公共服务教育均等化具有明显的正部性效应,有利于缩小区域、城乡、校际间教育发展的差距.因此,需要进一步加大教育财政投入力度,合理划分省与市县政府的财权、事权和完善教育转移支付制度.

3.1 进一步加大教育财政投入力度

为强化基础公共教育均等化的财政保障,福建省政府需进一步加大教育财政投入力度,从注重硬件投入转向软硬件同等重视.科学测算、分解落实福建省、市、县政府的公共财政教育投入,通过建立投入总量与GDP增速、财政收入増长以及在校学生人数增长协同稳定增长机制[5].鉴于福州市、泉州和漳州地区的生均教育支出水平偏低,与该区域经济发展水平不符的现实,可提高福州、泉州和漳州的财政教育支出水平.

教育财政资金重点向革命老区、民族地区、贫困地区和农村地区等地区倾斜,全面改善教育发展薄弱地区的基本办学条件,重在农村的义务教育经费保障机制,优先保障义务教育用地,加快解决“大班额”等突出问题.重点保障教师队伍建设,特别是优先落实义务教育阶段教师工资待遇政策,促进区域协调发展,巩固完善城乡统一.此外,在政府加大财政教育投入的基础上,要积极将社会资本引进到基本公共教育服务范畴内,探索建立民间资本与政府相互配合的教育供给制度,提高基本公共教育服务质量、运行效率和专业管理水平.

3.2 合理划分省与市县政府的财权、事权

省与市县政府的有效协同是保证基本公共教育服务供给的重要条件.因此,在中央、地方事权和支出责任划分的基础上,必须处理教育领域省与市县共同财政事权划分问题,明确省与市县在推进教育公共服务均等化过程中的事权和承担的责任.省政府从福建省的实际情况出发,应按照财权与事权相匹配的原则,通过调控省级财政的方式,考虑到各地方政府间的经济社会发展水平的差异,合理界定省级及市县各级政府的具体任务及承担的职责,有计划地对地区间的公共服务供给进行分工和部署,在明确细化其承担的教育投入责任的基础上,全力打造以县为单位的基本公共教育服务经费投入机制.

属于省级事权的,由省级承担推进区域间、城乡间和校际间基本公共服务均等化的支出责任,确需委托市县实施的,省级通过专项转移支付予以安排,不得要求市县政府承担配套资金;属于省级和市县共同事权的,应合理界定省级及市县各级政府的具体任务及承担的职责,应当依据公益性、外部性等因素制定、分担基本公共教育服务均等化标准或比例,省级分担部分通过专项转移支付委托市县实施;属于市县事权的,省级主要通过一般性转移支付给予支持.市县人民政府履行促进区域教育发展、改善区域内基本办学条件、提高基本公共服务教育水平的主体职责,坚持教育优先作为财政支出的重点,强化对改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件的经费投入力度.

3.3 完善教育转移支付制度

财政转移支付制度是现代财政制度的重要内容,是政府管理的重要手段.福建省级政府应根据实际财政情况,以推进区域间、城乡间和校际间基本公共教育服务均等化为目标,完善教育转移支付制度.一般性转移支付作为均衡地方财政实力、实现教育公平目标的主要方式,要发挥一般性转移支付的主体作用,完善一般性转移支付制度.加大一般性转移支付规模和比例,突出精准扶贫,加大对原中央苏区、革命老区、扶贫开发工作重点县的教育转移支付力度,提高经济落后地区、农村和薄弱学校的教育水平.规范一般性转移支付分配和使用,建立健全激励约束机制,引导接受转移支付的市县政府视本地区的经济发展水平及教育发展情况统筹安排使用到教育领域内,缩小区域、城乡、校际差距,促进城乡教育优质均衡发展,实现教育公平.

专项转移支付项目相较于一般转移支付项目更为透明化,进一步完善教育财政专项转移支付制度,规范专项转移支付立项管理和义务教育阶段公用经费转移支付资金等的分配,完善《福建省义务教育薄弱学校改造计划专项资金管理办法》、《福建省农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法》和《福建省支持学前教育发展资金管理办法》等专项转移支付管理办法,严格专项转移支付资金使用.同时,应探索建立健全横向的教育转移支付制度.财政资金通过较发达地区横向转移至欠发达地区,为欠发达地区教育事业的发展提供充足的财政资金支持,由此实现区域间、城乡基本公共教育服务的均等化.

4 结论

近年来,福建省财政投入坚持优先保障投入、优化支出结构和高效使用资金,有力助推新时代福建省教育高质量发展,基本公共教育服务均等化取得了很大的成效.但在推进基本公共教育服务均等化方面仍存在着城乡间、区域间和校际间不均衡的问题.从公共财政方面研究基本公共教育服务均等化,有利于促进社会公平公正,推动区域、城乡和校际间协调发展,维护社会和谐稳定,为福建省率先基本实现教育现代化奠定坚实基础.