易地扶贫搬迁与反贫困:广西模式研究

摘要:易地扶贫搬迁是在扶贫攻坚阶段为解决生态脆弱区深度贫困问题而采取的重要举措,是一项复杂的系统工程。本文在理论层面从阻断效应、重构效应、增长效应和社会一体化效应等方面系统研究了易地扶贫搬迁的意义,同时也从融入障碍、共同体割裂效应、生活成本约束、就业困境和公共服务瓶颈等角度论述了易地扶贫搬迁的约束条件,并着重以广西模式为核心研究了易地扶贫搬迁的“顶层设计-动员激励-统筹协调-监督考核”四位一体核心机制。广西易地扶贫搬迁的核心模式包含基础设施、就业培训、教育医疗、社会保障、产业带动、社区重建、文化融入、心理介入、生态恢复等九个方面,从而从“经济-社会-文化”三个维度建立了系统性的制度框架。这些经验具有一定典型性,值得总结和推广。

关键词:易地扶贫搬迁;生态保护;深度贫困;产业扶贫;广西

中图分类号:F126文献标志码:A文章编号:1674-8131(2019)04-0001-13

一、引言:深度贫困区的反贫困与易地扶贫搬迁

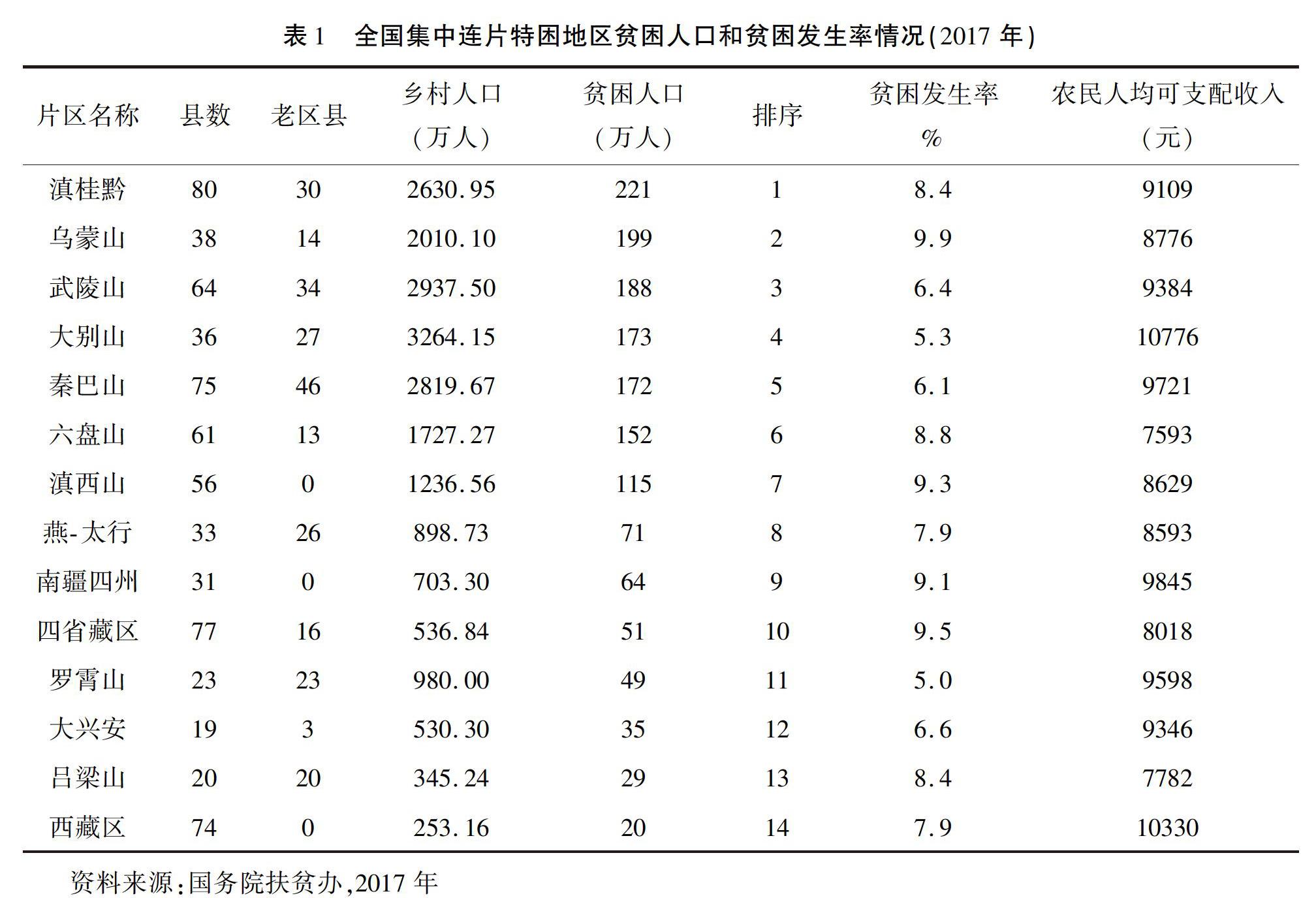

我国的贫困人口大多集中于西部地区,尤其是那些民族地区、边疆地区、革命老区、集中连片特困地区,贫困发生率高,贫困成因比较复杂,扶贫攻坚的难度极大。目前,我国贫困地区扶贫攻坚的难点包括以下几个方面:一是连片的深度贫困地区,西藏和四省藏区、南疆四地州、四川凉山、云南怒江、甘肃临夏等地区(以上即通常所说的三区三州 ①,生存环境恶劣,致贫原因复杂,基础设施和公共服务缺口大,贫困发生率普遍在20%左右。我们通常所说的集中连片特困地区,包括六盘山区、秦巴山区、武陵山区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区、大兴安岭南麓山区、燕山—太行山区、吕梁山区、大别山区、罗霄山区等,都是贫困发生率最高的地区(集中连片特困地区的情况见表1)。二是深度贫困县,据国务院扶贫办对全国最困难的20%的贫困县所做的分析,贫困发生率平均在23%,县均贫困人口近3万人,分布在14个省区。三是贫困村,全国12.8万个建档立卡贫困村居住着60%的贫困人口,基础设施和公共服务滞后,村两委班子能力普遍较弱,四分之三的村无合作经济组织,三分之二的村无集体经济。

如果我们认真观察以上深度贫困区,就会发现,这些深度贫困地区基本上都处于生存条件极差的山区、居住环境比较恶劣艰苦的高寒或荒漠化石漠化地区、生态环境脆弱地区,这些地区的生态环境对人类生存构成了挑战,增大了当地居民生产和生活的成本,降低了当地居民生存的质量;更为严重的是,这些生存环境恶劣或生态脆弱的地区,由于长期以来处于社会经济的不发达状态,从而导致当地居民的受教育程度低,劳动力素质低,同时这些地区的自然环境也导致交通通讯条件极为落后,信息闭塞,各类公共服务和社会保障严重缺失。这些因素,都极大地提高了这些地区的贫困发生率。同时,深度贫困地区往往又是边疆地区和少数民族聚居的地区,深度贫困问题影响到边疆稳定、国土安全和民族和谐,对我国的长治久安造成深刻影响。

综上,深度贫困往往是在恶劣脆弱的生态环境下造成的综合结果。深度贫困往往包含着制度供给不足型贫困(教育、医疗和社会保障等制度供给不足)、区域基础设施不足型贫困(环境、生态和基础设施不足)、可行能力不足型贫困(缺乏技能、知识、融资能力等)、族群型贫困(族群文化和社会总体发展滞后)、个体障碍型(因残障和因病致贫以及失去劳动能力而致贫的人群)等不同的贫困类型,错综复杂,需要用綜合的系统论的方法来加以应对[1]。这些深度贫困地区,往往是恶劣的自然条件与极为原始的生产方式相伴,人口的快速增长与劳动力总体知识水平偏低并存,基础设施落后和教育医疗等公共服务供给严重不足兼具从深度贫困发生的群体来看,主要有以下几种原因:因病致贫41.7%,因残致贫16.4%,65岁以上老年人16%,危房群体230万户,饮水不安全约1100万人,其中反映出这些深度贫困地区在生存环境和公共服务方面存在的深层问题。 ,而且这些地区的不同历史发展阶段与不同文化背景往往错综复杂,交织在一起,有些地区民族宗教问题与贫困问题叠加。这些问题都增加了减贫的难度。因此,如何从改善生存环境入手,结合综合性的减贫手段,从而实现深度贫困地区的可持续发展和脱贫,是一项极为艰苦而伟大的工作,对于最终实现小康社会、消除绝对贫困,意义极为重大。其中,易地扶贫搬迁就是中国在解决深度贫困过程中探索出来的一条有效路径。本文在理论层面从阻断效应、重构效应、增长效应和社会一体化效应等方面系统研究了易地扶贫搬迁的意义,同时也从融入障碍、共同体割裂效应、生活成本约束、就业困境和公共服务瓶颈等角度论述了易地扶贫搬迁的约束条件,并着重以广西模式为核心研究了易地扶贫搬迁的“顶层设计-动员激励-统筹协调-监督考核”四位一体核心机制。广西易地扶贫搬迁的核心模式包含基础设施、就业培训、教育医疗、社会保障、产业带动、社区重建、文化融入、心理介入、生态恢复等九个方面,从而从“经济-社会-文化”三个维度建立了系统性的制度框架。

二、易地扶贫搬迁的意义与约束条件

1.易地扶贫搬迁的意义

第一,阻断效应。阻断人类与生态环境之间的恶性循环链条。对于生态环境恶劣不适于人类居住,或生态条件极为脆弱,人类的活动很容易对生态环境造成不可逆的消极影响的地区,易地扶贫搬迁是解决人类和自然环境矛盾的可行选择之一。尽管在很长的一个历史时期,在这些生态环境恶劣地区或生态质量脆弱区,人类与生态环境之间保持着某种自然的、缓慢的、相互适应的可持续的关系(即便如此,在很大程度上人类仍旧对生态环境施加了不可逆的负面影响,尽管这种影响极为缓慢,从而难于在短时期内被观测到),但是随着人类增殖速度的加快,随着人类活动能力和对环境施加影响的能力的迅速增强,人类与其赖以生存的生态环境之间的关系变得迅速紧张起来,人类对生态的破坏力迅速增大,这导致原来的传统的人类与自然环境之间的缓慢的适应关系不再可持续,生态环境以极快的速度退化。而同时,恶化了的生态环境也加剧了人类的贫困化趋势,使居住在特定区域内的人口不仅难以满足自我增殖的需求,更难以满足提升生活质量和获取更幸福生活的需要。如果在原有的区域内进行减贫的努力,尽管仍然可以通过国家更大的基础设施投入、公共服务投入来改善居民的生存状况,提升他们的福利,但是这种提升仍旧是外在的、不可持续的,而难以动员居民的内生力量;更严重的是,当满足了居民的基础设施和公共服务需求之后,生态恶劣或脆弱区的居民与周遭的生态环境之间的矛盾也许更大,人类对生态的掠夺性利用将更加剧,人类和自然环境之间的矛盾将更加难以解决,被破坏了的生态环境将不可修复。在这种情况下,针对生态脆弱区和生态环境恶劣区的最佳减贫方式,只能是将当地居民从原来的生态环境中迁移出来,从而阻断人类与生态环境之间的恶性循环链条,彻底解决人和自然的矛盾,恢复生态,实现生态的可持续。

第二,重构效应。对生态脆弱或生态恶劣区域居民的生活方式进行重构,从而为提升人口素质、提升居民生活福利、改变居民落后生活方式提供物质条件和制度条件。需要强调指出的是,在一些深度贫困区,尤其是边疆民族地区或边远深山地区,当地居民的社会结构与文化结构以及生活生产方式相比发达地区是有一定差距的,有些边疆少数民族地区甚至在不久之前仍然保留着比较原始的生活方式,与外部世界几乎是隔绝的,但是这些边疆少数民族或边远深山区的居民的生活方式和生产方式不能简单地概括为“愚昧落后”,不能以歧视的眼光来评判这些经济欠发达地区的居民的生活方式;相反,有些原始的生活生产方式,基于一种非常朴素的人与自然相和谐的意识和信仰,人们敬畏自然,敬畏神明和造物,从而在当地历史上形成一种特殊的有利于生态环境保护的文化。这些宝贵的民族传统和民俗文化,应该加以继承和发扬,而不能贬之为“愚昧落后”。当然,在这些边疆民族地区和边远深山区,也在一定程度上客观存在着教育落后、知识素质低下、生态意识薄弱、生产和生活方式落后且对生态环境产生消极影响等问题。这些问题根子在文化,所谓文化就是一种长期形成的所有生产和生活方式以及意识形态的总和。通过易地扶贫搬迁,深度贫困地区居民的生活环境发生了巨大变化,其社会结构和文化结构将发生深刻变化,随着文化素质的提高和生活方式的转变,这些地区的居民的观念、意识、知识水平、能力素质等都会显著提升。这种生活方式的重构和文化的嬗变,这不仅有利于这些地区的居民融入现代社会,也有利于未来整个人类重新定义自己与大自然的关系。

第三,增长效应。由易地扶贫搬迁而转移出来的数千万贫困人口,对被迁入地和整个国家的经济增长造成了积极的影响。数千万被迁移出来的贫困人口形成了巨量的就业人口,能够为经济发展带来大量的劳动力,从而极大地缓解劳动力短缺给经济增长带来的瓶颈约束。巨量的就业人口能够满足迁入地制造业和服务业的劳务需求,能够有效促进劳动力密集型的产业发展,同时劳动力的大量供给对于用工企业的雇佣成本的降低也会产生明显的作用。在用工荒的大环境下,易地扶贫搬迁带来的巨量劳动力供给的增长意义更加不可估量。同时,政府在基础设施投入、教育和医疗等公共服务方面的投入的大幅度增长,也具有明显的增长效应,对经济的短期和长期增长都会产生显著的推动。我们还要注意到易地扶贫搬迁带来的消费增长的效应。由于生活环境的改善和生活方式的变化,这些贫困人口在新的居住区将启动大量的消费,消费的增长对整个经济的增长起到催化作用。

第四,社会一体化效应。当这些边远深山区和生态脆弱区的居民迁移出来之后,原来横亘在他们和经济相对发达地区的社会福利鸿沟和社会保障鸿沟逐渐被填平,长期以来因公共服务缺失和社会保障水平低下而造成的公民之间不平等将被弥合,整个社会的一体化程度将大为提升,而社会的一体化将显著提升整个社会的和谐与均衡,有利于整个国家的长治久安。这方面在边疆民族地区尤为显著。

2.“搬迁陷阱”:易地扶贫搬迁的约束条件

虽然易地扶贫搬迁无论对搬迁的深度贫困区的贫困人群还是对迁入地的经济社会发展而言都具有多方面的正面效应,但是这些正面效应的发挥并不是没有条件的,而是收到很多约束条件的限制。同时,如果易地扶贫搬迁在指导思想和运作过程中出现偏差或者缺失,就会大大损害易地扶贫搬迁的效果,甚至会加大被迁移贫困人口的贫困程度,或使得刚刚脱贫的贫困人口返贫,也就是使贫困人群陷入“搬迁陷阱”。“搬迁陷阱”意味着易地扶贫搬迁工作必须在科学的规划指引下,在综合性的扶贫政策支撑下,在基础设施和社会公共服务体系的充分保障下,才能使得易地扶贫搬迁获得预期效果,否则搬迁的效果会大打折扣。以下因素会加大易地扶贫搬迁的风险:

第一,融入障碍。对于边远深山区和边疆少数民族地区的贫困人群来说,要在搬迁之后有效融入新的文化形态是一件异常艰难的事。这些贫困人群有着自己的历史传统、民族习俗、固有的信仰和观念、以及日常生活与节庆的特有行为习惯。他们在原有的生活传统中享受这安宁、和谐与缓慢的生活节奏,长期形成的文化习俗,比如服饰、舞蹈、饮食、节庆、祭祀、语言、歌谣、婚丧等,给这些民族的居民带来心理上的慰藉和幸福感,他们与这些文化传统共生,并从这些文化传统中找到生活的乐趣与希望。但是,在搬迁到一个所谓“现代化”的经济文化较为发达的地区之后,他们原有的文化符号和文化行为很难在新的迁入地复制,那些他们习以为常的生活方式,在新的迁入地突然变得与当地文化格格不入,事实上,几乎所有的从贫困民族地区搬迁出来的居民都会深刻感受到这种文化融入障碍带来的长期的痛苦与纠结。他们固有的一切传统——服饰、舞蹈、饮食、节庆、祭祀、语言、歌谣、婚丧——都被新的生活方式迅速淘汰,而他们又很难在新的生活方式中找到原来享受到的慰藉、安宁与幸福感。当笔者在广西巴马瑶族自治县考察时,就听到高山瑶族搬迁的故事:政府为这些居住在深山里的生活设施极为简陋的高山瑶族建造了新的住宅,但是这些高山瑶族同胞因为难以适应山下的新的生活方式,在搬迁之后不久纷纷拆了新屋,回到他们在山上的住处。看起来,这种行为不可思议,是非理性的,实际上这些高山瑶族同胞对于生活方式的选择极具理性:由于适应新的生活方式的成本很高,他们还是理性地选择回到他们熟悉的生活方式。因此,如果不很好地解决这些贫困人群的融入障碍问题,易地扶贫搬迁就难以达到应有的效果。

第二,共同體割裂效应。更为核心的问题是,被搬迁的贫困群体在进入新的迁入地之后,他们原有的生活共同体被割裂和打破了,他们在原来的共同体中所享受到的“熟人社会”中的相互关照、守望相助的生活方式在一定意义上也不存在了。旧有的共同体被割裂后给这些贫困群体带来的孤独无依和被抛弃的感觉是非常强烈的,这种心理上的不适超过普通人的想象。有些搬迁户在搬迁后,长期封闭在自己的单元房里看电视,不跟其他人进行沟通。这些贫困人群必须适应经济发达地区新的生活共同体,适应新的共同体中的交往方式和合作方式,这是一件非常艰难的工作。易地扶贫搬迁的最重要工作之一,就是为这些被搬迁的贫困群体迅速找到并融进新的共同体,熟悉并认同新的共同体(如居委会、党支部、合作社)的运作方式。从某种意义上来说,“重建社区”是比搬迁更艰难的事。

.第二,动员激励。动员激励的目的是使各参与者明确责任,增强内在动力。从省市领导到基层搬迁干部,进行广泛的发动,使各级政府相关人员都能对扶贫搬迁工作高度投入,切实履责。对各级干部和参与人员进行相应的工作培训,建立分工明确、紧密合作、责任清晰的责任制,并建立相应的激励机制。广西根据本地区易地扶贫搬迁的具体特点,创新性地实行了“市包县、县包点”为主要内容的县级领导包点工作责任制,包建设进度、工程质量、资金监管、搬迁入住、后续产业发展、就业创业、稳定脱贫、考核验收等。全区所有集中安置点落实一名县级领导干部牵头组建专门工作组,制定倒排工期实施方案,一包到底,全责落实。截至2019年1月,全区易地扶贫搬迁安置点共落实78位市级领导分片包县、476位县级领导包安置点、组成469个领导班子,成员达到3000多人[3]。为加强对各地易地扶贫搬迁工作的指导与督查,2019年初组成了4个指导工作组共49人,由4位广西壮族自治区水库和扶贫易地安置中心领导担任组长,分别对应13个市78个县(市、区),实行“六包责任制”,即包沟通联系、包信息收集、包统筹推进、包问题协调、包任务完成、包社会稳定,及时发现和协调解决搬迁工作重点的问题和困难。

第三,统筹协调。统筹协调既涉及中央-省-市-县(区)-乡镇村各级政府之间的协调,也包含着政府与市场的协调、各种参与主体(包括市场主体和非政府组织)的协调、各类资金来源的协调。要统筹各种社会力量,实施多元化易地搬迁扶贫战略。协调统筹迁出地和迁入地的相关政府力量、村委会、市场力量以及非政府机构,形成合力,各负其责,共同推进易地扶贫搬迁工作和后续管理工作。统筹行政力量和市场力量,充分发挥政府的引导协调功能和市场机制的资源配置功能,在产业发展、基础设施建设、就业创业等方面发挥市场机制的作用,把扶贫搬迁工作与当地的产业发展结合起来,利用当地的优势企业和优势产业加大对扶贫搬迁群众就业创业的帮扶力度。广西在易地扶贫搬迁过程中,注重各种力量的协调和互动,共同发力,有机整合,以避免政府孤军奋战。尤其是在产业发展、搬迁人口的就业创业方面,通过政府的协调,搬迁群众与企业签订就业协议,可以更多地引进企业力量,发挥市场机制的作用。截至2019年初,有12.42万户52.89万人签订了后续扶持产业发展和就业创业协议[3]。在就业创业和产业发展背后,是众多参与扶贫搬迁后续管理的企业,只有发挥企业的作用,只有产业发展起来,只有落实了就业,搬迁人口才能真正“搬得出、稳得住、能致富”。

第四,监督考核。对各级政府负责的易地扶贫搬迁工作进行合理的科学的评估、监督与考核,既是保证扶贫搬迁工作有效进行的基本手段,也是一种有效的激励和约束机制。如果没有科学的评估、监督与考核机制,扶贫搬迁工作就很容易流于形式,容易造成各级负责机构敷衍了事、责任不清,使扶贫搬迁项目最后往往成为形象工程,不但不能给搬迁群众带来福利,而且会有害于政风,造成很多腐败和渎职现象。广西壮族自治区党委组织部会同自治区移民搬迁专责小组制定引发了《广西壮族自治区易地扶贫搬迁安置点包点县级领导干部专项考核办法(试行)》,对包点县级领导干部进行专项考核,按照优秀、称职、基本称职和不称职四个等次评定包点县级领导干部,全面评估检查各地落实领导包点工作责任制执行情况和领导干部履职情况,2018年8月自治区抽调216人分成20个组对全区2017年包点县级领导进行了考核评定。经过科学的评定,2017年度易地扶贫搬迁安置点包点县级领导干部优秀等次35名(26个安置点)、称职等次440名(442个安置点)、不称职等次1名(1个安置点)[3]。这种严格的评估和监督考核机制有力地推动了搬迁安置工作的进展,也保障了项目推动的质量,对相关负责人形成了有效的激励和约束。在项目安置点建设工作方面,加强项目管理监督,发挥国土、财政、建设、审计等各成员单位的功能,从严控制建筑面积和建房成本,完善项目建设标准和质量管理措施,执行质量管理责任终身制,做好项目竣工验收工作。

3.广西易地扶贫搬迁的核心模式

广西易地扶贫搬迁的核心模式包含基础设施、就业培训、教育医疗、社会保障、产业带动、社区重建、文化融入、心理介入、生态恢复等九个方面:

第一,基础设施。基础设施主要是指迁入地安置点的住房建设和交通、通信以及其他生活设施建设,这是易地扶贫搬迁的首要工作,直接影响到搬迁群众的生活质量,搬迁群众主要通过新生活设施与原来生活设施的对比而决定是否搬迁。因此对基础设施进行有计划、高标准、低成本的建造,在基础设施建设中突出质量控制、突出实事求是原则、突出成本控制、突出民族特色与现代生活的统一、突出生活便利,是决定搬迁工作成功與否的关键因素。基础设施的建设既要以提升搬迁群众生活便利度和舒适度为目标,同时又要实事求是,不要定过高的标准,要有一定的财务标准,量各地财力而行,不可盲目追求高大上。广西在进行基础设施建设中进行了较为细密科学的规划,循序渐进,注重政策的配套和衔接。截至2018年5月20日,项目用地落实状况良好,2016年广西易地扶贫搬迁项目计划用地1626.31公顷,已经落实用地1626.49公顷,项目用地落实率为100%;2017年项目计划用地1965公顷,已经落实用地1973公顷,落实率100.4%;2018年项目计划用地305.95公顷,落实用地305.49公顷,落实率99.9%。从开工情况看,2016年集中安置项目已经全部开工建设,已经竣工162个,竣工率72%;分散安置3674户已开工3674户,开工率为100%。2017年度集中安置项目324个已经全部开工建设,已经竣工140个,竣工率为43.2%;分散安置6307户已经全部开工建设。2018年集中安置项目119个,已经开工106个,已经竣工12个;分散安置429户,已经开工121户,开工率为28.2%。从安置住房建设情况来看,2016年广西计划建设住房47 916套,已竣工47 554套,住房竣工率为99.2%;2017年广西计划建设住房96 062套,已竣工86 335套,住房竣工率为89.9%;2018年广西计划建设住房20 805套,已竣工2540套,住房竣工率为12.2%。从搬迁入住情况来看,2016年广西计划搬迁建档立卡贫困人口21万人,已搬迁入住19.95万人,搬迁入住率为95%。2017年广西计划搬迁建档立卡贫困人口41万人,已搬迁入住27.20万人,搬迁入住率为66.3%。2018年计划搬迁建档立卡贫困人口8万人,已搬迁入住3109人,搬迁入住率为3.9%[2]。从总体来看,基础设施建设的难度很大,资金筹措和项目实施都需要一定的过程,需要循序渐进不可盲目冒进。随着基础设施建设的逐步到位,搬迁入户的工作也将逐步顺利推进。

第二,就业培训。对搬迁人群进行有针对性的就业培训是降低搬迁成本、使他们适应新的居住环境并获得就业机会的重要手段。要对搬迁人群进行适应新环境和适应新的公共服务系统的日常生活知识培训,使他们在新的环境中增强舒适感、幸福感和安定感;要对适合工作的人群进行技能培训,尤其是要结合就业和创业、鼓励企业参与對搬迁人群的岗前培训工作,使他们能够很快适应新的就业岗位,提高技能,获得稳定的收入。截至2019年初,广西共有11.75万户48.56万人签订了就业创业培训协议,说明政府对教育培训问题的重视。当然在各地就业培训工作中还存在着供求精准对接、克服形式主义的挑战。

第三,教育医疗。软件的公共服务体系建设和硬件的基础设施建设同等重要,而在公共服务体系建设中,为搬迁人群提供完善的教育和医疗服务是搬迁成功和可持续的关键,也是使搬迁群众心理稳定、增强幸福感的重要举措。搬迁人群在迁入地能够就近实现子女的教育、实现就近就医,就学就医的便利性是搬迁人群考虑搬迁成本收益的重要因素。广西在易地扶贫搬迁工作中注重落实教育资助政策,整合各种教育资源,全力保障易地扶贫搬迁户子女顺利入学,使搬迁户子女都能获得公平的高质量的教育,这对于防止搬迁户子女失学辍学、使搬迁户下一代能够增进人力资本、进而阻断贫困的代际传递起到重要作用。如贺州市平桂区实施“土瑶”深度贫困村教育资助政策,寄宿就读学生全部享受经济困难寄宿生生活补助1000元/人·年,向就读民族学校学生提供营养膳食补助1000元/人·年,向6个深度贫困村到城区民族学校就读的学生提供交通补助300元/人·年,并落实寄宿学生课外辅导人员和生活管理人员补助经费[2]。兴业县在强化扶贫搬迁地区的教育保障方面,坚持把最好的资源给教育,在安置小区旁边新配套建设幼儿园、小学、中学,共可容纳学生8000余人,并高标准配足配齐师资力量,保持搬迁群众子女享受的教育扶贫政策不变,精准资助、应助尽助。这些举措,极大地改善了搬迁群众子女的教育状况,解决了他们的后顾之忧。医疗也是改善搬迁群众人力资本状况的重要因素,广西在扶贫搬迁过程中高度重视搬迁人群的医疗健康工作,新型农村合作医疗和大病保险政策向搬迁户倾斜,在迁入地为搬迁户实行周到便利的医疗服务,改善了搬迁户的健康状况。兴业县为更好地安排搬迁群众就医,加紧建设县中医院和城西社区卫生服务站,为搬迁群众开展家庭医生签约服务工作,落实各项医保政策,2018年城西社区卫生服务站正是启用,县中医院门诊大楼也将于2019年6月投入使用兴业县扶贫开发领导小组:《精准施策、精准发力、强化后续脱贫措施助推易地扶贫搬迁》,2018年12月。兴业县易地扶贫搬迁安置小区于2017年11月竣工,12月共有1259户5558人完成搬迁入住,2018年7月25日全县完成2018年度搬迁任务79人(其中20人已于2017年搬迁入住),入住率100%,全面完成广西壮族自治区下达的“十三五”时期易地扶贫搬迁1273户 5617人的任务。 。广西在搬迁群众的医疗和教育方面下了很大气力,截至2019年1月,共有406个安置点配套有小学,389个安置点配套有幼儿园,370个安置点配套有医院、卫生站或医疗诊所[3],极大地改善了搬迁群众的医疗教育条件,使搬迁群众既能够“搬得出”,又能“稳得住”,为搬迁后续管理打下了基础,为搬迁群众的可持续发展、阻断贫困的代际传承打下了基础。

第四,社会保障。易地扶贫搬迁的难点在于解决搬迁人群的社会保障问题,包括搬迁群众的基本生活保障、基本养老保障和医疗卫生保障。搬迁人群脱离了原来的村社之后,失去了土地,生活成本相应增加,一些建档立卡贫困户的贫困补贴也相应被取消,因此应尽快建立社会保障体系,使搬迁群众能够在基本生活和养老医疗方面获得稳定的来源。基本生活保障是搬迁群众迁入安置点未就业前,按照城镇最低生活保障标准给予三个月的临时生活救助,养老保障是对参加城乡居民基本养老保险的建档立卡贫困人口(含在两年扶持期的脱贫户),由政府代缴养老保险,自治区政府和市区政府按比例分担。医疗卫生保障是针对建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员和孤儿等困难人群参保,各级政府给予个人缴费全额或部分资助,对参保贫困人口实行财政倾斜。实践中,为推进社会保障精准性,应根据不同人群的差异性分类落实五保、低保、医疗救助等兜底性的社会保障政策,将符合条件的搬迁人群全部包含在内,统筹安排医疗保险、医疗救助、新型农村合作医疗、大病保险政策,健全养老保险体系,将各种社会保障制度加以有机整合,在解民忧、惠民生、保稳定、促和谐、为搬迁户提供一条稳固的防线,避免搬迁户再次陷入贫困陷阱。

第五,产业带动。产业发展是扶贫工作的枢纽,要带动搬迁人群的就业,增加搬迁人群的收入,最根本的途径还在于发展当地的产业。广西在易地扶贫搬迁工作过程中,充分考虑到后续搬迁人群就业和增收问题,把建设“扶贫车间”作为重要工作来抓,取得了显著的效果。如玉林市博白县推行“企业+扶贫车间+农户”的扶贫模式,加大资金扶持力度、落实税收优惠政策、做好引导管理等服务工作,全面推进“扶贫车间”建设。目前,博白全县经过认定的“扶贫车间”已有20个,计划再申报17个,有效激发了贫困户脱贫的内生动力。又如梧州市藤县金鸡镇在2018年金鸡镇易地扶贫搬迁集中安置点建设过程中,同步谋划实施建设扶贫车间,积极对接“企业进村”,引进了广东东莞的玩具企业,吸纳贫困户在家门口就业,既满足了贫困户“挣钱顾家两不误”的需求,又缓解了企业“招工难、用工贵”的困境。再如百色市汪甸瑶族乡易地扶贫搬迁安置小区于2017年8月建档立卡贫困户122户547人的搬迁入住工作,为确保易地扶贫搬迁户搬迁出来后有稳定的收入来源,迁入地右江区引进广西百色一个电子设备制造公司在安置小区内投资建设就业扶贫车间,可满足120~150人就业,企业内车间工人薪资平均2000元/月,管理员薪资平均3000元/月。百色市还结合当地搬迁群众的就业创业工作实际,强化政策顶层设计,制定出台《做好易地扶贫搬迁劳动力就业创业工作实施方案》《进一步加快推进全市就业扶贫车间建设管理工作的通知》《百色市支持村民合作社开展劳务服务促进贫困劳动力转移就业的若干政策措施》《百色市农民工创业就业补贴实施细则》等政策措施。截至2018年底,百色市共认定就业扶贫车间127家,吸纳贫困劳动力就业21 640人,开发乡村公益性岗位2841个,拨付补贴1269万元。

第六,社区重建。易地扶贫搬迁使得贫困人群的、原有的社区网络被打破,这也就意味着搬迁群众数代人形成的社会网络和左邻右舍守望相助的生活方式被打破,从而使他们在迁入地必然经历一个比较艰苦的适应阶段。搬迁人群能否适应新的社区环境,能否在新的社区受到周到、细致、及时的服务,并把自己当成新的社區的一分子,对新社区有归属感和融入感,是决定搬迁工作是否有可持续性的重要因素。广西在易地扶贫搬迁过程中注重社区建设,完善社区管理制度设施,在社区内构建正式组织(党组织和政府社区服务组织)和非正式组织(各种协会、志愿者组织等),为搬迁人群提供服务,促使搬迁群众更好更快地融入新社区。自治区研究制定了《关于加强易地扶贫搬迁安置点基层组织建设的指导意见》,对集中安置点引入社区建设和管理,指导建立安置点党组织和自治组织,完善安置点工会、妇联等配套组织建设,统筹解决就业、就学、就医等社会公共服务问题和搬迁群众生活问题。截至2019年1月,共有269个安置点成立了社区党组织,267个安置点建立了社区委员会[3]。有些安置点还根据搬迁人群的生活习惯,在周边建立了“老乡菜园”,一方面照顾了传统生活方式的传承,另一方面也降低了搬迁人群的生活成本。

第七,文化融入。易地扶贫搬迁的深层难点问题是搬迁人群由于文化适应性出现障碍而发生的文化融入困难,使搬迁人群在文化的调适期内在传统文化形态和新型文化形态之间产生心理的不平衡和生活方式上的紊乱,直接影响搬迁人群是否“稳得住”的问题。搬迁群众原来大多居住在深山区,地理条件比较封闭,社群环境比较简单,因此这些群众以往的生活方式比较质朴自然,社群生活宽松愉快,再加上各种民族传统节日和日常婚丧嫁娶等民俗活动,使他们的传统社群生活比较丰富、自然、生动、亲切;然而在新的社区内,人们的居住环境相对比较集中,改变了以往在山中散居的状况,而集中的居住、环境的狭仄,使大多数原居住在深山的搬迁人群难以适应。而且更重要的是,搬迁人群原有的居住环境中,公共空间的意义不明显,原有的用于节庆和公共活动的空间也一般不存在随意占用的问题,然而在新的聚居形态比较集中的环境中,尤其是住进了楼房,公共空间的意义就凸显出来,在公共空间遵守公共规则的意义也就凸显出来,而搬迁人群的公共规则意识不强,因此就容易发生所谓“公地的悲剧”,也就是对公共物品的滥用,因而容易激发邻里之间和社群内部的诸多矛盾。另外,新的社区的组织形式也与搬迁人群原来习惯的村落、宗族的组织形式完全不同,即使新社区的正式组织(如党组织、妇联工会组织、社区委员会等)再完善,搬迁人群一时也难以适应和信任这些新的社区组织。广西各地在易地扶贫搬迁的过程中,注重在重要节庆组织各种庆祝活动,通过歌舞等文化娱乐项目吸引搬迁人群参与,增强他们对新社区生活的亲切感,同时在活动过程中加入生活咨询、就业信息等环节,为他们排忧解难。当然,文化融入问题是一个复杂的长期的问题,不可能在短时期解决,要将社区建设、心理介入与文化融入问题统筹解决并逐渐机制化和常态化,才能获得良好的效果。

第八,心理介入。心理问题与文化融入和社区建设密切相关。解决搬迁人群心理问题的方法使利用各种社区管理手段和多元化的组织形式,对搬迁人群进行心理介入,及时疏导,解决问题。在广西,在搬迁人群适应新环境的心理调适期内,一旦出现各种心理障碍和社区内的各种矛盾,可以得到社区委员会和党组织、工会、妇联以及其他社区服务组织的及时化解和疏导,打消他们的孤独无助感,使搬迁群众顺利度过心理调适期,能够更好地融入新的生活。贺州市平桂区在一些学校还设置了心理辅导室,配备了专职的心理健康指导老师,为孩子们进行心理疏导。这些做法都值得进行机制上的升华,设计一套常态化机制来保障社区重建过程中搬迁人群的心理调适。在新的社区内,让搬迁群众不仅能够享受“病有所医、学有所教、幼有所育、老有所养”,而且能够让他们感觉心情舒畅,有事情可以找到“亲人”倾诉,及时化解心中的苦闷以及由生活方式变化和社群环境变化带来的孤独感。社区内也应该多组织相关的集体活动,如搬迁人群喜闻乐见的民族舞蹈和歌唱活动,在一些重要的民族传统节日可以通过集体的庆祝和祭祀活动来改善搬迁人群的心理状况,增强他们的归属感和幸福感。

第九,生态恢复。搬迁之后的重要工作之一是恢复迁出地的生态,因此拆旧复垦和生态恢复工作在搬迁之初就应该统筹考虑。搬迁人群原来居住的地方,尽管生态比较脆弱(多数属于山区,还有喀斯特地貌),但其生态价值很高,需要进行科学的保护,有些地方在生态保护的前提下可以进行一定程度的旅游开发,有些拆除旧房之后的空闲宅基地可以进行耕地的复垦,使其重新恢复农业生产能力。要根据每个地区的情况和每户的具体情况,科学鉴定土地和环境的性质与质量,精准施策:适合严格保护的就进行严格保护,不再进行耕地的复垦,将这些宝贵的生态资源保护好有利于整个区域的可持续发展,要涵养水源,植树造林,恢复植被,防止生态的恶化;对于那些适合在一定的保护基础上合理开发的地区,应该发展那里的文化旅游康养产业,这些产业发展的前提是不破坏环境,能够与环境保持共生和谐;适合复垦为耕地的,则进行复垦,在不破坏原有生态的前提下进行农业生产。广西在拆旧复垦工作中严格甄别各种情况,统筹考虑拆旧和复垦工作,把搬迁跟生态保护结合起来。2019年1月25日马山县人民政府在该县白山镇玉业村加任屯召开易地扶贫搬迁拆除旧房现场会,白山镇介绍了该镇易地扶贫搬迁拆旧复垦工作主要做法:“一摸、二讲、三分、四拆、五补、六复垦”。“一模”就是摸清底数。摸清搬迁户旧房结构、拆旧意愿和当地土地状况,以便因户施策,精准施策;“二讲”,即讲透政策,讲清拆旧复垦政策红利。“三分”即分类施策,坚持因村而异,不搞一刀切。“四拆”,即组织专业力量进行旧房拆除。“五补”即旧房拆除完成后,及时验收并把奖励资金发放到搬迁户手中。“六复垦”即彻底清除建筑垃圾,按标准开展耕地复垦工作,同时加大对当地生态环境的保护力度,尽力恢复生态。未来还可以进行综合的文化旅游康养园区的设计,推动当地的生态恢复与保护。

四、结论:如何避免返贫和回流:易地扶贫搬迁的系统性制度框架

1.广西易地扶贫搬迁的主要成就

从总体来看,广西的易地扶贫搬迁取得了巨大的成就,也系统性地创造了丰富的经验和创新性的模式。截至2018年12月31日,2016-2018年全区计划搬迁建档立卡贫困人口70万人,累计已经搬迁入住69.3319万人(已实际搬迁入住64.5618万人),搬迁入住率99.04%,其中:2016年项目计划搬迁21万人,已搬迁入住21万人,搬迁入住率100%;2017年计划搬迁41万人,已搬迁入住41万人,搬迁入住率100%;2018年计划搬迁8万人,已搬迁入住7.3319万人,搬迁入住率91.65%。2016年和2017年搬迁入住率均达到100%,全面实现了自治区制定的奋斗目标,并均超过了绩效考核指标10个百分点,2018年已经超过绩效考核指标31.65个百分点[3]。广西的易地扶贫搬迁成就和模式得到了党中央和国务院的高度肯定,并通过《人民日报》、新华网等媒体推广这些经验模式。

在促进搬迁人口就业创业方面,广西付出了巨大的努力,也取得了明显的成绩。截至2018年上半年,广西全区建档立卡贫困人口已搬迁入住的11.73万户54.03万人中,有10.14万户43.42万人签订了后续扶持产业发展和就业创业协议,9.74万户40.06万人签订了就业创业培训协议。为及时跟踪帮扶搬迁户,全区各地在安置点安排了帮扶联系人9.58万人,跟踪帮扶搬迁贫困户10.96万户。同时,全区搬迁入住的建档立卡搬迁贫困户10.43万户已编制录入后续扶持到户花名册。广西对全区易地扶贫搬迁15.98万户71万人中的劳动力资源情况进行调查,研究制定《易地扶贫搬迁就业扶持工作实施方案》,通过开展技能培训、开发就业岗位等,努力做到全覆盖、全帮扶、全就业,确保每个易地扶贫搬迁家庭有1人以上实现稳定就业,消除移民后顾之忧。共筹措投入后续扶持资金20亿元,实施发展特色农林业、劳务经济等扶持项目5770个,实现脱贫5.75万户25.59万人[4] 。

2.易地扶贫搬迁的“经济-社会-文化”系统性制度框架

易地扶贫搬迁是一项繁重的系统工程,也是我国在扶贫攻坚阶段为解决深度贫困而采取的一项重要措施,对于有效推动乡村振兴、区域协调发展、生态保护和减贫具有十分重要的作用,对中华民族的伟大振兴、民族团结和边疆稳定,具有伟大的战略意义。以广西为代表的易地扶贫搬迁模式,为我国进行大面积的易地扶貧搬迁提供了宝贵的经验,这些经验在实践中不断完善,对全球反贫困事业亦具有有益的借鉴意义。

概括来说,中国为解决深度贫困问题以及人与自然的生态矛盾而进行的易地扶贫搬迁工作,其核心是构建“经济-社会-文化”系统性制度框架,其目的是改变人的生存状况、提升人的生存能力、改善人的资源禀赋结构,从而为深度贫困地区人民的整体脱贫和未来的可持续发展提供综合性的解决方案。

——经济。主要从产业发展和就业创业角度,为易地扶贫搬迁工作提供牢固的经济基础,为搬迁人群提供稳定的就业渠道和稳定的收入来源,为其创业提供财政、金融、工商管理、信息咨询等方面的支持。改变搬迁人群的生计结构是一件艰苦的工作,只有彻底改变其生计结构,使搬迁人群在新的社区能够获得有尊严的生活、稳定的工作岗位和可持续的收入来源,搬迁工作才算是最终取得了成功。广西的扶贫车间模式创造了就地就业、就业和社区建设相结合的新模式,将企业、政府和搬迁人群有机结合起来,为搬迁人群创造了广泛的就业机会。在经济这一环节,还要着重鼓励发展农村集体经济,保障搬迁人群的财产性权利,注重从组织化的角度,发挥搬迁人群和贫困人口的内生动力。

——社会。主要是通过社区重建和社会保障、社会公共服务体系的构建,为搬迁人群提供具有稳定感、幸福感的新社区生活,增强搬迁人群对新社区的归属感。在社区建设中需要动员多元化的力量,将非正式组织和正式组织的力量相融合,为搬迁人群的稳定和发展提供全方位的安全网和服务网络。社区管理服务体系、健康医疗体系、教育体系、培训体系、养老体系等的建立,为贫困人群构筑牢固的社会网络,有利于搬迁群众重构自己的社会交往体系,并迅速适应现代化的社会网络[5]。

——文化。要增强搬迁人群的文化适应性和文化融合能力,既要保持其原有散居文化和宗族文化的承递性,又要在新的社区环境中为其创造一种新的文化,并运用各种形式加快搬迁人群文化融合的进程,消除其在文化调适其所容易产生的孤独无助感和生活割裂感,使他们有效融入新的生活文化形态。

从实践来看,易地扶贫搬迁的核心是在搬迁后的新环境中提升搬迁人群及其后代的内生可行能力,这就需要对搬迁人群以及下一代实施有针对性的教育和培训。现实中建造安置小区、拆除旧房以及其他硬件建设比较容易推行,但是教育培训的实施存在较多的挑战和困难。搬迁人群原来的居住环境闭塞,信息来源渠道狭窄,其人力资本的提升受到很大限制,很难满足日新月异的市场中的企业需求。教育培训不仅是政府需要格外关注的问题,而且应该充分调动企业和市场的力量,使企业有积极性参与甚至主导搬迁人群的培训工作,而企业的培训也许更加有针对性,更加具有可持续性。就业信息的及时提供也是非常重要的一环,政府应与企业合作,及时发布相关的就业信息,使供求双方能够准确匹配。因此,应针对市场和企业的实际需求,实施精准的培训,保障培训内容精准、培训对象精准,并在组织培训的过程中更多地发动市场的力量,而不是进行形式主义的、没有针对性的培训。只有大力改善其人力资本禀赋结构,提升搬迁人群及其后代的内生可行能力,才能从根本上解决搬迁人群的未来发展问题和脱贫问题,才能从根本解决搬迁人群回流和贫困人口返贫的问题。

参考文献:

[1]王曙光.中国的贫困与反贫困[J].农村经济,2011(3):3-8.

[2]李开林,邓小莲,曹润林,等.保障广西易地搬迁贫困户“稳得住、能致富”的政策研究[J].广西财政热点研究((广西壮族自治区财政厅,内部资料),2018.

[3]廣西壮族自治区水库和扶贫易地安置中心.2018年工作总结和2019年工作计划[Z].2019-01-15.

[4]广西日报.广西推进易地扶贫搬迁后续扶持共投入资金20亿元,实现脱贫25.59万人[N/OL].(2018-10-14)[2019-04-22].广西壮族自治区人民政府门户网站,http://www.gxzf.gov.cn/sytt/20181014-716940.shtml.

[5]王曙光,王琼慧.论社会网络扶贫:内涵、理论基础与实践模式[J].农村经济,2018(1):1-10.

Moving Impoverished Population from Poverty Place to

Better Place and Anti-poverty: Research on Guangxi Model

WANG Shu-guang

(School of Economics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: Moving impoverished population from poverty place to better place is an important measure to solve deep poverty problem in ecological vulnerable area at the stage of hard poverty alleviation and is a complex system project. This paper systematically studies the significance of moving impoverished population from poverty place to better place from the theoretical perspective of interdiction effect, reconstruction effect, growth effect and social unification effect and so on, expounds its restriction conditions from the perspective of integration obstacle, common system dissection effect, living cost constraint, employment difficulty, public service bottle-neck and so on, and takes Guangxi Model as the core to emphatically study its four-dimension core mechanism of “top design-mobilization encouragement-overall coordination-supervision and examination”. The core contents of Guangxi Model contain such nine aspects as infrastructure, employment training, education and medicare, social security, industrial driving, community reconstruction, cultural integration, psychological intervention and ecological recovery so that the systematic institutional framework is built from three-dimension of “economy-society-culture”. These experience and model have certain typicality and are worth summarizing and popularizing.

Key words: moving impoverished population from poverty place to better place; ecological protection; deep poverty; industrial poverty alleviation; Guangxi