农村产业融合视角下的农户收入结构差异分析及其政策含义

杨晶 丁士军

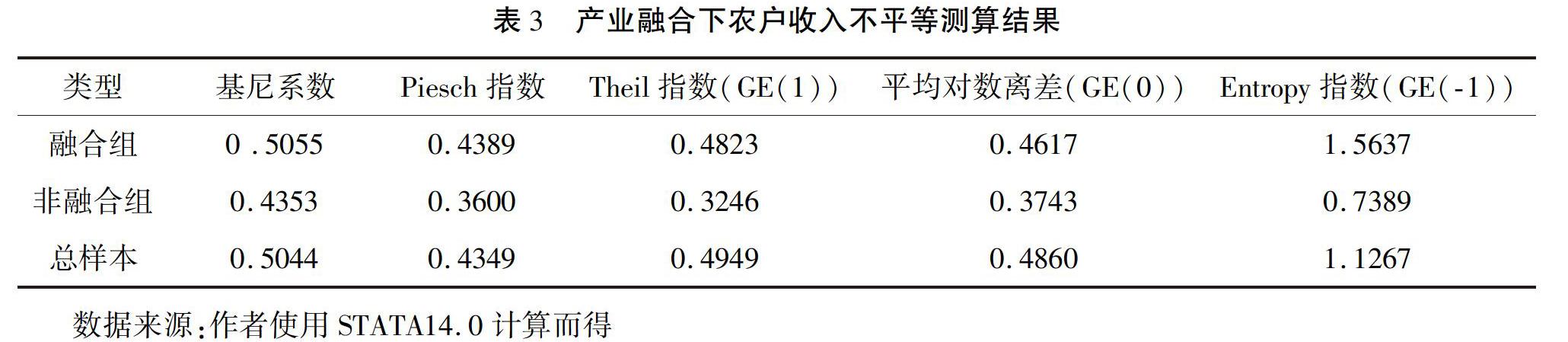

摘要:农户收入结构持续优化和收入差异的合理控制是实现农村产业高质量融合和解决农村贫富差距问题的前提。本文基于湖北宜昌、随州732户微观调查数据,利用基尼系数和泰尔指数分解方法,对农村产业融合下农户收入状况及其结构性差异进行分解。结果表明:融合组的户均收入水平及不平等状况明显高于非融合组,而融合组和非融合组家庭增收渠道差异导致农户收入分布呈现出明显的结构异质性。进一步依据收入结构进行基尼系数分解后发现,融合组非农经营性收入对收入不平等的贡献高达70.63%,其边际贡献率为正且表现为收入差距扩大,是农村产业融合影响农户收入分配差距的重要诱因。而融合组农户农业经营性收入、工资性收入和转移性收入的边际贡献率为负,减轻了农户收入总体差异。此外,按产业融合和地区子群对泰尔指数分解后则证实了是否参与产业融合和不同主导产业子群的组内差距对农户收入不平等的贡献率明显大于组间差距。为此,在推动农村产业融合的同时,应当完善农户利益联结机制,并有效防控产业融合下农户内部收入差异。

关键词:农村产业融合;收入差异;基尼系数;泰尔指数;政策优化

中图分类号:F320文献标志码:A文章编号:1674-8131(2019)04-0097-12

一、引言

农村产业融合是农业供给侧结构性改革的重要载体,是拓宽农民增收渠道和补齐农村农业发展短板的内在要求,在深化农村改革、统筹城乡发展和乡村全面振兴的大战略中处于关键性的位置。尤其在农村人口老龄化、大量劳动力外流、土地利用非农化、非粮化加剧的背景下,农村产业融合中的土地、资本、劳动力的互动融合与资源的分配格局在很大程度上将左右城乡融合发展的进程。为了破解农业资源约束、农业产品附加值低和卖难、农民收入增速趋缓、收入结构单一等现实问题,实现农业增效、农民增收、农村繁荣的目标,2015年国务院办公厅印发《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》,2017年党的十九大作出“促进农村一二三产业融合发展”的重大决策部署,随后出台了中央“一号文件”等一系列政策,农村产业融合政策的实施效果已经成为当下中国政策制定者和研究中关注的焦点。

农村产业融合是实现农民增收的关键途径和重要手段,而农村产业融合效果评价的重要环节是农户收入情况的评估。农村产业融合下农户收入差异如何,导致农户收入差异的结构性根源是什么,产业融合采取什么样的路径才能更好地促进农民增收,对这些问题的回应是防范农村产业融合政策冲击下引发新的收入差距扩大风险的关键,对实现农户收入结构持续优化、农村产业高质量融合和乡村振兴具有十分重要的政策意蕴。

促进农民收入持续增加已经成为我国实施农村产业融合和乡村振兴战略的核心目标和价值导向之一,而农户收入结构持续优化和收入差异的合理控制则是实现农村产业高质量融合和解决农村贫富差距问题的前提。鉴于此,本文基于农村产业融合发展较典型地区的一手农户调研数据,归纳和总结农村产业融合发展下农户收入水平及其结构性差异,揭示农村产业融合进程中农户增收的现状特征和驱动因素,进而探讨农村产业融合发展和促农增收政策如何在农村具体场域中落地。本文剩余部分的内容和结构安排如下:第二章系统梳理了相关文献并进行述评,第三章为分析方法、数据说明与统计性描述;第四章为农村产业融合下农户收入结构的对比分析;第五章基于收入来源结构的农户收入差异测算及分解分析;第六章为研究总结和政策启示。

二、文献述评

农村产业融合发展与农民增收问题已经成为学术界关注的热点议题之一。已有大量学者从农村产业融合的概念界定、现状特征、典型模式及影响效应等方面进行了多方面的研究。其中,农村产业融合与农户收入增加问题备受关注,已有的相关研究可以概括为以下三类:

一是农村产业融合发展与农民收入变化关系研究。部分学者使用典型案例总结和归纳演绎等方法对该问题进行了探究,例如苏毅清(2016)[1]依據分工理论,基于浙江、安徽、山东、河南、湖北和重庆六个代表性省市的调研资料,认为不同地区的农村产业融合程度不一且以农业多功能性为基础的横向融合开展并不充分,而通过产业融合形式能将产业利润更多的留在农地,留给农民,但是目前农村三产融合还没有发挥出应有的能够提高农民收入的潜能。姜长云(2017)[2]基于案例调研和逻辑推演,从理论上论证了农业产业链向后延伸型融合模式、农业产业链向前延伸型融合模式、集聚集群型融合模式、农业农村功能拓展型融合模式、服务业引领支撑型融合模式、农业与互联网联姻型融合模式对农民收入的影响。王小华、温涛(2017)[3]分析了党的十八大报告以及一系列聚焦“三农”的一号文件的政策趋势,认为推动农业科技创新,加快推进农业现代化进程,以及推动农业生产组织创新,构建新型农业经营体系,实现农业生产经营规模化、专业化、集约化、组织化、社会化等政策,是农民收入超常规增长的要素优化配置目标的重要手段。曹祎遐等(2019)[4]着重从门槛效应视角探究了宏观层面农村一二三产融合促进农民增收的非线性特征,分析发现农村人力资本水平、农村文体娱乐固定资产投资、农林牧渔固定资产投资均为农村一二三产融合的单向格兰杰原因。另有学者从农村产业融合促进农业生产技术进步及农户生产效率提高,实现农户增收减贫,以此佐证农村产业融合发展与农民收入的关系(张宽等,2017;张荐华、高军,2019)[5-6]。李云新等(2017)[7]评估认为农村产业融合能够通过订单农业、企业务工、土地入股、土地流转、土地托管、农业经商等方式提高农户的农业经营收入、农业关联产业务工收入和农业关联产业经商收入,相较于传统农业单一发展模式,农户增收效应在50%以上。

二是农村产业融合促进农户增收的发展路径研究。李明贤、唐文婷(2017)[8]以湖南省为例,从地域特点和资源整合视角下探讨了农村一二三产业融合发展的发展条件、发展模式及其运行机制,认为通过以乡村为本的乡村建设、农村基础设施建设、支持三产融合政策的协调配合以及发挥三产融合辐射效应等推进一二三产业融合,提高农村居民收入。陈学云、程长明(2018)[9]认为通过规模经济和范围经济作用,以及加法效应和乘法效应促成农村一二三产业的“工序性融合”和“结构性融合”,从而实现利益的再分配。李乾(2018)[10]基于案例调研,探究农村产业融合发展与农民增收的互动机制,认为农村产业融合发展促进农民增收的路径主要包括劳动力增收路径、土地增收路径、资金入股增收路径以及农产品增值促收路径,而技术、物质资本等增收路径相对较少。姜峥(2018)[11]则认为农村一二三产业融合的效果通过带动农民增收、农村全面发展,表现为农民收入总量、收入来源、减少贫困、缩小城乡收入差距以及农民分享二三产业带来的价值增值。尽管以上学者对农村产业融合促进农户收入增长的路径作了探索性分析,但鲜有学者涉及产业融合下农户收入结构异质性。

三是农村产业政策扶持下农民群体内部收入差异及其不平等研究。徐志刚等(2017)[12]利用农业部固定观察点大样本农户与行政村数据,从市场化改革和要素流动角度解释了我国农村内部收入差距变化,发现农业经营收入对人均总收入差距的贡献率显著低于工资性收入,但农业经营收入自身的差距则呈上升趋势。杨晶、丁士军(2017)[13]以宜都市柑橘种植农户为例,认为农村产业融合变量对各分位点农户收入的影响均显著,而随着分位数提高缩小了处于低端和上端农户的收入差距。潘文轩、王付敏(2018)[14]进一步揭示了我国农民收入增长结构性特征的形成,是城市化与工业化、农业发展方式、农民自身禀赋、“三农”政策、区域发展格局等因素综合作用的结果。

尽管农村产业融合的促农增收作用已经得到现有文献的普遍支持,但是,受农村产业融合微观调查数据和分析方法的限制,现有研究仍存在不足:目前学者往往从宏观层面或整体层面测度了农户收入状况,而农村产业融合政策实践中农户收入不平等度量和分解的实证研究还较为缺乏。并且,只从总的方面测度收入不平等是远远不够的,还需要分析影响收入不平等及其变化的原因。进一步地,对于农村产业融合如何促进农民增收的路径认识仍不清晰、深入。为此,本文利用湖北宜昌、随州732户微观调查数据,在考察农村产业融合下农户收入总体差异的基础上,着重从农户收入来源差异角度揭示农村产业融合的农户增收机制,以弥补既有的农村产业融合政策效应评估研究的不足。本文使用基尼系数和泰尔指数等不平等指数,综合运用收入来源分解和子群分解方法,探析我国农村产业融合背景下农户收入不平等及其结构性差异状况,并据此分解出不同产业融合的子群内部不平等和子群体之间的不平等对农户收入总体不平等的贡献,在研究视角和方法上拓展既有产业融合研究思路。

三、分析方法、数据说明与统计性描述

1.收入差异分解方法

在众多收入不平等度量方法中,洛伦兹曲线提供了可视化的收入不平等分析工具,基尼系数则是根据洛伦兹曲线所定义的判断收入分配公平程度的指标,已经成为实证分析中一个最常用的方法,但洛伦兹曲线没能提供不同收入来源对收入整体的影响和贡献。基尼系数不仅可以衡量不平等的程度,而且还可以进行按收入来源的分解,已经成为度量不均等程度的一个重要指标。一般而言,基尼系数的实际数值只能介于0~1之间,基尼系数越小收入分配越平均,基尼系数越大收入分配越不平均。部分學者根据Stark等提出的基尼系数分解法从收入来源对家庭可支配收入基尼系数进行了分解。本文中,农户收入来源的多样性和异质性使得不同农户类型及不同收入来源下农村产业融合的增收机制可能存在差异。不同来源收入的不平等程度及其与总收入的比重可能存在差异,因此,不同来源收入的不平等对于总收入不平等的影响就必然存在程度上的不同。本文在统计农户收入时将农户总收入分为农业经营性收入、非农经营性收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入五项分项收入。参照已有文献(洪兴建,2008;刘纯彬、陈冲,2010)[15-16],本文主要采用基尼系数的收入来源分解方法,对农村产业融合视角下的农户收入差异进行分解分析。为测算不同来源收入对于总收入不平等影响程度的大小,本文根据统计上的分类,将总收入分解为不同来源收入在所有收入等级水平上的累积(范从来、巩师恩,2015)[17]。

为了分析各个收入组成部分(k)对总体不平等基尼系数的贡献(G),基尼系数可以根据收入构成写成个体收入加权加总的形式,Fei、Rainis和Kuo [18]已经给出如下分解形式:

G=∑kθkG′k=∑KRkθkGk(1)

其中θk表示第k种收入来源占总收入的比重,G′k为依据总收入的排序计算的第k项收入来源的集中指数(Concentration ratio),即伪基尼系数(Pseudo-Gini coefficient)。Gk为第k中收入成分的实际基尼系数。Rk为第k中收入成分与总收入的基尼相关系数,反映了第k种收入成分与总收入的序数相关性。

进一步地,参考既有研究[15],本文将第k种收入来源在总收入不平等中的贡献额表示为:

sharek=1n 2μ∑ni=1(2i-n-1)xikG=μkμ1n 2μ∑ni=1(2i-n-1)xikG=μkμG′G(2)

式(2)中,采用收入来源分解时,xik为第k项收入来源的收入,n代表样本数,μk为第k项收入来源的平均收入,(2i-n-1)为计算基尼系数中的权重。通过计算和比较G′和G的数值情况,可以判断收入来源对基尼系数的贡献趋势。如果第k种收入来源的集中指数G′>G,则意味着第k种收入来源对总收入不平等是不平等促进,即第k种收入来源在总收入中的比重的增加将导致基尼系数的扩大,反之认为该项收入来源对总收入不平等产生了缩减作用。按以上公式,农户收入差异可分解为Sk、Gk、Rk、Share等不同的测度指标。

此外,为了厘清产业融合对农户收入不平等的贡献,本文还使用泰尔指数(Theil指数)进行子样本组群分解。与基尼系数不同,泰尔指数最大的优点是可以用于群体分解分析,将观测值依某种标准分成若干组,分别可以计算出各组内部以及各组之间的收入差距,得到它们对总体差距的影响。为了将总不平等分解为不同子群体之间的不平等,本文采用Theil指数分解方法进行收入不平等分解。

Theil指数的基本计算公式如下:T(y)=∑ninyiμlog(yiμ)(3)

式(3)中,T 表示Theil指数。总体 Theil 系数可分解为组内差异(Within-group inequality)和组间差异(Between-group inequality)。在不平等的子样本组群分解时,主要针对产业融合组和非产业融合组之间、不同地区(宜昌与随州)之间的贡献差异进行分析。

2.数据来源及产业融合指标说明

(1)数据来源及统计口径

本文数据来源于农业部软科学研究项目“农村产业融合促进农民经营性收入增加的作用机理与关键路径”(201601-2)课题组在2016年7-8月组织的农户调查。不同产业的基础性条件和业态特征存在明显差异,因此,本文以“供产销一体化”的农业产业链模式为农村产业融合主要研究对象。湖北宜昌是农业部规划的长江流域优势柑橘产业带,是全国市州最大的宽皮柑橘生产基地,其柑橘产业已成为宜昌农民增收的支柱产业,成为全国具有区域优势的特色产业。湖北省的随州地区是另一个研究对象,该地区是中国特色农产品(香菇)优势区,拥有较好产业基础和相对完善的产业链条,带动农民增收能力强。两地的农村产业融合模式在我国具有普遍性和典型性,较好地实现了农村一二三产业融合。因此,本文分别选取2地的柑橘种植户和香菇种植户作为产业融合样态的考察对象,据此研究产业融合效果。

调查信息包括家庭的人口学特征、农业承包地和经营地、产业融合和收入现状等。共获得农户样本732个,其中宜昌387个、随州345个。文中的农户总收入是指全年家庭经营性收入、工资性收入、财产性收入和转移性收入之和。其中,经营性收入包括农业经营、个体小买卖、加工和运输等获取的收入;工资性收入包括本地打工、外地长期固定打工、政府和事业单位工作工资;转移性收入为救济、补贴、馈赠和离退休养老金等合计;财产性收入为股息、租金和股息、红利收入合计。为了更加细致地考察农业及其拓展性收入的增加对农户收入差异的影响,本文在数据统计过程中,将农户经营性收入细化为农业性收入和非农经营性收入。具体而言,农业经营性收入是指种植业和养殖业净收入,非农经营性收入主要是指从事个体小买卖、加工和运输等农业关联产业的经商收入。此外,从农户调查涉及的主要变量基本情况来看,样本地区农村人口以中老年人为主,家庭平均人口规模为3人,农户平均耕地面积为0.32公顷,劳动力受教育程度为小学及以下的农户占38.25%、初中及以上文化程度的农户约40%,有外出务工经历的农户占总样本数的1/3,有土地托管经营的农户数占2.73%。从样本特征来看,被调查样本基本满足本文研究农户收入差异及其分解的数据要求。

(2)产业融合衡量指标说明

产业融合定义和衡量指标问题,是本文研究农村产业融合背景下农户收入差异分解的关键问题。目前实践中农村产业融合政策和模式多种多样,包括内部发展型、外部并购型和联盟契约型等,学者们对于不同地区、不同模式下农村产业融合水平评价及衡量指标量化方法也不尽一致,如相关系数法、赫希曼指数法和熵值法(姜峥,2018)[11]。但是,以上方法在测度农户参与产业融合发展水平及其微观效应评价中并不适用。目前对农户视角下融合组和非融合组类型的界定还没有公认的方法,也没有定论。本文开展这方面的研究,也是属于一种探索和尝试。本文认为,农村产业融合一般具备以下的共性内涵与特征:第一,农村产业融合发展是以农业为基本依托的不同产业之间的高度融合,通过对农村三次产业之间的优化重组、整合集成、交叉互渗,借助产业集聚、技术创新,实现各类资源的科学配置,改变传统生产和加工的分割局面,推动产业之间逐渐形成相互渗透,协同合作的发展关系。第二,农民及相关生产经营主体通过农村一二三产业在农业生产、加工、销售及服务等多个环节形成利益联结链条,实现农作物种植(第一产业)、农产品加工(第二产业)和农产品销售或服务(第三产业)产业间的融合互动和交叉重组的过程,通过产业联动、要素集聚、技术渗透、体制创新等方式,将资本、技术以及资源要素进行跨界集约化配置,促使农村一二三产业之间紧密相连、协同发展,最终使农民在产业融合中享受到实际的红利,提高农民收入。第三,判断各产业是否在农村发生融合,必须以产业间的分工是否在农村发生了内化为标准,而判断各产业是否在农村完成了融合,必须以产业间的分工是否在农村完成了内化为标准(苏毅清等,2016),而农户职业分工和利益联结方式则成为产业融合类型划分的重要依据,已经得到部分实证的支持(李云新等,2017、杨晶、丁士军,2017)[7][13]。本文研究的产业融合模式为供产销一体化的农业产业链模式,参与产业融合的农户的利益联结方式(职业)往往与产业融合参与状况是联结在一起。因此,通过借鉴中央政策文件、前人的研究和农村产业融合发展实践,可以从不同主体之间是否形成机制性利益联结来进行评价农户参与产业融合状况。不同融合主体之间的利益联结程度越高,体现了农村三产融合的深度越深,融合水平也越高。本文中,企业和农户通过订单农业、农民合作社、土地流转等利益联结纽带紧密相连,农户参与产业融合的“对接方式”可以划分为“农户+企业”“农户+合作社+企业”“农户+家庭农场(大户)+企业”“农户+基地+企业”“农户+经纪人+企业”等多种形式,即农民在利益联结过程中存在多种形式,是以一種或多种方式发生关联,并不是单一的利益联结。因此,根据产业融合典型地区农户参与产业融合的利益联结方式的差异,我们将样本农户划分为“散户”(占比64.07%)、“合作社社员”(占比19.95%)、“产业融合衍生职业(例如出售农资及农业技术员等)”(占比3.01%)、“农产品经纪人”(占比8.88%)和“农业企业老板或股东”(占比4.10%)五种利益联结方式。具体来看,种植户以合作社为中介,通过与经纪人或经销商签订农产品订单合同销售自家农产品,获取农产品销售收入;农户参与大户或农企的农产品采摘、加工、运输等生产链环节,获取经营性收入;产业融合衍生职业有农资销售、技术员、出租机械等,获取工资性或租金收入;农业经商,常见的有经纪人、龙头企业老板或股东,获取经营或投资收入。因此,农村产业融合能够通过产业内部(内部整合及链条延伸)、产业之间及产业外部等渠道,对农户的农业经营收入、农业关联产业务工收入和农业关联产业经商收入及其分布结构产生影响。

本文认为,以任何一个利益联结形式参与到产业融合过程中的农户,就被视为产业融合类的农户,具体包括合作社社员、产业融合衍生职业(卖农资、技术员等)、经纪人、农企老板或股东等农户类型。同时,调查发现,那些没有参与到当地的产业融合过程中的农民,往往仍处于农业产业链的底端,他们大多数从事传统农业种植和销售活动,其销售收入并不与合作社或龙头企业收益挂钩,即视为非融合组。

3.统计性描述

依据以上概念界定,参与产业融合的农户(融合组)和没有参与产业融合的农户(非融合组)往往在总体统计特征上存在着差异。在整理相关调研数据的基础上,为对分组后的农户特征指标是否存在显著差异进行统计检验,本文借鉴丁士军等(2016)[19]的方法,使用交叉变量卡方检验方法验证“是否了解产业融合如何开展”在不同产业融合下分布差异性,使用t检验方法对不同产业融合分组样本农户的收入差异显著性进行检验。表1着重汇报了调查农户产业融合发展和收入统计指标的差异。第一,从产业融合情况来看,融合组占总样本的35.93%,非融合组占总样本的64.07%。并且,融合组农户中了解产业融合的农户占比为63.12%,明显高于非融合组农户的指标比重,这与实际情况基本相符。目前,我国产业融合发展水平仍不高,非融合组样本中大部分农户对如何农村产业融合并不了解,没有分享到产业融合带来的红利。第二,从农户经营性收入比重来看,非融合组农户的农业性收入是农户收入来源的主体,占农户总收入的49.00%,而融合组农户非农经营性收入占比为46.92%。从收入均值来看,散户(即非融合组)的农业经营性收入明显高于参与产业融合的其他农户,但参与过产业融合的农户家庭的家庭总收入和非农经营性收入则明显高于未参与产业融合的农户家庭。以上数据意味着农户经营性收入差异已经成为融合组和非融合组两类农户之间差异的重要表征,这为本文划分产业融合类型提供了重要的证据支持。第三,卡方检验和t检验的统计结果表明,“是否了解产业融合如何开展”指标以及农户总收入、农业经营性收入和非农经营性收入等家庭经济特征指标均通过了差异显著性T检验(P值为0.000),说明非融合组农户和融合组农户的特征指标在不同分组之间确实存在显著的差异。综合以上分析,本文认为,由于农户参与农村产业融合的对接方式和利益联结紧密程度的差异,分组后农户特征指标确实存在显著性差异,从而佐证了产业融合类型划分的合理性。

四、基于产业融合类型的农户收入来源结构对比分析

基于产业融合类型的农户收入情况如表2所示。第一,从总体来看,融合组农户的户均纯收入比非融合组多51 362.92元,参与了产业融合农户的家庭纯收入更高,意味着农村产业融合下农户总收入发生分化。第二,进一步考察不同来源收入的比重可知,融合组农户的非农经营性收入占总收入的份额较大,比重高达46.92%,转移性和财产性收入比重合计仅为2.65%。非融合组农户的收入来源中,农业经营性收入的比重最大(49%),但高于融合组农户同类型收入的比重(31.87%),非农经营性收入则明显低于融合组农户的非农经营性收入。除转移性收入之外,融合组农户的农业经营性收入、工资性收入和财产性收入均高于非融合组,尤其是其家庭非农业经营性收入明显高于非融合组。产业融合对农户收入来源分布产生了明显的影响,同时佐证了非农经营性收入状况差异是不同农村产业融合类型农户收入差异的关键因素。以上发现支持了已有文献的理论机制假设,农户在农业生产、加工、销售及服务等多个环节形成利益联结链条,带动了非农经营性收入和工资性收入的提升,提高了农户总收入水平,从微观层面证明了农村产业融合发展对农户收入差异的现实影响。

此外,通过分析不同收入层次的农户收入状况还发现:第一,低收入融合组农户总收入为7327.61元,略低于非融合组农户总收入。同时,中等和高收入融合组农户总收入均超过非融合组农户总收入,分别高出3988.12元和63536.3元,从而不同产业融合类型的农户收入组之间的差距在高收入组农户上表现更明显。第二,低收入融合组农户收入增长更加依赖农业性经营收入和工资性收入,两项收入来源分别占农户总收入的70.52%和14.50%;中等收入组农户的农业性经营收入占比为49.21%,工资性收入占比达到34.65%,意味着该类型农户的收入增长对农业性经营收入和工资性收入的依赖度较高。第三,高收入融合组农户的非农经营性收入水平和比重明显超过低收入农户和中等收入农户的非农经营性收入水平,意味著该类型农户对非农经营性收入依赖非常明显。此外,非融合组低收入农户和中等收入农户的农业性经营收入占农户总收入的比重最高,分别达到68.92%和55.38%,组内高收入农户的工资性收入占农户总收入占农户总收入的比重为40.63%,成为该类型农户收入主体。

通过以上分析认为,不同收入组和融合分组之间的农户间存在明显的收入差异,尤其是参与了农村产业融合的高收入农户,会有更高的非农经营性收入。其原因在于由于不同农户家庭资源禀赋的差异,部分农户通过土地入股、转让和托管等形式参与农村产业融合互动中来,获得了较高的农业以及由农业拓展出的关联产业收入。而那些没有参与农村产业融合的低收入农户和中等收入农户,他们没有参与到当地的产业融合受益过程中,其收入来源结构往往比较单一,比较依赖传统种养业收入,无法与各类农业经营主体在农业生产、加工、销售及服务等多个环节形成稳定的利益联结链条,从而无法有效分享农村产业融合带来的收益。因此,是否参与产业融合对农户的经营性收入的增减有显著的影响,在推进农村产业融合政策的同时,应当进一步保护好低收入非融合组农户的效益,促进其收入结构合理转型。

五、基于收入来源结构的农户收入差异测算及分解

1.农户总体收入差异测算

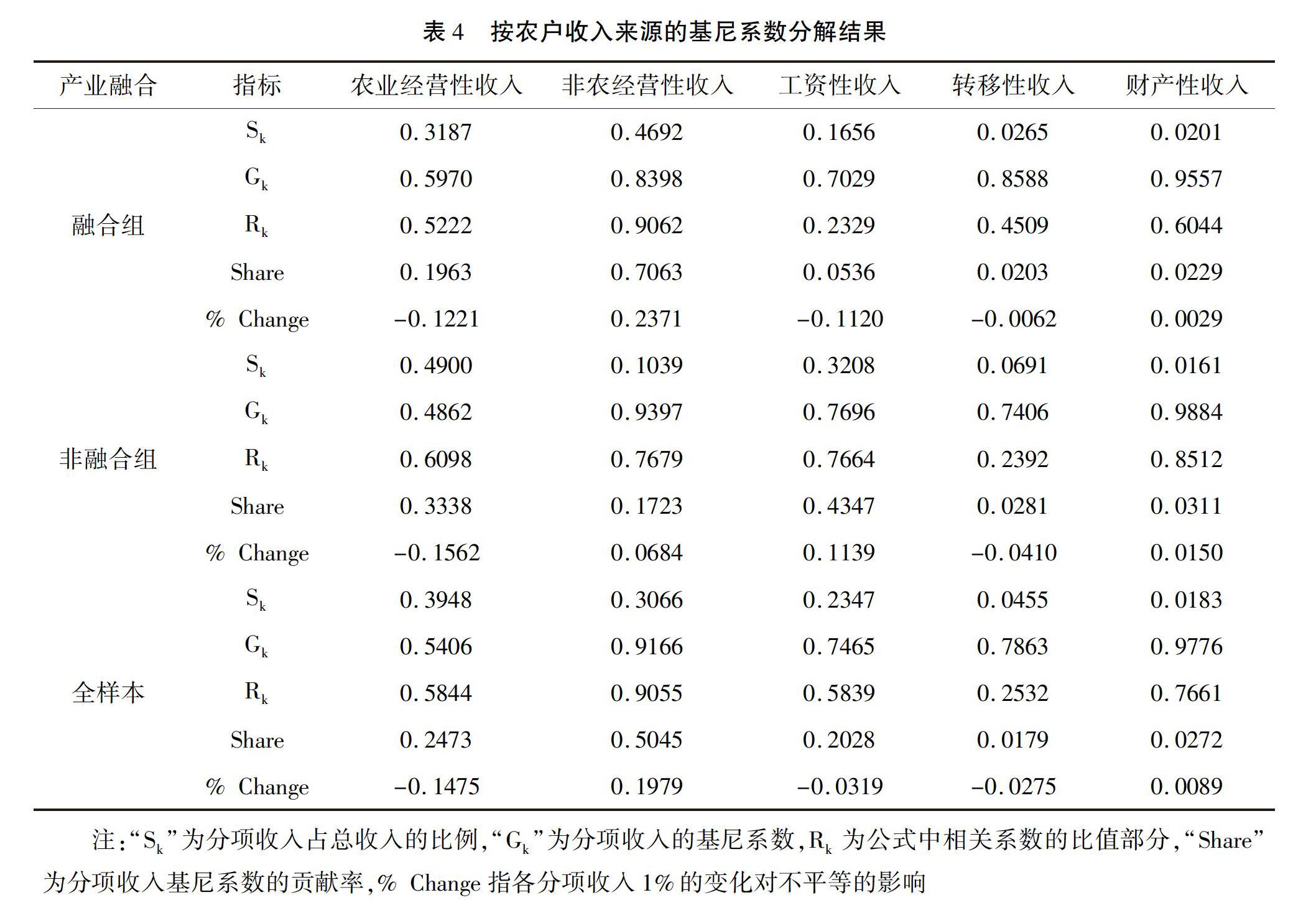

本文从农户微观视角考察了实践中的农村产业融合特点与农户增收的关系,衡量产业融合对农户家庭发展能力的影响。通过基尼系数对农户差异性进行测算数据显示(见表3):第一,从基尼系数来看,融合组的农户组内部的收入差距大于未融合组,说明融合组农户内部的收入差距更大,这意味着农村产业融合变量对收入差距产生了现实影响。第二,不同方法对理解不平等有着不同的内在意义,为进一步分析产业融合下农户收入不均等状况,本文采用多种经典的不平等指数对产业融合下的收入不平等状况进行对比分析发现,产业融合组的各不均等指数均明显大于非产业融合组,如广为熟知的Theil指数(GE(1)),在融合组和分融合组分别为0.4823、0.3246,再次证实农村产业融合下的农户收入差异更加明显。同时,Piesch指数、平均对数离差(GE(0))和Entropy指数(GE(-1))的计算结果也基本类似:融合组的收入不平等程度高于非融合组。可能的现象解释是,产业方面的因素是影响农户收入差异的重要影响因素,农村产业融合往往是基于家庭要素形成的资源利用和重组的过程,农户参与产业融合的分工方式存在区别。受相关产业融合政策的影响,不同融合分组的农户收入来源发生分化,进而融合组农户内部收入差异增加,非融合组收入差异缩小。

二是充分发挥农村产业融合增加农户经营性收入的作用。加快构建现代农业产业体系、生产体系及经营体系,通过农村产业融合,将分散的农户和农业经营主体联合起来,在一个地域、一个品种和一个产业链内形成规模效应,产生农业的集聚效果,形成内联农户、外接市场的紧密型合作组织,鼓励合作社农业产业拓展到农产品加工、营销等环节,打通服务型中介组织到土地流转市场的渠道,通过内外资源推动,提高农业生产的专业化、商品化和规模化,同时,鼓励以生产经营为纽带,形成稳定的契约,并提高农业生产效率,提高农户收入。

三是在因地制宜培育农村产业融合发展路径的同时,把握好政策兼容性和产业融合条件多样性。目前已知的产业融合形式有纵向延伸农业产业链、横向拓展多功能农业、农业内部融合、农业新型业态等,区域差异造成了产业融合的多种形式和多样化发展,应依托农村产业融合,应以提高农民收入为根本核心,利用有效条件,因地制宜地推动农业产业发展,探索出适合当地特色的产业融合形式,实现高水平和高质量的农村产业融合,进而带动农民增收。

此外,在中央政府稳增长、调结构、促和谐的政策指引下,要设计防范由于产业融合参与程度和主导产业内部差距引发的农户总收入差距扩大风险的政策措施。在具体的实践中,基于农户类型制定利益保障政策,着重提高融合组农户农业经营性收入和工资性收入,实现产业融合组农户收入差距的合理控制;为低收入农户生计发展提供有利的制度保障,防止产业融合下农户利益流失问题,通过开展农民职业教育和技能培训,提升农民综合素质,促进提升农户工资性收入的增长,进而有效缩减产业融合下不同收入层次农户的收入差异。

参考文献:

[1]苏毅清,游玉婷,王志刚.农村一二三产业融合发展:理论探讨、现状分析与对策建议[J].中国软科学,2016(8):17-28.

[2]姜长云.推进农村产业融合的主要模式及其對农民增收的影响[J].农业经济与管理,2017(4):5-10.

[3]王小华,温涛.农民收入超常规增长的要素优化配置目标、模式与实施[J].农业经济问题,2017,38(11):30-39.

[4]曹祎遐,黄艺璇,耿昊裔.农村一二三产融合对农民增收的门槛效应研究——基于2005—2014年31个省份面板数据的实证分析[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2019,51(2):172-182.

[5]张宽,邓鑫,沈倩岭,漆雁斌.农业技术进步、农村劳动力转移与农民收入——基于农业劳动生产率的分组PVAR模型分析[J].农业技术经济,2017(6):28-41.

[6]张荐华,高军.发展农业生产性服务业会缩小城乡居民收入差距吗?——基于空间溢出和门槛特征的实证检验[J].西部论坛,2019,29(1):45-54.

[7]李云新,戴紫芸,丁士军.农村一二三产业融合的农户增收效应研究——基于对345个农户调查的PSM分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2017(4):37-44.

[8]李明贤,唐文婷.地域特点、资源整合与农村一二三产业深度融合——来自湖南省涟源市的经验[J].农业现代化研究,2017,38(6):963-970.

[9]陈学云,程长明.乡村振兴战略的三产融合路径:逻辑必然与实证判定[J].农业经济问题,2018(11):91-100.

[10]李乾,芦千文,王玉斌.农村一二三产业融合发展与农民增收的互动机制研究[J].经济体制改革,2018(4):96-101.

[11]姜峥. 农村一二三产业融合发展水平评价、经济效应与对策研究[D].东北农业大学,2018.

[12]徐志刚,宁可,朱哲毅,李明.市场化改革、要素流动与我国农村内部收入差距变化[J].中国软科学,2017(9):38-49.

[13]杨晶,丁士军.农村产业融合、人力资本与农户收入差距[J].华南农业大学学报(社会科学版),2017(6):1-10.

[14]潘文轩,王付敏.改革开放后农民收入增长的结构性特征及启示[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2018,18(3):2-11.

[15]洪兴建. 基尼系数理论研究[M]. 经济科学出版社, 2008.

[16]刘纯彬,陈冲.我国省际间农民收入差距的地区分解与结构分解:1996—2008[J].中央财经大学学报,2010(12):67-72.

[17]范从来,巩师恩.城镇居民不同来源收入的不平等效应[J].江苏社会科学,2015(2):11-17.

[18]FEI J C H,RAINIS G,KUO S W Y. Growth and the family distribution of income by additive factor components[J]. Quarterly Journal of Economics,1978,92(1):17-53.

[19]丁士军,杨晶,张科静,周晶.征地与农户收入结构变化:对九江和襄阳农户数据的分析[J].华中农业大学学报(社会科学版),2015(5):1-8.

Research on the Difference of Farmers Income Structure

and Policy Implication Based on the Background of

Rural Industry Integration:Evidence from Hubei

Rural Household Survey

YANG Jing 1, DING Shi-jun 2

(1. The Center for Social Security Study,Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China;

2. School of Public Administration, Zhongnan University of Economics and Law, Wuhan 430072, Hubei, China)

Abstract: The continuous optimization of farmers' income structure and the reasonable control of income differences are the prerequisites for achieving high-quality integration of rural industries and solving the gap between the rich and the poor in rural areas. Based on the micro-survey data of 732 farmer households in Yichang and Suizhou of Hubei Province, this paper examined the differences and the income structure of farmers by using the Theil index and Gini index. The results show that the household income and its inequality of the industrial-integration-group farmers are significantly higher than that of the non-industrial integration group, which means that the heterogeneity of the farmers income source is an important reason for the income structure differences. According to the income source structure, the Gini coefficient is decomposed, and it is found that the non-agricultural income of the fusion group contributes 70.63% to the income inequality, and its marginal contribution rate is positive and the income gap is expanded, which may be the important incentive for rural industry integration to affect the income distribution gap of farmers. Furthermore, when the average non-agricultural operating income is increased 1%, its total Gini index may increase by 0.2371%. The marginal contribution rate of farmer household agricultural income, wage income and transfer income is negative, which means that the total income inequality of farmers is reduced. Further decomposition of the Theil index by industry integration and regional subgroups confirms that the contribution rate of the industrial integration type and regional subgroups to the income inequality of farmers is significantly greater than the gap between the groups. The government should promote the integration of rural industries and explore the linkage mechanism of rural industrial chain to alleviate the inequality of farmers income.

Key words: rural industry integration; income difference; Gini coefficient; Theil index; policy optimization