安徽省梅毒流行形势与防治措施

刘姝颖 李延庆 孟庆联 王冠群 崔俊 张丽萍

梅毒是由梅毒螺旋体引起的一种慢性全身感染性的性传播疾病,可引起全身所有组织和器官的损害和病变,产生功能障碍,甚至死亡[1]。其病程长、传染性强,可通过性接触、血液和母婴途径传播,是艾滋病传播和感染的重要促进因素,是严重的公共卫生问题。自2000年来,全国梅毒疫情报告病例数明显增加,流行呈现快速上升趋势,2004~2013年期间,报告发病率年均增长16.3%[2]。与此同时,安徽省梅毒流行也呈现快速上升趋势。为提高预防控制水平,及时有效遏制梅毒快速增长态势,现对安徽省梅毒流行形势及防治措施进行总结并分析。

一、梅毒流行概况

1.流行历史

新中国成立以前,梅毒在我国一度流行猖獗,某些城市梅毒发病率达4.5%~10.1%,某些少数民族地区高达48%[3],8.4%的住院病人以及6.1%的门诊病人为梅毒患者,估计梅毒病例总数达2 000万[4]。新中国成立后,我国政府采取了封闭妓院、取缔娼妓、免费治疗、严禁买卖婚姻等多项措施,有效控制了梅毒的流行[5]。1964年在北京召开的全国科学大会上,我国政府向全世界宣布基本消灭此病,成为世界上在国家范围内全面实现性病基本消灭的第一个发展中国家。

2.流行现状

随着人们性观念的变化,加之外来传染源的输入和人口流动频繁,自1979年重庆市报告首例梅毒病例后,全国梅毒病例报告数逐年增多,梅毒再次在全国范围传播蔓延。尤其是1993年后,全国梅毒病例数呈现大幅上升趋势[6]。

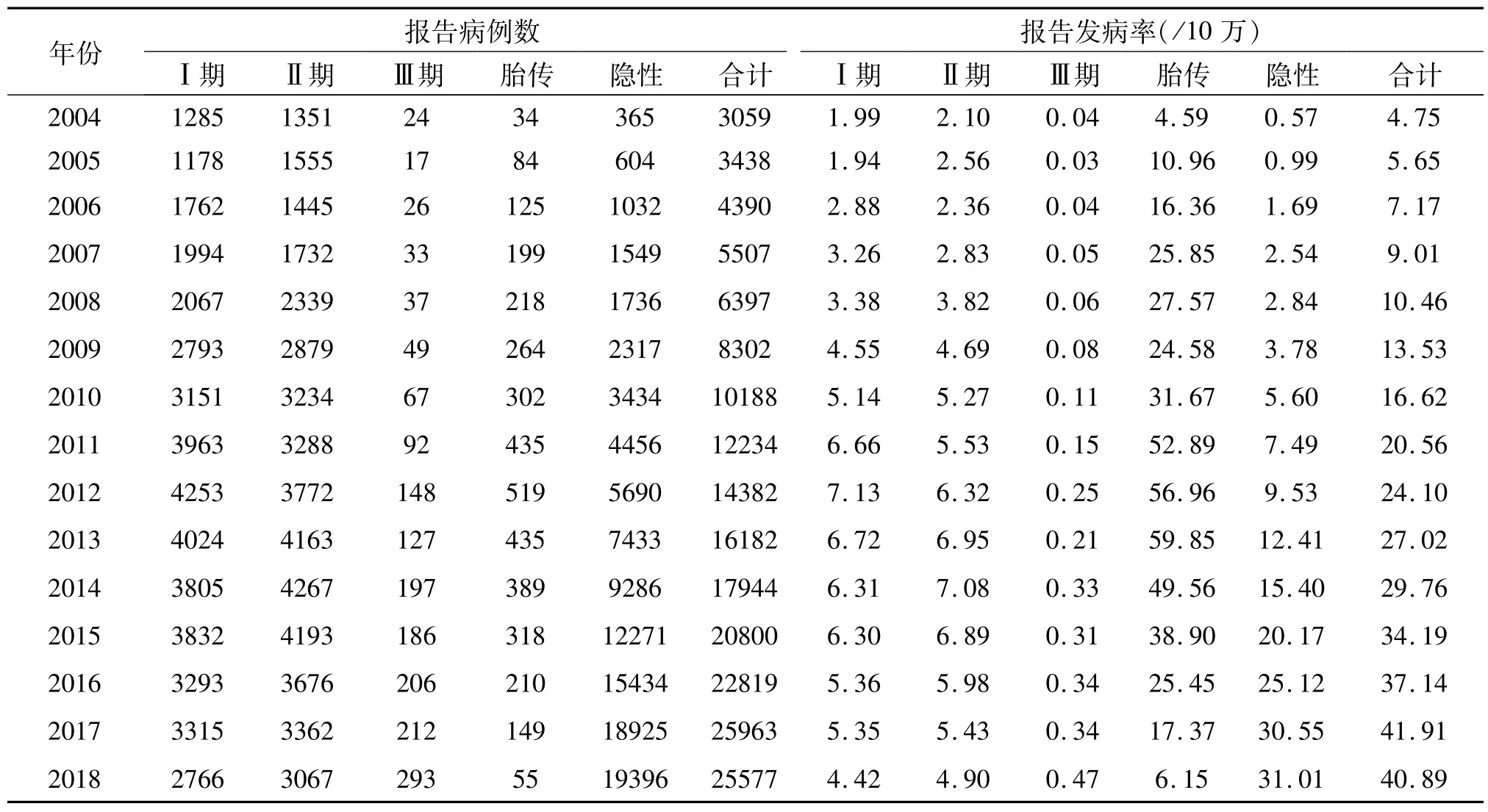

安徽省梅毒流行状况同全国一致,2004~2017年报告发病率从4.75/10万上升到41.91/10万,呈快速直线增长趋势。2018年首次出现下降,报告发病率为40.89/10万,下降了2.43%。其中,Ⅰ期和Ⅱ期梅毒发病率从2004年开始连续十年保持上升趋势,2013年达13.67/10万,2014年后持续下降,到2018年为9.33/10万。2004~2018年间,安徽省梅毒分期构成也发生了显著变化,表现为以Ⅰ期、Ⅱ期梅毒为主(占86.17%)转变为以隐性梅毒为主(占75.83%)。其中Ⅰ期梅毒占比由2004年的42.01%(1 285/3 059)下降为2018年的10.81%(2 766/25 577),Ⅱ期梅毒占比由2004年 的44.16%(1 351/3 059)下降为2018年的11.99%(3 067/25 577)。隐性梅毒占比逐年加大,由2004年的 11.93% (365/3 059)增长为2018年的75.83%(19 396/25 577),年均增长幅度达到36.44%。胎传梅毒2004年到2018年报告发病率呈波形,由发病率4.59/10万,到2013年峰值为59.85/10万,然后开始逐年大幅下降,到2018年胎传梅毒发病率为6.15/10万(表1)。

二、建立并完善防治体系

1.政府支持,政策保障

针对梅毒快速上升的流行趋势,我国政府对梅毒防治工作给予高度重视和支持,出台了一系列的政策、文件。2010年,原卫生部颁布了《中国梅毒预防与控制规划(2010-2020年)》[7](以下简称《梅毒规划》),并将性病防治部分工作纳入中央转移支付项目。2011年,原卫生部颁布了《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》[8],通过中央财政转移支付项目全国投入大量经费用于梅毒的母婴传播阻断;同年,修订《性病防治管理办法》。2012年,国务院办公厅下发《关于印发中国遏制与防治艾滋病“十二五”行动计划的通知》[9],明确了梅毒等性病防治的控制目标及工作考核指标,确定了梅毒的防治策略和保障措施,并将控制梅毒等性病作为预防控制艾滋病的有效应对措施。为积极落实各项措施,安徽省结合本省实际,制定下发了《关于贯彻落实〈梅毒预防与控制规划(2010-2020年)〉的实施意见》《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》,明确了防治目标和卫生行政、疾控、医疗机构工作职责。

表1 2004~2018年安徽省梅毒报告病例数与发病率

2.专业防治网络和队伍建设

新中国成立后,通过采取有效措施,梅毒等性病疫情下降显著,但随之而来的是专业防治机构及其人员的防治能力明显削弱。20世纪80年代以来,性病疫情再次呈现流行趋势,这就要求必须尽快恢复相关机构的防治工作职能。为此,1986年原卫生部成立了全国性病研究中心,2005年更名为中国疾病预防控制中心性病控制中心。

1987年,按照原安徽省卫生厅要求,全省性病防治、监测、科研、培训和宣传教育等工作由省皮肤病防治所承担,各行署和市、县卫生防疫站(皮肤病、地方病防治站)承担本地性病防治和监测工作。目前,全省已建立起由省、市、县(区)三级性病防治机构组成的防治体系,各级防治机构均配备专职或兼职人员负责梅毒等性病的防治工作。各级性病防治及疫情管理人员、医疗机构从事梅毒诊疗相关科室(主要是皮肤科、妇产科、泌尿科)的临床医生、防保人员以及梅毒实验室检测人员组成了防治专业队伍,相关人员必须接受每三年一次的包括梅毒在内的性病防治知识的继续教育培训,培训内容包括梅毒的临床诊断及报告、规范化诊疗和实验室检测等。

三、梅毒预防控制策略

为了有效控制梅毒的传播与蔓延,安徽省紧密围绕“一个结合、两个体系、三查一规范”开展综合防治工作。“一个结合”主要是在健康教育、行为干预方面将性病、艾滋病工作紧密结合;“两个体系”是抓好疫情监测体系和实验室检测体系建设;“三查一规范”是指做好重点人群主动筛查和规范治疗。具体主要有以下几方面内容。

1.性病艾滋病防治紧密结合

《梅毒规划》总目标中明确提出加强梅毒和艾滋病防治的有效结合,将梅毒控制目标作为评价艾滋病防治效果的重要指标之一,并要求各级政府艾滋病防治工作委员会办公室将梅毒控制工作纳入艾滋病防治管理机制。

在安徽省的梅毒防治工作中,通过加强横向系统联系(省皮肤病防治所、省妇女儿童保健中心、省疾病预防控制中心和省临床检验中心),在宣传干预、主动筛查、母婴阻断、先天梅毒报告、梅毒实验室质控等方面紧密合作,共同构建了省级梅毒防治体系。

各市疾控中心均设有性病艾滋病防治科,同时承担性病和艾滋病工作。尤其在开展年度计划制定、考核督导、业务培训等业务管理工作以及健康教育、高危人群行为干预、主动筛查等具体防治工作时紧密结合、同时进行,通过相互促进,建立起了梅毒艾滋病有效结合的工作机制。

2.健全疫情监测体系

(1)疫情监测系统的建立与完善

我国于1988年建立全国性病疫情监测系统,开始对梅毒等性病进行疫情监测。安徽省同年也启动了监测工作,要求各地通过《各地性病情况调查表》上报疫情数据;1989~1995年,改用原卫生部的《性病疫情报表》;1996年以后,改用国家统计局公布的《性病疫情年(季)报表》,同时将资料录入性病疫情专报系统进行汇总分析。2004年以后,通过中国疾病预防控制信息系统进行网络直报,报告的及时性和覆盖率得到显著提高,疫情的分析、利用与反馈也得到了较大改善[10]。

随着疫情的变化和防治工作的深入,国家对监测质量有了更高要求。2008年原卫生部下发了《全国性病监测方案》,启动了105个国家级性病监测点;2019年下发了《全国性病哨点监测方案》,确立了74家哨点医院。其中安徽省有5个性病监测点和3家哨点医院,这些举措对性病疫情监测和研判起到非常重要的补充和修正作用。

(2)提高监测质量

为了提高性病监测质量,贯彻落实好2007年原卫生部下发的《卫生部办公厅关于进一步加强性病监测工作的通知》,安徽省针对报告的各个环节,通过加强培训、现场指导和考核工作,全面提高医生的诊断水平和报病意识,提高防保人员和疫情管理人员院内自查和现场核查的能力。在原有的漏报调查基础上,安徽省增加了梅毒病例报告准确性核查、分期准确性核查等工作内容,每次核查均形成通报进行反馈,要求限期整改,并将疫情报告质量纳入防治工作考核指标。通过这些举措,安徽省梅毒疫情监测数据质量不断提升,病例报告现场核查准确率在2018年达到98.9%。

与此同时,在通过疫情分析和现场核查发现疫情报告存在问题时,会开展有针对性的专项调查。例如,对中国疾病预防控制信息系统和预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播网络直报两个系统报告的胎传梅毒数据差异较大的问题,安徽省于2015年对先天梅毒病例做了专项核查[11],从而理顺了报告程序,规范了报告要求,提高了报告准确性。此外,对于发现的不同程度的重复报告现象,2018年安徽省对2015~2018年五个市报告的33 276例梅毒病例进行专项调查,调查显示重复报告率为10.21%,与其他省市调查结果接近。如浙江省调查730例梅毒感染者,重报率为6.41%[12];深圳市调查770例梅毒病例,确定重报率12.58%,可能重报率0.53%[13]。通过调查对发病率进行修正,进一步确保了疫情数据的准确性。

除了开展梅毒诊断病例的报告外,各地还在各类高危人群中开展梅毒感染的患病率及相关危险因素的监测。如调查发现,2011~2015年芜湖市暗娼人群梅毒感染率平均为5.48%,低档暗娼梅毒感染率远高于中、高档暗娼[14]。马鞍山市调查显示,385名吸毒对象梅毒阳性感染率为6.75%[15],132名娱乐场所女性从业人员梅毒既往感染率为10.6%,新发感染率为3.8%[16]。通过高危人群检测,进一步了解了安徽省多类人群梅毒的感染状况、相关因素和梅毒的疾病负担情况。

3.建立健全检测体系,开展质量控制,提高检测能力

梅毒的实验室检测主要有病原学和血清学两种,目前临床上梅毒螺旋体感染的诊断主要依靠实验室血清学检测。血清学实验分为两种,即梅毒非特异性抗体检测(如TRUST)和梅毒特异性抗体检测(如TPPA),两种检测互相补充,互为认证,才能确诊是否感染梅毒,是现症感染还是既往感染[17,18]。

龚向东[19]等对我国开展性病监测点工作的1 048家医疗机构进行调查发现,梅毒非特异抗体检测定量试验的开展比例为34.73%,梅毒特异性抗体检测开展比例为39.98%。这势必会影响梅毒防治工作质量,因此必须建立梅毒实验室质量管理体系。2010年,国家开始开展性病实验室室间质控,2011年将各省梅毒实验室室间质控纳入艾滋病综合防治考评指标。

2011年,原安徽省卫生厅下发了《关于开展梅毒血清学实验室室间质量评价工作的通知》,在全省范围内开展梅毒血清学实验室室间质量评价,要求县(区)级以上医疗机构必须参加。当年全省共有129家二级以上医疗机构参加首次质评活动,其中81家合格,合格率为62.79%。到2018年,已经有281家医疗机构参加质评,参加率为98.25%,其中273家合格,合格率为97.15%。同时,我省5个国家级性病监测点每年均抽取部分医疗机构参加国家参比实验室的梅毒血清学检测、淋球菌分离鉴定、沙眼衣原体抗原检测室间质量评价活动,合格率从2011年的63.63%上升到2018年的100%。

通过对性病实验室规范化管理,梅毒实验室血清学检测的可及性和准确性大幅度提高,保证了报告质量,推动了梅毒防治工作深入开展。

4.开展主动检测,促进梅毒早期诊断

梅毒的临床表现多种多样,隐性梅毒相当常见(占70%以上)[20],因没有明显症状常不能及时就诊,成为传染源。而梅毒筛查简便、易行、可靠,敏感性高、成本低,有针对性地对重点人群、高危人群开展梅毒筛查和病例发现,并给予规范治疗将能够有控制梅毒的进一步传播[21],已作为主要的干预策略之一。为此,安徽省目前对入院、术前患者和献血人员常规开展梅毒检测;以及在重点人群中(如性病门诊就诊者、艾滋病咨询检测点受检者和社区药物维持治疗门诊的服药者)主动开展免费梅毒检测。对检测发现的梅毒感染者转介到具有性病诊疗资质的医疗机构接受规范治疗。胡春燕等对安徽某三甲医院调查分析也显示,医院各科室尤其是皮肤性病科梅毒的筛查是早期发现梅毒患者的有效方法[22]。同时,各级妇儿保健机构为孕产妇提供免费的梅毒检测和治疗,也能有效预防胎传梅毒发生。

5.规范梅毒医疗服务

梅毒的规范治疗是梅毒控制的关键因素[23,24]。规范性病诊疗服务,有助于巩固性病艾滋病干预项目效果,是控制性病艾滋病传播的重要手段之一[25]。中期评估显示,安徽省规范治疗率远低于《梅毒规划》中提出的到2020年达90%的目标要求,这也与各地调查结果相似[23,24]。如深圳梅毒规范治疗率为67.84%,隐性梅毒治疗率最低,仅为58.79%,皮肤性病科梅毒规范治疗率高于非皮肤性病科;东莞市综合医院梅毒病例规范治疗率为71.89%。

对筛查出的梅毒血清学阳性者进行转介使其得到确诊和治疗才是防控的关键。然而,同全国情况相似,安徽省大部分梅毒筛查服务未能与咨询和转介服务紧密结合,缺乏对诊断和治疗的重视,缺乏后续追踪,转介成功率较低[26]。

梅毒治疗后的定期随访也是规范诊治的重要组成部分。庄鸣华[27]等对上海市梅毒诊疗状况调查发现,1 669名患者中,有随访记录者仅221人(13.2%),其中133人(60.2%)仅接受1次随访。安徽省同样存在随访率低的情况,导致治疗不彻底,增加了梅毒控制的难度。

因此,面对不断上升的梅毒疫情,如何提高规范治疗率,在增强筛查力度的同时,切实提高转介成功率,规范梅毒的诊断、治疗和随访,提高治愈率,缩短病程和传染期,对遏制梅毒流行十分重要。

四、总结

半个多世纪以来,安徽省梅毒防治工作取得了显著成绩,但还存在着很多困难和挑战,当前我省梅毒防控形势依然严峻。在今后的工作中,我们要专注关键环节,采取有效措施,深入实施“一个结合、两个体系和三查一规范”的防治策略,以《梅毒规划》的各项工作目标为抓手,进一步加强梅毒艾滋病防治的结合,提高监测、检测质量,加大干预力度,扩大干预覆盖面,建立梅毒有效的转诊转介机制,加强医疗机构的规范诊疗服务力度。通过多种举措互为补充,最大限度发挥梅毒控制效果,努力实现全省以及全国遏制梅毒流行的目标。