安徽省麻风病流行形势、防治措施与效果

郑虎 钮娟娟 冯丽 李延庆 王强

麻风病是由麻风分枝杆菌引起的一种慢性传染病,在我国有两千多年的流行历史,曾与梅毒、结核并称为三大慢性传染病。麻风杆菌主要侵犯人体皮肤和周围神经,可导致严重畸残,影响劳动力,对人类的身心健康构成了严重威胁[1]。新中国成立后,安徽省按照“积极防治、控制传染”的策略,实施了“查、收、治、管、研、宣”的综合防治措施,麻风病流行得到有效的控制,近年来一直稳定在较低流行状态。为总结经验、展望未来,进一步改进和完善麻风病防治策略,现对全省麻风病流行特征及防治成效进行总结分析,结果报告如下。

一、流行情况

安徽省麻风病疫情在全国属中低流行省份,病例主要分布在以无为县为中心的长江流行带、以淮南市为中心的淮河流行带以及江淮之间区域。至2018年底,累计发现麻风病人8 166例,临床治愈7 532例,年底现症病人66例,愈后存活者1 973例。

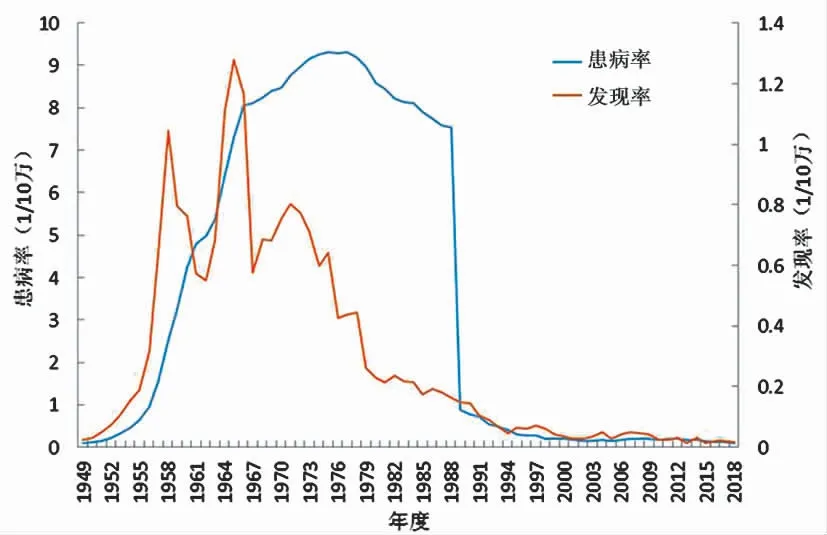

1.发现率

发现率最高的年份集中在1958~1966年,其中1965年(1.3/10万)是麻风病病人发现率最高的一年,这与当年全省组织开展大规模调查有关,随后发现率呈逐年下降趋势。近十余年,发现率维持在0.02/10万左右,无明显下降趋势。见图1。

2.患病率

由于防治初期较高的发现率和较低的治愈率,患病率自20世纪50年代呈逐年上升趋势,患病率于1975年达到最高(9.3/10万),随后逐年下降,尤其是1986年联合化疗(采用两种或两种以上作用机制不同的有效杀菌性化学药物治疗,主要治疗药物为RFP、B663、DDS)的实施,麻风病患者很快得到治愈,1989年前后患病率快速下降至1/10万以下。近十余年来患病率维持在0.1/10万左右,无明显下降趋势。见图1。

图1 1949~2018年安徽省麻风病发现率和患病率

3.型别构成

累计发现的病人中,按照五级分类法[2]:未定类麻风(I)67例(0.8%),结核样型麻风(TT)4 003例(49.0%),界限类偏结核样型麻风(BT)674例(8.3%),中间界限类麻风(BB)223例(2.7%),界限类偏瘤型麻风(BL)717例(8.8%),瘤型麻风(LL)2 482(30.4%);按照WHO联合化疗方案简易分类:多菌型(MB)3 422例(41.9%),少菌型(PB)4 744例(58.1%)。随着流行程度的降低,多菌型(MB)病例占比升高,见表1。

4.人群分布

男性患者6 485例(79.4%),女性患者1 681例(20.6%),男女性别比为3.9∶1。发病年龄集中在17~47岁,有5 793例(70.9%);平均发病年龄31.49岁。

5.传染来源

家内传染840例(10.3%),家外传染1 717例(21%),传染源不明为5 609例(68.7%)。

6.地区分布

全省8 166例麻风病例,分布在16个地市,104个县(市、区),仅有六安市叶集区未发现病例。病例最多的是无为县,累计病人823例,病例较少的黟县只有1例。

7.新发病例2级畸残率及平均确诊延迟期

在8 166例新发病例中有3 381例患者发生2级畸残,占41.4%;新发病例平均确诊延迟期52.67个月。

二、防治措施与成效

(一)防治措施

1.建立专业防治机构,完善防治网络

新中国成立后,安徽省按照“边建设、边调查、边隔离、边治疗”的麻风病防治策略,1956~1973年共建立35所麻风村(院),对发现的2 846例多菌型麻风患者就近隔离治疗,初步建立了覆盖全省的治疗网络,通过这种隔离传染源、阻断传播途径的防治措施,对全省麻风疫情的控制发挥了重要作用。1986年后,随着联合化疗的实施,新发病例不再隔离而是居家治疗,麻风防治工作重心也逐步转变为以社会综合防治为主。有的麻风村(院)先后撤并至当地防疫站或血防所,有的麻风村(院)在城镇设立皮肤病防治所(站),承担麻风病社会防治工作。至2018年底,全省仍留存15所麻风村(院),有273位愈后存活者住村(院)休养,由当地民政和卫生健康部门承担其生活和医疗保障。没有麻风病专业防治机构的市县,其麻风病防治工作均由当地疾病控制中心(血防站或地病站)负责,全省建立了较为完善的麻风病防治网络。

2.开展多种形式流行病学调查,促进病例发现

为贯彻落实国家提出的“积极防治、控制传染”的指导方针,1956~1975年底,安徽省先后组织开展四次大规模的调查活动,以线索调查为主,对重点区域采取过滤性普查,对患者家属和治愈者进行检查排查等方式[3],累计主动发现病例2 165例,占同期全部病例的40.6%(2 165/5 334),基本摸清全省麻风病流行及分布情况。1990~1994年,按照基本消灭麻风病考核验收工作要求,全省各地又组织开展了一次全面的麻风病调查。2004年以来,利用中央财政转移支付麻风病防治项目资金支持,在金寨县等3个县(市)开展消除麻风运动,在无为县等44个县(市、区)开展可疑线索调查项目,有的县(市、区)连续开展多次,每年对新发病例开展疫点调查、对密切接触者进行检查筛查等方式,主动发现了一些早期病例,约占同期发现病例数的30%。2017年以来,在蚌埠、芜湖等12个市、县逐步推广实施麻风病症状监测项目,根据浙江、山东等省市取得的经验和成效,这将是麻风病在低流行状态下病例早期发现较为有效的方式。

3.麻风病治疗

1986年以前,对麻风病人主要采取收住麻风村(院)隔离治疗,治疗方案以氨苯砜单疗为主,辅以自制的“麻风丸”等中药,疗效缓慢、疗程较长,一般5~10年,多达十余年。1986年以后,随着科学技术的进步和联合化疗的实施,麻风病防治工作发生了四个转变:一是从单一药物治疗转变为联合化疗;二是从以隔离治疗为主转变为以社会防治为主;三是从单纯治疗转变为治疗与康复医疗相结合;四是从专业队伍的单独作战转变为动员社会力量协同作战[4]。对麻风患者均按照WHO推荐的联合化疗方案进行居家治疗,不再收住麻风村隔离,该方案疗效显著、疗程大大缩短,少菌型6个月,多菌型24个月,2013年后多菌型疗程又缩短为12个月。对联合化疗过程中出现的麻风反应、神经炎以及药物不良反应均及时给予处置,治愈和有效率达95%以上。

4.畸残预防与康复

自20世纪70年代开始,安徽省针对麻风患者出现的兔眼、面瘫、唇外翻、足底溃疡等畸残实施手术矫治,牛松林、徐世才等手术专家对其中86例矫形手术进行了十年疗效观察,效果良好[5]。1995~1998年以及2000~2003年,安徽省参与实施中国·国际麻风救济会康复合作项目,主要通过开展眼手足自我护理、神经炎监测、穿防护鞋、溃疡清创等进行畸残预防和手术矫治,均取得较好效果。2005年以后,在中央财政转移支付项目、中国麻风防治协会、安徽省残疾人联合会等支持下多次为麻风畸残患者免费进行手术矫治,合计达546例,为截肢患者免费安装假肢54条,麻风患者的畸残得到较大程度的康复,工作和生活能力得到较大改善。

5.专业人员培训

1986年以前,为配合开展麻风病调查、诊疗、畸形矫治、实验室检查等工作,省及部分重点市县相继举办了麻风病临床诊断、治疗、检验、流行病学调查、X线诊断、畸形矫治、联合化疗、皮肤病以及行政管理等各种培训班,合计达200余期,培训人员达2.5万人次。1971~1978年,原省卫生厅委托省新河医院招生培养了四届麻风病防治专业医士共计154名,经在校三年学习毕业分配至省内各麻防专业机构,多年来一直在麻防战线发挥较为重要作用。2004~2018年在实施中央财政转移支付麻风病防治项目期间,每年举办省级培训班2~3期,累计培训3 000余人次;部分重点市、县每年或每两年举办1期麻风病专项培训,累计培训麻防专业人员、皮肤科医生、乡村医生达2万余人次;组织市、县级麻防人员近400人次参加国家级麻防知识培训或学术交流活动。

6.强化疫情监测,为改进防控措施提供科学依据

多年来,安徽省一直重视麻风病疫情报告和监测工作,尤其是2011年以来启用并逐步完善“全国麻风病防治管理信息系统(LEPMIS)”,将8 000多例历史病例以及每年新复发病例治疗随访信息纳入LEPMIS进行管理。近年又增加了宣教培训、经费投入、畸残康复等内容。通过全面的监测管理,及时掌握麻风病疫情、诊疗、防控效果等多个方面的信息,为改进防控措施提供科学依据。

7.创新防治模式,保持麻防工作健康持续发展

1973年,为便于病人就近治疗和提高防治水平,全省共划分为淮南、无为、嘉山、寿县、芜湖五个麻防技术协作区,每个片区分别由一所技术力量较强的专业机构牵头并承担技术指导工作。省新河医院负责全省麻风病防治工作的技术指导和科研计划的组织实施。2008年,针对当前全省麻风病疫情低、病例散发分布不均、基层麻防技术力量薄弱等情况,将全省划分为四个麻风病防治工作片区,分别由淮南市马山传染病医院、芜湖市地方病防治站、明光市四山村医院、无为县皮防站牵头并承担片区病例发现、监测、诊断、治疗、不良反应处置等技术指导工作,保障了麻防工作水平和防治成效,保持了麻防工作健康持续发展。

(二)防治成效

经过近70年的积极防治,全省麻风病防治成效显著:①发现并治愈了大量的麻风患者,流行范围明显缩小。截至2018年底,安徽省累计发现麻风病人8 166例,临床治愈7 532例,治愈率达92.3%,目前尚有现症患者66例;近年来每年新发病人15例左右,分布在10余个县区,与历史上流行高峰时每年200多例新发病例分布在40~50个县区相比较,流行范围明显缩小。②患者发现率、患病率大幅降低,并稳定在较低状态。发现率由1965年的最高峰(1.3/10万),下降至2018年的最低值(0.02/10万),下降了98.5%;患病率由1975年的最高峰(9.3/10万),下降至2018年的最低值(0.1/10万),下降了98.9%。③达到国家基本消灭麻风病指标。1992~1995年,经过原省卫生厅组织的基本消灭麻风病考核验收,所有县市区均达到国家基本消灭麻风病的标准(患病率≤1/10万,近五年平均发现率≤0.5/10万)。

三、当前面临的困难和挑战

1.麻风病疫情下降遇到挑战

近十余年来,安徽省麻风病疫情稳定在低流行状态,每年新发病例在15例左右,发现率没有明显减少趋势[6]。麻风病至今没有疫苗,缺乏有效的一级预防措施,仅依靠二、三级预防措施很难达到逐步降低疫情并最终彻底消灭麻风病的目标。

2.病例早期发现较为困难

近年来尽管开展了一些主动发现病例的调查筛查,但由于疫情较低,发现的病例较少,调查效率不高。医务人员对麻风病警惕性和识别能力不够,漏诊误诊较多,病例发现较迟。

3.畸残依然严重影响病人生活

由于麻风杆菌侵犯神经导致各种畸残发生,全省目前近2 000例愈后存活者中约半数以上存在不同程度畸残,新发病例也时常因发现较迟出现严重畸残,给患者的生活和工作都带来较严重的影响。

四、展望

1.贯彻落实规划要求,履行政府承诺

对照《全国消除麻风病危害(2011-2020年)》的要求,各部门相互协作、联防联控机制还有待加强,尤其是卫生、财政、民政、残联、教育等部门要认真履行职责,提高经费投入、强化麻风健康教育、注重畸残康复、提供社会救助、消除社会歧视。

2.优化医疗资源,保持麻防工作可持续性

在麻风病低流行状态下保持防治工作可持续性,是各级政府的重要任务。应进一步健全防治机构,强化综合性医疗机构职责,保持县、乡、村防治一体化网络,配备相适应的专(兼)职麻防人员等。

3.采用多种方式促进病例早期发现和规范治疗

流行病学调查仍是促进病例早期发现的重要方法。鉴于麻风病疫情低、病例少,且高度分散,应采取与之相适应的调查方法,如可疑线索调查、疫点调查、密切接触者检查等。近几年开展的麻风病症状监测工作也呈现出较好的效果,在总结经验的基础上可以逐步在全省推广。

4.加大对皮肤科医师的培训,不断提高麻风病诊疗能力

目前低流行地区麻风病发现仍然是一个挑战,为保持可持续性的麻风服务,强化对皮肤科医生的培训是未来最重要的策略。要充分利用麻风病相关的项目资金,加强对皮肤科医师的培训,并切实做好培训后皮肤科医师与麻防机构的密切合作工作,全面提升麻风病发现能力。

5.开展科学研究,创新防控策略

当前,麻风病早期诊断、预防服药、耐药、复杂麻风反应的治疗等问题亟待解决,需要各级麻防机构、科研院所相互支持和配合共同去探索机制、创新方法,可见麻风病的研究工作任重而道远。