河南省适宜发酵料栽培的平菇优良品种筛选*

孔维丽,崔 筱,袁瑞奇,刘 芹,徐 柯,段亚魁,康源春,张玉亭

(河南省农业科学院植物营养与资源环境研究所,河南 郑州 450002)

平菇(Pleurotus ostreatus) 又名糙皮侧耳,隶属真菌门(Eumycota) 担子菌亚门 (Basidiomycotina)层菌纲(Hymenomycetes) 伞菌目(Agaricales) 侧耳科 (Pleurotaceae) 侧耳属 (Pleurotus)[1]。平菇富含多种生物活性分子,具有很高的药用价值,其胞内组分和次级代谢物对人体的免疫系统均能发挥一定作用,可用于治疗各种疾病[2]。平菇易于栽培,是我国生产量最大的食用菌品种[3]。河南省是食用菌产量、产值大省,自2001年起连续13年总产量、总产值均居全国首位[4]。平菇是河南省第二大栽培品种,生产历史悠久,主要栽培方法为玉米芯发酵后装袋栽培[5]。目前,制约平菇生产的主要因素已由栽培技术的落后转变为优良栽培品种的缺乏[6]。本研究中,以新选育的12个平菇新品种为参试菌株,在全省选择6个地区开展发酵料栽培试验,以现有生产菌株(黑抗650)为对照,比较子实体性状、生物学效率,筛选出适宜的平菇品种,促进平菇品种的升级换代。

1 材料和方法

1.1 参试品种

参试品种信息见表1。

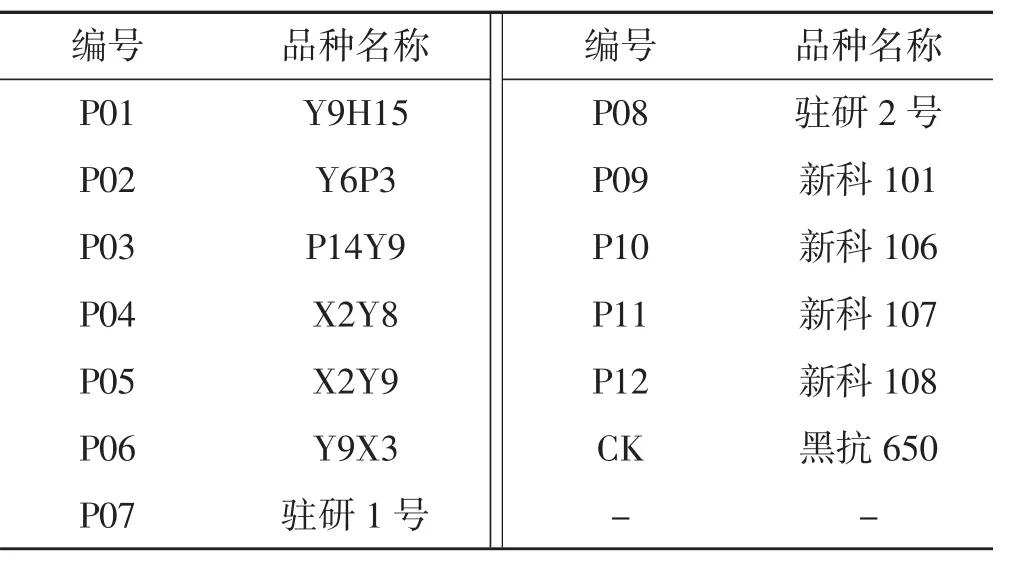

表1 参试品种名称及编号Tab.1 Numbers and cultivar names of participants varieties

由表1可知,参试12个品种统一编号为P01~P12,对照品种为黑抗650。

1.2 试验方法

1.2.1 试验设计

采用品种区组比较试验,每个品种设置3组重复,每组重复30袋,安排在同一菇房试验,不同品种随机排列,棚内四周设置宽1.0 m~1.2 m的保护行。1.2.2 栽培区域

在河南省的郑州、原阳、新乡、信阳、三门峡、驻马店各设1个试点。

1.2.3 栽培时间

2017年10月,结束时间2018年4月底,为1个栽培周期。

1.2.4 培养料配方

玉米芯 84.9%、麸皮10%、石灰 5%、尿素0.1%,料水比 1∶2.5。

1.2.5 培养料发酵

按照配方,玉米芯预湿至全部浸透,建堆,堆高60.0 cm,宽1.5 m左右,长度不限。料堆上部间隔30.0 cm~40.0 cm打通风孔,建堆后第3天、第5天、第7天、第9天分别翻堆,堆温最高温度可达到70℃,共翻堆4次,培养料颜色呈深褐色,颗粒外部附着白色菌丝,没有酸臭味、氨气等难闻的味道。

1.2.6 装袋接种

栽培种统一供应,统一分发。采用26 cm×51 cm×0.001 5 cm聚乙烯袋,每袋干料重约1.4 kg,采用4层菌种接种法,两端2层,中间2层,总接种量为10%。

1.2.7 出菇管理

塑料大棚出菇,温度自然,无加温、降温措施;保持棚内湿度65%~95%,二氧化碳10.36 mg·m-3以下,自然光照。栽培过程中菌袋不采取补水、补营养的措施;子实体6成~7成成熟采收,记录子实体各项指标。

1.2.8 环境要求

生产过程中对栽培场地,周围环境,生产品投入,培养料制备,接种、发菌、出菇期管理,病虫害防控,采收标准等,均按照NY/T 2375-2013《食用菌生产技术规范》要求执行。

2 结果分析

2.1 参试品种菌丝生长差异

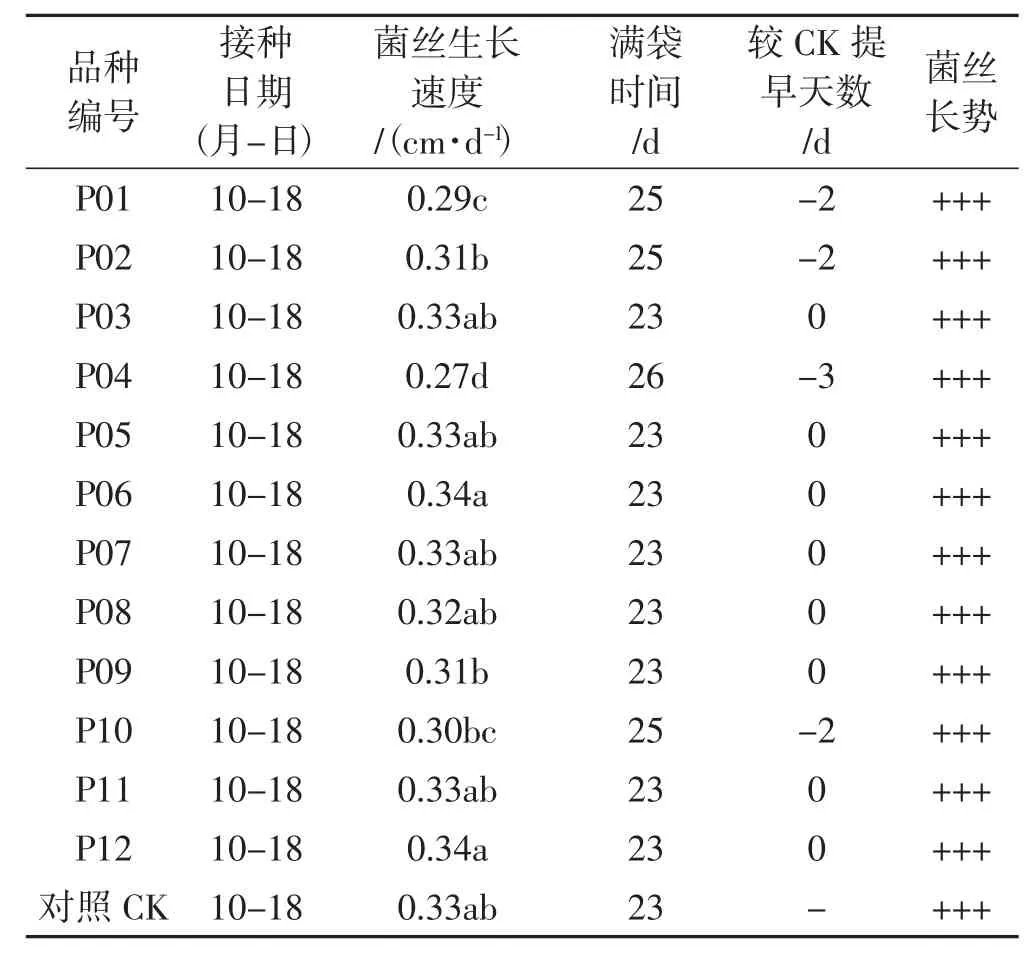

参试品种菌丝生长速度结果见表2。

表2 参试品种菌丝生长速度差异Tab.2 Mycelial growth rate differences of tested varieties

由表2可知,不同品种与对照品种(CK) 相比菌丝长势无显著差异,生长速度差异显著;品种P03、P05、P06、P07、P08、P10、P11、P12 与对照品种相比菌丝生长速度无显著差异,满袋时间无显著差异,均为18 d;品种P01、P02、P10较对照品种菌丝生长速度慢,满袋时间为20 d,较对照品种晚 2 d~3 d。

2.2 参试品种生长期差异

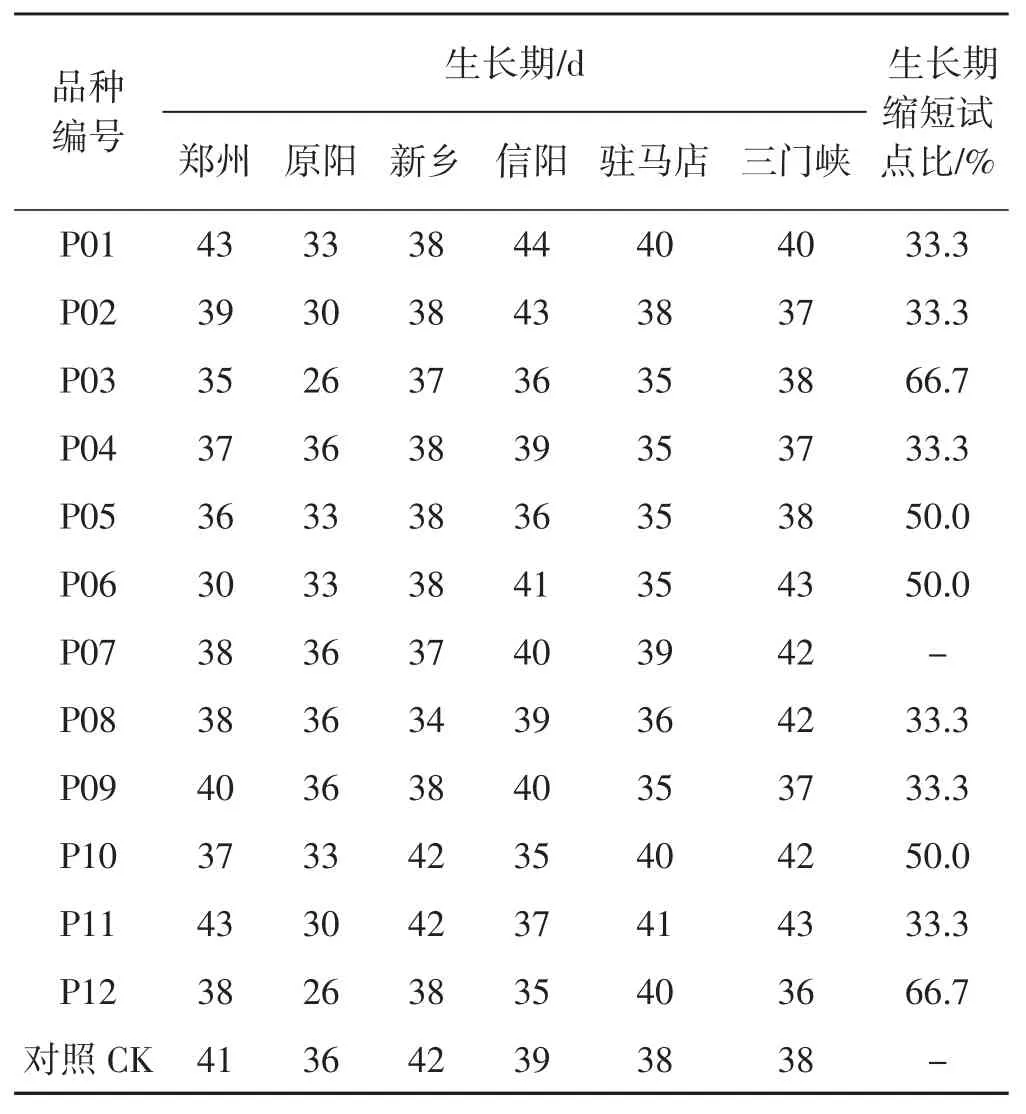

生长期是指接种后,从菌丝萌发到出菇的时间,受出菇环境的影响,不同区域试点参试品种的生长期差异较大。参照NY/T 1844-2010的规定,生长期在21 d~90 d,且较对照缩短3 d以上即为差异显著。统计各品种在各试点的生长期,并计算其生长期缩短试点比(生长期缩短试点个数占试点总数的百分比),结果见表3。

表3 参试品种的生长期Tab.3 Growth periods of tested varieties

由表3可知,不同品种在6个区域生长期差异显著。品种P03、P12较对照品种生长期缩短试点比为66.7%;品种P05、P06、P10较对照品种生长期缩短试点比为 50%;品种 P01、P02、P04、P08、P09、P10较对照品种生长期缩短试点比为33.3%;品种P07与对照品种相比差异不显著。

2.3 参试品种的生物学性状差异

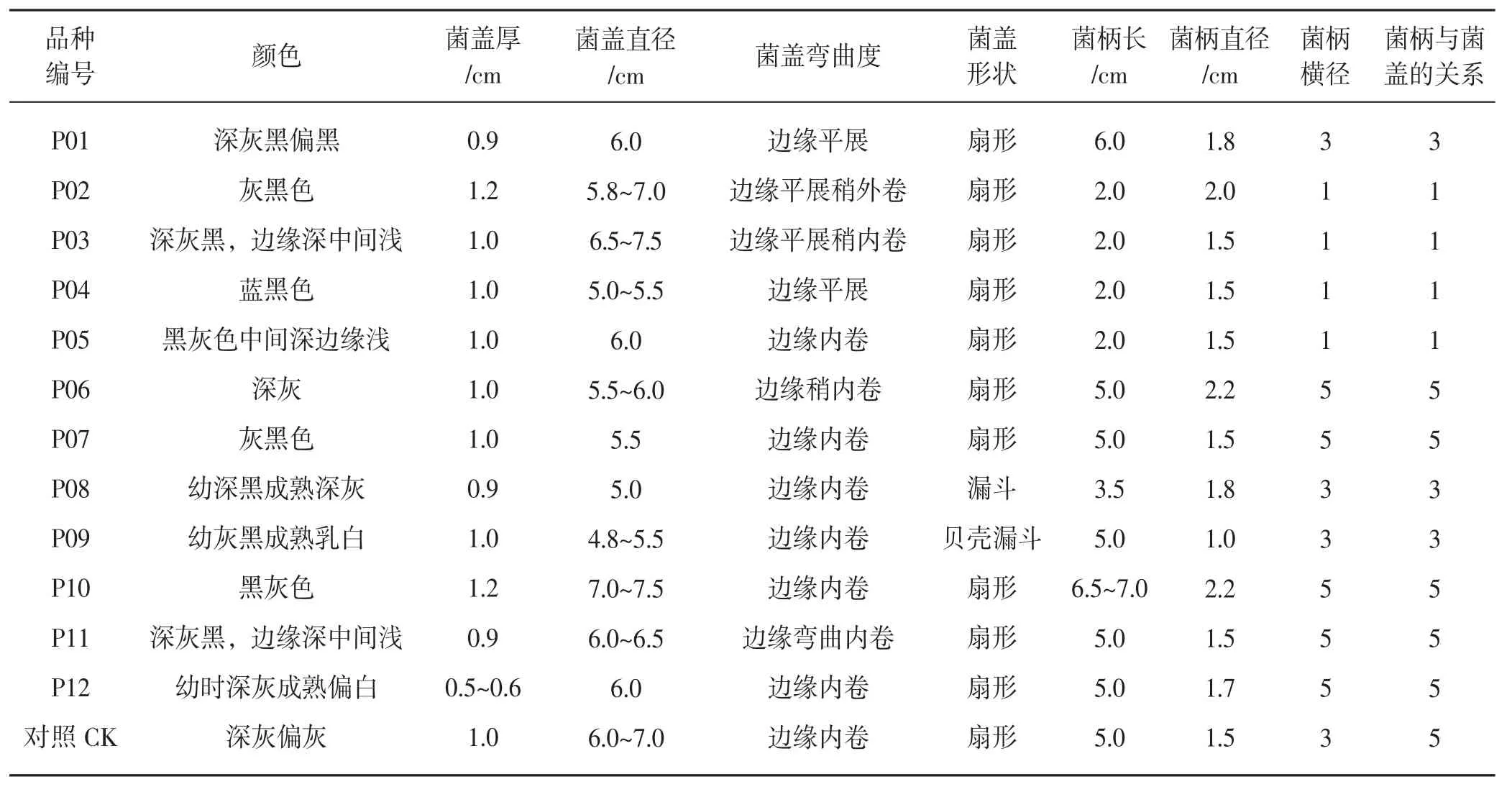

子实体成熟度为6成~7成时采收,取第一茬菇、朵型完整的子实体为样本,记录描述子实体的颜色、厚薄、菌柄长短、分化多少、质地、韧性、均匀度,详见表4、图1~图12。

表4 参试品种子实体性状Tab.4 Fruiting body characteristics of tested varieties

图1 P01子实体生物学特性Fig.1 Biological characteristics of P01 fruiting body

图2 P02子实体生物学特性Fig.2 Biological characteristics of P02 fruiting body

图3 P03子实体生物学特性Fig.3 Biological characteristics of P03 fruiting body

图4 P04子实体生物学特性Fig.4 Biological characteristics of P04 fruiting body

图5 P05子实体生物学特性Fig.5 Biological characteristics of P05 fruiting body

图6 P06子实体生物学特性Fig.6 Biological characteristics of P06 fruiting body

图7 P07子实体生物学特性Fig.7 Biological characteristics of P07 fruiting body

图8 P08子实体生物学特性Fig.8 Biological characteristics of P08 fruiting body

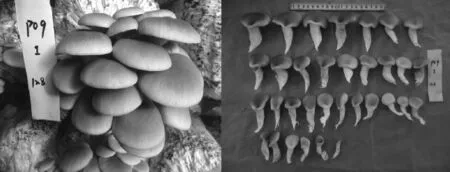

图9 P09子实体生物学特性Fig.9 Biological characteristics of P09 fruiting body

图10 P10子实体生物学特性Fig.10 Biological characteristics of P10 fruiting body

图11 P11子实体生物学特性Fig.11 Biological characteristics of P11 fruiting body

图12 对照品种子实体生物学特性Fig.12 Biological characteristics of control variety

由表4、图1~图12可知,除品种P09为乳白色以外,其余品种子实体均为蓝黑色或黑灰色。品种P01、P02、P03、P04、P05菌盖平展,边缘不内卷,与对照品种相比差异较大;品种P06~P12菌盖边缘内卷;6成~7成成熟时采收,菌盖直径均为6 cm~7 cm,与对照品种一致;品种P02、P10菌盖较对照品种厚,品种P12菌盖较对照品种薄,其余品种与对照相比差异不显著。品种P02、P03、P04、P05菌柄直径为2.0 cm~2.5 cm,较对照品种短,菌柄直生;品种P01、P10菌柄长较对照CK长1 cm,其余品种与对照一致,品种P06、P11与对照品种一致菌柄稍软,其余品种菌柄均较对照品种硬。

经过综合评价,菇型较好(黑色、短柄、硬柄)的品种有 P02、P03、P04、P05、P08、P10、P12。

2.4 参试品种的生物学效率

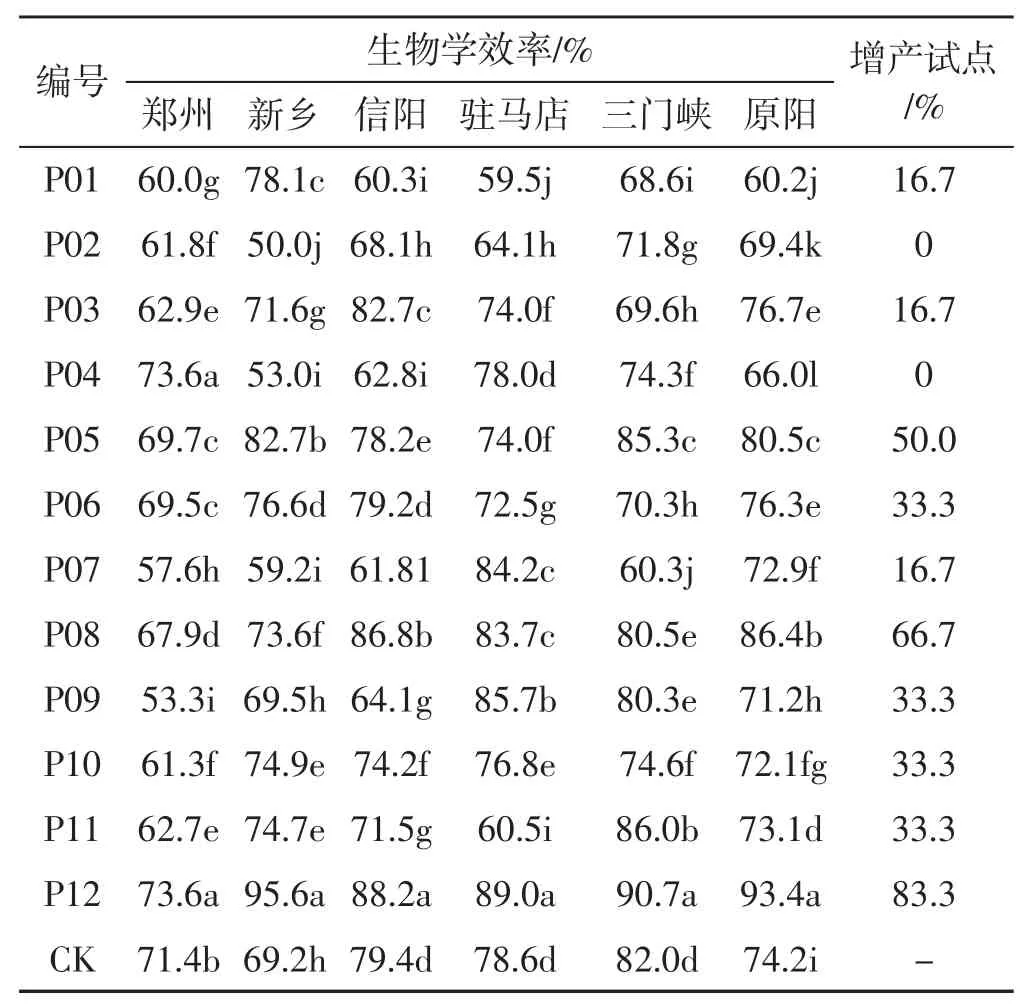

参考NY/T 1844-2010的规定,与对照品种相比生物学效率≥3%或显著增产,且增产试点比≥50%,即可视为丰产。统计并计算参试品种生物学效率和增产试点比(增产试点个数占试点总数的百分比),结果见表5。

由表5可知,不同品种、不同试点之间,生物学效率差异较大;品种P12较对照品种生物学效率高2.2%~26.4%,较对照品种增产≥3%的增产试点比为83.3%;品种P08较对照品种生物学效率高4.4%~12.2%,较对照品种增产≥3%的增产试点比为66.7%;品种 P05 较对照品种增产 3.3%~13.5%,较对照品种增产≥3%的增产试点比为50%;品种P06、P09、P10、P11较对照品种增产≥3%的增产试点比为33.3%,品种P01、P03较对照品种增产≥3%的增产试点比为16.7%。

表5 参试品种生物学效率差异Tab.5 Biological efficiency differences of tested varieties

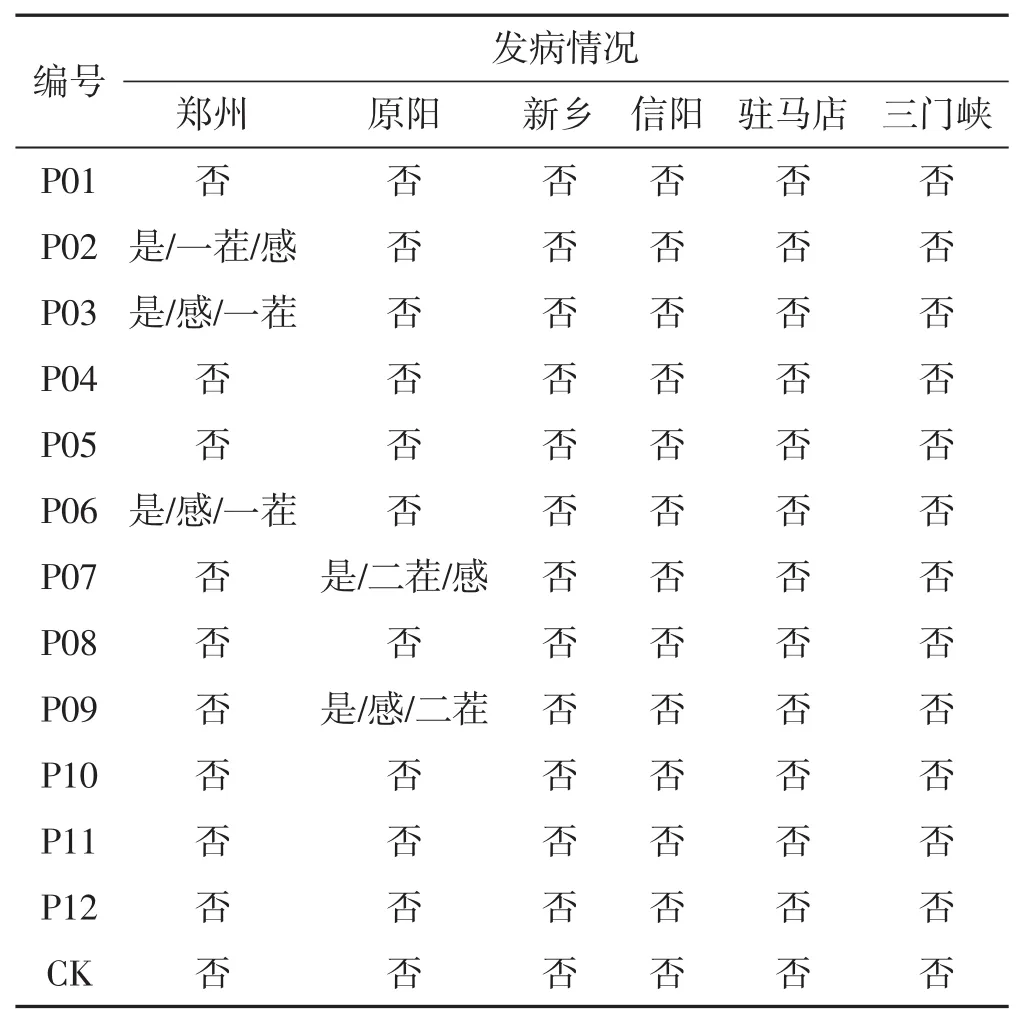

2.5 参试品种的抗病性考察

以黄枯病作为平菇品种的抗病性考察指标,参照植物对细菌病害的感病率计算方法,按照试验3组90个菌袋为计算样本,每1个菌袋子实体生病为1,发病率1%~5%为高抗,发病率5%~10%为抗,发病率大于10%小于20%为感,发病率大于20%为高感。试验结果见表6。

表6 参试品种黄枯病发病情况Tab.6 Incidence on yellow blight of tested varieties

由表6可知,品种P02、P03、P06、P09在1个区试验点有轻微黄枯病发生,其余品种在5个地区试验点均无黄枯病发生。

2.6 参试品种的抗杂性考察

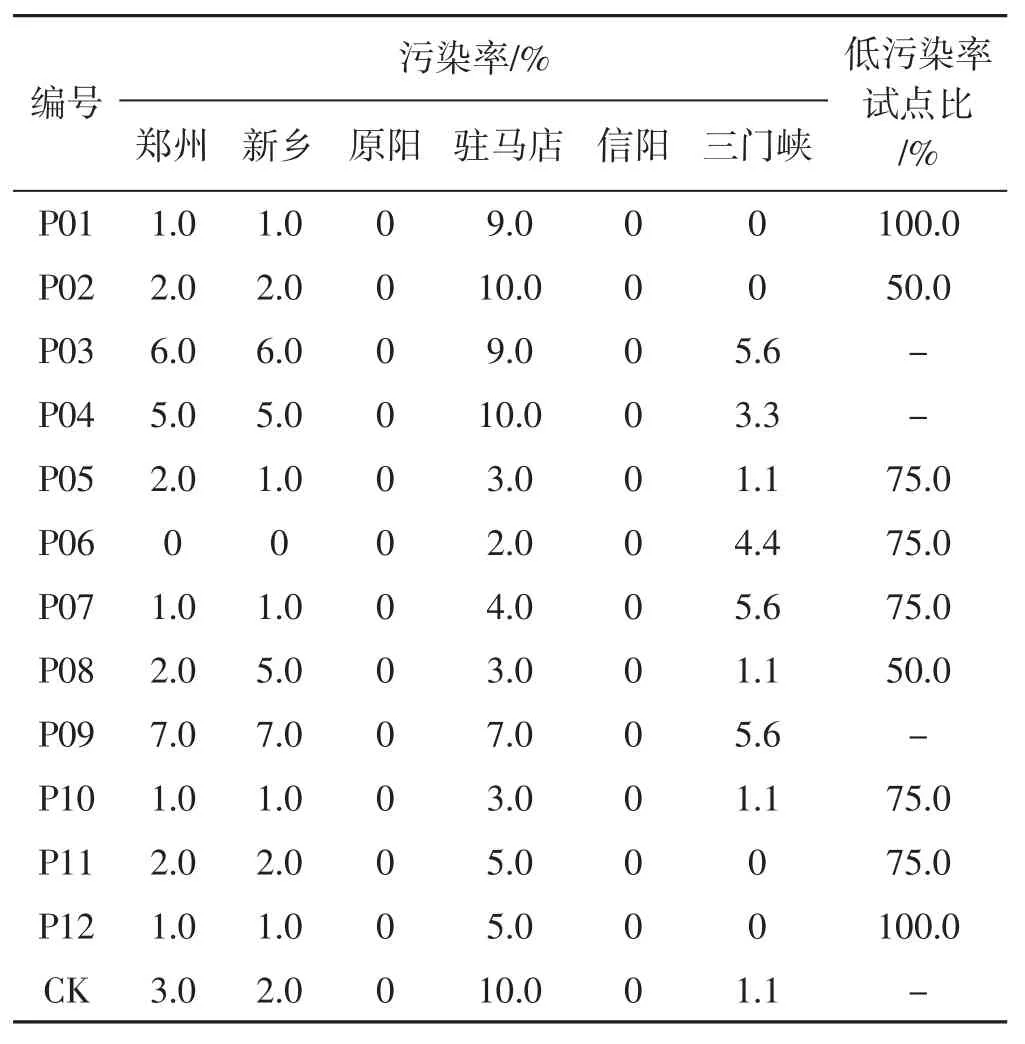

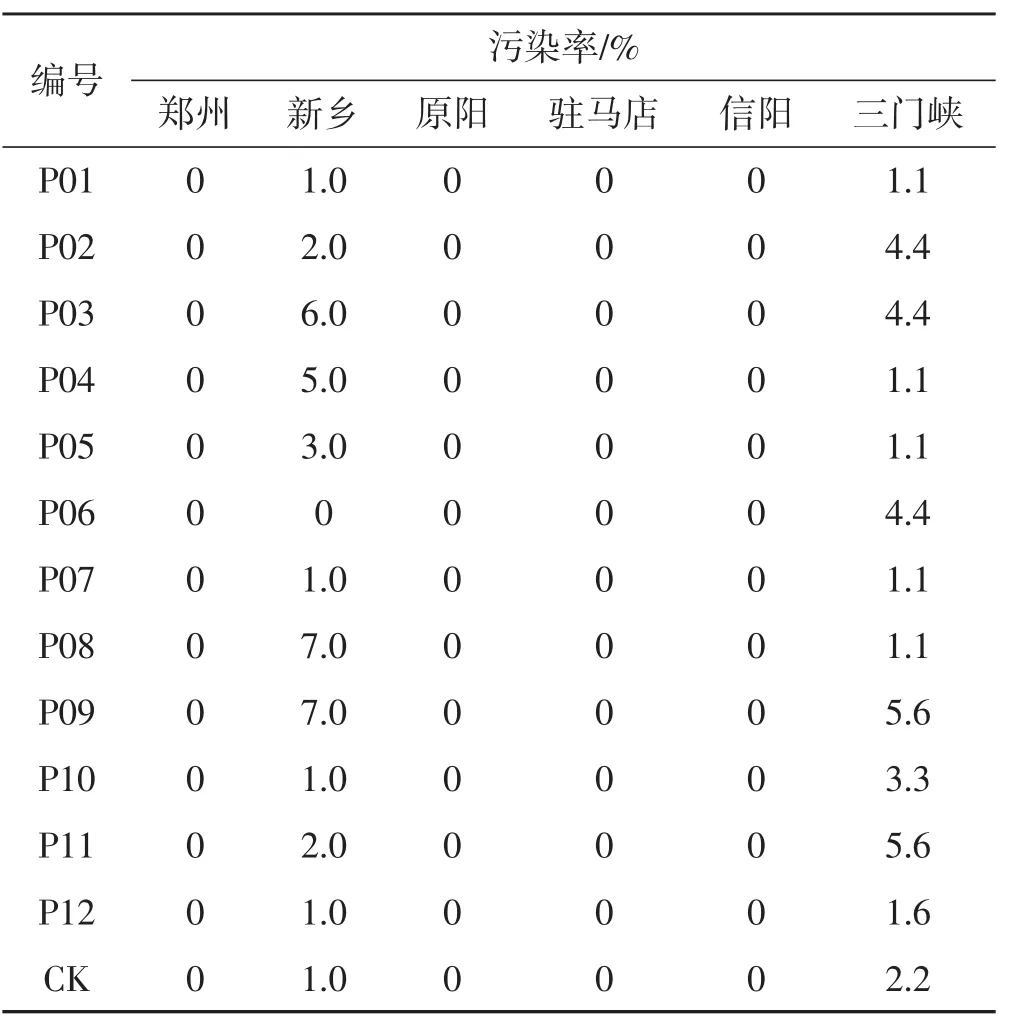

发菌期的污染率、出菇期感染绿霉、木霉、胡桃肉状菌、链孢霉与管理方式、栽培方式、接种方式、环境等因素密切相关。统计品种发菌期抗杂性,并计算低污染率试点比(污染率低于对照CK的试点个数占试点总数的百分比),结果见表7,参试品种出菇期抗杂性考察结果见表8。

表7 参试品种发菌期污染率Tab.7 Contamination rates of tested varieties at germination stage

由表7可知,原阳、信阳两地菌丝生长期、出菇期菌袋均无感染,其他区试点在发菌期均有不同程度感染,污染率均在10%以下;发菌期品种P01、P02、P05、P06、P07、P08、P10、P11、P12 低于对照品种的比列≥50%。

由表8可知,出菇后期三门峡、新乡2个试验点在春季后期有绿霉、胡桃肉状菌感染,但污染率较低,对产量不构成影响。

表8 参试品种出菇期感染率Tab.8 Infection rate of tested varieties at fruiting stage

3 结论

综合分析12个品种在不同试验点的菌丝长势、丰产性、抗病性、子实体特性,结果表明不同品种在不同的地区菌丝长势差异不显著,菌丝生长速度、丰产性、抗病性、抗杂性、生物学效率差异显著。其中品种 P02、P03、P04、P05、P08、P10、P12 菇体黑色,短柄、硬柄,子实体性状较好;品种P05、P08、P12生物学效率增产≥3%的增产试点比大于50%;品种 P01、P04、P05、P08、P10、P11、P12生长期间无黄枯病发生;品种P01,P02、P05、P06、P07、P08、P10、P11、P12发菌期污染率低于对照品种的低污染率试点比≥50%。

综合评价,12个品种中表现优良品种有3个,即品种P12、P08、P05,其特点为色黑、高产、适应性强。本次试验为筛选河南省适宜发酵料栽培的平菇优良品种奠定了基础,但由于只有1个生产周期,因此高温季节的适应性还需要进一步试验。