中央杭州飞机制造厂*

中央杭州飞机制造厂(以下简称“中杭厂”),对于很多国人而言,是一个沉寂于历史的过往,甚或从未听说过。2017年3月4日,我们一行五人带上采访装备,专程来到古都南京江宁区将军大道一座花园式公寓,采访百岁老人朱亚泉。

朱亚泉老人是杭州人,少年时,家住清泰火车站西面东河的斗富二桥附近。十几岁被介绍进入中杭厂做机械士,负责维修和组装战斗机。他从童年入厂当学徒工,在中杭厂工作和生活多年,采访中,朱老从在中杭厂工作及业余生活等各方面说开去,几乎全方位地介绍了中杭厂。依据这段口述历史,我们查阅了很多档案资料,于是,关于中央杭州飞机制造厂的历史便跃然呈现在读者面前。

一、中杭厂创建的内外因交织背景

中杭厂是国民政府开展飞机制造的重要尝试。从1934年夏初在杭州建成开工,到1942年5月初迁至云南边境垒允被日军侵占,前后只有8年时间。其间,又因战火逼近和日机轰炸几次被迫停工。因此,实际生产时间总共不过5年。但是,在抗日战争中,它为中国空军作战力量的提升、聚集,作出了重大贡献;在人才培训方面,它为中国早期航空工业培训出一大批素质较好、技术过硬的工程技术人员和熟练工人。此外,这次飞机制造技术的引进,对于如何利用外资,如何培训生产和管理人才,以及如何管理生产企业等方面,积累了许多经验。中杭厂在杭州期间的兴起和发展,是中国飞机制造工业初创时期的见证与缩影,探讨价值和意义巨大。

(一)日本侵华步步紧逼的建厂外因。九一八事变之后,国民政府对日本的警惕日益增加。1932年6月,制订了《空军五年建设及防空计划》①参见《空军五年建设及防空计划》(1932年),中国第二历史档案馆藏档案,卷号787-16963。,一方面分析了国际大环境下的中日形势,另一方面全盘谋划了中国航空事业的发展。关于航空工业的建设,计划在“航空工厂名称及设立期限一览表”里明确指出:前两年建造3座航空工厂,从第二年起每年生产200架左右的飞机,到第五年止要为航空联队提供所需飞机1080架(第二年180架、第三年和第四年各270架,第五年360架)。设想除前两年外购所需飞机外,第三年起能自给自足。这是一个令人振奋的中国航空事业蓝图。

1934年起,国民政府采用与外国飞机公司合作的方式开办飞机制造厂,但并不是真正意义上的制造,主要是把来自外国的飞机零部件和各种配件进行组装,装配成整机;有时候也仿制一些外国飞机,但原料、部件、配件等基本还是来自国外。当时整个中国的飞机制造厂大多是与美国、德国、意大利合作。然而,抗日战争爆发以后,德国出于政治、军事的需要,未履行合同,意大利也终止了合同。在和美国合作下,飞机制造厂不断调整发展。所以,中杭厂在抗战中起到了非常重要的作用。

(二)合作兴建飞机制造业是一种大胆尝试。1934年2月,中国中央信托局和美国“克狄斯”(或译“寇蒂斯”)及“达格拉斯”(或译“道格拉斯”)两飞机公司合组中央飞机制造公司,经美国政府注册,由其驻沪代表联洲航空公司①参见华强、奚纪荣、孟庆龙:《中国空军百年史》,上海:上海人民出版社,2006年,第91页。签订合同,规定美公司共投资美金25万元,在杭州笕桥合办中央杭州飞机制造公司,由中方定名为“中央杭州飞机制造厂”。厂房建筑、机器设备等概由美方承担,定期五年,工厂完全由美公司办理,中方派监理一员驻厂,代表政府监督厂中一切工作,五年后中方偿清投资资金全数,工厂即属中方自办。②参见《空军沿革史初稿》,中国第二历史档案馆,全宗号787,案卷号581,第332页。

之所以把飞机制造厂设立在杭州,是因为杭州城东北部的笕桥是当时中国最重要的空军基地和训练中心。已经存在于此的中央航空学校对于空军而言,相当于陆军的黄埔军校,航空战略地位重要。蒋介石也常来这里驻留,每年都要到这里检阅空军。除此之外,这里靠近大都会上海和首都南京,拱卫京城价值突出,交通方便且基础设施相对较好等,也是选址杭州的重要原因。

1934年3月,中杭厂在笕桥动工兴建,6月底落成,10月就正式开工,建筑费共计110246美元。中杭厂位于航校飞机跑道的西端,厂区面积并不大,由美国人设计,主厂房和办公楼连在一地,全是钢结构。主厂房为单层三跨式,办公楼是假四层,总面积约2万平方米。厂房前端有一大片场地,两侧有一些附属建筑,类似油库、车库、材料库等。厂房设计新颖,红色的墙壁衬着白绿相间的窗棂。在厂房和办公楼内部,设施也完全美国化,十分整洁。特别是在工厂所有的厂房内外,全面禁烟。

在工厂建造期间,国民政府派王助赴美核定,并在美国公司选购该厂应使用的机器及工具,考察美国飞机制造业的发展情况。1934年5月底,王助回国并被任命为中杭厂监理。同时,该厂的美籍技术人员9名和1名会计员及机器设备陆续到沪,9月底,机械设施等大致筹备就绪,10月1日正式开工投产,年生产能力为60架。而后随着军事需求的不断扩大,扩建了生产线,年生产能力逐渐增加到100架以上。美方总经理是鲍雷(William D Pawley),掌管全厂事务。为了照顾美籍人员,把浙江大学农学院空置的一栋小楼进行装修,作为外籍人员的宿舍。中国职员11人,技工54人,王助被任命为第一任监理,是中方的最高负责人,代表办公处称为监理处,其经费由航空委员会核定由厂周转费内按月支付,加入飞机制造成本计算。总经理负全责,中方监理只负责监督,厂里的主要决定权在美方手中。

中杭厂开建之初,共有美国职员10位,中国职员11位,技工54人。到1936年底,已有技术职员45人,总务会计人员25人,美籍人员8人,技工247人,学徒22人,杂役39人,全体职工达到了378人。到1937年8月工厂内迁,员工已经达到了1000人左右,其中,有美国员工14人,中国职员162人,技工767人。从资金的投入和工厂规模等方面看,中杭厂在当时国内都是最大的,是我国通过中外合资建设民族工业尤其是高科技产业,发展民族工业的探索。但是,由于该公司是由中国和美国公司共同合资建造的,产品的所有权为美方掌握,所以当飞机制造完毕,中国想要使用该产品,必须由中国人自己出钱购买。

二、中杭厂富有现代企业特点的经营管理

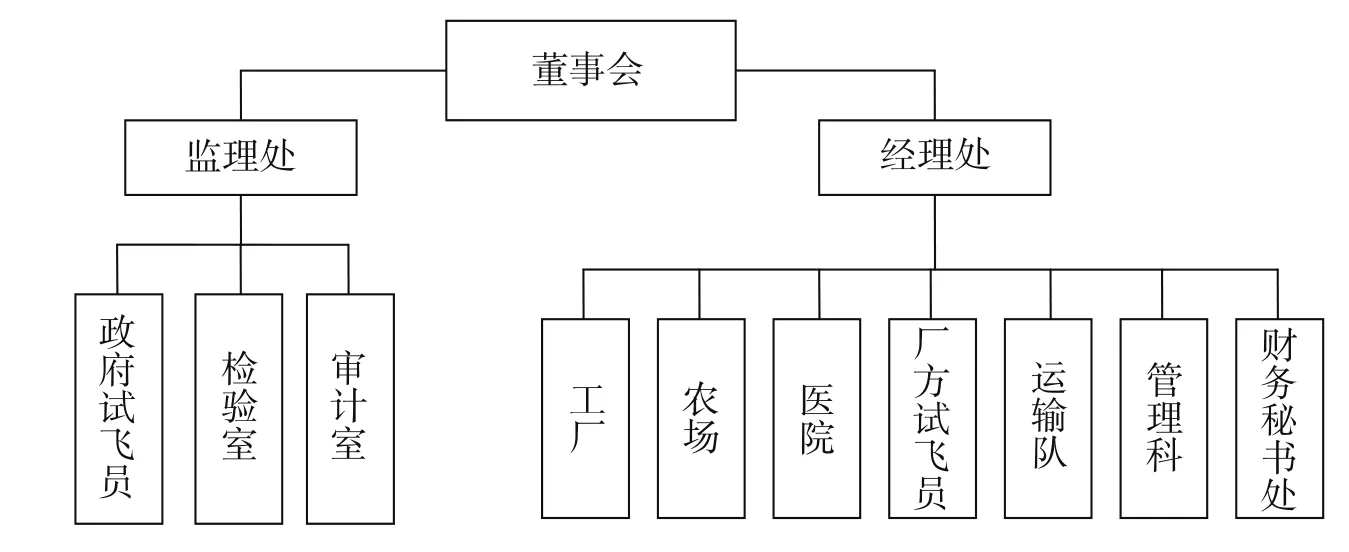

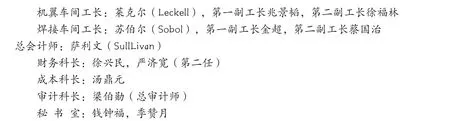

(一)引进并建立现代企业制度。中杭厂成立了董事会、监理会和经理等现代企业管理机构。董事会拥有决策指挥权,监事会监督企业的正常合法的经营,经理执行董事会的决策和管理经营企业的运转。但是,总经理是由美方选派的代表,基于经理层人员拥有的巨大权力,掌握着这个厂的经济和技术之权,经理之下设工务处、会计科,工务处又分设设计、工程施工、检验、管理等四科,厂间分器材、材料实验、机工、焊工、镀金工,木工、蒙布、油漆、军械、合拢等部分;管理科之下设人事、保管及医务之股。在工厂的各级职务中,美籍人员任主职,中方人员任副职,所以,中杭厂仍然在美方的控制之下。监理处成立时,计监理、秘书、特务员、司书、打字员各1人,后又增稽核员、书记员各1人,共计8人,负责处理中方事务和监管。

美方企图利用中杭厂,配合已在隔壁中央航空学校得势的美国顾问团,独占中国航空市场,但它毕竟带来了较为科学的企业制度,很快就发展成为中国规模最大、生产能力最强的飞机制造厂。通过建立这种现代化的企业管理制度,有效提高了生产效率和产品质量。

中杭厂仿照美国的企业管理制度,组建了新型的管理机构,如图。

中杭厂在办厂初期,先让美方负全责,经营管理一个时期,让中国人担任副职负责人,如此跟班学习培训出一批生产技术人才和经营管理人才,在培训效果上,比招聘国外专家或派人出国学习培训要更具成效,更适合当时技术落后和管理落后的中国。中杭厂在生产和经营管理上,利用表格、卡片和图表等,将整个生产和管理有机地联系在一起,使各种重要的数据程序直观地反映出来,体现了现代企业初期的科学化管理。

严明的工作纪律和严谨的工作作风,以及民主管理作风,使中杭厂的职工生产秩序井然,少有社会上的官僚习气,大大提高了工作效率。高素质的质量检验人员和检验队伍是中杭厂产品精良可靠的重要因素。当时的中杭厂的检验人员全都是由相关专业的大学毕业生担任,进厂后经过严格培训,飞机制造过程中,从进厂材质到产成品的每一道程序都严加把关。而且,检验人员的权威性很高,凡是检验人员认为不合格的,车间必须返工或重制,即使总工程师也要尊重他们的意见,这在当时中国工业界确实是难得的。

中美双方配合比较默契,中方负责人王助具有重要作用。这些对于弥补中美东西文化的差异,最大限度地吸收外来技术,严把产品质量等发挥了很好的作用。中美员工的生产积极性都很高,无论是在生产效率和质量上,中杭厂都很快领先于其他制造厂。

(二)紧迫而有序的人员训练。航空制造工业,在当时的中国还是一项新兴的尖端技术,中杭厂的员工和技术人员对此都比较陌生。因此,开展相应的技术培训就成为建厂开工的首要任务。

技术培训主要是理论学习与实际操作相结合,示范引导与自学相结合。受训人员主要分三种:工人和学徒的培训,技术人员的培训和管理人员的培训。其中,对工人和学徒的培训,主要是让他们学会各自工作岗位应掌握的飞机制造上的各种制作技能。培训时,各车间工长先挑选几个技术基础较好的工人或文化基础好又聪明的学徒,亲自示范、培训,使其达到一定熟练程度,再由他们将技术传授给其他工人和学徒。工长在旁监督指导,各车间有熟练技师的,作为工长助手协助培训。对技术人员的培训,主要是通过岗位工作和理论自学,来掌握飞机制造的各种条例以及各种规范和标准。管理人员同样要进行各自岗位工作的培训,不仅要求学会和熟悉工厂的一套新型的管理方法和制度,而且也要求学会业务上需要了解的有关飞机制造上的基本知识。

适合实情的生产培训计划是技术培训的基础和依据。开工之初,中杭厂针对工业基础薄弱、技术工人严重缺乏的现实,为了能够尽早生产出飞机来,中方监理王助和美方通过多次商讨,制订了先修理再熟悉后生产的训练计划,即按照由易到难循序渐进的程序,把训练过程分为五个阶段:第一阶段:训练总装配,把外来的机身、机翼、尾翼等部件合拢起来,再装发动机、螺旋桨、起落架、仪器和设备等,使工人对飞机的整体构造加以把握。第二阶段:训练部件装配,把外来已制成的构件、零件等装配成部件,再总装配成飞机。第三阶段:训练构件装配,把外来的零件铆接或焊接成构件,然后完成部件装配和总装配。第四阶段:训练零件制造,用外来已成形而未完工的的零件,完成打磨、钻孔、焊接、热处理等工作,使之成为零件,再装配成构件、部件,最后完成总装配。第五阶段:训练从零件下料、成形开始,到飞机总装的全过程。

经过这五个依次递进的训练,中杭厂仅在开工后的一年内,就重新组造了中央航校的霍克机10架,分级制造Northrop式全金属轻轰炸机25架,这种飞机在我国还是第一次制造。装配并油漆道格拉斯机22架,制造弗力特机20架,翻修第三代道格拉斯机4架,修理航校Northrop式4架。①《中央杭州飞机制造厂组织及改组事项1934—1937》,中国第二历史档案馆,全宗号645,案卷号88。在训练完成后的10个月内,就正式生产了质量良好的60架道格拉斯侦察机。

(三)有关飞机生产。中杭厂开班初期,主要承担中央航空学校的10架霍克型飞机的修理任务。同时,也承担一些机种机型的装配,如霍克型战斗机、道格拉斯02m-3轻型轰炸机以及寇蒂斯a-12雪来克型全金属攻击机等。随后,开始仿制诺斯普罗-2e型全金属轻型轰炸机,共有25架。这是中国首次制造蒙皮受力的飞机。此外,中杭厂还生产了道格拉斯侦察机30架、轰炸机20架。在杭州共生产(包括大修和组装)飞机235架。②刘亚洲、姚峻:《中国航空史》(第2版),长沙:湖南科技出版社,2007年,第89页。

仿制装配其他机种机型,也是中杭厂的的重要任务。随着规模的扩大、技术能力的提升,尤其是战争形势的需求,中杭厂还仿制装配了45架“诺斯普罗-2E型”轻型轰炸机。该机是美国诺斯普罗公司在1933年研制的单发动机客机,后改为轻型轰炸机,全金属结构,载员2人,后座下方有一个可以收放的侦查、轰炸观察室舱。当时中国只购进少量的整机。抗日战争时期,它在轰炸上海日军以及其军舰的战斗中发挥了很大的作用。

中央杭州飞机制造厂(1934~1937年)主要成就

中杭厂的严格培训和认真负责的工作风尚,为中国早期航空工业培训出一大批素质较好、技术过硬的技术人员和熟练工人。在中杭厂结束后,许多技术人员和工人成为航空教育界、工业界和管理层或政府部门的骨干,不少人作出了卓越贡献。

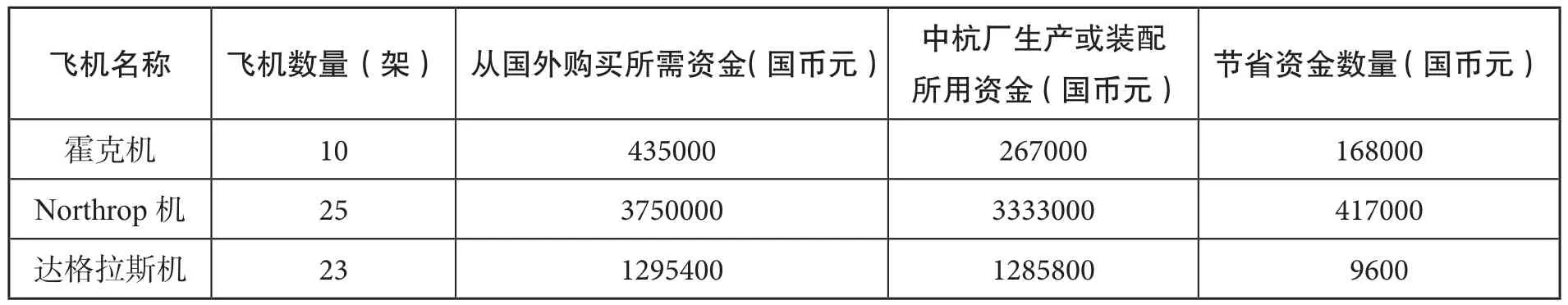

中杭厂一年内为国民政府节省了594600元的军费开支。这是中杭厂建厂后一年内生产的飞机成本与当时从国际上购买资金对比的资料,由此可见其创办民族航空工业的努力。

飞机名称 飞机数量(架) 从国外购买所需资金(国币元) 中杭厂生产或装配所用资金(国币元) 节省资金数量(国币元)霍克机 10 435000 267000 168000 Northrop机 25 3750000 3333000 417000达格拉斯机 23 1295400 1285800 9600

中杭厂制造的飞机质量精良,飞行可靠,深受中央航校和国内各飞行大队的信任,业内名声很好。因此,也引起了全国的高度关注。1934年秋,孔祥熙与航委会主任兼航校教育长周至柔等来厂视察;同年11月,蒋介石和宋美龄率领一大批高级官员,在孔、周和鲍雷陪同下,来厂视察,对中杭厂甚为赞许。此后,国民政府许多要人,如宋子文、陈果夫、陈立夫、戴季陶、何应钦、俞大维等,也先后来厂参观。1936年,冯玉祥前来视察,对中国自己能制造飞机非常高兴。原航校教练陈栖霞担任中杭厂试飞员,许多飞行员,包括抗日英雄高志航、李桂丹等都和他熟悉,他们更是经常来厂参观新机制造情况、了解试飞情况。另外,全国各界名人每年慕名前来参观的也不在少数;航委会所属其他飞机制造厂或修理厂,以及各大学工科、航空系派来进行实习的人员络绎不绝。例如著名科学家钱学森1935年秋赴美留学前曾在中杭厂参观实习了半年。

非常值得一提的是,中杭厂兴办开工之前,当时在浙江,还试制成功了中国第一架改良飞机。1931年,杭州中央航空学校工厂机械科长袁葆光利用废旧材料,仿效英国摩斯式教练机进行改良,成功地制造了一架价格低廉的“国产”飞机,袁葆光亲自驾驶试飞取得圆满成功。这架仿制机对飞机的机身骨架进行了改造,把原来的木杆拉钢丝的结构改用焊接钢管的骨架。这种改良的飞机造价只有外国进口同类飞机价格的一半,而且性能也有很大的提升。

(四)职工的生活。据原中杭厂技术人员叶肇坦等人回忆,当时厂里人员的生活与精神面貌有别与其他工厂。主要表现在工作认真积极,朝气蓬勃,生活条件比较优裕。朱亚泉老人深情地回忆了当时的生产生活情形:

上班时大家紧张工作,严守纪律;下班后轻松愉快。厂内上下级之间、中美人士之间、职员与工人之间相处十分和睦。领导人没有官僚习气,大家心情也很舒畅。由于待遇较好和受美国生活方式的影响,当时厂里所有人(包括工人在内)都着西装,一到假日,个个衣着整洁,到湖滨游乐,在社会上颇引人注目。每年圣诞节,都要举行一次盛大的联欢聚餐会,以增进中美双方之间的友谊。

朱亚泉老人在访谈中详细地描述了当时在中杭厂工作的一个细节:

我当时居住在清泰火车站西边的东河上斗富二桥附近,从家里来往于中杭厂之间,多半是步行,偶尔骑自行车。车子上,要挂一个中杭厂的小牌子,作为进出厂门的身份证件。由此,骑行在路上信心十足且倍感荣耀。中杭厂的大门进去是一个大厂房,挺大。上下班要打卡,工人都有铜胸牌,我的号码是373。中国的领班多是从美国回来的。厂里等级森严,中方高级职员穿黄大衣,背后绣一个飞机,我们的蓝工作衣背后有个“厂”字。厂房的二层是管理层和设计部门,监理和厂长都在上面。工人一般不上楼。从楼梯一上去,是喝水间,是外国人喝水、休息的地方。楼下是配电间、厕所。厕所很大,工人工作的时候没有地方休息,就是到厕所里休息。

朱亚泉老人目睹了“八一四”空战,回忆了当时的情景:

当时我们几人正在厂棚外为生产好的一架飞机做试飞前的准备工作,忽然见到航校很多霍克飞机起飞。又见到几架双发动机飞机向机场飞来,天空上机枪响了,即刻机场边上的油库落下炸弹起火。这些飞机都飞在机场不远处的上空,都是平飞的相互开火,即刻见到有两架飞机冒着火坠落,事后才知道是日军的轰炸机。

淞沪会战前,尽管日军经常来袭,且中杭厂与笕桥空军基地近在咫尺目标鲜明,但中杭厂始终未遭到特意的轰炸,这令人感到奇怪。今天想来,这与美国投资有关,这一点在朱亚泉老人的口述中得到证实。

三、中杭厂的内迁与落幕

1937年8月14日,日军第一次轰炸中央航校,意图摧毁笕桥机场。中杭厂无法继续生产了,中方监理王助根据国民政府航委会的指示,部署后撤。先是由笕桥搬迁到杭州城外。9月,全厂从杭州笕桥搬到武昌南湖机场。1938年9月,全厂器材和人员又分三路撤退,一路到昆明,一路到衡阳,一路到成都。最后集合到昆明,设办事处,后定址云南垒允。

王助召集各部门负责人布置全厂拆迁事宜之后,留下曾桐主持善后工作,自己便带领华凤翔等一批人先行武昌筹建新厂。拆迁工作进展很快,不到十日便将设备、器材等拆卸完毕,一一列出清单,连夜运往览桥火车站。火车运输不能走上海,只好沿着苏嘉路取道南京,再沿着江南路到芜湖,然后经水路到达武昌。曾桐与叶肇坦二人在拆装完毕的前两天,先乘小汽车沿杭州到芜湖的公路先期到芜湖安排接运,最后使用两艘轮船开往武昌。拆运人员分乘这两渡轮船前往武昌。人员撤退后,家属分散在各地不便集体成行,离开杭州前,厂里预先发了工资和路费,由各自设法前往武昌。9月中旬,中杭厂员工陆续到达,他们多半取道浙赣路至九江再乘船至武汉。

到达武汉之后,中杭厂经航委会选定在武昌南湖飞机场附近设立新址,后又决定选址汉口。在汉口,厂房是临时利用了汉口旧日本租界的江边码头大型仓库,改造速度很快,仅用了一个多月的时间,便开始恢复了生产。复工初期,全力赶制杭州未完成的30架瓦尔梯I式驱逐机。1938年初,第一批制成的几架交付使用,但效果并不好。在武汉期间,中杭厂缺少持续的订货合同,大部分人力转向修复对日作战受损的各种飞机。直到1938年8月底再次迁往昆明,在不到一年的时间里,中杭厂完成的修理任务主要有:制造瓦尔梯I型单翼全金属驱逐机10架;大修霍克-Ⅲ式双翼蒙布式战斗机20架、诺斯罗普单翼全金属轻轰炸机8架、雷力克单翼全金属截击机5架;帮助装配苏联E-16型单翼全金属战斗机25架、美国勃兰卡双翼蒙布式教练机30架;大修蒋介石塞柯斯基水陆两用座机1架和其他各型受损飞机约30架。①参见叶肇坦:《中央杭州飞机制造厂的八年经历纪实》,《郑州文史资料》(第7辑),中国人民政协郑州市委员会文史委,1990年,第27页。

不到一年,时局变化迅速,中杭厂又要搬迁。全部设备器材由粤汉铁路转运至香港,原计划运至越南海防市,再经滇越铁路至昆明。最后建厂定址在云南西南边境的瑞丽县弄岛镇西北不远的一块山坡平地——垒允。1939年春末,中杭厂开始在垒允复建,完成了3架霍克-Ⅲ型、30架霍克-75型的仿制,还仿制了多架莱茵型战斗机。直到1940年10月,该厂共制造组装和修理飞机113架。1940年,日军飞机突袭机场,因为没有建立防空设施,工厂损失严重,飞机制造工作被迫停了下来,1941年2月才恢复生产。之后主要负责组装和修理美国航空志愿队的飞机,有近百架P-40型战斗机是在这里组装的。

1941年12月珍珠港事件发生后,美方移交中方自办,工厂改组,员工曾达1700余人。1942年4月,因日军从缅甸侵扰云南,工厂无法正常工作,又复仓皇撤回昆明。日军入侵云南后,为了不让机器被日军所利用,一部分自毁,一部分在仓促撤退过程中失散,一个比较有规模的飞机制造厂,经营多年后毁于一旦。

中杭厂在云南再建后不到三年就遭到了日本侵略者的破坏,但它在国民政府时期的工业史上的地位和国防工业上的作用是卓越的,对我国新兴的航空工业的发展产生了重大影响,为我们今天工业发展也提供了许多宝贵的经验和教训。中杭厂前后共开办长达8年,总共修理、装配、制造各式飞机2300架,主要是仿美式教练机、侦察机、轻型轰炸机和轰炸教练机,对于中国人民的抗日战争和同盟国的反法西斯战争发挥了积极的作用,功不可没。

除了中杭厂之外,在杭州,还有一家发动机制造厂和降落伞制造厂,能够制造一些航空器材,如层板、层竹、麂皮、木螺旋桨、飞机蒙布、酪胶、透布油等。但都不是专业的工厂,产量小而不稳定。当时,杭州还有一个航空仪器修造所。在城区梅东高桥,还设立有国民政府航空署的第四处(技术处)。它的器材科(第12科)科长朱霖利用国产材料,曾经雇工试造仿美欧文(IRving)式降落伞。

20世纪三四十年代,中国兴建的飞机制造企业,除杭州中央飞机制造厂外,日本全面侵华之前,中国国民政府建立的飞机制造厂还有四处,分别是:(一)中国和意大利合作建立的“南昌中央飞机制造厂”。该厂1935年1月开始筹建,1936年10月正式开工,聘请意大利技术人员,抗日战争爆发前,工厂人数达到300人,但其组装的飞机还未成品,即在战争初期被日军所毁,后来工厂几经辗转,迁到了重庆南川。(二)中国和德国在江西萍乡合办的“中国航空器材有限公司”。该厂建立于1936年6月,但工厂尚未建成即因战争的爆发而停止。(三)广东“韶关飞机制造厂”。该厂最早成立于1920年,实际上只是一个飞机修理厂,1936年由国民政府接收,抗战爆发后迁到昆明。(四)“海军部上海高昌庙飞机制造厂”。该厂原厂址在福州马尾,1931年迁到上海,并入上海江南造船所,抗战爆发后迁到成都。

笕桥,位于千年古城杭州的东北部,历史悠久。20世纪30年代,号称“中国空军摇篮”的中央航空学校和中央杭州飞机制造厂同时在这里并存,这里无疑成为中国航空制造业的开拓者,也是第一家中外合资的航空制造产业。无论从航空制造业的发展、社会贡献、历史影响来看,还是就现代企业创设过程、厂区建设、管理制度等方面而言,它都不失为浙江地域乃至现代中国珍贵的历史资源和时尚元素。