“全国首届海外汉学研究博士论坛”综述

□ 李海军 李 钢

经过老一辈学者的辛勤开拓与努力推动,新世纪以来,在中国文化“走出去”的大背景下,海外汉学研究在国内渐渐由冷门变为显学,越来越多的高校青年学者加入到海外汉学研究队伍,海外汉学研究呈现出蓬勃发展的势头。为了给从事海外汉学研究的青年学者提供一个相互交流学习的平台,2018年9月21日至23日,由中国比较文学学会海外汉学研究会举办的“全国海外汉学研究博士论坛”在湖南文理学院举行,来自清华大学、北京外国语大学、浙江大学等高校的学界前辈和新苗共聚一堂,就海外汉学研究切磋论道。此次论坛的最大特色是采用青年学者发言、专家点评方式。此次论坛发言主题主要包括海外汉学研究方法论、典籍翻译个案分析、汉学家、典籍译介史等海外汉学研究领域。

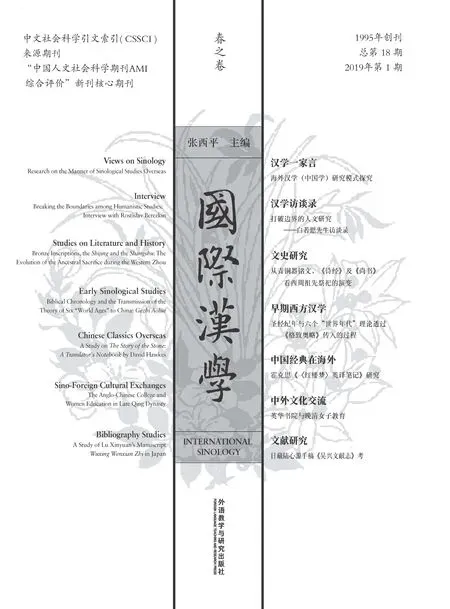

正确的方法论对于海外汉学研究至关重要。来自国内海外汉学研究重镇——北京外国语大学的张西平教授长期以来不遗余力推动国内海外汉学研究的发展,他除了在海外汉学研究的诸多方面均做出过开拓性贡献外,也一直在思考海外汉学研究的方法论问题。他和郭景红副教授在论坛上做了《海外汉学(中国学)研究模式探究》的主旨发言。发言从分析海外汉学研究热的原因入手,总结了以往海外汉学研究的三种模式,即国学研究模式、学术史研究模式、比较文学与跨文化研究模式,指出每种研究模式的主要关注点以及对研究者的要求,最后提出将三种模式有机结合起来,形成跨文化互动模式。他的发言高屋建瓴,为海外汉学研究提供了方法论方面的指导。

典籍翻译个案分析最能见微知著,一直以来是海外汉学研究中最受青睐的领域之一。浙江师范大学胡美馨在《理雅各〈诗经〉名物诠释的话语特征及其启示》的发言中,对比分析了理雅各(James Legge, 1815—1897)的《中国经典·诗经》译释文本与中国历代注疏文本,认为理氏《诗经》跨文化注疏“述而不作”与“述而又作”并举,“中国经学话语”与“西方语码”切换,以其西儒经注策略,成功传递了《诗经》经义之“神”与经注体裁之“形”。但其《诗经》名物诠释具有明显的西方科学话语特征,未能充分传递传统《诗》学所建构的名物经义。因此,在西方现代性话语支配下的当下语境里,中国经典跨文化传播应立足中国传统经学成果,通过“文本辨读”学术型释译,兼蓄文化差异以“参彼己”,使中国经典能通过恰当的话语方式,对当下世界焕发其深远意义。浙江大学冯全功在《杨宪益、戴乃迭〈红楼梦〉改译研究——基于〈中国文学〉期刊版和全译版的对比分析》的报告中,将1964年《中国文学》(英文版)上杨宪益和戴乃迭(Gladys Yang,1919—1999)合译《红楼梦》的九个章回和《红楼梦》全译版中的对应译文进行了对比分析,从前言内容、书名翻译、回目翻译以及具体内容(包括措辞、句子、诗歌等)的翻译探讨其前后的改译过程,发现其改译的动因包括底本的选择,外部环境的影响以及译者自发性的修改,其中自发性修改的数量最多,认为杨氏夫妇的自发性修改是翻译家精神的重要体现,对当下译者不无启示。广东外语外贸大学林嘉新在《学术性与文学性的共场:美国汉学家华兹生(Burton Watson,1925—2017)英译白居易诗研究》的报告里,从译本选目、翻译方法、译诗笺注以及译文的接受与评价四个方面分析了华兹生英译的白居易诗歌,认为其译诗兼顾作为翻译文学的文学性与作为教材使用的学术性,基本再现了诗人及诗文的面貌,丰富了白居易诗在英语世界的译介谱系与维度。上海应用技术大学吴声白在《一个“释译”经典范例——瑞士汉学家胜雅律(Harro von Senger)对〈三十六计〉的译介》的报告中,从介绍瑞士著名汉学家胜雅律教授的汉学研究成就入手,重点分析了胜雅律的《三十六计》德译本,认为胜雅律在该译本中创造了一种全新的翻译方式——“释译”,认为“释译”是迎合读者需求,针对“欠额翻译”补偏救弊的产物,是读者创造性叛逆的必然,并指出“释译”具有“通俗生动” “收放自如” “‘释’有界限”的特点,具有 “不落窠臼”“化解‘抗译’”的优点,可以使世界各种文化向着平等、交流互鉴以及融合创新的方向发展成为可能,使世界文明越来越呈现出多样性。

典籍译介史的梳理是海外汉学研究的基础性工作,详尽细致的译介史梳理可以为后来的研究者提供便利。湖南文理学院李海军在《19世纪英文报刊〈三国演义〉译介研究》的报告中,在王丽娜和郑锦怀两位学者研究的基础上指出,19世纪,英文报刊对《三国演义》译介发挥了主导作用,然后梳理了19世纪发表在《亚洲杂志》《中国丛报》《中日释疑》《中国评论》《北京东方学会杂志》《北华捷报》等英文报刊上的《三国演义》,分析了译介的三个特点:正面评价《三国演义》、主要采用译述方式、存在一定误译,最后指出,虽然译介存在一些问题,但对推动《三国演义》在英语世界的传播与影响做出了贡献。湖南大学刘松在《从异端到显学:〈墨子〉在西方的英译与研究》的报告中,从历时的角度对《墨子》英译与研究历程进行了系统回顾与梳理,指出19世纪是《墨子》英语译介和研究的滥觞期,20世纪下半叶以来,《墨子》逐渐成为西方研究的热点,认为一个多世纪以来,墨学研究经历了从单一到多元、从零散到系统的发展路径,墨学在英语世界的多元系统中正在由边缘不断走向中心,从备受冷落的“异端”变为“显学”,最后指出,尽管墨学在西方的英译和研究取得了令人瞩目的成就,但是还存在以下不足:对墨子科技思想关注不足、中西学界对彼此的墨学研究成果还不够了解、译作的传播接受问题研究不够。宁波大学费周瑛在《〈传习录〉在英语世界的传播与接受》的报告中,将〈传习录〉在英语世界的译介与研究的百年历史分为萌芽发展期、高潮期以及多元发展期,指出萌芽发展期的传播主体以兼通中西方语言及文化的传教士、华人教徒以及留洋学者为主,主要以文本译介为主,高潮期以汉学家及华裔学者为代表,出现了很多新的译本,显现出中西哲学比较研究的趋势,20世纪八九十年代以后阳明研究群体更显年轻化,研究角度更加多元化,认为阳明西传已有一定成效,但亦存在传播载体单一等问题,因而阳明西传仍任重道远。

汉学家一直是国内海外汉学研究的重点关注对象。四川轻化工大学万燚博士在《艾朗诺的宋代文学研究析论》的报告中,从研究对象、研究范式和研究方法方面分析了艾朗诺(Ronald Egan)的宋代文学研究特点,认为在研究对象方面,艾朗诺侧重关注文坛巨擘,故对欧阳修、苏轼、李清照着力最多,讨论最为全面深入,在研究范式方面,艾朗诺对宋代文学的观照以综合性、系统性见长,考察的文学家、批评家数量大,涉及文体类型极为全面,个案分析也注重多维透视,在研究方法方面,艾朗诺尤其强调整体的文化分析,注重历史还原,注意运用性别批评和中外文学、文化比较。湘潭大学郭明浩在《入乎其内 出乎其外:汉学家蔡宗齐的中国文论研究》的主旨报告中,探讨了美国汉学家蔡宗齐中国文论研究的几个重要特点:一是宏观考察与微观阐释并重,试图建立中国文论独特自足的理论体系;二是注重历时性勾勒与共时性阐发相结合,既注意探寻中国文论观的嬗变历程,又强调与文化背景、学术思潮及典范文本结合分析;三是重视还原中国文论的历史文化情境,尤其注重追溯其哲学背景;四是将中国文论纳入中西比较诗学视野进行审视,以内文化、跨文化与超文化三种视角进行中西比较,阐明中国文论与西方文论的异同与因由,并提倡以“中体西用”为中国文论研究模式和原则。

此外,湖南师范大学余承法在《失衡的境外“钱学”研究》的报告中,分析了70年来(1948—2018)的境外“钱学”研究与传播情况,总结出境外钱学研究中存在的“五多五少”的失衡现象:1)传播主体上,外国学者主动引进多,中国学者主动输出少;2)传播客体上,对钱锺书著作的翻译、介绍多,深入、系统研究少;3)传播渠道上,绝大多数采用传统的印刷技术和纸媒,媒介语言以英语多,其他语言少;4)传播受众上,专家读者多,大众读者少;5)传播效果上,作家钱锺书为人知晓较早、较多,学者钱锺书为人了解较晚、较少,指出中华文化要有效“走出去”、真正“走进去”、成功“走下去”,需要学术界的潜心研究、翻译界的严肃译介、传播媒介信息推广部门的高效执行,各方通力合作才是成功的关键。中国矿业大学孟庆波博士在《18世纪记述孔子的英文文献及其特征与影响》的报告中,指出18世纪有19种英文文献记述了孔子,这些记述中,一方面非自主性的译著、重印本及再版的占据了很大比重,有关孔子的篇章大多仅限于粗浅的介绍;另一方面,这些英文文献也逐渐从单一文本的对译,走向单一文本的摘译,继之又走向多文本的编译。体现出英文译者、编者越来越大的自主性。尽管这些文献多为译文、有时不符合出版规范,且研究孔子生平及思想的专门文献偏少,它们却帮助了英文读者了解孔子,让孔子及中国思想进入西方的知识体系,在英文世界产生了深远的影响。

海外汉学研究是一门包容性极强的学科,吸纳着来自不同研究领域的学者。此次论坛表明,外国语学校(院)和外语系的青年学者将逐渐成为海外汉学研究的生力军。张西平教授曾在不同的场合指出,越来越多学习和研究外语的青年老师的加入为海外汉学研究队伍注入了新鲜血液,他们的语言基础可以为研究提供便利,但是,他们在研究方法论和研究视野等方面多有所欠缺。举办这样的青年论坛,可以让海外汉学研究新苗在前辈的指导下迅速健康成长。