沙水游戏在幼儿科学教育中的运用

任丽平,高誉欣

(陕西学前师范学院,陕西西安 710061)

《3-6岁儿童学习与发展指南》指出“幼儿的学习是以直接经验为基础,在游戏和日常生活中进行的。”[1]游戏是幼儿的天性,是幼儿的主要活动形式之一,也是幼儿探索世界的桥梁。因此,幼儿科学教育中教师要重视幼儿已有的生活经验,基于幼儿已有的感性认识来确定活动内容,并利用游戏等幼儿感兴趣的方式开展活动,使幼儿在游戏中触摸科学,迸发科学灵感,达到玩中学、学中乐、乐中知。如堆沙堡、打水仗、玩泥巴、挖河道……是每个人童年时最欢乐的记忆,各个年龄阶段的幼儿都对沙水游戏表现出很高的兴趣,沙水游戏中蕴含着很多科学教育的价值,因此,应积极运用沙水游戏来开展幼儿科学教育。

一、沙水游戏的概念

沙水游戏是指以沙和水为基本材料,借助玩沙玩水的工具及其他材料,在游戏的情境中幼儿受内在兴趣的驱动,对沙、水进行自主探索和操作活动[2]。最新的《幼儿园工作规程》第六章第三十五条明确规定:“幼儿园应有与其规模相适应的户外活动场地,配备必要的游戏和体育活动设施,创造条件开辟沙地、水池、种植园地等。”[3]沙水区是幼儿园必不可少的重要组成部分,沙水区常见的游戏类型包括玩沙游戏、玩水游戏和沙水结合的游戏,在此统称为沙水游戏,这些游戏大多是在户外活动时间来安排,以幼儿的自由活动为主。当然也可以作为教学资源来开展集体教学活动。

沙水是天然材料,具有成本低、结构简单、安全环保等特点。水是无色无味透明的液体,具有流动性。对幼儿而言,海洋、波浪、河流、池塘和积水等本身就是游戏的对象。水会因为高度差而产生流动,水也会托起、淹没和溶解其他物体。总之,幼儿可以利用水的神奇力量来玩有趣游戏,一边做游戏,一边亲身感受水的特性。沙子具有细小、松软的特点,具有一定的流动性,也是不定型材料,可以被抚平、挖掘、塑形、推拉、抛撒,加水后具有较强的可塑性[4]。幼儿园的沙水区通常是由玩沙区和戏水池两部分构成,其中玩沙区的沙子通常分为干沙或湿沙,干沙轻、不易捏合,湿沙重、易捏合。对应的玩法也是有区别的,幼儿通常爱用干沙玩铲沙、倒沙、堆沙和运沙等游戏,而用湿沙玩堆城堡、挖河道、画沙画等游戏。玩沙和玩水的有机结合,可以让幼儿用熟悉的事物玩出不一样的体验,更亲近大自然,深受幼儿喜爱。

二、沙水游戏在幼儿科学教育中的价值

由于沙与水能给幼儿带来特殊的感官体验,他们在玩耍过程中逐步发现与探索沙水世界,并且学习表达和交流自己的感受。美国Teaching Strategies研究机构研发了沙水游戏观察指标,其中罗列了沙水游戏中涉及的幼儿发展领域有身体发展、认知发展、文字能力发展、数字能力发展、语言发展、社会性情绪等[5]。可见,沙水游戏在幼儿教育中的价值是多方面的。本文聚焦于沙水游戏在幼儿科学教育中的价值。

(一)激发幼儿对自然界的好奇心,培养其专注度

幼儿的认知主要处于感觉动作和形象思维发展阶段,更多地通过感官来获取知识和信息。在沙水游戏中,他们通过视觉、触觉、听觉等来感知沙水世界的奥秘,他们会不自觉地将沙水与自然界中其他物质进行比较,由此对进一步探索变幻无穷的自然界产生好奇心。幼儿能够按照自己的兴趣来探究沙水的秘密,如比较不同形状容器中水量的多少,进一步体验物质守恒,即看着流动的、富于变化的水被灌注到形状不同但体积相同的容器,从外观发生了变化,但水量仍旧相同;光脚丫走进软软的细沙中,触摸着不同的沙子,感受和体验着干沙与湿沙之间的区别,感受着沙子从指缝中溢流下去;倾听着沙子滑落到不同材质器皿中的声音,不同量的沙子装入同一容器中晃动时发出声音的不同……幼儿在亲身经历某一种探究活动之后,通过自己的感知觉将外界的信息进行转化、吸收,从而获得自身的体验和认知,充分领略沙水世界的神奇美妙,对大自然充满好奇与憧憬[6]。在此过程中,时间不知不觉地流逝,幼儿面对一个主题对象较长时间“关注”,无形中增加了有意注意的时间长度,有利于培养其专注度。

(二)激发幼儿的探究欲望,培养其探究能力

沙水游戏具有很强的趣味性,可以让幼儿自由探索沙水的奥秘,从而有效激发幼儿对科学的探索欲望。在游戏过程中,教师可以通过设置情境,引导幼儿通过思考、交流、合作来共同解决游戏过程中碰到的各种难题,在这个过程中既锻炼了幼儿的思考能力与创造能力,也培养了他们的探究能力。例如,在用管道运沙和水的过程中,幼儿需要经过多次的尝试、反复探索后,发现干沙与水都是顺着管道从高处往低处运动的,这就是干沙与水的流动性,同时其中也蕴含了丰富的力学知识。又如,引导幼儿思考如何“帮水搬家”,即为幼儿提供两个相互不接触的水杯,其中一杯有水,另一杯里是空的,提供布条、纱布或者纸巾等作为给水搬家的工具。要求幼儿不能挪动水杯,思考如何利用提供的用具让杯中的水搬家到另一个杯中。幼儿面对这样的情境,在心理上必然产生好奇和兴趣,从而有强烈的探究欲望,通过主动探索,发现水会沿着布纤维缓缓地流动,此时就会产生一种成就感,这种积极的情绪体验会进一步激发他们对自然界的探究欲望,会追问为什么,这样促使新一轮科学探究的开始。另外,在沙水游戏中,往往离不开一些辅助工具,如塑料磨具、小铲子、盆子和水桶等,幼儿在游戏中会发现不同的工具结构不同、作用不同,如带轮子的物体更方便移动。这样对工具本身产生好奇,从而会提出一些与工具相关的问题进行探究。在沙水游戏中,很多探究活动往往是循序渐进、螺旋式上升的,幼儿通过一次次亲自动手操作、体验感知,获取各种直接经验,发现沙水的有趣现象与特性,探索精神逐步得到强化。从科学素养的培养来看,这种游戏活动可以培养他们的观察、思考和探索意识,这里动手感知与科学探究是相辅相成的,幼儿的探究欲望越来越强,探究能力也得到培养[7]。

(三)积累科学经验和感性认识,促进科学认知发展

认知发展是指“个体自出生后在适应环境的活动中,对事物的认知及面对问题情境时的思维方式与能力表现,随年龄增长而改变的历程”[8]231。皮亚杰把认知发展分为四个阶段,即感知运动阶段(0-2岁),前运算阶段(2-7岁),具体运算阶段(7-11岁),形式运算阶段 (11岁及以后)。学前儿童主要处于前运算阶段,在此阶段,幼儿将其感知动作内化为表象,建立了符号功能,可凭借心理符号(主要是表象)进行思维,从而使思维有了质的飞跃[8]231。

在沙水游戏中,教师通过创设游戏情境,引导幼儿进行自由探索和操作,从而积累科学经验和感性认识,获得相关的数学和科学认知,为将来进一步学习数学及科学知识奠定必要的基础。如正在沙池里玩耍的一个幼儿突然大叫道:“快看!我用沙子做了一个字母A!”于是,其他幼儿一拥而上来看他的A,有很多幼儿表示他们也会,于是其他幼儿做出别的字母,还有的用沙子做成了不同的数字及几何图形,甚至还有幼儿用沙子写出一些简单的字,并且兴奋地互相交流着自己的“作品”……这些表现说明幼儿已经注意到事物的形状特征,已经可以识别并尝试说出字母、数字及几何图形、文字等信息,并且能将这些知识与沙水游戏的操作结合起来。这样,幼儿在玩沙过程中自然而然地学会了很多符号和知识,也进一步激发了幼儿对数字、字母等符号及生活中的文字和标识的探究欲望。

沙水游戏中幼儿往往是自由放松的,他们运用各种各样的工具和材料来练习自身的各种动作技能,从而不断促使其运动机能、感知能力、平衡协调能力、大肌肉和小肌肉等方面的发展[9]。如在铲沙的过程中,幼儿需要完成一系列的精细动作(手指活动),如挖、舀、倒等才能顺利完成任务。在幼儿搬动一小桶水并尽量保证不让水洒出来,用小桶将沙子从一个地方拎到另一个地方,把水倒在运转中的小水车里,用刷子和簸箕清扫溢出在地面上的沙子……这些需要幼儿具备一定的平衡协调能力及移动技能。在完成这一系列任务的过程中,不仅仅促进了身体动作的发展,而且积累了大量的科学感性经验,如力的作用是相互的、重力与质量的关系、平衡的条件等等,这些感性经验是幼儿将来进一步学习科学概念及相关知识时的必要基础。

(四)通过沙水建构游戏,帮助幼儿建立正确的科学前概念

所谓科学前概念是指个体在正式学习科学概念之前,通过长期的经验积累和辨别式学习而形成的有关周围世界的心理图式及自然现象的概念。如一些幼儿认为沙子是活的,因为它会流动;认为汽车会动、能跑,也是活的。这些概念来自于他们对自然现象的感知体验、日常语言、大众传媒及家庭情境中的对话中。正确的前概念对科学概念及知识结构的建立起着积极的推动作用,而错误的前概念有时会对新概念的掌握产生障碍。由于幼儿的思维主要处于感觉动作和形象思维初期,对很多抽象的科学概念是无法真正理解的。因此,可以利用沙水建构游戏,来引导幼儿在感性认识的基础上形成一定的形象思维,建立正确的科学前概念,有利于形成对事物本质的正确认识。

沙水建构游戏是指幼儿利用沙水及各种建筑和结构材料(积木、积塑、金属结构材料等)进行各种建构活动,以此反映现实生活的游戏[10]。不同性别的幼儿对于建构游戏喜好不同。女孩更喜欢玩情景游戏,她们利用沙水及各种辅助材料来建构不同的情景,如开设饮食服务区、美食小店、娃娃家等,小美指着沙堆上的作品,兴奋地给老师介绍着:“这是我们的餐厅,您看看想吃什么?”“她是厨师,我是服务员,我们还可以送外卖”“这是我做的两层蛋糕,上面放点水果味道会更好”……而男孩更喜欢使用管子、木板、砖头等辅助材料来建构城堡、挖隧道、运输物品等。小明指着沙池里的作品说自己造了一栋别墅,自己和爸爸妈妈都要住到里面去;一群小男孩利用塑料水管将水龙头的水引入到提前挖好的河道,他们用河流表达着对美好自然界的向往;有的幼儿会用沙子堆成的城堡讲述自己的童话世界……也许幼儿的很多作品在成人眼中看来既不形象也不美观,但是在幼儿口中却是生动形象的,他们用语言表达作品构思及涵义、游戏的过程,通过生活经验将游戏材料与现实联系起来,基于知觉在头脑内形成一种表象。这样既锻炼了幼儿语言表达力,同时也使其想象能力得到发展[11],更重要的是在幼儿完成一系列的构建游戏过程中,借助各种模型塑造不同形状,这样就自然认识了正方形、三角形、圆形等几何图形,并且感受到了高低、长短、上下、前后等科学前概念。

三、沙水游戏在幼儿科学教育中的运用

幼儿科学教育应围绕幼儿日常生活中感兴趣的现象,积极利用游戏来创设情境,引导幼儿在游戏的过程中直接感知科学现象、亲身体验科学过程、进而探索科学问题,以初步培养其科学素养。沙水游戏不仅仅适合在户外活动领域开展,而且可以用在集体教学活动之中。幼儿园可以根据天气、季节、幼儿年龄特点等的不同来选择不同的沙水游戏活动。如夏天可以适当增加玩水、玩湿沙游戏的机会,因为天气炎热,可以在一定程度上帮助幼儿消暑降温;而春、秋、冬季就要尽量避免幼儿玩水、玩湿沙游戏了。小班幼儿对玩水表现出过多的热情,需要老师把握好度,以防因玩水过度而导致受凉生病。中大班幼儿由于思维水平的发展,已经不满足于简单的玩水和玩沙,往往会将沙水结合起来玩一些建构性游戏。

(一)玩水游戏在幼儿科学教育中的运用

案例一:小狗“哭”了

背景知识:我们周围充满了空气,空气从各个方向对处于其中的物体产生压强,称之为大气压强简称为大气压。大气压是很大的,但我们平时感觉不到它的存在,因为我们身体内部也有空气,这样身体各个方向收到同样的大气压,因此压力就相互抵消了。

设计意图:大气压时时处处存在于幼儿周围,比如在生活中幼儿会利用吸管喝水喝奶、他们会学着大人将塑料挂钩的吸盘贴在光滑的墙上挂东西、会注意到护士打针时用注射器吸取药水等。幼儿经常会问为什么?因此,本案例围绕幼儿所感兴趣的话题,通过玩水游戏让幼儿在玩的过程中初步感知大气压的存在。

活动对象及领域:中班幼儿、科学领域

活动目标:初步感知大气压的存在,了解生活中大气压知识;能收集简单的相关信息,并能较为清晰地表述自己的想法;通过玩水游戏,体验愉快的情感。

物质准备:塑料瓶(500ml)、彩纸、水盆、水等材料;锥子、剪刀等工具。

游戏道具制作:把彩纸剪成小狗脸的图形(也可以是其它动物的生动表情),粘贴在塑料瓶上,用油性笔装饰一下。用锥子在塑料瓶上小狗眼睛处(或其他小动物的眼睛或鼻子处)钻出小孔。

游戏方法:将已经开孔的塑料瓶全部淹没在装满水的另一容器里,等灌满水后盖上瓶盖再取出塑料瓶。然后去掉塑料瓶盖,就会看到水从瓶的孔中喷出。盖上瓶盖,喷水就会停止。

科学原理:打开塑料瓶的盖子时,瓶中的水会同时受到里面和外面的大气压力,它们相互抵消了,水在重力的作用下,会顺着瓶上小孔流出来。盖上瓶盖时,瓶中的水还会稍微流出一点,但这时因瓶中空气体积变大了,压力反而小了,这样,外部的大气压强就将水“堵”在了瓶子里,使水无法流出来了。

具体的教学过程此处不在展开,这个游戏可以是集中教学过程中开展,也可以在教师的指导和家长的帮助下,提前做好游戏道具,然后利用户外活动时间在戏水区指导幼儿开展游戏。

(二)玩沙游戏在幼儿科学教育中的运用

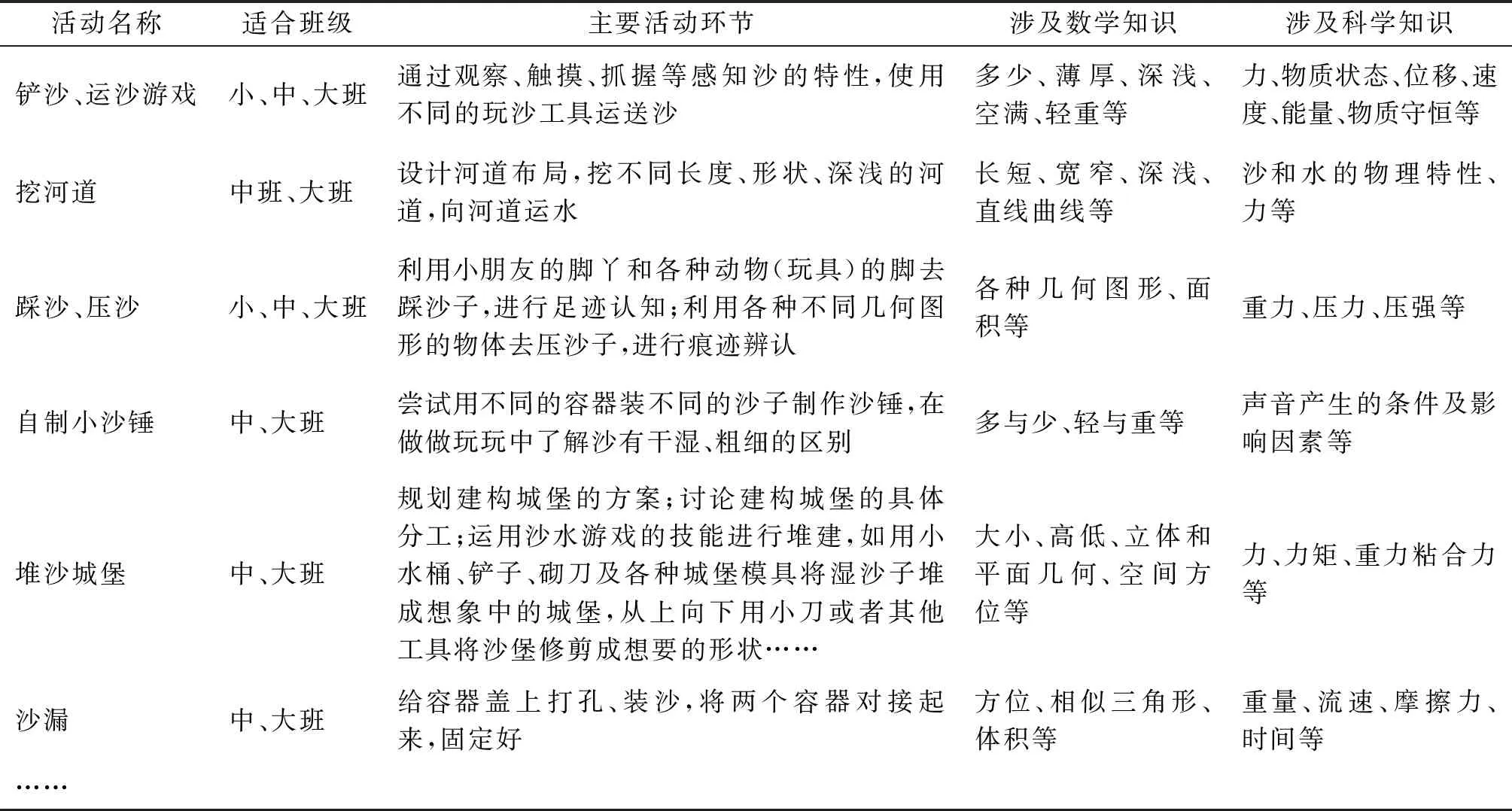

教师在幼儿园可以围绕一系列的主题课程,通过玩沙游戏引导幼儿进行自由探索和操作,从而获得相关的数学认知和科学感性知识(经验),为将来进一步学习数学及科学知识奠定必要的基础,常见的玩沙游戏有很多,如表1所示。

表1 幼儿园常见的玩沙游戏 [12]

(三)沙水游戏在幼儿科学教育中运用

案例二:水去哪儿了?①

背景知识:水在地球的状态包括固、液、气三种状态,多数的水存在于大气层、地面、地底、湖泊、河流及海洋中。水循环是指地球上各种形态的水,在太阳辐射、地心引力等作用下,通过蒸发、水汽输送、凝结降水、下渗以及径流等环节,不断地发生相态转换和周而复始运动的过程[1]41。如地表水分被太阳蒸发成为空气中的水蒸气,水由河川流至海洋等。如图1所示,地球上各种水体通过蒸发(包括植物蒸腾)、水汽输送、凝结降水、下渗、地表径流和地下水径流等一系列过程和环节,把大气圈、水圈、岩石圈和生物圈有机地联系起来,构成一个庞大的“水循环系统”。

图1 水循环系统

设计意图:地球水循环系统是一个庞大的系统,真正理解此概念需要涉及一些专业术语,且超越了幼儿的认知水平,但是在生活中幼儿经常会提出“水去哪儿了?”“我们喝的水从哪里来的?”等等类似的问题。因此,本案例围绕幼儿所感兴趣的话题,通过沙水构建游戏,让幼儿在玩的过程中初步了解水循环现象。

活动对象及领域:大班幼儿、科学领域

活动目标:

知识技能维度:

1.初步感知水循环现象

2.了解生活中的水循环知识

能力维度:

1.愿意积极探索水系统,初步培养建构能力

2.能收集简单的相关信息,并能较为清晰地表述自己的想法

情感态度维度:

1.通过玩沙水游戏,体验愉快的情感

2.对水循环现象产生兴趣,初步形成节约用水的意识

3.初步养成同伴互助合作的良好品质和科学探索精神

活动重难点:

重点:初步感知水循环现象,并了解生活中的水循环知识。

难点:水循环模型的建构和理解。

物质准备:

1.多媒体课件,其中包括厨房水槽下的水管图片、雨雪及雪山等图片、海陆分布图等。

2.操作材料:沙池、沙子、水、大铲子、水桶等。

3.记录表、笔。

经验准备:幼儿对生活中的水循环现象有初步的感知。

活动过程(分两次活动进行)

第一次活动:集体教学活动

1.导入部分

(1)老师基于幼儿生活经验引出话题:早晨起床后,刷牙、洗脸的水经过水槽顺着水管流下去,它们去哪儿了呢?

(2)递进式提出问题及引发幼儿猜想:

问题一:管道里的脏水都到哪里去了?

幼儿的各种猜想:难道去了浴室地板下面?流到房子底下?流到地里了?或者又流回厨房的水管里了,这样的话难道要喝又脏又黏的刷牙水了?……

问题二:无论在厨房还是浴室,水龙头打开流出的水都是干净的,干净的水从哪里来的呢?

幼儿回答:从水龙头里来的。

老师首先出示关于厨房水槽下的水管图片,然后引导幼儿进行观察并指出上水管和下水管,最后进一步提问。

问题三:那些上水管子里的水又是从哪里来的?

2.基本部分

(1)访谈幼儿:水龙头的水从哪里来的?

回答:从海里来的,因为海里的水那么多。从湖里来的,因为湖里的水特别多。从雨水来的,因为在下雨天收集过水……

针对幼儿的各种猜想,老师总结这些都是水的来源。

(2)组织幼儿讨论:水龙头里的水从哪里来的?引出水系统。

利用PPT展示下雨、下雪、雪山的图片,还有一些湖泊、河流、海洋的图片。

幼儿观察后猜想:水的来源是雨和雪,还有湖泊、河流、海洋,因为里边都是水。

老师总结:小朋友们说的都对,水来源于湖泊、河流、海洋,同时雨水和融化的雪也是水,还有的水在地底下流动呢!(这样进一步激发幼儿的好奇心)

幼儿们回答:真的?地下水!

老师引导:有些河流和小溪会流入地底下,然后再蒸发上来,这种水大多是雨水!

幼儿:地球上的水可真多呀!

老师:说的很对!

老师进一步利用PPT展示海陆分布图片,引导幼儿观察,介绍地球上的各种水域(蓝色区域,有河流、湖泊、海洋等)。

幼儿:哇,这么多水啊!终于知道为什么打开水龙头会有很多水了!

老师进一步引导:虽然地球上有很多水,但并不是所有的水都能喝!

幼儿:那有多少水能喝?

老师利用动图指出水域中的淡水区域,并告知幼儿人类生活中能使用和饮用淡水。

幼儿:地球上的淡水只有这么点,那剩下的水呢?比如海水。

老师:海洋中确实有很多水,但不能用来洗澡也不能用来饮用和刷牙。

有幼儿联系生活马上想到:对,有一次在海里游泳时,嘴里不小心灌进去海水,咸死了。

老师:对,这就是不能饮用海水的原因。家里水龙头出来的水,味道很好喝。

幼儿:如果淡水只有这么一点,我们最好别浪费。那么这些淡水又是从哪里来的?

老师:从雪山山顶流下来,流入湖泊、河流和溪流,它们连接在一起,成为水系统的一部分。

幼儿:哦,这样啊!水系统……

3.结束部分

教师总结水系统,归纳水循环的主要环节:围绕一滴水通过水系统来到小朋友家里的故事讲述,湖泊(通过蒸发)→云端→雨(雪)→融入河流→水库→管道→工厂(净化、去污)→家里的水龙头。

4.延伸部分

既然地球上的淡水只占很少一部分,那么,谈谈生活中节约用水的办法有哪些?

幼儿a:每次用完水,关紧水龙头,保护自来水,不能白白流。

幼儿b:浴缸洗澡前,水别放太满,等到水溢之前,快把龙头关。

幼儿c:冲马桶时不要一遍一遍地反复多次冲水。

老师总结:淡水是从雨雪、河流、湖泊来的,再经过水管来到家里。回家和爸爸妈妈分享学到的知识,知道地球上只有很小一部分淡水能饮用,所以要节约用水。

第二次活动:区角活动

在第一次活动之后,可以利用户外活动时间,结合沙水游戏开展实践探究,引导幼儿利用沙水游戏动手制造和探索水系统。

老师:为了研究水系统是怎么形成的,今天我们利用沙子和水来制造一个水系统吧!

幼儿由于对于沙水游戏的热爱而发出欢呼声——哇,可以玩沙子喽!

老师:首先你们可以在这个沙池里用沙子堆成小山,然后在山上挖一条河道,弄好之后就从山顶浇水,这样水就像是从天而降的雨水一样。重点要观察水是怎么流动的哦……

于是,在老师的引导下,幼儿们首先团结合作,用沙子堆,一座小山;然后有的幼儿在山上挖了一些宽窄不同的河道,有的在山底下挖了一些深深浅浅的坑;最后老师拿了一桶水从山顶浇水,就像在下雨一样,这样水从山顶顺着河道往下流,水系统就建好了,其中有湖泊、河流和小溪等。老师指出池塘是水系统的一部分,里边有植物也有动物,如乌龟。

孩子们玩得意犹未尽,于是老师招呼孩子们把沙子弄平,再试着建个更大的水系统。这次先开掘一个大大的河道,再把它引到大湖里,让所有的水都汇集起来,这样水顺着河道冲流下来,转了个弯,就把湖灌满了,就像真的水系统一样,可以看到所有水都是连在一起的。

在第一次活动中,教师通过开放式、多层次的提问导入活动,教师并没有急于说出水循环这个科学概念,而是引导幼儿通过联系生活实际,结合水流向和水来源的感性经验,了解了水循环系统中的各个要素,水体的分布和运送的过程,发展了幼儿的形象思维。第二次活动中,教师提供了丰富的沙水游戏材料,幼儿通过堆小山、挖不同类型的河道、连接河道、建立大河道等实际操作和亲身体验,在分工合作中形成了水循环系统模型。这样,幼儿对水循环系统既有初步的理性认识,同时在沙水游戏中也获得了较多的感性认识,因此可以初步形成水系统的科学前概念。当然,“水循环”这一科学概念的系统学习是在高中地理课程中进行的,对于幼儿即使是5-6岁大班的幼儿,这种概念性的知识理解起来还是很有难度的。因此,在教学中不能把水循环的全部相关概念都予以呈现。但是我们知道任何一个科学概念及理论的学习都需要一个循序渐进的过程,而幼儿科学教育正是这个过程中最基础的一个阶段,这一阶段所积累的科学感性知识、所形成的科学探索兴趣、所获取的科学方法、所形成的科学思维奠定了未来科学学习的重要基础,对一生的科学学习都大有裨益。

[注 释]

① 根据“科学小子希德”第46集“水去哪儿了”改编。