沥青道路全要素改造设计

——以工字形道路改造工程为例

汪 辉

(上海市建工设计研究总院有限公司,上海市200438)

0 引言

随着中国经济的快速发展,交通量和重车也逐渐增多导致城市道路出现不同程度路面病害,路面病害整治是提高路面的使用性能和延长路面使用寿命的主要措施,结合道路改造同时也是提升城市景观,展现城市形象的重中之重。以往的道路改造倾向于机动车道的通行便利,往往忽略了行人和非机动车的需求,近几年随着“以人为本”理念的推行,道路设计也更多采用“关注人的生活方式、街道空间管控、整体空间环境、街区融合发展”的设计理念。本文以虹口区迎进口博览会工字形区域全要素市政市容景观功能提升工程为例,尝试一种全新的街道更新模式,即“全要素”的更新模式,在保证交通功能前提下,对道路路面病害处理分析,同时从景观设计角度,结合全要素的设计理念,对整体街道环境空间进行把控,打造协调、融合、整体的街道环境[1-3]。

1 项目背景

上海作为承办进口博览会的城市,是向世界展现中国形象的窗口,全面增强城市文化国际影响力,加快建设国际文化大都市是上海未来发展的重要目标。

为了在进博会期间,向世界展示更好的上海,更好的虹口,而道路形象作为城市形象展示的窗口,道路使用功能和街道景观功能的提升就成为迫在眉睫的工作,也对城市的市政市容提出来更高层次的要求,结合上海市多杆合一政策实施的契机,助力于扮靓城市风貌、美化城市环境。工字形区域作为进博会重点保障工程,项目工程范围包括四平路、大连路、北苏州路、黄浦路、吴淞路、等16条道路,区域内道路长度7.22 km。

本次北外滩工字型道路提升工程,不仅着眼于城市路面整治,还包括了街道的景观工程、城市家具、多杆合一、街道附属设施及店招店牌等得提升工程。

2 设计理念

作为虹口区迎接进口博览会的重点保障工程,本次设计尝试一种全新的街道更新模式,即“全要素”的更新模式。那么,何为“全要素”,全要素的字面意思就是全方位。放到街道空间中来看,就是指整体街道空间范围内所有的内容,除了以往传统设计的市政道路及设施外,还包括了城市景观环境、沿街建筑、历史风貌、公共活动需求等街道空间内的其他要素。

3 现状介绍和分析

本次工字形区域作为重点保障范围,项目工程范围包括北苏州路、黄浦路、吴淞路、等16条道路,其中4条为城市主干道,其余为城市支路和街坊道路。

现状车行道路面存在不同程度的纵横向裂缝、网裂、沉陷、拥包、井框差等各类病害,见图1。

图1 现状道路病害

城市家具样式较为杂乱陈旧,无任何美学功能可研,另外功能缺失,无法满足当前市民的需求,街道的绿化景观层次单一,观赏性欠佳与城市市容市貌不协调,见图2。

图2 现状绿化、铺装图

建筑外立面破旧、杂乱,店招店牌各自为政,凌乱不堪,影响城市形象,见图3。

图3 现状建筑立面、店招店牌

4 设计总体方案

本次道路的整体改造从道路功能定位出发,结合道路的交通需求和不同街区空间景观架构,统筹考虑以人为本理念,打造人车和谐、交通有序、景观融合、周边协调的道路空间。

由于该工程道路为对老路改造,受现状条件限制,道路中心线基本与老路保持一致,道路纵断面基本拟合现状道路纵坡,道路宽度以保留现状断面为基准,局部路段在保证道路现状宽度不变的前提下,对道路断面做适当优化,同时完善人行道无障碍设施。

道路路面改造根据道路等级及街区定位不同采用不同的路面处理方式,在保证快速施工的同时,通过人行道铺装搭配展现沿街建筑的历史风貌,通过整体空间景观环境设计提升景观效果。

5 道路路面整治

5.1 路面病害原因分析

(1)道路水损害

夏季上海地区气温高,雨天较多,水损害是引起沥青路面病害的常见原因,水损害会造成沥青路面坑洞、拥包、沉陷等病害。雨水通过孔隙和裂缝渗入沥青面层内部,加速沥青路面使用性能的下降。由于水的影响沥青混合料中材料与道路基层表面集料部分被挤出,路面出现开裂,而集料的流失,会渐渐导致沥青道路面层沉陷,受路面车辆荷载影响,沥青路面从两侧向内隆起,平整度指标降低,路面也会出现积水更加速了路面病害的发展,最终导致坑槽。沥青路面的水损害与集料的洁净程度、集料与沥青的黏附性能、目标配合比的设计空隙率、现场施工的压实度都密切相关。

(2)交通量增长、重车增多

众多病害的出现不仅与材料的品质有关,与沥青路面水损害有关,还与作用的车辆荷载大小和频率有关。车辆荷载的反复作用对病害的形成起到了至关重要的作用,车辆荷载越大,路面病害出现的时间越早、频率越高。

5.2 路面破损调查和技术评定

沥青路面评价包括路面损坏状况、路面结构强度、路面抗滑能力综合评价,相应的评价指标为路面行驶质量指数RQI、路面PCI指数、路面回弹弯沉值、抗滑系数等。

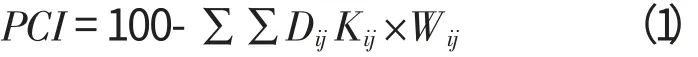

根据《城镇道路养护技术规范》CJJ 36—2006路面损坏状况采用路面状况指数(PCI)进行评价。计算公式如下:

式中:Dij Kij为第i大类损坏、j小类损坏的单项扣分值;Wij为第i大类损坏、j小类损坏的权重。

根据计算所得,将路面损坏状况分为A、B、C和D四个等级,评价标准见表1。

表1 PCI 评定表

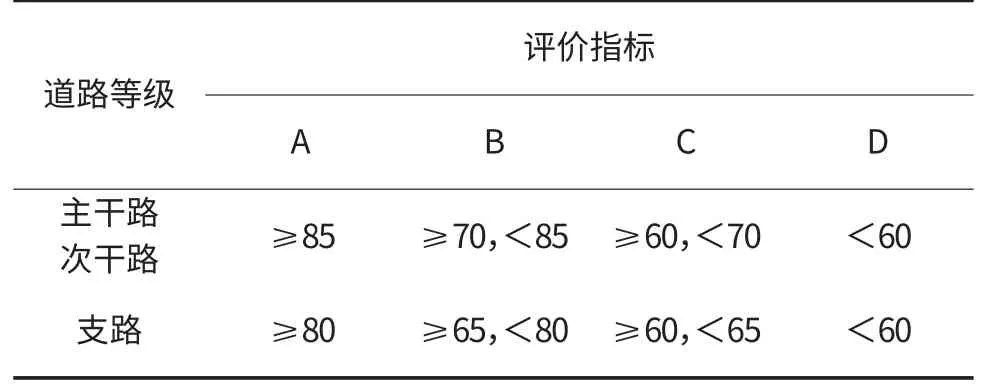

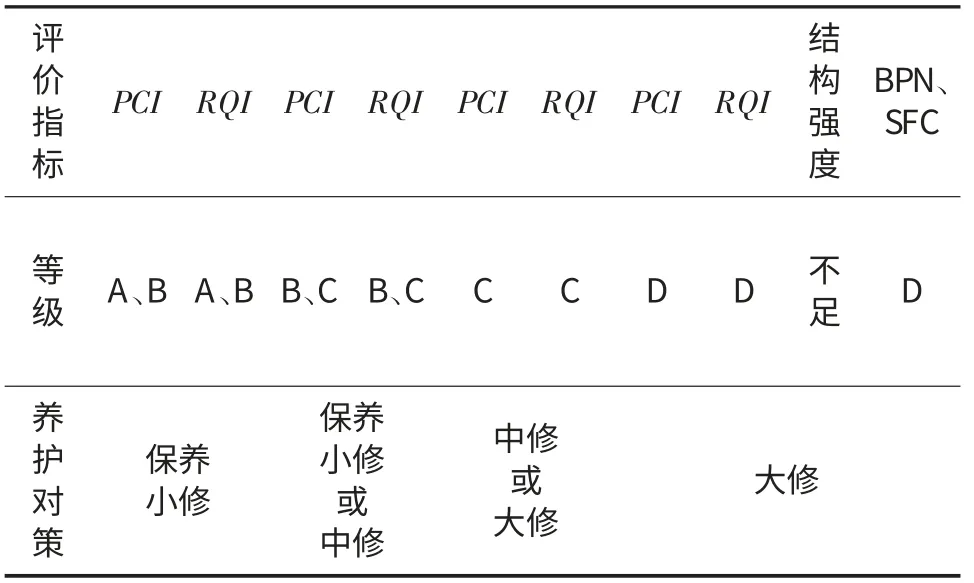

根据《城市道路养护技术规程》,沥青路面养护对策见表2。

根据《城镇道路养护技术规范》CJJ 36—2006对路面结构强度进行评价,评价标准见表3。

根据检测报告和现场踏勘,沥青路面破损基本为各种纵向裂缝、横向裂缝、网状裂缝,同时存在少量沉陷、井框差、车辙及坑槽病害,路面整治需对老路病害统一处理,本次道路路面强度基本满足要求,路面PCI等级评价等级基本为B级和C级,道路路面养护对策定位为中修,根据养护措施标准及道路现状情况,对坑槽、拥包、车辙病害集中区域采用基层翻修的处治措施,对其余路面采用面层翻修的处治措施。

表2 沥青路面养护对策表

表3 沥青路面强度评价标准0.01 mm

5.3 路面病害处理

道路需在现状路面结构层上进行整体铣刨加罩,在铣刨加罩前必须先对老路路面的病害进行统一处理。在处理之前,应先铣刨原沥青路面3~4 cm,根据铣刨后的沥青表层情况进行下一步处理。

(1)纵、横向裂缝处理方案

对于缝宽不大于5mm的裂缝,将有裂缝的路段清扫干净,灌入普通热沥青进行封水处理。对于缝宽大于5mm的裂缝,割缝机开V型槽,槽宽约2.0 cm,深2.5 cm,清理裂缝中的杂物及尘土,先灌涂乳化沥青,然后用沥青石屑冷拌料补至比原路面标高高出1.5 cm左右,用压路机压实。对于裂缝较宽的,有明显沉陷,伴有小范围网裂的裂缝,先铣刨至基层,若基层没有破损,只处理基层裂缝,若基层塌陷面积大,将破碎部分剔除后先灌缝,然后用沥青石屑冷拌料补齐。

(2)龟裂、坑槽的处理方案

道路沿线出现龟裂、坑槽病害时,先开槽至坑槽底部稳定部分,清除槽底、槽壁的松动部分及粉尘、杂物,用ATP沥青碎石作为基层修补材料以便快速施工。

(3)拥包的处理方案

针对拥包路段,将拥包处路面用机械刨削或人工挖除,若因基层局部含水量过大,使面层与基层结合不良而推移变形造成的拥包,应把拥包连同基层挖除,用ATP沥青碎石作为基层修补材料。原路面处理后,表面喷洒一层乳化沥青,对现状路面进行封水及修补裂缝的目的,然后铺设一层土工格栅,以减缓反射裂缝的产生及扩散。

(4)井框差处理

因车辆长期反复碾压冲击影响,和现状检查井框本身路面刚度较大,检查井周边的沥青混凝土容易出现明显裂缝,井盖出现下陷等现象,为消除井框差,可对井盖周围进行切割,将需要更换的井盖拆除后,统一更换为防沉降井盖,见图4。

图4 防沉降井盖设计图(单位:mm)

(5)新老路面搭接处理

新建路面与老路路面相接处,在新旧路面边缘凿成"台阶状",同时骑缝铺设玻纤格栅。以吴淞路路面搭接处理为例,见图5。

图5 路面搭接设计图

6 景观提升

道路景观设计更多采用“关注人的生活方式、街道空间管控、整体空间环境、街区融合发展”的设计理念,提出打造一条富有名片性、人情味、独特性和多元化特征的城市街道的愿景。 本次改造发挥区位优势,利用现状资源,挖掘文化内涵,着力完善城市功能,改善环境质量,塑造风貌特色,将“工字形”区域打造成为北外滩的片区形象名片。

由于北外滩区域独特的历史文化价值,“工字形”作为北外滩区域的核心,其改造更新必须以延续城市风貌与提升街道空间为前提。通过对现状情况的调研和街区风貌价值的判断,“工字形”更新改造应以城市记忆、空间格局、街道尺度、街区风貌的保护传承作为前提条件。 整个工程景观提升从点线面系统入手,人行道更为整洁美观,街道绿化经过提升,更好地展现片区高端大气的城市气质。

(1)从工程性设计向整体空间环境设计的转变。建筑外立面整治,恢复沿街的历史建筑风貌,延续历史建筑中的烟火气息,道路沿线店招店牌作为建筑风格延续,为建筑量身定制特有的店招店牌。

(2)从主要重视机动车通行向全面关注人的交流和生活方式的转变,将城市家具及非机动车停车等规整至灵活可变的绿化设施带中。

(3)道路沿线绿化整体提升。道路沿线利用节点绿化范围增设功能性口袋公园,形成交互共享空间,同时设计在局部重点路段,增设绿化性雕塑,形成城市亮点。

(4)街道空间统筹考虑空间营造。变现场不利因素为有利因素,把里弄风情延续到街道中,使得现场遗留的变电房融入里弄建筑群落,部分节点把周边建筑的里弄风情延续到街道上来。

(5)实施多杆合一。现状道路杆线包括标志标牌、路灯、监控设施等,沿线杆件林立、种类繁多,本次响应上海市多杆合一的政策,将各种杆件尽量整合,提升道路空间的景观效果。

本次景观提升,在原有的道路板块基础上,突破原有的道路红线尺度,从“红线以内”到“内外一体”,将道路人行道整治与周边环境融合,结合道路多杆合一整治,还原虹口里弄风情,从强调交通效能向促进街道与街区融合发展的转变,重视街道公共场所功能的发挥,促进街区活力的功能,提升环境品质等综合认知功能,见图6、图7。

图6 改造后建筑立面

图7 改造后景观现状

7 结 语

城市道路路面的改造工程是一项系统性的工作,也是城市基础建设的关键,在设计的过程中,针对重要道路应尽进行“全要素”的更新模式,城市道路改造中的全要素设计,既能保证道路畅通,提高路面的使用性能和使用寿命,同时也是全面提升城市景观,展现城市形象的重要措施。