超声引导臂丛神经阻滞麻醉对上肢骨折固定术患者血流动力学水平影响

宋 强,张 伟,王 燕,高成杰

臂丛神经阻滞麻醉是肩部、上臂、前臂或手部等手术常用麻醉方法,该术式是通过在臂丛神经周围组织注入局麻药,进而使受臂丛神经支配的区域出现神经传导阻滞,发挥麻醉作用[1]。有效的臂丛神经阻滞依靠相关神经的准确定位及麻醉药物的剂量和浓度。现临床多采用神经刺激器及解剖学辅助定位,但仍存在较高的阻滞失败率,且会诱发气胸、神经损伤及局部麻醉药误入血管等严重并发症[2]。

研究发现[3],超声引导麻醉能够让医师更加明确穿刺针尖的走行和药物扩散路径,既可以保证麻醉效果,又能够避免不必要的损伤。此外,由于臂丛神经阻滞存在阻滞不全的现象,多通过辅助麻醉药物提高麻醉效果。由于传统阿片类具有一定呼吸抑制不良反应,临床应用受到一定限制,而地佐辛属于新型阿片受体激动拮抗剂,呼吸抑制等不良反应少,具有良好的镇痛作用,但具体应用研究资料较少[4]。故而,该研究深入探讨了地佐辛在超声引导下臂丛神经阻滞麻醉中的应用效果,旨在为临床应用提供数据参考,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料选取笔者所在医院2016年9月—2018年3月收治的需实施上肢骨折后内固定手术的患者88例,采用随机数字表法分为观察组和对照组各44例。观察组:男25例,女19例;年龄22~64 岁,平均(39.4±10.5)岁;骨折部位:肱骨骨折 25例,桡骨骨折11例,尺骨骨折8例。对照组:男24例,女 20 例;年龄 19~65 岁,平均(38.0±11.8)岁;骨折部位:肱骨骨折22例,桡骨骨折13例,尺骨骨折9例。两组患者的年龄、性别、骨折部位比较,差异不具有统计学意义(P>0.05)。

纳入标准[5]:(1)患者均具有明确的外伤病史;(2)患者年龄 19~65 岁;(3)单侧上肢骨折,在我院接受切开复位内固定手术治疗;(4)骨折至手术时间间隔<14 d;(5)该研究获得医学伦理委员会的批准,患者均知情同意。

排除标准:(1)骨结核;(2)骨肿瘤;(3)免疫功能性疾病;(4)肝肾功能性疾病;(5)长期使用糖皮质激素;(6)成瘾性药物使用患者。

1.2麻醉方法观察组采用罗哌卡因复合地佐辛实施超声引导下臂丛神经阻滞麻醉、对照组单用罗哌卡因实施超声引导下臂丛神经阻滞麻醉。所有患者取仰卧位,标注肌间位置,超声探头涂耦合剂,频率10 Hz,消毒后根据患者实际情况控制扫面深度,穿刺针至臂丛神经部位后注射麻醉药,观察组采用罗哌卡因混悬液(0.4%)复合10 mg地佐辛,总剂量25 ml,浓度为0.361%静脉注射;对照组25 ml罗哌卡因混悬液(0.361%)静脉注射,直至臂丛神经完全被麻醉药覆盖住后停止注射。

1.3观察指标及检测方法观察并记录两组患者的桡神经、正中神经、尺神经的阻滞起效时间、阻滞完善时间,记录两组感觉阻滞持续时间、术前级术中的收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、心率(HR)及血氧饱和度(SpO2)、不良反应发生率。

1.4统计学方法计量数据以()表示,组间比较采用t检验;计数资料采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。统计软件采用SPSS 16.0版本。

2 结果

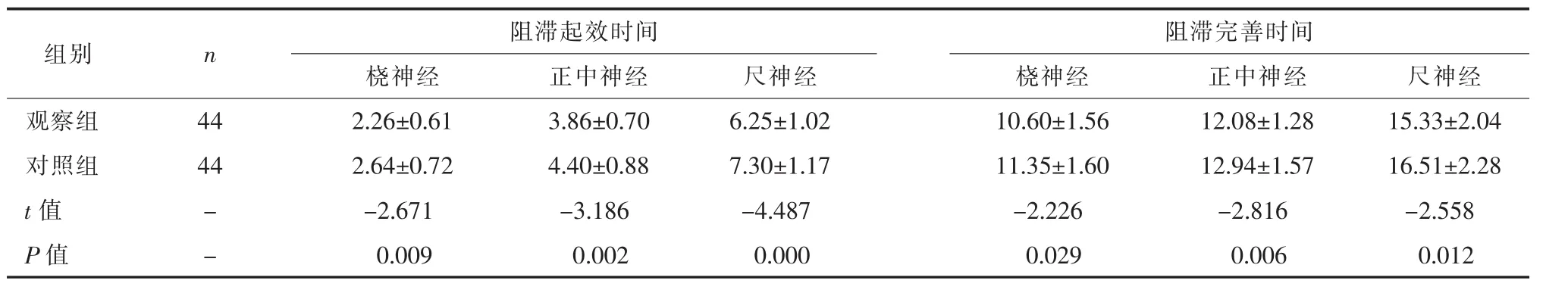

2.1两组患者的桡神经、正中神经、尺神经的阻滞起效时间、阻滞完善时间比较观察组患者的桡神经、正中神经、尺神经的阻滞起效时间、阻滞完善时间均显著低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表1 两组患者的桡神经、正中神经、尺神经的阻滞起效时间、阻滞完善时间比较(,min)

表1 两组患者的桡神经、正中神经、尺神经的阻滞起效时间、阻滞完善时间比较(,min)

阻滞完善时间桡神经 正中神经 桡神经 正中神经 尺神经观察组 44 2.26±0.61 3.86±0.70 10.60±1.56 12.08±1.28 15.33±2.04对照组 44 2.64±0.72 4.40±0.88 11.35±1.60 12.94±1.57 16.51±2.28 t值 - -2.671 -3.186 -2.226 -2.816 -2.558 P值 - 0.009 0.002 0.029 0.006 0.012组别 n 阻滞起效时间尺神经6.25±1.02 7.30±1.17-4.487 0.000

2.2两组患者的感觉阻滞持续时间比较观察组患者的感觉阻滞持续时间[(6.85±1.05)h]显著长于对照组[(4.82±0.79) h],差异具有统计学意义(P<0.05)。

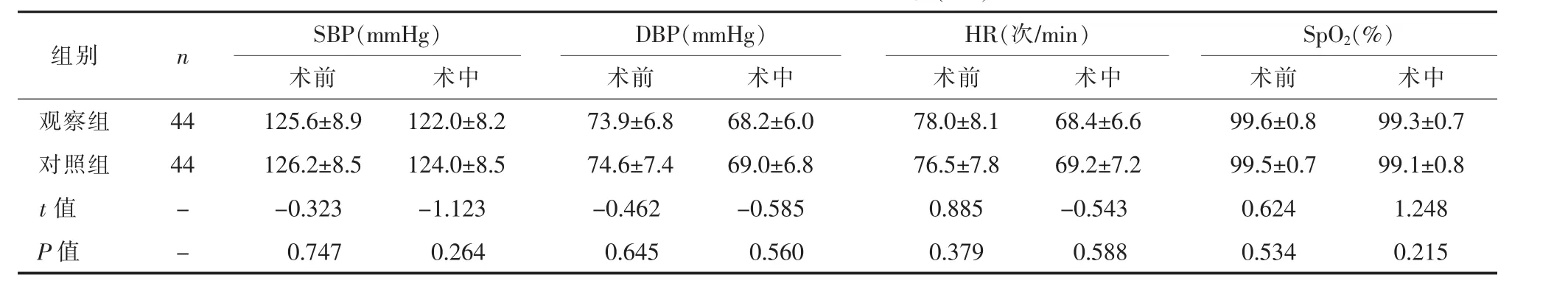

2.3两组患者的血流动力学指标比较观察组和对照组患者的SBP、DBP、HR及SpO2测定值在术前及术中比较,差异均不具有统计学意义(P>0.05)。见表2。

3 讨论

臂丛阻滞麻醉是上肢骨折的首选麻醉方法,具有效果准确、操作简单的优点。但因上肢骨折患者术前即存在骨折疼痛感且术中患者常保持清醒意识,易引起恐惧和焦虑心理,导致心率加快、血压升高、部分严重患者还可诱发心脑血管疾病[6,7]。故而,手术过程中需要给予适当的麻醉药物辅助以避免患者应激水平的异常升高,进而提高麻醉效果。

表2 两组患者的血流动力学指标比较()

表2 两组患者的血流动力学指标比较()

组别 n SBP(mmHg) DBP(mmHg) HR(次/min) SpO2(%)术前 术前 术前 术前 术中观察组 44 125.6±8.9 73.9±6.8 78.0±8.1 99.6±0.8 99.3±0.7对照组 44 126.2±8.5 74.6±7.4 76.5±7.8 99.5±0.7 99.1±0.8 t值 - -0.323 -0.462 0.885 0.624 1.248 P值 - 0.747 0.645 0.379 0.534 0.215术中122.0±8.2 124.0±8.5-1.123 0.264术中68.2±6.0 69.0±6.8-0.585 0.560术中68.4±6.6 69.2±7.2-0.543 0.588

罗哌卡因常被用于臂丛神经阻滞,其作为常用酰胺类药物具有长效的阻滞作用,主要通过抑制神经细胞对钠离子的正常传导而发挥阻断疼痛感觉 和 神 经 兴 奋 的传导[8,9];但 研究[10]发 现,罗哌卡因存在阻滞不全及麻醉起效较慢等缺陷,建议临床上与其他麻醉药物合用。地佐辛是μ受体拮抗剂及κ受体激动剂,主要用于临床镇痛,成瘾性小,不会对机体重要器官造成损伤[11]。此外,研究[12]提示外周神经元表面具有阿片受体的分布,因而推测阿片类药物联合局部麻醉药能够提高外周神经的阻滞效果,降低麻醉药的使用药量及不良反应发生率。

观察组患者的桡神经、正中神经、尺神经的阻滞起效时间、阻滞完善时间均显著的低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);观察组患者的感觉阻滞持续时间显著的长于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05);上述结果说明超声引导下臂丛神经阻滞麻醉中的应用罗哌卡因复合地佐辛起效时间更短,能够有效延长镇痛时间和阻滞时间,麻醉效果更好。王永祥教授团队首次阐明地佐辛的镇痛活性是通过激动脊髓μ-阿片受体(MOR)和抑制去甲肾上腺素重摄取,进而发挥镇痛效果[13]。注射地佐辛体内吸收速度快,肌内注射10 mg达峰时间为1 h左右,因而镇痛效果起效较快。

血流动力学结果显示观察组和对照组患者的SBP、DBP、HR及SpO2测定值在术前及术中比较,差异均不具有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的不良反应发生率15.91%与对照组患者的6.82%比较,差异均不具有统计学意义(P<0.05)。上述结果说明超声引导下臂丛神经阻滞麻醉中的应用罗哌卡因复合地佐辛并不会增加患者血流波动及不良反应发生率,值得在临床范围内推广应用。

地佐辛作为第一个MOR-NRI镇痛药物已被使用27年之久,镇痛效果优于吗啡并可显著降低吗啡带来的药物依赖和阿片成瘾等重大健康和社会问题,具有临床应用价值[14]。 但研究[15]提示对于患有呼吸抑制、支气管哮喘、呼吸梗阻及肝肾功能不全的患者在使用该药时要注意降低剂量,主要是因为该药会经过肝脏代谢以及肾脏排泄,加大肝肾的负荷。

综上所述,超声引导下臂丛神经阻滞麻醉中应用罗哌卡因复合地佐辛较单用罗哌卡因具有更好的麻醉效果。