基于产业学院的“校区+厂区”教学模式探索

姚丽霞 吴忠 朱劲松

【摘 要】工学结合、校企合作、产教融合等概念多年来一直是职业教育界关注的重点议题,各级各类职业学校也始终在不断探索,但时至今日,企业参与度不高、理实一体化程度偏低等现象依旧存在。对此,江苏省张家港中等专业学校结合区域经济发展实际,主动对接企业,校企共建产业学院,积极探索校区与厂区、教学过程与生产过程、学校教师与企业师傅、学生与准员工紧密衔接的校企融合育人模式,切实提高了学校教育教学质量。

【关键词】职业教育;校企合作;产业学院;协同育人

【中图分类号】G712 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2020)84-0049-05

【作者简介】1.姚丽霞,江苏省张家港中等专业学校(江苏张家港,215600)副校长,高级教师,主要研究方向为职业教育教学实践;2.吴忠,张家港市长江治理工程管理处(江苏张家港,215600)工程师,主要研究方向为职业教育校企合作与融合育人;3.朱劲松,江苏省张家港中等专业学校(江苏张家港,215600)党委书记、校长,高级教师,主要研究方向为职业教育教学模式改革与创新实践。

在解决人才培养供给侧与产业发展需求侧矛盾的过程中,江苏省张家港中等专业学校(以下简称张家港中专校)借助产业学院这一新载体,探索“校区+厂区”教学模式,解决产教融合中存在的融合能力不强、融合层次不高、融入程度不深的问题,[1]实现职业院校专业结构与区域产业结构相互适应,为地方经济发展提供人才服务红利。

一、 传统中职专业课堂教学困境分析

虽然理实一体化、项目课程教学法等概念在中职专业课教学过程中常常被提及,但这些做法在对外展示的公开课等活动中使用比较多。在日常实际教学过程中,由于一些教师缺乏企业实践经验,对学生的专业技能定位仅停留在单一技能的培养,将学生通过中级工、高级工资格考试作为衡量学生技能水平的标准,而没有关注学生通用技能可迁移能力的培养,更没有实现对学生企业岗位职业能力认知的教育。

在傳统教学过程中,许多专业教师仍以知识系统为表征,采用学科课程体系作为备课、教学的顺序,重知识传授、轻实践技能的养成,技能教育实践环节薄弱甚至缺失,课程与课程之间缺乏渗透性、互连性、合作性和灵活性,没有建立内在逻辑和供应关系,教学内容最大化考虑服务教学计划的执行程度,却没有真正考虑学情。[2]教学内容相对滞后,没有根据产业发展变化和企业技术革新要求把新趋势、新技术等与教学内容同步。教学内容的范式化也导致教学评价的形式化,评价方法单一,过于重视测试,强调量化成绩,过分强调评价的甄别与选拔功能,忽视了激励、诊断、反馈、调节等功能,评价主体单一,没有形成多元化、交互性的评价方式,从而影响了评价效果。

二、 产业学院协同育人模式下“校区+厂区”教学模式的构建

产业学院由学校与产业内知名企业和国外职教集团三元合成,面向区域主导产业设定核心专业,通过校区和厂区不同教学场域的转换,校、企、外三方发挥各自优势,把实际生产经营过程和教育教学活动过程紧密联系起来,把国外职教先进教学模式渗透到教育教学过程中,统筹整合资源,打造混编教学团队,共同制订人才培养方案,构建理论和实践课程体系,开发项目化教材,组织课程的实施。

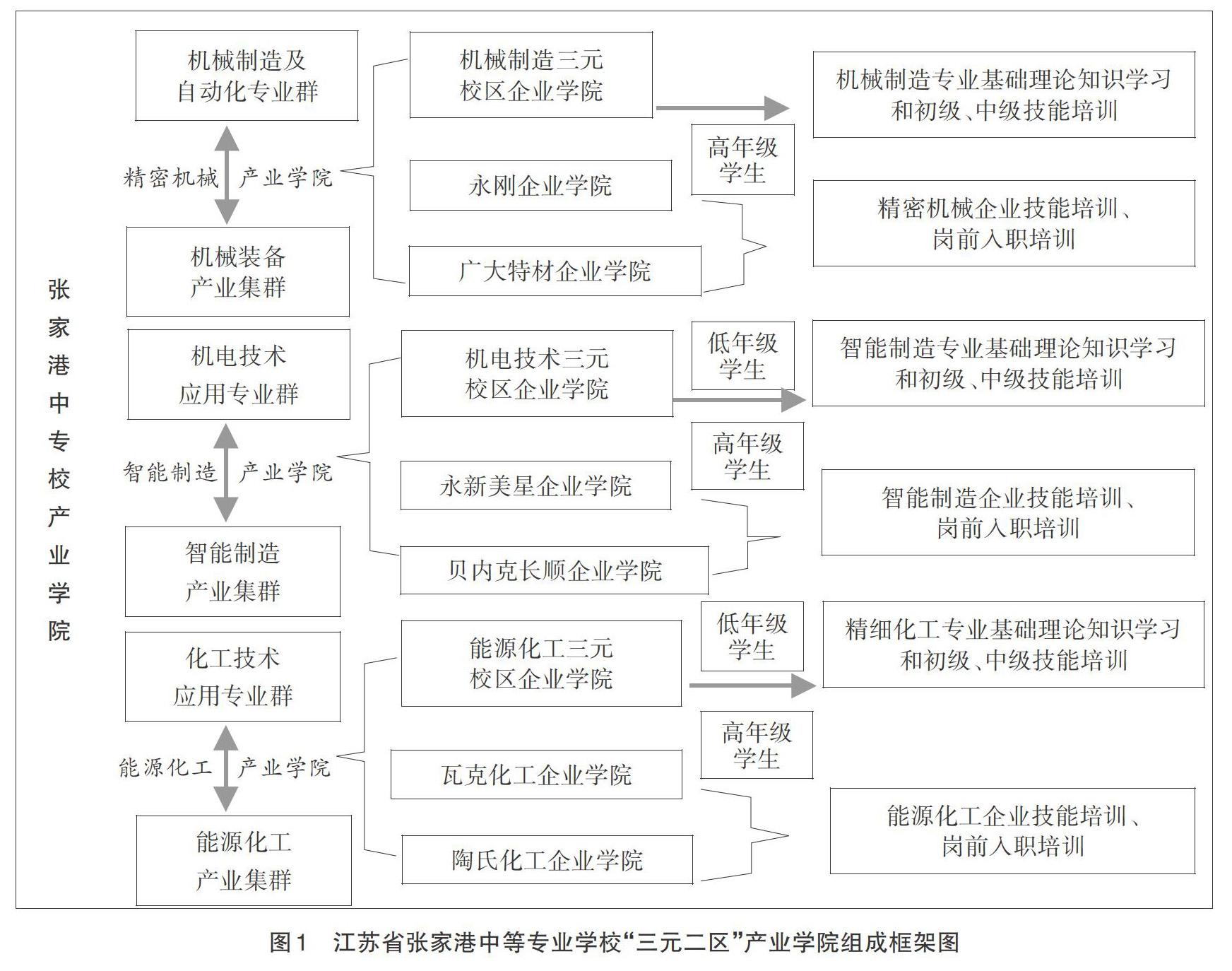

(一)教学场所变更为“校区+厂区”,实现学习环境与生产环境相融合

在经济转型升级中,以学校为单一主体,以专业为主线,从教室到实训车间的培养模式不能满足企业用工对复合型人才的需求。由校区企业学院和厂区企业学院组成的产业学院以专业为链接,每一个专业群对应一个产业学院,每个产业学院由一个校区企业学院和N个厂区企业学院共同组成。如张家港中专校机械制造及自动化现代化专业群对接张家港市加工制造产业集群,成立了精密机械产业学院,下设永钢企业学院(冶金技术方向)、广大特材企业学院(精密机械制造技术方向)。机电技术应用现代化专业群对接张家港市智能制造产业集群,成立了智能制造产业学院,下设新美星企业学院(自动化控制方向)、贝内克长顺企业学院(机电技术控制方向)等。化工技术应用专业群对接张家港市能源化工产业集群,成立能源化工产业学院,下设瓦克化学产业学院、华昌化工产业学院(如下页图1所示)。

校区企业学院设立在校内,主要依托学校现有的实训室设立实训基地,设备以学校现有设备为主,也有企业捐赠的设备。在环境布置上,校区企业学院文化布置追求与企业文化同步,同时确保学生接触到的工具和设备与将来工作中使用的一样,学生学习的教室与将来的工作环境也并无太大差别。厂区企业学院设立在不同的企业内部,主要依托企业各自现有的车间或者是员工培训基地等,设备主要采用企业的生产设备。学生在厂区企业学院根据企业生产过程接受企业的管理,接触新产品、新工艺,学习新技术、新规范,获得新知识、新技能。校区企业学院为学生提供基础理论和基本技能的学习资源,厂区企业学院为学生提供真实、先进的工作环境。[3]教学场所从校区走进厂区,在学校实训车间和真实的生产车间轮换过程中,校企双方联动,供需对接。

(二)教学方式通过“教学过程+生产过程”对接,实现教学要素与生产项目相融合

产业学院的教学内容由学校和企业共同制定,按照经济社会发展需要和技能人才培养规律,根据不同专业的核心技能要求,以综合职业能力为培养目标,重构模块化的课程体系、课程标准、人才培养方案,将企业典型生产任务和传统教学内容相结合,以真产品的生产为学习载体,形成项目任务,按照工作过程和学习者自主学习要求来设计和安排教学活动,使得教学过程与生产密切联系,解决传统课堂教学中教学要素与实际生产不能同频共振的问题。

在精密机械产业学院,机械专业的学生利用校区企业学院学习“机械基础”“机制工艺”“机械夹具”“机械制图”等基础理论课程,对钳工工艺、车工工艺、数控车(铣)工艺有了初步实践基础。不同的厂区企业学院根据对实践应用能力和创新能力的不同要求,开发真项目、活知识的教学资源,将企业典型工作过程与普适性专业理论、技能知识相互耦合,解决教学与生产对接不紧密的问题。永钢企业学院根据企业需要冶金技术设备维修维护人才的现状,新设“电气作业及电器设备知识”“机械设备维护”“如何做好设备小改小革”等课程,由企业师傅和学校教师联合开展教学。同时根据企业设备实际情况,将学生的实训课程由单一的钳工实训、维修电工实训变更为“滑仓控制项目制作及维修”“氧传感器的故障诊断与排除”等课程,由企业师傅进行讲解和示范。广大特材企业学院根据本企业需要精密机械制造专业技术人才的现状,结合学校“极限配合与技术测量”“精密测量技术”等课程,开设了“设备基础管理及标准”“金属材料”“数控加工工艺与编程技术”等课程,由企业师傅进行教学和示范,同时把学生技能学习项目由单一的钳工实训、车工实训、数控实训转变为“安全防护锤加工技术及工艺”“机用平口钳加工技术及工艺”等实训项目课程。

随着课堂教学内容由单一的“知识+技能”拓展为以企业产品为核心,课堂实施从设计到制作工艺再到生产检验的全过程项目式一体化,理论教学和实践教学融通合一、专业学习和工作实践学做合一、能力培养和工作岗位对接合一,学习成为学生一种主动建构生成经验的活动过程,学习内容也从简单逐渐向综合推进,技能与知识的习得不再是固态的、僵化的,而是动态的、随着企业产品的变化而变化的,解决了教学与生产对接不系统的问题。

(三)教学过程借助“学校教师+企业师傅”混编团队,实现教学主体与生产主体相融合

师资队伍是助推产业学院协同育人深入推进的关键因素。在产业学院中,教学主体由单一教师变为“学校教师+企业师傅”,实现知识与技能互补融通。产业学院组建“学校教师+企业师傅”混编教学团队,以学校教师促企业师傅教学能力提升,以企业师傅促学校教师技能水平提升。以生产项目为主要教学内容的理实一体化教学改变了以往育人过程中学校教师与企业师傅互不相通的局面,打造了一支懂技术、会应用、擅教学、能创新的专业教师队伍,实现学校专业教学与企业实践教学的同步和融通运作。同时在产业学院协同育人模式下,学校教师紧跟产业发展与技术应用,与企业开展紧密合作,定期组织专业教师赴企业跟岗实践,关注产业发展中的新工艺、新方法、新材料等,实现对新技术的了解、掌握,更新专业知识能力,教学主体与生产主体相互融通。

(四)学习者身份转变为“学生+准员工”,实现学生角色与准员工角色相融合

随着学生学习场域转变为“校区+厂区”,学习内容转变为“真产品、真项目”,学生不再是知识与技能的被动接受者,而是“学生+准员工”角色的主动建构者。[4]产业学院采用分段培养:低年级学生主要在校区企业学院学习专业理论和基础技能,每学年前往企业现场学习一次;高年级学生分别进入不同的厂区企业学院,学习企业的生产工艺流程,完成生产设备培训,将技能培训和入职培训结合起来。

在精密机械产业学院,作为永钢的未来员工,学生们在永钢企业学院完成岗前设备、工艺等内容学习,同时也要学习基础素养、安全素养、质量意识等相关内容,同时对永钢诚信、共赢、实干、创新的企业文化也有了初步的了解;作为广大特材未来的员工,广大特材企业学院向学生提出了安全生产管理要求、质量管控基本要求等,同时向学生介绍了企业在未来发展中要努力成为行业高端装备先进基础材料供应商的愿景。

从最初的企业见习逐渐向实际生产技能递进,在岗时间亦是逐年递增,直至完全顶岗,学习者的身份实现了学生角色与准员工角色的融合,也缩短了岗位工人入职培养的周期,提高了培训的质量和效益。

三、 产业学院协同育人模式下“校区+厂区”教学模式操作案例

江苏省张家港中等专业学校精密机械产业学院主要对接机械制造与自动化、机械加工技术、数控等3个专业,由1个校区企业学院(机械制造三元企业学院)、2个厂区企业学院(永钢企业学院、广大特材企业学院)组成。精密机械产业学院共有学生247名,其中一年级学生主要在教室和校内实训基地学习,由学校教师授课,学习机械基础、机械制造工艺等理论知识,掌握钳工、车工等基础技能,每学期学校安排他们进行为期3天的企业参观学习,了解企业的生产概况。二年级学生则在学校教师和企业师傅的共同教学下,完成数控加工与编程、机械制图及CAD技术基础等理论课程的学习,同时充分利用校区企业学院的设备练习数控操作技能,开展电力拖动技能训练。在二年级的下学期,学生们还会进入企业开展为期2周的工学结合训练,在企业车间跟着企业师傅走上真实生产线,进行真产品的生产。三年级的学生则根据自己不同的专业方向,结合对企业的不同选择,分别进入永钢企业学院和广大特材企业学院。根据永钢集团需要大量机修工的特点,进入永钢企业学院的学生学习了机电设备装调技术、传感与检测技术,在赴企业实习的6个月中,他们在企业师傅的带领下练习了维修电工基本技能,进行了机电设备装调技术的训练,38名学生获得维修电工中级工证书,27名学生获得了维修电工高级工证书。进入广大特材企业学院的43名学生则加强了对机床数控技术基础专业知识的学习,并在企业师傅的带领下,学习了AutoCAD知识,对数控机床操作加工技术进行了训练。最终,42名学生获得数控车中级工证书,32名学生获得数控车高级工证书。2020年6月,这批学生毕业后,除去部分学生注册入学,剩余92%的学生留在了永钢集团和广大特材集团工作。他们入职后,岗位职业能力更强,掌握的技能更符合企业的需求,大大缩短了磨合期,也缩短了企业对新员工的入职培训时间。

四、产业学院协同育人模式下“校区+厂区”教学模式的实践思考

服务产业发展是职业教育发展的起点,亦是归宿。面向区域主导产业,整合专业、行业、企业的资源优势,共同培养与产业发展相匹配的专业化复合型人才是职业教育推动区域经济发展的必然选择。在专业与产业深度融合的过程中,张家港中专校借助产业学院这一学校联系产业发展的纽带,借助“校区+厂区”教学模式,促使学习者身份转变为“学生+准员工”,实现资源互补,优势相长,推动了产教真融合,使得学校的课堂教学紧贴产业发展实际,也使得学生在“做中学”,学生技能锻炼扎根在真实的工作情景中,实现高素质技术技能型人才培养的资源优化组合。

【参考文献】

[1]刘恒,陈福明,程艳红.基于产教园的高职院校深化产教融合协同育人的机制探索[J].中国职业技术教育,2018(25):51-56,61.

[2]施捷.產教融合中职服装专业“大课堂”教学模式课题实施路径探析[J].江苏教育研究,2020(12):67-71.

[3]姚丽霞,朱劲松.推进校企融合协同育人的思考与实践——以江苏联合职业技术学院张家港分院为例[J].江苏教育,2020(12):64-67.

[4]董静.学习领域项目教学课程的实践与思考——以五年制高职建筑工程技术专业为例[J].江苏教育,2019(84):59-61.

- 江苏教育·职业教育的其它文章

- 教学比赛要“玩真的”

- 职业教育应秉持博雅取向

- 品读

- 声音

- 鲍安平

- “都市圈”发展样板怎么建