生态博物馆:民族文化遗产保护传承、研究利用的最佳模式选择

覃代伦

摘 要:贵州生态博物馆“4+2”模式和广西生态博物馆“1+12”模式,是全国民族文化遗产保护、传承、研究和利用的经典案例。以点带面,从“世界文化和自然遗产”“人类口头和非物质文化遗产代表作”出发,从中国历史文化名城名镇名村、国家级非物质文化遗产代表作名录、国家民委少数民族特色村寨出发,探讨民族文化遗产保护和传承的对象与范畴、理论与实践、前世与今生;从世界文明交流互鉴和各民族交往交流交融视角切入,探讨民族文化遗产研究和利用的政策与法理、责任担当与工匠精神、世界意义与国家价值。

关键词:生态博物馆 民族文化遗产 保护传承

中图分类号:G268.5 文献标识码:A 文章编号:1000-8705(2020)03-94-104

民族文化遗产,是指具有民族特色并且具有历史、文学艺术和科学价值的有形或无形文化的表现形式,是民族物质文化遗产和非物质文化遗产在民族特定生活区域里的有机总和。关于民族文化遗产的保护传承、研究和利用的模式选择,一千个传承人或NGO或政府组织就有一千种选择,就像一千个读者就有一千个汉姆莱特一样。笔者从事民族文博研究近十年,纵观民族文化遗产保护传承、研究和利用的历史逻辑,横观民族文化遗产保护传承、研究和利用的理想与现实,窃以为,生态博物馆,见物,见人,见生活,是民族文化遗产保护、传承、研究和利用的最佳模式选择。

一、对象与范畴:从世界和国家层面探讨民族文化遗产保护传承的前世今生

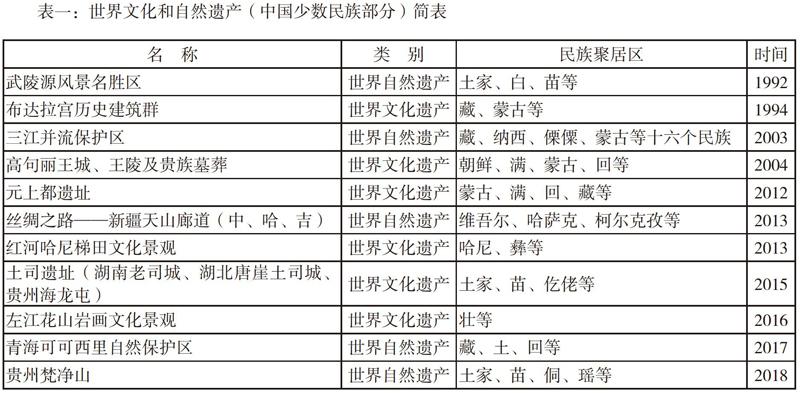

民族文化遗产是民族物质文化遗产和非物质文化遗产在某一民族地域内的有机总和,具体到民族文化事项,那就是:(一)具有代表性的民族建筑、设施以及融为一体的自然地理环境;(二)民族的传统服饰、生产生活工具;(三)民族传统体育活动场地、器具和道具;(四)碑碣、古墓或城郭遗址;(五)民族民间口述文学和语言文字;(六)民族传统戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、美术、杂技等;(七)民族传统风俗、礼仪、祭祀、节庆、文化体育活动等;(八)民族经卷、典籍、文献、谱碟、楹联等等。上述中国民族文化遗产之丰厚、之广博、之久远、之深刻,在世界文化遗产范围之内,都可以说是琳琅满目,异彩缤纷。中国从1985年正式加入《保护世界文化和自然遗产公约》以来,在联合国二百余个国家和地区组织之中,中国世界文化和自然遗产总数已达五十五处,与意大利并列世界第一。其中,汉族有四十三项,占百分之七十九点六六;少数民族有十二项,占百分之二十点三四。列表如下:

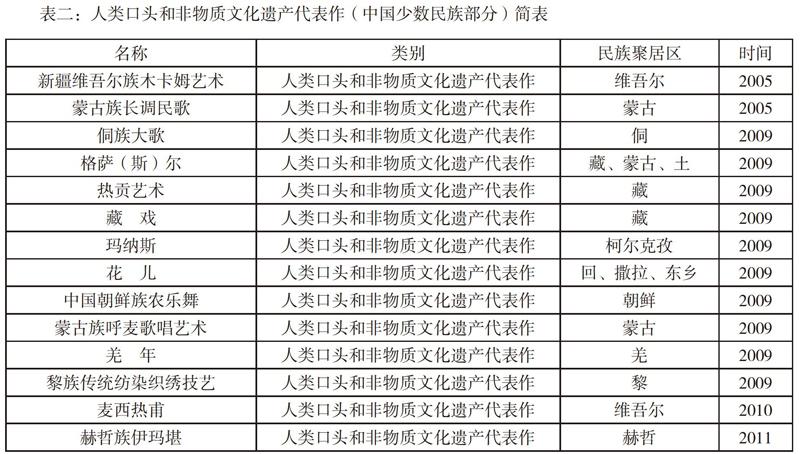

在联合国教科文组织认定的中国三十九项世界非物质文化遗产中,其中二十五项是中华民族共同体中的主体民族汉族主创的非物质文化遗产,占百分之六十四点一;其中十四项是中华民族共同体中的少数民族主创的非物质文化遗产,占百分之三十五点九。列表如下:

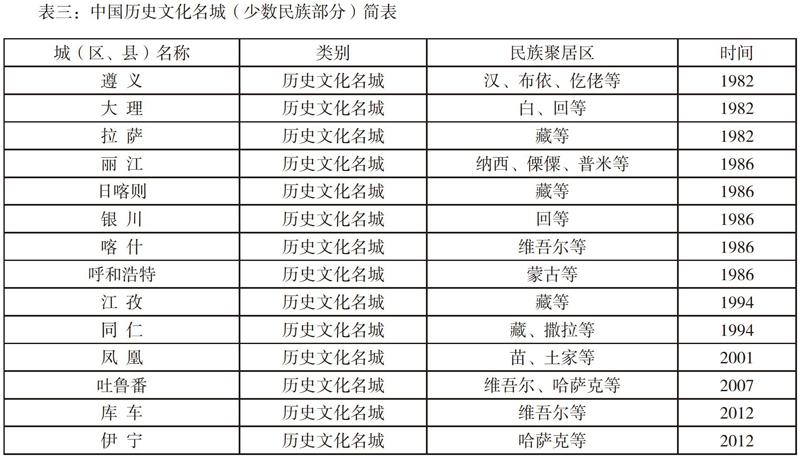

在国家层面,根据北京大学侯仁之教授、郑孝燮教授和故宫博物院单士元研究馆员三位宿儒提议,国务院从1982年启动“中国历史文化名城”认定、保护和规划计划,共分三批认定了一百三十五座国家级“中国历史文化名城”。其中汉族一百二十一座,占百分之八十九点六三,另有十四座民族聚居区的“中国历史文化名城”,占总数的百分之十点三七。列表如下:

在国家层面,国务院从2006年启动国家非物质文化遗产代表作名录评定工作,分四批评定了一千三百七十二项国家级非物质文化遗產,其中汉族非物质文化遗产为九百一十七项,占百分之六十六点八四;五十五个少数民族非物质文化遗产为四百五十五项,占百分之三十三点一六。另有一千九百八十六名国家级非遗传承人,一万四千九百二十八名省级非遗传承人。列表如下:

在全国民族工作主管部门层面,国家民委2013年9月23日首批命名了三百四十个少数民族特色村寨;2017年3月3日,第二批又命名了七百一十七个少数民族特色村寨;2020年1月14日,第三批又命名了五百九十五个少数民族特色村寨。这些少数民族特色村寨涉及三十个省、市、自治区,同样是民族文化遗产的精华所在。列表如下:

从上表统计数据看,贵州省是少数民族特色村寨数量第一的省份,以三百一十二个少数民族特色村寨,居全国首位,占全国的百分之十八点八九;云南省二百四十七个少数民族特色村寨,居全国第二,占全国的百分之十四点九五;广西壮族自治区一百三十七个,居全国第三,占全国的百分之八点二九;内蒙古自治区八十八个,居全国第四,占全国的百分之五点三二;湖南省八十七个少数民族特色村寨,居全国第五,占全国的百分之五点二七;福建省六十八个 ,居全国第六,占全国的百分之四点一二。此表全面、准确地统计了全国各地的少数民族特色村寨,为国家制订有关保护政策提供了目标与依据。

从上述五个图表,我们知道从世界的角度,民族文化遗产需要保护哪些项目?从国家的角度,民族文化遗产又需要保护哪些项目?这些数据虽然是抽象的,也是冷冰冰的,但是,每个数据所对应的民族文化遗产,却是温暖的、久远的、人文的、鲜活的。从这些数据我们可以得出如下结论:文化是一个国家、一个民族的灵魂,文化兴则国家兴,文化强则民族强。这才是今天我们强大文化自信的根源。

二、理论与实践:生态博物馆在中国多地的成功建构与创新性发展

我们已经从世界与国家两个层面探讨了民族文化遗产的对象与范畴,现在,我们重点讨论生态博物馆在民族文化遗产保护、传承、研究和利用中的定位与作用。

1971年,国际博物馆协会第九届代表大会(ICOM)在法国召开,大会主席乔治·亨利·里维克第一次提出了“生态博物馆”这个国际文博新概念:“生态博物馆”是一个致力于社会发展的博物馆化的机构,它融合了对该区所拥有的文化和自然遗产的保存、展现和诠释功能,并反映某特定区域内一种活态的和运转之中的人文和自然环境,同时从事与之相关的研究。“生态博物馆”这个新概念传入改革开放之初的中国,中国国家博物馆苏东海研究馆员、南开大学历史学院黄春雨教授、吉林大学考古学院史吉祥教授、中央民族大学民族学与社会学院潘守永教授在生态博物馆、在学科建设方面,起到了领头雁的作用,在传统的相对保守的文博界,刮起了一股“清新之风”。

中国第一个实体生态博物馆建设,毫无争议,是中(国)挪(威)两国元首——江泽民和哈拉尔五世共同签署的文化项目——中国贵州梭嘎生态博物馆,1998年10月31日正式开馆。它不仅是贵州省第一个生态博物馆,也是中国第一个生态博物馆。贵州梭嘎生态博物馆,位于贵州六枝特区以北四十二公里的梭嘎乡内,平均海拔二千米,在邻近十二个村寨中,居住着一支古老而又神秘的苗族支系“箐苗”支系,也称作“长角苗”支系。他们居土墙茅屋,纺纱画蜡,民风古朴,堪称人类工业化前生活的活化石!贵州梭嘎生态博物馆开馆,开中国生态博物馆群落建设风气之先河。

中国民族博物馆也是贵州生态博物馆建设的重要力量。贵州西江千户苗寨是苗族文化的富集地,1992年就成为贵州省文物保护单位,2006年西江千户苗寨吊脚楼技术被列入首批国家级非物质文化遗产名录。按照国际博物馆协会有关生态博物馆的理念与行动指南,中国民族博物馆与雷山县人民政府紧密合作,历时三年,“中国民族博物馆西江千户苗寨分馆”挂牌,这标志着贵州省又一家生态博物馆的诞生。

贵州从江县小黄村是世界口头和非物质文化遗产代表作“侗族大歌”之乡,早在2009年,联合国教科文组织在推广千年发展目标计划时,中国民族博物馆就积极与联合国教科文組织北京办事处代表卡贝丝女士联系,并派出专家调研考察,与从江县政府一起历时四年,建成了贵州从江小黄村侗族生态博物馆,为贵州生态博物馆建设贡献了一份光和热。

2005年6月1日,贵州省人民政府、国家文物局和挪威驻华大使馆联合在贵州召开了“贵州生态博物馆群国际学术论坛”,时任贵州省长石秀诗、国家文物局副局长童明康、国际博物馆协会副主席加拉、挪威驻华大使郝图安等领导出席了论坛会议,来自中国、挪威、法国、意大利、美国、韩国、日本近百位生态博物馆专家参与了开放式的学术讨论。这个高峰论坛表明,贵州省生态博物馆群落“4+2”模式开启了。“4+2”模式中,“4”就是梭嘎苗族生态博物馆、镇山布依族生态博物馆、隆里古城汉族生态博物馆和堂安侗族生态博物馆,“+2”就是中国民族博物馆主导援建的“西江千户苗寨生态博物馆+从江小黄村侗族生态博物馆”。可以说,贵州生态博物馆群落建设从理论与实践,都走在了中国前列,并产生了世界级的影响力和美誉度。

广西民族博物馆是广西生态博物馆群落建设的重要力量。2005年,广西壮族自治区人民政府启动“1+10”民族生态博物馆工程。所谓“1”,即总投资二点五亿的“广西民族博物馆”新馆,是广西民族文化遗产保护和传承的核心工程。所谓“10”,就是南丹里湖白裤瑶生态博物馆、三江侗族生态博物馆、靖西旧州壮族生态博物馆、贺州客家围屋生态博物馆、灵川长岗岭高道古村生态博物馆、融水安太苗族生态博物馆、那坡达文黑衣壮生态博物馆、金秀坳瑶生态博物馆、龙胜龙脊壮族生态博物馆、东兴京族生态博物馆。2011年,这个“1+10”生态博物馆群落全部建成开馆,标志着广西生态博物馆建设成为了全国的领军旗帜,其标杆效应十分突出,在一定程度上,为云南西双版纳布朗族生态博物馆和内蒙古敖伦苏木蒙古族生态博物馆建设起到了示范作用。特别是浙江安吉生态博物馆群落“1+12+26”模式(1个中心馆+12个生态馆+26个村落展室),从2008年10月立项成功,2009年5月开建,将畲民文化、茶文化、扇文化、竹文化、孝文化、蚕文化和书画艺术比较完整地打包建设,2012年建成开馆后,成为完美展示安吉物质文化遗产和非物质文化遗产的最佳窗口和平台。

在国家层面,2011年,国家文物局首批力推五个生态博物馆示范点,即浙江省安吉生态博物馆、安徽省屯溪老街社区博物馆、福建省福州三坊七巷社区博物馆、广西龙胜龙脊壮族生态博物馆、贵州黎平堂安侗族生态博物馆。这五大生态博物馆示范点(贵州和广西各占其一)的隆重推出,对促进生态(社区)博物馆的健康有序发展,对于调动全社会保护民族文化遗产的积极性和参与性,对建设中华民族共有、共亨、共荣的精神家园,延续中华民族文脉,都具有十分重要的战略意义。

三、原真活态,互动体验:生态博物馆实操的关键词

国际博物馆协会副主席安来顺先生认为:“它(生态博物馆)的核心理念为不少人接受缘于其‘以社区为中心的价值取向,对整体遗产概念的意识和认知,对社区公共记忆的动态维护,对原地原貌文化的信息链接以及世俗化方法论下的民主参与机制等非传统博物馆要素的引入”1,与有围墙的传统博物馆比较,我们可以提炼出如下关键词:

(一)原地原貌的本真保护

传统博物馆对可移动文物或收藏品的保护,大多是异地库房保护。出土的可移动文物或藏家的收藏品经历过层层审批与鉴定的征集环节,入藏库房时会编目、拍照、信息录入,在库房保管时,对温度、湿度和光照度都有具体的技术要求。而生态博物馆对民族文化遗产的保护则是原地原址原貌的本真保护。以中国民族博物馆主导建立的贵州从江小黄村侗族生态博物馆为例,小黄村有七百四十二户,三千三百三十九人,有歌堂五十六个,歌师七十八名,作为人类口头与非物质文化遗产的“侗族大歌”,是生态博物馆保护的核心要素。而作为不可移动文物的鼓楼、风雨桥,还有小黄村的溪流与山川,作为产生侗族大歌的人文自然环境,按照联合国千年发展目标的要求,只对道路、灯光做了些技术调整,基本上完整实现了原地原址原貌的本真保护。

(二)以社区为中心的动态保护

传统博物馆以流动的变化的观众群体为目标展览文物或藏品,这些观众群体大多是临时的、变化的、流动的,不可能构成长久的、稳定的社区居民。传统博物馆职工群体相对稳定、相对长久,但职工群体是民族文化遗产保护的主体,而不是民族文化遗产保护的目标与对象。而在没有围墙的生态博物馆里,创造民族文化遗产的活态的人,他们本身就是民族文化遗产保护的目标与对象。笔者还以中国民族博物馆曾经主导建设的贵州西江千户苗寨为例,有一千二百八十五户,五千零二十人,正是这五千零二十个活态的个人,他们传承了苗族非遗文化中的苗年节、吃新节和十三年一次的牯藏节。他们戴着银光闪闪的银饰,唱着古老的苗族古歌,跳着优美且气势恢宏的高排芦笙舞,而这些,正是西江千户苗寨以社区为中心保护传承下来的苗族系列非物质文化遗产。这些苗民本身不同于传统博物馆中流动的观众群体,他们本身就是活态的苗族非物质文化遗产,就是西江千户苗寨生态博物馆展览的对象与目标。而这些活态的展览对象所居住的平地吊脚楼与斜坡吊脚楼,以及平寨风雨桥和南寿风雨桥,特别是美轮美奂的千户灯光夜景,给西江千户苗寨这座巨大的生态博物馆凭添了可视可感的气质与风度,他们也是西江千户苗寨生态博物馆物质文化遗产保护与传承的目标群体。西江千户苗寨物质文化遗产和非物质文化遗产的完美结合,构成了西江千户苗寨生态博物馆以社区为中心的动态保护。

(三)高度参与式的非遗保护

传统博物馆因为场地空间的限制,因为安防技术的要求,其所进行的社会教育活动是有限的、局部的,参与程度也是比较低的,那是在围墙之内、庙堂之上进行的阳春白雪式的社会教育活动。而生态博物馆进行的社会教育活动,则是多点多发的、观众参与度高的接地气的民俗文化活动,是在鸟语花香的大自然中进行的社会教育活动。还以西江千户苗寨为例,在进寨门之前,盛妆的苗族姑娘们列队在寨门前,为每一个贵宾进献“拦门酒”,唱敬酒歌,这可以概括为“暖场”的社教活动。在寨中开放式的舞台,寨中歌手唱苗族古歌,邀请游客或观众跳高排芦笙舞,这可以概括为是苗族民俗文化的互动式体验,是与时俱进的活态传承。西江千户苗寨的长桌宴也非常有民族文化特色,硬菜“牯藏肉”附有赞辞:“大秤分金,小秤分银,吃肉就要吃砣砣肉,喝酒就要喝一碗碗。”硬菜“苗王酸汤鱼”,酸爽滑嫩,展示了过去时代苗王的饮食文明;红、黄、蓝、橙植物染料染出的花米饭和象征鸿运当头的红鸡蛋,更是象征当代苗家人五彩斑烂的新生活。印象最深的还是西江千户苗寨特有的酒文化——高山流水,美丽的苗族姑娘唱着酒歌,香甜的米酒从高处酒壶里缓缓流下,流进最低处贵宾的酒碗里,这样厉害的叭当酒让许多酒量惊人的游客也不醉不归。苗族民俗文化的生命力,就在这樣有趣的互动式体验中得以保存,得以蓬勃发展,这也是生态博物馆得到社会大众广泛认同的标志之一。

民族文化遗产是历史的见证、文明的标志,保护好我们的民族文化遗产,就是守护好我们共有的精神家园。2005年5月18日,国际博物馆日,贵州黎平堂安侗族生态博物馆开馆了。侗族民谚说:“侗寨有三宝,鼓楼、大歌、风雨桥。”在堂安侗寨里,不可移动文物鼓楼不仅仅是村中心的标志性建筑,也是侗族人喜爱的集会与议事场所,有了鼓楼才有侗寨,有了侗寨才有鼓楼下“摆古”的老人,才有流传千百年的侗族传说,可以说鼓楼是侗族人浓缩了的精神家园。堂安侗寨里的风雨桥,也是受保护的不可移动文物,在月白风清的夜晚,侗族小伙子弹着心爱的琵琶或牛腿琴,与姑娘们一起“行歌坐月”,风雨桥可以说是侗寨里的“爱情桥”。戏台是堂安侗寨娱乐的所在,戏台上轮流上演的侗戏,是侗族人口耳相传数百年的民间戏曲。堂安侗寨里瓢井、谷仓、水碾、石碓、榨油坊、鱼塘、井亭、梯田和层层叠叠的吊脚楼,都是散发着温度与灵性的不可移动文物,正是它们,组成了堂安侗族博物馆不可或缺的有机整体,成为国家文物局重点推介的生态博物馆示范点。

故宫博物院原院长、中国文物学会会长单霁翔先生在总结推广浙江安吉生态博物馆群落时说:“从传统博物馆的‘馆舍天地走向丰富多彩的大千世界,面对多样化的文化资源,进入无限的发展空间。这种将自然生态资源与历史人文资源融为一体,将馆内宝贵的藏品与馆外原真、活态的陈列品紧密相连,突破了传统博物馆与环境之间、可移动与不可移动文物之间、信息与实物之间的障碍,让全县人民成为博物馆管理的主人,是博物馆建设模式的重大创举,具有里程碑式的意义。”1单霁翔先生推广的是安吉生态博物馆的经验模式,其实,用在贵州“4+2”生态博物馆群落、广西“1+10”生态博物馆群落上面,也具有指导意义和实践操作空间。

四、政策与法理:民族文化遗产保护、传承的世界意义与国家价值

如果说,没有围墙的生态博物馆保护、传承、研究、利用的民族文化遗产是点对点的村寨保护(社区保护),具有分散性、随意性和共时性,如贵州省生态博物馆群落的“4+2”模式,广西生态博物馆群落的“1+10”模式,浙江安吉生态博物馆群落的“1+12+26”模式。那么,国家历史文化名城、名镇、名村的保护、传承、研究、利用,就是面对面、块对块、区对区的行政区域保护,具有集中性、规划性和历时性特点,如“世界文化和自然遗产简表”(中国少数民族部分)中的十二大文化和自然遗产,又如“人类口头和非物质文化遗产代表作简表(中国少数民族部分)”中的十四项中国少数民族人类口头和非物质文化遗产,再如“中国历史文化名城名镇简表(少数民族部分)”中的十四座历史文化名城,最后如“国家级非物质文化遗产代表作名录简表(少数民族部分)”中的四百五十五项代表性的非物质文化遗产。在这一部分,我将从现有政策和法理的视角切入,探讨民族文化遗产保护、传承、研究和利用的条件要件、规划要件和措施要件,从而明晰民族文化遗产保护、传承、研究、利用的世界意义和国家价值。

1972年11月16日,联合国教科文组织大会第十七届会议在巴黎通过了《保护世界文化和自然遗产公约》,自1975年公约正式生效后,在全球范围内,迄今共有一百八十个国家和地区加入《保护世界文化和自然遗产公约》,中国在1985年也加入该公约。有关世界文化遗产的条件要件是第一条:“(一)古迹:从历史、艺术或科学角度看具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和碑画,具有考古性质的成份或构造物、铭文、窟洞以及景观的联合体;(二)建筑群:从历史、艺术或科学角度看在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出的普遍价值的单立或连接的建筑群;(三)遗址:从历史、审美、人种学或人类学角度看具有突出的普遍价值的人类工程或自然与人的联合工程以及包括有考古地址的区域。”1丽江古城、布达拉宫历史建筑群、高句丽王城、王陵及贵族墓葬、元上都遗址、红河哈尼梯田文化景观、土司遗址和左江花山岩画文化景观等在其保护范畴之内。有关“自然遗产”的条件要件是第二条:“(一)从审美或科学角度看具有突出的普遍价值的由物质和生物结构或这类结构群组成的自然景观;(二)从科学或保护角度看具有突出的普遍价值的地质和地文结构以及明确划为受到威胁的动物和植物生境区;(三)从科学、保存或自然美学角度看具有突出的普遍价值的天然名胜或明确划分的自然区域。”2武陵源风景名胜区、三江并流保护区、新疆天山廊道、青海可可西里自然保护区和贵州梵净山等,均在其保护范畴之内。

有关保护、保存和展出本国领土内“世界文化和自然遗产”采取积极有效的措施:“(一)通过一项旨在使文化遗产和自然遗产在社会生活中起一定作用,并把遗产保护工作纳入全面规范纲要的总政策;(二)如本国内尚未建立负责文化遗产和自然遗产的保护、保存和展出的机构,则建立一个或几个此类机构,配备适当的工作人员和为其履行其职能所需的手段;(三)发展科学和技术研究,并制订出能够抵抗威胁本国或自然遗产的危险的实际方法;(四)采取为确定、保护、保存、展出和恢复这类遗产所需的适当的法律、科学技术、行政和财政措施;(五)促进建立或发展有关保护、保存和展出文化遗产和自然遗产的国家或地区培训中心,并鼓励这方面的科学研究。”3显然,前文所列的中国少数民族十二项“世界文化和自然遗产”,适用于《保护世界文化和自然遗产公约》的措施要求与法理规定,是中国作为一个主权国家保护世界文化和自然遗产必须履行的国际义务,也是中国作为一个负责任大国的历史使命和责任担当,更是世界文明互鉴交流的载体与平台。

从国际视野回到国内视角,2008年7月1日,国务院公布的《历史文化名城名镇名村保护条例》正式施行。关于历史文化名城、名镇、名村的准入条件要素,该条例第七条列举了如下四条:“(一)保存文物特别丰富;(二)历史建筑集中成片;(三)保留着传统格局和历史风貌;(四)历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业,历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。”4显然,在国务院分三批公布的一百三十五座历史文化名城中,十四座在民族聚居区或杂居区的历史文化名城,因为集中反映了本地区的历史文化特色和民族特色,完全符合《历史文化名城名镇名村保护条例》的四大入围条件要素,从而进入国家政策保护和财政支持的盘子之内。这十四座“历史文化名城”既然入围,就必须按照国家的要求做好保护规划。该条例第十四条列举了如下五条:“(一)保护原则、保护内容和保护范围;(二)保护措施、开发强度和建设控制要求;(三)传统格局和历史风貌保护要求;(四)历史文化街区、名镇、名村的核心保护范围和建设控制地带;(五)保护规划分期实施方案。”该条例第二十一条还刚性要求:“历史文化名城、名镇、名村应当整体保护,保持传统格局、历史风貌和空间尺度,不得改变与其相互依存的自然景观和环境。”1这个条例的实施,有利于加强民族地区历史文化名城、名镇、名村的保护,有利于确立民族地区历史文化名城、名镇、名村的价值评估体系,有利于民族地区历史文化名城、名镇、名村文物保护和旅游开发的延续性与完整性。

这个条例认定的一百三十五座历史文化名城名镇中,在民族聚居区的有十四座,占百分之十点三七,这是一个国家层面的、宏观的、高大尚的保护名录。比较而言,民族地区名村入围较少。从国家民委部门工作来看,分三批认定的一千六百五十二个中国少数民族民族特色村寨范围广、品类多、地理空间大、民族族别齐全,是对“历史文化名城名镇”的必要补充与丰富。特别是贵州省,国家民委认定了三百一十二个少数民族特色村寨,占全国的百分之十八点八九,在全国居首位。这三百一十二个少数民族特色村寨涵盖汉族、苗、布依、侗、土家、彝、仡佬、水、回、白、瑶、壮、畲、毛南、满、蒙古、仫佬 、羌等十八个世居民族,在地理范围上包括三个民族自治州、十一个民族自治县和二百五十三个民族自治乡。可以说,贵州省少数民族特色村寨保护,从数量到质量再到美誉度,都是全国第一。贵州省生态博物馆“4+2”建设模式以及承办“首届国际生态博物馆学术论坛”,从数量到质量再到国际影响力,也是全国第一。

五、世界文明交流互鉴与中国工匠精神,民族文化遗产研究和利用的有效载体与责任担当

从《中华人民共和国文物保护法》的视角看,上文所述民族聚居区的世界文化遗产、历史文化名城名鎮名村,大都涉及的是遗址,是古建,是不可移动文物,是物质文化遗产,对它们的保护有其特殊的政策要求和规划措施。从《中华人民共和国非物质文化遗产法》的视角看,中国入选人类口头和非物质文化遗产代表作三十九项中,其中有十四项是少数民族族群主创的非物质文化遗产,占百分之三十五点九,在世界人类口头和非物质文化遗产史上占有重要地位。对这十四项世界级非物质文化遗产的保护、传承、研究和利用,不仅体现中国作为一个负责任大国的文化治理政策水平,更体现中华民族与世界多民族的交流、交往和交融,而且还体现了人类命运共同体框架下世界文明交流互鉴的成果。2011年11月,应美国世界文化艺术交流基金会主席贝蒂·麦肯金斯女士邀请,国家民委主办、中国民族博物馆承办的“多彩中华——中国民族服饰展演团”访问美国宾夕法尼亚州立大学,与该校艺术团进行了互动交流。来自贵州从江县小黄村的人类口头和非物质文化遗产代表作之一——“侗族大歌”技惊全场,美国大学生们对侗族大歌里的“蝉鸣音”赞不绝口,惊为天籁。“多彩中华”是国家民委旗下的对外文化交流品牌,创办二十余年来,出访过四十余个国家和地区,累计观众超过百万人次,笔者作为主要参与者之一,为“民族文化走出去”也尽了绵薄之力。

以《中华人民共和国非物质文化遗产法》为法理基础,中国文化和旅游部在全国主推国家级文化生态保护区建设。所谓“国家级文化生态保护区”,就是指以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好、具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护,并经文化和旅游部同意设立的特定区域。《国家级文化生态保护区管理办法》2019年3月1日实施。目前,国家共设立二十一个国家级文化生态保护试验区,其中民族地区的国家级文化生态保护区有十个,占百分之四十七点六二,列表如下:

在这十大文化生态保护实验区中,以黔东南民族文化生态保护实验区为例,黔东南州辖一市十五县,以苗、侗族文化为主体,兼具水、布依、土家、畲、仫佬、壮、瑶等民族组成的民族文化生态保护区。在保护区内,有国家级非物质文化遗产五十三项七十二处,有国家级非遗传承人二十六人;有贵州省级非物质文化遗产一百九十二项二百四十一处,贵州省级非遗传承人一百零四人。可以说,黔东南民族文化生态保护实验区是非物质文化遗产的富矿地带,通过文化生态保护区的设立,不仅摸清了黔东南州活态的非物质文化遗产的家底,同时,也使得黔东南州对自身遗产的保护从“物质”层面上升到“非物质层面”,从“静态保护”层面上升到“活态保护”层面,从“器物保护”层面上升到对器物制作者即“人的保护”(工匠)层面,从而彰显了大国的工匠精神,实现了民族文化的可持续发展与代际传承,是利国利民、功在当代、利在千秋的丰功伟业。

最后,我们探讨一下民族地区的国家级非物质文化遗产保护、传承、研究和利用。按照2011年6月1日起施行的《中华人民共和国非物质文化遗产法》的经典解释,所谓“非物质文化遗产”,“是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。”其中第二条主要包括六大类:“(一)传统口头文学以及作为其载体的语言;(二)传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;(三)传统技艺、医药和历法;(四)传统礼仪、节庆等民俗;(五)传统体育与游艺;(六)其他非物质文化遗产。”1勿庸置疑,在国务院公布的四批一千三百七十二项非物质文化遗产代表作中,民族地区非遗代表作达到四百五十五项,占百分之三十三点一六,是中国非遗宝库中异彩纷呈的、奇香扑鼻的文化奇葩。如何保护、传承、研究和利用这么丰厚的非物质文化遗产?国家制定了“十六字方针”:“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展。”《中华人民共和国非物质文化遗产法》第三条规定:“国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存,对体现中华民族优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。”其中第四条规定:“保护非物质文化遗产,应当注重其真实性、整体性和传承性,有利于增强中华民族的文化认同,有利于国家统一和民族团结,有利于促进社会和谐和可持续发展。”1我们伟大的祖国,幅员辽阔,文明悠久,中华民族多元一体是先人们留给我们的丰厚遗产,中华文化是各民族文化的集大成。2019年9月27日,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上强调:“我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的……我们悠久的历史是各民族共同书写的……我们灿烂的文化是各民族共同创造的……我们伟大的精神是各民族共同培育的……”2

综上所述,中国各类博物馆不仅是中国历史的保存者和记录者,也是当代中国人民为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗的见证者与参与者。3生态博物馆,从现实与理想的链接来看,从世界视角与国内语境的比较来看,从世界文明的交流与多民族文明的互鉴来看,从民族文化的多样性和活态性来看,从多元一体的中华民族像石榴籽一样紧紧抱在一起来看,都是民族文化遗产保护、传承、研究和利用的最佳模式选择。保护好我们的文化遗产和文化多样性,就是保护好我们民族的根与魂,就是守护好我们共有的精神家园。

责任编辑:郎启飞