“一带一路”沿线省域生产性服务业与制造业联动融合关系辨析

摘要:选择“一带一路”沿线18个省域生产性服务业与技术或资本密集型装备制造业动态互动关系为研究对象,运用向量自回归(VAR)模型进行4个细分服务业和装备制造业脉冲响应比较研究,探究其双向互促性、行业异质性及长短期差异性。结果表明:二者虽然有长期均衡关系,但是互促作用具有非对称性。装备制造业对生产性服务业发展的总体拉动力强劲。但无论辅助联动式或价值链嵌入式生产性服务,都只是短期助推装备制造业发展,仍难以构成高端服务能力和发挥显著的规模经济效应,其长期匹配及推动作用较小。长期以来,装备制造业对知识密集型服务业需求程度不高,导致装备制造业对其拉动作用不明显,二者互动关联性较弱。不同互动机理及动态匹配方式下细分服务业与装备制造业互动效应差异性显著。装备制造业来自于自身内部的信息变动影响显著。应加强装备制造业创新投资引资、提升装备制造业产业集群创新竞争力、促使生产性服务业高质量发展、提高高层次人才培养引进效率,以促进沿线省域两大产业高层级耦合互动发展。

关键词:“一带一路”;生产性服务业;装备制造业;动态互动关系;行业异质性

中图分类号:F123.9文献标识码:A文章编号:1007-8266(2020)02-0036-11

当前,供给侧结构性改革持续深化推进,各地制造业转型发展和优化升级任务依然艰巨。面对去产能实现产业脱困发展、加快技术创新、提升两化融合水平等诸多压力,大力发展为制造业提供中间投入的生产性服务业,促进制造业与生产性服务业的高水平互动发展成为必由之路,二者有效互动,合理提高动态匹配性,实现良性循环发展,有利于加强产业关联,实现规模报酬递增效应和集聚外溢效应,促进区域经济协同发展[ 1 ]。

装备制造业是制造业的核心部门,与生产性服务业的互动关联非常紧密。随着我国制造业的高度加工化,装备制造业的地位日益重要。装备制造业向高端升级,必然会提高对生产性服务的需求,其对生产性服务业的推动作用愈发重要。增强我国装备制造业核心竞争力及其对生产性服务业的拉动力,扩大生产性服务业规模,加强生产性服务业对装备制造业的推动力,必须促进二者互动发展,通过发展装备制造业来推动生产性服务业专业化、规模化、高效化、高质量发展,通过优化生产性服务业来促进装备制造业差异化、国际化、高端化发展。

2013年,我国提出共建“一带一路”倡议,这对化解当前国内装备制造业过剩产能、推动我国生产性服务业规模化发展并向价值链高端优化升级具有重要意义。因此,本文试图对沿线省市区两大行业细分行业的互动效应进行准确而科学的评估,以探求“一带一路”国家战略对国内二三产业关联互动关系产生的影响。

一、文献综述

(一)制造业拉动生产性服务业发展

卡拉默里奥卢(Karaomerlioglu)等[ 2 ]分析美国制造业对生产性服务的需求,认为生产性服务业是经济的黏合剂。克洛特(Klodt)[ 3 ]发现二三产业彼此间有重要影响,衍生性生产服务业发展动力很大程度上源于最初的母体工业。格里尔(Guerri er)等[ 4 ]研究了各国生产性服务业的核心竞争力。洛德福克(Lodefalk)[ 5 ]指出制造业出口影响服务业要素投入,服务需求与工业出口强度正相关。谢波德(Shepherd)[ 6 ]探究服务业与制造业生产率的关系,发现服务效率与制造业生产率正相关,尤其当生产性服务作为制造业的中间投入时,这种关联性更明显,所以工业对生产性服务需求的上升会优化服务企业运作效率。传统工业内部技术能力不足,在面对新需求时,不得不选择技术外购,因而需求拉动了研究与开发(R&D)和技术服务业发展[ 7 ]。格里尔等发现[ 8 ],制造业规模效益与创新水平的提高,要求生产性服务业能满足制造业更高级、更多元化的需求。

(二)生产性服务业推动工业结构演进

生产性服务是决定制造业产出水平及生产效率(或效能)的关键和基础,其先进程度决定了制造业的核心竞争力。埃斯瓦瑞(Eswaran)等[ 9 ]认为生产性服务业是消费者和工业生产者的联系纽带,服务业的发展促进了制造业深化分工,有利于制造业的全产业链打造,从而起到提高制造业生产效率、降低成本的作用,最终促进制造业发展。梅利西亚尼(Meliciani)等[ 10 ]评判了生产性服务业推动工业升级发展与GDP提高的跨产业传导能力,阐释了衍生服务机构的专业化供给使其“外在化”不断发展,并促进制造业产生长期经济增长效应。福克(Falk)等[ 11 ]研究发现,生产性服务部门会不断衍生出物流、电子商务、金融等服务,导致生产性服务业的投入比重增加,促使制造业效率提升。戴伊(Dey)等[ 12 ]认为服务提供商为工业企业进行精准的知识服务,还可以增强高科技制造企业和加工装配式生产企业的综合发展实力。

衍生出来的服务型企业为工业经济发展输送人力资源、经验、市场资讯、诀窍专利、信息、金融等高级服务要素,使其沿价值链升级,获取高附加值。一方面,生产性服务业能有效节省制造业的生产费用、交易费用、外部协作成本[ 13 ];另一方面,生产性服务业为制造业输入知识和技术[ 14 ],提高其技术创新能力[ 15 ]。

(三)生产性服务业与制造业联动融合发展

生产性服务业与制造业具有互动关系,二者互相依赖、互相促进、彼此影响、融合发展[ 16-17 ]。拜尔斯(Beyers)[ 18 ]发现工业生产规模壮大会刺激衍生性服务行业就业规模同步提升。刘明宇等[ 19 ]的研究表明,制造业对生产性服务业的需求呈上升趋势。江靜等[ 20 ]探究长三角生产性服务业与制造业在地理位置上的互动关系。顾乃华[ 21 ]基于新贸易理论,比较研究不同区域生产性服务业与制造业的互动性。高觉民等[ 22 ]构建了国民经济主导产业间静态互动模型。林木西[ 23 ]揭示了资本密集型或高科技型制造业与剥离出的服务机构的同步发展规律。顾乃华等[ 24 ]以产业转型为基础,辨析检测市场化水平对动态创新型服务业与现代化工业企业之间互动水平的影响。华广敏[ 25 ]探析经济合作与发展组织(OECD)成员国高技术服务业与制造业的互动作用。周静[ 26 ]理清了富含动态创新要素的服务业与现代化、高能级制造业匹配互动、融合协同的三个阶段和三种效应。未江涛[ 27 ]从产出层面揭示了生产性服务业与工业的互促作用。

关于制造业与生产性服务业互动关联的研究,很多学者运用投入产出表[ 28-34 ]或他国投入产出表[ 35-36 ]展开研究,关于二者互动的实证研究普遍采用协整工具[37-38]。已有文献对生产性服务业子行业和装备制造业具体互动关系的研究不多。少量研究采集全国范围数据[39]或地区数据[ 40-42 ],对于紧扣“一带一路”倡议的18个沿线省份的产业关联研究还显得不足。本文选取细分子行业,揭示其内生匹配互动、融合协同关系的主体差异性规律。

二、“一带一路”沿线省份装备制造业与生产性服务业联动融合的动态分析

考虑到静态序列最大的弊端就是时滞现象和共线性局限,本文为提高研究的精准水平,拟构建更为先进的向量自回归(VAR)环境系统。VAR系统最擅长于解决多元纵向序列对象的问题,即使研究所依托的经济管理原理仍不完善,因为解释变量没有纳入各种当期参数值,VAR系统也能保持无可比拟的评价功效,完全可以逼近现实地展开变量走势预估判断,因此,本研究应用VAR模型探究时间序列下装备制造业与生产性服务业的交互影响,从而全面了解“一带一路”沿线省份生产性服务业与装备制造业的互动发展情况。

(一)变量的选取和数据说明

本文选取沿线18个省市区1997—2017年规模以上装备制造业增加值与生产性服务业增加值作为研究对象,取值出处是历年中国统计年鉴、服务业统计年鉴、“一带一路”沿线18个省市区历年统计年鉴。因为我国统计年鉴发生过口径调整,文中选取的技术密集型和资本密集型装备制造业规模只能依据不同的细分产业进行查阅,最后进行求和处理。装备制造业子行业选取依据2010年我国投入产出表,采用全口径标准,包括金属制品、交运设备、通用及专用设备、电气机械、计算机及通信电子设备、仪器仪表。借鉴中国制造业门类体系,金属加工装配、两大类制造用工艺设备的加工组装、测量用装备的加工制造可划分到资本密集型产业。交通物流装备生产、电气专业化装备加工安装、各类电脑及通信电子设备属于技术密集型装备制造业。再选取交运仓储邮政业、房地产业、金融业、R&D和技术服务业作为研究对象,将其划分为价值链嵌入匹配式生产性服务业和辅助联动匹配式生产性服务业。前者包括物流、金融、R&D、技术服务,后者涉及房地产服务。

为保持数值的稳健性,同时不干扰序列本来的属性和序列间联动性的客观规律,本研究对上述变量序列值求其自然对数,对装备(y)、交运(x1)、房产(x2)、金融(x3)、科研(x4)进行对数化处理。

(二)生产性服务业与装备制造业关联性检验

1.单位根(ADF)平稳性检验

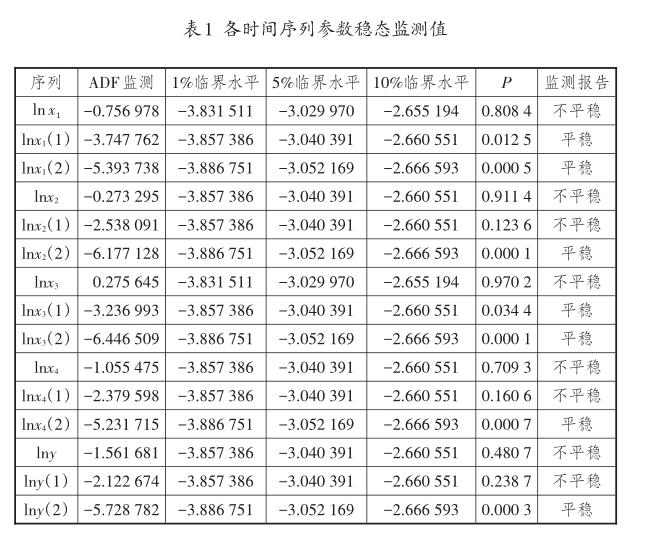

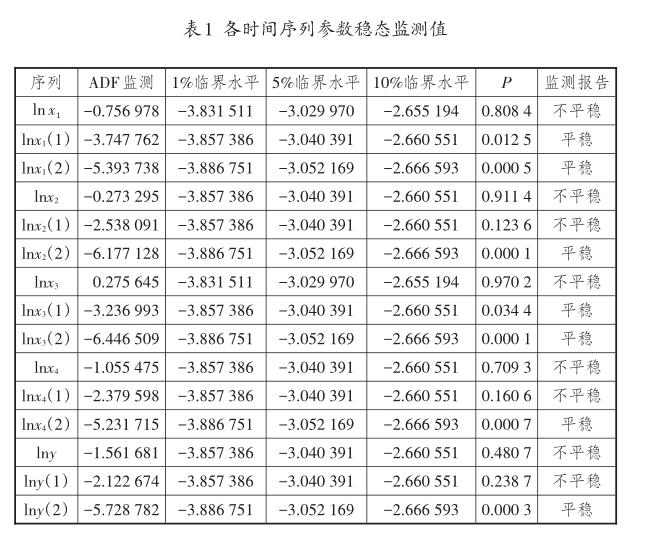

据表1,在10%的显著性水平下,统计量都超过了规定的临界水平,意味着最初假设是成立的,因此,序列值具有非稳定属性。

协整研究的重要基础在于全部的内生参数应该是单整且具有同阶,因此,必须对不稳参数实施差分计算。经过序列lnx1(1)、lnx3(1)一阶监测,发现检验值为0.012 5、0.034 4,可见经过一阶差分这两个变量在5%的显著性水平下達到了稳定状态。但lnx2(1)、lnx4(1)、lny(1)的ADF单位根检验未达到平稳状态。二阶差分处理后,达到了稳定状态。(1)是差分计算后一阶监测,(2)是对序列差分计算后二阶监测,下文将二阶差分后的变量表示为lx11,lx22,lx33,lx44,ly2。

2.滞后阶数选择

对多个序列参数实施单位根监测,不难发现,诸多序列参数具有单整性,且保持二阶,最初序列单位根监测结果是非稳态,但是诸多序列参数构建的线性函数保有稳健性特征,说明这五个时间序列变量之间可能会存在长期稳定关系,即协整性确实存在。

以上述时间参数为对象,展开协整属性监测,检验诸多序列参数彼此能否保持实质性的中长期平稳协同匹配的均衡状态。若能给出VAR的最佳时滞性的对应阶数,协整监测才可以启用,因此,订立最佳时滞性的对应阶数在模型分析过程中是极其关键的决策内容。

时滞性距离原则通常被作为选择VAR系统时滞性对应阶值的常用标准,通过观测,二期对数值都作出标识,因此,二期的时滞特性对于本系统较为合意,见表2。

3.VAR模型的单位根检验

VAR模型的单位根倒数全部都落在圆内(见图1),表明建立的VAR模型是平稳的。

4.协整性态监测

协整检验结果如表3所示。二阶差分后的变量在5%的置信水平下,通过检验。第三次检验中P显示为0.116 5,未能通过检验。说明装备制造业和生产性服务业4个细分产业的增加值构成的5个变量之间至多存在两个协整关系,双方长期稳态耦合联动得以成立。

5.格兰杰(Granger)因果检验

用格兰杰监测工具,分析长短期交互关系,见表4。比对发现:第一,各种滞后期条件下,装备制造业发展都是几种生产性服务业成长的格兰杰原因,装备制造业对生产性服务业发展的拉动力强劲。第二,房地产、交通运输、金融、R&D仅在短期是装备制造业发展的格兰杰原因,而长期却不是。

(三)生产性服务业与装备制造业联动融合性检验

经过上面的协整检验,确定了生产性服务业各细分行业和装备制造业这5个时间序列变量之间保有长期稳态联动特性。拟展开脉冲研究,辨别生产性服务业与装备制造业之间的交互影响轨迹。

1.装备制造业对生产性服务业的脉冲响应

本研究选取的4个细分的动态创新元素密集型服务产业在受到来自外部因素的标准差冲击时,因变量(装备制造业)的当前值以及未来值会因此受到影响,见图2至图5,虚线代表当各生产性服务业受到外部冲击时装备制造业响应的可能波动范围。

对于交运及仓储邮政业的外部影响,装备制造业的反应较为明显,说明两个产业的关联性较强,互动作用明显,见图2。装备制造业对房地产业的冲击反应较为迟缓,房地产业与装备制造业之间的互动程度较弱,见图3。由图4可知,金融业受到冲击时,对装备制造业的影响明显为正向影响,两个产业的关联度较强,互动作用明显。在图5的前6期,曲线波动较大,后几期波动较小,说明目前科技服务业的发展水平尚不稳定,科技服务业与装备制造业的互动作用不明显。

2.生产性服务业对装备制造业的脉冲响应

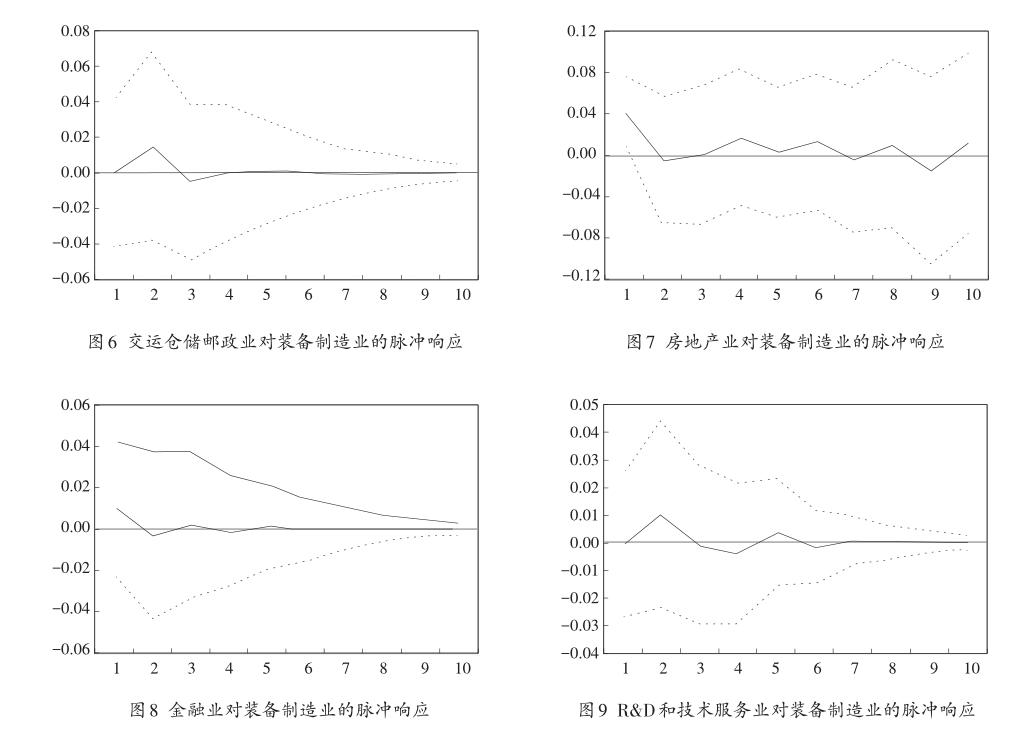

图6至图9为4个生产性服务业子行业对装备制造业的脉冲响应情况。

交运仓储邮政业与装备制造业之间的互动程度较高,但从图6曲线来看,产业短期内不能完全匹配。当装备制造业受到外部冲击时,房地产业在图7的1~8期虽曲线有较大波动,但整体上呈现明显的正向带动效应,两者之间尚未形成稳定的产业互动关系。图8第1期就达到了最大值,金融业与装备制造业之间存在稳定的互动关系。从图9曲线来看,当装备制造业受到突然的外部冲击时,R&D和技术服务业在正向响应后会出现短暂的负向反应,可见两个产业间的互动作用不稳定。

(四)方差分解

通过方差分解(参见表5和表6)可知,“一带一路”沿线两类产业互相有冲击存在,说明两大产业总体上存在一定的互动影响,但房地产、研发及技术服务业与制造业交互扰动贡献较小,各细分服务产业的不同结构冲击的重要程度存在较大差异。

1.装备制造业内部信息变动影响显著

装备制造业来自于自身内部的信息变动影响居于显著地位。交运仓储邮政业、金融业增长率的信息冲击作用较显著,分别占38.0%和29.1%的比重,尤其是交运业信息扰动对装备制造业增长率的贡献最大,第1期就高达24.6%,第2、第3期还略有下降,但后期越来越大,从第6期起保持在38%以上。这说明“一带一路”沿线地区装备制造业作为供给侧存在结构性弊端:较侧重于实体产品的生产,仍然严重依靠传统生产模式和流通服务等传统生产性服务的支撑。金融业、交运仓储邮政业的优势明显、发展迅猛,说明“一带一路”沿线省份装备制造业对金融业、交运仓储邮政业的信息变动非常敏感,这两个生产性服务业子行业与装备制造业之间的产业关联最为紧密,對装备制造业的影响最大,与装备制造业互动程度最高,应当作为优势的细分服务业部门,提高其发展质量、层次及水平。

同时,房地产业、研发与技术服务业的信息变动贡献仅为3.1%和5.0%,其与装备制造业互动很弱。装备制造业成长的一个预测标准差中被分解为技术含量高的新兴服务业的信息冲击贡献严重不足,说明研发及技术服务业与18个省市区的装备制造业的关联程度不高,其作为富含动态创新元素的衍生服务部门,互动影响匮乏,反映出“一带一路”沿线省份研发及技术服务业供给侧亟需改革。高级生产要素密集型装备制造业提振升级演化离不开优质服务资源,包括知识、技术、信息等,目前这类资源比较稀缺,这必然导致“一带一路”沿线省份装备制造业的技术水平仍然比较落后,整体创新竞争力堪忧。

2.生产性服务业对装备制造业贡献不足

观察4种生产性服务机构,发现其自身响应很强烈,但其对装备制造业发展动力的贡献不足。交运仓储邮政业、金融业受自身冲击的影响都在40%~50%之间,相比而言,装备制造业对其成长的影响效果远强于其对装备工业部门的冲击作用。

服务机构对技术密集型、资本密集型装备制造业的脉冲响应也存在很大的行业差异性。装备制造业的信息扰动对生产性服务业标准差所起作用的占比从低到高排序分别是:交运仓储邮政业、金融业、研发及技术服务业、房地产业。服务业内部扰动的贡献部分所占比重属房地产业、研发及技术服务业最高,这二者与工业部门耦合联动效果差,也就是说技术或资本密集型装备制造业对研发行业及房地产业的扰动影响不够显著,未来大力扶持这两种服务型企业的发展对高端工业经济壮大大有裨益。

3.装备制造业与生产性服务业的相互信息贡献率

通过对比装备制造业和生产性服务业的彼此信息冲击贡献率,发现二者具有相互促进的影响关系,然而,这种关系的不对等性极为显著,二产对三产的促进作用胜过三产的反作用,说明装备工业组织的影响力胜过高效中间投入的三产组织,这与上述分析完全一致,富含高能级要素的二产相关机构的发展需求是生产性服务业最大的需求来源。

三、结论与建议

(一)研究结论

第一,协整性检验表明,18个“一带一路”沿线省市区的两类产业保持长期耦合互促发展态势,嵌入地方产业网络的三产机构发挥着融合协同和助推作用。

第二,不同互动机理及动态匹配方式下生产性服务业与装备制造业的互动效应不同,二产组织的总体拉动力强劲。

技术密集型装备制造业相比于劳动密集型制造业而言,发展时间不长,短期内得到了辅助联动匹配式生产性服务业的正向助推力,但从长期发展来看,生产性服务业的助推力尚显不足。

价值链嵌入匹配式生产性服务业涉及物流、金融、R&D、技术服务,短期内基本上可以匹配技术密集型装备制造业发展的需要,但是技术含量较高的装备制造业的中长期需求将以高技术服务业为重,这恰好是当前价值链嵌入匹配式生产性服务业的短板和缺失点。另外,资本密集型装备制造业的长期可持续运营及成长的必由之路是走科技创新之路,增加装备生产的科技含量,而以专业化精细分工为特性的价值链嵌入匹配式生产性服务业的发展水平必定是影响资本密集型装备制造业转型成长绩效的关键因素。而价值链嵌入式生产性服务未能长期匹配及支撑资本密集度较高的装备制造业发展升级,其正向推动力量微弱。因此,重点发展嵌入性强、高附加值的生产性服务细分产业是加快技术密集型、资本密集型装备制造业价值链转型升级的当务之急。

第三,虽然“一带一路”沿线地区二三产业在良性循环模式下并行升级,但目前“一带一路”沿线省域产业结构不均衡导致不同细分产业之间的互动程度差异较大。交运仓储邮政业、金融业的发展速度较快,与装备制造业之间的互动较为明显,互动水平较高,说明两大产业之间关联程度较高,具有较大的发展潜力,继续鼓励开发针对装备制造企业的金融产品、提高面向装备制造业的交运仓储邮政等物流服务定制化水平有利于装备制造业更快地转型升级。房地产业、R&D、技术服务业与装备制造业的互动程度较弱,说明两大产业之间关联程度较低,但也同时表明高级化的R&D及技术服务具备较大的发展潜力,对装备提供商长期可持续运营和高质量成长有深远意义。

从互动效果来看,交运仓储邮政业面对冲击时,会对装备制造业产生负向影响,最终两个产业互动会达到稳定的状态。而房地产业、金融业、R&D和技术服务业对装备制造业均起正向拉动作用。当装备制造业受到外部冲击时,4种生产性服务业子行业都呈现出了明显的正向波动。交运仓储邮政业、金融业与装备制造业都能很快相互适应,达到稳定的互动状态;房地产业面对装备制造业的冲击,其响应不平稳,二者互动程度在长期来看尚不稳定,未形成稳定的产业互动关系;当装备制造业受到冲击时,R&D和技术服务业在正向响应后会出现短暂的负向反应,但这种负向影响很快消减,总体来看,研发和技术服务业的脉冲响应曲线的正负波动较大,可见两个产业间的互动作用不稳定,说明目前装备制造业整体的科技水平较低,长期以来装备制造业的发展主要依赖传统技术,对高科技服务业需求程度较弱,且知识与技术密集型的高端生产性服务供给较为匮乏。

第四,装备制造业来自于自身内部的信息变动影响居于显著地位。交运仓储邮政业、金融业增长率的信息冲击作用较显著,暗示“一带一路”沿线地区装备制造业作为供给侧存在结构性弊端,较侧重于实体产品的生产,仍然依靠传统生产模式和流通服务等传统生产性服务的支撑,对基础设施的需求明显居于首位。金融业、交运仓储邮政业的优势明显、发展迅猛,这两个生产性服务业子行业与装备制造业之间的产业关联最为紧密,对装备制造业的影响最大,应当作为优势的生产性服务业进一步加快其质量型发展并促进其与装备制造业的深度协同互动发展。房地产业、研发与技术服务业的信息变动贡献很小,其与装备制造业互动很弱。研发及技术服务业对装备制造业的支撑作用远远没有得到发挥,“一带一路”沿线省份研发及技术服务业供给侧亟需改革。高级生产要素密集型装备制造业提振升级演化离不开优质服务资源,包括知识、技术、信息等,目前诸多重要的无形隐性资源处于稀缺状态,这必然导致沿线区域装备制造业的技术创新能力较弱。

经过方差分解还发现,对于“一带一路”沿线4种生产性服务业,来自于自身内部的信息变动对预测标准差的影响较为显著。4种服务业子行业受自身冲击的影响要明显弱于装备制造业受自身冲击的影响,尤其是研发、房地产两个服务业的发展动力很大程度上来自其内部,受装备制造业的牵引强度不够,同时其对装备制造业发展动力的贡献微弱,综合来看,这两个生产性服务业与装备制造业互动关系较弱。另外,交运、金融业受自身冲击的影响不到50%,发展动力都是来自内部和装备制造业共同作用的均衡结果,而且制造业对其脉冲响应的方差可以分解为受自身冲击的影响部分也不足70%,这两类服务业与装备制造业彼此之间信息冲击的贡獻都很大,相比而言,装备制造业对其成长的影响效果远强于其对装备制造业发展的影响。

生产性服务业子行业对装备制造业的脉冲响应也存在很大的行业差异性。R&D及技术服务业、房地产业的敏感度较低者,说明装备制造业对其拉动作用不明显,其与装备制造业互动关联性总体上较弱,未来大力发展研发及技术服务业、房地产业会对装备制造业产生巨大的拉动作用。特别是R&D及高级技术服务具备可观的发展潜力,应当作为“一带一路”顶层设计的关键性投入。

探析二三产业的彼此信息冲击贡献率,发现二者具有相互促进的作用,但是差异明显,装备制造业对生产性服务业的信息扰动影响效果普遍大于生产性服务业对装备制造业的作用,说明装备制造业对生产性服务业发展的拉动力远强于生产性服务业对装备制造业发展的推动力。随着中国装备制造业价值链的不断优化升级,这种拉动作用会更加突出。而“一带一路”沿线区域生产性服务业发展规模及水平还处于劣势,与装备制造业融合互动发展状况较差,对中国工业经济的贡献较弱,没达到预期的产业带动效应。

(二)政策建议

1.优化投资结构激励创新型高质量发展

加大面向装备制造业创新的投资引资力度,激励装备制造业创新型高质量发展。“一带一路”倡议的提出,为我国沿线省份装备制造业加强产能合作与外向型高质量发展指明了方向和路径。中国企业应借助“一带一路”国家战略加强全球价值链治理,集中资源强化高附加值产品及业务优势,剥离低端生产环节到沿线有劳动力成本优势的发展中国家,弱化物质生产在经济增长中的作用,加大生产成本优势。沿线各省市区政府应加快落实“中国制造2025”的具体行动方案,在加大对沿线装备制造业集中性投资的同时,及时优化投资结构,确保被投资对象项目的创新性和先进性,强化创新投资支出力度,降低固定资产投资的份额,着力于对落后产能和工艺技术的更新改造、高精尖设备优先采购,推进行业技术进步。

2.提升沿线省域装备制造业产业集群国际创新竞争力

“一带一路”沿线省域的装备制造业集群效应不显著,高技术领域的创新投入产出结构性矛盾尖锐[ 43 ]。因此,“一带一路”沿线省域政府应该重点发展一批标杆式资本与技术密集型装备制造业,激励其面向国内外先进生产性服务业实施战略合作型外包[ 44-45 ]。

3.推进沿线省域装备制造业与先进生产性服务业协同互动发展

沿线发达地区应结合“中国制造2025”战略,大力推进装备制造业转型升级,彻底激活先进制造业对先进生产服务业的巨大中间需求,从根本上拉动知识与技术密集型先进生产服务业的规模化、高级化发展,持续增强现代装备制造业和先进生产服务业的融合集聚程度及协同互动关系。

4.促使生产性服务业高质量发展

强力支持生产性服务业技术创新、服务流程创新,加快其高级化进程,带动“一带一路”沿线区域服务经济的高质量发展,助力服务强国建设,以推动装备制造业转型升级。落后省份应该以全方位创新为抓手,深化服务业供给侧结构性改革,降低行业壁垒,放宽准入条件,着重向海外优质资本和社会资本开放生产性服务领域,特别是具有较高增加值空间的价值链嵌入匹配式生产性服务业,以此改造转型劳动密集型生产服务业,激发生产性服务业高级化、高质量发展活力。

参考文献:

[1]白清.生产性服务业促进制造业升级的机制分析——基于全球价值链视角[J].财经问题研究,2015(4):17-23.

[2]DLLEK CETINDAMAR KAKAOMERLIOGLU,BO CAR LESSON.Manufacturing in decline a matter of definition[J]. Economics of innovation & new technology,1999,8(3):175-196.

[3]H KLODT.Industrial policy and the east german productivi ty puzzle[J].German economic review,2000(1):315-333.

[4]GUERRIERI P,MELICIANI V.International competitive ness in producer services[J].Social science electronic pub lishing,2004(3):1-26.

[5]LODEFLAK M.The role of services for manufacturing firms exports[J].Review of world economics,2014,150(1):59-82.

[6]SHEPHERD B.Productivity linkages between services and manufacturing:firm-level evidence from developing coun tries[R].New York:Working paper of developing trade con sultonts,2012:1-10.

[7]原毅軍,耿殿贺.中国装备制造业技术研发效率的实证研究[J].中国软科学,2010(3):51-57,144.

[8]GUERRIERI P,MELICIANI V.Technology and internation al competitiveness:the interdependence services[J].Struc tural change and economic dynamics,2005,16(4):489-502.

[9]MUKESH ESWARAN,ASHOK KOTWAL.The role of the service sector in the process of industrialization[J].Journal of development economics,2002,68(2):401-420.

[10]MELICIANI V,SAVONA M.Economies of agglomeration,links to specialization valley regional services to enterpris es in the European union to 27[J].Jena economic research papers,2012,3(3):45-52.

[11]FALK M,PENG F.The increasing service intensity of Eu ropean manufacturing[J].Service industries journal,2013,33(15-16):1 686-1 706.

[12]DEY M,HOUSEMAN S N,POLIVKA A E.Manufactur ers outsourcing to staffing services[J].Industrial and labor relations review,2012,65(3):533-559.

[13]HANSON G H,MATALONI R J,SLAUGHTER M J.Ver tical production networks in multinational firms[J].Review of economics and statistics,2005,87(4):664-678.

[14]WINDRUM P,TOMLINSON M.Knowledge-intensive ser vices and international competitiveness:a four country comparison[J].Technology analysis and strategic manage ment,1999,11(3):391-408.

[15]COHENDETt P,STEINMUELLER W E.The codification of knowledge:a conceptual and empirical exploration[J]. Industrial and corporate change,2000,9(2):195-209.

[16]ESWARM M,KOTWAL A.The role of the service sector in the process of industrialization[J].Journal of development economics,2002,68(2):401-420.

[17]DIAZ F D.On the limits of post-industrial society:struc tural change and service sector employment in Spain[J].In ternational review of applied economics,1999,13(1):111-123.

[18]BEYERS W B.Producer services[J].Progress in human gegrephy,1992,16(4):573-583.

[19]刘明宇,芮明杰,姚凯.生产性服务价值链嵌入与制造业升级的协调演进关系研究[J].中国工业经济,2010(8):66-75.

[20]江静,刘志彪,于明超.生产者服务业发展与制造业效率提升:基于地区和行业面板数据的经验分析[J].世界经济,2007(8):52-62.

[21]顾乃华.生产服务业、内生比较优势与经济增长:理论与实证分析[J].商业经济与管理,2005(4):34-39.

[22]高覺民,李晓慧.生产性服务业与制造业的互动机理:理论与实证[J].中国工业经济,2011(6):151-160.

[23]林木西.生产性服务业与装备制造业的互动发展[J].当代经济研究,2013(12):28-34.

[24]顾乃华,毕斗斗,任旺兵.中国转型期生产性服务业发展与制造业竞争力关系研究——基于面板数据的实证分析[J].中国工业经济,2006(9):14-21.

[25]华广敏.高技术服务业与制造业互动关系的实证研究——基于OECD跨国面板数据[J].世界经济研究,2015(4):113-120,129.

[26]周静.生产性服务业与制造业互动的阶段性特征及其效应[J].改革,2014(11):45-53.

[27]未江涛.生产性服务业与工业互动关系的实证分析[J].统计与决策,2016(16):139-141.

[28]程大中.中国生产者服务业的增长、结构变化及影响[J].财贸经济,2006(10):45-52.

[29]高传胜,李善同.中国生产者服务:内容、发展与结构——基于中国1987—2002年投入产出表的分析[J].现代经济探讨,2007(8):68-72.

[30]胡晓鹏,李庆科.生产性服务业与制造业共生关系研究——对苏、浙、沪投入产出表的动态比较[J].数量经济技术经济研究,2009(2):33-46.

[31]陈伟达,冯小康.生产者服务业与制造业的互动演化研究——基于我国投入产出表的实证分析[J].华东经济管理,2010,24(1):54-59.

[32]赵放,成丹.东亚生产性服务业和制造业的产业关联分析[J].世界经济研究,2012(7):73-79.

[33]李博,韩增林.基于投入产出法的大连市生产性服务业与制造业互动研究[J].地理科学,2012(2):169-175.

[34]唐晓华.生产性服务业与装备制造业互动融合的差异性研究[J].社会科学战线,2016(11):58-65.

[35]SE-HARK PARK.Intersectoral relationship between man ufacturing and service:new evidence from selected pacific basin countries[J].Asean economic bulletin,1999,10(3):245-263.

[36]李冠霖.第三产业投入产出分析[M].北京:中国物价出版社,2002:184-186.

[37]马卫红,黄繁华.生产者服务业与制造业的互动发展与行业差异[J].上海经济研究,2012(5):75-84.

[38]段国蕊,方慧.制造业“国际代工”模式对生产者服务业的影响分析[J].世界经济研究,2012(11):56-61.

[39]江静.市场支持、产业互动与中国服务业发展[J].经济管理,2010(3):1-6.

[40]陈建军,陈菁菁.生产性服务业与制造业的协同定位研究[J].中国工业经济,2011(6):141-150.

[41]孙素侠.生产性服务业与制造业协同发展实证研究[J].求索,2012(10):26-28 .

[42]席艳乐,李芊蕾.长三角地区生产性服务业与制造业互动关系的实证研究[J].宏观经济研究,2013(1):91-99.

[43]王钊,王良虎.税收优惠政策对高技术产业创新效率的影响——基于断点回归分析[J].科技进步与对策,2019,36(11):109-116.

[44]楚岩枫,郝鹏飞.开放式创新下合作型研发外包中知识转移的激励研究——基于演化博弈模型[J].科技管理研究,2019,39(5):136-144.

[45]王永贵,刘菲.创新能力:发包方对接包方的影响机制研究——战略外包情境中合作冲突与长期合作导向的调节效应[J].经济管理,2018,40(1):140-155.

Discrimination of Interaction and Fusion Relationship between Producer Service and Manufacturing Industry

KONG Ling-yi

(Xian University of Post and Telecommunications,Xian,Shaanxi710061,China)

Abstract:The dynamic interaction of producer service industry,capital- intensive and science& technology- intensive equipment manufacturing industry in 18 provinces along the Belt and Road is studied. The VAR model is used in the comparative study on the impulse response of four subdivided service industries and equipment manufacturing industry in order to explore their two-way mutual promotion,industry heterogeneity,and differences between long-term and short-term. The results show that there is a long-term equilibrium relationship between the two,but the interaction is asymmetric. The equipment manufacturing industry has a strong driving force. Whatever the type of productive services industry,the auxiliary linkage or the value chain embedded,they only boost the development of the equipment manufacturing industry in the short term,but still fail to constitute high-end service capacity and bring into play significant economies of scale. And any productive services industry only plays a small role in long-term matching and promotion. For a long time,the equipment manufacturing industry has a weak demand for knowledge-intensive service industry,which results in an insignificant driving effect of the equipment manufacturing industry on it and a weak correlation between the two. Under different interaction mechanisms and dynamic matching modes,the interaction effects of subdivided service industry and equipment manufacturing industry are significantly different. The change of information in the equipment manufacturing industry has a significant impact on its own development. In order to promote the coordinated and interactive development of the two major industries in the provinces and regions along the Belt and Road,it is necessary to strengthen the innovation investment in the equipment manufacturing industry,enhance the innovation competitiveness of the equipment manufacturing industry cluster,and enhance the introduction and training efficiency of high-level talents.

Key words:the Belt and Road;productive service industry;equipment manufacturing industry;dynamic interaction rela tionship;industry heterogeneity

收稿日期:2019-12-16

基金项目:国家社会科学基金一般项目“基于社会网络演化的我國创业孵化环境评价及完善研究”(17BJY034)

作者简介:孔令夷(1977—),男,山东省烟台市人,西安邮电大学教授,硕士研究生导师,博士,主要研究方向为产业经济。